《春江花月夜》的声韵美及“古今辨韵”诵读教学探索

徐榕泽

摘要:诵读有助于提高学生的阅读与写作能力,统编人教版语文教材专设“古诗词诵读”研习任务,旨在重视语言实践,以不同形式强化语言建构和运用能力。编入专题的《春江花月夜》作为诵读教学的典范,因其流畅婉转成为名篇,学生通过“因声求气”的方式反复诵读,辨析古今用韵的差别,走进古诗情境,体悟其独特审美情韵,是诵读教学法的一种新尝试。《春江花月夜》意象丰富,脉络分明,句调优美,构成独具一格的流畅婉转声韵美,其审美趣味恰与诵读教学相得益彰。经此诵读法,帮助学生体味此诗的生命境界。

关键词:因声求气;形式意味;《春江花月夜》;古今辨韵;诵读教学

统编人教版高中语文教材选择性必修上册,第四单元设有“古诗词诵读”专题,《春江花月夜》就是其中的第二首,与《诗经·秦风·无衣》《将进酒》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》放在一起,构成诵读训练示范文本,旨在重视语言实践,以不同形式强化语言建构和运用能力。根据课程专题的安排,诵读显然是《春江花月夜》教学的核心目标。古诗词教学,是中学教学的重点与难点,究其原因除了对古代诗论认知的不足之外,还在于对古典诗词平仄格律的漠视。《春江花月夜》作为“孤篇盖全唐”的经典诗歌,其格律音韵呈现一种流畅婉转的形式意味,通过诵读教学,可以帮助学生欣赏唐诗的声韵美。然而,要激发学生对唐诗的兴趣与热忱,就要设法改变以往枯燥干瘪的解读方式,配合现代语文教学理论,因声求气,辨析古今音韵的差别,然后反复诵读,以此感知诗文情韵。

一、教学现状简析与诵读教学法改进的必要性

梳理语文界对《春江花月夜》的教学实践成果,主要表现在三个方面。第一,是对诗歌审美意象或意境的阐释。《春江花月夜》以“月”为核心意象,围绕“春”“江流”“落花”“夜晚”构筑成缠绵悱恻的望月思乡图卷,这是《春江花月夜》景美、情美、理美的核心所在。第二,研究的重点是对《春江花月夜》声韵或诗、乐关系的分析。张若虚的《春江花月夜》在形式上,由五言短篇进为七言长制,其转韵铺陈节奏与唐初七言歌行相似,平仄交错,富有韵律感。第三,从诵读教学的角度进行阐释,或聚焦于诵读技巧,或意在表明以诵读助教学。

诵读视角阐释教学,其创新点主要表现在以下方面:其一,论说因声求气,是感知诗文神韵的有效手段;其二,阐释诵读与朗誦之异,诵读是教学活动,而朗诵是戏剧化的,具有独立性、表演性;其三,指出古诗文的诵读,其前提是需要感知古韵与今韵之别,从而正确理解诗歌格律与押韵的关系。

《春江花月夜》被安排在“古诗词诵读”这一专题下,意义深远。一方面是因为诗文非借由因声求气的反复诵读才能得其神韵,另一方面是《春江花月夜》独有的流畅婉转的艺术趣味,极其适合反复诵读。因声求气之说,影响较大的就是清代桐城派刘大櫆,他在《论文偶记》中说道:“积字成句,积句成章,积章成篇,合而读之,音节见矣;歌而咏之,神气出矣。”[1]刘大櫆直言诗文“神气”与“音节”之关系。行文之道,以神为主。神气是文之神韵、气势。音节则包括长短相间的句式安排、平仄、四声等音韵。情动而辞发,情需辞来表达,而辞则有赖于气,气就是说话时的气势或语气等。气从何而来,即从声情而觅。声情就是缓急、顿挫、高下、转折等声调,它是捕获文章神气的追踪器。故而,刘大櫆才感叹我们要“合而读之,音节见矣;歌而咏之,神气出矣”。看来,因声求气就是要反复诵读。如何诵读?刘大櫆认为诵读之关键在于两点,其一“便设以此身代古人说话”,其二“烂熟”于心[2]。对于第一点,讲的就是要融入古人之情境,才能设身处地代古人说话。融入古人之情境,其中就包括了解诗词的用韵特点。古韵与今韵不尽相同,有些语音用现代汉语语音来诵读唐诗会显得别扭甚至不顺畅。这时,就需要教师有意识地引导学生了解古韵与今韵的差别。一般来说,唐朝诗人使用的《唐韵》与北宋诗人的《韵略》、南宋诗人的《平水韵》一脉相承,大同小异,可统称为《平水韵》。刘大櫆讲述诵读的第二点,烂熟于心,就是要反复诵读。烂熟,不仅要读出诗词的声情,还要对诗人的情意有深切的体悟。

文以气为主,气之高下往往在于字句的长短,声调的不同。周振甫认为因声求气,“就是根据文章的言之短长与声之高下来诵读,并通过诵读来体会作者的气盛言宜,又通过对气盛言宜的体会来体会作者的情意,使我之心与古人之心诉合于无间。”[3]因声求气,就是通过反复的诵读,体会作者之气盛,在作者气盛的体味中感知作者情意,如此回环往复,才能深契诗词之妙理。

二、辨别和感知古今音韵的差别,引导学生体悟诗歌的审美情韵

唐朝诗人使用的《唐韵》与平水韵一脉相承。清朝文臣为康熙皇帝纂修了一部《佩文韵府》,它是清朝科举考试作诗的用韵标准。这部韵书仍依据平水韵作为古典近体诗的音韵基础修订的。“平水韵”韵书收入上平声15韵、下平声15韵、上声29韵、去声30韵、入声17韵,共106个韵部。当然,要求中学生了解《佩文韵府》不可行,但教师在教学中仍需要向学生概括讲授《平水韵常用字表》与古典诗的用韵关系,让学生初步感知古韵与今韵的差别。具体到《春江花月夜》的用韵来说,诗歌共三十六句,共用了九个韵,每四句换一韵,共换八次。

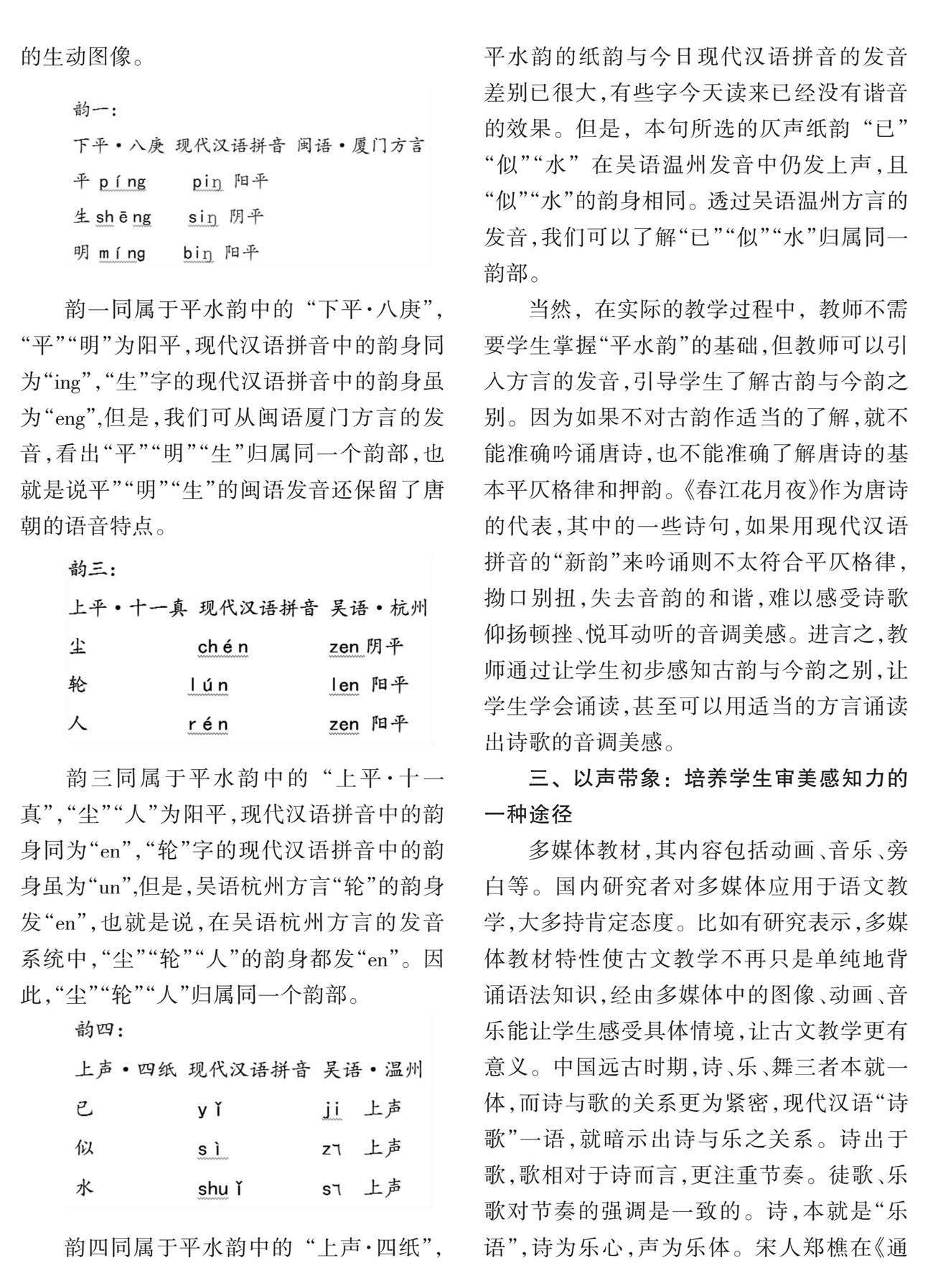

《春江花月夜》所使用的九组韵,用今天的现代汉语发音仍旧押韵,稍有疑惑的是韵一、韵三和韵四。虽然,古韵与今韵其发音已大为不同,但借助方言的发音,我们仍可探寻《春江花月夜》用韵的优美。方言作为语言发展的活化石,可以生动地为我们揭开语言的生动图像。

韵一同属于平水韵中的“下平·八庚”,“平”“明”为阳平,现代汉语拼音中的韵身同为“ing”,“生”字的现代汉语拼音中的韵身虽为“eng”,但是,我们可从闽语厦门方言的发音,看出“平”“明”“生”归属同一个韵部,也就是说平”“明”“生”的闽语发音还保留了唐朝的语音特点。

韵三同属于平水韵中的“上平·十一真”,“尘”“人”为阳平,现代汉语拼音中的韵身同为“en”,“轮”字的现代汉语拼音中的韵身虽为“un”,但是,吴语杭州方言“轮”的韵身发“en”,也就是说,在吴语杭州方言的发音系统中,“尘”“轮”“人”的韵身都发“en”。因此,“尘”“轮”“人”归属同一个韵部。

韵四同属于平水韵中的“上声·四纸”, 平水韵的纸韵与今日现代汉语拼音的发音差别已很大,有些字今天读来已经没有谐音的效果。但是,本句所选的仄声纸韵“已”“似”“水”在吴语温州发音中仍发上声,且“似”“水”的韵身相同。透过吴语温州方言的发音,我们可以了解“已”“似”“水”归属同一韵部。

当然,在实际的教学过程中,教师不需要学生掌握“平水韵”的基础,但教师可以引入方言的发音,引导学生了解古韵与今韵之别。因为如果不对古韵作适当的了解,就不能准确吟诵唐诗,也不能准确了解唐诗的基本平仄格律和押韵。《春江花月夜》作为唐诗的代表,其中的一些诗句,如果用现代汉语拼音的“新韵”来吟诵则不太符合平仄格律,拗口别扭,失去音韵的和谐,难以感受诗歌仰扬顿挫、悦耳动听的音调美感。进言之,教师通过让学生初步感知古韵与今韵之别,让学生学会诵读,甚至可以用适当的方言诵读出诗歌的音调美感。

三、以声带象:培养学生审美感知力的一种途径

多媒体教材,其内容包括动画、音乐、旁白等。国内研究者对多媒体应用于语文教学,大多持肯定态度。比如有研究表示,多媒体教材特性使古文教学不再只是单纯地背诵语法知识,经由多媒体中的图像、动画、音乐能让学生感受具体情境,让古文教学更有意义。中国远古时期,诗、乐、舞三者本就一体,而诗与歌的关系更为紧密,现代汉语“诗歌”一语,就暗示出诗与乐之关系。诗出于歌,歌相对于诗而言,更注重节奏。徒歌、乐歌对节奏的强调是一致的。诗,本就是“乐语”,诗为乐心,声为乐体。宋人郑樵在《通志·乐略》中进一步强调诗与乐之关系,其文曰:“古之诗曰‘歌行,后之诗曰古近二体,歌行主声,二体主文,诗为声也,不为文也。”[4]这就说明诗,本就具有音乐性。故而,在教学中引入多媒体教材尤其是音乐,让学生更为真切地感知诗歌的音乐性与节奏性。

《春江花月夜》如今已是经典的民族管弦乐合奏曲,其曲谱最早见于鞠士林所传的《闲叙幽音》,只是当时还未曾命名。其名始见到《夕阳策鼓》。1895年,平湖派演奏家李芳园将此曲收入所编《南北派十三套大曲新谱》中,并重新将其命名为《浔阳琵琶》。1923年,柳尧章、郑文觐又根据汪庭昱的琵琶独奏曲《浔阳月夜》,改编为多种民族管弦乐合奏曲,正式命名为《春江花月夜》。[5]结合音乐与图像,教师可引导学生在音乐化的节奏中反复诵读。

诗的前四句,也就是第一韵(下平·八庚),其韵身为“ing”,本身具有轻快、明亮的声韵特点,在音乐的节奏中感受望月而思家。想象月明而初升,春水正盛,随波万里的图画。

诗的第二韵(去声·十七霰),韵脚“甸”“霰”“见”三字,仄韵,韵身为“an”,归韵于上齿龈,音韵上有干脆、坠落之感。结合音乐,想象春水随波万里,月光靡所不照,一幅生动静谧的画面呈现于脑海中。

诗的第三韵(上平·十一真),韵脚“尘”“轮”“人”三字,平声,韵身为“en”,在音乐的氛围中,一种深深的孤独感迎面而來。在诗歌与音乐的回荡中,感知诗文那种欲将心事述说,却又倍感孤独的矛盾感。

诗的第四韵(上声·四纸),韵脚“已”“似”“水”三字,上声纸韵,本就具有悠长的声韵特点。世有变化,人有代更,月明皎洁,“我”欲叩问却不得答案,所见只有东流不息的江流而已。

第五韵(下平·十一尤),韵脚“悠”“愁”“楼”三字,平声,韵身为“ou”,其韵有悠长、音未尽而意不绝,道不明,说不清的感觉直面而来。在悠悠的曲调中,那游子乡愁,郁结于心的优愁感愈来愈浓。

第六韵(上平·十灰),韵脚“徊”“台”“来”三字,平韵,韵身“ai”,放在句末有悠长的回环感,在音乐与图像的引导下,让学生想象明月楼上瘦削的思妇,诵读出那种徘徊楼阁的孤独感。

第七韵(上平·十二文),韵脚“闻”“君”“文”三字,平声,韵身为“en”,音韵的悠长让思念的愁绪继续蔓延,发酵。借助多媒体教材,让学生浸染于浓郁的愁绪氛围里,在诵读中读出那种“凝滞”感,以此加重相见不得的愁绪。

第八韵(下平·六麻),韵脚“花”“家”“斜”三字,平韵,韵身为“a”,为开口音,即发音时嘴巴张开。平声韵特有的悠长之感,更能演绎出诗人怅望之情,思家之意。

第九韵(去声·七遇),韵脚“雾”“路”“树”三字,仄韵,韵身为“u”,发音时需要合口而悠长的慢呼,加上去声特有的利落,在诵读中就有“行行重行行”的行路感与顿挫感。同时,此韵位于全诗末尾,有种余音袅绕之感,让人久久回味。学生在反复的诵读中,感知诗人因落月而感念归路之遥,只恨不能乘月而归,唯徒对江树含情。

借助多媒体教材,让学生在反复的诵读中,感知诗文情韵,这是对诵读的进一步深化。好读,不同于会读的关键之处在于,在教学中通过引入多维的教材媒介,激化学生诵读兴趣,在节奏化的乐感中领悟诗文的神韵与气势。

四、融心入境,体味《春江花月夜》的生命境界

孔子说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”[6]诵读教学的目的,是帮助学生体味诗文韵味,提升语感,让学生“乐读”。朱自清先生在一篇名为《论诵读》中明确地指出诵读与朗诵的差别,其言:“朗诵是艺术,听众在欣赏艺术。诵读是教学,读者和听者在练习技能。这两件事目的原不一样。但是朗诵和诵读都是既非吟,也非唱,都只是说话的调子,这可是一致的。”[7]朱自清认为朗诵与诵读最大的区别就是朗诵是戏剧化的,看重动作与肢体语言,属于一种特别的才能,有独立性。诵读的意义侧重于“读”,不是吟,也非唱,诵读的关键是要反复诵读,曲不离口。诵读既然属于教学活动,且有助于学生语文阅读、写作能力的提高,教师创设良好的诵读审美环境,让学生乐读就显得尤为重要。以《春江花月夜》诵读教学为例,创设审美情境教学,在于以下几点:

其一,以“月”意象为核心,串联诗词中“春”“江”“花”“夜”意象群,构建望月思家的山水图卷,以串读、回读的诵读方式,感知诗文的流畅婉转。

其二,启发学生的审美灵感与体验,以设问方式引导学生进入诗文意境,以还原式的诵读方式,感知诗文神韵。还原式的诵读,可适当采用方言,比如诗文的韵一部分,若以闽语诵读,就极为押韵,抑扬顿挫,富有节奏感。

其三,《春江花月夜》是诗化的时空观,明月初升,少年望着流波荡荡的春水,感到莫名的惆怅,哀愁。流水悠悠,月升月落,面对浩瀚无垠的宇宙,个人更觉生命的短促。《春江花月夜》夹杂着少年式的感伤与惆怅,这种揉化不开的愁绪正是以诗化的时空观来呈现的。因此,在诵读教学环节中,教师可引导学生选择性的跳读,感知诗歌流畅婉转的时空观。

早在上个世纪40年代,黎锦熙、魏建功先生就大力倡导国语的诵读教学,认为诵读与国文教学不能分离。诵读,实为教学的重要环节之一。因声求气,即是强调为文必须熟于诵读,在反复的诵读中,感知诗文的神韵与气势。“气”,不仅是诗文的文气,也同民族气节、文化传统相互辉映。教学中,教师通过因声求气,不仅让学生生动地感知诗文所呈现的人文关怀,更能在诵读中提高学生的阅读与写作能力。

注释:

[1][2]徐中玉主编.中国古典文学精品普及读本:谈诗论文[M].广州:广东人民出版社,2019:412,413.

[3]周振甫.文章例话[M].北京:中国青年出版社,2022:95.

[4]胡郁青编著.中国古代音乐美学简论[M].重庆:西南师范大学出版社,2006:95.

[5]梁慧敏.从《春江花月夜》的改编论诗乐合一现象[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2003(5):239-242.

[6]杨伯峻,杨逢彬导读注译.论语[M].长沙:岳麓书社,2018:78.

[7]朱自清.朱自清全集[M].济南:时代文艺出版社,2000(3):957.