《水图》与“水之道”

杨沐童

摘 要:马远《水图》是承北宋重观察、尚理法,又结合南宋特有的社会风尚的产物,其涵盖江、河、湖不同时节下的风貌,是罕见的纯粹专注于水的系列作品,并在后世演变成教科书式的指导图册。《水图》中波浪的外形、形式与空间关系诠释了深刻的自然造型规律,对今人的创作依然有举足轻重的影响与意义。

关键词:马远;《水图》;创作

东方认为水、火、风为地之宝藏,与日、月、星之于天,精、气、神之于人的意义相同,司马承祯言:“水者,元气之津,潜阳之润也。有形之类,莫不资焉。”[1],一切有形之物皆依赖于水而生,因为水为气之津液,潜含阳气、润泽万物。魏晋唐宋时兴“服水绝谷法”即受此观念影响,认为服水即可安神疗病、休养生息、轻身延年,绝谷时饮水有如服用元气,维持身体固有能量,辅助修行。《圣济总录》记载:“凡修行家忽到深山无人之地,或坠涧谷深井之中无食者,便应咽津饮水服气以代之。”[2]众多典籍隐约间皆流露出先人对“水”的深沉依恋与崇敬。水在多方面的影响与启示层层涌现,引人逆流而上,试图获得更多解释。古人对于水这一题材及其艺术表现力的探索、挖掘也经历了漫长时间沉淀。

从最早的《洛神赋图卷》中极具象征气息,如春蚕吐丝般的洛水叠浪,到《江帆楼阁》中的长波细络。五代时期《江行初雪》,画面紧凑爽利、虚实相生,雪与水的互动融汇表现出无尽的萧瑟苦寒。而范宽笔下流淌出的深涧飞瀑、直落千仞,将虚实相生、阴阳互衬的表现手法推向极致。武元直拟苏轼《赤壁赋》意境所作长江大观,断岸千尺,回澜起伏,水浪轮转、弹跳,迸发出强烈的音乐力量。同样处理大篇幅江河奔流,赵芾的《长江万里图》,运用中、侧锋交替塑造渲染,使连天巨浪明暗闪烁、层次浑厚、随两岸地势变化拉伸流转。

古人通过观察、思考,从万变中抽丝剥茧,总结出深刻的规律,又覆盖以人的情结。在中国画历史上涉及“水”的作品中,马远的《水图》是具备代表性的,它是罕见的纯粹专注于水的作品。马远根据地形、天气的不同整理出十二幅性格各异的“水形物语”。或许是南宋时期笼罩在整个社会之上的忧患意识使得绘画作品大部分将视角聚焦在一小段“残山剩水”上,《水图》以一种近距离观察的表现方式呈现于世人面前。亦有说法称十二幅《水图》为马远游历四方的写生作品,构图才呈现出一种近距离的现场感。由于南宋都城位于临安府(今浙江杭州),整个王朝的中心由干燥寒冷的汴京(今河南开封)迁至和风细雨的江南水乡,南宋时期作品的题材出现了大批量的以水为主题的作品,这段时期画水氛围浓厚且画水技艺高超,以“钱塘观潮”与“赤壁”为两大主要题材,如李唐的《赤壁胜游图页》,李嵩的《月夜观潮图》《钱塘观潮图》《赤壁图》,赵伯骕的《后赤壁赋图》等。马远在宋孝宗淳熙年间进入宫廷画院,后为宋光宗、宋宁宗两朝的画院待诏。宋宁宗在位期间,书画行业蓬勃发展,杨皇后善书法丹青,亲自在马远《水图》上命名题字赏赐予“大两府”。画家们继承了北宋求真、尚理的传统,又增添了因时移世易而产生的重重情愫。《水图》的出现离不开南宋鼎盛的文化氛围及活跃的画水风气,也离不开南迁的时代背景。

《水图》为马远于嘉定五年(1212年)前后创作的一组绢本淡设色的山水画作品,内容均为纯粹对水不同姿态的写照,表现手法变化多端,真实生动,尽得画水之理,传达出丰富的意境与情趣。“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”。[3]水亦是如此。古人将身心融于自然,以林泉之心关照“四时之变”,以平淡天真的态度感受地区、时节各异的自然景观,马远《水图》传达出的精神,也在于此。

《水图》在后世演变成教科书式的指导图册,马远运用“弧形线”“尖勾线”“双勾线”,以时而轻灵,时而粗涩,时而颤抖如锥画沙的笔触诠释不同状态下静谧、回旋、汹涌的水体,是后人难得的教学资料。作为实践者,在面对《水图》时,从中可吸取到朴素且实际的經验,例如:一股翻卷起来的波浪该如何表现,激起的浪花外形怎样处理更美观,几层浪之间的关系怎样衔接更自然。

《水图》系列中的《层波叠浪》《云舒浪卷》与《黄河逆流》均有描绘波浪的经典样式,汇总其特点:其一,一股波浪由隆起的波峰与下陷的波谷构成,在风的助推下波浪滚滚向前,波浪翻转时必然有其倾斜方向,不会出现由中心一点向四周翻转的浪花,也不会存在在一股波浪中出现向方向相背的两侧倾斜产生浪花的情况,除非是两股方向相对的波浪相遇,两股波浪撞击会产生双方交织在一起向方向相背的两侧分离落下浪花的情况。其二,波浪在倾斜时向下方坠落,或向其他方向抛洒,或与其他浪层发生撞击,产生细碎的浪花,故而一段形态完整的波浪,是由起始的一面和下落的一面构成。起始一面的形状往往是方向一致且轮廓线相对平整的,其势有“涌”“跃”“崩”,如万箭齐发;另一面则是由边缘线崎岖或破碎的浪花构成,其势有“坠”有“溅”,且浪花落下的各个角度从起始阶段一面的方向过渡到另一面时逐渐各自发生轻微的偏转,这也是体现水之外形灵动的关键所在。这便涉及上文所提到的第二个问题,浪花的外形当如何处理。如《云舒浪卷》《黄河逆流》所示,浪花在“万箭齐发”的主脉络上生长出大大小小的“枝丫”,整体走势一以贯之,或顺势向上甩出,或顺势向内蜷起,其边缘碎而不散、自然随性,由大小不等的浪花分支穿插组合。大分支下继续生长出小分支,小分支亦可脱离大分支形成独立的新轮廓。分支间大大小小、高高低低、或宽或窄、或连或断,在自然松弛的状态下呈现出优美的外形。而浪花外形的收放、疏密则需根据波浪状态而定,激荡的波浪多出外形张扬外放且繁复的浪花,舒缓的波浪浪花较少且其外形内敛简约。在绘制浪花时,还需避免浪花的外形与其他容易产生联想的事物外形接近,一朵浪花过于像“鬼脸”或“动物”,都会在一定程度吸引观者的关注点,影响画面氛围。

马远在处理《水图》前后浪层关系时,在浪与浪之间的衔接上多用近处的波浪遮掩远处的波浪,以由大至小、由实入虚的递推方式诠释波浪空间关系。马远时常安排一两处翻转灵动的浪花穿插其间,用作视觉中心点,同时打破规整排列的波浪。浪层之间的浪花主次有序,相互呼应,随浪层退远,浪层逐渐隐入烟岚,进入无限纵深的空间。

如果把一股波浪比作“小山”,那么每一座小山隆起的高度與横向的宽度都是不同的。《黄河逆流图》中波浪的关系便是如此,有的波浪偏扁且舒展,有的则陡然隆起,当几种起伏各异的波浪组合在一起,便诞生出一种交错的美感,自然流淌。不过,波澜壮阔的巨浪不会和涓涓细流出现在同一场景,悬崖飞瀑与风起云涌的海潮也不在同一“语境”,在追求波浪间的变化差异时,画家也需兼顾画面整体氛围的统一性。

《水图》尺幅虽小,但马远笔下的水面却给予人足够的想象空间,仿佛在水面之下有更深厚的水体在翻涌。这给予今人一个重要的画水启示:绘制水面不能只考虑表面的走势,还需在脑海中设想出看不到的暗流在深层作用;此时,即使没有将暗流直白地表现出来,绘制的水面,也会在多一重思考的作用下,自然流露出更深层的境界。在围绕《水图》的画面展开剖析时,多种表现水法的细节层层涌现,这些细节对于最终视觉上的呈现都会有显著的影响力。因此,创作一幅合乎自然规律又兼备主观感性特质的水图,需要画家通晓水流运行的规律、具备深厚的功底、拥有开阔的气度格局。

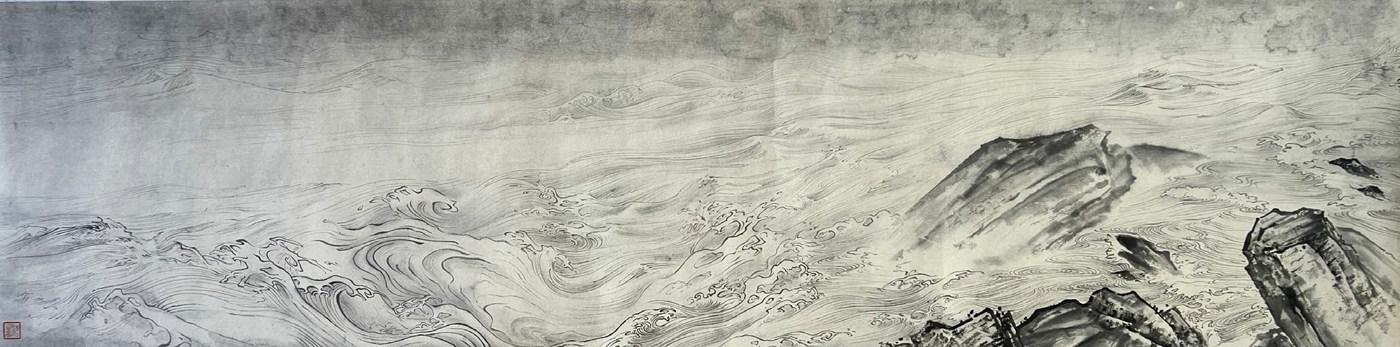

由《水图》启发,我在绘制自己的创作时,时常会引用《水图》的法理去处理画面。《心潮》是我基于《水图》的经验进行的一次尝试,不同的是,我诠释的是海洋。搅动海面浪潮走势的因素是纷繁复杂的,且其运行的磅礴之力比起江、河、湖更加势不可挡,涉及洋流、季风、天体引力引起的潮汐、海底地形落差、海水温度差异等等。在目之所及的一片海域,往往能出现多重状态与不同走向的浪潮。借鉴于《黄河逆流图》诠释空间的方式,我运用不同状态的浪层交错穿插增加纵深感,递推画面空间。

海风吹过浪尖时,水与空气混合,波峰向下倾倒,形成翻转的白浪。白浪由星星点点、或连或断的浪花组成。我将画面的视觉中心点,安排在激荡的白浪上,由此起笔,向四周生发。由泼墨打底,再以墨骨的笔法随已有的墨痕深入发挥,使抽象的肌理具象化并在此基础上向四周延展出更多的内容,顺势生长出更多兼顾画理与美感的浪花脉络。依此思路,交错纵横的层层浪花便像建筑一般逐渐在画卷上构建起来了。

我在钱塘江观潮时,亲眼见证浪潮来临前夕,水体深处的强烈吸力在几秒内使水位骤然下沉,水流急速退去在岩缝间摩擦出尖锐的声响。当我的注意力完全锁定在这一奇观时,毫无准备的,巨浪在顷刻间席卷而来,伴随着水体深处的呼啸,瞬间拍打并埋没了一切浮出水面的礁石,并因猛烈的撞击而爆发出层层巨浪,如猛兽齐鸣,令人胆寒。笔者认为,画水在兼顾水肆意奔流的外形的同时,笔墨本身也应爆发出如此强悍的力量,方能再现出一二分真实的情境。

在绘画中体现水的力量,并非是绝对的、清晰的、纯粹的规律和高度的逻辑,还要寻求本真的情感体验。我们该如何运用理性与情感体验,才能以最恰当的方式表达出水的“至情至性”,充分传达内心世界以及对外界的理解呢。除去对前人经验的承习,对水的挖掘,某种程度上也应回归到对自身认识的拓展,画家需不断转化外界给予的信息并与内心世界相契合,逐渐明晰人与水的关系,再以澄澈朴素的状态去观望造化,以平和的心态面对并讲述有常与无常。创作离不开向内的挖掘与向外的开拓,回归自我、回归造化,作品方能活灵活现。

(作者单位:中国美术学院中国画学院)

参考文献:

[1]司马承祯.服气精义论·符水论 正统道藏[M].台北:新文丰出版社,1977:571.

[2]赵佶.圣济总录[M].北京:人民卫生出版社,1982:3252.

[3]郭熙.林泉高致[M].北京:中国纺织出版社,2018:30.