马叙伦论书诗中的书学观

王礼楠

摘 要:马叙伦是清末民国重要书家,一生寄情于翰墨,留下了诸多兼具文学与艺术性质的论书诗。通过梳理,文章从马叙伦论书诗中的执笔运笔之法、风格旨趣等方面进行剖析,以期对其论书诗中蕴含的“悬肘腕、运五指以及翻绞之法”“崇古不泥古、重神采”“拙媚相生忌甜俗”等重要的书学思想展开分析讨论,以便对马叙伦书学思想形成更为全面的认识。

关键词:马叙伦;论书诗;书学思想

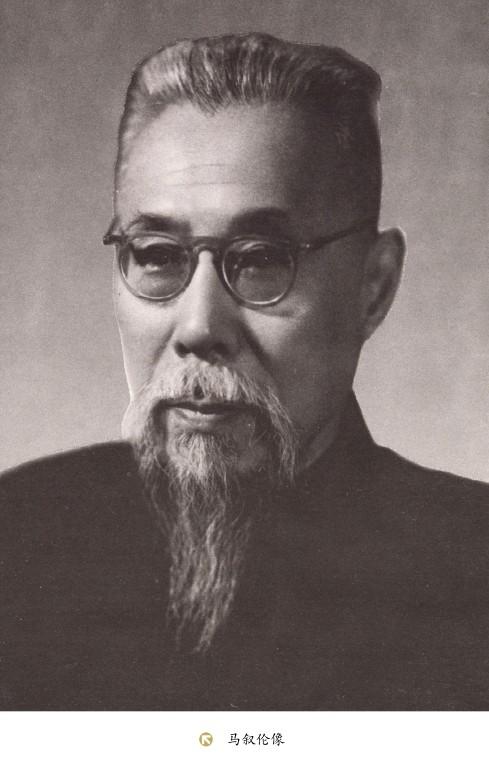

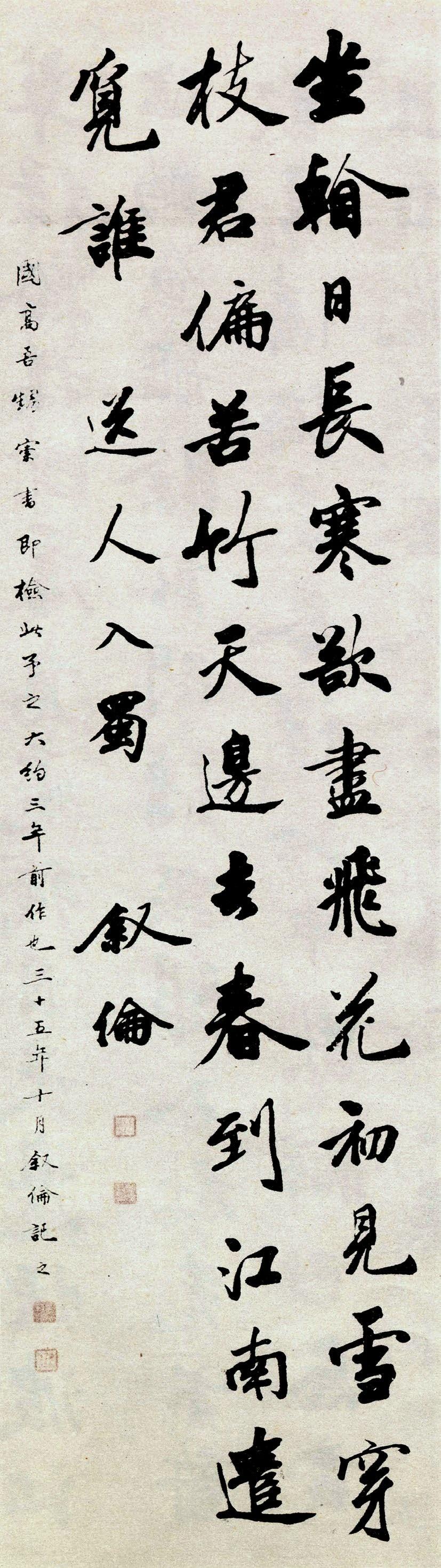

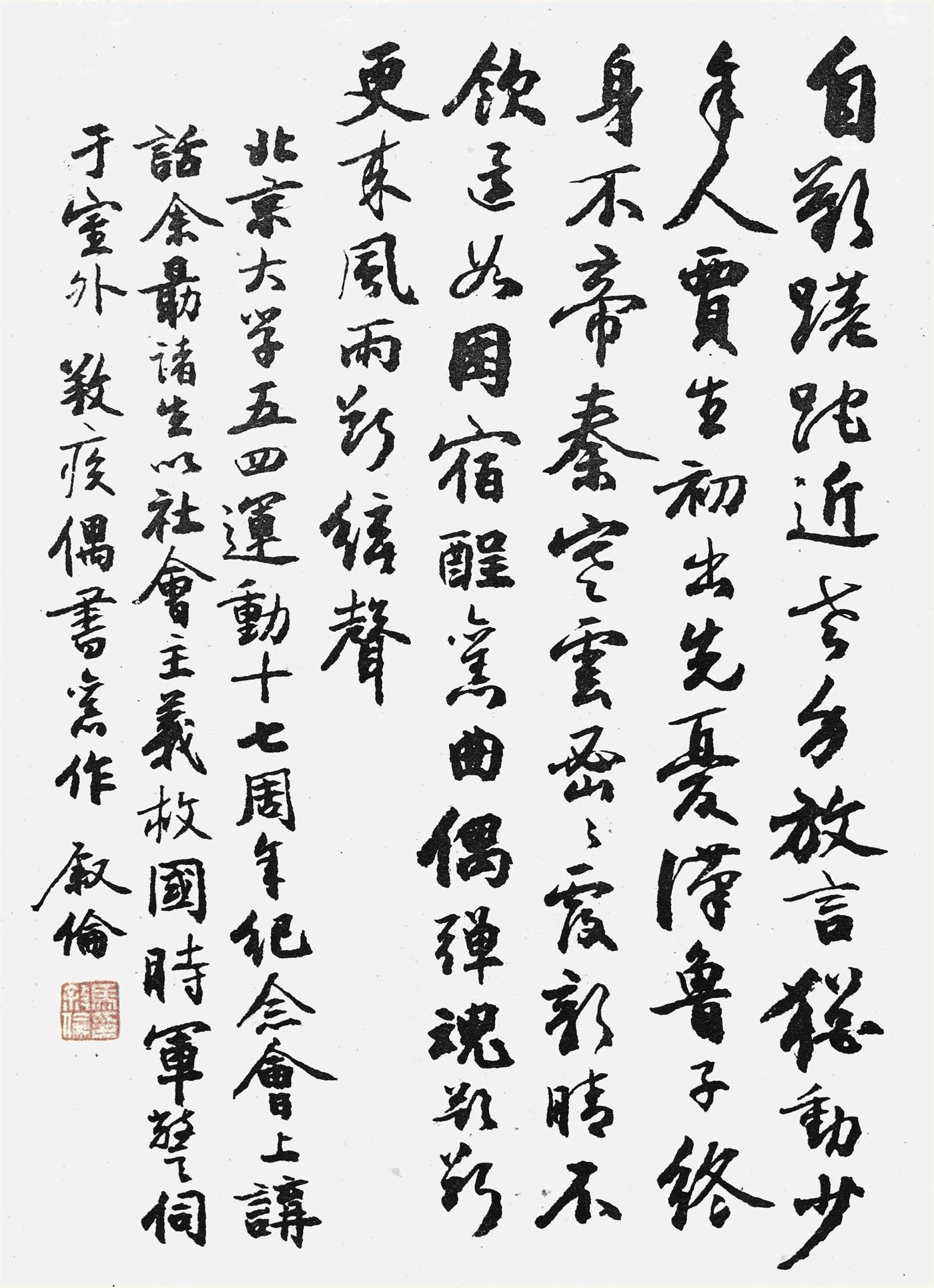

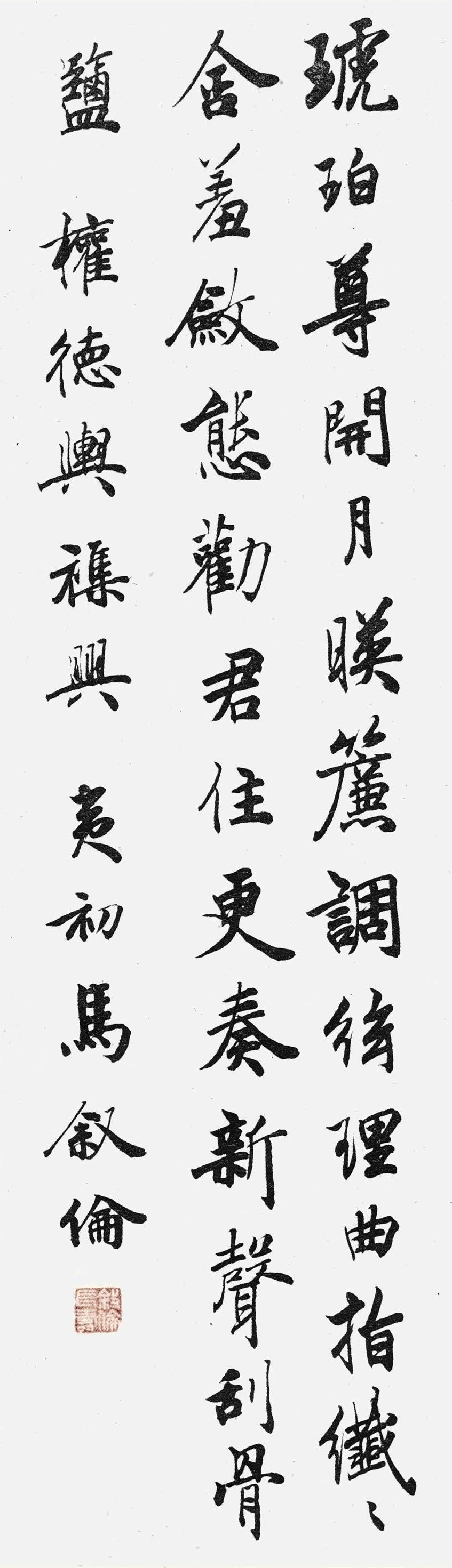

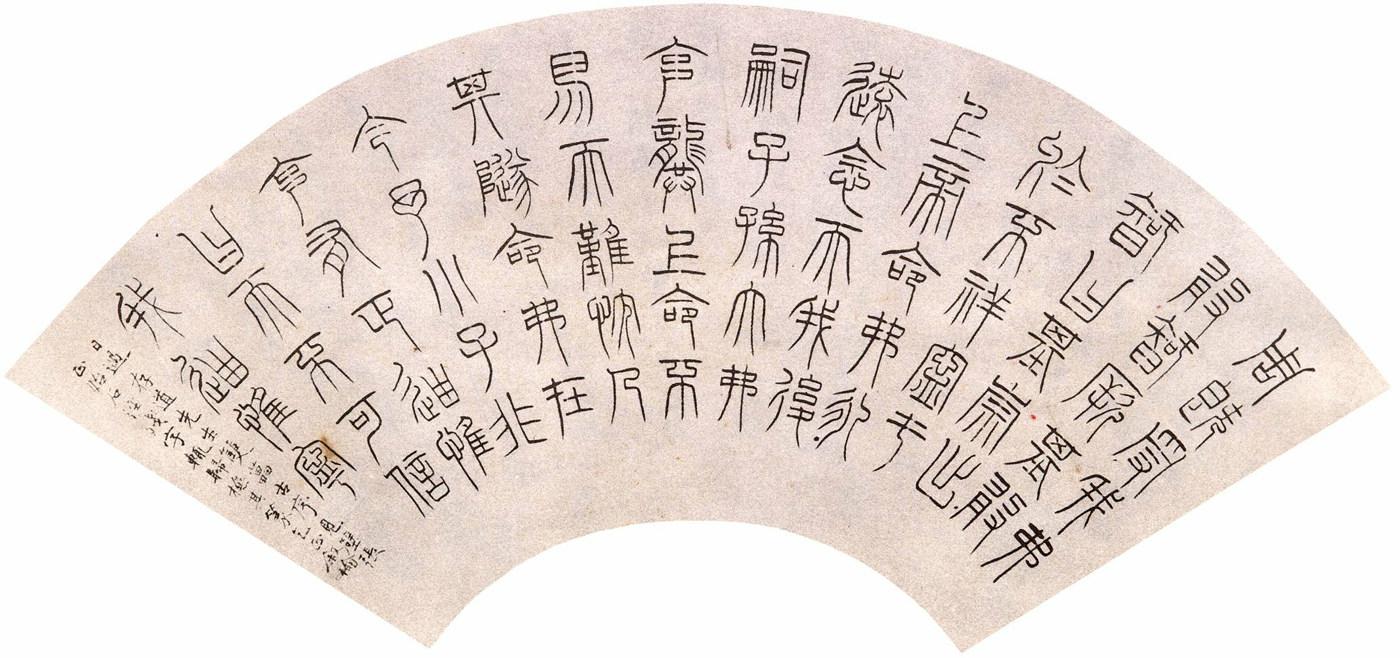

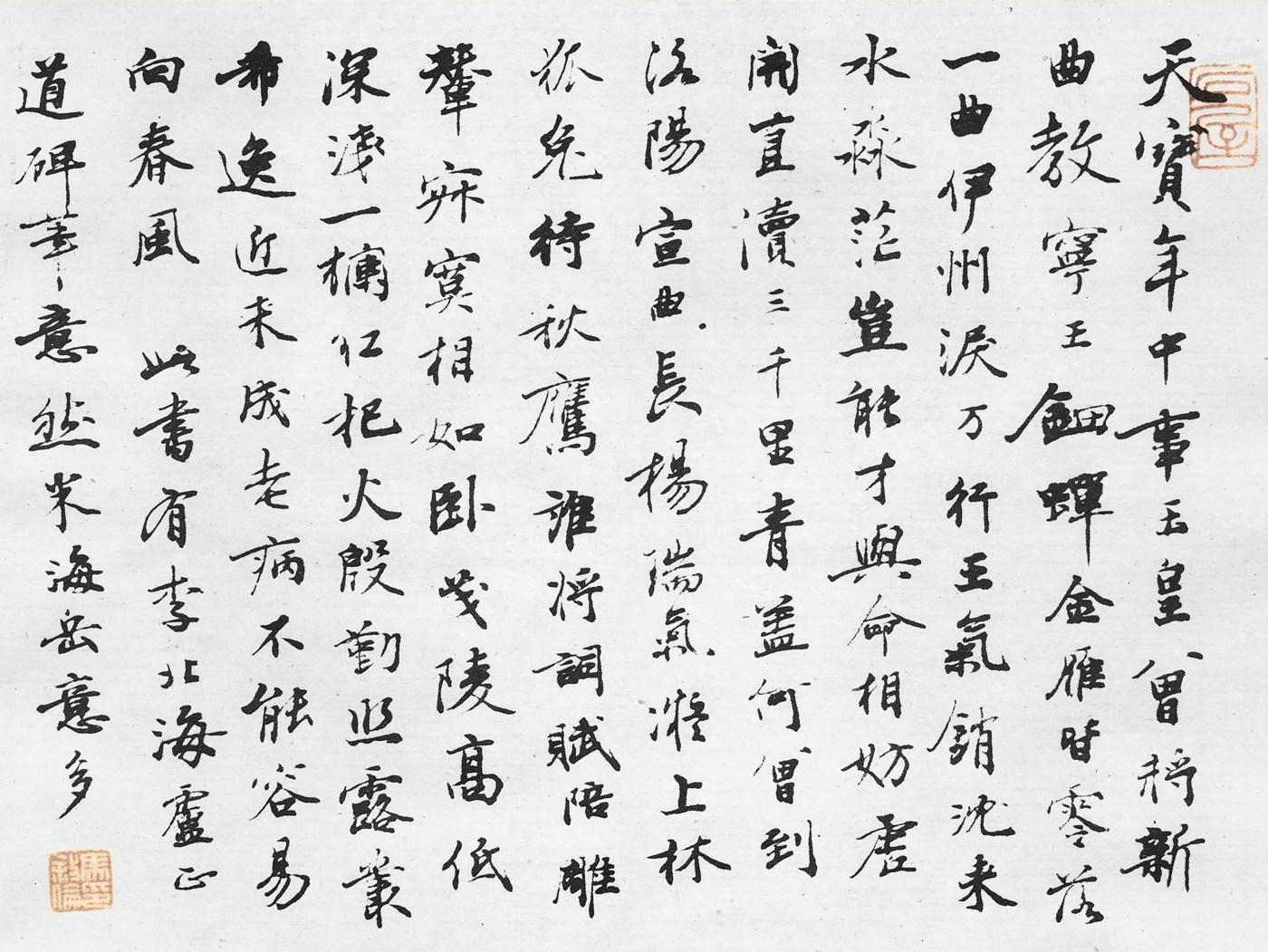

马叙伦(1885年—1970年),字彝初,号寒香,又号石翁。浙江杭县(今杭州)人,现代学者、书法家、社会活动家,新中国的第一任教育部部长。其著作丰富,就文字与书法方面而言,有《说文解字研究法》《中国文字之构造法》《六书解例》《石屋余渖》《石屋续渖》《石鼓文研究》等著作。此外,马叙伦还是著名的诗词家,著有《寒香宧诗卷》两卷,本文探究其书学观所依据的论书诗二十首便属其中。马叙伦一生历经多次社会变革,在时代背景的影响下,其书法意识在尚碑、重篆隶的基础上又积极地向二王一脉靠拢,突破碑学笼罩的隔阂,走碑帖融合的路径。故而他的书法艺术能够兼具北碑的浑厚清健和南帖的秀美飘逸。与此同时,马叙伦深厚的学识积累与丰富的经历也使得他对书法艺术的感受更加地深刻,故而给我们留下了大量的艺术作品与诗文。本文从马叙伦论书诗着手,剖析其书学观,以便对其书学思想形成更为全面的认识,为后世学者提供更好的借鉴意义。

一、风格旨趣

崇古不泥古、重神采。

马叙伦论书诗中的一个核心观念便是崇古,其早年发表了《书体考始》一文,且深谙文字学,并著有多部文字学著作,他的学书理念无疑是带有崇古、承古的色彩。

古人书法重临摹,得兔忘蹄是大儒。

赝鼎乱真徒费力,入而不出便为奴。

漫从颜柳度金针,直抟扶摇向上寻。

试看流沙遗简在,真行汉晋妙从心。

六代遗笺今尚存,石工塑匠也知门。

唐朝院手源流远,可惜规规定一尊。

唐后何曾有好书,元章处处苦侵渔。

佳处欲追晋中令,弊端吾与比狂且。

抱残守缺自家封,至死无非作附庸。

家家取得精华后,直上蓬莱第一峰。[1]120

其中马叙伦对二王正脉尤为推崇,秉持着书宗魏晋的正统路径。“欧阳、虞、褚面目各异,然却是王家骨血,智永亦然,若参透数家,便能寻着正脉。”[2]194从中我们不难看出马叙伦对王羲之正统地位的肯定以及对于学书是否取法正脉的重视。但他的崇古绝非泥古,他主张承古之后要能够“得兔忘蹄”,断不能拘泥于“作附庸”,若只入不出便成奴书,亦如他评价后人学米者,“后之学米者,总不离乎俗。学之弥似而俗亦弥甚。世有叹余为知言者否?”[2]100提倡学书要能在习得古人精华的基础上形成自己独特的艺术风格,而要有己意,马叙伦认为首先要承各家之精华,即“参透数家”,切勿“抱残守缺”。而要博采众家所长,融会贯通,由颜柳之书上溯篆隶笔法,从流沙遗简探寻汉晋隶草意韵,亦如他论书诗所言“家家取得精华后,直上蓬莱第一峰”。

此外,从崇古、承古的论书宗旨出发,马叙伦还进一步指出学书不贵形似,而重在神采。在书论中神采论的奠基者,当是南朝王僧虔,他于《笔意赞》中云:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”[3]62这一观念直接影响了后世书论家,其中张怀瓘将神采为上这一观点发挥至极端,他在《文字论》中提出:“深识书者,惟观神采,不见字形,若精意玄鉴,则物无遗照,何有不通?”[3]209与此同时,并首创以神为最高标准的神、妙、能品评说,以此来代替唐之前的上、中、下的评书标准。此后,宋元明书论家承续重神采的观念,并对如何生成神采有一定的阐释。明代杨慎曰:“有功无性,神采不生。有性无功,神采不实。”[4]62杨慎阐明神采的生成需要功夫的同时更须注重个人情性的发挥。

马叙伦继承前人的觀念,并落实到自身的学书实践中,提倡学书妙在神摹,须反复观摩古人真迹,得其挥运用意处。他曾反复研习怀仁所集右军书《圣教序》,感悟颇多,认为唐代褚遂良与宋人米芾是最得二王神采的,而自己学右军力量不足,不过是徒袭其形,不得羲之神韵。由此可知,马叙伦对于学书始终是保持着清晰的认识。即学书妙在得神采,若徒有古人之形,不得其神采,仍为下品。

拙媚相生忌甜俗。

清中期以后,碑学理论蔓延扩展并占据主导地位,使得长期以“帖”为主的继承路径发生了改变,魏晋以来的书家等级秩序被打破,古拙、阳刚的艺术风格渐渐占据主流,马叙伦在这样的时风遗绪下,能够提出“北碑南帖莫偏标,拙媚相生品自超”的艺术主张,这是对清末以来帖学被极端排斥下的清醒认识。

北碑南帖莫偏标,拙媚相生品自超。

一语尔曹须谨记,书如成俗虎成猫。

名迹而今易睹真,研求莫便自称臣。

避甜避俗须牢记,火候清时自有神。[1]120

马叙伦认为碑帖相济,拙巧互补,取长补短,方能使得书法艺术“拙媚相生”。马叙伦一生研究金石甲骨学,对文字演变有着独到的见解。他一方面吸收篆籀隶草的笔意,另一方面临摹研究魏碑、王羲之以及唐宋诸家,博采众家所长,融会于一身。这也使得他逐渐成长为一名以帖学为主,兼顾北碑精华的书家,形成了清润秀雅而又朴拙劲健的个人艺术风格。与此同时,马叙伦主张书法格调要高雅,书法作品力求要避甜避俗,这成为他评骘历代书家的基本原则。而赵孟頫、董其昌二人是软媚甜俗书风的代表,多次在其学书笔记中对赵、董二人软媚甜俗的书法风格进行直接批评。

今之教学书者,或先从赵、董入手,梁闻山云:“子昂书俗,香光书弱。”然则此乃取法乎下矣。入手处差,以后欲脱牢笼亦不易矣。[2]142

子昂书除侧媚以外无所有也,余以为鲜于伯机实过之,即张伯雨亦转雅也。香光书若大家婢女,鬓影钗光亦是美人风度,然不堪与深闺少女并肩也。抑余以为香光不但弱,亦兼单,要是筋肉不匀,且虽老而实枯也。[2]145

赵子昂书学陆柬之,昔人谓其有得于陆也。然柬之书于唐初,实远在欧阳、虞、褚之下,略與薛稷为伍,但王家骨血犹存,子昂书无一笔柬之玲珑之气,乃俗眼中好书,王家骨血洗伐殆尽,至董香光遂为场屋祖师矣。[2]194

然董书实楛瘠,谓之软媚尚可,华美犹过誉也。思伯书之骨子乃赵松雪,晚年乃略有颜意,但无其雄伟。[2]241

余尝谓自赵松雪始为俗书开山,香光实传衣钵,后世场屋当行,不足与于书林。[2]323

从“子昂书除侧媚以外无所有”“然董书实楛瘠,谓之软媚尚可,华美犹过誉也”等评价表明了马叙伦对赵、董书法的批评是相当直接和不留情面的,且他认为赵董之书乃是俗眼中的好书,赵孟頫为俗书的开始,董其昌传其衣钵。故可知马叙伦对赵董之书的不满在于其柔媚甜俗,格局窘促。正是出于矫正元明以来的软媚卑弱之病。

马叙伦追求格调高雅的书法风格,标榜人格与气节,主张作字之本即在于做人。马叙伦一生为人正派,抗战胜利后,积极为争取和平与民主而斗争,而当时反对派对其颇有不满,马叙伦作《昂首二诗》凛然回击,以明己志。1929年,马叙伦在旧中国官场经历几番起落变化后,毅然辞职,在《述怀》一诗中表明自己远离官场的决心:“袍笏登场又一回,未酬素志鬓丝袤。身无媚骨难谐俗,从此柴门不再开。”[1]46书家深层的人格思想内涵必然影响着其艺术的审美趣尚。故而马叙伦追求清劲高雅的书法艺术,强调书法要能够“拙媚相生”“避甜避俗”,其背后是他对自身人格的更高追求。

二、技法观:悬肘腕、运五指及翻绞之法

辗转求书怪尔曹,可曾知得作书劳。

好书指臂须齐运,不是偏将腕举高。

近代书人何子贞,每成一字汗盈盈。

须知控纵凭腰背,腕底千斤笔始精。

曾读闻山执笔歌,安吴南海亦先河。

要须指转毫随转,正副齐铺始不颇。

仲虞余事论临池,翻绞双关不我欺。

亦绞亦翻离不得,郑文金峪尽吾师。

柳公笔谏语炎炎,笔正锋中理不兼。

但使万毫齐着力,偏前偏后总无嫌。

笔头开得三分二,此是相传一法门。

若使通开能使转,是生奇怪弄乾坤。[1]120

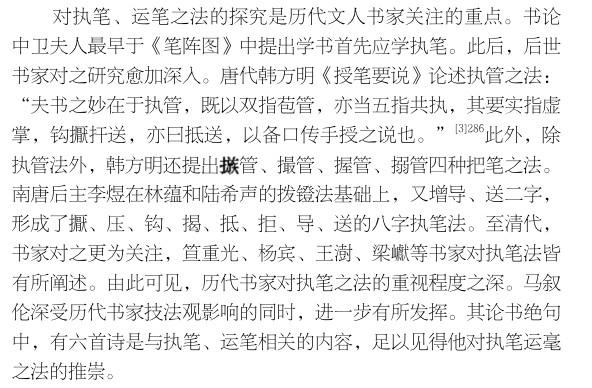

学书首先应执笔得法,腕与掌指合而为一,作书时方能得心应手。梁巘《评书帖》云:“学者欲问学书法,执笔功能十居八,未闻执笔之真传,钟、王学尽徒茫然。”[3]573梁巘于《评书帖》中评述历代书家的优劣,衡量的标准即是能否得执笔之法。可见,书法要想取得真谛,执笔便为关键的一步。同时,执笔与运笔相辅相成,毫随指转,执笔、运笔看似是两个方面,实则两者互通互生,息息相关。亦正如姚配中所言:“陆希声之拨镫五字,曰:擫、押、钩、抵、格。林复梦之拨镫四字,曰:推、拖、捻、拽。此一执笔、一用笔,合之即过庭之执、使、转、用也。”[4]1124

首先,马叙伦认为,作书时需悬腕肘,且五指要随笔毫齐运转。对于执笔、运笔之法的领悟,马叙伦最初得益于好友邵裴子,他于《我在六十岁以前》中言:“他特别对于写字有研究,相信姚配中的翻绞两法。他自己写字,虽则不尽能应用他的学理,我的写字却受了他的指导。我又发明了写字不但要运腕,还要运肘,不但要运肘,还要运指,不但要运指,还要五指齐运。”[5]马叙伦在好友和前人的基础上,提出五指随笔毫齐运的新观点。腕、肘、指的共同运转,其中五指的作用最为关键。马叙伦曾评价好友沈尹默的书法变化少,“尹默作书无论巨细皆悬腕肘,然指未运,故变化少,其论中锋仍主笔心常在画中,特以毫铺,正副齐用,故笔心仍在画中,此在六朝碑版中观之亦然,若《郑文公》《经石峪》,余终以为指亦运转,而副毫环转铺张,笔心在中,蔡伯喈所谓奇怪生焉者,必由此出也。”[2]104马叙伦认为其书法变化少的原因在于手指未随笔转。只有手随势变,注力于笔端,才能使得毛笔正副毫铺开齐用,令笔心常在中间行,方能达到蔡邕的“奇怪生焉”之效。

与此同时,马叙伦主张不论字之大小应始终保持悬腕肘的方式。“今有桌椅,故作书者作方寸内字,几无不以腕抵桌,而笔皆死矣。甚者即方寸外字亦复不悬手,彼因不知所谓书道,亦何足怪。”[2]140只有悬腕肘,字势才能打开,不落入局促之弊。因此,马叙伦书写时,皆悬腕肘、指齐运,即便是书扇也是如此。他推崇唐以前人的书写方式,“余按唐以前盖尚无如今之桌椅,席地而坐,铺纸?几,其作书也,无不悬手,故不但仰可题壁,亦俯可题襟,使笔如使马,衔辔在手,控纵自如,平原则一驰百里,崩崖则小勒即止。”[2]140在马叙伦看来,悬腕肘作书,运笔才能挥洒自如,字则生机盎然。

马叙伦对于运笔中的翻绞之法,也极为关注。“亦绞亦翻离不得”“余按翻绞者,实一笔之中自起至讫,无不应然,特在中间,已掩于墨耳。”[2]147正如姚配中所言“绞则筋皆环绕,血自周行;翻则骨既峥嵘,肉无臃瘠。”[4]1129字有骨、肉、筋、血,翻转、绞转之法在书写过程中互为往来,字不按不提则血不融,筋不劲,不平不颇则肉不匀,骨不峻。在书写过程中,或按或提,或平或颇,方能达到“亦绞亦翻”的书写状态。

馬叙伦重视对执笔、运笔的论书祈尚,是具有针砭时弊的意义,他意在矫正赵、董书风所带来的靡弱局促之气。因而,执笔运毫之法若运用得宜,可使书法免落空浮软弱之弊而能得沉着劲健之美。故其书法之所以能被帖学大家沈尹默盛赞为“恣情水墨,超遗绳检”,其中必然离不开执笔、运笔之法的影响。

结语

马叙伦论书诗熔铸诗文与书法于一体,兼具艺术和文学之美,这对当下的书法发展具有极大的启发。马叙伦的论书诗是其书学思想的一种表达形式,这些诗文的写作大多建立在其日常书写实践和书法审美感受的基础之上,其诗中蕴含的“悬肘腕、运五指以及翻绞之法”“崇古不泥古、重神采”“拙媚相生忌甜俗”等重要的书学思想是他对书法艺术最真切的感悟与领会。书法与诗文的载体都是汉字,马叙伦学古而不泥古,通过论书诗将他的艺术观点理论化,清晰地记录下一位书法家从学习古人法度到走出自我的思想演变历程,为后世保留了一位鲜活立体的书家“范本”。当下的书家大多只注重“技”的学习,而忽视“道”的涵养。如果书法家可以把自己对书法艺术相关问题落实到文字的理论总结,通过文字记录自我取法脉络,对相关历史问题的思考,本身就是对艺术的“二次创作”,也是追寻“道”的一种重要方法,进而能在一定程度上达到“技道并进”的境界。如此,一位书家的艺术形象必将更加生动而丰满。

(作者单位:江苏师范大学美术学院)

参考文献:

[1]马叙伦.马叙伦诗词选[M].北京:文史资料出版社,1985.

[2]许嘉璐.石屋余渖 石屋续渖[M].杭州:浙江古籍出版社,2018.

[3]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[4]崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2011.

[5]马叙伦.我在六十岁以前[M].北京:生活书店出版,1947:42.

本专题责任编辑:石俊玲