数字场景下品牌形象设计的机制与表现

方敏,孙同文

[摘要] 在数字化时代,品牌形象设计与数字场景之间建立了深刻的联系。这种关联体现在品牌形象设计对数字媒介的响应,以及与人文和社会场景的交融。这揭示了品牌形象设计的新机制和新表现。通过采用场景理论模型,构建基于人、机、物的数字场景,进而分析了这种关联对品牌形象设计在共构、交互和认知性方面的生发机制。进一步阐述了随着数字技术的嵌入和互联,品牌形象在新的补贴机制、关系机制下设计范式的转变,以及对人、机、物生产关系的改变,以此探讨数字场景对品牌形象设计的影响,以及在新语境下品牌形象设计的内涵和外延。

[关键词] 数字化;品牌形象设计;场景理论;机制建构

[中图分类号] J01[文献标识码] A[文章编号] 1008-1763(2024)02-0119-08

Mechanisms and Representations of Brand Image Design in the Digital Scene

FANG Min, SUN Tongwen

(School of Arts, Soochow University, Suzhou215123, China)

Abstract:In the digital era, brand image design has become deeply intertwined with digital environments. This interconnection is manifested in how brand image design responds to digital media through technological advancements and interacts with cultural and social contexts, revealing new mechanisms and expressions in brand image design. By employing the model based on the theory of scenes, a framework centered on human, machine, and object within digital scen is constructed. This analysis elucidates the generative mechanisms of brand image design concerning co-construction, interaction, and cognitive aspects within that association. The discourse further expounds upon the integration and interconnectivity of digital technologies, exploring the paradigmatic shifts in brand image design under new subsidy and relational mechanisms. This examination is extended to consider the alterations in the production relationships among human, machine, and object, thereby scrutinizing the ramifications of digital landscapes on brand image design, and redefining its implications and scope in a novel context.

Key words: digitization; brand image design; the theory of scenes; mechanism construction

作为人类社会发展进程中的自觉性造物活动,“设计”受到多种因素的影响,是时代、社会和人类文明发展的反映。品牌形象设计作为设计的一个重要组成部分,同样是特定社会文化背景下共识和认同的一种体现。随着数字化的不断发展,数字场景的交互方式变得更加多样和智能化。与此同时,数字技术的嵌入和互联改变了人—机—物之间的生产关系,赋予了数字场景多元性的特征。布迪厄在其“场域”理论中提出了关于互动机制的阐释模型,强调各社会场域处在一种互动的过程中。[1]换言之,一定场域内的要素總是互相影响、彼此交换的。这种新的感知结构为大众的信息获取与传递提供了更加便捷、直观、高效的方式,同时也为品牌形象设计带来了新的机制与表现。

一 “人—机—物”互动的可能性场景

自20世纪90年代以来,“数字化”这一概念被学界定义为一种以数字技术为基础将物理实体及现象转化为信息文本的过程。数字化是多元因素共同作用的结果,涉及信息技术的发展、经济和社会变革及文化和思维方式的转变等多个方面。1996年,美国麻省理工学院的尼葛洛庞帝在其著作《数字化生存》中首次提出了“数字化”的概念。他认为数字化将成为一种社会生存状态,信息将取代原子成为人类生活中新的基本交换物。[2]282000年左右,学界逐渐开始从信息系统、技术组织等多个视角探讨数字化所带来的转变。[3]国内解晓晴等学者使用Web of Science(WoS)数据库,通过运用文献计量法探讨了数字化转型的发展脉络、知识结构和研究前沿,[4]认为学界对数字技术最为关注的核心问题包括“数字化与组织转型”与“数字化与创新”两个主题。这两个主题各自独立,却相互依存、共生发展。新芝加哥学派的丹尼尔·西尔和特里·克拉克提出的“场景理论”为研究数字技术下社会关系的交织及解释“人—机—物”之间的运作机制提供了新的分析工具和视角。[5]4通过对纽约等国际大都市的研究,他们发现都市内部场景的各种组合和变化将产生不同的文化效应,这些文化效应所蕴含的文化价值取向影响着人们的文化消费实践。

经济学家Albert Wenger认为,人类历史的生产模式经历了三个非线性发展阶段:农业技术阶段、工业技术阶段、数字技术阶段。由于数字技术的涌现,当下正处于从工业技术阶段转向数字技术阶段的过渡时期。[6]这种场景的转型主要受到数字技术的普及、智能化和互联网移动设备的兴起,以及数据管理和分析的数字化推动,本质上是信息转换成数字格式的过程,通过外延技术实现对业务流程的自动化和优化。然而,这种转型并未完全抹去传统工业时代的影响,而是通过与各种信息资源的联动,使得人类社会、信息和物理空间相互连接,形成了以人、机、物互动为基础逻辑,以数字孪生、动态耦合、虚实交融为表现方式的“可能性场景”,其主要特征包括感知、交互、信息處理和智能化。换言之,计算机通过处理和管理获取的信息(包括数据挖掘、机器学习等方式),并以传感器和感知技术实现对物理世界的感知,借由交互技术实现人与机器、人与人、人与物体之间的信息交流,从而实现对场景的智能化控制和决策,达到生产力提高的目的。正如马克思认为“人们生产力的一切变化必然引起他们的生产关系的变化”[7]613,生产方式与生产力的发展始终同在,生产力决定生产方式并适应“新的更高的生产关系”。数字语境下,人、机器和物体之间的生产关系变得更加灵活多变。人不再是简单的机器操作员,而是成为信息的管理者和交互的参与者;机器也不再是被动的执行者,而是具有主动感知和学习能力的智能实体;物体也不再是被动的存在,而是通过数字化技术的嵌入和互联,变得更加智能化和可控化。

“可能性场景”使得人、机、物之间的关系变得更加复杂和多元,呈现出不同层次和不同维度的交互模式和关系网络。数字化技术的推动,尤其是物联网、云计算、人工智能等技术的迅猛发展,加速了这种变化。这些技术提升了机器的认知、共情、行为和应变能力,逐渐弥合了人、机、物之间的理解偏差。能指与所指的关系结构变得更加明晰,大大提高了主体与客体之间互动的准确性。

这种变化在具体的社会生产中体现为数据的获取和处理变得更加容易和精准,实现了对消费者的精准定位和个性化服务,提升了需求方在商品数量、选择、速度以及触达商品的渠道、方式和效率方面的体验。大数据、算法、人工智能等时髦的技术术语,无不流露出设计范畴的技术对“信息秩序”的再造力量。设计造物作为一种累积社会资本的生产性实践,显然也受制于这些权利关系。[8]而“品牌形象设计,作为品牌向外界释放信号、与外界对话的‘语言,具备品牌识别、信息传达、价值体现、情感体验与审美体验等多种功能”[9],其作为消费者对品牌的总体感知,必将在这个过程中得到体现,相对于传统品牌学或设计学语境下的品牌形象设计内涵和语境将产生巨大变化。

二数字场景下品牌形象设计的生发机制

在人、机、物互动的可能性场景中,数字技术的发展不断推动着数字场景交互方式的多样化和智能化,实现了与人们更加自然地交互。正如前文所述,数字化技术的嵌入和互联改变了人、机、物之间的生产关系,赋予了数字场景多元的特性。而这种场景作用于人,创造了一种全新的感知结构,用来理解现实和被观测到的对象。

人与媒介之间的关系不再是静态、单向、线性的,而是变成动态、双向、多元的,呈现出不同层次和不同维度的交织。在这一进程中,人们对品牌认同的要素也不断发生变化,品牌形象设计不再仅仅是传达信息和吸引顾客的手段,而是演变成一种多元化、多维度、多感官和多触点的品牌价值展现方式。在数字化场景中,这种设计生动地展现了各品牌独特的形象存在。

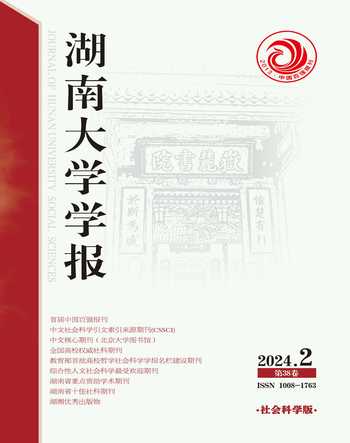

数字技术的发展使品牌形象设计得以在不同场景分离应用。品牌形象的基础设计要素,如文字、图像、颜色等,被以更细粒度的方式进行“离散化”处理。品牌形象的各个组成部分被细分、独立处理,设计要素以更加精细的方式呈现。这些细化后的设计要素以数字的形式被存储在计算机系统中,能够在计算机系统中被轻松管理和调用。这样的设计处理方式,使品牌形象能在不同场景中灵活展现。比如,同一品牌在不同的媒介平台或市场环境下可以将基础设计要素增删重组,以更好地适用传播需求。以分离为特征的设计方式虽然提高了设计的效率和准确性,但同时也增加了人、机、物互动系统在品牌形象设计中的复杂性。这迫使设计过程需要通过对数字技术手段的使用来实现数据元素的高效集成和处理,以保证系统的稳定性和可靠性。最终,这种人、机、物的交织呈现出新的特性,构建了品牌形象设计共构、交互与认知性的生发机制(图1)。

(一)共构性——分布式的知识生产与品牌共构

福柯提出,知识不仅是一种权力,还是一种控制、管理和治理手段。数字信息技术的出现打破了传统社会结构的限制,摒弃了中心化和固化的特征,赋予了消费者更大的主导权,使他们在数字时代更有意识地参与和管理与个人数据相关的事务,创造了一个使人们能够基于信息获取权力的新环境,这可以被视为一种消费者授权技术。个体可以更主动地管理和控制个人信息,决定哪些信息被收集和如何使用,以实现更个性化的服务。数字语境下生产方式的权力结构进行了更迭,数字媒介为非制度化的社会交往提供了巨大的弹性空间。正如马克思所指出的:“劳动过程的协作性质,现在成了由劳动资料本身的性质所决定的技术上的必要了。”[7]443数字技术作为新的劳动资料,在数字经济时代影响了劳动过程和社会交往的协作程度。知识的生产和传播不再是像以前那样由专业人士集中进行的、单向的过程,即专业生产内容(Professional Generated Content,PGC),而是变成了一种分布式的过程,多方参与其中,共同创造知识。在线评论、推荐和分享等数字化消费行为在数字经济时代变得比线下更广泛和典型,这带来了大量的用户生成内容(User Generated Content,UGC),成为更真实、个性化和社交化的非正式传播形式。消费者的参与方式不再是过去的被动信息接收,消费者逐渐演变为主动的信息创造者。这些既反映了消费者的需求和态度,又能使消费者更直接地参与到品牌形象的塑造和传播中。

消费者和品牌之间形成了一种共构关系,是双向的、动态的过程,由消费者和品牌共同参与和推动,互相影响和塑造,共同搭建了品牌形象和消费者行为的生态系统。数字信息技术赋予了消费者更多的权利和选择,品牌也需要更加关注消费者的需求和反馈,以提供更加符合消费者需求的产品和服务。因此,UGC的广泛应用进一步推动了品牌形象设计向多元化、创新化和开放化的方向发展,为设计情境的深度挖掘提供了机遇和挑战。

(二)交互性——以数据为范式的逻辑与实践

数据和信息在数字化场域中起着重要作用,塑造着社会结构和文化认知,是数字化场域下构建设计语境所必需的基础要素。“设计活动内在即体现了对时代现状、主导范式或霸權世界观的一种认同,同时也提供新的或更好的替代方案。”[10]45过去品牌形象设计往往聚焦于帮助企业提高形象或产品的附加值,其本质是为物质资料构建一种形式属性。然而,在以信息技术为主导的数字化场景中,数字媒介的涌现带来了信息高密度传播、信息快速更新和广泛覆盖,同时也带来了复杂和碎片化的信息环境。信息环境蕴含着信息传播和消费方式的新兴趋势,其特征包括可变性、非受控性、即时性和交互性,这些特征与网络化的生存模式相互交织,为品牌形象设计提出了新的要求:充分发挥大数据分析手段的优势,以准确预测消费者的购买需求和行为模式。通过这样的方式,品牌形象设计能更具针对性和实效性,进而影响消费者的购买决策,提高其对品牌的忠诚度和信任度。

品牌形象设计正朝着以数据、算法、模型等数字信息技术为基础的方向发展。这种设计新趋势能更好地适应品牌的产品、流程和服务,并在其生命周期中构建一个灵活适应的复杂系统,更全面地考虑过程性、服务性或物质资料的设计。在数字化环境中,利用先进的技术手段,通过数据分析、算法应用、模型构建等方式,品牌设计可以更灵活地满足不断变化的市场需求,从而在竞争激烈的市场中取得优势。尽管算法表面上是处理大数据本身,但每个数据都隐藏了人们在社会活动中留下的痕迹,这些数据实际上反映了人们在现实生活中的行为和互动,这些行为和互动构成了社会关系,这是大数据时代社会关系算法化的新形式。“正是在这个意义上,衡量算法真正有效性的实质就是对社会关系效能的真实把握程度。”[11]

另一方面,消费者的决策过程涉及多个复杂的心理环节,包括需求识别、信息搜索、评价和选择。数字媒介的互动性为消费者提供了更多信息和渠道。消费者可以利用数据范式提供的路径和工具,快速分析、理解和比较各个品牌形象设计方案。通过数据分析和可视化技术,消费者能够深入了解品牌形象的内涵和特点,形成对品牌的认知和情感联系。这种认知和情感联系直接影响消费者对品牌的态度和行为,从而对品牌的竞争力和市场地位产生重要影响。

(三)认知性——符号消费中的感知与重构

当代消费文化的发展使消费者更加注重商品的文化和情感内涵,品牌作为一种消费文化的表征方式被“编码”成一种重要的文化、情感符号集成的“景观”,“景观的语言由统治性生产的符号组成,而这些符号同时也是这个生产的最终目标”[12]4。而“品牌的竞争也日趋体现在文化对消费者的影响之上”[13],品牌形象通过“景观”的呈现将品牌的文化内涵和情感价值传递给消费者,从而增强品牌的吸引力和认同度。“景观”化使得品牌形象设计不再仅仅是产品标识的简单传达,而是逐渐成了当地象征和文化内涵的载体,进而在人们对产品和服务的感知和评价中扮演更重要的角色。

数字媒介的互动性、开放性、低门槛性,某种程度上实现了信息的实时传播,数字媒介可以在任何时间、任何地点,对任何人进行任何内容信息的交流、传递及复制。在消费者具备数据权力的新环境下,权力的转移导致了人们对信息的获取、交流和分享从以前的相对不对称变为相对对称状态,即个体可以更加平等地获知信息。这意味着,即便人们不是实际参与者,他们仍然能够通过数字媒介被动地获得信息和参与社会互动。例如,即使消费者没有购入品牌产品,他仍然可以通过浏览其他人发布在社交媒体上的评价信息来间接获知品牌形象。

数字媒介的这些特性进一步增强了品牌“景观化”。日常衣食住行被大众媒介技术加工为形形色色的图片和影像;人们所接触的世界不再是实实在在的世界,而是经过传播技术手段加工过的世界[14]。在传统结构社会中,消费者的身份认同和消费行为受其所处的社会群体或共同体的影响,这些共同体为消费者提供了一种安全感和稳定感,对他们的行为和认知有一定的制约作用。数字媒介涌现后,其多元化、开放性的特征重塑了消费者的共同体认知结构,信息传播方式的变革、社交关系的重塑及虚拟世界的扩展等因素都使得消费者对共同体的认识变得相对化,不再局限于传统的约束。

在面对品牌消费场景时,消费者更加注重与品牌相符合的个体认同和身份识别等符号价值。通过符号消费,消费者能够展示自己的身份、价值观、文化背景和生活方式,成为数字媒介时代消费者表达自我和寻求认同的重要方式。

在丹尼尔·戴扬看来,社会化媒体打破了传统媒体对可见性生产的垄断地位,人们在“过度分享”中不断地界定并获得自己的可见性。[15]一方面,数字场景的多元性使得不同的符号和意义可以在同一平台上并存,为符号消费提供了充分的空间和场景;而品牌形象设计则为符号消费提供了可供选择的符号资源。另一方面,人、机、物的分离则进一步加深了品牌设计和符号消费之间的关联性。这种分离打破了传统意义上物质和形式的边界,品牌设计的信息内涵变得更加复杂、多元和模糊。同时,消费者在购买决策过程中也更加重视品牌的符号意义和社会认可度。消费者通过对品牌形象设计的感知和理解,对品牌进行了符号的解码和重新构建,并通过符号消费的方式来实现其对品牌的认同和满足个性化需求的目的。

三品牌形象设计新的表现

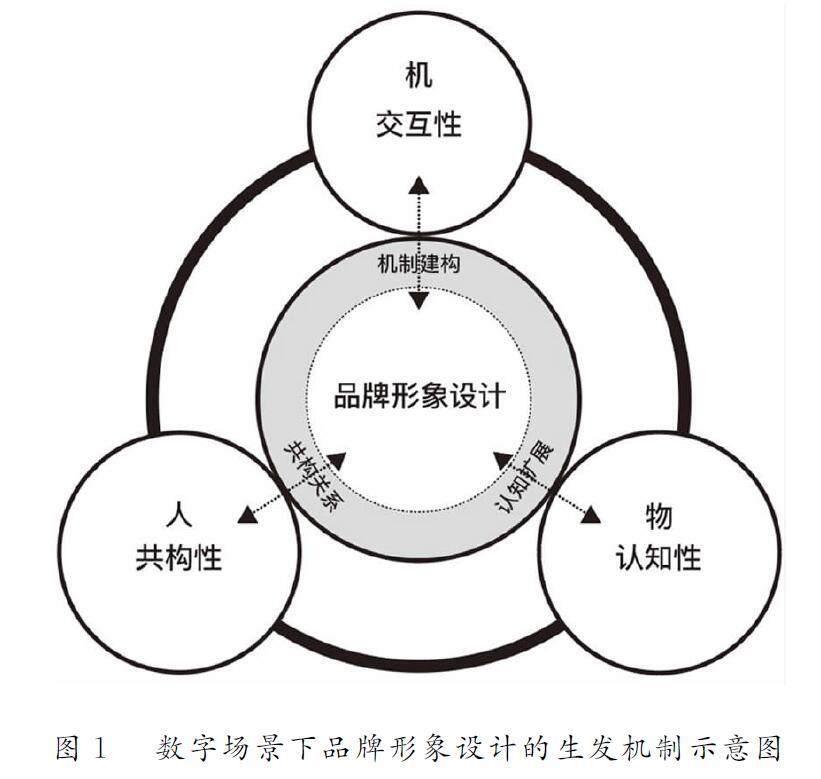

具体而言,人、机、物的交织呈现出的这种新的特性,建构了品牌形象设计实践及其共构、交互与认知性的生发机制,这也可以被看作一种技术本体的转化过程(图2)。品牌形象不再是传统意义上的单向传递和构建,而是涉及多方互动和协同。这种机制改变了品牌形象设计的认知、范式和角色,品牌形象设计逐渐走向以数据为逻辑基底,以交互为手段,以表演为呈现的“舞台”范式。

(一)作为新补贴机制的舞台

随着数字化场景下信息增长的快速化、多样化及信息的可定制性,人们需要投入大量认知资源和精力来处理和筛选信息以面对极为复杂和烦琐的信息环境。诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙认为:在一个信息丰富的世界,信息的丰富意味着另一种东西的缺乏——信息消费的不足。信息消费的对象是信息接收者的“注意力”。信息的丰富导致注意力的贫乏,因此需要在过量的可供消费的信息资源中有效分配注意力。[16]40-41如数字推荐算法和广告营销等,这些算法和设计手段都旨在引导用户的注意力和行为,以达到获取流量和收益等目的。由此信息本身不再作为传播结果被特别关注,而是作为传播过程,即信息以何种方式获得了人们注意力的关注。其所反映出的实际上是一种以注意力为生产方式的经济结构,即将其作为一种非物质性资源,转化为其他形式的价值的这个过程。因此,注意力成为一种稀缺的资源。在此社会语境下,注意力的争夺方式成为中心节点。

欧文·戈夫曼的“拟剧理论”(Dramaturgical Theory)把社会比作舞台,人在不同的社会舞台上扮演着不同的角色。[17]“舞台”,既能为演员提供表演空间,又能聚焦观众的注意力,以达到理想的观演效果。在本文中,“舞台”作为一种形象化的比喻,以阐述品牌形象设计共构、交互与认知性的生发机制。在这个比喻中,“舞台”自然地被赋予了双重基本身份:“表演者与观看者”,拥有着“符号—解释项—对象”[18]208的三元结构。同时“这种实践并非指向固定,而是在组合和关联中产生流动性和鲜活的潜力,无限朝感知者敞开”[19]。于是,“交互性”便被显露。在这种“交互性”社会生产关系中,以“表演者”为代表的生产者,和以“观看者”为代表的消费者,各自扮演着供给和需求的角色在“交互性”下形成了双向的供需平衡。

在注意力经济中,表演者通过吸引大量观众的注意力资源,成为赢家。他们可以将这些资源转移给第三方——如广告主和品牌方——从中获利。而消费者和支持者,通常因为自身兴趣、心理因素或社会影响,对表演者产生了浓厚的兴趣和追捧。他们愿意投入时间、金钱和精力来获取、关注和传播与表演者相关的信息和内容,成为信息的接收者和传播者。换言之,表演者需要进行“表演”建立自己的观看者基础,以此获得注意力资源,而观看者要求“表演”满足自身的视觉、情感等需求,正如贝尔所言:“现代性的主要特征——按照新奇、轰动、同步、冲击来组织社会和审美反应。”[20]155于是,这种双向的供需平衡便被建立了。在这样的关系里,表演者通过自身的独特性和影响力吸引着观看者的注意力,从而在市场中获得更高的价值和地位;而观看者则借助自身的热情和支持,为表演者提供更多的资源和影响力,共同构建了这个复杂的社会舞台。

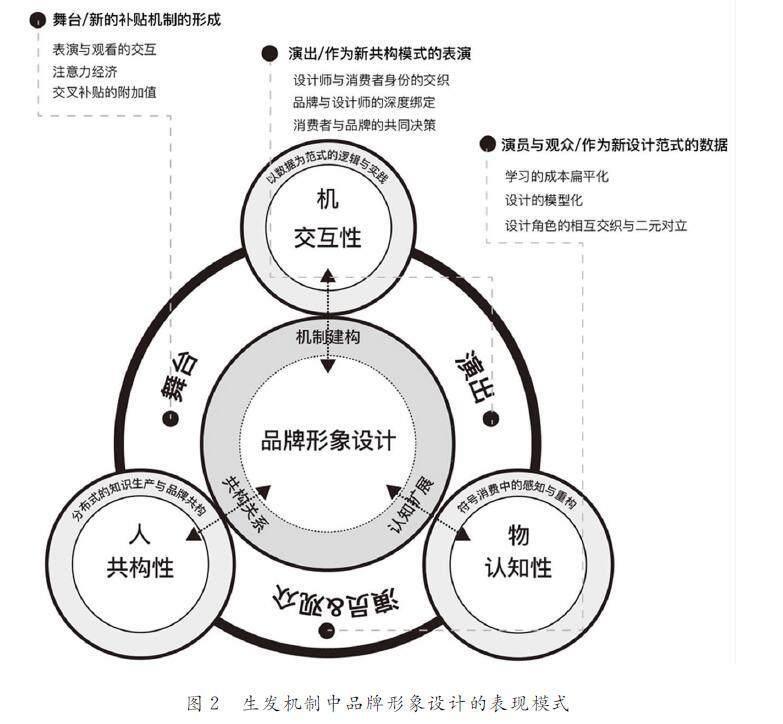

在品牌形象设计中,设计的传播特性与注意力范式之间存在密切关联。通过培养潜在消费者群体,以追求最大的商业利益,这种经济模式的发展逐渐改变了设计师对自身身份的认识和定位。作为创作者和传播者的“表演者”站在了“舞台”上,试图通过吸引注意力的“表演”将受众转化为一种真正的资产。例如,设计师通过免费的自我发布来吸引客户,他们利用更具辨识性的视觉语言和类似表演化的营销策略来提高认知度。许多优秀的设计师开始摆脱甲方的控制,通过自我发布来增加关注并获得收益。图3展示了新的交叉补贴模式,该模式实现了数字化网络场景与現实消费的捆绑。对设计师而言,他们作为“表演者与观看者”的关系不仅是市场需求和商品供应的简单交互,更是基于身份认同和社会心理学的复杂互动。

交叉补贴机制在设计师和其他市场参与者之间建立了一种交叉补贴关系,使设计师从幕后走向了台前。与传统的设计收入补贴方式相比,这种补贴机制可以看作一种“附加值”模式,设计甚至成为其中的辅助部分。在传统模式中,设计的发布、推广和销售往往依赖于单一渠道,其成本被计算在产品的总成本之内,进而推高产品的售价。虽然这种模式在某种程度上是设计价值的体现,但由于设计的质量和创新程度无法被客观量化评估,设计师的工作往往难以得到认可。交叉补贴机制的出现为该模式提供了更精准的反馈和指导,使品牌形象设计从简单的品牌识别标志设计向更复杂、系统化的品牌体验和品牌故事设计发展。这意味着品牌形象设计需要更好地结合数字化媒介的交互性,以提高品牌形象的传播效力和用户参与度。同时,数字化媒介的广泛应用降低了品牌形象设计的成本,形成了更广泛的长尾市场,极低成本、利基市场、信息竞争的“长尾”经济,不仅可以改变“蛋糕”的分配方式,更重要的是开发了原先被忽略的“长尾”市场的巨大潜力,为交叉补贴机制提供了更广泛的“舞台”。[21]品牌形象设计的需求变得更为多样化和个性化,原先的高成本优化设计转变为更大规模的低成本设计方案。这使得品牌形象设计更加注重数字化媒介的视觉表现力和营销的“表演”效果。

(二)作为新共构模式的表演

在以注意力为生产方式的“舞台”上,符号的广泛存在和复制建构了一个相互关联的新消费群体。这种以图像为中介的人与人之间的社会关系构成了全新的生产逻辑,即通过媒介在生产中建立起一种主体性、有意识的表演和作秀形式,进而形成视觉依存关系。在这个过程中,设计师作为图像的生产者,为消费者创造了新的文化身份。同时,消费者通过数字补贴机制确认了设计师的“身份”或地位。而数字场景的多元性特征使得设计师和消费者的身份不再固定,而是可以相互转换。这种双重身份的交织使他们在数字化生态中扮演了独特的角色。

Yeezy的设计总监坎耶·维斯特(Kanye West),作为一个杰出的音乐人、时尚设计师和企业家,他通过对社交媒体的运用推广,利用自己在音乐、时尚、媒体等领域的影响力和话语权,将自己的音乐、时装设计、社交媒体和公开演讲等多个方面有机地结合起来,增强个人的影响力和认知度,使个人形象和声誉成了品牌的一部分。

戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》中认为每个人在社交互动中都会表现出一种特定的形象,即“面具”。[22]3-4这种面具是为了满足社会期望和规范而刻意表现出来的,以坎耶·维斯特为代表的设计师可以被视为“表演者”,他们通过自己精心的设计和表演来营造出一种与众不同的、具有较高辨识度的形象和氛围,进而引发观众的情感共鸣,增加观众对品牌的认同感和好感度,在以注意力为生产方式的“舞台”上展示出来。而在此不得不进行辨析的是这种设计层面的“演出”与传统意义上的特定品牌的诉求者,即通过形象代言人的魅力来影响消费者的购买行为[23]的品牌代言人角色产生了一定的重叠与差异,两者的共同点是都旨在为品牌形象在视觉方面获取更多曝光度和影响力。而它们的差异主要体现在品牌与设计师以及品牌与代言人两方的合作方式。品牌形象设计师在设计过程中扮演着主导和决策者的角色,由内而外地对品牌形象的表达和展现产生着深刻的影响,设计的“演出”本质上是为了进一步放大品牌的知名度,其“演出”从属于品牌形象以辅助品牌扩展。但品牌与代言人更多是两者符号的同时放大,品牌借助代言人提升自身知名度,代言人也借此提升自身的影响力,实现代言人与品牌两者同时呈现并同时扩展。

这种身份的多元化对品牌形象设计产生了深远的影响。设计师不仅仅创造品牌的视觉形象,而且也在传达品牌的价值观和故事。这种多元化的身份使得设计师既可以深入了解数字化产品和服务的使用体验,更好地了解用户需求和心理,为设计提供更加贴近实际的视角,同时也可以通过自我营销来推广品牌形象,使品牌与设计师之间产生一种深度的共构。这种“共构”以品牌为核心,将品牌形象中的故事、设计、文化等元素与知名设计师自身的理念、风格、受众等要素绑定,并一同包装成视觉、听觉、情感等多维度的“表演”,以达到提高品牌价值和销售额的目的,从而增强品牌的深度和内涵。“共构”赋予了品牌形象设计更加深入的社会和文化参与的方式。品牌形象设计不再是一个孤立的视觉元素,而是与品牌的核心价值和意识形态一致。

(三)作为新设计范式的数据

人类经历了工业革命下的产业经济、信息革命中的体验经济、互联网化的知识经济及正在发展的价值转换下的转型经济,而设计活动是随着经济活动展开的,经济活动范式的变革一定会引发相应的设计方式的变革。[24]数字化技术为品牌形象设计带来了更加高效和精确的手段,使其成为一种全新的技术实践。这一过程从Adobe的产品发展中直观地显露出来。从最开始的将运算转为基于计算机视觉和图形学设计动作,到后来通过大数据及机器学习来增强设计能力,再到基于深度神经网络和对抗式生成网络来直接生成设计,品牌设计从生产到流通的空间及时间成本都大大压缩,其媒介成本越来越趋于零。在数字环境下,由于信息获取的普遍性,更多人能够以更低的门槛接触到这一行业,这种现象可以被视为技能民主化的表现。这种民主化可以被视为舞台的拓展,因为它为更多的人提供了参与和竞争的机会。这种趋势也可以被视为一种“扁平化”,因为它降低了参与门槛,让更多人有机会展现自己的才华。

经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨也在其著作《不平等的代價》中指出,新的补贴机制在某些情况下可能会加剧不平等现象,即一些企业或个人可能会通过不道德或不合法的手段来获取更多的补贴,这将导致市场上的竞争不再是公平的,而是更加扭曲和失衡的。[25]Ⅺ布迪厄认为,社会的不平等结构,实际上是以由不同类型的社会资本的不均匀分配所致的客观社会结构为基础的。[26]而这些不平等源于品牌形象设计过程中所涉及的数据往往具有一定的专业性和私密性,因为品牌形象设计所涉及的数据往往来自各种不同的渠道,而这些数据的获取和整合需要具备一定的技术和资源,这也就意味着只有少数大型企业和机构能够具备这种能力。这样一来,这些企业和机构就可以掌握大量的品牌形象设计数据,客观上实现了数据垄断。“使用平台的用户越多,平台对其他人而言就越有价值……这会产生一个循环,让更多的用户拥有更多的用户,从而导致平台具有垄断的自然倾向。”[27]52因此,“为了控制各类数字平台的‘信息流量和‘网络效应,资本家利用庞大数据的‘正回路效应,驱动数字平台进行价值创造”[28],那么越是拥有大量数据的品牌公司就越容易掌握到更大的市场份额。

美国有学者在对搜索成本、产品设计对市场结构的影响总结中得出“搜索成本降低所带来的成本减少”的市场模型,即知名度高的企业往往通过对算法模型、对数据、对分析设计流行产品款式进行专业化生产而廉价销售,获得利润。[29]如SmashBrand,作为一家专注于数据驱动的品牌设计公司,其设计方法基于科学、实验和分析,将战略和设计专业知识与在整个过程中的多个关键点上的消费者测试结合。这种数据驱动的设计方法可以更好地满足客户的需求和目标,同时不断收集和分析数据以进行改进。例如,阿里巴巴采用的鹿班AI算法将视觉设计任务抽象化为“风格-手法-模板-元素”的算法设计模型。此模型采用数据逻辑作为指导原则,并将多年的视觉设计经验转化为机器可学习的数据,从而使他们在市场上占据更大的优势来应对复杂的市场情境,精准控制生产、流通和接收每一个层面的要求。这种数据化品牌形象设计方法有助于品牌在长尾市场中获取更多的市场份额。同时,其数字驱动的特性使品牌能够在多个数字场景中,如个性化、用户体验、数据驱动、社交化和跨平台等场景中吸引到更多“观众”参与其中,满足不同需求和场景下的设计范围。

对于那些缺乏大量数据资源的公司和个人,他们需要投入更多的时间和精力来收集和处理数据。例如,小型品牌设计公司、独立设计师及个人品牌设计师在处理日益复杂的设计问题时,往往难以创造出满足多方相关者需求和适应复杂情境的适应性品牌形象设计,这导致他们在设计和迭代过程中的成本增加。为了应对这一挑战,他们不得不转向寻找市场空白和利基市场,专注于小众市场的细分领域。通过提供针对特定领域需求的差异化数据范式设计方案,他们采用“表演”化的策略来争夺“注意力”。

消费文化的兴起使得消费者越来越注重产品的个性化和身份认同,促使设计师更加注重表演化的设计风格,从而在新的交叉补贴机制中获取收益。这使得小型设计公司和独立设计师在设计过程中越来越重视如何获得关注度。他们发现,越是能够迎合数字媒介进行“表演”的设计,越能在长尾市场中获得认可和收益,因为这直接影响到他们在交叉补贴模式中所能获得的收入及生存能力。同时,作为“观众”的消费者的数量直接决定了数据垄断的价值和影响力,这种价值与其规模和质量成正比。这就意味着设计师与消费者之间的关系将进一步演变为一种相互交织、二元对立的关系。

综上所述,数字技术为品牌形象的塑造和传播提供了更为丰富和多样的工具。作为新兴的生产力,它为生产方式的机制带来了深刻变革。这一变革赋予了品牌形象设计更多的符号化和感官体验特性,使其转化为一种全新的互动表演过程。通过这种表演,品牌形象与市场、消费者之间的联系得到强化。这种互动表演的过程不仅仅是一种单向的信息传递,更是品牌形象与市场、消费者之间共构的过程。因此,在新的时代背景下,品牌形象设计需从传统的设计理念中解放出来,迎接变革和不确定性,寻求新的思路和方法,以增强设计在连接点、触发点与消费点等方面的灵活性,适应新的场景与发展态势。

[参考文献]

[1]Wacquant L J D. Towards a reflexive sociology: a workshop with Pierre Bourdieu[J].Sociological Theory, 1989(1):26-63.

[2]尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡泳,范海燕,译.海口:海南出版社,1997.

[3]Van Veldhoven Z, Etikala V, Goossens A, et al. A scoping review of the digital transformation literature using scientometric analysis[J].Business Information Systems,2021(1): 281-292.

[4]解晓晴,张镒,刘祎.数字化转型研究的脉络、结构与前沿[J].管理现代化,2023(2):176-185.

[5]西尔,克拉克.场景:空间品质如何塑造社会生活[M].祁述裕,吴军,译.北京:社会科学文献出版社,2002.

[6]Wenger A. The world after capital[EB/OL].(2021-12-01)[2023-09-10].https://worldaftercapital.gitbook.io/worldaftercapital/.

[7]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[8]廖宏勇.經验的反身性——论信息社会语境设计美学批评的主体意识[J].湖南大学学报(社会科学版),2022(4):129-135.

[9]方敏,吴秀珍.视觉驱动下的品牌形象设计:动力及形式[J].创意与设计,2021(5):13-19.

[10]马谨, 娄永琪. 新兴实践:设计的专业、价值与途径[M].北京:中国建筑工业出版社, 2014.

[11]李振,马金琳.算法的社会属性及其本质的社会确认[J].思想理论教育,2022(8):30-35.

[12]德波.景观社会[M].张新木,译.南京:南京大学出版社,2017.

[13]方敏,杨朝辉.文化经济下的中华老字号品牌传播[J].文艺研究,2010(12):169-170.

[14]王梅芳,刘华鱼.景观社会:一种视觉传播化的统治[J].当代传播,2017(3):30-32+61.

[15]刘涛.社会化媒体与空间的社会化生产:福柯“空间规训思想”的当代阐释[J].国际新闻界,2014(5):48-63.

[16]Greenberger M. Computers, communications, and the public interest[M].Baltimore:Johns Hopkins Press, 1971.

[17]濮波.欧文·戈夫曼的拟剧或表演社会化理论透视[J].剧作家,2016(2):156-159.

[18]Peirce C S,Hartshorne C, Weiss D.Collected papers of Charles Sanders Peirce[M].Cambridge:Harvard University Press, 1931.

[19]冯伟.从符号学到现象学:欧美剧场表演研究基本方法的确立[J].文艺理论研究,2022(3):128-138.

[20]贝尔.资本主义文化矛盾[M].赵一凡,蒲隆,任晓晋,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989.

[21]朱文涛.“长尾”的设计——网络经济形态下未来平面设计运作趋势的分析[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2012(4):129-134.

[22]戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].冯钢,译.北京:北京大学出版社,2008.

[23]孟盈,董天策.观察品牌传播中的形象代言人[J].传媒观察,2005(2):27-29.

[24]蔡军,李洪海,饶永刚.设计范式转变下的设计研究驱动价值创新[J].装饰,2020(5):10-15.

[25]斯蒂格利茨.不平等的代价[M].张子源,译.北京:机械工业出版社,2020.

[26]刘欣.阶级惯习与品味:布迪厄的阶级理论[J].社会学研究,2003(6):33-42.

[27]斯尔尼塞克.平台资本主义[M].程水英,译.广州:广东人民出版社,2018.

[28]吴媚霞,王岩.数字资本化与资本数字化的学理考察及其启示[J].思想教育研究,2022(9):75-81.

[29]Bar-Isaac H, Caruana G, Cuat V. Search, design, and market structure[J].American Economic Review, 2012(2):1140-1160.