顾欣桐 此心安处即梦乡

余玮

入夜,北京王府中环西侧的大片草坪上,孩子们的欢笑嬉戏烘托着即将到来的一场戏剧狂欢。孩子们不知道,他们已经在不知不觉中进入了一场戏剧,成为戏剧的组成部分……

这就是户外沉浸式儿童剧《兔儿爷》的亮相。导演结合多媒体动画和现场情境等手段,进行了充满想象力的演绎,让孩子们了解“兔儿爷”的传说。更重要的是,孩子们经过戏前与演员们的互动,自然而然地走进戏剧中,不仅是参与,而是成为“主角”。

这场戏剧的导演就是新生代学者型导演顾欣桐。在《又见敦煌》《再回延安》《永乐长思》等戏剧作品中,她一次次带来了新的创作理念和风格,为中国戏剧注入新鲜感,彰显出新时代文艺生力军在谱写文艺新篇章方面爆发的蓬勃力量。

探索“博物馆戏剧”

“兔儿爷”是北京的地方传统手工艺品,属于中秋佳节应令的儿童玩具。明代起,每逢中秋节,北京城里的百姓都会供奉兔儿爷。后来,兔儿爷转变成儿童的中秋节玩具。有人仿照戏曲人物,把兔儿爷雕造成金盔金甲的武士,有的骑着狮、象、麒麟,有的背插纸旗或纸伞,或坐或立,讨人喜欢。

在北京生活了十多年的顾欣桐发现,以前老北京的孩子非常熟悉的兔儿爷时下远离了,现在的孩子更多地爱玩奥特曼等玩具,于是她想到选择兔儿爷这个题材进行艺术创作。“我们用戏剧来作为故事讲述的一种手段,这本身就是一种比较现代的方式。其中,跟小朋友们的互动,我们用了‘大家来找茬这种更贴近孩子们的游戏,包括用大幕投放兔儿爷的多媒体动画,它也是小朋友能接受的比较现代的方式。所以《兔儿爷》的‘核是传统的,但是我们的呈现方式是现代的。”

梦想抵达的地方,就是自己的精神家园。浙江湖州走出的顾欣桐从小就是学校里的文艺积极分子,高中时期的理想是成为一个导演,“但那个时候还很懵懂,以为导演就是拍电影的”。直到以全国总分第一的成绩考上中央戏剧学院导演系后,“才知道舞台剧、话剧这回事,也开始被它的魅力吸引,并且慢慢认定这是我需要从事一生奉献一生的东西。”

顾欣桐在中央戏剧学院导演系从本科一路读到硕士、博士。近些年执导过《胡同12号》《冰冻时空机》《远去的家园》《琐事》《侯德榜》《永乐长思》《摆渡人》《海棠依旧》《又见敦煌》《再回相府》《今夕共西溪》《再回延安》等作品。接受采访时,她说:“这一两年对戏剧有了更加清晰的看法,也逐渐形成自己的认知,尤其进入故宫博物院工作以来,试着以‘博物馆戏剧为课题进行理论与实践的探索,我更希望自己的作品在内容上是关乎传统文化的,在空间上是向剧场以外拓展的。”

比如顾欣桐导演的《永乐长思》,是在一个特殊空间里演出的,她希望用这种打破传统观演关系的方式,让观众沉浸其中,从而获得真正的知识与精神传达。“较之传统剧场,这样的方式是无限接近观众的。”她说,希望自己的作品是扎根生活的,是有绝对思想表达的,是主题立意与审美表达兼而有之的。

在国家图书馆的国家典籍博物馆,步入沉浸式戏剧“永乐长思”的演出空间,就开始了一段探索《永乐大典》前世今生的精彩旅程。该剧依据《永乐大典》的历史,引入丰富的科幻设定,使用数字技术,带领观众穿梭于不同历史时空。6条观剧线路、4个可由观众选择的故事结局,用富有趣味的剧情带着观众走近和了解充满魅力的传统文化。顾欣桐用两个多小时的时长,展现了一个文保家族与国宝文物之间命运交织、守护传承文脉的感人故事。剧本采用多线式和回溯式剧情设计,带领观众拨开重重迷雾,一步步走进《永乐大典》这部合古今而集大成的鸿篇巨制。演出运用多种“沉浸式”手段,把虛拟现实、全息投影等多媒体技术与模拟真实的环境设计相结合,通过可变布景让观众置身于不同主题空间,创造丰富的感官体验。演出打破了观众与演员之间的传统边界,让观众从观看剧情到参与剧情,完成从“感官沉浸”到“心灵沉浸”的升华。顾欣桐说:“与博物馆的融合是这几年在做的尝试。这里的博物馆是‘大博物馆概念,不仅仅是空间上的,也是内容上的。”

幸运的大门被打开背后

顾欣桐是故宫博物院的一员。回想起入职故宫博物院的经历,顾欣桐感慨颇多,从博士毕业起开始求职的彷徨、无奈、痛苦,到最后入职尘埃落定的开心快乐和轻松,她坦言自己在这个过程中不断成长。

“入职既是坎坷,也是幸运的。博士毕业之后,一开始有想过先把户口落下来再说,也有几家能给我北京户口的单位给我抛过橄榄枝,我也试着在其中一家单位实习过。但这个过程比较痛苦,我想得很多。”顾欣桐坦陈,自己不喜欢办公室处理文件的工作,还是喜欢排练室、喜欢舞台。

于是,顾欣桐最终决定放弃那些橄榄枝。“在我想清楚并确认我的理想之后,幸运的大门突然间一扇一扇全都向我打开了。”顾欣桐说,自己最终找到了心仪的工作,进入了故宫博物院。”说到这里,顾欣桐有些兴奋,她感谢自己的坚持,正因为坚持,终于走上了适合自己的路。

回顾自己成长的道路,顾欣桐说,自己一路走来总能得到很多人的帮助,算是非常幸运的。“比如我现在的导师郑欣淼先生,他并不是研究戏剧的,他的主要研究方向是故宫学。但像他这样把学问做到顶尖的人,看待问题的眼光是带着许多包容和理解的,是兼收并蓄的。所以他能一直鼓励我、激励我去做感兴趣的事,并且非常尊重理解我的个性。他看待世界、认识世界的眼光是我需要学习一辈子的。”

600余岁的故宫是中华五千年文明的重要承载者,是中华优秀传统文化的汇聚地。故宫博物院建院90多年来,一代代故宫人以高度的责任感和使命感,心怀敬畏,精心守护,做了大量文物保护、传承、利用工作。能入职故宫博物院,参与其中,顾欣桐感到非常自豪,“一方面能自这里感知中国历朝历代物质与精神文化的精髓,有助于自己全面深入了解中华文明的深厚底蕴和万千气象,另一方面有机会以自己的所学服务故宫的保护、研究,并就弘扬中华文化作出自己的努力。”

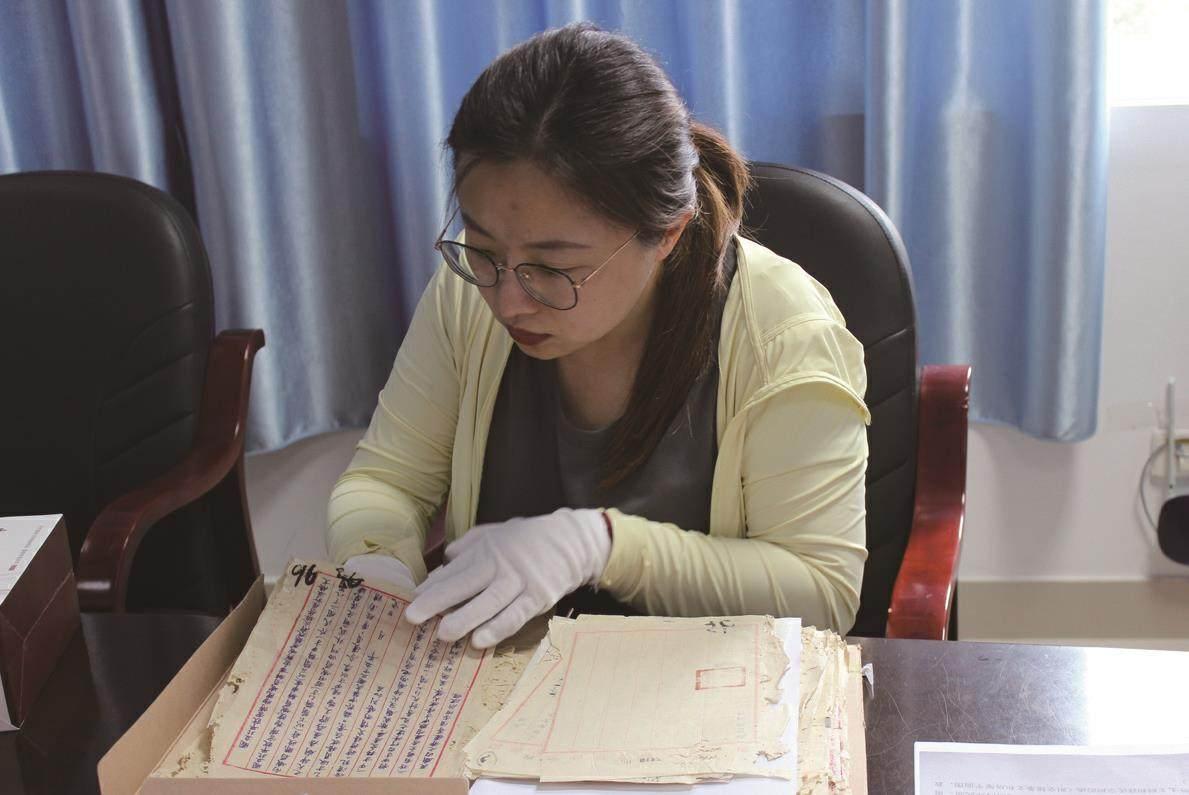

谈到目前工作中的挑战,顾欣桐认为最大的挑战是自己需要学习的东西太多。刚入职故宫博物院时,她被分到了考古部。可是,学戏剧出身的她对考古一无所知的,唯一的共同点也许是戏剧与考古都属于实践性很强、并非书斋化的专业。“我虽一无所知,但充满好奇,我带着这种好奇期待着能够体验与过往不同的生活、观察不同的人物、体会全新的生命。”

接受采访时,顾欣桐正体验着人生中第一次考古,已经进行了大半个月。“一开始是兴奋的,我对未知充满了想象。紧接着到来的却是枯燥、无聊——我们队长对着一抔土能看一整天,我完全不知道他在看什么!我看他拿着一个小铲子轻轻刮土,一遍又一遍不厌其烦,我恨不得一铲子下去把这些泥土全挖空了。随后,我开始试着去适应这种枯燥,希望能在其中发现快乐。考古的地点在一个村里,吃住行都不方便,我鼓励自己与寂寞做伴,说不定哪一天要排一部讲述考古人的戏剧呢,如有可能,我将具有别人没有的真实情感体验。”

心之安处正是梦之所归

生活中的顾欣桐,喜欢看书、做饭及聊天。

“天下兴亡,我的责任。”这是顾欣桐微信的个性签名,这正能量的寥寥8字也展现出她的独特个性,表达出她的志向与人生追求。

顾欣桐说,这句话出自中国台湾著名教育家高震东的演讲稿。“2006年我考上中央戏剧学院,开学第一天,姜若瑜老师在班里将这篇演讲稿念给我们听,从此‘天下兴亡,我的责任就成了我的座右铭,并奉行至今。从‘匹夫有责到‘我的责任,是一种心态和身份的转变,将世间之事都作为我之事,世间之责任都为我之责任。这句话深深触动了我,我希望能成为这样的人。”从中,笔者读到了青年人的的责任意识与担当情怀。

地处贵州大山天然屏障之中的三宝乡的阿妹戚托是彝族传统文化的重要组成部分,承载了彝族的民族记忆、民俗记忆,具有很高的美学价值和学术价值。它与彝族人民生活紧密相连,涉及彝族的生产、习俗和历史,更重要的是阿妹戚托代表了彝族人民乐观、勇于迈向新生活、面对困难勇敢向前的精神记忆。

具有民族特色的音乐剧《此心安处》扎根生活,以阿妹戚托传承人英花的成长为线索,贯穿了一个家庭、两代人、整个三宝乡,时间跨度20年,以史诗的方式讲述了阿妹戚托的传承以及三宝乡的生活巨变。

作为本剧导演的顾欣桐说:“我们希望通过这个作品,去积极探讨‘非遗传承的现状和难题,去关注三宝乡的乡村变化历程,去关照贵州大地的民族艺术美学。‘非遗传承极重要的一个因素在于传承人。如何在现实生活中汲取营养,丰富‘非遗艺术传播和表达,平衡艺术与现实,是每一位‘非遗传承人所面临的问题。‘一方水土养一方人,在‘非遗文化背后是百姓的生活。而艺术离不开生活,只有紧密结合生活现实,扎根生活,才能为传承找到道路和方向。”

《此心安处》是具有浓厚民族色彩的正剧,是现实主义风格基础上具有“表现”因素和浓郁诗意的音乐剧。顾欣桐说,创作的美学原则是遵循“再现”与“表现”的有机融合,以现实主义创作方法为基础,糅合西方现代戏剧的“表现”方法和中国戏曲的“写意”因素,用质朴、简约的手法创造具有浓郁诗化意象的演出形式。“在尊重三宝乡现实的时代、地域的基础上,捕捉具有鲜明时空特征的材料、物件、色彩等进行放大和强化,用于创造布景、服装和化妆造型等。造型形象有较强的装饰性,在质朴的基础上追求精致,在大氣的基础上追求精美。另外,我们试图进行民族神性的思考,通过主人公的梦境、幻境、心理时空,有机、有尺度地对彝族神明进行描述,在这方面,一定程度上利用舞蹈、面具等元素进行写意处理。”顾欣桐说,彝族民族特点是创作中的重要土壤,除了还原彝族生活的特点之余,在音乐、空间、整体造型方面提取并强化民族美学元素,寻找具有民族诗意的舞台表达。

作为民族音乐剧,该剧音乐力求展现民族特性和旋律特性,通过音乐参与叙事进行主题表达。通过对主人公英花的情感挖掘,创造具有音乐性的心理时空表达,令观众共情。顾欣桐说,全剧音乐基本分为两个方面,一方面还原彝族生活特点,一方面强化塑造人物形象和情感,无论哪个方面均需要完成对主题的表现。在此基础上要突出阿妹戚托固有的音乐特点、节奏特点,凸显“东方踢踏舞”的独特魅力,通过具有辨识度的旋律强调和不同演唱形式的组合,为观众带来新的、有记忆点的彝族曲目和歌舞场面。作品中,顾欣桐注重塑造三宝乡彝族生活中的典型形象,挖掘人物的情感和生活习惯,塑造老百姓能懂的真实情感。

《此心安处》以彝族‘非遗舞蹈阿妹戚托的新一代传承人英花在传承过程中关于“守旧”和“创新”的思考为切入点,引出文化传承、乡村振兴等时代命题,围绕两代人在建设新的美好家园过程中产生的矛盾冲突和情感纠葛展开,以小人物、小事件、小环境管窥新生活、大背景,并重新审视处于这一历史进程中的生命个体,用民族音乐剧的形式演绎了三宝彝族乡少数民族同胞在新时代、新征程中将美好生活梦想照进现实的故事,艺术化地诠释了乡村振兴进程中的贵州实践样本,演出非常成功,让顾欣桐十分欣慰。

“‘非遗是地方记忆,是民族之根,我们需要知道我们从哪里来,才能知道该往哪里去,希望通过《此心安处》这部音乐剧来探讨‘非遗的保护问题。”顾欣桐表示,自己努力通过该剧为观众还原一段值得铭记的文化记忆,弘扬贵州彝族文化特有的时代价值。她希望通过《此心安处》的演出,有更多像主人公英花这样的人物出现,力所能及地保护与传承一方土地之文明。

这么多年来,顾欣桐带着梦的翅膀翱翔,不断追逐自己最初的梦想。她每天奔跑在追梦的路上,活出精彩的自己。

责任编辑 陈晰