徐晓颖 为低碳能源贡献“青”力量

陈晰

我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和的目标,为全球应对气候变化作出积极贡献。“碳达峰、碳中和”离不开清洁能源技术的创新与应用。国家能源集团北京低碳清洁能源研究院(以下简称“低碳院”)煤基化学品技术研究中心高级工程师徐晓颖博士,就是一位努力为低碳清洁能源贡献力量的青年科学家。

她将目标瞄准国家需求,研发出可平替进口催化剂的高效甲醇合成催化剂,经中国石油和化学工业联合会鉴定为国际先进水平;围绕“双碳”目标,她在绿色低碳可持续甲醇领域主持开发适配纯二氧化碳加氢制甲醇的催化剂及成套技术,助力能源领域低碳转型。

在科技创新中显担当,让青春在实现“双碳”目标的实践中绽放绚丽之花,徐晓颖先后获评国家能源集团“青年科技创新先锋”、国家能源集团优秀共产党员、北京市科委“卓越工程师”、中国能源研究会能源创新奖“优秀青年科技工作者”等称号。

“从0到1”的突破

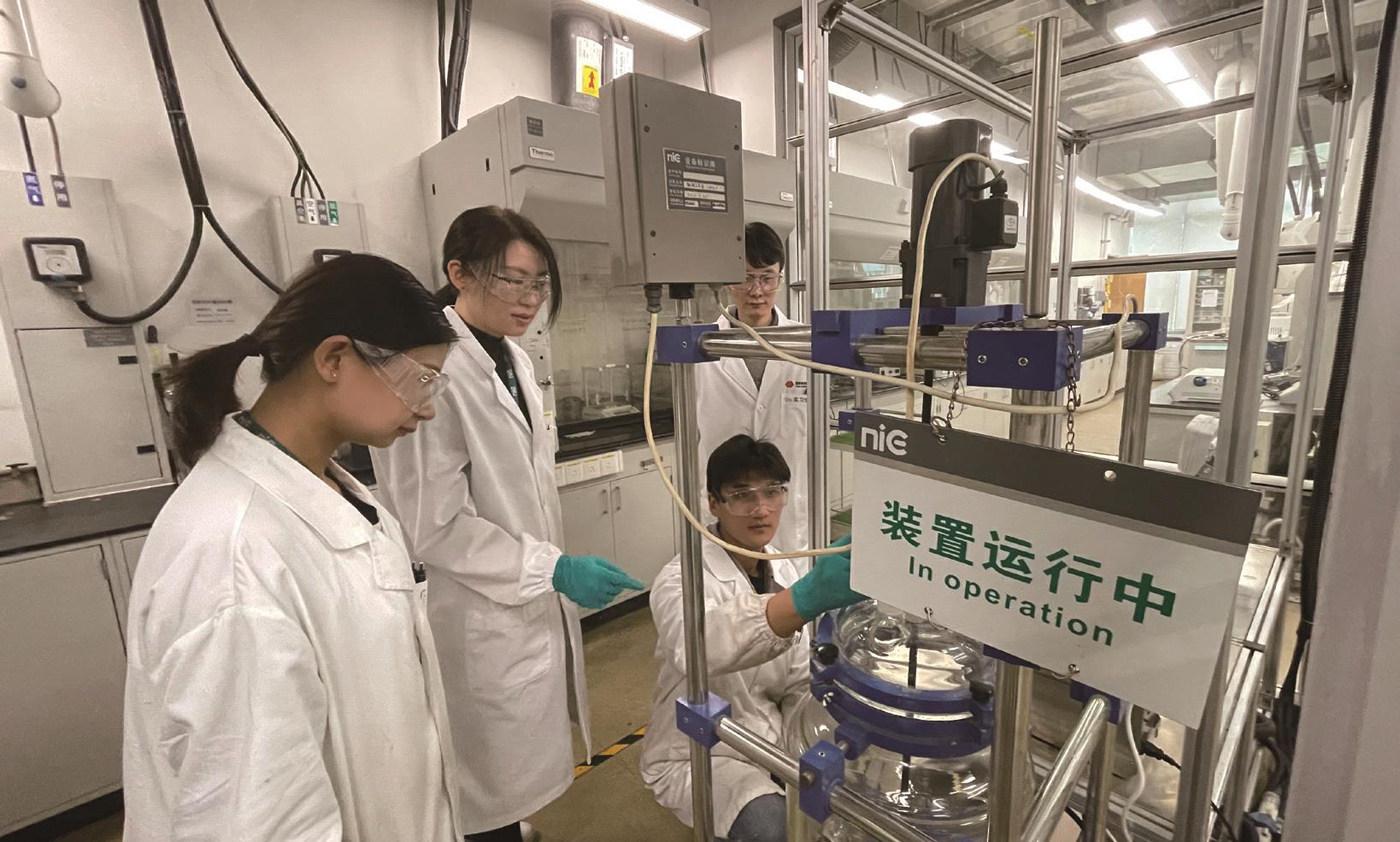

走进低碳院绿色燃料研发中心实验室,一尘不染的房间有序摆放着各种实验仪器设备。在样品柜中陈列着各式各样的样品,其中一瓶漂亮的蓝绿色颗粒显得格外醒目。徐晓颖向记者介绍,这种矿物叫孔雀石,是传世名画《千里江山图》中的绿色颜料的主要成分。而孔雀石经过一系列加工工艺,就会成为另外一种黑色的圆柱形颗粒。这就是徐晓颖带领团队研制的MC17高效甲醇合成催化剂,主要用于甲醇的生产中。

煤制甲醇技术,先需要煤气化技术将煤转化为由一氧化碳、氢气及少量二氧化碳组成的合成气,合成气通过高温高压,在催化剂的作用下,就会生成甲醇。一直以来,在大型甲醇生产中使用的都是国外的催化剂,国产的催化剂在逐步替换过程中,但要实现完全替换,难度仍比较大。国家能源集团是全世界最大的甲醇生产企业和用户。为了实现大型煤制甲醇催化剂的国产化,2015年低碳院立项,开始自主研发具有世界先进水平的煤制甲醇催化剂技术。2016年1月,徐晓颖留学回国入职低碳院,加入了项目团队。

徐晓颖说,甲醇催化剂诞生至今已经有百年的历史,工业应用也已经有60年左右了,很多科研单位和企业也一直在进行相关的研究。之所以大型甲醇生产中的催化剂迟迟没有实现完全国产替代,是因为大型甲醇装置的投资比较大,拿180万吨甲醇生产的工业装置为例,总投资要接近200亿元,催化剂又是核心,如果因催化剂更换带来不可控风险,带来的经济损失是比较大的。并且,不同于有些催化剂可以分批次部分更换,根据反应情况随时调整,甲醇合成催化剂是一次性填充,一旦失败了就要重新卸掉换新,这样有可能带来数千万元的损失。鉴于投资高、风险大等原因,影响了甲醇合成催化技术研发的脚步。

“但这也是我们的机会”,在徐晓颖看来,敢于面对挑战,是青年科技工作者的使命。“国家能源集团非常重视我们的研究工作,相关研发投入一直没有中断过,并且我们的队伍还在不断壮大。”

在产品研制期间,项目的牵头专家调离,徐晓颖被委以重任,从一名团队成员成为带头人。刚刚三十出头的她感受到了前所未有的压力,“作为项目带头人,一旦决策失误就会把大家引向错误的方向,因此要不断地学习,让自己尽快成长。”

经过6年的不懈努力,徐晓颖带领团队完成了高效甲醇合成催化剂技术“从0到1”的突破,开发了定向控制前驱体结构的多步连续共沉淀工艺,原创性地提出了控制催化剂前驱体催化结构的慢速除水干燥工艺,创新了增强催化剂物理强度的干法成型工艺。

2021年12月27日,是让徐晓颖难忘的日子。这一天召开的中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定会上,“MC17高效甲醇合成催化剂技术”成功通过鉴定。这也是让徐晓颖感到最有成就感的时刻。“中国石油和化学工业联合会代表着国内石油化工行业的最高水平,能够得到认可,我感到非常高兴”,她感慨道,“在各级领导的支持、技术开发团队的不懈努力和合作伙伴的大力配合下,我亲眼见证了一项技术如何逐步实现从无到有的质变和从一再到多的二次量變。”

同时,徐晓颖也感到肩上的担子更重了。不断开拓创新,推动技术继续升级换代,成为她新的目标。在之前的研发基础上,她带领团队又开始了适配“二氧化碳加氢制甲醇”的MC21型催化剂及成套技术的研究。

绿色甲醇助力“双碳”目标

甲醇因为含碳、氧原子,燃烧更加彻底,完全燃烧排放物中只有二氧化碳和水,且二氧化碳又是合成甲醇的原料,是世界公认的可实现碳循环利用的清洁燃料,但绿色甲醇对生产原料端要求更高一些。我国作为甲醇产、销、用大国,随着相关技术的发展,以甲醇作为燃料的轿车、重卡等车型正在被广泛应用,甲醇柴油双燃料船订单也在逐年增加。

二氧化碳加氢制甲醇技术路线若想获得国际绿色认证,绿氢是其中的关键之一。徐晓颖介绍,绿氢除了用可再生能源电解水之外,还可以采用“生物质制氢”技术:用农林废弃物,如秸秆、树木减枝、动物粪便等,经过气化或催化转化制氢,与空气中捕集来的二氧化碳在催化剂的作用下合成甲醇。整个生产过程不仅没有增加二氧化碳的排放,而且还将大量的二氧化碳从空气中捕集,从而实现“碳中和”。绿色甲醇不仅市场前景巨大,而且还可以享受绿色能源的产品溢价。

“得益于之前积累的经验,催化剂产品的开发比较顺利”,徐晓颖说。依托北京市科委“卓越工程师”人才项目,她带领团队完成了二氧化碳加氢制甲醇催化剂小试配方开发、吨级放大和3000小时寿命测试,工业单管模式2000小时长周期寿命测试,完成了100吨/年达产测试,正在开展千吨级甲醇生产的中试测试。

杭州第十九届亚运会开幕式上万众瞩目的数字火炬手,点燃的就是绿色甲醇。负责研发“绿色火炬”的白马湖实验室,和浙江大学等单位合作了二氧化碳生成绿色甲醇项目,利用可再生资源开发绿色氢气,将烟气中收集到的二氧化碳与绿色氢气反应生成绿色甲醇燃料。“这个项目在初期调试阶段使用的就是我们的催化剂产品。”徐晓颖说。目前产品在100吨级/年绿色低碳甲醇中试装置完成达产测试,正在筹建千吨级中试,筹编10万吨/年工艺包。

坚持才能跨越“死亡之谷”

从MC16 、MC17,到MC21、MC22……徐晓颖带领团队将研发产品实现了一系列的迭代。随着能源变革在全球范围内深入推进,绿色氢能源发展步入快车道。在外人看来,抢占了绿色能源的“赛道”,徐晓颖和团队是幸运的,但很少有人知道,她的研发项目也曾经遭遇“死亡之谷”。

第一款产品研发经历了五年的时间,团队一度面临着要被解散的危险。徐晓颖说,产品在实验室的小试很成功,也经过了第三方测试机构的检验,得到很高的评价,但是迟迟不能实现量产。在化工行业,新工艺的过程绕不开逐级放大,从实验室到中试再到工业示范,最后才能产业化。这个过程需要合适的大型生产装置,需要大量的资金。

那段时间,徐晓颖不断地走出去,和企业负责人谈:“我们的催化剂做得很不错,各方面指标都很好,能不能找机会用一下?”她坦言,要跟企业讲清楚技术前景和优势,说服他们支持建设工业规模的催化剂生产装置,对一直从事技术研发工作的自己来说,是很大的挑战。

在多方沟通下,终于有国内的一家企业同意进行试验。但前提是要求双方共同出资分担风险。徐晓颖又去争取院里的支持。“虽然我们一直没有出成果,但是领导决定最后再支持我们一次。现在回头看,颇有点不成功便成仁的感觉。”

之后,徐晓颖来到这家企业,并在这里安营扎寨,开始了工业性试验。2019年底遭遇新冠肺炎疫情,材料运输、人员、生产都受到限制。克服疫情带来的巨大困难,徐晓颖在外地度过了200多个日夜,2020年的春节,她也是在工厂度过的。催化剂生产涉及严格的品控,在这家企业生产的催化剂也邮寄到北京实验室同步测试和开展活性评价,最终在团队的共同努力下,成功实现高效MC17甲醇合成催化剂的百吨级量产试生产。

2020年11月27日,MC17甲醇合成催化剂在江油万利12万吨/年天然气制甲醇工业装置上首次实现工业应用。在现场考核中,评审团队一致认为 ,MC17甲醇合成催化剂在首次工业应用中表现出优异性能:在同等操作条件下表现出优异的低温活性和高选择性。2021年12月18日,中国石油和化学工业联合会组织专家对MC17甲醇合成催化剂开展技术鉴定,在催化剂强度和甲醇时空收率方面处于国际先进水平。

“此后,我们的项目得以继续推进,实现了对外技术许可,慢慢地打开了局面。”回望这个过程,徐晓颖说,“每一个新项目在开发过程中可能都会遭遇‘死亡之谷。我们年轻,就应该无畏。我常常和大家说,就算最终证明这条路走不通,大不了换一个方向再来。是大家在低谷时的共同坚持,才实现了最终的突破。我深刻体会到技术开发的前行道路充满挑战,但一定要目标明确。”

做改变现实的事情

徐晓颖团队研发的催化剂产品除了用于甲醇合成之外,还有很多其他的用途,比如可以用来将甲醇裂解制氢,有助于破解氢能“制储运加”各环节难题。再比如,铜系催化剂经过一系列反应,形成新的聚合物,可以作为一种高端材料……因此,这个研究领域仍然大有可为。在催化的世界深入探索,徐晓颖先后主持北京市科委“卓越工程师”专项1项、国家能源集团科技创新项目2项、低碳院自主研发项目2项,作为核心研发人员参与国家重点研发计划项目3项、低碳院自主研发项目2项。发表学术论文21篇,授权发明专利6项,参编论著2部,参编团体标准2项,主编团体标准1项,获中国质量协会奖励1项、低碳院科技奖励5项。

科研工作之外,和企业谈合作、盯生产,徐晓颖是不折不扣的“空中飞人”,一年有三分之一的时间在外地。2023年,仅仅手机上的飞行记录就有40多次。周末和节假日,她大多是在现场或出差中度过的。但是徐晓颖说,这种忙碌完全是“自愿”的,因为目标在前,她常有一种时不我待的紧迫感。

讲起自己从事科研工作的“初心”,徐晓颖说,因为高中到大学时化学成绩一直不错,读研究生时她选择了催化专业,主攻催化中间体的制备和催化背后的深入反应机理研究,感到“越学越有兴趣”。读研究生期间,苏黎世瑞士联邦理工大学(ETH Zurich)的退休教授Roel Prins在大连理工大学担任特聘教授,成为徐晓颖的指導老师之一。“他的研究水平非常高,逻辑推理十分清晰,即使面对不太熟悉的领域也能通过超强的学习能力逐个攻破,他的言传身教对我影响很大。”徐晓颖回忆。

硕士毕业后,在Roel Prins教授的推荐下,徐晓颖来到了苏黎世瑞士联邦理工大学继续攻读博士学位。苏黎世瑞士联邦理工大学是世界上最著名的理工大学之一,拥有爱因斯坦、伦琴、约翰·冯·诺依曼等多位杰出校友。在这样的环境熏陶下,徐晓颖得以拓宽自己的学术视野。“在瑞士读博士期间,我就接触到了一些科研团队在研究二氧化碳加氢制甲醇的相关技术,没想到成为我现在的研究方向。”

回顾自己的求学之路,徐晓颖说,读书期间最想做的事是选择一个科技“无人区”,创造全球范围内独一无二的科技,但后来发现那样的技术在短时间内很难落地,而自己更希望能做改变现实的事情,觉得那样更有意义。因此在博士毕业后,她加入了国家能源集团低碳院,选择了甲醇这个有着广泛应用的化工领域。

现在,徐晓颖也在带学生。国家能源集团和北京化工大学进行校企合作,联合培养硕士、博士研究生。作为实习生导师,徐晓颖常常对学生说,希望你们是因为兴趣在做研究,主动思考,发现问题,想一想我能给这个行业解决什么问题,这样自己的研究才更有价值、有意义。

展望未来,徐晓颖说,我们目前从事的甲醇领域技术,可以上接传统能源煤、天然气,也可以下连风光、生物质、氢能等可再生能源,且甲醇在航运业的应用正在兴起,对发展新质生产力有承上启下的作用。随着科技的不断发展,有了AI技术的辅助,加上对机理的深入了解,希望能做出更优秀的催化剂,在全国甚至全球多个国家、地区应用,为实现绿色发展贡献自己的力量。

责任编辑 华南