跨媒介视角下新主流影片的“青春化”身份建构

摘 要:跨媒介叙事中的叙事路径是以角色为中心,通过对角色性格的不同侧面或角色承担的不同功能及对应的内涵话语来完成角色多元、立体的身份建构,通过不同的媒介平台传播而成为新的叙事文本。本文试图从角色建构层面,梳理近年来新主流电影中对红色经典素材改写的角色身份建构机制,通过分析其事实身份与虚拟身份的样本,证明跨媒介叙事下话语接合的文化意义与现实意义,从而考察跨媒介叙事对于推动新主流影片发展的可能性。

关键词:跨媒介叙事;新主流影片;青春化;价值内涵

跨媒介叙事由美国学者亨利·詹金斯提出,指的是“一个跨媒体故事横跨多种媒体平台展现出来,其中每一个新文本都对整个故事做出了独特而有价值的贡献。跨媒体叙事最理想的形式,就是每一种媒体出色地各司其职、各尽其责。”[1]这一概念具有相当的概括性,在划分跨媒介叙事作品之时,作品需要同时满足“不同媒介阐述”“故事文本彼此互文”“文本意义独立、延续,可成为作者、受众二度创作的母体/平台”“建构庞大故事世界”等多重标准,因而仅有较少系列化作品能称为严格意义上的跨媒介叙事。这一定义犹如“最理想的形式”一般,略带有理想化色彩。上述普遍认知的跨媒介叙事的定义倾向于对故事世界的刻画,属于跨媒介叙事路径之一,而叙事的指涉并非仅停留在故事层面,故事终究要依赖人物行为来产生,人物角色在跨媒介作品中同样起着重要作用。正如詹金斯所说:“一个好的角色可以支撑起多种叙事从而导致一系列的成功电影;一个好的世界可以支撑起多个角色(以及他们的故事)因而建立一个成功的跨媒介企业。”[2]

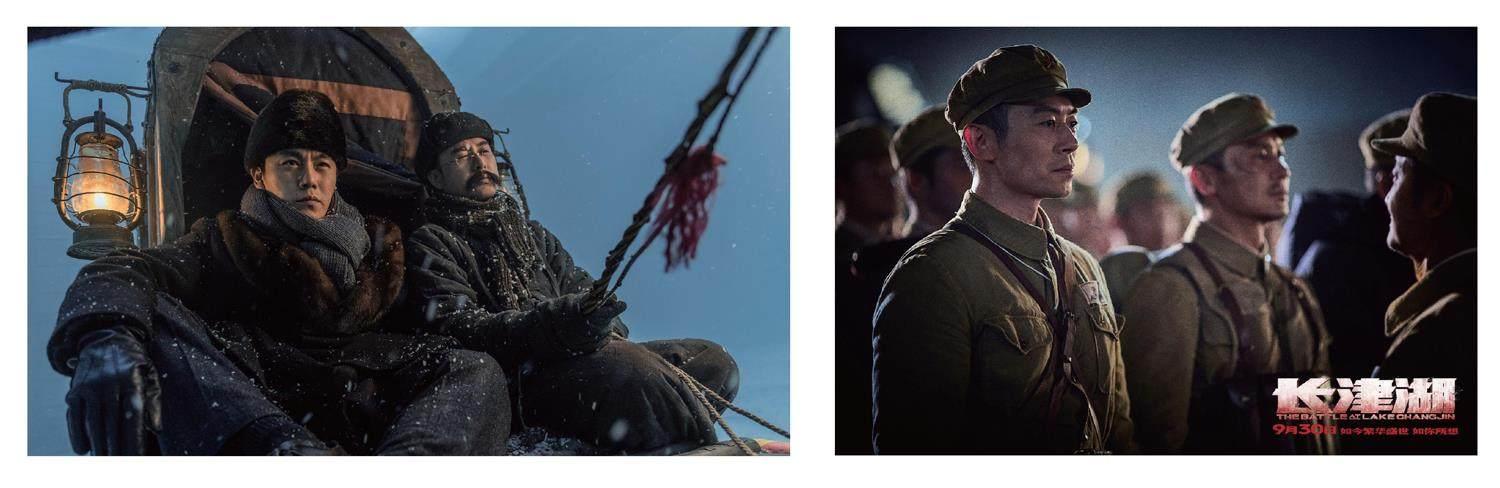

跨媒介叙事的另一路径便是以角色为中心,基于共享“人物形象”这一基础来建构的庞大故事世界,通过接合不同媒介世界展现的角色性格的不同侧面,或角色承担的不同功能及对应的内涵话语来完成角色多元、立体的身份建构。跨媒介作品需要将原素材根据不同媒介特性的需求进行编码,以适应多种媒介的不同传播形式,在此过程中人物角色不再仅具原初意义,经过再加工、再创造明确其可识别度,“这是以人物为中心叙事策略的重中之重,是一种更接近创新本质的改变。”[3]当下,我国新主流影片虽然在故事空间的互文性、文本延续性等方面并未像传统意义上的跨媒介影片(如《黑客帝国》系列、“漫威”系列等)已有成熟样本,但取材于红色经典素材的影片《1921》《革命者》《建军大业》等电影作品均呈现出共时性空间,《长津湖》《水门桥》成为兰晓龙打造“钢七连”宇宙的历时性尝试,多部影片共享众多人物角色,依据媒介的不同特性在新时代语境下延伸红色革命精神,呈现出融合性色彩。当然,上述影片呈现出的历时性与共时性或许与其非虚构性相关,而非虚构事件天然的真实性与在场感以及历史世界的复杂性与延续性,反而可为国产跨媒介影片的生产赋能。本文旨在以角色为中心,阐述上述影片中角色身份建构的可辨识度、价值在场,论述其可被纳入跨媒介表达范畴的可能。

一、“青春中國”语境:主流影片“青春化”

所谓“青春中国”语境是指“立足于青年群体视角,通过青春元素叙事,创新中华民族传统的‘年轻态表达,在人文关怀与时代守望的话语场域中呈现积极向上、敢于担当的青春价值,赋予青年群体新的时代命题。”[4]在我国电影发展过程中,表现国家主流意识形态的主流电影一直备受关注。20世纪90年代,电影领域提出拍摄“以中国革命历史时期重大革命事件和领袖人物”为题材的主旋律影片,这是我国表达国家主流意识、体现民族精神、弘扬民族文化和主流文化秩序的特有类型。由于这一类型功能性较强而娱乐性稍弱,难以平衡主流价值观的融入尺度与商业元素。针对这一现状,年轻创作主体提出要着眼于市场对电影进行变革和升级,提出了“新主流电影”的概念。“其核心特点必须是被主流市场所接受、所认可、所欢迎的大众电影,要鲜明体现主流价值观念……要完成主流价值观与主流市场的统一,此举是价值观与商业性的融合尝试。”[5]面对市场化改革带来的“泛娱乐化”的冲击,许多商业电影所传达的价值观念含混不清,而主旋律影片虽然多次配置商业元素,但其泛情化策略在某些时候难以落地,无法与观众感召,在商业化市场竞争中略显乏力。“对于中国电影来说,主旋律与商业,长期以来很难在宣泄与认同、叛逆与维护、个体与整体之间达成共识,权威的价值观和观众的观影快感之间很难达成一致,因而构成了症候性的难题。”[5]

当娱乐话语与主流话语的接合面对制度性压力和“年轻态”语境时,我国电影市场持续探索。近年来,在电影产业的深层升级和电影艺术创作多样化的更新下,一批追求娱乐性、可视性、大众性以及明确体现主流价值观的新主流电影接连霸屏,并持续取得理想成绩,《长津湖》《战狼2》分别以56.95亿元、56.94亿元的票房,登顶中国电影票房排行榜;《一点就到家》聚焦青春群体梦想,融入快递电商、扶贫脱贫、返乡创业、乡村振兴等时代现象;《1921》《建军大业》展现早期共产党人在青年时期为政党、国家发展不畏艰难,坚定理想信念的青春态度和青年担当;《革命者》创新传记题材的叙事方式,一改以往线性叙事,以多视点、多角度还原朴素平凡却又英勇伟大的李大钊青年时期;“我和我的”系列拆分宏大叙事,从国家、社会、个体出发,融合喜剧元素,连接多层面、多时空下普通人生故事与国家发展的紧密时刻。近年来的新主流电影呈现出贴近当下年轻审美视角的姿态,主流意识与表达娱乐话语的意象或事物拼接,以“青春态”的轻喜剧形式传达时代主流观念。同时,其主流价值和类型创作的融合缝合了主旋律影片情与理、伦理与政治之间的裂缝,呈现出的“青春化”稳定新一代观众主体的观影诉求,不同圈层受众在对新主流影片的观影过程中均能有所获取,满足期待。“青春”成为新主流电影的精神符号之一,构建起符合公众认知和主流审美的价值导向。

以角色为中心的跨媒介叙事会因角色的不同特质和不同媒介的编码需求而进行多样化呈现,最终又通过角色接合不同文本,这就需要角色具有可辨识度,并在媒介转化中保持一致性。以《1921》《革命者》为代表的红色经典主流影片在影视编码的过程中,从不同侧面展现符合“青春化”主流表述的角色特质,影片彼此的互文性以角色一致性为中心延续故事世界。意大利学者波尔特蒂认为:“跨媒介叙事中的人物身份有‘事实身份与‘虚拟身份两种,保持身份的一致性或者打破一致性,将会极大程度影响到跨媒介电影叙事文本的作品品质。”[6]

二、事实身份:功能性确立可辨识度

事实身份依据叙事话语层面而确定,需体现角色的特有形象及在叙事过程中带有的功能性。功能性指角色在叙事中体现出的功能性身份,如角色的外貌特质、职业技能等,角色在叙事作品中对应不同行为功能的不同身份,形成可辨识度。跨媒介编码中,在保证叙事连续性的基础上,角色的形象特质会随其在作品中承担的具体功能而改变。“角色的相貌、服饰和造型都可以发生些许的调整而仍然保持人物叙事的连贯性与一致性。就功能性身份而言,人物是何身份取决于这个角色在文本中的具体功能,但这些改变不会涉及角色辨识度的改变和大众对这个角色的接纳程度。”[3]

红色经典素材指从1921年到1949年间由中国共产党所领导的革命历史事件,众多的革命历史人物的革命行为相互交织,共同凝聚成共产党人的精神力量并在影视作品中多有展现。以影视化的李大钊形象为例,在鲁迅的描述中,李大钊的气质有些儒雅,有些朴质,也有些凡俗,有着椭圆的脸、细细的眼睛和胡子,身穿蓝布袍黑马褂的革命先驱者,这一描述多为“李大钊”这一角色的人物定位。从主旋律作品《开天辟地》到新主流影片《建党伟业》《1921》《革命者》中,对“李大钊”这一形象的设计均延续此人物定位以保留角色的可辨识度。对于同一“角色定位”的遵循使得大部分影片中“李大钊”这一角色的人物形象功能性身份相对固定,而在电影《革命者》尤其是电视剧作品《觉醒年代》中,创作者对于以往较少涉及的家庭生活进行展现,在叙事过程中增添了“丈夫”“父亲”的不同身份。寻求功能性身份变化之举,我们可以将其视作“青春化”新主流影片试图升级传统宏大叙事表达的努力,在不同媒介的表述中,“李大钊”这一角色得以丰满、细化。同时,这些改变并未影响受众对这一角色认知的一致性。相反,跨媒介叙事的多重增补令受众对于故事有了另一个向度的理解,能更好地理解和融入文本中,透过电影的艺术表达丰富对李大钊这一角色的固有认知,从而产生更强烈的认同感。

在角色功能性的丰富、延续之时,我们可以发现文本中主要角色与其他人物之间的关联属性同样具有一致性,以同一人物作为叙事对象,其不同故事情节的时空对应关系体现为事实身份的关系性,众多角色间的关系性受媒介自身特质影响而改变叙事。红色经典素材最初常以传记片的方式,表现某革命先驱者在党的发展过程中的先锋事迹,电影中人物主次区分鲜明,无法直接凸显角色间的关联属性。随着电影表达方式的更新,群像式刻画逐渐替代个人传记模式,在《建党伟业》《建军大业》中,众多革命者依次出场展现伟大革命中以理想信念汇聚而成的群体力量,而影片中出场的每位角色又均能以独立传记形式开辟“单人电影”,角色间的关系性容纳在空间装置中,表达他们共同的革命信念与青春热血。在《1921》中更是难以区分主要角色与其他角色,叙事主干以1921年4月到8月做横向展开,涉及多条线索和多个人物,成为早期党史概览,引导观众建立以人物为中心的期待认同。《革命者》虽为传记题材,但采用不同以往的叙事方式——采用多视角叙事。影片“从多个他者的视角来反观李大钊,在这些他者的‘凝视中还原了一个历史话语中真实的革命者形象”[7],密切了李大钊与张学良等角色之间的关联属性。调整人物的关系性与时空的对应关系,令红色经典素材中的角色不再如书本般概念化、单一化、陌生化,显示出同一历史语境下革命者之间甚至与对立向度均有紧密延伸,观众可整合对革命年代的认知理念,使经典素材的表达取得更加多元、丰富的叙事效果。

三、虚拟身份:“青春精神”引导价值在场

波尔特蒂提出:“虚拟身份是指叙事层面上的身份建构,由行动元身份、情态身份和价值身份构成。”[6]行动元身份由角色在情节空间中不同行动目的建构而成;情态身份则是受角色意愿影响的角色身份特征,包含角色的行动诉求;价值身份体现为角色的深层价值观念指引的行为行径。这一概念受到了格雷马斯的叙事理论的影响,格雷马斯认为在各种叙事文本中,不同角色及其身份以及所涉及的故事情节均不相同,但角色在叙事中所起的作用是存在共性的。对此,格雷马斯依据角色在叙事中所承担的不同功能划分出六个行动元:发送者—接送者;帮助者—敌对者;主体—客体[8]。

从虚拟身份的三个构成身份来看,此理念指向角色深层话语层面,以精神内驱人物行为产生发展,经由整合实践令事实身份成为虚拟身份的具象化表现,即虚拟身份所传达出的精神话语是事实身份构想的前提、底色。因而在跨媒介叙事的过程中,创作者会依据编码需求对角色的事实身份进行或多或少的调整,却并不改变角色的虚拟身份,最大程度地保证虚拟身份的一致性。红色经典素材表征国家主流意识形态话语,使得这一题材的电影作品必然承担为国家言说的使命担当,而面对不同媒介的竞争压力与表达方式,创作者需要考量如何将经典意识形态话语以恰时代、恰形式的方式融于市民观众的喜闻乐见之中。于是,革命人物的事实身份中所包含的人物关系、称呼方式、外在形象等会随着对相关内容的侧重而发生变化,而每位革命者的虚拟身份却从未发生改变,即革命的信念使然。“青春化”的新主流表达表现出努力以更柔软、更潛移默化的方式实现叙事层面与潜意识层面的双重对位:《1921》通过组织画面,运用闪回、升格等镜头语言,建构有意象化的、诗意性的情节来讲述党史,在历史逻辑中通过对真实史料的排列组合重新激活故事情节和人物关系,令受众获得不同以往的体验美感,潜移默化中受到诸位早期共产党人的精神感召,唤起内心青年理想信念;《革命者》则以情绪结构影片,塑造“像一种叙事诗一样的电影,而非纯叙事的影片”[9],在颇具浪漫主义色彩的表达中,整合李大钊以生命“呐喊”多重意象,“他的青春感、使命感让人魂牵梦绕……成为人们感恩的先烈和革命的符号,更成为文化符号,成为穿越时代的文化偶像。”[7]上述作品并未因电影媒介手段的商业包装而稀释主流价值观,同时其艺术手法的实践尝试是对中国电影美学思想的再次激活,以往的意识形态符号意义被抒情浪漫的视觉修辞策略接替,虚拟身份是其不会更改的底色,以中式手法讲述中国故事,传递中国精神。“青春化”作为一种现代性手法与民族经典和文化价值内涵有意接合加以表征,保障了主流话语的转移、融入和延伸,成为跨媒介叙事中有意义的价值坐标。

四、身份认同:时代

精神与民族文化的合力呈现

“主流文化是一个国家和民族的主旋律价值、观念、意识形态话语的核心表象,是国家意志话语权向文化领域转移的重要实践,多通过主流媒体对重大事件、精英议题或严肃话语加以塑造和想象,但因其带有明显的意识形态化或刻板说教色彩而使其多诉诸单一表达方式,难以实现深层次意味的认同目的。”[4]对此,在跨媒介视角下,借用媒介技术的多元化表达方式,接连多平台的传播方式,表达主流文化在新时代语境下不同主体审美接受诉求,与多平台或多渠道的传播载体相连接,寻求多元文化样态与新时代影像创新表达的融合。

马塞尔·马尔丹在《电影语言》中强调:“电影画面第一步是再现现实,第二步是触动我们的感情,第三步是产生一种思想和道德意义”。除上文所述影片之外,“青春化”新主流影片將民族国家意识移置在影像话语中,《长津湖》的角色原型“钢七连”打破时空,在《士兵突击》等现代军队姿态的呈现中延续“钢七连”的故事世界,在类型内部实现新旧转换和话语更迭;《流浪地球》及后续作品的构想,立足全球化格局,展现家国同构关系以及共同体意识;“新国漫”代表作“新神榜”系列和“白蛇”系列,以新时代主流精神及后现代话语融合中国美学艺术传统,对传统角色不断重构,确保角色与时代和社会步调的一致性,展现中国传统文化所蕴藏的无限生命及多种可能。上述作品均呈现出横跨多种媒体平台,建构具有延续性、互文性、独立性的故事世界的雏形。当下中国电影对于跨媒介角色的打造尚未成熟(如“漫威”系列中的钢铁侠、“黑客帝国”系列中的尼奥),故事世界的衍生内容不足以建构庞大跨媒介世界,“只有打造出一个个在故事世界中可以衍生的类型人物,才能让后来的创作者不断去重构那些人们头脑中稍显固化和刻板的原有类型人物,创造出人物新的举止、行动以及细节,来满足受众不断更新的内心需求。”[3]福柯曾谈及:“重要的是讲述神话的年代,而不是神话讲述的年代。”角色塑造必然需要时代文化中多元的文化形态和价值理念赋能,通过与主流价值观相勾连的视觉修辞策略来表述。

五、结语

中国电影其实并未完成严格意义上的跨媒介叙事探索,虽然出现了众多跨媒介改编范畴的佳作,但跨媒介叙事与跨媒介改编仍各有千秋。跨媒介叙事带来的新颖性、融合性、互文性、延续性可以成为中国电影发展路径中的焕新尝试,这一叙事策略不仅为不同社会族群和个体之间的流动和传播提供文化动能,而且通过对视觉符号话语的意义再造,创造了民族经典与传统的娱乐化呈现和意识形态话语的符号化表征。以“青春化”时代姿态展现新主流文化和凝聚家国同构力量的文化情感,构建与传播中华民族的共同体意识,有益于激发民族身份认同感和文化自信。当然,并不是所有电影形态都可以通过跨媒介叙事融合主流话语与娱乐话语,借用跨媒介叙事也并不能成为中国电影观念与范式发展的“万能药方”,发展中国电影仍需立足本土与现实,创造兼具故事性、人民性、主流性的新主流作品。

参考文献:

[1]詹金斯.融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M].杜永明,译.北京:商务印书馆,2012:157.

[2]詹金斯.跨媒体叙事.技术评论[EB/OL].http://www.technologyreview.com/biotech/13052.

[3]王博.跨媒介电影叙事中的人物建构研究[J].当代电影,2022(7):163-167.

[4]吴果中,龙清霖.娱乐话语与主流话语的“接合”——“青春中国”语境下湖南卫视新综艺的意指实践[J].吉首大学学报(社会科学版),2022(4):108-115.

[5]尹鸿,梁君健.新主流电影论:主流价值与主流市场的合流[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018(7):82-87.

[6]Paolo Bertetti.Towarda Typology of Transmedia Characters[J].International Journal of Communication,2014(8):2348-2349.

[7]丁亚平.先驱者的精神肖像与电影的实验涵育——评《革命者》及其他[J].当代电影,2021(8):11-14,2.

[8]格雷马斯.结构语义学[M].蒋梓骅,译.天津:百花文艺出版社,2001.

[9]徐展雄,尹鸿,孟琪.《革命者》:写实与写意融合的“诗史”叙述——徐展雄访谈[J].电影艺术,2021(4):112-117.

作者简介:杨冰玉,南京师范大学文学院戏剧与影视学专业硕士研究生。