音乐—书法媒介间性与音乐中的书法

摘 要:青年作曲家文子洋在混合室内乐《归道》中借鉴了中国书法艺术元素,试图将书法中的文字笔画、书势与音乐的音高、音响和音色进行关联,由此构成一种存在于音乐与书法间的隐蔽的媒介间性。作为“音乐中的书法”,《归道》一曲通过提取和解构书法元素获得新的音乐创作灵感,从而生成一种独特音响,并在跨门类与跨文化的双重作用下,联结起东方与西方。

关键词:媒介间性;音乐;书法;归道

在中国,音乐与书法作为两种古老的艺术门类,一直受到文人雅士的青睐,有关二者间关系的论述也并不少见。尽管如此,音乐和书法这两种艺术门类之间仍存在较大的差异性,以至于从古至今有关二者艺术精神共通性的论述还未能推动其在艺术形式上的充分融合。回顾西方音乐史,自现代主义标志着传统功能和声体系的瓦解与共性写作原则的退潮以降,构成音乐的声音元素得到了彻底解放,各式各样的先锋派可谓如雨后春笋,关于音乐的未来走向更是众说纷纭。在这一浪潮中,一批中国音乐家将目光投向民族传统文化,企图从中汲取创作灵感,率先尝试将音乐与书法融合的跨媒介艺术创作。

《归道》(Regress to Tao,2018)是青年作曲家文子洋为37簧笙、韩国大笛、伽倻琴、日本筝(13 弦)、古筝、琵琶、二胡和弦乐而作的混合室内乐。“道”作为中国哲学的核心,承载着先贤对世界的想象。全曲的素材建立在对唐代狂草作品《自叙帖》的非语意文本解读之上,试图描绘想象中的“归道”之路。音乐与书法的有机融合使这部作品曾被称赞为“区别于西方语境的,具有全新声音的佳作”[1]73。由此,如何理解音乐与书法的媒介间性?这一性质如何影响“音乐中的书法”的呈现?它对艺术创作本身又有什么意义?本文将基于《归道》一曲来探讨这些问题。

一、音乐中的书法——媒介间性的视角

(一)艺术研究中的媒介间性

艺术研究中的“媒介间性”(intermediality,也译为“跨媒介性”)概念一般可追溯到激浪派艺术家迪克·希金斯(Dick Higgins)的跨媒介艺术创作活动。19世纪20年代,英国诗人柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)在文学实践中率先使用了“跨媒介”(intermedia)一词来解释寓言的功能,但他所描述的是文学修辞而非媒介的现象[2]。20世纪60年代,希金斯从柯勒律治的文章中借用了“跨媒介”一词,用以描述当时的艺术创作,体现了艺术门类之间的交叠和联动,出现了舞剧(Dance Theater)、观念艺术(Conceptual Art)、行为艺术(Performance Art)、具象诗(Concrete Poetry)等类型[3]。

事实上,从艺术门类的互动视角来理解跨媒介的思想并非希金斯首创,可以追溯到德国古典美学中的“anders-streben”概念(钱钟书先生后来将该词翻译成“出位之思”)。英国文艺批评家沃尔特·佩特在《文艺复兴》一书中将“anders-streben”定义为艺术“从自身原本的界限中部分偏离出来”[4]的倾向。在他看来,这种“偏离”,两种艺术“其实不是取代彼此,而是为彼此提供新的力量”[4]。在《中国画与中国诗》一文中,钱钟书先生通过比较诗画关系,阐释了他对于“出位之思”的理解。“一切艺术,要用材料来作为表现的媒介。材料固有的性质,一方面可资利用,给表现以便宜,而同时也发生障碍,予表现以限制。于是艺术家总想超过这种限制,不受材料的束缚,强使材料去表现它性质所不容许表现的境界。譬如画的媒介材料是颜色和线条,可以表现具体的迹象,大画家偏不刻画迹象而用画来‘写意。诗的媒介材料是文字,可以抒情达意,大诗人偏不专事‘言志,而用诗兼图画的作用,给读者以色相。诗跟画各有跳出本位的企图。”①作为最早翻译“出位之思”概念的学者,钱钟书先生通过考察中国画与中国诗歌的特性,指出了这两种艺术门类在表现媒介上的局限,并提出诗画艺术应互相借鉴,这对后来的跨媒介艺术发展有很大启发。此外,文学理论家叶维廉在《“出位之思”:媒体及超媒体的美学》一文中还提到了现代艺术中的“出位之思”倾向。“现代艺术打破媒体本身的界限而试图潜越另一种媒体的世界是很显著的。”[5]200“现代诗、现代画,甚至现代音乐、舞蹈里有大量的作品,在表现上,往往要求我们除了从其媒体本身的表现性能去看之外,还要求我们从另一媒体表现角度去欣赏,才可以明了其艺术活动的全部意义。”[5]199-200叶维廉以西方现代诗为例考察了现代艺术中的“出位之思”,并指出现代艺术往往致力于打破艺术门类之间的界限,这一过程是一种“观、感领域的扩充”[5]225。

(二)音乐与书法的媒介间性

在艺术门类的互动视角下,要讨论音乐与书法的媒介间性,即讨论音乐与书法之间的互动。目前关于音乐与书法媒介间性的讨论还很不充分,这主要是由二者在表现方式上的异质性决定的。在这种情形下,欲考察音乐与书法的媒介间性,我们可以从音乐与其他艺术门类媒介间性的讨论中寻找启发。

在论述音乐与文学/小说的媒介间性时,维也纳·沃尔夫(Werner Wolf)曾以媒介间卷入性质为标准,区分了“显性的媒介间性”与“隐蔽的媒介间性”。在他看来,歌剧艺术作为音乐与文学的结合,具有显性的媒介间性。也就是说,音乐与文学这两种艺术媒介在歌剧这一综合艺术中是显而易见的。与之相对的“隐蔽的媒介间性”则表现为“一种媒介转化成或出现在另一种媒介中”,其文本形态仍然是单一媒介,往往不易察觉[6]91。因此从表达媒介而言,“隐性的媒介间性”与“出位之思”的概念是较为接近的。如果遵循这一区分,我们容易发现,歌剧作为一种综合艺术所具备的“显性的媒介间性”在音乐与书法之间难以实现,这是由两种艺术表现方式的异质性决定的——音乐是诉诸听觉、抽象的艺术,书法则是作用于实体(笔墨纸砚)、具象的艺术,因而书法无法直接体现音乐,音樂也无法直接表现书法。由此我们可以认为,在音乐与书法这两种艺术门类之间,只存在一种隐蔽的媒介间性,这种特性体现为两者之间的双向互动,即书法中的音乐与音乐中的书法。

有关音乐与书法关系的论述或思想在中国自古有之。唐代书法家张怀瓘曾在《书议》中称书法为“无声之音”[7],宗白华更直言书法“像中国画,更像音乐,像舞蹈,像优美的建筑”[8]。明代项穆在谈及书法之“规矩”时,以“笙箫,音律之相协也”作比[9],书法家沈尹默则将书法形容为“无色而具图画的灿烂,无声而有声音的和谐”[10],他们都认为音乐和书法共有一种“和”的思想。此外,当代学者对音乐与书法的关系也有所阐释。有学者从艺术表现形式上指出音乐和书法之间的共性是线条、节奏等[11],还有学者从艺术精神的角度提出中国书法和音乐共有一种“柔性”[12](不确定性/伸缩性)等等。这些例证虽然并没有提到“媒介间性”的概念,但其中已经蕴含着这种思想。然而,我们也应当注意,这些观点或论述大多是基于音乐与书法在艺术形式或艺术精神层面的共性来谈的,侧重于“书法中的音乐”,强调要从书法艺术中见出音乐性,这一思想固然具有价值,但没能推动音乐与书法这两种艺术门类在艺术创作中的跨媒介。

事实上,从中国文学艺术的发展史上来看,“音乐中的书法”无论是作为一种艺术理论还是艺术实践,始终都处于失语的状态,这一空白直到20世纪的现代艺术浪潮来临才得到填补。截至目前,有关“音乐中的书法”尝试依然寥寥可数,且均为当代作曲家的创作实践,如周文中《飞草》(1963)、汪立三《#F商:书法与琴韵》(1981)、细川俊夫《线》(1984)、陈怡《点》(2001)、梁雷《笔法》(2004)、温德青《痕迹》系列作品、文子洋《归道》(2018)。

二、隐蔽的媒介间性:《归道》中的书法元素

音乐区别于其他艺术门类最首要的特征是完全作用于听觉的不可见性,构成音乐的声音要素无法触及,因而要将书法元素与音乐结合,实际上是在可见的书法形象与声音要素两者之间进行意义上的关联。较早基于音乐与书法的共性而展开创作的作曲家是汪立三,他在作品《#F商:书法与琴韵》中,尝试以音乐来理解书法。此后,一批作曲家开始尝试音乐与书法的融合,探索“音乐中的书法”表达。例如,陈怡在《点》中,以琵琶这一独奏乐器为出发点来诠释“永字八法”;日本作曲家细川俊夫在《线》中以独奏乐器探讨书法线条所蕴含的音乐性;周文中在《飞草》中将笔画的连续、变化、起伏和交错以音阶的内在结构和对位呈现;梁雷在《笔法》中提出了“音响笔墨”的概念[13];温德青五首《痕迹》系列作品也都是书法启发音乐之作。观察这些作品不难发现,当代作曲家已经洞察到音乐与书法这两种艺术媒介之间的关联,并以各自的方法阐释了“音乐中的书法”这一理念,但这些作品大多数都是从音乐的角度来理解书法,即通过具体的作曲技法来诠释对于书法的感知。同样是取材于书法,青年作曲家文子洋在《归道》中完全打破了传统的创作模式,通过解构书法的要素来生成音乐,因而可以理解为从书法的角度来理解音乐。

《归道——为 37 簧笙、韩国大笛、伽倻琴、日本筝、古筝、琵琶、二胡和弦乐而作》一曲的素材源于唐代书法家怀素的狂草作品《自叙帖》。全曲建立在对书法作品的非语意文本解读之上,将书法中所使用的不同文字提取为孤立的文本素材,将单个文字的笔画、读音、书势及写法对应单个小节/音块的音高、音响及音色。这种设计实际上是通过构建书法媒介和音乐媒介之间“形象的相似性”,来达成书法在音乐中的“在场”[6]92。在利用媒介间性这一视角对音乐与书法之间的关系进行阐释之后,这里将以青年作曲家文子洋创作的混合室内乐《归道》为例,对“音乐中的书法”这一表现方式进行考察。

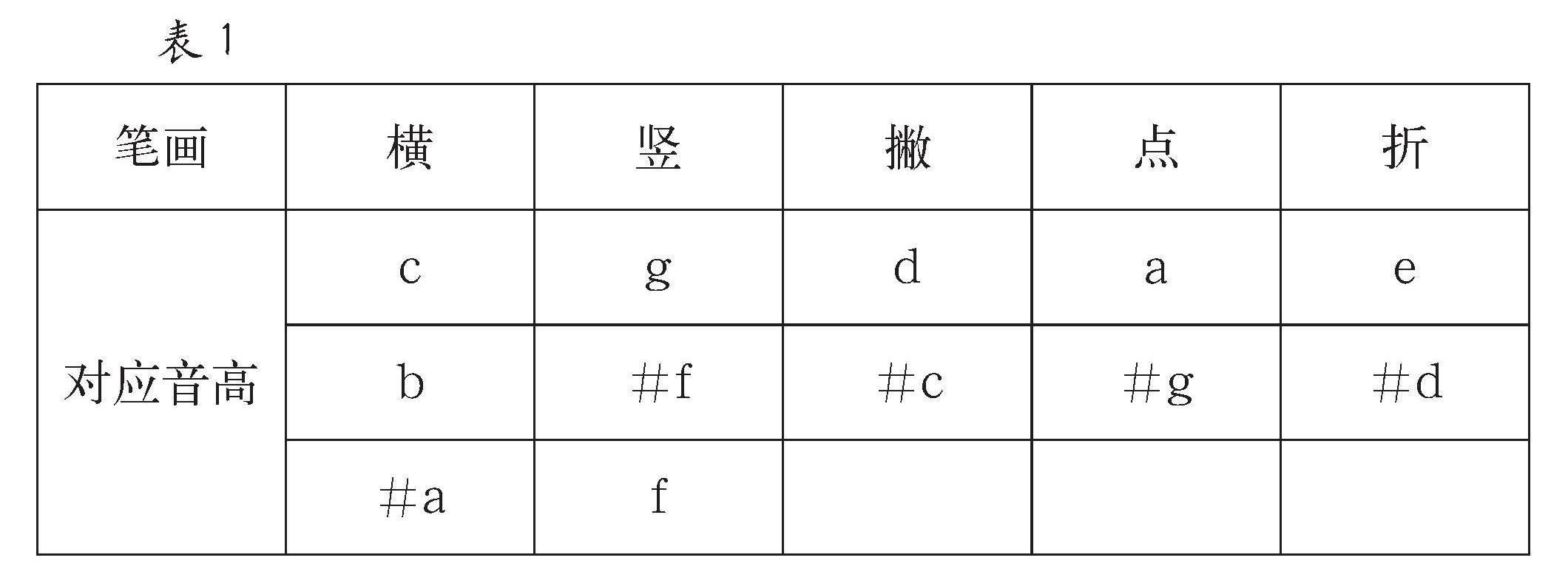

(一)笔画与音高的关联

从音高而言,《归道》使用了普通乐音、滑音、噪音及微分音,其中对书法的运用主要体现在普通乐音的音高来源上。书法艺术可细分为草书、篆书、楷书等种类,其呈现形式虽同为文字,但每一种类的书法所使用的文字字形和笔画各不相同。因此,作曲家将《自叙帖》中使用的文字以今天所使用的楷书形式来理解,从而在普通乐音与汉字笔画之间建立了联结。具体而言,全曲的乐音音高来源于对单一文字的笔画提取。如表1,作品将一个八度音阶内的12个半音以五度相生的关系顺序排列在“札字法”规定的5种基础笔画(横竖撇点折)之下,在文字对应的相应小节中,只使用文字笔画对应的音高。例如,在《归道》第一小节使用了“怀”字,怀字总共包含笔画——横、竖、撇、点:因此使用的音高为:c / #c / d / f / #f / g / #g / a / #a / b。

表1

笔画 横 竖 撇 点 折

对应音高 c g d a e

b #f #c #g #d

#a f

(二)书势与音响的关联

“势”的概念源于中国古代哲学,后成为文论、画论、书论的重要概念。古代书论中对于“势”的理解并不一致,较有影响力的论著如蔡邕的《九势》。在蔡邕看来,“势”与“力”紧密相关,是“不同力量的对比与平衡”[14],他由此推演出九种笔法:转笔、藏锋、藏头、护尾、疾势、掠笔、涩势、横鳞。而更常见的情况是将书势理解为书法的运动、力、速度以及趋向,是为“势”的四要素[15]。

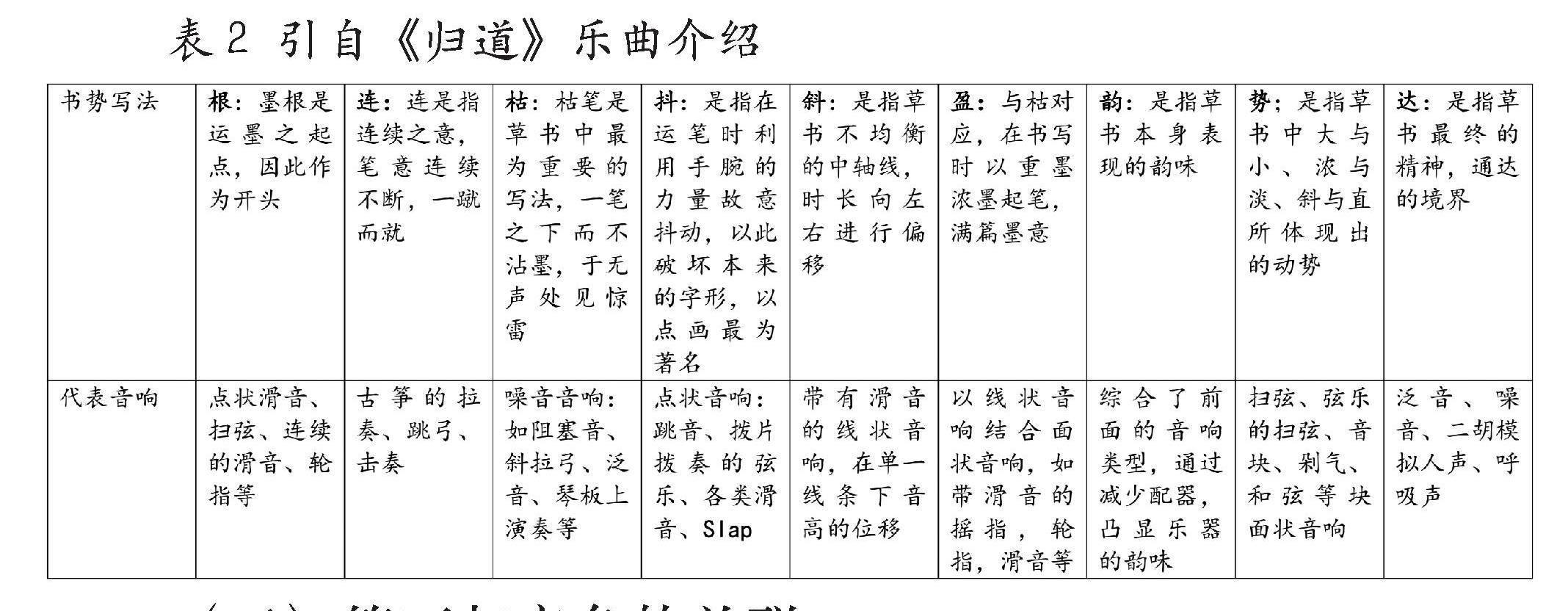

从音响而言,《归道》则在草书书势与音响之间进行了关联。具体而言,作曲家选用了九种草书书势,每一种书势对应一种或几种音响(如表2)。值得注意的是,这种书势与音响的对应并不是随意的,而是作曲家根据书势写法的理解以音响化的呈现。例如书势“抖”,作曲家在乐曲介绍中将其阐释为“在草书中是指运笔过程中以手腕抖动破坏字形,其中以‘点画为代表”,相应地,作曲家在音响构建上选用了点状音响进行对应,如跳音、弦乐拨奏等;又如书势“斜”的阐释是“不均衡的中轴线”,作曲家则选用带有滑音的线装音响进行对应,在单一线条下进行音高的位移。

表2 引自《归道》乐曲介绍

(三)笔画与音色的关联

从音色而言,《归道》全曲回避使用单个乐器的单一音色,而通过将笔画与乐器建立联结,使得每一小节都呈现出不同的音色组合。具体而言,作曲家将笔画“横”对应乐器笙和琵琶,将笔画“竖”对应乐器古筝和二胡,将笔画“撇”对应乐器大笛和低音提琴,将笔画“点”对应乐器小提琴、中提琴和大提琴,将笔画“折”对应乐器十三弦筝和伽倻琴。比如樂曲“第一小节对应的汉字是‘怀字,‘怀由横、竖、撇、点四个基础笔画组成,将这个字……带入乐器对应表中得到了乐器集合[笙、大笛、琵琶、古筝、二胡、弦乐四重奏]”[1]74。

三、作为独特音响的书法:从跨门类到跨文化

要理解当代作曲家解构书法以构建音乐这一尝试,我们还需要回到音乐史中来理解。一方面,步入20世纪,由于传统功能和声体系无法完全满足音乐创作需要,自勋伯格开始,乐音之外的一切声音都被纳入音乐创作中,体现出“万物皆可为音乐”的特征。另一方面,随着全球化进程下“文化杂糅”的愈发深入,许多亚裔作曲家“以各自鲜明的民族特质直接融入西方现代音乐的主流中”[16]。

与先人对音乐与书法具有共通艺术精神论述不同的是,当代作曲家将书法元素与音乐结合的探索多呈现于音乐的形式或音响,这并非对前人的否定,而是由两种艺术门类在表现形态上的异质性决定的。作曲家温德青坦言:“书法结构可以影响我的织体结构形态,并不意味着可以从音乐中听出书法来,因为它们是两种不同的艺术媒介……这种转换的重要意义在于它关闭了我在自己听觉系统库存里下意识地提取先人的、旁人的、自己曾经用过的或特意预制的一些作曲方式,而打开自己的新思路、构建这部作品的独特音响。”在《归道》这部作品中,作曲家将目光投向中国的书法艺术,通过提取和解构笔画、书势等书法元素来构建音乐作品的音高、音响及音色。从这个角度而言,对传统的解构实际上是作为新的音乐灵感,建构一种“新音乐”。

《归道》一曲对传统的解构不仅体现为作曲家对跨门类创作手段的运用,还体现为“跨文化”的创作倾向。从作品编制来看,作曲家选用了亚洲三国(中、日、韩)的民族乐器及西方的弦乐四重奏。单从如何处理好这些乐器在作品之间的关系而言,《归道》创作本身已经是一种“跨文化”。除此之外,《归道》的“跨文化”属性还体现在作曲家为这些乐器设计的“音响互联”上,即不同乐器演奏法上的相互借鉴。例如,在筝这件乐器上,用“指甲”(拨片)是一种常规的演奏技法,将其转移到弦乐上即使用拨片拨弦演奏;又如弦乐用弓演奏转移到古筝用弓拉奏琴弦;类似的技法借鉴还有伽倻琴演奏中大量的滑音对应弦乐使用大量的滑音、日本筝“指甲”触弦产生的噪音对应弦乐用弓压弦产生噪音等。

全球化浪潮下的音乐创作呈现出前所未有的多元局面,中国作曲家从本民族传统中汲取灵感,致力于探索“东方和西方风格的融合”[17]。在这一过程中,一种“世界性音乐语言”[16]正在诞生。“在《归道》一曲中,我设置了一个开放的音乐空间,任何需要的音乐元素都可以被纳入进来。”[1]76这一“开放的音乐空间”实际上就是后殖民理论家霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)所说的在“杂糅”中生成的“第三空间”。在建立一种独特的音响之外,这种从本国传统中汲取灵感的音乐创作还指向一种作为艺术和审美追求的“世界主义”。

归属于不同文化中的乐器,经由中国传统书法元素重新建构演奏,每一件乐器都在这一作品中生成了与以往任何时刻都不尽相同的独特音响,游走于传统与当代之间。与此同时,书法作为一种中国传统文化也被艺术化地置入世界性的艺术语言之中,东西方文化在音乐作品中达成了一种全新的联结。

四、结语

音乐和书法是两种历史悠久的艺术门类,存在于二者之间的媒介间性催生出了当代作曲家对于“音乐中的书法”这一创作实践的尝试。自学堂乐歌以来,中国音乐一直在对西方音乐理论的学习与改良中发展,中国作曲家也一直在寻找自身的主体性。在当代中国音乐的创作探索中,书法作为一种中国传统文化既是音乐创作灵感的来源,也成为构建新音乐的路径。在解构本民族传统中所生成的“独特音响”,源于传统又异于传统,承载着作曲家对东西音乐文化联结的期待。

注释:

①详见浅见洋二《距离与想象———中国诗学的唐宋转型》(上海古籍出版社2005年版)第113页。据浅见洋二,该处所引《中国画与中国诗》一文中的这段文字见于《开明书店二十周年纪念文集》(开明书店1947年版)所收该文的初版。后来,钱钟书对《中国画与中国诗》一文进行过大幅度修改,此段文字在《旧文四篇》(上海古籍出版社1979年版)和《七缀集》(上海古籍出版社1985年版)所收的该文中被删除。

参考文献:

[1]文子洋.基于亚洲传统音乐的再“创造”——混合室内乐《归道》创作札记[J].音乐生活,2023(1):73-77.

[2]Stephanie A. Glaser.“Dynamics of Intermedial Inquiry”[M]//Media inter Media:Essays in Honor of Claus Cluver.Stephanie A. Glaser ed., New York: Amsterdam, 2009: 13.

[3]Dick Higgins.Intermedia[J].Leonardo, 2001(1):49-54.

[4]佩特.文艺复兴[M].李丽,译.北京:外语教学与研究出版社,2010:169.

[5]叶维廉.中国诗学[M].合肥:黄山书社,2015.

[6]沃尔夫,李雪梅.音乐-文学媒介间性与文学/小说的音乐化[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2014(1):89-100.

[7]潘运告,编著.张怀瓘书论[M].长沙:湖南美术出版社,1999:17.

[8]宗白华.艺境[M].北京:商务印书馆,2011:341.

[9]项穆.书法雅言[M].赵熙淳,评注.杭州:浙江人民美術出版社,2012:93.

[10]沈尹默.沈尹默书法论丛[M].上海:上海人民美术出版社,2015:110.

[11]赵毅.汉字书法与民族音乐的艺术共性探析[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2011(1):141-144.

[12]姚佑南.中国传统书法的音乐性对声乐演唱艺术的启示[J].中国音乐,2015(3):219-221.

[13]陈以轩.何谓线条——探讨周文中和梁雷“书法声响”的实践[J].星海音乐学院学报,2021(2):85-95.

[14]谢建军.蔡邕《九势》的一般笔法理论基础及“势”与“力”[J].中国书法,2016(4):167-169.

[15]方建勋.考释古代书论中的“势”[J].南通大学学报(社会科学版),2006(2):104-108.

[16]沈旋,谷文娴,陶辛.西方音乐史简编[M].上海:上海音乐出版社,1999:475.

[17]布林德尔.新音乐——1945年以来的先锋派[M].黄枕宇,译.北京:人民音乐出版社,2004:162.

作者简介:向远航,中国传媒大学艺术研究院艺术学理论专业硕士研究生。研究方向:音乐传播。