以山河为索,学劳动精神

孙奕 周丹

20世纪60年代,勤劳勇敢的10万林州人民苦战近10个春秋,仅靠着一锤、一铲、一双手,就在太行山悬崖峭壁上修成了全长1500千米的红旗渠。

而在我们生活的东乡,也有一条“红旗渠”—捆山河,它同样承载着自强不息、开拓创新的民族精神。

圌山一渠诉旧事

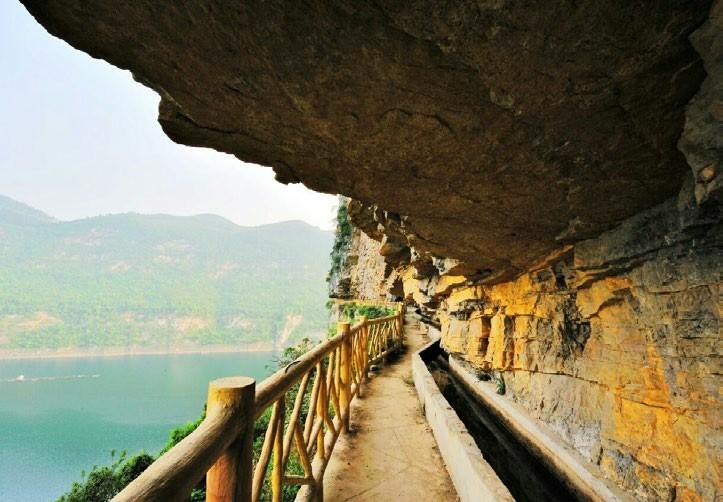

东乡的少先队员每天上学、放学的路上,都能看见一条碧波荡漾的河流蜿蜒而行,缓缓流向远方,这就是捆山河。当地人都说以前这里是一片荒山,那么这条河是什么时候出现的?人们为什么要开凿这条河?这条河又是如何被开凿出来的呢?“红旗中队”的队员们想要通过研学进一步了解捆山河,于是便带着这些疑问开启了探寻这条河流背后承载故事的旅程。

首先,“红星小队”对捆山河进行了实地考察,并且联系到了当地德高望重的魏校长,邀请他为队员们讲述捆山河的故事。魏校长先解开了队员们对于“捆山河”名称的疑惑。千百年来,东乡常受到以圌山为主的岗坡引发的洪水之害。饱受其害的乡民们以河为索,把山丘、岗坡捆起来,变水祸为水利,“捆山河”之名由此而来。

随后,队员们对魏校长进行了现场采访。

“魏校长,请问捆山河是如何被开凿出来的呢?”一名队员不解地问。

“1957年和1977年,乡亲们紧跟党的脚步,在极其艰苦的施工条件下,靠着顽强的意志,克服种种困难,用一锤、一铲、一双手,凿出了这条养育东乡人的人工河,也将红旗渠精神凿进了东乡子孙的血液里。”

“这不正是一种精神传承吗?我们一定要向不畏艰险的东乡人学习,传承宝贵的劳动精神。”一名队员脱口而出。队员们纷纷点头表示赞同。看到他们收获不小,魏校长感到非常高兴。

寻访归来,“红星小队”的队员们把捆山河的故事制成小报,张贴在学校的公告栏上,还开展了劳动精神宣讲活动。

东乡民众谱新篇

听了捆山河的故事,队员们对这条养育东乡人的人工河的兴趣更浓了,“红花小队”的队员们再次踏上追寻之旅。这次,他们寻访了当年参与河道开凿工程的徐有庆爷爷。徐爷爷是土生土长的东乡人,也是当年上万名开凿捆山河的群众中的一员。徐爷爷拿出开凿捆山河时使用的铁锹给队员们看。铁锹看起来那么小,但东乡人却用它挖出一条河,这让队员们心生敬意。更令他们难以置信的是,参与开凿捆山河时,徐爷爷只有14岁。

“那时候没有工钱,都是义务修建,因为大家知道,进行水利建设是为老百姓好!”徐爷爷虽已80多岁,但说起开凿捆山河时的情景,言语间仍充满热情,“鞋子磨破是家常便饭,肩膀磨出血泡大家也都习以为常,那时候每个人都有着一股不怕累、不服输的干劲!”

沐浴在温暖的阳光下,伫立在静静的捆山河边,听着徐爷爷讲述那段往事,队员们感慨万千,原来这条东乡人的“红旗渠”承载的是劳动人民对党的忠诚、对祖国的热爱、对美好生活的无限憧憬!

红色少年创未来

昔日时常引发洪水的岗坡,现如今成了潺潺河流灌溉着的农田;往日泥泞不堪的土路,变成了条条宽阔的水泥路。东乡人民不但生活水平提高了,生活环境变美了,更重要的是,刻在东乡人血液里的红旗渠精神代代相传。在这次寻访活动中,队员们追随着党的脚步,来到东乡人的“红旗渠”,学习东乡人的拼搏精神。队员们回来后通过交流讨论,分享了观后感。

队员朱镇辉发言:“我发现黑龙江省的大庆油田、贵州省的毕节天渠、安徽省的茨淮新河等工程也是党带领着乡亲们一锹锹挖出来的。”

队员李熙泽说:“一幅幅生动的图片、一段段感人的故事、一件件简陋的工具在我脑海中反复浮现。我爱家乡的山山水水,更爱流淌在家乡人血液里的拼搏精神!”

听完两位队员的发言,其他队员纷纷点头赞同。

活动结束后,队员们利用“红领巾1小时”实践活动时间,走进田间课堂体验劳作,大家在烈日下播种,挥洒汗水,不仅体会到劳动的艰辛,更理解了党带领东乡人民开凿捆山河的价值和意义。

不知不觉中,“幸福都是奋斗出来的”这句话指引着队员们用实际行动学习先锋榜样,争当优秀少先队员。校园内的一切正发生着改变,那校园外呢?

队员们通过微信公众平台发布相关报道,以便让更多的人看到东乡人自己的“红旗渠”。队员们在学习劳动精神的小岗位上作出了大贡献!

一代人有一代人的使命,新的时代,新的长征。身处今天的中国,如何才能更好地传承红旗渠精神呢?唯有加倍努力,继续奋斗。面对科技飞速发展的时代,队员们要不断学习掌握先进的科学文化知识,练就报效祖国和人民的真才实学,并在实践中不断经受磨炼,提高自身技能,从而把爱国情、报国志真正落到实处,立志向,修品行,练本领,传承红色基因,争做拥有“四个自信”的时代新人!

研学总结

回顾整个活动,我的总结有三点:

一、探寻点滴,内涵丰富。以探寻一条河流背后的故事激发队员们探索祖国建设的红色故事。

二、以人为本,促进发展。让队员们自主开展一系列校内外活动,培养艰苦奋斗的意志品格。

三、融合资源,务实求高。以此次活动为契机,组织开展更多劳动精神教育活动,脚踏实地为党育人。