书评人:『副刊小偷』成长记

←2016 年,书评首次在报纸上刊出

姓 名 Da nte

身 份 《经济观察报》《南方周末》《新京报》书评撰稿人

书评人是一个有趣的角色——他们既不是作者的传声筒,也不是读者的替身,但又要在一定程度上兼顾两者的视野。阅读时,我需要做好笔记,将自己的看法和感受整理成书评。我撰写的每一篇书评都如同一座桥梁,将读者所在的现实世界和文字世界联结在一起。

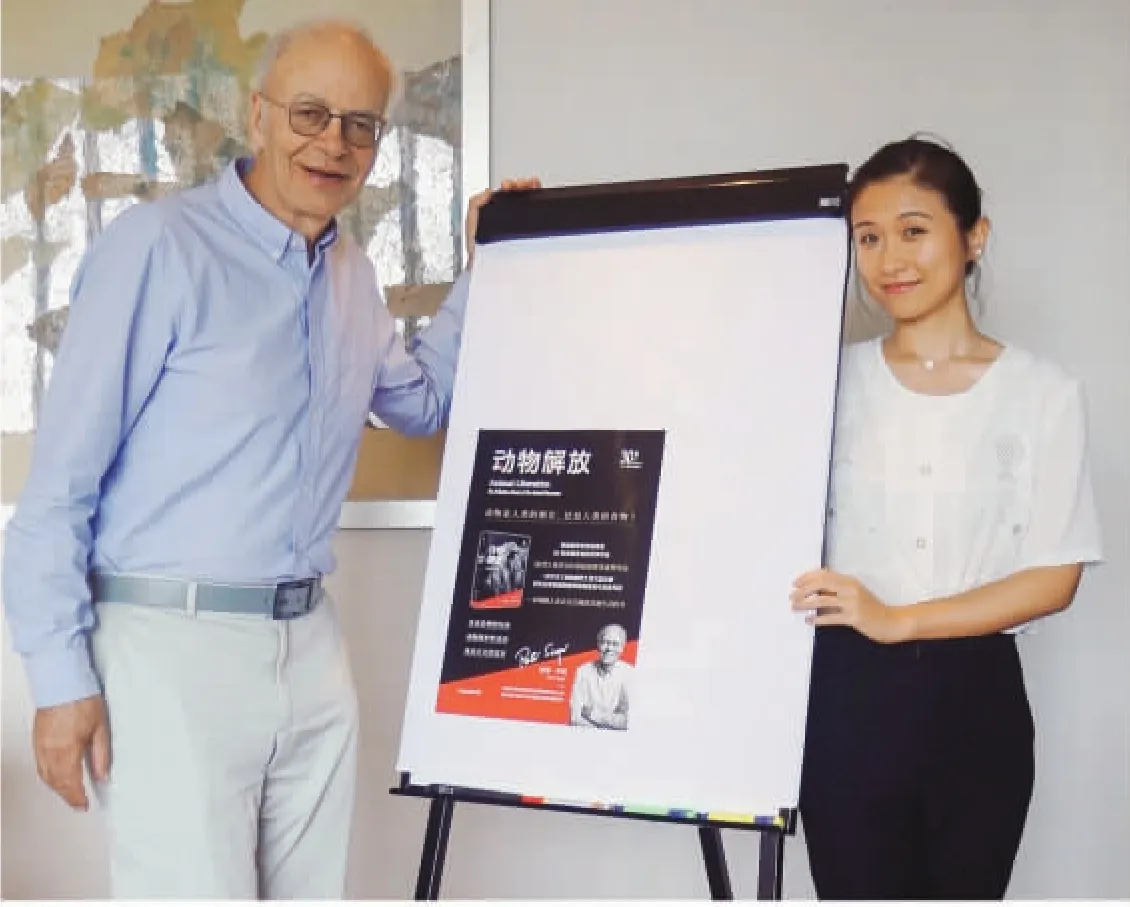

→2018 年,与访华澳大利亚哲学家彼得·辛格对谈

我的文字收集癖

从小到大,我就是别人口中的“书迷”。我喜欢阅读和收集文字,喜欢盯着美丽的插画看个不停,将我认为好的东西都记录下来。

那时候,信息的传播没有现在这般容易,只言片语都显得格外珍贵。我会尽我所能去搜罗所有跟书籍有关的东西,从家里订阅的报纸到书店免费自取的增刊和书目,再到学校阅览室里琳琅满目的杂志。我研究它们上面刊载的书讯,把感兴趣的书名记在一个灰色硬皮小本上。我对报纸副刊的书评尤为感兴趣,堪称“副刊小偷”——报纸只要从我眼前晃过,就会被“扣留”。我将喜欢的书评都剪下来,夹到那个灰色小本里。当然,如果是在阅览室、图书馆看到的,就只能一字一句抄录。

随着年龄的增长,我可以接触到的信息越来越多,能够收集到的剪报也越来越丰富,灰色小本的脊背都被撑裂了,我的大部分收藏不得不转移到专门的收纳盒里。

那个灰色小本现在依旧躺在我的书架上,它已经陪伴了我20 多年,里面夹的剪报大多如枯叶一般在时间的流逝中发黄变脆。对我来说,这个本子最大的意义是记录:我用它零星、杂乱地记录了自己阅读生涯里的所爱、所感、所悟——有时只是一句原文摘录,有时则是词不达意的长篇大论。这个小本子赋予了我一种大胆评判任何作品的傻傻的勇气,它也成为我后续漫长人生的第一块基石。

从读者变为作者

收集和记录,让我单薄的生命有了某种纵深。幼小的我还不理解,这就是最简单的“读书笔记”,只知道我构建了一个只属于自己的旖旎世界,我在其中流连忘返,从不会感到无聊或孤独。

不过,那时候我根本不敢妄想自己提笔写些什么。直到某一次,我随手在网上发了一篇读书笔记,表达了自己当时的阅读感想,竟然收获了几百条点赞、转发和评论。这次经历让我隐约地意识到,自己的记录或许是有一点价值的。我有了更大的动力,开始不断地为自己喜欢的书撰写评论。不久之后,就有出版社和媒体的编辑开始联系我。

中学时,我每隔一两天就会去三联书店转转。书店门口有个小架子,可以领到免费书目及报纸杂志的增刊。当时《经济观察报·书评增刊》刚刚创刊,我对这份增刊总是翘首以待。有意思的是,它也是第一个刊载我书评的媒体。

←在法国巴黎莎士比亚书店

从读者变为作者,我此前从未奢望过这种身份的转换。有一个时期,我为增刊撰写了好几篇外国文学作品的评论,这正好是我的老本行(我的专业是比较文学与世界文学)。刚开始撰写的时候,我满脑子都是要套用哪些理论,如何验证这些理论。殊不知,所有理论就和我们在学校学的知识一样,其存在的意义不是充当标准答案,而是为我们自身所用。慢慢地,我学着放下这些包袱,先做好读书笔记,再设法表达自己想说的,而不是挪用别人说过的。用自己的声音讲出自己的观点是需要勇气的,而领悟到这一点后,我好像有了些许撰写书评的“手感”。

书评有各种各样的形式。近些年来,我在为儿童群体撰写介绍书籍的节目脚本。和传统书评不同的是,节目的受众是小朋友,我不仅需要将书中的故事以舞台形式呈现出来,还要用孩子能够接受的表达方式来传达书籍的意旨。我戏称自己为“拆书师”,通过自己的阅读和记录,把一本书拆开揉碎,讲解给每一个渴望了解内容的读者听。

多年来,我获得过读者的肯定,也辗转收到过来自书籍作者的感谢和褒扬,还有人带着撰写文学方向毕业论文的困惑来找我商量。在当下这个信息高度发达的时代,我依然相信,精心撰写的笔记仍有不可取代的作用和意义。

职业读书人如何做笔记

每当我准备撰写书评或是读书笔记时,永远有一个关键问题摆在眼前:这本书为何值得一读?挖掘一本书的价值,我会从这几个角度入手:是否触及了某种鲜为人知的知识或者历史真相;是否呈现了某种具有普遍性的人类处境;是否能帮助我们更客观地理解世界、自然、生命;是否在某种程度上反映了我们当下的生活;是否能帮助我们更深入或者另辟蹊径地理解当下或未来……找到一本书的价值所在,也就找到了它与读者之间的关联。如果我的笔记能引导读者发现这种关联,读者也就有了阅读的意愿。

撰写书评是一项孤独的工作。通常,整个写作过程都是在孤军作战。首先自然是要阅读,有时一篇书评只涉及某一作品,有些选题则会囊括多本同类题材、领域的书籍。这需要投入大量时间,尽可能多地发现书中的“闪光点”。我做不到过目不忘,因此每本书至少从头到尾读两遍,对关键的内容则会反复阅读,不断标记我感兴趣的、可能有用的信息(每看一本书,我都要消耗很多便签纸)。我还会查阅各种背景资料,作为书中内容的佐证、补充。不过,这些都只是万里长征的第一步,无论我做了多少准备工作,真正动笔时仍然会感到捉襟见肘、无所适从。每一本书都有自己独特的灵魂,如何尽可能地向读者展现它,但又保留一些神秘感,这是一个难题。另一个难题是,作为书评人,我不是作者的传声筒,也不是读者的替身,我的责任是引导读者全面、理性地去评估一部著作。这说起来容易,其实很难做到。直至今日,我还在笨拙地寻找着某种平衡……终于,草稿完成了,但工作远没有结束,还要配合不同媒体平台进行修改,删掉较为冗余的内容,留心检查语病和错别字。可想而知,每次写作过程都是一次痛苦的试炼。

好在试炼之中,也总会出现一些满载成就感的瞬间。有一次,我花费了将近一个月时间,为一本讲述卢旺达大屠杀的纪实作品撰写读书笔记。很多个深夜,我独自面对书中所记载的惨绝人寰的罪行,耳中回荡着受难者无声的哭号,因内心共情而几近崩溃。我以为自己会放弃,但最终还是写完了。文章发表后,大量公众号转发,热心读者纷纷留言分享他们的感受。那时我觉得,阅读也可以是一种勇气、一种反抗暴力和麻木不仁的姿态、一种证明人性保有希望的行动。即便我身在书斋,依然可以为世界贡献绵薄之力。

今年,我的工作领域又有了一些拓展。我对多位著名作家进行了邮件采访,其中大卫·麦考利、埃琳·E.斯蒂德等人都赢得过童书界最高殊荣之一“凯迪克金奖”,与他们的交流令我收获颇丰。以前,我置身于文字背后,总在记录和分析作者的想法和意图;现在,我有了更多机会,可以与他们直接交流,打探和记录他们的心声,这也是另一种全新的“读心笔记”。

我这30 多年读书生涯虽然没有获得什么轰轰烈烈的成绩,但我依然可以说一句:我正活在少年时的梦想中,提笔记录每一本书的灵魂。