数字资本批判:青年群体“亲密劳动”症候探赜及消解进路

马光选 陆涛

〔摘要〕随着网络媒介技术的快速发展,亲密关系的构建延展到虚拟空间,发展出一种根植于情感联结、依附于数字平台、隶属于数字劳动的新型劳动类型——“亲密劳动”。青年群体作为数字时代最具代表性的“亲密劳动者”,逐渐演变成数字媒介消费过程中的“免费价值生产者”,在时间、创意、情感、爱好、情绪等方面沦为被数字资本支配的对象,导致了休闲异化、创意剥夺、感性消费等社会症候。本文从马克思主义政治经济学的研究视角出发,综合运用“网络民族志”“深度访谈”等质性研究方法,对青年群体“亲密劳动”中“亲密价值”的生产与分配问题进行讨论,旨在分析藏匿其中的资本逻辑,彰显马克思主义政治经济学批判的时代价值,并进一步探索青年群体“亲密劳动”症候的消解进路,力求为青年群体的“解放”提供经验性参考,以媒介正能量融入青年,提振青年信心,优化社会人才结构。

〔关键词〕亲密劳动;数字资本;数字劳动;亲密价值;政治经济学

〔中图分类号〕F0-0 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2024)02-0036-11

一、问题的提出

“工业4.0时代”深刻的变革驱动着大数据、算法、人工智能等新兴技术飞速发展,使互联网、移动终端、社交媒体等新的媒介迅速普及开来,特别是“具备交互性与用户生成内容特质的社会化媒体的普及,为亲密关系的开启、维系、呈现和构建提供了更多新的可能,甚至重新定义和塑造了人们的亲密关系”〔1〕,即“数字亲密关系”,也一并推动着“数字劳动”的时代化、具体化演绎。通过梳理和总结学界的结论得出,数字劳动主要包括数字雇员的劳动和数字用户的劳动两种形式,为体现研究对象的精准性,本文探讨的是第二种数字劳动形式,“互联网平台的商品是用户数据,创建这些数据的过程同样被认为是一种创造价值的劳动”〔2〕。随着“媒介逻辑逐渐渗透至人们交往互动最私密的领域”〔3〕,笔者关注到一种“与关系、情感紧密交织起来的低薪甚至无偿的劳动”〔4〕,与公众人物在社交媒介上同受众所进行日常的、不间断沟通互动的“关系劳动”(relational labor)不同,这种“低薪甚至无偿的劳动”是受众通过养号、互动、打榜等方式维系和经营同公众人物关系之间关系的劳动,笔者将这种根植于情感联结、依附于媒介平台、隶属于数字劳动的新型劳动形式定义为“亲密劳动”。

改革开放以来,在市场经济的推动下,受数字资本天生逐利特性的影响,我国娱乐产业在迅猛发展的同时也出现了许多问题,数字娱乐资本通过抓住粉丝非理性心理和需求,制造出各种“巨星”“顶流”,通过“粉丝消费”“应援集资”等手段牟取暴利,违背文艺规律和人民利益的事情在资本的推动下大行其道,媒介平台、流量明星、“饭圈”文化在资本主导下逐渐形成一条完整的利益链。青年群体作为媒介平台中最具代表性的“亲密劳动者”,逐渐演变成数字媒介消费过程中的“免费价值生产者”,沦为数字资本支配的对象。资本持有者通过模糊其“工作—休闲”界限,从而使低薪甚至无酬的“亲密劳动时间”占据了整个必要劳动时间,实质上是对“亲密劳动者”整个“亲密劳动时间”的绝对延长以实现“亲密价值”生产,是“对现实的人除工作以外的所有日常生活的占据,是对绝对亲密价值的占有”〔5〕,进而导致休闲异化、创意剥夺、感性消费等社会群体症候。因此,必须斩断娱乐圈乱象背后的资本链条,整治数字娱乐资本无序扩张乱象,坚守“以人民为中心”的立场,把这一群众急难愁盼的问题放在重要位置进行考量。

基于此,笔者通过“网络民族志”和“深度访谈”的资料收集方法,在微博、抖音、小红书、哔哩哔哩等数字娱乐资本持有、青年群体广泛参与的媒介平台中收集“亲密劳动”的第一手材料,从马克思主义政治经济学的研究视角出发,采用个案研究的论证方法,预设了数字娱乐资本持有者在垄断“亲密劳动者”个人信息及其行为原始数据后加工处理成能够满足人们某种需求的数据产品,从而使媒介平台价值增殖以具备交换价值,最终目的是实现数字娱乐资本的增殖;进而预设了数字娱乐资本在“亲密劳动”过程中通过平台功能赋予的形式模糊了“亲密劳动者”“工作—休闲”界限、侵占了“亲密劳动者”全部生活领域,过度获取其“亲密价值”以实现自身的扩张和增殖,以一种更隐蔽、更广泛的方式支配着“亲密劳动者”的劳动。

二、概念与方法

梳理国内外学术界相关文献发现,国外对于自媒体时代数字劳动过程中因亲密关系构建、维系而衍生出的“亲密劳动”研究材料较为丰富,国内相关的研究则比较滞后,“亲密劳动”内涵语焉不详,对其相关概念进行界定有助于厘清与深入研究问题。由于媒介平台的多样性与复杂性,需要寻找切适的研究方法,细腻捕捉“亲密劳动”行为产生的社会症候以及“亲密价值”的生产与分配问题。

(一)概念界定

数字时代媒介平台的发展催生出了具有多种形态的“数字亲密”,在资本的支配下培育和动员“亲密劳动者”作为“亲密价值的生产者”展开“亲密劳动”,其最终结果是这些“亲密劳动者”逐渐沦为被数字资本支配的对象。

1. “亲密劳动”概念的界定

“亲密劳动”是媒介逻辑渗透至人们交往互动最私密的领域,进而形成的与关系、情感紧密交织起来的低薪甚至无偿的劳动。“亲密劳动”的劳动本性需要结合“马克思对一般生产劳动的概念界定和人类劳动一般的本质规定来理解”。〔6〕首先,“劳动过程的简单要素是:有目的的活动或劳动本身,劳动对象和劳动资料”。〔7〕“亲密劳动”是一种对虚拟的劳动对象进行认知加工的有目的的活动,其劳动对象是非物质形态的包括语言、文字、图像、视频、行为、创意等在内的数据内容。劳动资料则是借助一定的物质形态(电脑、智能手機等)呈现出来的数字信息技术,在此意义上,“亲密劳动”符合马克思一般生产劳动的概念。其次,从普遍性来讲,“亲密劳动”是“人类劳动力在生理学意义上的耗费”〔8〕,即抽象劳动;从特殊性来讲,“亲密劳动”是“人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费”〔9〕,即具体劳动。劳动的二重性体现了人类劳动一般的本质规定。综上所述,“亲密劳动”仍旧属于劳动范畴,并未实现对马克思主义政治经济学研究对象的超越。

2. “亲密价值生产”概念的界定

有学者将“数字无酬劳动”从“数字劳动”中区别出来,认为一切生产了“一般数据”〔10〕从而产生价值增值,却被资本持有者无偿占有的劳动,都是“数字无酬劳动”,为本文界定“亲密价值生产”的概念搭建了基本的框架。“亲密价值”在其形式上类似于马克思意义上的剩余价值,“亲密劳动者”将他们的劳动时间全部对象化在“一般数据”之中,在数据处理员工的加工后打包给广告商或包装成“亲密劳动者”喜欢的形式返还回来,从而实现其交换价值。在此意义上,“亲密劳动”中“亲密价值”的唯一来源是“亲密劳动者”的“亲密劳动时间”,只是并未取得“以劳动力换取工资”这一传统生产性劳动的形式。“亲密价值生产”包括绝对亲密价值生产和相对亲密价值生产两种形式。在绝对亲密价值生产中,资本通过“劳动时间去边界化、闲暇时间劳动化、社会工厂化把一切时间空间纳入劳动体系”〔11〕,使“亲密劳动者”消耗更多的体力和脑力劳动;在相对亲密价值生产中,资本通过技术手段,不改变劳动时间的情况下,同一时间内大量增加“虚假受众”〔12〕的数量,增加“一般数据”的产量,从而相对地实现价值增殖。数字娱乐资本的内在逻辑就是过度获取“亲密劳动者”的“亲密价值”以实现自身的扩张和增殖。

(二)研究方法

考虑到媒介平台的多样性和复杂性,亦考虑到数字娱乐资本支配“亲密劳动者”进行“亲密劳动”行为具有延伸性、虚拟性以及隐蔽性,本文采用“网络民族志”与“深度访谈”相结合的方法,总结青年群体“亲密劳动”产生的社会症候并尝试探索“亲密价值”的生产与分配问题。

1. 网络民族志

网络民族志是线上田野考察中一种较为常见的研究方法,应用于当前以计算机为中介的社会世界中可能发生的一切事情。主要运用“参与观察”与“潜伏观察”收集各类研究资料,专注于互联网情境,具有即时性、高效性等特点,适合探究虚拟世界中发生的互动。笔者长期“潜伏参与”到多个“亲密劳动组织”中,观察“亲密劳动者”群体日常交流与互动,收集第一手资料。但由于网络民族志的在线、文字形式、距离感等特点,很多时候难以实地调研和采访,所以需要辅之以“深度访谈”法“深描”“浸染”,以期更好地了解研究对象。

2. 深度访谈法

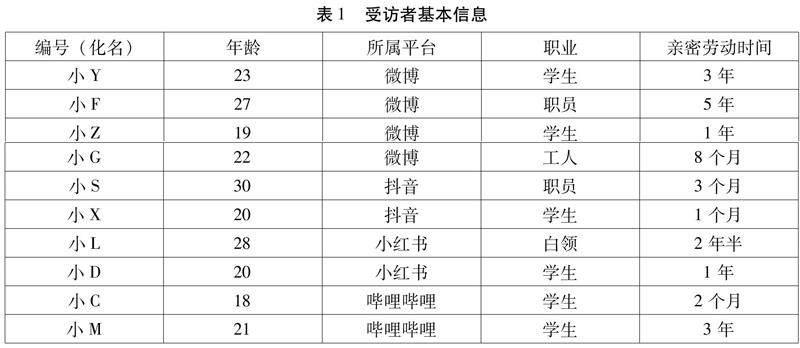

深度访谈是访问者与受访者之间以一种单独的、个人的互动方式进行面对面的交谈,达到意见交换和构建意义的目的。访问者借由访谈的过程与内容,发掘、分析出受访者的行为动机、信念、态度和看法等,除了可以增加资料收集的详实性外,还可以借此了解受访者对问题的想法和态度。笔者通过私人关系、网络邀约等方式,对10位来自不同平台,不同年龄段青年“亲密劳动”的相关经历和个人感受展开深度访谈,每位访谈者时长为40-60分钟,并征得受访者同意后采取录音的方式进行访谈记录。受访者的信息如表1所示。

三、群体症候:“亲密劳动者”生产行为的多元化表现

通过“网络民族志”的研究方法发现,活跃在各大媒介平台上的青年群体,作为“亲密劳动者”参与类型多样的“亲密劳动”,多集中于晚上8点-12点这一人们由忙碌工作转为休闲娱乐的时间段内,通过点赞、评论、转发、打榜、打赏、反黑、控评等劳动行为经营、维系同公众人物的感情和关系,劳动过程中凭借其自主意识生产出的“亲密数据商品”被数字娱乐资本垄断以实现增殖,受“准社会交往”心理的影响容易冲动消费,集中表现为休闲异化、创意剥夺、感性消费等社会群体症候。

(一)休闲异化:休闲时间因“深度利用”而匆忙化

资本以其强大的创造力不断丰富现代休闲的物质基础,拓展了新的休闲方式和休闲空间,促进了休闲的空前发展。然而在当今这个时代,“休闲却发生了异化,休闲被物的目的所規定和引导,背离其内在的精神本质和主体的真实需要”。〔13〕究其原因,都是资本逻辑在不同领域对人不同形式的强制,资本逻辑才是全部异化的总根源。马克思指出,“机器就其本身来说缩短劳动时间,而它的资本主义应用延长工作日;机器本身减轻劳动,而它的资本主义应用提高劳动强度。”〔14〕在“亲密劳动”的场域中,随着媒介技术的革新,“亲密劳动者”的休闲活动被普遍劳动化,打破了过往工作时间和休闲时间判若鸿沟的状态,几乎所有的休闲时间都被纳入资本持有者对“亲密价值”的占有机制之中。他们开始自主侵占自己的非劳动时间,成为公众人物形象塑造的参与者和传播者,“对异化劳动的拒斥趋于消除,无间歇的工作观念被认同”〔15〕。

一个圈有各种粉,大粉需要各种带头引导;战斗粉需要有理有据、灵活多变、击中要害;数据女工需要忍受枯燥,还不被人发现;产出及剪辑需要安利和活跃圈子;反黑替我们负重前行。此外,还需要大量的散粉,我就是散粉,在我没能力做到以上带领作用的条件下,我会选择积极参与!我甘愿被她们带领,因为我确实能力不如她们。(访谈对象,小Y)

消耗最大的其实不是金钱,更多的是自己的精力,剧组会跑空,机场会被溜,跑到很远的地方来,只为了见几分钟。(访谈对象,小F)

每天上课的时候设置成静音模式偶尔刷一刷,回到宿舍之后终于可以躺着刷了,给人一种非常放松的感觉,属实是吃饭、休闲必备了。(访谈对象,小S)

“亲密劳动组织”内部形成不同的分工,从事着维系、经营同公众人物情感的劳动,除工作外,他们的休闲、消费、社交等活动都被编织进媒介平台、商业资本和公众人物共谋构建的虚拟世界之中,完全觉察不到自己“亲密劳动者”的身份,更不会拒斥“数字”对自己休闲时间的全盘接管,甚至还以极强的自主意识沉溺其中,为资本扩大再生产注入源源不断的数据原料,使休闲异化为“无闲”。

(二)创意剥夺:创意生产因“为爱发电”而商品化

韩炳哲批判“新自由主义将剥削包装成自由和自我实现的手段,在这种信念下人们心甘情愿地压榨自身”〔16〕。“亲密劳动者”同时也充当着“创意劳工”的角色,即“在社交媒介上利用自己的认知盈余,进行创造性的非物质劳动的生产者”〔17〕。在与公众人物的互动关系中,主要以创造性的内容和实践来实现自身劳动价值,具有自主性、免费性及自我剥夺性,受到资本和自我的双重剥夺。“创意劳工”借助媒介平台“可供性”以公众人物为中心进行创意生产和自我表达,如二创、同人创作、口碑宣传等都是“亲密劳动者”中常见的生产行为;同时也期待在基于“趣缘”的圈层传播中能够获得情感归属和群体认同,认识有共同兴趣爱好的人以及获得他人的肯定对于“亲密劳动者”的创意生产是一种莫大的鼓舞,将激励着他们进行更多的创作。诸如此类的生产与公众人物有关内容的行为,给“亲密劳动者”以满足感和归属感,为现实生活提供某种支撑。

我们都不会忽略角色剪辑、二创安利,遇到产出就大力支持。现在很多人都不来微博玩,所以要重视小红书和抖音安利,需要我们及时把物料搬运到这两个平台,同时可以友好引流一些超级喜欢的朋友来微博看一看,多一个人超话签到也挺好的不是吗?(访谈对象,小Z)

正向安利远比粉圈争斗有用,无论对自己还是路人而言。(访谈对象,小G)

我会把某某的照片视频收集之后进行二创上传到B站上来,看着同样喜欢他的集美们弹幕支持,和大家一起分享交流会感到非常快乐。(访谈对象,小M)

在“亲密劳动组织”中,“亲密劳动者”对媒介公众人物(如主持人、电视电影角色等)产生一种情感依恋,并由此发展出一种基于“想象”的人际关系,这种关系类似但区别于真实的社会交往,因而被称为“准社会交往”〔18〕。与公众人物的“准社会交往”心理是“亲密劳动者”创意生产的原动力,驱使其“为爱发电”参与“亲密数据商品”的生产。

(三)感性消费:消费理念因“白嫖可耻”而盲目化

随着社会发展和消费环境的变化,原本相对中立的消费价值观正在经历着一场深刻的变革,掀起的消费主义思潮正逐渐侵蚀“亲密劳动者”的思想。“消费主义鼓励过度消费和物质追求,认为可以通过购买和拥有更多的商品或享受更多的服务来获取幸福感和满足感”〔19〕,对“亲密劳动者”价值观的改造遵循一定的逻辑。其一,“亲密劳动者”在消费中追求身份认同。“亲密劳动组织”不是单纯的偶像崇拜,而是“亲密劳动者”加入“以明星为标志的亚文化群体,通过互动参与寻求价值认同”〔20〕。那些没有过购买杂志、专辑、周边等“氪金”行为的“亲密劳动者”在“亲密劳动组织”中被叫做“白嫖粉”,“白嫖可耻”渐渐成为该圈层共同的价值理念。其二,资本操纵创造虚拟需求。媒介平台的功能使消费者可以在任何时间、任何地点进行消费活动,“亲密劳动组织”对“氪金”行为的崇拜“不仅是商业资本与媒介平台操控粉丝经济的基础,还是他们塑造其集体消费观的结果”〔21〕,对公众人物的仰慕之情决定了“亲密劳动者”的消费需求与消费内容。

某艺人参加活动共投放188辆公交车共计348台电视屏,每天上屏80次。

听歌可以,给明星花钱,绝对不可能,我还不如买吃的。(访谈对象,小X)

人心最经不起的就是金钱考验,带着利益的爱不会长久,我觉得明星本人也不喜欢利用他赚钱的粉丝。(访谈对象,小L)

真情实感追了一年多,生活费剩下的钱都没存起来全给他买商务买周边,加起来也快1万了。(访谈对象,小D)

为了鼓励“氪金”的消费行为,“亲密劳动组织”的意见领袖们往往带头进行动员,与其他“亲密劳动组织”的竞争会引发本社群“亲密劳动者”的羞耻感进而激发起更浓的“氪金”愿望,对“白嫖粉”的诟病与对“氪金粉”的追捧造成了群体的二元对立,且只认可“明星—粉丝”单向的消费流通,反之则对利用明星赚钱的行为嗤之以鼻,集中体现了其群体消费理念的盲目化。

四、“亲密价值”:生产过程与分配过程

“亲密劳动”是“亲密劳动者”与以硬件设施为载体的数字信息技术这种特殊的劳动资料相结合并作用于虚拟的劳动对象即数据的过程。“亲密劳动”在“亲密数据商品”生产中起着重要的作用是数据商品“亲密价值”得以生成的根本原因。资本持有者通过垄断数据信息资源、模糊“亲密劳动者”工作休闲界限以实现侵占其社会生活全部领域的目的,无偿占有“亲密价值”以实现资本增殖。在“亲密劳动”过程中,数字娱乐资本对数据信息、技术和平台的垄断深刻地影响着“亲密价值”的生成与分配。

(一) 一般数据:“亲密劳动商品”价值的生产过程

“一般数据”是对所有用户生成数据的抽象,“亲密劳动”在其本质上是实践的,是生产“一般数据”的行为。“亲密劳动”场域中的“一般数据”是每一个“亲密劳动者”劳动的产物,它首先是一种在数字化活动中被生产出来的产品。马克思指出,“商品是一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物”。〔22〕基于此,笔者将“亲密劳动”的产品定义为“亲密数据商品”,即数字娱乐资本雇佣数字处理员工对“亲密劳动者”的行为原始数据进行加工处理后形成的能够满足人们某种需求的数据产品。数据商品生产劳动按照是否給予劳动报酬被分为两类劳动过程,“一是生产数据产品作为数据商品生产原料的劳动,二是数字处理员工依托平台对数据进行处理的劳动”〔23〕。“亲密劳动者”在媒介平台上以文字、图片、视频等方式维系、经营同公众人物的情感和关系,创造了可以承载有用信息的数据,这些数据可以刻画出“亲密劳动者”的媒介使用习惯、平台消费行为等,了解其切实需求,从而个性化定制界面内容。

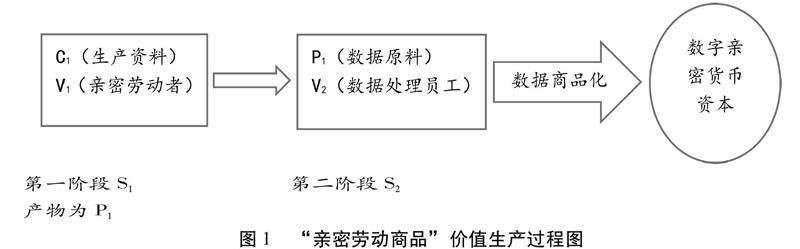

从价值层面抽象这一劳动过程,资本持有者以占有“亲密劳动者”“亲密劳动”的形式获取“亲密价值”,“亲密劳动”本质上是被资本持有者无偿占有的超过社会必要劳动时间的劳动,即“无酬劳动”,因此,“亲密价值”就是劳动者在无酬劳动时间内创造的价值,其实质是无酬劳动时间的对象化。互联网平台资本持有者的预付资本包括不变资本(C),“用于购买技术设备、基础设施等生产资料,为‘亲密劳动者提供创造或处理加工数字信息内容的服务场域,在生产过程中不改变自己的价值量;以及可变资本(V),即数据处理员工的工资”〔24〕。在第一个生产阶段(S1),资本持有者对“亲密劳动者”浏览、评论、分享等行为所产生的文字、图片、视频等数字信息内容进行收集、占有,产物为P1;在第二个生产阶段(S2),媒介平台的数据处理员工对数据进行处理、分析使产生的“亲密数字产品”商品化以获取利润,如图1所示。

至此,“亲密数据商品”便转化为“亲密货币资本”,媒介平台资本持有者不断把获取的利润与“亲密价值”投入企业再生产,如此周而复始,实现资本的积累。

(二) 生产控制:“亲密价值”的形成过程

在“亲密数据商品”生产的过程中,不变资本不改变自己的价值量,而可变资本因为有了“数据处理员工”和“亲密劳动者”等“活劳动”的参与,“亲密价值”才有了被生产的可能性。基于“剩余价值理论”,马克思把剩余价值的生产区分为“绝对剩余价值”和“相对剩余价值”。类似的,“亲密价值”的生产因此也包括了绝对亲密价值的生产和相对亲密价值的生产,前者通过延长工作日实现,后者则通过提高劳动生产率实现,数字娱乐资本对“亲密价值”的占有比例则通过“亲密价值率”来表示。

在“亲密数据商品”的生产过程中,可变资本包括数据处理员工的有偿劳动V1和“亲密劳动者”的“低薪甚至无偿的”的劳动V2(本文考虑到数字娱乐资本持有者为了实现平台价值的升值,雇佣大量“虚假亲密劳动者”即网络水军参与“亲密劳动”,过程中支付少量的工资,故V2趋近于0),即V1+V2(V2→0)。“亲密价值”由两者共同劳动所得,包括数据处理员工在“亲密劳动时间”内创造的价值量I1和“低薪甚至无偿”的“亲密劳动者”在媒介平台中生成并被资本增殖所利用的数据创造的价值I2,即I1+I2。“亲密价值率”I则是“亲密价值”和可变资本的比值。上述文字可表述为公式:亲密价值率I=I(亲密价值)/V(可变资本)=I1+I2/V1+V2(V2→0)。由此公式可知,当“亲密价值”一定时,V2越趋近于0,“亲密价值率”越大。

与大工业时代强制性的资本占有不同,媒介平台的资本持有者们用一种更为隐蔽迷惑的机制强化了对“亲密劳动者”“亲密价值”的控制与支配。其一,资本持有者们无偿占有“亲密劳动者”的信息数据资源并转化为“一般数据”,使私人数据逐渐商业化、产业化与金融化,同时允许“亲密劳动者”免费获取分享资源、共享技术平台、发挥数据的分享增殖功能,无偿占有“亲密劳动者”“亲密价值”,对其实行强制性支配。其二,媒介平台模糊了工作与休闲的时间界限,媒介和公众人物共谋侵占了“亲密劳动者”社会生活的全部领域,使他们不自觉地蚕食自己的非劳动时间,将休闲娱乐活动异化为数据原料的生产过程,资本逻辑进入私人空间,渗透蔓延至人们生活的各个角落。

(三)过度占有:“亲密价值”的分配过程

拜物教是指对物带有宗教形式的崇拜现象。随着数字经济时代的到来,微博、抖音、小红书、视频号等媒介平台的出现“对人们日常生活实现了更广泛高效的积聚,也对人们现实功能实现了更方便快捷的代替”〔25〕。在一项1.3万人参与的关于“你每天花多少时间在社交媒体上”的调查中,5-8小时的人最多,共计3225人,10小时以上的有2998人。人们逐渐开始依赖社交媒体,媒介平台由此成为了当前时期真正的“物神”,经历了人和物的“对象化”发展为“物的人格化”,最后成为人格的物化的过程,其神秘面纱下掩盖了人们真实的社会圈,可视为拜物教的新形态。在媒介平台上,“亲密劳动者”通过文字、图片、视频等表达自己对公众人物的喜爱以展示自己,即对象化;在此过程中,他们将平台的属性误认为是自己的社会属性,即物化的人格;此外,“亲密劳动组织”的成员通过媒介平台互相指认与对方或与公众人物的社会关系以证明自己的社会地位,即人格的物化。例如“饭圈”这一“亲密劳动组织”里常见的“大粉、战斗粉、数据女工、反黑”等。在这一过程中,媒介平台通过和公众人物共谋的方式,积累了足够多的“亲密数据商品”,打包卖给广告商和投资商,从而使自身增值以具备交换价值。同时,“亲密劳动者”的二创、同人创作等也吸引着更多的人成为“亲密劳动者”,其实质是数字娱乐资本裹挟下的实现资本增殖的工具。

一方面,媒介平台固有的特征模糊了“工作—休闲”的界限,占据了人们除工作以外的所有休闲娱乐时间,从而抹除了必要劳动时间和“亲密劳动时间”的界限,无酬的“亲密劳动”时间延伸并完全覆盖了整个必要劳动时间,这是数字娱乐资本对“亲密劳动者”绝对亲密价值的过度占有。另一方面,媒介平台通过技术生成“虚假亲密劳动者”(水军)或算法增强人际传播的方式增加“亲密劳动者”的数量,从而带来平台价值的增值,这种不改变“亲密劳动者”工作时间,通过技术手段在同一时间内提升人员数量以实现价值增殖的方式是数字娱乐资本对“亲密劳动者”相对亲密价值的过度占有。媒介平台对各种现实功能的虚拟仿真满足了“亲密劳动者”对与公众人物“准社会关系”的想象,这种“自愿的娱乐或消费活动”使其意识不到自己生产“亲密数据商品”的过程,从而使数字娱乐资本对于“亲密价值”的过度占有带有更强的隐蔽性和迷惑性。

五、现象治理:青年群体“亲密劳动”症候消解进路

数字娱乐资本正裹挟着广大青年群体中的“亲密劳动者”,模糊并全盘占有其“亲密劳动时间”,必须及时防范处理,破解数字娱乐资本对青年的控制,以媒体正能量融入青年,提振青年信心,减少青年损失。從马克思主义政治经济学的视角出发,下面笔者将从数据监管、主体回归、功能重组三个角度探讨应如何消解数字娱乐资本对“亲密劳动者”的控制和支配。

(一) 数据监管:防止“亲密数据”过度商品化

数据是指任何以电子或其他方式对信息的记录,当下已然成为各大媒介平台发展的基础性资源。“亲密劳动者”在平台上“亲密劳动”的成果和一切行为的痕迹,都属于数据的范畴,大致可分为三类。其一,“亲密劳动者”与公众人物及其数字作品交互产生的点赞、转发、评论、打赏、弹幕等数据;其二,“亲密劳动者”发布与公众人物有关的图文、短视频等依附于特定数字形式的二创作品;其三,“亲密劳动者”观看、阅读、收听公众人物作品时被动遗留的行为数据。平台“以数据为食,通过对大量数据的占有、连接和价值提取而营利”。〔26〕因此,在对“亲密劳动”乱象的治理中,必须落脚到数据这一最基本的维度。

“亲密商品数据化”在其本质上遵循着“流量至上”的逻辑,“亲密劳动者”与公众人物的互动行为,被媒介平台纳入其算法推荐的评价体系之下。点赞量、收藏量、评论量等都成为平台基于算法推荐数字作品的标准,高点赞、高收藏、高评论往往意味着高热度、高推荐、高曝光。“亲密劳动者”通过此类交互行为,将喜爱的公众人物推到更高的流量池,使其出现在媒介平台的热搜榜、首页或推荐位。媒介平台设计的推荐算法将影响公众人物“可见性”的权力部分下放给“亲密劳动者”,使点赞等互动行为不再是单纯的情感驱动,而是掺杂进经济动机的情感牵制,“生产、传播和消费被整合在一起,它们不仅发生在同一场所,而且彼此还相互促进”〔27〕,进而使“亲密劳动者”与公众人物之间的亲密关系被数据化,并被纳入平台“亲密数据商品化”的逻辑之中。

大数据蕴藏的巨大价值,使其成为一座未被完全开发的富矿,从而成为现今和未来国家间竞争的前沿。数字娱乐资本无偿占有人们日常的生活经验和社会关系并将其数据化、商品化,实现对数据资源分配的控制,最终结果是作为数据生产主体的“亲密劳动者”“亲密劳动时间”占据全部的社会必要劳动时间。过去的发展已经证明平台无法完成自我调节,因此,对媒介平台和数据进行监管,保障社会的安定团结及实现最广大人民群众的普遍福祉是社会主义国家的职责所在。近年来,为了适应科技和新业态的迭代发展,我国的数字治理观念和措施处于不断更新的过程中,从党管媒体到党管数据,体现了国家为掌握数据这一新型执政资源,维护国家安全和社会安定做出的努力。

(二) 主体回归:回归“亲密劳动者”的主体性

“人的主体性问题是虚拟空间与现实世界交互后需要面对的主要问题。”〔28〕主体性是指人在实践过程中表现出来的能力、作用、个人看法及地位,即人的自主、主动,能动、自由、有目的地活动的地位和特性。人是实践主体与认识主体的统一,其主体性在感性的、实践的人的交往活动中得以确证。但在媒介平台中,感性的主体身份被数字摹写,重新定义为“虚体”,“虚体与虚体之间的交往,毋宁是一种数据交换关系”。〔29〕这种数据交换关系以去中心化的方式打破时空的限制,模糊了现实交往中赋予主体的规定性,如主体的地位和角色。因此,在亲密劳动中,“亲密劳动者”以双重身份在虚拟和现实交织的环境中进行交往,对自身真实性的认同产生了困扰,在互联网参与过程中受到一种不自觉的异化。

在“数据至上、流量至上”的逻辑下,“亲密劳动者”主动将价值评判权交给了数据及其背后的数字娱乐资本力量,将自身的评判标准悬设,转而接受平台设计的评判标准,进而产生了打榜中数据造假等不良“亲密劳动”行为。资本与公众人物合谋,模糊了“亲密劳动者”工作—休闲界限,侵占其全部的社会领域,在三方博弈的过程中,“亲密劳动者”参与的“做数据”“二创”“氪金”等商品化行为是看似主动实则被动的体现。平台和资本赋予“亲密劳动者”看似极高的话语权,比如在偶像选秀类节目中,将偶像出道的资格交付给粉丝的投票,追星方式由被动接受偶像信息到主动助推偶像出圈,在一次次“亲密劳动”过程中沦为媒介权力异化后的“情感劳工”,主动参與异化劳动。

马克思主义强调要高扬人的主体性,媒介技术带给人类的究竟是福利还是灾难,这取决于人类自身,思考媒介平台中“亲密劳动者”主体性回归问题,最终也要落脚到“人”上面。个人生存和发展的基本前提是提高人的主体能力,“亲密劳动者”主体性的回归亦有赖于主体能力的发展,因此,要不断地加强自我能力建设,保持动脑思考和动手实践的能力,降低媒介平台产生的负面影响。同时也要提高“亲密劳动者”主体意识,区分工作时间与休闲时间,合理使用媒介平台,重视现实的人际交往和情感维系,使其不被媒介平台的牢笼所束缚。

(三)功能重组:破除媒介平台“孤岛”式垄断

“孤岛效应”是指在一个封闭的系统内,某一地区的环境、物理条件或资源的特殊性,导致该地区的生物种群与其他地区相隔离,形成独立演化的现象。“孤岛效应”既可以在自然环境中出现,也可以在媒介平台中观察到,后者主要由“过滤气泡”“信息茧房”“回音室”三大效应构成。“过滤气泡”是指“互联网受众在网上搜索、浏览留下的痕迹,被记录并以此为依据推算出受众偏好,进而实现信息的个性化定制,吸引受众以保持黏性”。〔30〕“信息茧房”是指人们关注的信息领域会习惯性地被自己的兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中的现象。“回声室效应”意指网络技术在带来便捷的同时,也在无形中给人们打造出一个封闭的、高度同质化的封闭空间。在人性需求及技术支持的双重驱动下,“过滤气泡”“信息茧房”“回声室效应”成为当前网络信息多元化的迷思,三者如同“三胞胎”一样,不得不让人们重新审视网络技术与多元理性之间的关系。

这三大效应揭示了青年群体“亲密劳动者”媒介平台黏性的生成机理,尤其是随着5G、算法、人工智能等技术的高度发展,这一机理愈发容易导致不同圈层的“亲密劳动者”被限制在特定信息时空的“孤岛”,并不断形塑其媒介平台使用惯习。当前国内大型的媒介平台,例如微博、抖音、哔哩哔哩等都具有展示、社交、热榜、变现等诸多功能,满足视听等多种感官需求,依靠丰富的功能各自为营。以“微博”为例,其完善的功能设计为其带来较高的平台地位,几乎所有的公众人物、社会团体、品牌与“亲密劳动者”都在微博上进行日常情感和关系的经营、维系。伴随着用户增多的是权力的无线扩张,包括禁言、制榜、降热搜、操控数据等等。置身于以微博为代表的“孤岛”中的“亲密劳动者”只能被迫服从规则,为公众人物进行“打榜、控评、升热度、做数据”等无酬劳动。

媒介平台发展的目的是不断地增加利润以获取经济效益,这种以商业利益为核心导向的规则设置很容易偏离正确的轨道,朝着错误的方向演进。在三大效应的共同作用下,实现了对青年群体“亲密劳动”“亲密价值”的隐蔽性占有。因此,有必要根据不同的功能、不同的领域将庞大的媒介平台分化开来。比如,细分出音乐领域和影视领域,将数据统计功能独立出来,以实现社交功能、统计功能和支付功能相分离的目的,避免“孤岛”式的垄断。

六、结语

在数字时代,媒介平台已经成为人们沟通交流、社群生成、构建文化的重要场域,笔者将亲密关系的概念引入数字劳动领域,有机结合“亲密”和“数字劳动”两个变量,关注到媒介逻辑渗透至人们交往最私密的领域后形成的与关系、情感紧密交织起来的低薪甚至无偿的劳动,将之定义为“亲密劳动”,在一定程度上丰富了马克思主义劳动理论的外延,并将其置于平台资本主义和马克思主义政治经济学批判的语境中进行考察,选择数字娱乐资本持有的微博、抖音、哔哩哔哩等大型媒介平台中的青年群体“亲密劳动”作为研究对象,发现该群体基于数字娱乐资本创造的伪需求和自我认同的需要逐渐沦为被数字娱乐资本控制支配的对象,衍生出休闲异化、创意剥夺、感性消费等社会症候,严重地制约着这部分青年群体的发展。其实质是数字娱乐资本导致的劳动异化,由于模糊了传统的劳逸界限,仅需要对平台建设和少量雇佣劳动的投入就可以大量的占有“亲密劳动者”所有的劳动时间。

就“亲密劳动”中“亲密价值”的生产而言,在资本持有者无偿占有“親密劳动者”绝对亲密价值和相对亲密价值的过程中,商品生产投入的不变资本产生的价值量不变,可变资本由于“活劳动”的参与使“亲密价值”的生产成为可能,这与马克思主义的“剩余价值生产理论”是相契合的。略有不同的是,“亲密劳动者”与媒介平台之间没有形成雇佣劳动关系,给人以“受众生产受众信息数据的行为不是劳动,而这部分行为也不属于可变资本的假象”。〔31〕但实际上由于“亲密劳动者”仍存在脑力和体力的付出,是一种对虚拟的劳动对象进行认知加工的有目的的活动,只是资本持有者需要支付给“亲密劳动者”的劳动力价格变成了“零”,考虑到资本持有者会雇佣一定的“虚假亲密劳动者”(水军)参与到“亲密劳动”中来并支付一部分报酬,所以,笔者认为“亲密劳动者”所进行的是低薪甚至无酬的劳动。

就“亲密劳动”中“亲密价值”的分配而言,大型媒介平台凭借“先发优势”获得垄断地位,构建了“亲密价值”分配的秩序。由于低薪甚至无酬的特征,“亲密劳动时间”几乎覆盖了必要劳动时间,其生产的数据产品附着着超额的“亲密价值”,被资本持有者无偿占有。只有当“亲密劳动者”的劳动力成为一种商品时,才能以合法的方式占有其创造的一部分“亲密价值”,另一部分被资本持有者以工资的形式隐蔽占有。此外,由于资本追求利益最大化的特性,“亲密劳动者”在“亲密价值”分配体系中始终处于劣势地位,数字娱乐资本通过提供全方位的服务来占据“亲密劳动者”工作、休闲、消费等全部时间,导致其在固定工作时间之外还需花费大量的时间从事“亲密劳动”,这部分“亲密价值”被资本持有者全部攫取,导致付出更多的劳动时间,却增加不了一点“亲密价值”分配额度。

因此,在“亲密劳动”的场域中,分配并不能解决问题,也不能改变“数字资本即将在赛博空间、人的精神世界、物质世界形成三重空间统摄专治的趋势”。〔32〕唯有让国家控制和掌握数字娱乐资本持有的平台,实现赛博空间的资本治理,斩断娱乐圈乱象背后的资本链条,整顿数字娱乐资本无序扩张乱象,坚守“以人民为中心”的立场,引导数字娱乐资本在社会主义制度下发挥作用,有效调节供需,实现资源的精准配置。在本文中,笔者基于马克思主义的“剩余价值理论”,对“亲密劳动”这一新概念下生成的“亲密价值”进行了创新性讨论,提出了“亲密价值”的生产与分配模型,值得一提的是,“亲密劳动”是数字化时代全球普遍共存的社会现象,笔者在此文中只是基于中国的部分实践进行讨论,其理论适用性尚待检验。

〔参考文献〕

〔1〕 Ian Kwok, Annie B. Wescott. Cyberintimacy: A Scoping Review of Technology-mediated Romance in the Digital Age〔J〕. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, vol.23,no.10,2020,p.657.

〔2〕 方莉.数字劳动与数字资本主义剥削的发生、实现及其批判〔J〕.国外社会科学,2020,(4).

〔3〕 董晨宇,段采薏.传播技术如何改变亲密关系——社交媒体时代的爱情〔J〕.新闻与写作,2018,(11).

〔4〕 蒋俏蕾,凌绮.数智时代的“亲密”:媒介化亲密、亲密资本与亲密公众〔J〕.山东社会科学,2023,(3).

〔5〕 〔12〕〔25〕〔31〕蒋红,张国栋.论数字经济中“数字拜物教”与“数字剥削”的本质——基于马克思主义政治经济学的批判〔J〕.社会主义研究,2023,(5).

〔6〕 〔24〕孟飞,程榕.如何理解数字劳动、数字剥削、数字资本?——当代数字资本主义的马克思主义政治经济学批判〔J〕.教学与研究,2021,(1).

〔7〕〔8〕〔9〕〔14〕 马克思恩格斯文集:第5卷〔M〕.北京:人民出版社,2009:208,60,60,508.

〔10〕 蓝江.数字异化与一般数据:数字资本主义批判序曲〔J〕.山东社会科学,2017,(8).

〔11〕 许鸿儒.对数字化时代剩余价值生产机制新变化的分析〔J〕.南京航空航天大学学报(社会科学版),2023,(3).

〔13〕 周海荣.资本逻辑与休闲异化〔J〕.马克思主义哲学研究,2018,(1).

〔15〕 〔美〕乔纳森·克拉里.晚期资本主义与睡眠的终结〔M〕.许多等,译.北京:中信出版社,2015:13.

〔16〕 韩炳哲.他者的消失〔M〕.北京:中信出版社.2019:57.

〔17〕 赵梦晗.社交媒体创意劳工的参与和剥削逻辑〔J〕.青年记者,2020,(36).

〔18〕 Horton,D.,& Wohl,R.R..Mass communication and para- social interaction〔J〕.Psychiatry-interpersonal & Biological Processes,1956,19(3):215-229.

〔19〕 胡桥.消费主义思潮对大学生价值观的消极影响透视〔J〕.湖北经济学院学报(人文社会科学版),2023,(12).

〔20〕 金韶,倪宁.“社群经济”的传播特征和商业模式〔J〕.现代传播(中国传媒大学学报),2016,(4).

〔21〕 宋婷婷,江凌.数字劳动密码:社交媒体时代粉丝群体商品化行为中的赋权与剥削〔J〕.新闻知识,2022,(10).

〔22〕 〔德〕马克思.资本论:第1卷〔M〕.北京:人民出版社,2018:47.

〔23〕 沈丽.数据商品:生产、流通及影响——基于马克思劳动价值理论〔J〕.南方论刊,2023,(9).

〔26〕 吕鹏.作为数据的劳动:网络主播的数字劳动及其治理研究〔J〕.社会科学,2023,(1).

〔27〕 Eran Fisher. How less Alienation Creates More Exploitation? Audience Labour on Social Network Sites, Triple C,2012.171-183.

〔28〕 梁琳迪.元宇宙与人的主体性困境〔J〕.黑河学院学报,2023,(10).

〔29〕 蓝江.一般数据、虚体、数字资本——数字资本主义的三重逻辑〔J〕.哲学研究,2018,(3).

〔30〕 Pariser E.The filter Bubble:What the Internet is Hiding from You〔M〕.New York:The Penguin Press,2011:10.

〔32〕 曹雷,曾天祺.数字无酬劳动的生产性分析〔J〕.经济论坛,2023,(9).

【责任编辑:刘彦武】

〔基金项目〕教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(JJD850007);云南省“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目(XDYC-QNRC-2022-0378);云南大学“双一流”建设哲学社会科学创新团队项目“马克思主义基本原理与21世纪马克思主义创新研究”(CY2262420217)

〔作者简介〕马光选,云南大学马克思主义学院副教授,硕士生导师,博士;陆涛,云南大学马克思主义学院硕士研究生,云南 昆明 650500。

——评《当代中国马克思主义政治经济学研究》