拳拳爱国心 一腔石油情

徐海峰 孙万芹

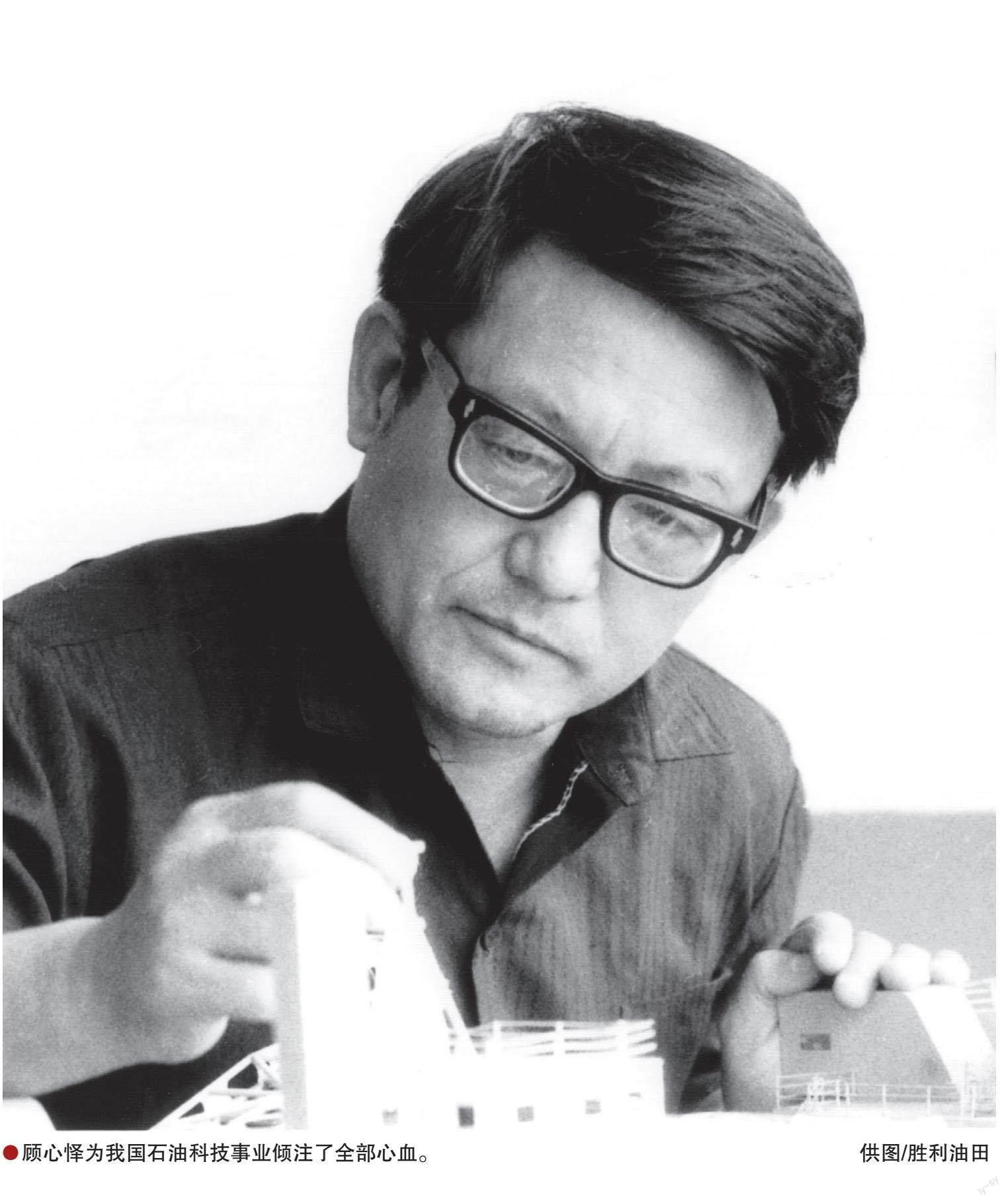

顾心怿一直奋战在工程技术、研究设计第一线,为振兴我国石油科技事业做出了突出贡献。

顾心怿走了。

哀乐低回,挽联低垂。1月6日,东营市殡仪馆内,他的遗照,微笑中带着真诚、睿智、和蔼,一如以往。

北京、西安、南京、青岛……人们从四面八方赶来,参加他的遗体告别仪式。

1月2日,中国共产党优秀党员,全国政协第九届、第十届委员,中国工程院院士,著名石油矿业机械专家,中国石化胜利油田原资深首席高级专家顾心怿逝世,享年87岁。

“顾老对振兴祖国石油科技事业做出了突出贡献,顾老一路走好!”“石油工业的栋梁,胜利油田的楷模!沉痛哀悼!”……胜利油田官方微信公众号下的留言,令人动容。

一腔热血爱国心,矢志石油求创新。

曾经面对国外丰厚的物质诱惑,他毅然坚定地留在了胜利油田。六十多年来,他一直奋战在工程技术、研究设计第一线,开创性完成了大直径取芯工具、链条抽油机、“胜利一号”坐底式钻井船、“胜利二号”坐底式钻井平台、液压蓄能修井机等多项技术发明与创新,为振兴我国石油科技事业做出了突出贡献。

“为国家做点事情才有意义”

1937年,顾心怿出生在上海的一条小里弄里。

上学期间,他被保送到中国燃料工业部干部学校俄语专修班继续学习。毕业后,本可以留在北京工作,他却说:“我学的是石油机械和石油专业俄语。北京虽然条件好,却没有油田,我还是去大西北吧。”

玉门油田、华北石油勘探处,都留下了他工作的身影。

在华八井钻探过程中,顾心怿结合现场问题大胆创新,研制了大直径取芯工具,取出了第一筒大直径油砂岩芯,为华八井的钻探成功做出了重要贡献。

1961年,胜利出油了。当时的领导对顾心怿说:“你别走了,留在这吧!这里更需要你。”

当时的胜利油田,没有一栋砖房,没有一条平路,连树都找不到几棵,白花花的全是盐碱地。

“好!”他带着一腔热忱,留在了胜利油田,留在了祖国的石油事业和油田科技创新事业。这一留,就是一辈子。

20世纪60年代,当时普遍使用的磕头式抽油机,对稠油和深井的采油效果不太理想。研制一种新型抽油机的重担落在了顾心怿肩上。

阅读数百本专业书,做实验、搞设计。1973年,顾心怿自主发明、设计先进的链条抽油机在胜利油田问世。它在国内属于首创,在全世界也是独一无二的。

这项成果1978年获全国科学大会奖,1980年获国家发明二等獎,引起了国外石油界的关注。有国外人士试探他说,在美国工作一年能挣10万美元。也曾有国外人士要给他的孩子到美国上学提供担保,但都被顾心怿谢绝了。

顾心怿说,人这一辈子总要为国家做点事情才有意义。

“要做党的肌体中的一颗健康的细胞,为国家的富强、民族的振兴,为人类最美好的未来奋斗终身。”这是顾心怿在入党志愿书中所说的,还是他一生努力践行的承诺。

“就要为科学技术奉献一生”

上世纪六七十年代,胜利油田在渤海湾发现了石油。如何在海上打井却是大难题。

渤海湾极浅海区域涨潮为海、退潮为滩,石油开采极为困难。

为此,上万名民工集聚黄河入海口,用手推车运土筑坝修堤筑坝,把海水赶走后再打井采油。

震撼、自责、揪心……顾心怿觉得用这样的方式打井,代价太大了。要建造中国人自己的钻井船,向浅海进军。

顾心怿任组长的科研小组成立了。为了梦想中的船,他抓紧时间学习造船知识。他那不足50平方米的小家成了工作室,堆满了书,挂满了大大小小的设计表格、图纸。

曾与顾心怿院士共事过的王运安回忆道,当时40多岁的顾心怿提着鞋子在海里走,有时候把鞋放到杆上。“海水泡后腿上全是盐粒子,会被太阳晒得脱皮,非常艰苦。”

1978年的金秋十月,“胜利一号”下水。在第一口试验井上,拖船就位、压载座底、钻井生产、起浮退场一次成功,填补了我国浅海钻井装备的空白,打破了只有美国才能设计制造钻井船的神话。 “胜利一号”虽然解决了水深2米到5米海域的钻井勘探问题,但在水深不到1.5米的极浅海区、潮汐带和海滩沼泽区往往会陷进泥潭,寸步难行。

“搁浅的情况下,人能一步一步地走上堤岸,能不能造一条会走路的钻井船呢?”有了这一想法,经过一次次的考察、论证,经过6年多的艰苦努力,顾心怿带领团队建成了步行式钻井平台——“胜利二号”。

1988年9月,波光粼粼的大海一望无垠,重达4000多吨的“胜利二号”钻井船披红挂彩,威风凛凛地停泊在青岛北海船厂海滩。随着一阵响彻原野的鞭炮声,“胜利二号”带着钻井设备,向着大海一步一步“走”去……

“胜利二号”的横空出世,打开了滩海、浅海区域的资源之门。其独有的步行爬滩技术,使海陆过渡带石油勘探开发成为可能,让海陆连片勘探开发的理想成为现实。

这一成果获得了我国专利技术的最高奖——中国专利金奖,1992年被评为全国十大科技成就奖之一,1996年荣获国家科技进步二等奖。

在“胜利二号”的一片赞誉声中,顾心怿悄悄走进了研究室。

当时,全国5000多台修井设备每年消耗的柴油多达20万吨。为了解决旧修井机能耗大、危险系数高的问题,顾心怿6年潜心钻研,研发了液压蓄能石油修井机。

这种修井机从原理到外形都不同于常规的修井机,操作简单,刹车轻便,构造灵巧,节能50%以上。此项成果分别获得中国、美国和加拿大专利,并荣获中国专利金奖和国家科技进步二等奖。

1995年6月,顾心怿被中国工程院选为院士。当时有记者问他:“你一生最大的愿望是什么?”他不假思索地说:“我希望做出更多贡献,让祖国更加繁荣昌盛。”

为了能更好地在科技上发挥作用,顾心怿曾辞去胜利油田钻井工艺研究院副院长职务。没有了行政职务,他将全部精力放在了科研上。

70多岁高龄时,他还坚持在实验样机上爬上爬下,最终研发出了我国第一台长环形齿条抽油机。

作为第一发明人,顾心怿先后在石油装备领域创造了多个全国第一、世界领先,共发表论文30余篇,先后获得国家技术发明二等奖3项、国家科技进步三等奖1项、中国专利金奖2项,以及1992年全国十大科技成就奖、何梁何利技术科学奖和山东省最高科技奖等,被评为国务院政府特殊津贴专家。他为我国石油科技事业倾注了全部心血、奉献了全部智慧。

“在有生之年多干点事”

“感觉像是少了一盏明灯。”临盘采油厂李淑芳是顾心怿的签约弟子。听说院士去世后,她心情很沉重。

“顾院士非常务实、接地气,能够解决实际问题。”在她承担局级课题时,研究的抽油泵会出现有效但不长效的问题。

顾心怿院士向她认真了解情况后,提出改变抽油泵的密封结构,解决了不长效这一难题。这一成果获得了采油厂专利,并在胜利油田得到了广泛推广。

襟怀坦荡,甘为人梯。将经验和资料毫无保留地传授给青年科技人员——这是大家对顾院士的一致认知。凡是基层技术人员碰上“疑难杂症”找到他,他都有求必应,挤时间精心扶持。

2009年,胜利油田决定培养和储备一批高技术人才,增添油田科技可持续发展的后劲。顾心怿参加了“名师带高徒”活动。作为技术导师,他不仅在技术上为学员指点迷津,而且无私传授给他们做人的道理,让徒弟们堂堂正正做好科技人。

顾心怿先后为胜利油田培养博士6人、硕士1人,带出了一批又一批科技骨干。他曾先后被聘为中国海洋大学、天津大学、大连理工大学等兼职教授,为培养年轻科技人才投入了大量的心血和精力。

兼职不兼薪。顾心怿婉言谢绝了许多送上门的优厚报酬。他说:“如果需要我做一些讲课,我会尽力去做,但不必要签约拿报酬。”

在顾心怿的指导帮助下,越来越多的年轻科技人员崭露头角。他的良好科学道德和严谨科学精神,无论在国际、国内石油科技界还是在普通职工当中都赢得了尊崇。

面对多方赞誉,他总是说:“没有油田开发建设,就没有我的现在。我要在有生之年多干点事,回报祖国。”

這位儒雅而睿智的老人,已经是矗立在胜利油田员工心中的一座丰碑。

我们一定化悲痛为力量,学习他忠贞不渝的政治品格,学习他以油为重的大局胸怀,学习他严谨求实的治学精神,学习他无私忘我的崇高品质。

我们一定继承前辈遗志,完成未竞事业,牢记初心使命,发扬创新精神,全力推动高质量发展、建设领先企业、打造百年胜利。

逝者已矣,生者如斯。

顾院士,一路走好!

责任编辑:陆晓如

编 后

编者曾数次到胜利采访,至为遗憾的是未曾有幸采访顾院士。但是,在编者之前到访胜利的同事们是幸运的。他们有过多次采访顾院士的经历。调研策划部主任黄欣曾两次拜访顾院士,至今仍完好地保存着他的名片。她清晰地记得2011年采访顾院士的场景。

当时,正值胜利油田发现50周年。在顾院士那间朴素的办公室里,谈到设计的钻井平台,他说上海交大船舶工程系的杨教授帮助过他,是对他有恩的老师;谈到打出华八井的32120钻井队队长李仲田临终时的最后一句话“我的骨灰就埋在华八井”,他为之动容;谈到同事王为民、代旭升,他说自己的很多灵感来自他们……

采访结束后,顾院士用俄语唱起了《山楂树之恋》,告别时跟大家一一握手拥抱。连续4个多小时的采访,顾院士质朴无华、严谨务实又感情细腻的学者形象深深印在了她的记忆里。

如今,顾院士离开了。但他为石油事业做出的贡献永存,他留下的宝贵精神财富永存。