再生水农业灌溉中生物污染物研究进展

张红伟,崔丙健,刘春成

(1.黑龙江省水文水资源中心 牡丹江分中心,黑龙江 牡丹江 157000;2.中国农业科学院 农田灌溉研究所,河南 新乡 453002)

全球水资源需求预计将以年均2%的速度增长,到2030 年将接近7 万亿m3,人口增加、生活水平提高、消费方式改变和灌溉农业面积扩大是全球对水资源需求上升的主要推动力[1]。根据2020年联合国发布的《世界水资源发展报告》,到2030年预计农业灌溉用水量将占世界淡水资源的70%以上,世界40%的人口将面临水资源短缺问题。由于水资源开发利用不当和水体污染严重导致全球淡水资源枯竭和水质恶化,传统淡水资源已不能满足日益增长的用水需求。非常规水资源作为一类可持续的替代水资源被提出,又称非传统水资源、劣质(边缘)水资源,包括再生水、微咸水、集蓄雨水、淡化海水和矿坑水5类[2],其具有增加供水、减少排污、提高用水效率、实现区域水资源循环利用等多重作用。在日益加剧的水资源短缺形势推动下,由依赖单一水源向多水源联合优化配置发展逐渐成为一种可持续的、高效益的解决方案。水资源短缺被认为是影响可持续发展的一个重大挑战,增强水资源保障能力是促进经济社会可持续发展的关键环节。因此,缺水地区必须以可持续的方式获取和利用所有可用水资源,以尽量减少持续增长的水资源紧缺压力。考虑到干旱地区与水相关的可持续发展挑战,利用非常规水资源是缩小水资源供需差距的新机遇。与开发其他水资源相比,再生水是公认的第二水源,具有不影响生态环境、不争水、不占地、不需要长距离输水、投资少、见效快、成本低等显著优点,既能有效优化水资源配置,又能增加水资源供给,缓解用水供需矛盾,还可减少水环境污染,保障水生态安全。与集蓄雨水、淡化海水、微咸水、矿坑水等其他非常规水源相比,再生水具有水源较为稳定、技术成熟、用户相对稳定的特点。根据水利部2011—2020 年发布的历年《中国水资源公报》(http://www.mwr.gov.cn/sj/#tjgb),2011—2020 年,全国再生水利用量逐年增大,累积增长231.3%,2020年再生水利用量占非常规水源利用总量的82.6%。2021 年1 月,国家发展和改革委员会会同九部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》(发改环资〔2021〕13 号),提出实施区域再生水循环利用等重点工程,要求选择缺水地区积极开展区域再生水循环利用试点示范。2021 年12 月,国家生态环境部会同国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部发布了《区域再生水循环利用试点实施方案》,以京津冀地区、黄河流域等缺水地区为重点,选择再生水需求量大、再生水利用具备一定基础且工作积极性高的地级及以上城市开展试点,形成效果好、能持续、可复制的经验做法。生态环境部联合国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部印发了《关于公布2022 年区域再生水循环利用试点城市名单的通知》(环办水体函〔2022〕502 号),明确了首批纳入区域再生水循环利用试点范围的19 个城市。这项试点工作对于提高缺水地区再生水利用能力、缓解水资源供需矛盾、引领我国各地挖掘污水资源化利用潜力具有重要意义。鉴于此,对再生水利用、污染物类别、污染风险识别及控制研究进行综述,以期为再生水在农业中利用提供参考。

1 再生水利用

再生水是指生活污水、工业废水和集纳雨水经适当再生工艺处理后,达到规定水质标准,满足某种使用功能要求,可以被再次进行有益使用的水。再生水概念始于日本,再生水的定义有多种解释,在污水工程方面称为再生水,工厂方面称为回用水,一般以水质作为区分的标志。再生水有时往往被称为中水,但两者有明显的区别。中水指各种排污水经过一定的工艺处理之后,达到一定的国家标准,用于日常生活、市政等方面的杂用非饮用水[3]。污水再生处理指污水按照一定的水质标准或水质要求、采取相应的技术方法进行净化处理并使其恢复特定使用功能及安全性的过程,主要包含水质的再生、水量的回收和病原体的有效控制。污水再生处理技术包括但不限于二级处理、二级强化处理、三级处理(深度处理)和消毒处理。

再生水主要来源于城市污水,其数量巨大、水质稳定、受气候条件和其他自然条件的影响较小,是一种可靠且可再生的二次水源,利用再生水灌溉农业在国内外已经得到广泛推广实践。再生水水质主要特征:一是盐分高,尤其是钠离子和氯离子;二是氮、磷等营养元素含量较高;三是含有一定量的重金属、微(痕)量有机污染物和病原菌等。再生水水源应取自建筑的生活排水和其他可以利用的水源,包括生活污水或市政排水、城市污水处理厂出水、处理达标的工业排水。再生水源应以生活污水为主,尽量减少工业废水所占比重。再生水水源水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)[4]、《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)[5]规定的生物处理构筑物进水中有害物质允许浓度和《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)[6]的要求。城镇污水再生利用的核心问题是水质安全。应加强源头管理,确保排入下水道的污水达到污水排入城镇下水道水质标准,同时要提高再生处理工艺及输配过程的可靠性,从系统上保障再生水水质安全。曲久辉等[7]总结了城市污水再生与循环利用研究中污染物的去除与转化、化学物质能源化以及再生水循环过程的生态风险控制等关键问题,并提出了重点研究方向:一是污水再生及循环的物质转化与能源转换机制;二是再生水生态储存与多尺度循环利用原理;三是城市水系统水质安全评价与生态风险控制方法;四是基于“再生水+”的可持续城市水系统构建理论。感知有用性和感知易用性对公众参与再生水回用意愿有显著正向影响,技术准备度的消极因素极大地阻碍了公众再生水回用意愿的提升[8]。此外,再生水饮用回用的工程措施包括源头控制、再生水厂净化、环境缓冲和饮用水厂净化在内的多重屏障系统[9]。

再生水的循环利用,一方面可缓解水资源短缺的压力,提高有限的淡水资源的使用效益;另一方面又减少了污染物排放总量,是水资源保护与利用、水污染防治与环境保护的有效途径,具有明显的环境效益、经济效益和社会效益。再生水利用方式众多,按与用户的关系可分为直接利用与间接利用,直接利用又可以分为就地利用与集中利用。多数国家的再生水主要用于农业灌溉,以间接利用为主;日本等少数国家的再生水则主要用作城市非饮用水,以就地利用为主,用于城市环境水景观的环境用水。再生水的主要利用途径包括地下水回灌用水,工业用水,农、林、牧、渔业用水,城市杂用水,景观环境用水等5 类。可以用于农业灌溉(粮食作物与经济作物)、园林绿化(公园、校园、高速公路绿化带、高尔夫球场和住宅区等)、工业(冷却水、锅炉水工艺用水)、大型建筑冲洗以及游乐与环境(改善湖泊、池塘、沼泽地,增加河水流量和水产养殖等),还有消防、冲洗和冲厕等市政杂用。我国《城市污水再生水利用分类》(GB/T 18919—2002)[10]从农林牧渔业用水、城市杂用水、工业用水、环境用水和补充水源水等方面对再生水利用途径进行了分类。2012 年,美国环境保护署从城市回用、农业回用、蓄水回用、环境回用、工业回用、非饮用回用和饮用回用等方面也做了相似分类[11]。

2012 年住房和城乡建设部组织编制的《城镇污水再生利用技术指南》(试行)[12]中指出应依据城市水资源供需现状及变化趋势、潜在用户分布,确定不同用途的再生水水质水量需求。具体包括以下几个方面。

工业:宜在对当地产业结构以及工业用水大户的用水特点与现状进行充分调研的基础上,确定工业用再生水的水质水量需求。

景观环境:宜根据水体功能、环境及质量标准、容量、蒸发耗散量、换水周期、地下渗透量、水体流动性(流速)、封闭或开放性等因素,确定景观环境用再生水的水质水量需求。

绿地灌溉:宜根据当地的气候条件、土壤特征、绿地类型以及灌溉面积和灌溉周期等,确定绿地灌溉用再生水的水质水量需求。

农业灌溉:宜统筹考虑气候条件、地理位置、土壤性质、农作物类型以及灌溉面积和灌溉周期等因素,确定农业灌溉用再生水的水质水量需求。

城市杂用:宜在对现有城市杂用水量调查的基础上,根据不同利用途径的特征和季节变化确定城市杂用再生水的水质水量需求,其中冲厕等用水量宜根据可接管用户数量进行确定。

地下水回灌:宜根据水文地质条件、地下水资源现状、回灌方式等确定地下回灌用再生水的水质水量需求。

2 再生水中生物污染物主要类别

污水再生利用是缓解供水紧张和水环境问题的有效途径之一,也是保障水资源可持续利用的重要手段。然而,尽管经过一定的处理,再生水中仍可能存在高含量的生物污染物,为再生水回用带来高风险,与再生水有关的生物污染问题可能会阻碍其用于农业灌溉及其他利用途径。水体生物污染是由生物有机体的存在引起的,如细菌、藻类、原生动物和病毒等,其每一种都会在水中引起不同的问题[13]。

2.1 病原微生物

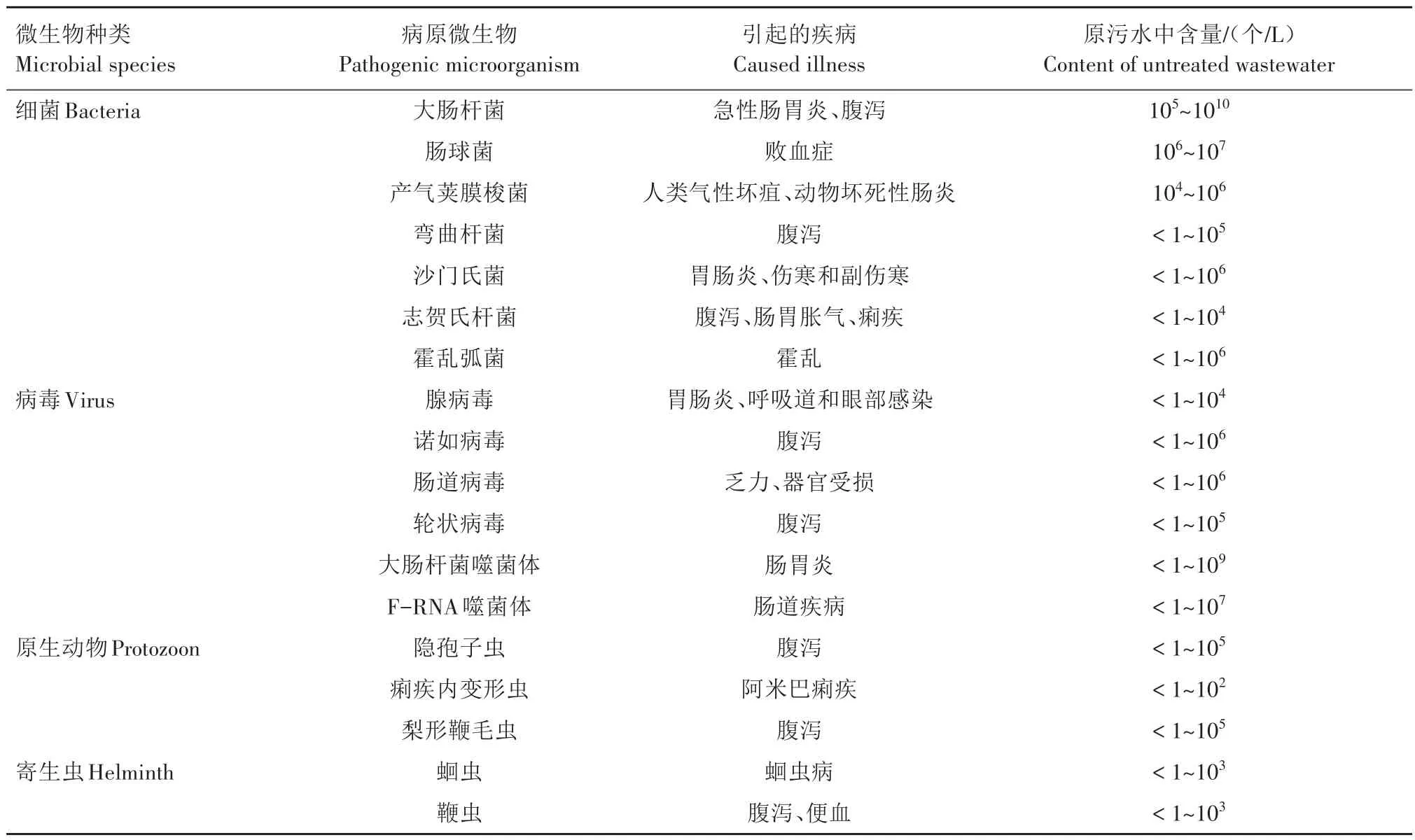

污水再生利用的关键是水质安全保障和风险控制。污水中含有多种有害和无害成分,如果处理不当,排放或再利用可导致严重的公共卫生问题,比如传染病暴发以及急性和慢性毒性事件发生。病原微生物是污水再生利用的主要健康风险来源,由病原微生物引发的生物风险感染概率高、致害剂量低、显效时间短及危害程度大[15]。病原微生物包括细菌、病毒、致病原虫(寄生虫)等[14],表1 中列举了污水中可能存在的病原微生物及其在污水中的含量范围。

表1 原污水中存在的病原微生物及其含量Tab.1 Pathogenic microorganisms in the original wastewater and their concentration range

2.1.1 细菌 目前,我国现行污水及再生水相关标准中对于微生物风险的描述和控制,仅以卫生指示菌作为微生物指标,无法全面反映再生水的生物风险[16]。史亮亮等[17]基于微生物定量风险评价(QMRA)方法,以年感染风险10-4作为公众最大可容忍风险,计算了我国再生水中大肠杆菌、沙门氏菌在4种主要用途下的基准含量。城市污水二级出水中的粪大肠菌群的含量为10~100 MPN/mL,沙门氏菌的含量为300~3 000 cfu/L[18]。在污水处理过程中,由于混合、飞溅、曝气及其他过程,生物气溶胶会释放出来,并可能影响特别是在封闭和通风不良空间的人员。与二级和三级处理相比,一级处理(粗机械处理和精细机械处理)中观察到的微生物水平更高,结果仍受到环境条件(温度、相对湿度)和季节的影响[19]。暴露于再生水气溶胶中的军团菌会带来健康风险,应制定可行的军团菌控制策略和排放限值[20]。污水处理厂检测到分布广泛的条件致病菌属柯林斯菌、嗜皮肤菌、肠杆菌、志贺氏杆菌、军团菌、硒单胞菌、黄杆菌、韦氏菌,风险评估结果表明,吸入是气溶胶的主要暴露途径[21]。再生水氯化处理后肠球菌、沙门氏菌等病原菌再生会对其回用过程中的公共卫生安全造成威胁[22]。进水和产生飞溅、冒泡和喷洒的污水处理过程被认为是工人暴露的潜在风险,中等风险也可能与具有致敏性和/或炎症特性的细菌种类的存在有关[23]。在丹麦14 家污水处理厂的再生水中检测到多种高丰度的弓形菌属,其中包括人类致病性嗜冷弓形菌和布氏弓形菌[24]。铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、霍乱弧菌、肠杆菌、军团菌、大肠杆菌、志贺氏杆菌等细菌可以传播水源性疾病和人类急性疾病,这些微生物可能从城市污水管网、养殖场或医院释放到环境中,并通过公共供水系统进入食物链[25]。再生水中存在多种粪指示菌、异养细菌、条件致病菌(如军团菌、气单胞菌)[26]。再生水中通常含有足够的有机物、氮和磷来支持微生物的生长。军团菌与磷、氨含量呈正相关关系,表明营养物对再生水系统中军团菌的发生率起重要作用[27]。再生水中发现的病原菌主要来源于肠道,可通过受感染宿主粪便进入环境,处理后排放入水体或土壤。这些病原菌经水传播感染的风险可能取决于病原菌数量和分布、感染剂量、暴露人群的易感性、与污染水体接触的概率等一系列因素[28]。

2.1.2 原生动物 再生水中分离到的常见原生动物病原包括溶组织内阿米巴、肠贾第鞭毛虫、隐孢子虫以及蠕虫(绦虫、蛔虫、鞭虫和钩虫)等。水质和卫生与土壤传播的寄生虫感染流行和控制有着密不可分的联系。隐孢子虫和贾第鞭毛虫是严重危害水质的2 种典型致病性原生动物。ZHANG等[29]建立的优化方法检测再生水中的隐孢子虫和贾第鞭毛虫,检出率高、水质适应性强和稳定性好。上海某污水处理厂出水和受纳水体中均检测到隐孢子虫和贾第鞭毛虫,表明水源存在一定的生物安全风险[30]。消毒后的再生水中仍含有传染性的隐孢子虫卵,平均7 个/L[31]。另一项研究报道,原污水中贾第鞭毛虫检出率达90%,而再生水中卵囊和粪大肠菌群均未检出[32]。硫酸还原梭菌和大肠杆菌可作为替代指标监测再生水中隐孢子虫卵[33]。美国西南部7 个再生水处理厂的调查结果显示,贾第鞭毛虫比隐孢子虫感染风险高1~2 个数量级,同时使用氯处理和紫外线消毒卵囊的综合风险在每年可接受的风险[34]。贾第鞭毛虫、隐孢子虫、环孢子虫、弓形虫和阿米巴虫仅在原污水中检出,而经消毒的再生水中均未检出,但仍需改进检测方法并确定相应的污染源[35]。再生水中隐孢子虫和贾第鞭毛虫含量分别介于0.088~28.5、0.4~349 个/L,卵囊与囊孢含量呈显著正相关关系。在大多数国家和地区,污水厂进水和河流中卵囊的浓度在炎热季节高于寒冷季节[36]。值得注意的是,再生水中鉴定出10 种隐孢子虫,一、二级处理后的卵囊去除率未降低,隐孢子虫卵囊在冬季和春季的感染强度高于夏季和秋季[37]。蛔虫是一种主要的土壤传播蠕虫,对人类具有高度传染性,其卵能够在污水处理中存活,从而使其成为有效水处理的卫生指示生物。因此,为了安全使用再生水,必须从污水中去除蛔虫卵。研究人员开发了一种快速、高度特异性和灵敏性、经济的重组酶聚合酶扩增方法来检测蠕虫卵[38]。MAHVI 等[39]在2002—2003年调查发现,德黑兰污水处理厂原污水中含有比伊斯法罕更多种类的蠕虫卵以及更高的虫卵总数,处理后虫卵数≤1个/L。

2.1.3 病毒 由于高度稳定且可以抵抗传统的污水处理过程,病毒成为一个值得重点关注的群体。尽管脱离宿主的病毒不能进行增殖,但其在污水系统中仍可长期存活并保持传染性。介水传播病毒的传播主要取决以下方面:病毒进入污水处理系统;管道传输中与终端排放污染其他水体;在系统内分散和灭活。病毒颗粒以聚集状态存在或附着于泥砂、黏土矿物表面会增加其存活率,但暴露在高温环境中的病毒极易被灭活[40]。再生水中检测到的肠道病毒,包括呼肠孤病毒、星状病毒、轮状病毒、诺如病毒、腺病毒、甲型肝炎病毒和肠道病毒等。污水处理相关的大多数微生物学研究都是针对指示生物,如粪大肠菌群,以间接反映肠道细菌和病毒的存在,但有研究表明,污水中粪大肠菌群与病毒的发生无相关性[41]。再生水中病毒样颗粒(VLPs)的含量是饮用水的1 000 倍,每毫升约有108个病毒样颗粒。美国环境保护署正在考虑将体内和F+噬菌体作为再生水管理的病毒指标[42]。以10-4为病毒感染可接受个人年风险值,再生水回用作城市绿化、道路降尘、景观用水、家用绿化以及冲洗厕所途径时,腺病毒对暴露人群均存在健康风险且对职业人员的一次感染风险概率略高于非职业人员[43]。张崇芹等[44]基于剂量-反应模型进行风险评价指出,再生水中腺病毒对职业和非职业人员暴露均具有一定的健康风险。有研究表明,氯处理的再生水用于农业灌溉和地下水回灌可降低肠道病毒的感染风险[45]。冬季在再生水中观察到更高的诺如病毒载量[46]。研究表明,在去离子水中,投加5 mg/L自由氯5 min即可使新冠病毒达到99.9%的灭活率,但在污水中,为达到同样的灭活率,反应时间需延长到60 min[47]。

2.2 抗生素抗性菌及其抗性基因

抗菌剂即抗生素、抗病毒药物、抗真菌药和抗寄生虫药,是广泛用于预防和治疗人类、水产养殖、牲畜和作物生产中感染的物质。抗生素作为一类新污染物,广泛存在于各种环境介质及生物体中,长期暴露于抗生素环境会对人体健康、生态环境产生一定的潜在威胁。农村污水处理设施进水和出水中均检出不同程度的抗生素,质量浓度分别在ND~417.57 ng/L 和ND~253.68 ng/L,其中土霉素质量浓度最高,其次是氧氟沙星。农村污水处理设施对目标抗生素的去除率较低,生态风险评估表明,氟沙星是处理后污水中的高风险污染物[48]。再生水中抗生素表现出高检出率,其中喹诺酮类抗生素和氧氟沙星普遍存在[49]。除了抗生素本身造成的化学污染外,抗生素的使用还可能诱发抗生素耐药菌和抗生素抗性基因的产生,对人类和动物构成健康风险。抗生素抗性基因污染属于生物污染,而生物污染具有暴发性的特征,其会引发一系列公共安全事件。抗性基因是生物学传播,与化学污染物存在很大不同,生物污染物没有总量的概念。抗生素抗性细菌(Antibiotic resistant bacteria,ARB)和抗生素耐药基因(Antibiotic resistance genes,ARGs)的存在可能会增加人们对再生水回用的担忧。PRUDEN 等[50]于2006 年首次提出将抗生素抗性基因作为一种新型环境污染物。联合国环境规划署将ARB 和ARGs视为微生物新污染物。再生水回用过程中耐药菌的出现对公共卫生构成了新的威胁。有研究表明,相对于抗生素敏感的大肠杆菌,四环素耐药大肠杆菌对紫外线有相同的耐受性,并且可能对氯有更高的耐受性,对再生水进行氯化处理可能会增加四环素耐药大肠杆菌的选择风险[51]。污水处理过程中抗生素和抗真菌药物残留量存在季节和地域差异,旱季显著高于雨季,东北低于西北和东南[52]。污水处理厂进水和出水中均不同程度检出磺胺甲恶唑、红霉素、四环素和卡马西平等抗生素,以及多种红霉素抗性基因[53]。再生水通过分配系统后,检测到范围更广的ARGs,氯处理可减少再生水中16S rRNA和sul2基因的拷贝数;研究揭示,再生水可能是ARGs 的重要储库[54]。再生水工业回用过程促进了总异养细菌的增殖,从而提高了抗性菌的浓度[55]。有研究表明,游离态ARGs与细胞态ARGs共存于污水处理系统的各个阶段废水中,细胞态sul2、tetC、blaPSE-1和ermB的相对丰度和绝对丰度均远高于游离态[56]。15 个不同城市再生水中抗生素质量浓度为212~4 035 ng/L,抗生素及抗生素抗性基因分布都表现出了一定的地区差异,北方地区再生水中抗性基因的绝对量均高于南方地区,再生水中磺胺类抗性基因sul1和sul2丰度最高[57]。通过基因水平转移抗性基因可传递到某些致病菌中,反之毒力基因也可传递到抗性菌中,促进抗性致病菌的出现。85.7%的再生水中存在人源微生物污染风险,并从中共分离到多株耐药大肠杆菌[58]。再生水补给景观水体中磺胺类ARGs占主导,并且磺胺类ARGs与粪大肠菌群和大肠杆菌间存在显著相关关系[59]。磺胺甲恶唑、甲氧苄氨嘧啶和磺胺嘧啶是再生水补给河流中前3 种丰富的抗生素,再生水补给导致磺胺类抗性基因和intI1丰度增加[60]。尽管污水处理厂出水中ARGs 的绝对丰度显著降低,但相对丰度并未降低,再生水长期排放导致受纳水域碳青霉烯酶基因分布广泛[61]。另一项研究提出,再生水不是河流中抗生素及其抗性基因的主要来源,再生水和地表水中主要的ARGs为sul1、sul2和ermB,加氯处理、臭氧处理和过滤过程中抗生素及其抗性基因水平增加[62]。消毒前后的污水处理厂出水中耐药菌含量没有显著差异,包括气单胞菌、大肠杆菌、假单胞菌、不动杆菌等[63]。尽管医院废水被认为是耐药细菌和抗生素基因的储存库,但宏基因组研究揭示,社区流入大量非医院来源的ARGs,宿主携带的ARGs 和杀菌剂/金属抗性基因的数量之间存在很强的相关性[64]。污水处理过程产生的生物气溶胶也可能是抗生素耐药基因的重要来源,这些基因可以传播相当远的距离,并可能对暴露人群构成潜在风险[65]。

2.3 杀菌剂及其抗性基因

由于水体中杀菌剂来源广泛,很难对其追踪溯源。BOLLMANN 等[66]发现,在干燥天气和降雨条件下处理不当会导致污水中出现杀菌剂。多菌灵在污水处理厂进水和出水中质量浓度分别为110~920、50~980 ng/L[67]。城市供水系统中存在氯菊酯和多菌灵,其在一定范围内对水生生物有毒性效应[68]。KAHLE 等[69]发现,丙环康唑和戊康唑2 种杀菌剂在进水和出水中质量浓度分别为1~30、1~40 ng/L,来自农业或城市径流的雨水导致湖泊中杀菌剂含量增加。污水处理厂出水中氯丙酸平均质量浓度最高为1 010 ng/L,比其他杀菌剂高出1~2个数量级[70]。通过对比再生水中氯锭、次氯酸钠、异噻唑啉酮、苯扎氯铵杀菌剂及双季铵盐类复合杀菌剂发现,双季铵盐类复合杀菌剂具有良好的杀菌效果,次氯酸钠和溴化钠具有良好的协同效应[71]。三氯卡班作为一种高效、广谱、安全的新型抗菌剂,由于其疏水性和化学稳定性,在陆地和水生环境中无处不在,其长期暴露对生态系统和人类健康造成了潜在危害。美国、中国和加拿大经处理后的污水中三氯卡班的最大残留量分别为380.0、227.7、3.3 ng/L[72]。污水处理厂进水和出水中均含有一定量的三氯生,并且其与红霉素抗性基因呈显著相关关系[73]。污水厂中分离鉴定出潜在致病性的三氯生和氯二酚耐受细菌,并且在杀菌剂和选定抗生素之间具有协同作用和拮抗作用[74]。铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,具有较高的内在抗性,研究表明,再生水中铜绿假单胞菌多重耐药和杀菌剂-抗生素交叉耐药较临床环境发生率高[75]。污水处理过程中检测到细菌病原体中存在ARGs/BRGs(杀菌剂抗性基因),其通过移动基因元件(MGE)介导的水平基因转移传播频率高,可能会带来潜在健康风险[76]。从污水处理厂分离出三氯生和苯扎氯铵抗性细菌,三氯生抗性菌表现出更高的多重耐药性[77]。从再生水中分离了芽孢杆菌属、类芽孢杆菌属、假单胞菌属、短芽孢杆菌属和肠球菌属等三氯生抗性菌,高浓度三氯生会增加抗生素的耐药性[78]。采出水回用暴露导致土著细菌和模式细菌对常用杀菌剂戊二醛的耐受性增强,对杀菌剂次氯酸盐的敏感性增加,这种抗性的改变与水中含盐量有关[79]。从城市污水、医院废水和养殖废水中分离的2株肠球菌对甲醛、苯扎氯铵、三氯生和洗必泰等杀菌剂的耐受性高,并携带与杀菌剂耐受性相关的基因qacA/B、qacED1、emeA、sigV和gasp65[80]。11 座污水处理厂调查结果显示,季铵盐类化合物在污泥中含量最高,苯并三唑在进水和出水中最常见[81]。三氯生暴露诱导了嗜水气单胞菌和爱德华菌的可逆性耐药性,减少三氯生的使用可以显著降低致病菌对杀菌剂的耐药性和交叉耐药性[82]。

2.4 蓝藻及其毒素基因

蓝藻菌群通常由鱼腥藻、微囊藻和浮丝藻等组成,它们可产生环七肽肝毒素和微囊藻毒素。由于微囊藻毒素对一些哺乳动物有不良影响,许多国家已开始监测原水来源和再生水中的蓝藻细胞密度和微囊藻毒素浓度[83]。产生毒素的蓝藻细菌种类不易确定,因为不同属的蓝藻细菌可能产生类似的微囊藻毒素变体。环境因素,如营养浓度、光照和温度,也可能影响细胞内微囊藻毒素的浓度[84]。城市污水处理厂稳定、营养丰富的环境易于蓝藻的增殖,但蓝藻会产生阻碍微过滤处理的胞外聚合物和毒素,从而影响处理过程和再生水的供应。污水生物处理阶段有利于藻属的增殖[85]。有文献报道,污水处理厂中占优势的蓝藻种类为浮丝藻、微囊藻和假鱼腥藻,其可能是水体污染与蓝藻毒素的来源[86]。污水中的蓝藻毒素可能通过包括再生水农业和工业回用过程的吸入或排放到湿地和娱乐用水中对公众健康构成重大威胁。研究表明,在夏季降低水深、加快流速,可以降低再生水补给河道中浮游藻类的生长潜势[87]。再生水水质条件下铜绿微囊藻的生长潜力更大[88]。混凝-超滤处理后再生水中大多数污染物浓度均低于娱乐用水的回用标准,铜绿微囊藻的生长潜势随处理工艺的进程而降低,但低水平可溶性磷的存在有利于铜绿微囊藻的生长[89]。再生水回用于景观水体容易导致水华暴发[90]。与氮相比,磷浓度的变化对于铜绿微囊藻和小球藻的生长影响更明显[91]。AO 等[92]发现,再生水对补给水体富营养化有很强的影响。水温、盐度、总氮含量/总磷含量等是影响再生水补水景观湖藻类群落结构的主要因素[93]。通过比较不同再生水工艺对景观水体富营养化的影响程度发现,控制水体富营养化需从加强水力条件和控制进水氮磷等方面采取综合措施[94]。小球藻是以再生水为景观补水水体中的优势藻种[95],持续再生水补给显著影响藻类生长和病原体风险[96]。不同浓度的氧化石墨烯会促进藻毒素基因的表达,产生更多的微囊藻毒素,同时也可能导致ARGs 的扩散[97]。HUMPAGE 等[98]开发了一种不受污水中高有机负荷影响的微囊藻毒素检测方法。

3 再生水灌溉生物污染风险识别

3.1 病原微生物

联合国发布的《2017 年世界水资源发展报告》指出,至少有50个国家正在利用再生(污)水进行灌溉,每天约有1 500万m3的再生水用于灌溉,占世界总可灌溉面积的10%[99]。再生水农业灌溉涉及的2个主要问题是环境和健康安全。再生水利用对人类造成健康风险,主要与病原微生物、消毒副产物以及药品和个人护理品有关,再生水中的病原微生物主要来源于粪便污染以及自然水体中的气单胞菌和军团菌等[100]。再生水灌溉病原菌传播对人类构成的风险难以有效评估,主要取决于病原菌在环境中的存活能力、感染剂量和宿主免疫力[101]。CHHIPI-SHRESTHA 等[102]研究并基于指示生物大肠杆菌提出了用于各种非饮用城市用途的再生水的微生物水质推荐值。研究表明,利用未经氯化处理的再生水灌溉蔬菜中检出了较高的粪大肠菌群浓度[103]。地下水因污水灌溉而受到粪便污染,风险评估表明,病毒感染的风险较高,部分处理后的污水用于灌溉能源作物,病原菌传播风险较低[104]。再生水中病原微生物风险采用定量微生物风险评估[105]。定量微生物风险评估表明,人们食用再生水灌溉的生食蔬菜和水果超过了因腺病毒和肠球菌引起的1.5%基准发病率;作物中检测到8 种不同的耐药基因,表明再生水灌溉的作物存在抗生素耐药菌[106]。再生水灌溉高峰期(春季和夏季)除了分析腺病毒或诺如病毒外,还应关注再生水中病原菌在作物中的内化作用[107]。再生水进行灌溉可能导致作物受诺如病毒污染[108]。基于人类腺病毒和诺如病毒浓度的定量风险评估表明,用于灌溉蔬菜的再生水需要进行深度处理才可达到可接受的风险水平[109]。世界卫生组织的一项研究表明,在使用未经处理的污水灌溉土地的农民及其家庭中,蛔虫病、贾第鞭毛虫病和隐孢子虫病等胃肠道疾病的患病率很高[110]。再生水用于农业和娱乐用水以及部分城市实践中,原生动物感染的风险通常高于世界卫生组织(World health organization,WHO)定义的阈值(10-4)[111]。WHO 建议可接受的个人微生物感染年化风险值为10-4,或可接受的伤残调整生命年为10-6a。假设每天通过生菜摄入1.3 mL再生水,隐孢子虫和贾第鞭毛虫感染的年化风险中位数分别为2.0×10-4、8.5×10-5[112]。再生水灌溉公园和高尔夫球场的隐孢子虫感染风险不到万分之一,经过活性污泥法处理的再生水不会造成隐孢子虫病的过度风险[113]。有研究表明,隐孢子虫和贾第鞭毛虫偶尔可以在二级和三级处理的污水和滴灌番茄表面检测到[114]。再生水灌溉蔬菜中检出蛔虫、鞭虫和钩虫,肠道蠕虫在种植蔬菜中阳性比例高,可能对公众健康造成严重危害[115]。尽管相关文献很少报道植物病原体通过再生水灌溉向土壤传播的风险,但人们已经认识到细菌、真菌、病毒及寄生虫等植物病原体可经水传播[116]。在灌溉系统中发现的植物病原菌包括棒状杆菌、欧文氏菌、丁香假单胞菌、青枯雷尔氏菌和黄单胞菌等[117]。

3.2 新兴污染物——抗生素及其抗性基因

在污水、污泥以及再生水灌溉和污泥改良土壤、地表水和地下水及再生水受纳水体的沉积物中经常检测到抗生素。由于ARGs 属于新污染物,风险评估尚处于起步阶段,目前还没有关于安全水平的指导。再生水灌溉土壤中检测到高浓度的四环素类和喹诺酮类抗生素以及丰度较高的tetG、sul1、sul2和intI1,sul2和intI1均与克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、福氏志贺氏菌等致病菌具有高度同源性,可能引发潜在的公众健康问题[118]。再生水灌溉后ARGs水平不随时间变化,观察到sul1和sul2基因水平升高,并伴随存在致病性嗜肺军团菌[54]。再生水样中总肠球菌和耐万古霉素肠球菌检出率分别为71%、4%,紫外处理使再生水喷灌总肠球菌减少到未检出水平,灌区分离的粪肠球菌对奎奴普丁和达福普丁表现出内在抗性[119]。尽管抗生素耐药细菌和抗生素耐药基因日益受到关注,但作为新兴污染物,现有的再生水利用标准和指南未能充分解决这些问题[120]。再生水灌溉可能导致农业环境持续暴露于各种抗生素、抗生素耐药菌和耐药基因。有研究表明,再生水灌溉土壤中累积的抗生素浓度比灌溉水中高出数倍[121]。GROSSBERGER 等[122]发现,再生水灌溉土壤中磺胺甲恶唑含量介于0.12~0.28 μg/kg。基于培养和非培养方法分析,开展全面的田间规模和微观研究评估再生水灌溉ARGs 和MGEs丰度与模式的影响,支撑建立通过再生水-农业-土壤-作物-人类途径进行抗性传播潜在风险评估的信息体系。研究表明,抗生素在土壤中的生物转化和降解受其初始浓度、微生物活动、土壤中的氧状态、土壤类型和环境(湿度、温度、盐度、pH值)、有机质和黏土含量以及抗生素的理化性质影响,降解产物(代谢物)的毒性可能累积的浓度更高,与母体化合物相比发挥更高的毒性作用[123]。再生水灌溉可能导致水中的ARB 和ARGs 持续释放到农业环境中,由于与人类相关的易感致病菌可能通过获得土壤环境中已有的耐药基因而具有耐药性,从而对人类健康造成潜在风险[124]。另有研究指出,再生水长期灌溉与清水灌溉土壤中ARB和ARGs丰度一致或处于更低水平[125]。上述研究表明,再生水灌溉土壤中释放的抗生素耐药基因无法在土壤环境中竞争或生存,并且其对土壤细菌不会贡献显著的ARGs,这证实了土壤微生物组中存在天然的抗生素耐药性。再生水灌溉土壤中的抗生素可通过根部吸收并转移到作物的地上部分。WU等[126]在再生水灌溉蔬菜组织中检测到磺胺甲恶唑和甲氧苄氨嘧啶。再生水灌溉萝卜和红薯中检测出磺胺甲恶唑(0.05~0.24 μg/kg),卷心菜和胡萝卜可食用组织中检测到环丙沙星(5~10 μg/kg)[127-128]。磺胺甲恶唑和甲氧苄氨嘧啶在果实中的浓度随再生水灌溉时间的延长而增加,第3 年收获时达到最大值[129]。再生水喷灌小麦秸秆中氧氟沙星浓度较高,甲氧苄氨嘧啶仅在秸秆和籽粒表面检出,而磺胺甲恶唑富集在籽粒中[130]。有研究揭示了再生水灌溉条件下ARB 和ARGs 在植物中的内化作用[131-132]。再生水灌溉番茄中检测出多种磺胺类化合物,其中磺胺甲恶唑含量最高(30 μg/kg),所有磺胺类药物均低于可接受的每日摄入量[133]。多菌灵、克里巴唑、克霉唑、对羟基苯甲酸甲酯、咪康唑、三氯卡班和三氯生在污水、地表水、沉积物和污泥改良土壤中检出低ng/L 或ng/g水平[134]。污水处理厂污泥中富集广谱消毒剂季铵化合物,使其在污泥农用过程中释放到农田环境,需要建立污泥固体吸附过程细菌交叉和共同抗性机制的联系,以确定其暴露水平和污染源[135]。

4 再生水水质风险控制

再生水水质风险控制主要包括物理、化学、生物及其组合处理。物理处理通常在生化处理之前,包括筛选、沉淀、曝气、热处理、吸附、膜处理等。针对再生水反渗透产水中有机物浓度升高、种类增加等问题,提出了基于新兴自由基氧化和新型光源利用等再生水超高标准处理技术[136]。化学处理通常是指在一系列反应中使用化学物质来促进废水消毒的过程,通过添加特定的目标物质,使废水中存在的溶解污染物分离,包括离子交换、中和沉淀以及氯化、紫外线和臭氧消毒处理。目前,紫外线(UV)消毒已成为一项成熟的技术。LI 等[137]系统总结了UV-C波辐射抑制有害藻华生长的效果、机制、影响因素、再生模式和设施等方面的研究进展。50~200 mJ/cm2的UV-C 处理可抑制再生水中铜绿微囊藻和小球藻生长,并且会对藻类造成膜损伤,藻类生长的抑制作用与UV-C 剂量呈正相关关系[138],UV-C 与小檗碱联合处理可在较低剂量条件下有效处理再生水中铜绿微囊藻和斜生栅藻[139]。常规的紫外线消毒剂量不能有效控制再生水储存或运输过程中抗生素耐药菌的复活[140]。零价铁因其具有强还原性被广泛用于强化污水处理,零价铁可有效灭活水中耐药菌,有利于降低ARGs 丰度水平[141]。一体化膜工艺系统可以有效减少ARGs、intI1和16S rRNA 基因,检测到的ARGs 绝对丰度较原污水降低2~3 个数量级,并且可有效去除潜在的多重耐药菌[142]。

生物处理是利用不同的生物有机体或生物过程来消除污染物,生物处理因其比化学或物理处理更具成本效益而被广泛使用。生物处理通常是在二级或三级处理阶段,目的是通过生物降解去除污染物,协同代谢机制有利于微生物生长并促进污染物降解[143]。膜生物反应器(MBR)具有高效的颗粒和微生物截留能力,已成为污水再生回用的重要技术途径。MBR 较二氧化氯处理对军团菌有良好的处理效果,适用于再生水回用[144]。污水生物处理过程中产生大量胞外抗生素抗性基因,序批式活性污泥反应器启动期产生大量胞外抗性基因,游离型胞外抗性基因增加倍数和持续时间高于结合型,稳定运行后抗性基因丰度显著降低[145]。吸附和生物降解是抗生素的2 种主要去除途径。此外,微生物共代谢有助于抗生素的生物降解[146]。曝气生物滤池对磺胺类抗生素及其代谢物有良好的去除效果[147]。AAO(厌氧-缺氧-好氧工艺)+AAO+MBR(膜生物反应器)系统对大多数抗生素具有较好的去除效果,提高了抗生素的吸附和生物降解能力。污水厂消除ARGs的三级处理技术包括基于化学工艺的氯化、臭氧化、紫外线和高级氧化技术,吸附、分类等物理工艺,以及人工湿地、膜生物反应器和土地渗滤系统等生物工艺[148]。

组合处理是利用2种或多种处理技术形成的复合处理体系,通过物理、化学和生物作用实现水质净化目标,在处理效率和节能方面具有可持续性和稳定性。高呈[149]发现,过硫酸盐及其纳米铁和超声与超滤组合工艺可以有效改善超滤对ARGs和有机物的去除效果,降低再生水回用的安全风险。TANG 等[150]采用浸没-煅烧法制备了滤膜状碳布固定化Fe2O3/g-C3N4(氧化铁/石墨相氮化碳)光催化剂,过氧二硫酸盐耦合光催化系统可产生高能活性物质,可见光照射下在静态和连续流动过程中均表现出优异的四环素降解性能。采用高级氧化预处理可降低ARGs 潜在宿主的相对丰度,降低后续生物处理ARGs传播的潜在风险。针对再生水新兴微量有机污染物风险控制需求,瑞士、美国等提出了多级屏障再生水处理工艺,如反渗透-化学氧化深度处理、介质过滤-臭氧-活性炭联用、反渗透-紫外联合工艺[151]。采用MBR+臭氧高级氧化+活性炭滤池工艺可达到高品质再生水回用的要求[152]。好氧异养生物膜慢滤-纳滤(NF)组合工艺可以有效去除二级出水中的ARGs和溶解性有机物[153]。

5 结论与展望

再生水作为一种替代水源,在淡水资源短缺情况下探索再生水利用具有重要的现实意义。本文从再生水水质标准及特征、水中生物污染物类型、污染识别以及风险控制技术等方面阐述了再生水农业灌溉中生物污染研究进展。除此之外,还需要进行以下几项研究:一是目前再生水利用的相关研究多是基于短期试验,其结果说服力不强。鉴于此,建议通过长期定位试验,评估再生水利用的安全性。二是分析再生水中抗生素等新兴污染物的半衰期等,评估其是否会产生危害,制定相应标准,在保证再生水安全利用的前提下不过度扩大其危害性。三是目前污水处理的工艺成本相对较高,研究低成本、快速处理工艺是今后研究的重点工作之一。四是加强再生水安全利用的相关宣传。当前,公众对再生水利用接受度较低,一方面因为缺乏宣传,另一方面研究人员试验过程中加入过多的重金属,这可能会营造出再生水中含有很高的重金属的假象而引起人们恐慌。