组织的自我进化典范:华为的战略和管理假设变革

余铭一

“没有正确的假设,就没有正确的方向;没有正确的方向,就没有正确的思想;没有正确的思想,就没有正确的理论;没有正确的理论,就没有正确的战略。”

——华为创始人任正非《任总在Fellow座谈会上的讲话》(2016)

在美国制裁的五年间,华为完成了超过13 000个元器件的替代开发、超过4 000种电路板的反复换板开发等,直到现在电路板才稳定下来,因为有了国产的零部件供应。在HDC 2023开发者大会上,华为终端BG CEO余承东兴奋地宣布:“轻舟已过万重山。”

任正非曾经说过:“一个管理者到底以什么样的思想来治理企业,我认为这是一个企业首要且最大的管理命题!”同时,他在不同场合多次强调:“高级领导干部要学点哲学。”

如今,华为已成为中国高科技产业的旗帜,其在战略、管理、营销、制度、文化等方面的经验、教训和创新,在被各方细心揣摩甚至“像素级模仿”。但真正上升到商业哲学层面,从战略和管理基本假设入手来研究、学习华为的,仍是目前不为大多数人所注意的支流。

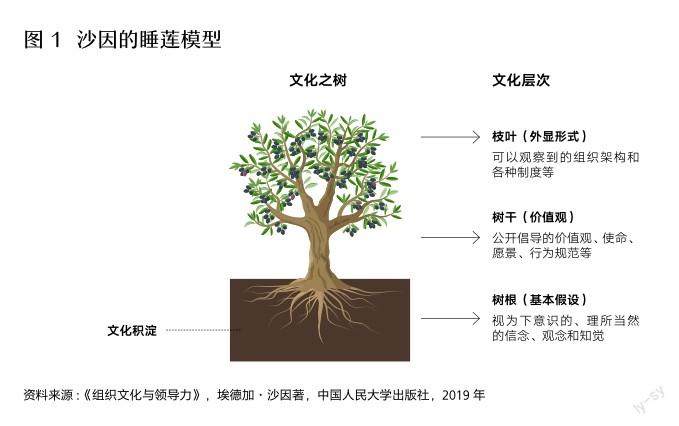

基本假设的重要性

基本假设的重要性,可以用“企业文化之父”埃德加·沙因著名的“睡莲模型”来解释(图 1)。睡莲最上面的枝叶,是企业文化的外显形式,比如旗帜、服装、歌曲、口号、建筑装饰等,《华为人》《管理优化报》《心声社区》《漂亮大楼》等,就是华为文化的枝叶;中间的枝干,是使命、愿景和价值观,以及公司理念和行为规范,比如华为著名的“以客户为中心,以奋斗者为本,长期艰苦奋斗,坚持自我批判”;最下面的根,则是公司的基本假设,是那些视为下意识的、理所当然的信念、观念和知觉——比如华为著名的“只有客户能给我们钱”“华为是‘四大皆无(无资金、无技术、无人才、无背景——华为创业初期的自嘲)”,以及建立在此基础上的“不信任”基本假设。

但事物总是发展变化的,认识也是呈螺旋式上升的。近年来,任正非多次强调要“炸开金字塔”,要重新从“不信任”走向“信任”,其背后是对企业生存环境的深刻体察,也是华为自我进化的原动力。

事实上,战略和管理基本假设是类华为这种世界级企业戰略、文化和制度的核心,堪称“牵一发而动全身”。作为《华为商业哲学丛书》中《价值共生》一书的作者,笔者将通过梳理华为战略和管理假设变革的历史,浅析华为如何紧跟时代脉动、实现自我进化。

拒绝“有福同享、有难同当”

从1987年到1995年,任正非用了不到10年的时间,将华为员工从6人增至1750人,销售收入从零攀升至15亿元。彼时华为的管理理念尚未成型,但任正非已经拥有与绝大多数同时代企业家截然不同的战略和管理基本假设。

任正非常说,“华为是由于无知才走上通信产业的”。最初代理交换机时,华为发现市场空间很大,出于朴素的“中国是个大国,通信市场不可能长期由外国公司控制”的战略假设,任正非走上自主研发之路。

彼时“倒爷”横行,搞技术被认为是傻子。但华为硬是仅靠万用表、示波器这些简陋工具,带着一群刚出校门的大学生研发出了对标世界先进水平的C&C08交换机。任正非后来回忆道:当时真是“无知者无畏”。全世界没有华为这样搞科研的,同时采用这么多新技术,没有样机借鉴,一步到位地从头设计,幸亏成功了,一旦失败,后果不堪设想。

在鼓励知识分子“产业报国”的同时,任正非打破了“君子言义不言利”的中国传统,毫不掩饰地将华为早期的分享机制比喻为“海盗文化”“坐地分赃”。“海盗头子”既是打劫的指挥者,又是冲锋在前的战士,还是战利品的分配者。他登高一呼,率领数万名大小海盗,扑向茫茫大海中的船只,比的就是更快更狠更强,谁抢到的战利品最多最贵重,谁分到的份额也就最大。

这成为华为早期的基本管理假设。纵观华为竞争史,以服务之重补产品之不足、“农村包围城市”,是在市场的缝隙突破;成立莫贝克、与3Com合资公司,是借助盟友的力量突破;狙击港湾上市,是在竞争对手最薄弱的环节突破;发力手机中高端市场,先后围绕“薄”、大屏、拍照来一代代打造产品,是从消费者最敏感的地方突破……任正非认为自己“基本在分钱上没犯过错误”,是整合公司内外部资源、团结一切可以团结的力量,从而在市场上取得胜利的关键。

这种“有福同享,有难同当”“用人不疑,疑人不用”的古典乌托邦式的草莽“公平”,能够坚持“多劳多得”的原则,也能够保证极致的效率和可衡量的成果。但更进步的是,任正非完成了对“海盗文化”的扬弃。他在保留冒险、渴望、灵活等正面因素的同时,摒弃了“海盗文化”中弱肉强食、尔虞我诈、人身依附、以邻为壑等负面因素,将古典草莽式的“分赃文化”改造成了更符合现代工业文明的“绩效导向”“结果说话”。

最典型的体现:一是1990年华为启动了员工持股计划;二是1995年任正非在华为内部发起的题为“华为兴亡,我的责任”的大辩论。前者是华为历史上影响深远的大事,让华为成为中国实行股权激励的典型代表企业,后者则开启了华为一系列影响深远的管理变革。

当时,华为进入高速增长期,拳头产品C&C08数字程控交换机在市场上攻城略地,带来了员工规模的爆发式增长、管理效率急剧下降,员工的考核与激励,特别是对市场体系业绩的评估成为矛盾焦点,工作挑肥拣瘦,内部山头林立,以邻为壑和骄傲自满盛行,腐败、惰怠等现象也开始出现。

华为因此成立了工资改革小组,但小组也拿不出一个切实可行的解决方案。万般无奈之下,开启关于华为文化的内部大辩论,但直到最后大家也没讨论出一个所以然来。

“海盗文化”的负面因素逐渐暴露,任正非亲自表态,认为大部分人认同的“有福同享,有难同当”“用人不疑,疑人不用”不该成为华为文化的一部分。

一片迷茫之中,时任华为市场部负责人的孙亚芳挺身而出,带领华为全国26个办事处主任集体辞职后重新竞聘上岗。市场部30%的中高级干部退出了领导岗位,开了华为干部能上能下的先河。

这是华为版的“杯酒释兵权”,也是任正非削平“山头主义”、树立“干部听从公司统一调度”“兵为一将用,而非一将有”的用人原则的关键事件。任正非认为,这一行为的影响对华为而言是惊天动地的,否则就不可能有公司的今天。

基于“不信任”假设的管理体系

1995年,华为开始起草一份纲领性文件,1996年将其定位为管理大纲,1998年正式通过验收,这就是大名鼎鼎的《华为基本法》。其第一条明确指出:“通过无依赖的市场压力传递,使内部机制永远处于激活状态。”

从“市场部大辞职”开始,任正非用了十年以上的时间,让华为摆脱了创业初期对“能人”“英雄”的依赖,构建起一套基于“不信任”基本假设的管理制度。1999年华为向IBM引进IPD(集成产品开发)流程,强调“削足适履”“先僵化、后优化、再固化”;2008年后华为以制度化方式,每年开展“工号切换”活动,自动通知工龄满8年的员工重签合同……都是基于“不信任”假设的管理体系的典型案例。

这一阶段集大成者,就是2014年正式发布的《华为人力资源管理纲要1.0》(以下简称“《纲要1.0》”)。该文件自2010年3月开始起草,历时四年,其目的是总结、识别、归纳指导华为成功的人力资源体系,是基于“不信任”基本假设的管理体系。

“板凳要坐十年冷”“烧不死的鸟才是凤凰”“决不让雷锋吃亏”就此成为对华为员工和管理层的基本要求。“狼性文化”“末位淘汰制”也在这一时期从华为逐渐蔓延至IT界、互联网界乃至整个中国企业界。这为华为带来了一轮高速增长,但也让华为开始变得“官僚像国企、剥削像私企、管理像外企”。

同样在这一时期,华为形成了持续20多年的战略假设:“依托全球化平台,聚焦一切力量,攻击一个‘城墙口,实施战略突破。”直至迎头遭遇美国封杀,原有的这个战略基本假设再难延续。

构建面向未来的“信任”管理体系

《纲要1.0》是不信任管理体系,但就在起草、发布的同时,任正非敏锐地意识到它已经有些跟不上时代了。

2009年,面对内部日益严重的僵化,任正非号召“让听得见炮声的人来决策”,开始改组华为基层组织;2011年,华为组织架构大调整,从单一的运营商BG到运营商BG、企业BG、消费者BG“三驾马车”并立,过去的成功经验已明显不能适应新的未来。

这种紧迫感在2016年后日趋明显,在2019年后更是生死攸关。

2016年5月,任正非在全国科技创新大会上发言时指出:华为正在本行业逐步攻入“无人区”,处于无人领航、无既定规则、无人跟随的困境。

2017年9月,任正非签发全员邮件,点名向华为前员工孔令贤致歉,说“是公司错了,不是你的问题。回来吧,我们的英雄”。

2017年下半年起,华为高层开始酝酿和讨论人力资源管理改革,要“去除30年积淀的问题,帮助组织重新焕发青春”。任正非认为,人力资源管理是华为商业成功与持续发展的关键驱动要素,但已不符合未来的发展趋势,亟需做出改变。

2018年3月,华为颁布了《华为人力资源管理纲要2.0》(以下简称“《纲要2.0》”),其最核心的一点是:华为提出了基于信任的人力资源管理理念,强调在规则制度的基础上信任员工,去掉管控的枷锁,减少不必要的管理层级和汇报动作。

以此为分界点,任正非拉开了华为组织、文化、制度等系列变革。

2018年,华为成立总干部部,与人力资源部相分离,形成了人力资源部“管事”、总干部部“管人”的局面,最终让人力资源体系从前台转向后台,从权力中心变为服务支持中心。

与此同时,任正非多次在华为内部谈及“末位淘汰制”,认为这个自己发明的制度早期发挥了作用,但现在越走越僵化。最终,任正非将其调整为三类:一是职员体系,走绝对考核的道路,不要求相对考核、末位淘汰;二是专家体系,要循环成长、不断考核和考试,考不过、贡献达不到,职级就要降下去;三是行政管理体系,只要是行政管理干部,包括主管,每年要有10%的强制末位淘汰,进战略预备队重新找岗位,即使所有人都干得好也是如此。

2019年,華为推出了ESOP1制度。ESOP是员工持股计划的简称,它对授予对象的工龄要求更高,保留条件也更加宽松,但对绩效的要求反而更低。5年以上工龄、只要业绩不是排在末尾的员工都可以配股,而且无需等到45岁退休,只需要工龄满8年,所获得的ESOP1即可终身保留。这明显更侧重留住员工,彰显了华为希望上下同心、齐心协力共渡难关的意图。ESOP1允许长期获取分红,也是为了弥补困难时期分红不可避免下降的员工。

2020年,华为成立了Cloud&AI BG,形成了四大业务集团并立的局面。2021~2022年,华为先后组建成立了20个“军团”,覆盖了煤矿、智慧公路、海关和港口、智能光伏、数据中心能源等20个行业。任正非解释说,这是向谷歌学来的组织结构,目的是通过军团作战打破现有组织边界。

所谓“军团”,实际上是一个集成团队,其定位包括战略攻关、战役攻坚和赋能代表处,每个团队只针对一个特定行业。它强调的是打破常规的职能组织金字塔、缩短管理链条,并具有全球化的可复制性。“军团”CEO被赋予足够的指挥权,从事前审批转向了事中及事后监控,团队不大但领导级别非常高,是真正的“少将连长”,“把指挥所建立在听得见炮声的地方”。

最能体现任正非决心的,是2020年6月其在《星光不问赶路人》讲话中的定性:“时代证实了我们过去的战略是偏斜的,是不完全正确的,我们的能力很不符合现实生存与发展的需求。但是,我们有信心、有决心活下来。”同时他明确指出:“当没有中央总部,也能灵活地作战,这是我们改革的目的。”

假設变革背后的自我进化

华为的基本管理假设从“不信任”走向“信任”,直接导火索是美国的制裁极大地遏制了华为的全球化战略,使其“依托全球化平台、攻击一个‘城墙口”的战略假设无法持续——至少最先进的美国平台不支持华为,必须全面靠自己打造产品。

但根本原因是时代不同了,华为必须完成自我进化。事实上,早在华为海外收入即将超过国内市场的2004年,任正非就做过极限生存的假设:“喉咙不能被别人掐住,10年后我们要面临与美国企业的激烈冲突,要有思想准备。”为此,华为成立了海思半导体有限公司,开始了中国科技史上最为悲壮的“长征”,为生存打造“备胎”。

迄今为止,华为历史上三次战略和管理假设变革,分别对应了市场经济的蛮荒、工业时代的匮乏和数字时代的丰裕,同时积极拥抱全球化。华为从20世纪90年代搭上了数字化的列车,主要是依靠数学在电子技术上构建了优势,获得了产品与服务的成功。与之相关的时代背景是:1990年前后发生的信息与通信技术革命,极大地降低了全世界的思想交流成本,进而掀起了以外包为代表的“全球价值链革命”,重新划分了知识的国际边界,促使行业竞争由国际生产网络边界而非国家边界来决定。

华为是这场革命的受益者,但随着自身逐渐走入“无人区”和美国的打压,华为被迫调整此前持续近三十年的战略和管理假设。同时,数字时代的到来,人工智能、远端呈现、遥控机器人等技术的发展和社交网络的兴起,不但让传统上相互分离的生产、流通、消费、分配等环节实现了一体化,也让人们不需出国就能为全球提供脑力和手工服务,甚至可能使劳动服务和劳动者人身解绑。

自工业化以来形成的“人—组织—社会”的传统结构,很可能被“人—数据—社会”的新结构所取代。这一方面带来了日趋严重的“数字鸿沟”问题,另一方面也为消费者、员工等个体赋能与赋权,进而对传统公司治理理念、组织架构产生了冲击。

典型的例子,就是近期层出不穷的超级个体挑战公司治理问题。无论东方甄选事件中董宇辉和CEO之间的“二选一”,还是格力舆论风波中全网群嘲董明珠、力挺孟羽童,抑或是微念和李子柒事件中IP与公司的两败俱伤,都说明了老办法已不能适应新形势。即便是华为自己,近年来也出现了“251事件”“胡玲事件”等丑闻。

因此,战略和管理假设变革背后,是华为直面时代变化的自我进化。“华为的战略不能由少数人来设计”理念下的“取消战略部”、学习谷歌“自组织”的军团制、鼓励员工去得到开课、成立培训公司成体系对外输出华为方法论和价值观,放在十年前的华为都是难以想象的。

这背后彰显的一个趋势是:华为在越来越大的同时,组织要越来越小、越来越自主、越来越灵活、越来越“无边界”。这种南辕北辙式的需求,只能通过组织创新来实现,而这必然要调整管理基本假设。

从这个意义上讲,《纲要2.0》是华为面向未来的信任管理体系,它希望激发员工持续奋斗的内在动力,也更加关注长期激励和短期激励的平衡关系,平衡新老员工的利益矛盾,特别是劳动收益与资本收益的矛盾。如今,华为近60%的员工持有公司股票,是一家 100%由员工持有的民营企业。

众所周知,任正非是主张全员持股的“反创业主义者”,个人占华为股份仅为0.88%。《华为基本法》中规定了价值创造的四大要素:劳动、知识、企业家和资本,任正非把劳动摆在第一位,强调劳动、知识资本化。与之配套的制度设计、管理实践,都是世界管理史上前所未有的创举——比如轮值董事长制度,华为是国内唯一采用这种新型治理结构的大型企业。当前所做的种种调整:从员工利益共同体进化到相关利益者共同体、从“不信任”体系转向“信任”体系、从金字塔架构转向网状结构、从硬件制造商转向软件服务商……也是开先河的管理“无人区”。

以上种种,也揭示了与赛博朋克社会相对立的另一种可能性:德鲁克“知识社会”的理想家园。华为这种从“一棵大树”向“一片森林”、从“亮剑争锋”到“价值共生”的转变,是所有直面数字时代挑战、有志于走向全球的中国企业所必须面对的。

因此,华为战略和管理假设变革背后的深意和调整举措,值得中国企业界深入思考、细心揣摩。