聚焦地理概念,有效解答地理综合题

——以2023年全国甲卷37题为例

金富增

(云南省昆明市第三中学)

与2022年全国高考地理试题相比,2023年全国高考地理试题难度呈现出如下特点:选择题难度呈下降趋势,综合题难度呈上升趋势。从题目赋分看,选择题44分,综合题56分。在综合题难度呈上升趋势的情况下,意味着学生在未来的地理高考中想要获得高分将越来越难。同时,选择题与综合题难度的调整表明国家在人才选拔方面对学生的思维能力提出了更高的要求。因此,笔者以2023年全国高考地理甲卷37题为例,重点分析其所体现的地理思想,以期引导未来地理教学的改变。

一、地理概念

概念是人类在认识过程中,从感性认识上升到理性认识,把所感知的事物的共同本质特点抽象出来,加以概括,是自我认知意识的一种表达,它构成了人类思维体系的基本单元。因此,地理概念就是人们在认知世界的过程中,基于地理学科思想不断抽象、概括形成的概念,其中少数处于学科核心位置,具有统整作用的概念,我们就可以称之为核心概念,或者大概念,比如位置、分布、地方、区域、尺度、地理过程、空间相互作用、地理环境和人地关系。其次,需要明确,地理概念分为一般概念和核心概念。核心概念属于上位概念,包含一般概念,可通过一般概念之间的相互关系进行阐释。地理概念,以及地理概念之间的相互关系组成了地理学科的学科知识,也是高考试题考查的基础。

二、基于地理概念解答综合题的解题思路

近年来,高考试题指向核心素养,试题情境新颖真实,设问创新反套路模板,目的是有效测量学生的核心素养。简言之,高考试题的不断创新是为了测量学生利用学科知识解决学科现实问题的能力。地理学科知识由地理概念及其相互关系构成。因此,想要培养学生的核心素养,可以从地理概念出发,梳理地理概念之间的相互关系,建构地理概念体系,形成问题解决的分析逻辑,作为解答高考综合题的解题之“钥”。下面笔者以2023年全国甲卷地理37题综合题为例,尝试以地理概念为根本,建构综合题的解题思路。

(一)原题呈现

【例1】(2023年全国甲卷,37题)阅读图文材料,完成下列要求。

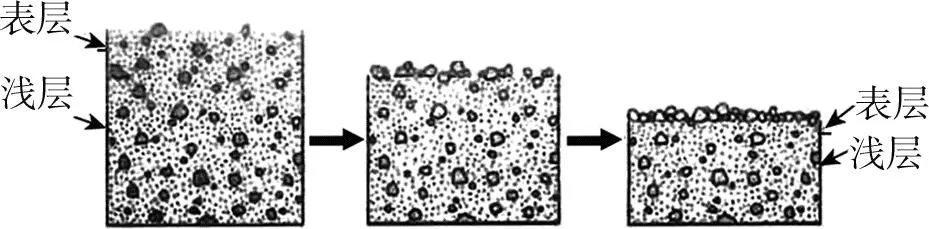

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象,其过程如图1所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图2显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

图1

图2

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

(2)指出图2所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

(4)提出图2所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

(二)解题思路

1.地理概念的提取,以及地理概念体系的建构

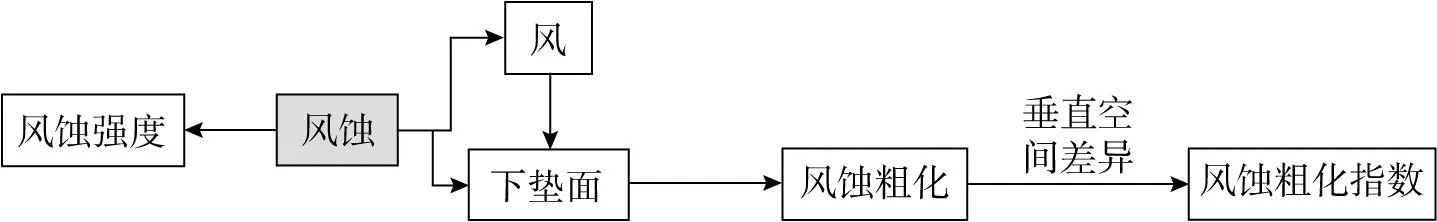

通过阅读材料发现,此题属于新概念解读题。题目材料给出了风蚀粗化的概念,风蚀粗化属于既熟悉又陌生的概念,熟悉之处在于其与风蚀存在重要关联,陌生在于日常教学中不曾涉及。其次,材料还给出了风蚀粗化的形成过程示意图,以及青藏高原南部风蚀粗化指数的空间分布图,结合两幅图给出的信息,本题还涉及空间的核心概念。此外,第一问涉及风蚀强度、风蚀粗化过程、地表松散层3个关键词,第二问涉及风蚀粗化指数、空间分布2个关键词,第三问涉及耕作、风蚀、风蚀粗化指数3个关键词,第四问涉及因地制宜、风蚀防治措施2个关键词。虽然四个设问的关键词存在差异,但通过对比发现,四个设问均指向风蚀与空间分布这两个核心概念。风蚀,即风的侵蚀作用,指在风力作用下地表物质被侵蚀带走的过程。由此可见,与风蚀相关的概念主要有两个,分别是风和下垫面。其次,地理空间属于三维空间,既要考虑水平方向的差异,也要考虑垂直方向的差异。因此,结合材料呈现的新概念以及设问所涉及的关键词,可以构建出如图3所示的概念体系,其中风蚀为核心概念,同时也是本题中最上位的概念。

图3

(二)基于地理概念及地理概念体系建构解题逻辑

1.第一问

根据图3可知,风蚀强度反应风带走下垫面物质的能力,主要取决于两个因素,分别是风力情况(风力越大,风蚀强度越大)和下垫面情况(地表越疏松,风蚀强度越大)。根据风蚀的特点,某地细颗粒物质更容易被风带走,粗颗粒物质更容易被留下,因此,判断某地风蚀强度的大小,可根据下垫面颗粒物质的粗细来进行判断。结合材料和图3的概念体系可知,风蚀粗化指数就是衡量下垫面颗粒物质粗细的专业术语,因此在答题过程中可以使用此专业术语增加答案的专业性,展现地理思维。

2.第二问

根据设问,此问涉及的核心概念是风蚀粗化指数和空间分布,并且此题暗含两个小问,一是青藏高原地区风蚀粗化指数的空间分布规律;二是此现象的成因。根据图2可以直接读图分析出地理事物的空间分布规律,难度不大。难度较大的是成因分析,易出现答案不够完整、逻辑不够严密的情况。结合图3所示的概念体系以及风蚀粗化指数的含义可知,影响地表粗糙程度(风蚀粗化指数)的因素主要有两个方面,分别是风力情况和下垫面情况。同时,此题将空间区域限制在青藏高原,因此此题应该基于青藏高原的区域背景,从风力和下垫面两个方面组织答案。可见,此题重在考查学生在区域认知和综合思维(尤其要素综合)方面的养成情况。

3.第三问

根据设问,此题需要我们解决耕作对风蚀的影响、耕作对风蚀粗化指数的影响两问。根据图3所示的概念体系可知,影响风蚀的因素主要是风和下垫面,考虑耕作对风蚀的影响,实际上就是考虑耕作对下垫面的影响,耕作会使下垫面变得疏松,使得地表物质更容易被风带走,因此风蚀强度是在加大的。耕作对风蚀粗化指数的影响,涉及风蚀粗化指数的概念,根据文字材料及图3可知,风蚀粗化指数是表层和浅层粗、细颗粒含量之比,由于耕作导致表层和浅层充分混合,两层粗、细颗粒的含量差别极小,因此耕作的结果是风蚀粗化指数基本不变。此题也重在考查学生的综合思维(要素综合)。

4.第四问

根据设问可知,此题主要考查风蚀的防治措施。结合图3所示的概念体系,防止风蚀加剧的措施可从风和下垫面两个角度进行思考,但是对于风本身而言,人类难以干预,因此,防止风蚀加剧的措施应该主要从下垫面的角度进行思考。此外,本题涉及对生态修复相关概念的考查。生态修复包括人工修复和自然恢复。自然修复主要是通过消除或减少人为干扰,使未完全崩溃的生态系统依靠自我调节能力,从退化或破坏状态中逐步恢复,维持其可更新能力,如封山育林;人工修复主要是通过采取一定的生物、工程等措施,加快生态系统的恢复速度,或帮助丧失自我调节能力的生态系统恢复到安全水平。另外,本题还涉及一个关键概念——因地制宜,因此,措施的提出应该结合当地的实际情况,合理选择自然恢复和人工修复。

综合分析本题的所有设问,不难发现,每一问都在围绕“风蚀”这一核心概念展开。同时,为了加深试题的难度,达到核心素养的有效测量,题目针对“风蚀”的内涵恰当地引入新概念。通过认真分析题目的材料与设问,并结合已学知识,基于地理概念及地理概念体系建构的地理解题逻辑能够有效提高学生综合题的解题能力,进而在考试中取得理想成绩。

(三)基于解题逻辑组织试题答案

(1)早期细颗粒物所占比例大,地表松散层风蚀强;随着细颗粒物所占比例减少,粗颗粒物所占比例增加,地表松散层风蚀强度逐渐减弱。

(2)特征:西部大,东部小;北部大,南部小。

原因:西部、北部风力强劲、植被覆盖度小。

(3)耕作使表层和浅层充分混合(表层细颗粒物增多),疏松,强风蚀季节植被覆盖度小,风蚀强度大;表层和浅层粗颗粒物含量基本一致,风蚀粗化指数不变。

(4)东部、南部:可因地制宜采用砾石覆盖、耕地留茬、免耕、限制放牧等措施,保护地表,减轻风蚀。

西部、北部:地表砾石覆盖度高,风蚀强度小,可维持自然状态。

三、结论