李大钊爱国救亡翻译活动的行动主义考释*

郑剑委

(福州大学外国语学院,福建 福州 350108)

0. 引言

在中国科举制取消的1905 年,李大钊(1889一1927)进入永平府中学,开始学习英语和新学,1907年在天津的北洋法政专门学校攻读英语、日语、法政等课程,1913 年到1916 年留学日本后熟练掌握了日语和英语(李大钊年谱编写组1984:4, 5, 17)。李大钊的英语学习始于16 岁,日语学习始于18 岁,深厚的英日语言素养为李大钊日后译介进步思想奠定了基础。

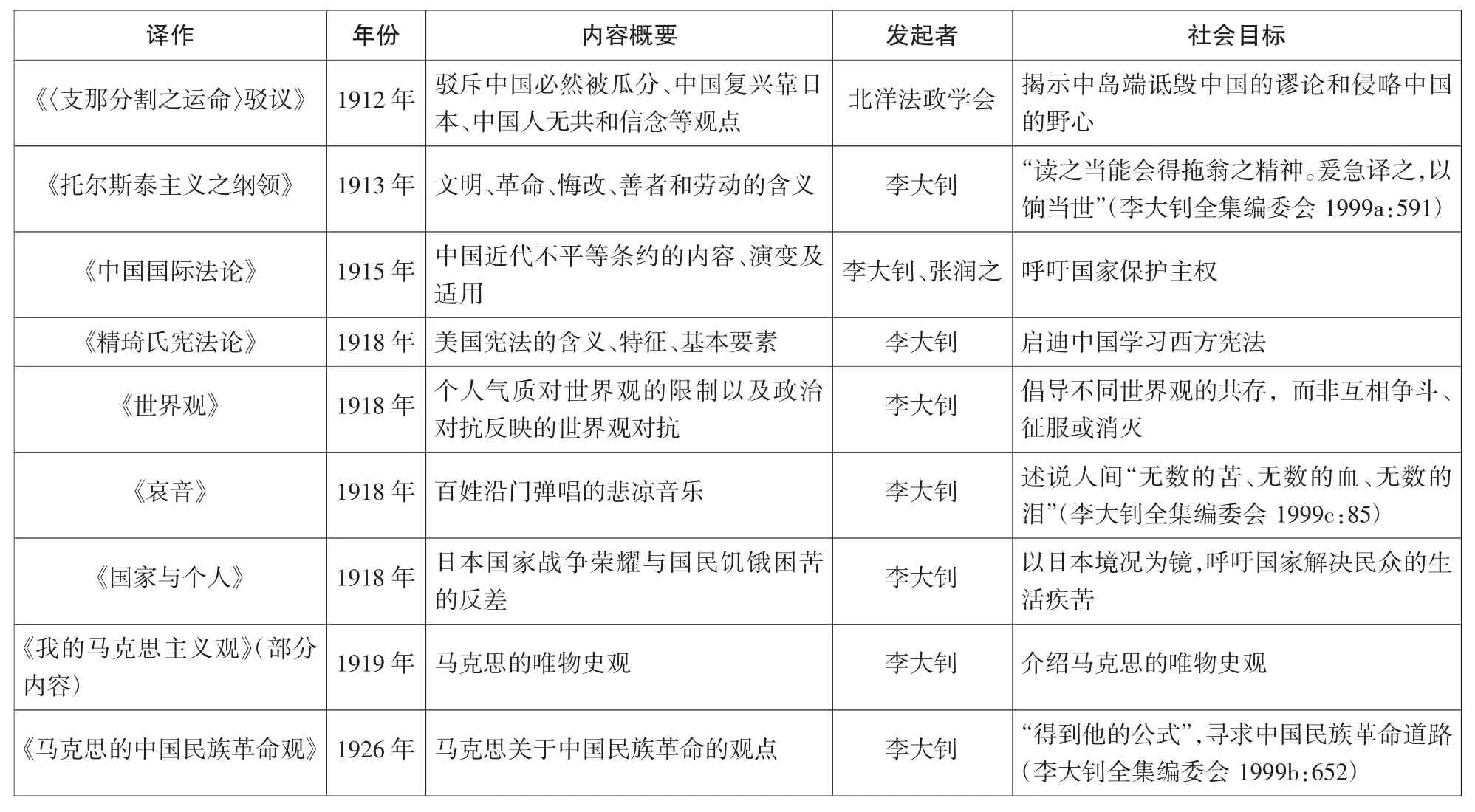

从第一部译作即1912 年翻译出版的《〈支那分割之运命〉驳议》,到最后一部译作即1926 年的《马克思的中国民族革命观》,李大钊翻译了9 部作品。这些译作涵盖政治、法律、社会等主题,均由李大钊充当发起者和译者,而且大多数由其本人编辑出版。这些翻译实践具有鲜明的行动主义色彩,以救亡图存为宗旨,试图变革旧社会、挽救中华民族。本文基于行动主义翻译理论,阐释李大钊翻译实践的行动主义内涵及其翻译的社会启动、社会生成与社会启用过程,以深刻认识李大钊如何通过翻译开展爱国救亡运动。

1. 行动主义翻译理论

行动主义翻译是近年来兴起的试图建构翻译作为社会运动的新理论。行动主义翻译从社会学视角考量推动社会变革的翻译活动,可视为后殖民主义翻译、女性主义翻译等流派的概括和升华(Bandia 2020)。

1.1 行动主义翻译起源

Tymoczko(2000)在Venuti 之翻译即社会介入(engagement)的思想基础上首次将行动主义引入翻译研究。她将翻译视为行动主义事业(activist enterprise),翻译在世界上施事(translation acts in the world),并据此阐释了20 世纪爱尔兰文学英译作为去殖民化和民族文化建设的翻译运动。Wolf 指出,翻译的行动主义路线“强调译者的干预由遵循与团结社会诉求相关的特定政治纲领的信仰所塑造的具体情形”,“译者与世界范围的反殖民运动和政治权利斗争相关联,译者参与推动边缘人群和受歧视人群的解放,并推动不同语言文化之间的平衡”(Wolf 2012:140)。Baker(2006)发表在《马萨诸塞评论》的论文《翻译与行动主义:叙事群体的新兴模式》首次将“行动主义翻译”(activist translation)作为整体概念提出,并基于叙事学理论阐释了国际翻译团体的行动主义翻译实践。该文被编入2010 年论文集《翻译、抵抗与行动主义》,所录论文源自马萨诸塞大学承办的一系列翻译学国际讲座,论文集考察了两个世纪以来世界各地旨在推动社会变革的重大翻译运动(如Bastin et al.2010;Merkle 2010)。论文集主编Tymoczko(2010: 252)指出,“行动主义翻译是特定政治和意识形态行动领域中的施事语言行为(performatives)”,译者是社会变革的关键行动者,旨在发展革命、塑造民族、反抗镇压、改革语言、变革文化价值、实现性别解放、推动前卫艺术运动等(ibid.)。行动主义翻译强调译者通过翻译活动介入社会行动,为实现特定行动纲领与其他行动者协作。

倪秀华(2013),徐珊珊和韩子满(2018)在引述该论文集时将“activist translation”译为“行动主义翻译”。国内外不少研究已呼应或暗合这种思路,从文本内外考察了嵌入社会行动的历史翻译活动。王宁(2019)阐释了翻译对新文化运动和马克思主义在华传播的作用,指出没有翻译就没有新文化运动的兴起,马克思主义也就不可能传入中国。屈文生和万立(2019)考察了“五四”时期国家法律外译实践的政治目的,即向西方证明中国法制趋近于西方,敦促各国履行废除在华“治外法权”的承诺。Gao(2020)考察了鲁迅将硬译作为反抗旧社会、建设新社会的武器。Moghaddam & Laugesen(2020)考察了伊朗巴列维时期翻译作为推行激进主义政治运动的工具。Luo(2022)考证了严复译《美術通詮》所反映的中国知识分子在清末民初通过翻译全面学习西方思想推动中国社会变革的运动。

但是,行动主义翻译观目前仍然只是一种阐释视角,尚未阐明行动主义翻译的社会化过程,特别是翻译是如何与社会要素相关联的。

1.2 行动主义翻译过程

区别于象牙塔式翻译,行动主义翻译是一种社会行动,它与社会要素紧密关联。韦伯(2020)将社会行动定义为行动者以其主观认定的意义与他人的行动发生联系的行动。社会行动必须具备两个条件:一是行动者个人赋予其行动以意义,即行动存在动机;二是行动者采取的行动必须与他人的行动发生联系,而非行动者孤立的个人身体动作。行动主义翻译作为社会行动也应具有以下两种特征:首先,行动主义翻译必须具有社会动机或目标;其次,行动主义翻译必须发生在社会行动者之间①,包括译者之间及其与其他行动者之间。

行动主义翻译是行动者在特定社会情境下为实现特定社会目的而展开的语言转化施事行为。译者的翻译活动具有明确的社会目标,同时翻译活动的实施是与其他行动者共同协作展开,行动主义翻译成果应用于社会运动。

行动主义翻译与社会的关联方式是翻译的社会启动、社会生成与社会启用。翻译的社会启动即翻译为实现社会目的发起,而非用于自娱自乐。翻译的社会生成即社会化的语言转化,它是译者与社会行动者如编辑、校对紧密互动,与社会因素如社会规范、技术工具充分关联进行的。翻译的社会启用是指将翻译作品应用于社会活动,它是翻译获得社会生命的关键。成功的翻译行动在启动、生成与启用方式上具有自洽性和适恰性。自洽性是指启动、生成与启用方式的一致性以及各方式本身的自足性。适恰性是指翻译行动方式与社会情境(社会条件、需求和规范)的契合关系(从矛盾到和谐的连续统)。当然,行动主义翻译应在行动方式、社会目标与社会情境这三者之间寻找最佳平衡。

2. 李大钊的行动主义翻译概览

李大钊的翻译实践是行动主义翻译的生动案例。通过考证,李大钊至少翻译了9 部译作,为日译汉或英译汉方向,皆具有鲜明的爱国主义倾向。其中,译文7 篇,包括1913 年《托尔斯泰主义之纲领》、1918年《精琦氏宪法论》、1918 年《世界观》、1918 年《国家与个人》、1918 年《哀音》、1919 年《我的马克思主义观》之唯物史观部分内容、1926 年《马克思的中国民族革命观》。前五篇译文均发表于李大钊创办的杂志《言治》②,《我的马克思主义观》发表于《新青年》杂志(李大钊全集编委会1999c:238-242),最后一篇发表于中国共产党北方区党组织机关刊物《政治生活》③。译著两部,包括1912 年《〈支那分割之运命〉驳议》和1915 年《中国国际法论》。

李继华等(2013:105)指出,李大钊在1926 年列宁逝世两周年大会上担任过朝鲜代表英语讲话的口译,但《李大钊全集》尚未收录该口译稿。另外,李大钊作为《言治》和北洋法政学会编辑部负责人也组织他人翻译了不少译作,如俄汉译著《蒙古及蒙古人》④。

3. 李大钊行动主义翻译过程

行动主义翻译的三个环节(即翻译的社会启动、社会生成与社会启用)涉及行动者、社会目标和社会情境。行动者是翻译行动的主体,包括译者和其他行动者,具备适应社会情境的跨语言文本启动、生成与启用能力以及实现社会目标的需求、欲望或动机。

3.1 李大钊翻译的社会启动

李大钊的行动主义翻译几乎都是其作为译者发起而非委托翻译的⑤,其翻译目标鲜明,很多在序跋中明示,或维护国家主权,或反映民间疾苦,或宣传法治和马克思主义思想。

如表1 所示,李大钊的翻译实践具有鲜明的政治倾向,主题涵盖民间疾苦、世界观、中国主权以及马克思主义思想。1912 年,清朝灭亡,中华民国成立,但国家依然积贫积弱。日本对中国虎视眈眈,趁第一次世界大战之机,在1914 年侵占胶东半岛。1915 年,袁世凯与日本签订丧权辱国的“二十一条”。可以推知,这些事件推动李大钊翻译《〈支那分割之运命〉驳议》和《中国国际法论》,以呼吁维护国家主权,反抗帝国主义侵略和不平等条约。1917 年中国进入军阀混战时期,社会动荡、民不聊生,1918 年《哀音》和《国家与个人》的翻译可以视作李大钊对百姓生活状况的痛心疾首,1918 年翻译《精琦氏宪法论》以求实现国家法治。1917 年俄国十月革命胜利后,李大钊积极宣传并成为中国马克思主义运动的先驱,1919 年《我的马克思主义观》和1926 年《马克思的中国民族革命观》反映出李大钊决心通过马克思主义思想寻求中国革命的道路。可见,李大钊的翻译实践嵌入中国社会情境和时代背景,翻译的发起切实回应社会问题,旨在推动社会政治变革。

表1:李大钊译作内容、发起者和目的

表2:李大钊译作的社会生成⑥

以《〈支那分割之运命〉驳议》和《中国国际法论》为例。激进分子中岛端1912 年10 月在东京出版《支那分割之运命》,歪曲捏造事实,渲染中国落后,谩骂中国人民。作为编辑部部长的李大钊迅速组织北洋法政学子翻译出版《〈支那分割之运命〉驳议》,李大钊主译并统筹全书翻译、写作与出版(李大钊全集编委会1999a:260)。该书是李大钊翻译的第一部译作,附有大量译者按、眉批和夹注,驳斥中岛端诋毁中国的谬论和侵略中国的谰言,使国人“知耻知惧,激发其复仇敌忾之心”(李大钊全集编委会1999b:295)。李大钊和张润之是今井嘉幸在北洋法政专门学校的学生并且交往密切,今井嘉幸著《中国国际法论》,该书“详于外力侵入中国之迹,且足为吾国将来撤去外国裁判权、收回外国行政地域之考镜”(同上:4),符合李大钊和张润之对国家主权的呼吁,因此他们在第一时间向作者申请翻译。

3.2 李大钊翻译的社会生成

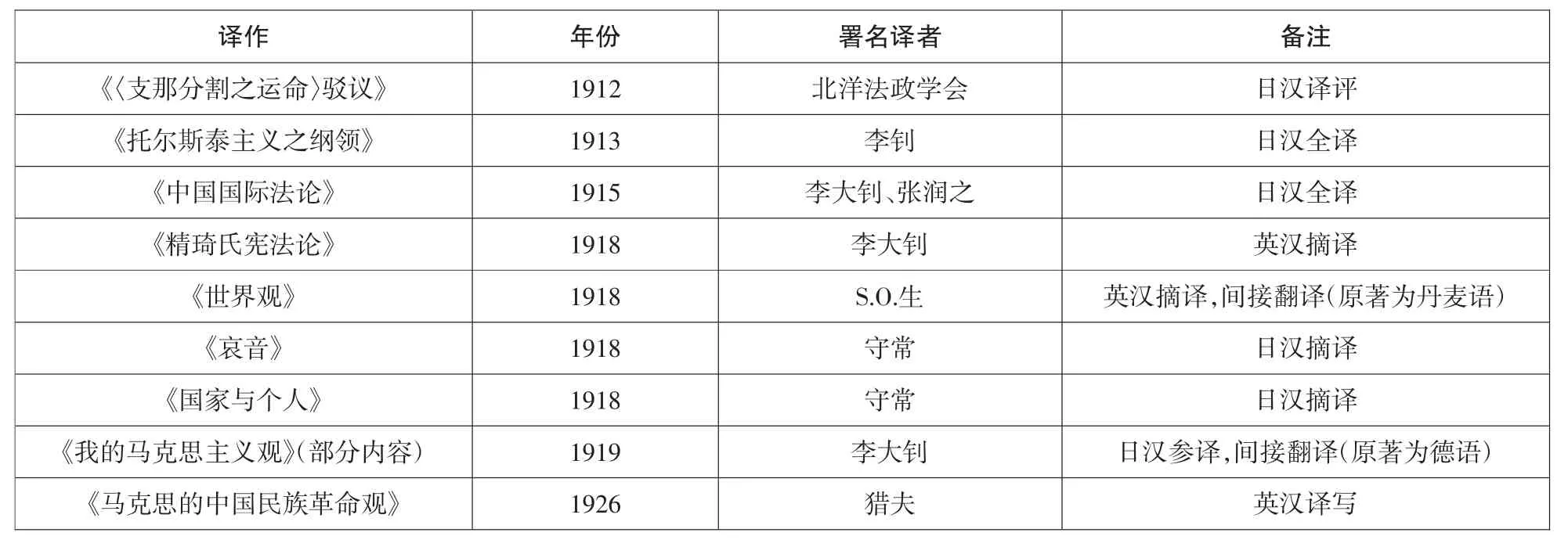

李大钊的译作生成具有鲜明的社会属性,主要采用全译、摘译、译评、译写、参译、合作翻译、间接翻译等灵活方式进行翻译。

1919 年《我的马克思主义观》第五部分有关马克思唯物史观的内容参译自河上肇的《哲学的贫困》《共产党宣言》《政治经济学批评》日译本之部分内容(李大钊全集编委会1999c:238-242)。李大钊要么与其他行动者合作翻译如《〈支那分割之运命〉驳议》《中国国际法论》,要么在翻译中体现社会因素的在场。在李大钊的译作中,社会因素在场主要表现为社会目的影射和语言文字演变。

(1)社会目的影射。1917 年李大钊摘译德富芦花《自然与人生》中的《国家与个人》,最后三段均改用感叹句并对“饿”标记双引号以示强调,目的是“借德富芦花的文章告诉人们,战争带给双方人民大众的都是苦难”(中共唐山市委党史研究室,唐山市李大钊研究会2011:107)。再如,李大钊对《精琦氏宪法论》采用工具性翻译策略,少量内容有所增删与升华,提高了可读性,起到了向大众译介美国宪法的作用。

Professor Jesse Macy in his studies of the English Constitution defines the word“constitution”in this way(you will notice that he carefully avoids the use of any synonymous noun), “A constitution is that whereby the instrumentalities and powers of government are distributed and harmonized.”

译文:梅西(6)教授尝于其《宪法学》中明宪法之界说曰:“宪法者,政治之方略与其权力依之以为分配与调和者也。”

作者注(6)Jesse Macy

译者删除了原文括号插入语,并根据“his studies of the English Constitution”直接概括原文的著作名⑦。同时,译者对原文引用的人名和地名进行尾注解释,方便中国读者了解美国人物和地理。

(2)语言文字变革。李大钊译作的语言文字发生了变革。译作1 到译作5 使用的是文言文,多“者”字句,句末多“也”“焉”“矣”。其实,在新文化运动伊始,陈独秀、李大钊等人使用的仍然是文言文。《新青年》从1918 年1 月才开始全部改用白话文(李春阳2017:22)。1918 年,李大钊翻译出版了4 部译作,其中《精琦氏宪法论》和《世界观》仍然使用文言文,而《哀音》和《国家与个人》便开始使用白话文。这四部译作出版日期虽然都是7 月1 日,但李大钊用文言文书写前两部译作,后用白话文书写后两部译作,完稿后一起发表在《言治》季刊第三册。1919 年《我的马克思主义观》、1926 年的《马克思的中国民族革命观》均使用白话文。语言文字的转变可通过“之”“也”的消失窥探(见表3)。

表3:李大钊译作的语言文字演变

正如表3 的例句所示,译作1 到译作5 通篇使用大量“也”和“之”,而译作6 到译作9 几乎没有“也”字结尾句,“之”被“的”取代。其他明显的变化还包括“曰”(见译作1)被“说”(见译作6)取代,“吾”(见译作5)被“我”(见译作7)取代。因此,译作6 到译作9 相比前五部译作更加通俗易懂,与如今的白话文相差不大。这些证据表明,最晚在1918 年7 月1 日之前李大钊便开始坚持白话文书写。李大钊在1918 年从文言文到白话文书写的转变,本身也是其领导的新文化运动的一部分。

3.3 李大钊翻译的社会启用

李大钊的九部译作均通过出版发行得以启用,而且大部分由李大钊自己主编的刊物或自己负责的出版机构出版,这更凸显出李大钊的翻译生成与启用统筹于一致性行动主义翻译之下。没有社会启用的翻译是社会性夭折的翻译,不构成真正的行动主义翻译。

李大钊的译作获得出版,而非用于象牙塔式的自我欣赏。译作的社会启用是李大钊实现翻译之社会目标的核心环节和必要条件。表4 显示,李大钊大部分译作是其作为编辑出版者身份启用的。例如,《〈支那分割之运命〉驳议》1912 年由北洋法政学会出版,而李大钊是该学会的编辑部部长(李大钊年谱编写组1984:10);1913 年4 月1 日李大钊创立并主编《言治》月刊,创刊号即发表了其译文《托尔斯泰主义之纲领》;随着李大钊等毕业离校(刘民山1982)(李大钊1913 年前往日本留学),该刊物于1913 年11 月停刊。1916 年李大钊回国,1917 年4 月《言治》复刊为季刊后,李大钊仍然担任编辑部成员,在1918 年发表其译文《精琦氏宪法论》《世界观》《哀音》《国家与个人》。《我的马克思主义观》也发表在李大钊担任编辑的《新青年》杂志。此时,李大钊既是该译本的译者,也是该译本的出版者即启用者(启用者不同于使用者)。在现实社会中,行动主义翻译通常表现为更大的社会运动的一部分或一种策略,李大钊的行动主义翻译自始至终都是其救亡图存运动的一部分。

表4:李大钊译作的出版发行

李大钊的九部译作通过出版向广大同胞传播,从启动到启用都融入其恢宏而伟大的爱国救亡运动之中,呼应了民众的需求,取得很大的社会变革效果。例如,《〈支那分割之运命〉驳议》于1912 年12 月出版,1913 年4 月重印,1915 年4 月再版,说明了该译作的畅销,甚至于“风行全国,深受国内外广大人民群众欢迎”(中共唐山市委党史研究室,唐山市李大钊研究会2011:82),杨昌济读后感触颇深,“吾国风俗,非无远逊西俗之处,舍其短而取其长,固今日之急务也”(杨昌济,王兴国1983:205),可见该书极大地警醒了国人革弊强国的紧迫性,推动了新文化运动和五四运动的发展。

3.4 社会启动、社会生成与社会启用的关联

社会启动、社会生成与社会启用相辅相成。启动引发并推动生成,生成是为启用,启用使生成具有了社会意义。同时,启动、生成与启用是相对共时的行为,即启动、生成与启用在时间上具有连续性,在目标上具有统一性,在组织上具有整体性。

李大钊于1926 年将译写自马克思著《中国革命和欧洲革命》的《马克思的中国民族革命观》发表于中共机关杂志《政治生活》,此即启用。该译作的生成与启用是连续的,由李大钊领导的中共北方区委编辑出版,旨在让国民认识到中国革命的不可逆转性,以鼓舞革命士气,正如他在译后阐述中指出,“中国国民革命的主潮……并没有一刹那间停止。帝国主义对于中国民族的压迫,只有日益增加;故中国民族之革命运动,亦只有从之而日益强烈”(李大钊全集编委会1999a:663)。而1949 年《守常文集》与1999 年《李大钊全集》对该文的再版显然已不再是李大钊行动主义翻译的启用。

另外,启用不等于使用,因为使用是脱离翻译环节的社会使用,如古译文的生成与当代人对该文的阅读使用不具有时间上的连续性、目标上的统一性和组织上的整体性。当然,这并不能排除行动主义翻译中为实现既定整体目标而后续多次的时间连续性启用行为,如李大钊1912 年译评的《〈支那分割之运命〉驳议》两年内又被李大钊重印、再版,之前的翻译与之后的重印与再版在整体上属于一致性翻译行动。

4. 余论

李大钊是新文化运动和马克思主义传播的先驱,行动主义翻译是其践行救亡图存运动的重要方式,具有鲜明的爱国主义色彩。李大钊通过全译、译评、摘译、译写、参译、合作翻译、间接翻译等方式翻译西方政治、法律、社会等领域作品,灵活高效地契合了社会需求,并通过出版发行予以启用,而译作的语言文字也经历了文言文到白话文的演变。

翻译可以是一种政治运动,如陈望道翻译《共产党宣言》,在中国传播了马克思主义思想,推动中国共产党的成立;可以是一种文化运动,如鲁迅直译《域外小说集》,以改造国人的民族中心主义和中国语言文字;可以是一种宗教运动,如玄奘翻译佛经,推动佛教信仰在中国乃至东亚的传播。

李大钊的行动主义翻译充分说明翻译的社会行动属性。翻译工作者应将翻译作为推动国家社会进步的工具,翻译教育者应将行动主义翻译案例作为翻译史教学和翻译课程思政教育的重要素材。行动主义翻译使翻译活动突破了象牙塔的桎梏,翻译获得社会变革潜质,也就获得了广阔的社会研究空间。

注释:

①译者可能充当多重角色。

②《言治》于1913 年4 月创刊,同年11 月停刊,1917 年4 月复刊(于建2007:32)。

③《政治生活》报道时政、中共方针,传播马克思主义(程曼丽,乔云霞2012:78)。

④《李大钊史事钩沉》虽然判定李大钊参与组织了《蒙古及蒙古人》的翻译,但该书将其列为李大钊译文缺乏依据,因为李大钊并不懂俄文,《李大钊全集》也未予收录。

⑤译者是语言转化者,但并不一定是译作的启动者或启用者。

⑥《〈支那分割之运命〉驳议》的年份和来源见《李大钊全集》第1卷第261 页,《托尔斯泰主义之纲领》见第1 卷第559 页,《中国国际法论》见第2 卷第1 页,《精琦氏宪法论》《世界观》《国家与个人》《哀音》《我的马克思主义观》分别见第3 卷第68 页、80 页、82 页、84 页、228 页的批注,《马克思的中国民族革命观》见第4 卷第652 页的批注。

⑦此处翻译有误,原书全称应为《英国宪法:性质与发展评论》。