基于数据挖掘分析中药外用治疗敏感性皮肤的用药规律

张秀君,任永丽,张曾譻,张蕾,史晓璇,郭涛,刘栋

(1.天津市中医药研究院附属医院,天津 300120;2.天津尚美化妆品有限公司,天津 300380;3.天津中医药大学,天津 301617)

敏感性皮肤是一种处于亚健康的皮肤状态,是指皮肤对外界多种因素呈现高敏感反应而出现的主观感觉异常,主要发生于面部,皮肤表现出高反应性和低耐受性[1-2]。临床症状以灼热、刺痛、瘙痒、紧绷等为特征,同时伴有面部阵发性红斑和毛细血管扩张等客观体征[3-4]。敏感性皮肤的诱因有很多,如紫外线照射、化妆品使用不当、空气污染、精神压力、情绪变化和外用刺激性药物等。敏感性皮肤是由多种因素诱发的主观感觉症状,在医学领域通常被视为皮肤状况,而不是皮肤病。敏感性皮肤的成因尚不明确,现阶段主要成因为皮肤屏障功能受损,引起感觉神经传入信号增强,导致皮肤对外界刺激反应性增强从而引发皮肤免疫炎性反应[5-6]。目前,诊断和治疗缺乏共识性的策略。临床上物理治疗来恢复皮肤屏障,主要方法有冷喷、光电效应等。临床上药物治疗大多数是羟氯喹、抗组胺药、非甾体抗炎药或糖皮质激素等,但有些药物长期使用会产生不良反应,使用不当可能会加重病情[7]。近年来,针对敏感性皮肤的研究日益增多,使用中药治疗有较好的临床疗效。因此,运用数据挖掘的技术,对临床外用中药治疗敏感性皮肤的处方进行数据统计分析,总结其规律,为临床上敏感性皮肤的治疗和药物开发提供理论基础。

1 资料与方法

1.1 检索方法 以中国知网、维普中文期刊服务平台和万方数据知识服务平台3 个数据库作为检索对象,检索时间为2012 年1 月1 日—2022 年4 月1 日。检索关键词:“外用”“皮肤敏感”“敏感性皮肤”“特应性皮炎”。

1.2 文献纳入标准 ①符合敏感性皮肤的中西医诊断标准;②对照组为空白对照、安慰剂或常规西药治疗;③治疗组为中药组方外治;④文献给出确切的用药处方,药味≥1 味;⑤治疗组疗效确切,其疗效比较差异有统计学意义。

1.3 文献排除标准 ①文献为综述类、会议、专利、个人经验等文献;②动物实验等实验研究类文献;③重复发表的文献。

1.4 文献汇总及药物名称规范 将满足上述条件的文献处方进行录入汇总。依据2020 年《中华人民共和国药典》[8]和《中华本草》[9],对中药名称进行统一规范。如“乌蛇”统称为“乌梢蛇”、“蝉衣”统称为“蝉蜕”、“生米仁”统称为“薏苡仁”等。

1.5 统计学分析 对Excel 2021 输入的中药进行频次、性味、归经等统计分析。对所有药物制作数据透视表,该药物使用记为Y,未出现记为X。将上述统计结果分别导入IBM SPSS Statistics 26.0 和IBM SPSS Modeler 18.0,对高频药物进行聚类分析和关联规则分析。

2 结果

共检索到973 篇文献,在确定的纳入和排除标准的基础上进行筛选。最终将43 篇文献纳入此次数据分析,涉及63 首处方,157 味中药。

2.1 药物频次、频率分析 对157 味中药进行分析,所有中药共出现462 次,使用频次最大为26次,最低为1 次。使用频次≥15 次的药物有6 味,分别为苦参、黄柏、白鲜皮、地肤子、蛇床子和马齿苋,使用频次≥6 次的药物共20 种,见表1。

表1 中药外用治疗敏感性皮肤处方中出现频次≥6 次的20 种中药

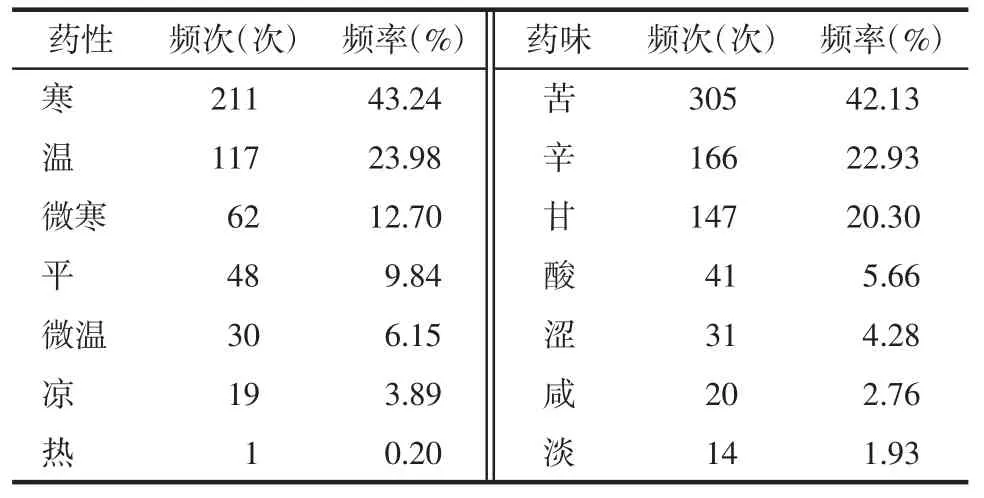

2.2 药物性味分析 根据2020 年《中华人民共和国药典》[8],对涉及的所有药物性味进行分析。药性共涉及7 类,依次为寒、温、微寒、平、凉、热,以寒性药(43.24%)为主;药味共涉及7 类,以此为苦、辛、甘、酸、涩、咸、淡,以苦味药(42.13%)为主。见表2。

表2 中药外用治疗敏感性皮肤处方中药物性、味分析

2.3 药物归经分析 根据2020 年《中华人民共和国药典》[8],对涉及的所有药物的归经进行统计。归肝经的药物出现频次最多,归胃经和心经者次之。见表3。

表3 中药外用治疗敏感性皮肤处方中药物归经频次、频率分布表

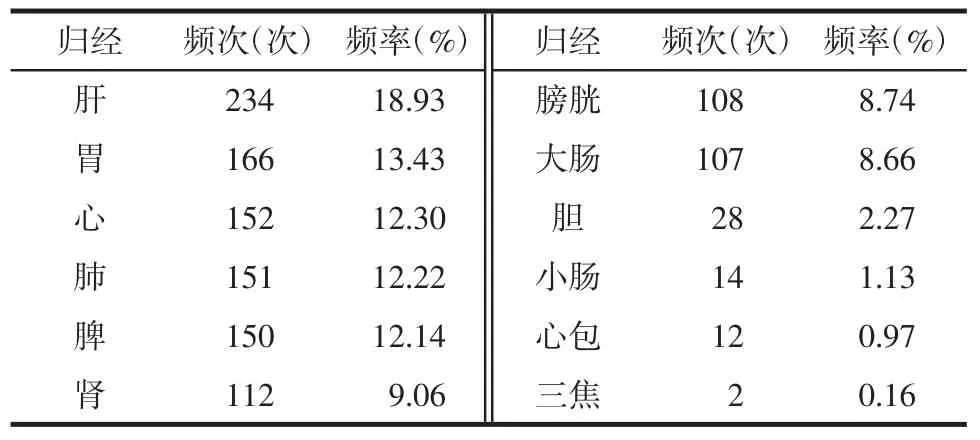

2.4 高频药物聚类分析 将处方中药物频率≥5 次的20 味中药进行聚类分析。纵坐标表示相应中药变量,横坐标表示中药之间的距离。图示代表中药之间的同质性,其距离愈近,说明其同质性愈强。见图1。

图1 中药治疗敏感性皮肤高频药物聚类分析树状图

结合中药学知识,将其划分为9 类,其中清热药9 种,解表药3 种,攻毒杀虫止痒药2 种,利水渗湿药、补虚药、泻下药、开窍药、止血药和化湿药各1 种。见表4。

表4 中药外用治疗敏感性皮肤处方中高频中药聚类分析结果

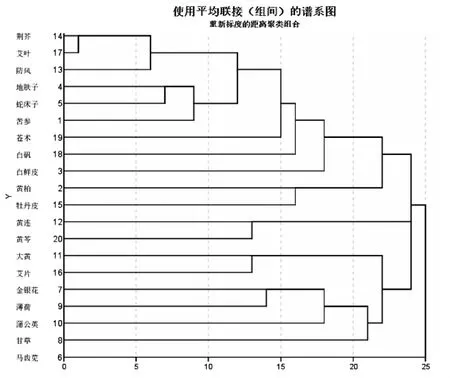

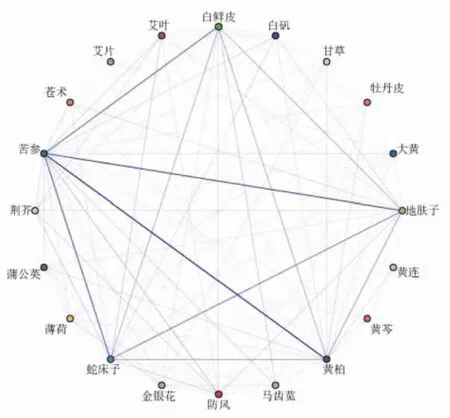

2.5 药物关联规则分析 采用IBM SPSS Modeler 18.0 对使用频次≥5 次的药物进行关联规则分析,见图2。

图2 中药外用治疗敏感性皮肤处方中高频药物关联规则分析网状图

高频药物二阶关联规则分析结果表明,苦参-地肤子的支持度最高,支持度为26.56%,置信度为82.35%。高频药物三阶关联规则结果表明地肤子-蛇床子-苦参支持度最高,支持度为20.31%,置信度为76.92%。见图2、表5。

表5 中药外用治疗敏感性皮肤处方中高频药物(使用频次≥5)关联规则分析

3 讨论

敏感性皮肤在医学领域通常被视为皮肤状况。文献中存在一个模糊共识,即敏感性皮肤的特征是主观不适,如皮肤感到刺痛与灼热,但不存在可见刺激迹象,也没有免疫反应[10]。尽管会出现短暂的红肿、干燥或压痛,还可能伴随着不良感觉以及皮肤缺水的现象,但受试者无法得知皮肤受损的情况,只能通过自身的感官感受来判断[11]。现阶段敏感性皮肤评价方法主要包括主观评价、半主观评价和客观评价。主观评价主要为自评问卷,其适用于临床实践,以预测一个人体验敏感皮肤的倾向。但可能受到一些因素的影响,如认知程度、缺乏客观性与其他测试结果没有很好的相关性。半主观评价意味着化学探针测试,许多感官测试方法,如乳酸、辣椒素和二甲基亚砜的刺痛测试[12]。最初,其被认为是评估敏感皮肤最常用和有效的方法,也可以用于检测敏感皮肤的严重程度。但遗憾的是,在应用一段时间后,发现其缺乏客观性、敏感性和特异性。客观评价是指使用仪器检测皮肤的生物物理参数[13],如经皮水分丢失(TEWL)、水合作用、皮脂和pH 值等。这些方法简单、无创、客观,越来越受到皮肤科医生和化妆品公司的青睐。但它只对健康皮肤的状态有反应,与皮肤敏感性无很好的相关性,因此不适合评估敏感皮肤的严重程度[14]。所以现在一般将主观及客观评价相结合来进行评价。

敏感性皮肤是近几年出现的一种特殊类型,在我国的医学典籍中没有特别的记载。林佳婷等[15]从不同阶段辨证论治,将敏感性皮肤分为血热风盛、湿热上蒸和血虚风燥3 个证型。屠远辉[16]根据中医病因病机,将敏感性皮肤分为寒包火证、上热下寒证和血虚风燥证3 个证型[15-16]。本研究通过对近10年临床相关文献进行整理分析,总结中药外用治疗敏感性皮肤的用药规律。本研究共涉及157 味中药,从用药频次的角度来看,频率排名前十位的中药为苦参、黄柏、白鲜皮、地肤子、蛇床子、马齿苋、金银花、甘草、薄荷和蒲公英。苦参、黄柏和白鲜皮使用频次均≥20 次,为常见配伍使用的药对。苦参是豆科植物苦参的干燥根,其主要成分生物碱有清热燥湿的作用,其主要成分氧化苦参碱可改善皮肤屏障,促进上皮组织修复,维持皮肤角化动态平衡[17]。黄柏是芸香科植物黄柏或黄皮树的干燥树皮,其主要成分生物碱有燥湿解毒的作用,其主要成分小檗碱有收敛止痒和消炎作用[18]。白鲜皮芸香科植物白鲜的根皮,其主要成分生物碱有辛散止痒的作用,其主要成分白鲜碱有抗菌抗炎作用[19]。

通过对药物进行药性分析,以寒性、温性药物为主,以苦、辛和甘药味为主,主要归肝经和胃经。上述结果提示敏感性皮肤的治疗重在苦寒清热、辛开苦降。尤其重视肝和胃之间的关系。寒温并用,既能祛湿,又可抑制寒气而不过于损伤阳气,在配伍中寻求药性平衡,达到理想的治疗效果,符合中医辨证论治的治疗思想[20]。《素问·脏气法时论》[21]记载“肝苦急,急食甘以缓之……肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之”。肝木之性,喜条达而恶抑郁。散之,则条达,辛能散,故食辛以散之。肝对皮肤生理功能的影响主要是通过肝主疏泄和藏血的作用实现的。肝主疏泄,促进脾胃的运化,气血的生成,对皮肤起到滋补的功效。

聚类分析得到4 组聚类方,第一类为荆芥、艾叶、防风、地肤子、蛇床子、苦参、苍术、白矾、白鲜皮、黄柏和牡丹皮,苦参-地肤子是研究得出关联性最强的药物组合,地肤子、蛇床子、苦参、白矾、白鲜皮和黄柏可祛除湿热、燥湿止痒,常配伍使用治疗皮肤疾病。苍术燥湿健脾,祛风散寒,主治风寒湿痹,皮肤水肿,皆辛烈逐邪之功也。牡丹皮清热凉血、活血化瘀。中医认为气血瘀滞、邪热入侵、湿热蕴结为引起皮肤敏感的重要原因。血虚生风,气血不足可导致皮肤表现为敏感、干燥、瘙痒等,生活、工作、精神压力等情志方面的因素也是引起敏感性皮肤的重要因素。补益肝肾,调节情绪,修复皮肤屏障,提升皮肤耐受力,从根源上减少皮肤敏感现象的发生。第二类为黄连和黄芩,二者配伍使用,治疗敏感性皮肤急性发作期的湿热蕴久,耗伤阴血,化燥生风。可明显增强清泻上、中、下三焦之实热,及清热燥湿作用。第三类为大黄、艾片、金银花、薄荷、蒲公英和甘草,多有清热解毒的功效,常用以治疗“阴虚”的敏感性皮肤人群。“阴虚”是由于体内精液亏少,易阴虚内热,在皮肤上的表现为皮肤屏障功能障碍[22];第四类为马齿苋,《本草正义》[23]中记载,马齿苋:“最善解痈肿热毒,亦可作敷药”。常作为单味药使用治疗湿热型皮肤疾病。

药物关联规则分析结果显示,在中药配伍中,支持度最高的3 项药物组合为苦参-地肤子、苦参-蛇床子、地肤子-蛇床子-苦参。包括苦参、蛇床子和地肤子3 种药材,为复方苦参洗剂的主要用药,有清热解毒、燥湿止痒、杀虫灭菌的功效。同时,苦参、白鲜皮、地肤子作为治疗皮肤瘙痒时常用的清热利湿、祛风止痒的小方[24]。苦参有清热燥湿、杀虫止痒的功效,是治疗湿疹、皮肤瘙痒、皮肤敏感的常用药物。《药性论》[25]记载:“治热毒风,皮肌烦躁生疮”。蛇床子是一种常见的皮肤病药物,有燥湿、祛风、杀虫的功效。《神农本草经》[26]记载:“外疡湿热痛痒,浸淫诸疮,可作汤洗”。地肤子能去除体内湿气和风寒,具有利湿,止痒的功效。《本草原始》[27]记载:“去皮肤中积热,除皮肤外湿痒”。现代研究表明,苦参有效成分氧化苦参碱能抑制环核苷磷酸二酯酶的活性,阻止肥大细胞释放组胺[28];蛇床子中的蛇床子素可以减少过敏模型中肥大细胞介导的炎症性反应[29];地肤子能够起到抗敏止痒的功效,主要是地肤子中的三萜皂苷类成分有关。相关研究表明,相应三萜皂苷可以提高肥大细胞膜的稳定性,减少组胺的释放[30]。

综上,本次数据挖掘分析总结了近10 年中药外用治疗敏感性皮肤的用药规律,所用药物以性寒味苦为主,归经多为肝、胃、心经,药物关联规则中以苦参-地肤子药物组合支持度最高,为敏感性皮肤的临床治疗和新药研发提供理论据。本次研究尚存在不足,如样本量太少、文献质量参差不齐、数据挖掘技术本身的局限性等,因此最终所得药物在配伍之后的功效仍待进一步验证。