中国对“一带一路”沿线直接投资的减贫效应研究

李玉娟 董子婧

Doi: 10.11835/j.issn.1008-5831.jg.2023.11.001

欢迎按以下格式引用:李玉娟,董子婧.中国对“一带一路”沿线直接投资的减贫效应研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2024(1):71-86.Doi: 10.11835/j.issn.1008-5831.jg.2023.11.001.

Citation Format: LI Yujuan, DONG Zijing. Research on the poverty reduction effect of Chinas direct investment along the “Belt and Road”[J].Journal of Chongqing University (Social Science Edition),2024(1):71-86.Doi: 10.11835/j.issn.1008-5831.jg.2023.11.001.

基金项目:

教育部经贸类教指委2020年金课项目“《世界经济》课程学生参与式浸透教学项目建设”;贵州省级金课项目《国际贸易实务》(2022JKXN0011);贵州大学教改项目《世界经济概论》(XJG2021017)

作者简介:

李玉娟,贵州大学经济学院教授,Email:liyujuan81@163.com。

摘要:

近年来,中国对“一带一路”沿线国家直接投资持续增加,合作领域不断拓展,合作程度不断深入,在此背景下探讨中国对外直接投资对沿线国家是否具有优良的减贫效应,减贫效应是否会因国家属性不同而产生异质性的影响,这种减贫效应又是通过何种渠道、何种机制来传导的,这一系列问题的解答对理论与实践都具有重大意义。文章基于2009—2019年“一带一路”沿线63国的面板数据,依照所属区域大致将沿线63个国家划分为六大板块,构建与对外直接投资的减贫效应相关的计量模型,实证分析中国对东道国直接投资的减贫效应,并采取中介效应检验的方法探索直接投资的减贫效应传导机制。研究表明:中国对外直接投资对降低东道国贫困率的成效显著,为当地经济发展带来强劲的“拉力”,显著地促进了“一带一路”沿线国家的贫困人口的减少。异质性分析表明:这种减贫效应不存在明显的地理区域偏向性,也不以国家经济发展水平为绝对界限;以“是否布局有孔子学院”作为代理变量来衡量文化距离的远近,在“文化距离近”的国家效果更为优良,而对于“文化距离远”的国家影响并不显著。中介效应分析表明:在中国对外直接投資发挥减贫作用的过程中,就业创造与基础设施建设承担了部分中介效应的功能,通过这两种机制,东道国经济的自生能力得到有效提升,授人以鱼不如授人以渔,中国通过创造就业岗位与完善基础建设“双渠道”,提升东道国的自生能力,为当地经济可持续发展带来了源源不断的动力,发展步入良性循环。通过关注贫困群体的能力建设,因地制宜地挖掘贫困地区潜在市场的比较优势,来实现自主减贫。与“输血式”减贫相比,这种“造血式”的减贫方式以提升自生能力为导向,更为有效而持续。为避免模型中内生性问题对研究结论的影响,以中国对外直接投资的一阶滞后项作为工具变量重新进行回归,原结论仍然成立;为保证文章实证分析结论的可靠性,采取分别替换核心解释变量与被解释变量的方法进行稳健性检验,最终的研究结论具有稳健性。基于上述分析,文章提出以就业岗位创造为本、以人才培训为源、以基础设施建设为先,进一步优化中国对外直接投资流向,促进减贫合作。

关键词:“一带一路”;对外直接投资;减贫效应;“输血式”减贫;“造血式”减贫

中图分类号:F125;F113.9 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2024)01-0071-16

引言

改革开放以来,中国不断践行、探索着大规模扶贫开发计划的实施,截至2020年,中国在消除绝对贫困问题上已经取得了伟大历史性成就:依照我国现行贫困标准,7.7亿农村贫困人口已摆脱贫困,我国脱贫攻坚取得了全面胜利;依照世界银行国际贫困标准,我国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上数据来源:《习近平:在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话》,https://www.gov.cn/xinwen/2021-02/25/content_5588869.htm。。中国不仅走出了一条具有中国特色的脱贫道路,也为周边国家的减贫实践提供了“中国样本”“中国方案”,为世界反贫困斗争作出巨大贡献。

“一带一路”沿线国家多、跨度广,风俗习惯、发展状况、历史渊源、治理模式等都差异较大,其反映出来的贫困现象与贫困问题也相当庞杂不一,可大致概括为以下两点:其一,贫困程度不一,贫困人口基数大,贫困率普遍较高。从世界银行公布的国家贫困率数据看,沿线国家普遍面临着贫困治理的问题,仅有中东欧地区的贫困情况相对缓和(见表1)。其二,贫困现象渐趋多元化[1],贫困问题渐趋复杂化,缺乏行之有效且具有一定普适性的贫困治理方案。鉴于现实情况,要如期完成联合国在《2030年可持续发展议程》中提出的“推进全球减贫,改善全球治理”的目标任重而道远。

2013年,习近平主席提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,在此构想框架内,中国与“一带一路”沿线国家的开发合作不断深入,尤其是以对外直接投资为引领的区域减贫合作不断加强。面对严峻的贫困形势,中国勇担大国责任,以“一带一路”倡议为平台,为沿线国家提供了援助和投资并举的贫困治理方案[2]。随着区域减贫合作的不断深入,中国逐渐成为“一带一路”沿线地区重要的投资国。那么,中国对外直接投资对于沿线国家是否具有优良的减贫效应?减贫效应是否会因国家属性不同而产生异质性的影响?这种减贫效应又是通过何种渠道、何种机制来传导的?这一系列问题的解答对理论与实践都具有重大意义。本文中基于2009—2019年“一带一路”沿线63国的面板数据展开实证研究,构建计量模型,进行全样本回归、分样本回归和中介效应检验,从而得到相关结论,并尝试给予优化投资流向、促进减贫合作的对策建议。

一、文献综述

中国对外直接投资和减贫开发是近年来学术研究的热点话题,既有文献大多是将中国对外直接投资与减贫效应分别进行研究,基于以上两个独立视角进行的研究工作已取得一定成果。

(一)针对中国对外直接投资的研究

目前,学界针对中国对外直接投资的研究主要集中在以下几个方面。

第一,投资风险分析。陈炜煜和顾煜运用拓展引力模型实证分析出劳动力成本是制约对外直接投资规模的主要风险因素,制度风险也逐渐对我国对外直接投资规模产生重大影响[3];唐晓彬等构建“VHSD-EM”模型,测算了自“一带一路”倡议提出以来沿线国家的投资风险指数,得出的研究结论表明沿线国家间、区域间、区域内的风险指数水平差异较大[4]。

第二,投资区位选择。有关投资区位选择的研究考察了东道国的制度环境、对华关系、清廉水平、信息透明度、税收环境、资源禀赋差异、文化距离等多方面因素对中国对外直接投资的影响[5-10]。

第三,投资效果评价。Fu等研究了中国对外直接投资对东道国经济发展的影响,结果表明,中美两国的对外投资对东道国的经济增长均产生了显著的正向影响,而中国对外直接投资对就业的正效应与生产率的提升效果更为显著[11]。江风和郭亮[12]、潘春阳和吴青山[13]重点探索了中国对外直接投资对东道国的经济增长效应,经实证分析发现中国对外直接投资对于部分发展水平落后、治理能力不足而自然资源相对丰富的国家其增长效应进一步被放大,有助于东道国走向良性循环的经济发展道路。

综合而言,目前学界对中国对外投资的研究更多地关注投资风险分析、投资区位选择与投资效果评价等问题,较少对中国对外直接投资的减贫效应予以关注,因此也较少将对外直接投资与减贫相联系进行研究。

(二)针对中国减贫合作的研究

与中国减贫合作相关的研究主要在“输血式”的对外援助和“造血式”的对外投资两个框架内进行。

部分文献从援助的视角出发:鞠海龙和邵先成深入分析以中国与东盟减贫合作为代表的援助项目,得出的结论表明,中国的减贫项目不带任何附加的政治经济条件,有效推动了受援国贫困人口减少与经济发展[14]。部分文献从投资的视角出发:郑燕霞基于动态面板GMM估计方法和比较分析方法实证检验出中国对非直接投资与非洲东道国减贫之间存在倒“U”型关系[15]。

部分文献则综合二者进行研究:张原分别以“一带一路”沿线国家、拉美国家、发展中国家为样本,对中国援助与投资的减贫效应进行研究,结论表明,中国援助与投资的增加有助于降低贫困率,投资与贫困率之间还存在门槛效应,在人均GDP低于门槛值的国家,中国投资的减贫效果更好[2,16]。

在既有文献中,运用计量模型的定量研究较少,仅有少量文献运用定量实证的方法对减贫效应进行分析;基于援助与投资“双管齐下”式的研究较多,聚焦于投资单方面的深入研究较少;基于对外直接投资的不同类别进行分样本回归的研究较多,从样本国家的属性出发进行分样本回归的研究较少。因此,该方面的研究工作在内容与视角方面还有一定的拓展空间,中国对外直接投资的减贫效应也有待进一步发掘。

对此,本文从以下几个方面进行创新:第一,以更为聚焦、更为直接的视角探究中国对外投资的减贫效应,作为对直接投资视角的减贫效应研究的补充;第二,在已有的实证研究基础上进行创新,构建中国对外直接投资的减贫效应模型,采用2009—2019年“一带一路”沿线63国的面板数据进行实证研究,考察中国对外直接投资的减贫效果;第三,按照“一带一路”沿线63个国家的不同属性展开创新性异质性研究,将沿线国家依据文化距离、地理距离、洲际归属、经济发展水平划分为不同的组别,进一步分析中国对外直接投资对不同组别减贫效果的异质性影响;第四,运用中介效应检验的方法考察中国对外直接投资的减贫作用机制。以就业创造与基础设施建设为中介变量,进一步阐述中国对外直接投资作用于东道国减贫的传导机制。

二、理论分析与研究假设

中国对“一带一路”沿线国家的对外直接投资关注贫困群体的能力建设,因地制宜地挖掘贫困地区潜在市场的比较优势,以实现自主减贫[17]。这种“造血式”的减贫方式以提升自生能力为导向,更为长效而持续。对于个体而言,就业是脱离贫困的重要手段;对于国家而言,基础设施的作用举足轻重。基于此,本文中将从就业创造和基础设施建设两个层面展开关于中国对外直接投资作用于东道国减贫的理论机制分析(见图1)。

(一)就业创造

就业是最大的民生,也是经济发展最基本的“动力源”,要想让贫困群体真正走出贫困、远离贫困,只有拥有劳动技能、实现稳定就业才能做到。中國企业积极响应“走出去”的号召,在“一带一路”沿线投资建厂,以制造业为主导的劳动力密集型产业充分在人力成本较为低廉的发展中国家布局,在一定程度上解决了东道国的就业难题,让贫困群体拥有较为持续稳定的收入来源,提高了人均收入水平,缓解了失业现象与社会矛盾。

据此,本文提出假设一:中国对外直接投资对东道国的就业拉动效果显著,有利于促进“一带一路”沿线国家失业率的下降,为当地经济发展注入活力,进而改善东道国的贫困状况。

(二)基础设施建设

落后地区的经济发展长期受到基础设施不足的制约,使得自主型、开发式的减贫模式无法展开,但基础设施属于纯公共产品或准公共产品,具有投入规模大、资本回收期长、利润回报率低的特性,私人资本一般不具备进入该领域的意愿与能力。近年来,中国在基础设施建设领域显现出产能过剩与比较优势并存的特点,这恰好与部分“一带一路”沿线国家基础设施短缺的矛盾相契合,中国在该领域的投资日益成为对外投资的重点。从长远效果看,加强基础设施的投资建设有利于生产成本的下降、生产效率的提高与生产规模的扩大,从而促进产业工业化的发展,也有利于吸引国际化的资本进入当地市场,其网络化的布局与互联互通的属性对经济发展将会起到“1+1>2”的作用。

据此,本文提出假设二:中国对“一带一路”沿线国家的直接投资有利于改善其基础设施状况,助力东道国突破基础设施瓶颈,夯实经济发展基础,步入拥有自生能力的良性循环,进而加速减贫效应的发挥。

三、研究设计

(一)样本选择

本文重点实证考察中国对外直接投资与“一带一路”沿线国家减贫之间的关系及作用机制。基于样本的合理性与可得性,采用2009—2019年跨国面板数据,样本涵盖 “一带一路”沿线63个国家。依照所属区域大致将沿线63个国家划分为六大板块(见表2),其中,东北亚板块样本2个,东南亚板块样本11个,南亚板块样本7个,西亚与北亚板块样本19个,中东欧板块样本19个,中亚板块样本5个。

(二)模型构建

为系统研究中国对外直接投资是如何对“一带一路”沿线东道国产生影响的,本文在Gohou和Soumaré[18]、郑燕霞[15]研究的基礎上进行改进,构建如下计量模型:

LnPOVit=α1+α2LnOFDIit+α3AGGDPit+α4LnODAit+α5EDUit+

α6URBANit+α7DEATHit+εit(1)

上式中:LnPOVit是被解释变量,表示东道国i在第t年的贫困状况;LnOFDIit是核心解释变量,表示中国在第t年对东道国i的对外直接投资额;同时,将产业结构(AGGDPit)、受援情况(LnODAit)、人力资本水平(EDUit)、城镇化水平(URBANit)、医疗健康水平(DEATHit)作为控制变量纳入计量模型,以全面完整的视角评估中国对外直接投资的减贫效应;εit是符合基本条件的随机误差项。

(三)变量说明与数据来源

1.被解释变量

贫困状况(LnPOVit)。本文中以东道国实际人均国内生产总值为指标来度量东道国的贫困状况。一方面,人均国内生产总值可以有效排除人口基数对国内生产总值的影响,更为真实地反映一国人民的生活水平;另一方面,该指标蕴含着社会公平与社会平等的含义,与贫困有着密切的联系。此外,既有文献也较多地选取了人均国内生产总值来度量一国的贫困状况,受到广泛认可。具体数据来源于世界银行统计数据库,时间跨度为2009—2019年。

2.核心解释变量

对外直接投资额(LnOFDIit)。本文中以中国对外直接投资存量为指标来度量中国的对外投资情况。目前,该方面可供选取的数据主要有中国对外直接投资的流量与存量。对外投资本身是一个因时而变、因势而变的动态过程,故流量数据中会出现大量的负数,不便于数据的对数化处理,因此本文中选取中国对外直接投资存量作为度量指标,流量数据则作为替代指标用于后文的稳健性检验。具体数据来源于2009—2019年的《中国对外直接投资统计公报》。

3.控制变量

本文中引入产业结构(AGGDPit)、受援情况(LnODAit)、人力资本水平(EDUit)、城镇化水平(URBANit)、医疗健康水平(DEATHit)5个控制变量。其中:产业结构(AGGDPit)用东道国农业增加值占国内生产总值的比重来衡量;受援情况(LnODAit)用东道国接受全球其他国家援助净额来衡量;人力资本水平(EDUit)用东道国初等教育总入学率来衡量;城镇化水平(URBANit)用东道国城镇人口占总人口比重来衡量;医疗健康水平(DEATHit)用东道国新生儿死亡率来衡量。具体数据均来源于世界银行统计数据库。

4.中介变量

为深入研究中国对外直接投资对东道国减贫的作用机制,本文中选取就业水平(EMPit)和基础设施建设情况(LnINFRAit)作为中介变量,其中就业水平(EMPit)用东道国失业人数占劳动力总数的比例来表示,基础设施建设情况(LnINFRAit)则用东道国每百人移动电话订阅数来表示。具体数据来源于世界银行统计数据库。

主要变量定义及数据来源见表3。

(四)描述性统计分析

表4主要统计了模型中各个变量的均值、标准差、最小值与最大值。统计结果显示,贫困状况的最大值为11.351 3,最小值为0,均值为8.542 5,说明沿线国家贫困情况具有差异性,贫困程度不一,贫富差距较大;我国对“一带一路”沿线63国直接投资水平的最大值为15.476 3,最小值为0,均值为9.481 2,说明中国对各个国家的投资额表现出不平衡性,由于不同国家经济体量有显著差别,从投资额的不平衡性不能简单得出中国对外投资有明显侧重的结论。此外,控制变量与中介变量的数值分布情况也可从表4得到。

四、实证检验与结果分析

本文中选择最小二乘回归方法(OLS)进行模型分析,采取单固定效应中的截面固定效应进行回归,并且基于对面板数据稳健性的考虑,将贫困状况(LnPOVit)、对外直接投资额(LnOFDIit)与受援情况(LnODAit)作取自然对数处理。

(一)全样本回归分析

全样本回归结果显示(见表5),核心解释变量对外投资额(LnOFDIit)与东道国人均国内生产总值(LnPOVit)的线性关系为正相关,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资每增加1%,东道国人均GDP就可以提高0.032 2%。这种正相关关系在逐步引入控制变量的回归中始终保持着较强的稳定性,并且皆通过了1%的显著性检验。这表明,中国对外直接投资对东道国的减贫效应显著,为东道国经济发展带来强劲的“拉力”,对外投资最终惠及东道国广大贫困人口,使得人均国内生产总值进一步增加,居民生活水平有所提升。

在同时引入核心解释变量与5个控制变量的模型中,产业结构、城镇化水平和医疗健康水平与东道国人均国内生产总值都显著相关,其中,产业结构中农业增加值占国内生产总值的比重与东道国贫困呈负相关关系。由于农业投入不足、农业基础设施建设状况不佳、农业生产效率低下、自然灾害频发等原因,“一带一路”沿线国家农业的发展并没有使广大贫困人口从中获益;医疗健康水平的恶化不利于东道国减贫,由于生活环境恶劣、医疗水平落后、卫生设施匮乏、疾病防范意识淡薄等原因,“一带一路”沿线国家贫困人口常常难以脱离“贫困陷阱”;有关城镇化水平与减贫之间关系的问题目前还未有定论,根据既有的实证研究,城镇化的减贫效应可分为以下三类:城镇化对减贫有正向效应、城镇化对减贫效应为负或不显著为正、城镇化对减贫有倒“U”型影响,大部分学者认同城镇化可以有效减少贫困[19]。本文回归结果显示,东道国城镇化率的提升有利于促进当地减贫脱贫,在城镇化进程中,以劳动力为引领的生产要素不断向城市集聚,进而实现更高水平的土地、资本、人才、信息、技术等资源的优化配置。

受援情况与人力资本水平对东道国人均生产总值的影响不确定,其相关系数在回归结果中均大于零,但对减贫并无显著影响。由此可见,全球援助的减贫效应远不如中国对外直接投资显著,原因在于:全球援助的资金流向主要针对突发事件,规模小、时效短、应急性质较强,可较好地帮助东道国解决“燃眉之急”,但对于从根本上解决贫困问题的效果相当有限。从理论与实践来看,教育对人力资本水平的提高至关重要,无论是基础教育还是职业教育,都有利于劳动力就业,有利于实现减贫脱贫,本文回归结果可能受限于统计数据的选取,为保证数据尽可能完整,仅仅使用东道国初等教育总入学率来度量人力资本水平,这是不够全面的,故而出现了估计偏差。

(二)异质性分析

全样本回归结果表明,中国对外直接投资对东道国减贫有着正向影响且作用显著。就中国对外直接投资是否会因东道国特征的變化而产生不同的影响,以下展开异质性分析。

1.基于文化距离视角的异质性分析

为了考察文化距离在中国对外投资与东道国减贫之间扮演何种角色,本文将63个国家样本进一步划分为“文化距离远”和“文化距离近”两个部分,以“是否布局有孔子学院”作为代理变量来衡量文化距离的远近。孔子学院是国际文化交流的重要载体,也是“一带一路”倡议的重要组成部分。截至2018年,全球154个国家(地区)建立548所孔子学院和1 193个孔子课堂。回归结果显示(见表6),“文化距离近”的一组通过了1%的显著性检验,而“文化距离远”的一组相关系数为正但并不显著,这表明,中国对外直接投资对文化距离近的国家减贫的促进作用更强。

不同组别之间产生异质性的主要原因有:第一,孔子学院有利于削弱两国之间的文化壁垒,进一步促进和平共处外交关系的保持。Balkema等在研究中表明,文化距离是对外投资方需要考虑的重要因素,由各国文化差异产生的文化壁垒是对外投资方无可避免的问题[20]。孔子学院通过对汉语学习和中华文化的普及与推广,培养了汉语人才,增进了跨国交流合作,减少了因缺乏了解而导致的对中国的认知偏误,缩短了两国之间的文化距离,让对外直接投资的效率显著提高,发挥了更加优良的脱贫减贫作用;第二,孔子学院有助于提升当地劳动力素质。《孔子学院年度发展报告(2018)》中指出,面对“一带一路”沿线国家学生,孔子学院在教授汉语的同时,还有侧重地发展职业技术型教育,有针对性地培训当地学生掌握一门谋生本领[21]。随着劳动力素质的提升,中国对外直接投资也能更高效地同东道国产业与人才进行匹配,进而发挥就业的减贫作用;第三,孔子学院布局的“有无”或“多寡”在一定程度上反映了该国文化气质的包容程度。以包容的态度拥抱多元文化的国家,在经济上秉承“对外开放、互惠共赢”理念的可能性更大,中国对外直接投资进入这类国家也将面临较小的阻碍与较低的交易成本,更有助于减贫效应的发挥。

2.基于地理距离视角、经济发展水平视角与洲际归属视角的异质性分析

将“一带一路”沿线63国按首都直线距离远近分为“距离较近”与“距离较远”两个组,回归结果显示,两个组别的样本回归的结果同全样本回归结果差异不大,且均通过了1%的显著性检验;将“一带一路”沿线63国按经济发展水平分为“发展中国家”与“发达国家”,回归结果显示,在两种属性的国家样本中,中国对外直接投资的减贫效应都呈正相关,并都通过了1%的显著性检验;将“一带一路”沿线63国按洲际归属分为“亚洲国家”与“非亚洲国家”,回归结果显示,两个分组之间差异较小,且都通过了1%的显著性检验。上述结果表明,中国对外直接投资的减贫效应不存在明显的地理区域偏向性,也不以经济发展水平为绝对界限,而是高举和平发展的旗帜,响应“一带一路”倡议,用“知无远近,万里为邻”的胸怀拥抱所有具备减贫开发合作意愿、具备经济融合发展意愿的国家。

(三)中介效应检验

前述研究已得出结论:中国对外直接投投资对减贫具有正向效应,该效应是否通过就业创造与基础设施建设两种渠道产生作用,还需构建中介效应检验模型深入分析。参考温忠麟和叶宝娟[22]提出的中介效应检验流程,构建如下计量方程:

LnPOVit=β0+β1LnOFDIit+β2Xit+εit(2)

EMPit=γ0+γ1LnOFDIit+γ2Xit+εit(3)

LnINFRAit=δ0+δ1LnOFDIit+δ2Xit+εit(4)

LnPOVit=ρ0+ρ1LnOFDIit+ρ2EMPit+ρ3LnINFRAit+ρ4Xit+εit(5)

方程(2)各项参数含义与方程(1)一致,方程(3)—(5)中的β、γ与δ皆为待估参数,Xit表示控制变量集合,包含产业结构、受援情况、人力资本水平、城镇化水平、医疗健康水平,与基准模型保持一致,εit为随机误差项。就业水平(EMPit)和基础设施建设情况(LnINFRAit)分别用东道国失业人数占劳动力总数的比例和每百人移动电话订阅数来表示。

根据温忠麟和叶宝娟[22]改进后的中介效应检验流程,现对检验步骤说明如下:第一,检验方程(2)的相关系数β1,若显著则可按中介效应立论,否则按遮掩效应立论,本文全样本回归部分已实证相关系数β1结果显著,故中介效应成立;第二,分别将就业水平(EMPit)和基础设施建设情况(LnINFRAit)作为被解释变量,对外投资额(LnOFDIit)作为解释变量,依次对方程(3)和方程(4)的相关系数γ1和δ1进行回归,考察中国对外直接投资是否会作用于东道国的就业创造和基础设施建设;第三,将就业水平(EMPit)、基础设施建设情况(LnINFRAit)和对外投资额(LnOFDIit)一起作为解释变量放入回归模型,若γ1、δ1、ρ2、ρ3都显著,则说明间接效应显著,若γ1、δ1、ρ2、ρ3中有一个不显著,则需通过Bootstrap法进行进一步检验;第四,在第三步检验结果显示γ1、δ1、ρ2、ρ3都显著,那么可以进一步判断ρ1的显著性,若ρ1不显著,那么该模型只存在中介效应,反之则同时存在直接效应和间接效应,并需通过相关系数的符号来判断是部分中介效应或者遮掩效应。

中介效应检验的回归结果如表7所示,上述模型中的相关系数均显著,这表明,在中国对外直接投资作用于减贫的这一过程中,就业创造与基础设施建设承担了部分中介效应功能,中国对外直接投资可以直接促进东道国贫困率的降低,同时也间接通过创造就业岗位,提供优良的基础设施来使贫困率下降。模型分析印证了理论分析的相关说明,从就业创造方面看,中国在东道国的对外直接投资集中于制造业与服务业部门,助力当地解决劳动力的就业问题,促进贫困人口收入增加,稳定了生活来源,脱离了贫穷困境;从基础设施建设方面看,“一带一路”沿线欠发达国家存在较大的基础设施建设缺口,这种缺口逐渐成为减贫脱贫的首要矛盾,而中国在基础设施建设领域的产出能力和比较优势同这部分国家的需求相匹配,通过对基础设施项目的投资,助力欠发达国家突破现有瓶颈,步入经济发展自发的良性循环。(四)进一步检验

1.内生性问题

中国对外直接投资(LnOFDIit)并不完全是一个外生变量,投资额会受到东道国贫困情况(LnPOVit)或其他政治经济因素的影响。为避免模型中内生性问题对研究结论的影响,本文中以中国对外直接投资(LnOFDIit)的一阶滞后项作为工具变量重新进行两阶段最小二乘回归。一方面,选取中国对外直接投资的一阶滞后项作为工具变量满足相关性要求,前一期的投资额会由于“战略惯性”进而对当期投资额产生影响;另一方面,选取中国对外直接投资的一阶滞后项作为工具变量也满足外生性要求,前一期的投资额同前一期的贫困状况、政治经济环境关系更为紧密,而与当期的情况无关,故而不会产生由双向因果关系等造成的内生性问题。采用两阶段最小二乘估计法(2SLS)回归后的结果显示(见表8),中国对外直接投资(LnOFDIit)在1%的水平下显著为正,即内生性问题对结论造成的影响较小,中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家具有减贫效应这一结论在控制可能存在的内生性问题后仍然成立。

2.稳健性检验

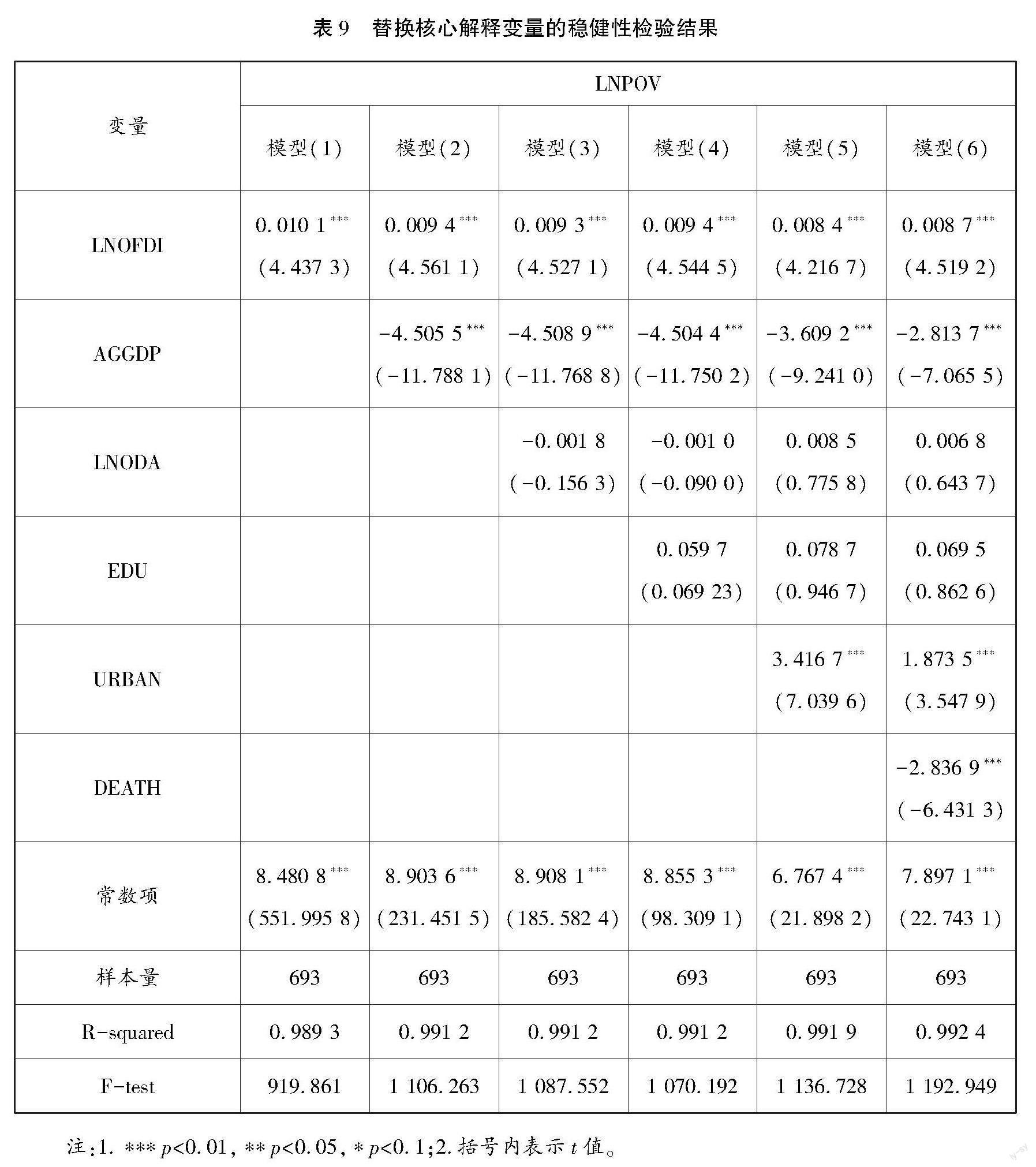

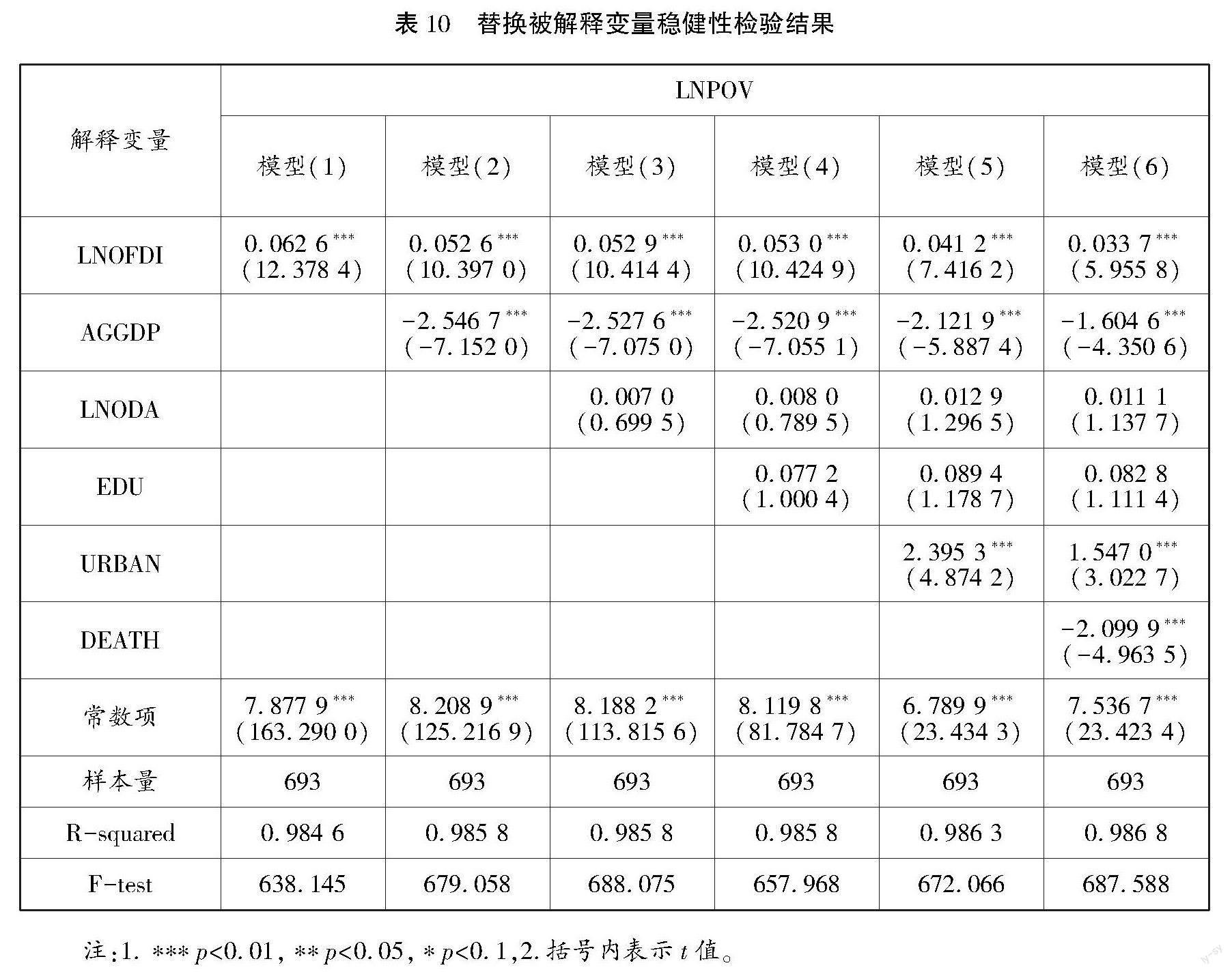

为保证文章实证分析结论的可靠性,本文采取分别替换核心解释变量与被解释变量的方法进行稳健性检验,同时控制相应的控制变量进行最小二乘回归(OLS)。第一,替换核心解释变量。在全样本回归模型中将核心解释变量由中国对外直接投资存量替换为流量。第二,替换被解释变量。在全样本回归模型中将被解释变量由人均国内生产总值替换为人均国民收入,再分别对替换后的模型进行逐步回归。回归结果显示(见表9、表10),中国对外直接投资(LnOFDIit)的减贫效应在每一步骤的回归中皆在1%的水平下显著成立,其相关系数符号也没有发生变化。改变核心解释变量与被解释变量的测度方法并未影响中国对外直接投资与东道国减贫之间的关系,最终的研究结论具有稳健性。

五、结论与启示

本文中基于2009—2019年“一带一路”沿线63个国家的面板数据,运用最小二乘估计法(OLS)实证检验了中国对外直接投资的减贫效应,按照样本国家不同的特征进行创新性的分样本回归分析,并采取中介效应检验的方法进一步研究直接投资的减贫机制,研究发现:(1)中国对外直接投资为当地经济发展带来强劲的“拉力”,显著地促进了“一带一路”沿线国家贫困人口的减少;(2)中国对外直接投资的减贫效应在“文化距离近”的国家效果更为优良,而对于“文化距离远”的国家影响并不显著;(3)中国对外直接投资的减贫作用在距离远近不同的国家间、地理区域不同的国家间、经济发展水平不同的国家间没有显著差异;(4)中国对外直接投资在发挥减贫作用的过程中,就业创造与基础设施建设承担了部分中介效应的功能,授人以鱼不如授人以渔,中国通过创造就业岗位与完善基础建设“双渠道”,提升东道国的自生能力,为当地经济可持续发展带来了源源不断的动力。以上研究结论均通过稳健性检验,具有参考意义。

据此,提出如下建议:第一,以就业岗位创造为本。在降低中国企业生产成本、提升生产效率的前提下,使投资进一步流入创造更多就业岗位的产业、行业、企业,为沿线国家的经济发展带来更多的福祉。第二,以人才培训为源。中国对外直接投资应进一步重视跨国人力资本合作,充分认识孔子学院在东道国减贫中所扮演的角色,结合当地经济基础、产业结构、比较优势等实际情况,以提升劳动力素养、培养职业技能人才为导向解决贫困问题。第三,以基础设施建设为先。将基础设施投资建设划入亚洲基础设施投资银行与丝路基金的优先项目,使资金的融通和使用有所倾斜,在对外直接投资中有意识地增加对东道国道路建设、轨道交通、供水供电、通讯设施的投资比重,加快欠发达国家的基础设施由分散的“点”连成“线”、聚成“面”,形成网络效应,实现从量的积累到质的飞跃。

参考文献:

[1]万秀丽,刘登辉.“一带一路”建设中推动沿线国家减贫面临的挑战及对策[J].广西社会科学,2020(7):52-59.

[2]张原.中国对“一带一路”援助及投资的减贫效应:“授人以鱼”还是“授人以渔”[J].财贸经济,2018(12):111-125.

[3]陈炜煜,顾煜.我国对“一带一路”沿线国家直接投资风险分析[J].中国流通经济,2020(10):48-57.

[4]唐晓彬,王亚男,张岩.“一带一路”沿线国家投资风险测度研究[J].数量经济技术经济研究,2020(8):140-158.

[5]张岳然,费瑾.双边投资协定、东道国制度环境与中国对外直接投资区位选择[J].世界经济与政治论坛,2020(6):116-141.

[6]陈升.东道国清廉水平对中国对外直接投资的影响:基于“一带一路”沿线54个国家的实证研究[J].经济问题探索,2020(10):146-157.

[7]庄序莹,唐煌,林海波.东道国税收环境与中国企业对外直接投资区位选择[J].财政研究,2020(5):103-116,129.

[8]姚辉斌,张亚斌.要素禀赋差异、制度距離与中国对“一带一路”沿线国家OFDI的区位选择[J].经济经纬,2021(1):66-74.

[9]王永钦,杜巨澜,王凯.中国对外直接投资区位选择的决定因素:制度、税负和资源禀赋[J].经济研究,2014(12):126-142.

[10]王金波.制度距离、文化差异与中国企业对外直接投资的区位选择[J].亚太经济,2018(6):83-90,148.

[11]FU X L,BUCKLEY P J,FU X M.The growth impact of Chinese direct investment on host developing countries[J].International Business Review,2020,29(2):101658.

[12]江风,郭亮.直接投资对“一带一路”沿线国家经济增长贡献度的比较[J].统计与决策,2021(1):120-123.

[13]潘春阳,吴青山.中国的OFDI是否促进了发展中国家经济增长?[J].世界经济文汇,2021(1):66-84.

[14]鞠海龙,邵先成.中国—东盟减贫合作:特点及深化路径[J].国际问题研究,2015(4):26-39.

[15]郑燕霞.中国对非直接投资的减贫效应:基于动态面板的经验研究[J].世界经济研究,2015(11):90-98,129.

[16]张原.“中国式扶贫”可输出吗:中国对发展中国家援助及投资的减贫效应研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2019(3):185-200.

[17]彭牧青.“一带一路”背景下中国对老挝援助及投资减贫效应[J].山西财经大学学报,2020(S2):22-24,42.

[18]GOHOU G,SOUMAR I.Does foreign direct investment reduce poverty in Africa and are there regional differences?[J].World Development,2012,40(1):75-95.

[19]吴红蕾.新型城镇化减贫效应研究综述[J].工业技术经济,2020(6):133-137.

[20]BARKEMA H G,BELL J H J,PENNINGS J M.Foreign entry,cultural barriers,and learning[J].Strategic Management Journal,1996,17(2):151-166.

[21]孔子学院总部,国家汉办.孔子学院年度发展报告(2018)[R].北京:商务印书馆,2018.

[22]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

Research on the poverty reduction effect of Chinas

direct investment along the “Belt and Road”

LI Yujuan, DONG Zijing

(School of Economics, Guizhou University, Guiyang 550025, P. R. China)

Abstract:

In recent years, Chinas direct investment in countries along the “Belt and Road” has continued to increase, cooperation areas have continued to expand, and the degree of cooperation has continued to deepen. In this context, does Chinas OFDI have a good poverty reduction effect on countries along the “Belt and Road”?Do poverty reduction effects vary heterogeneously by country attribute? And through what channels and mechanisms is this poverty reduction effect transmitted? The answers to this series of questions are of great significance to both theory and practice. Based on the panel data of 63 countries along the “Belt and Road” from 2009 to 2019,the 63 countries along the route have been broadly divided into six sectors, according to the regions to which they belong. This paper constructs an econometric model related to the poverty reduction effect of foreign direct investment, empirically analyzes the poverty reduction effect of Chinas direct investment in the host country, and adopts the method of intermediary effect test to explore the transmission mechanism of the poverty reduction effect of direct investment. Studies have shown that Chinas foreign direct investment has a significant effect on reducing the poverty rate of the host country, bringing a strong “pull” to local economic development, significantly contributing to the reduction of poverty in the countries along the “Belt and Road”. Heterogeneity analysis shows that: There is no clear geographic bias in this poverty reduction effect, nor does it take the national economic development level as an absolute limit. Measuring cultural distance using “whether there is a Confucius Institute” as a proxy variable, the effect is better in countries that are “culturally close” and not significant in countries that are “culturally distant”. The mediation effects analysis shows that: In the process of Chinas OFDI playing a role in poverty reduction, job creation and infrastructure construction have assumed part of the function of intermediary effects. Through these two mechanisms, the self-generating capacity of the host economy is effectively enhanced. Through the “dual channels” of job creation and infrastructure improvement, China has enhanced the self-sustainability of host countries and brought a continuous impetus to the sustainable development of the local economy, which has entered into a virtuous cycle of development. Autonomous poverty reduction can be achieved by focusing on capacity building for poor groups and tapping the comparative advantages of potential markets in poor areas according to local conditions. This “blood-creation” approach to poverty reduction is more long-term and sustainable than the “blood transfusion” approach, which is oriented towards enhancing self-reliance. In order to avoid endogeneity problems in the model from influencing the conclusions of the study, re-regressing the first-order lagged term of Chinas OFDI as an instrumental variable, the original conclusions are still valid; In order to ensure the reliability of the conclusions of the empirical analysis of the article, this paper adopts the method of replacing the core explanatory variables and the explanatory variables respectively to carry out the robustness test, and the final conclusions of the study are robust. Based on the above analysis, the article proposes to further optimize the flow of Chinas OFDI and promote poverty reduction cooperation by taking job creation as the basis, talent training as the source and infrastructure construction as the priority.

Key words:

the“Belt and Road”;OFDI;poverty reduction effect;“blood transfusion” approach to poverty reduction;“blood-creation” approach to poverty reduction (責任编辑 傅旭东)