中国初级卫生保健的现状与挑战

秦江梅,林春梅,张艳春,张丽芳

100044 北京市,国家卫生健康委卫生发展研究中心

世界卫生组织正在支持各国在卫生系统中发展初级卫生保健,以此作为实现全民健康覆盖、可持续发展目标3 和卫生安全的重要手段[1]。初级卫生保健在我国历史较长且具有特点,20 世纪50 年代初至70 年代后期三级医疗预防保健网、“赤脚医生”、合作医疗和中西医结合制度,是当时具有中国特色的初级卫生保健经验[2]。本文梳理自1978 年改革开放以来,近45 年我国初级卫生保健发展历程,归纳初级卫生保健进展和成就,分析当前中国初级卫生保健面临的主要问题和挑战,以及国际经验对中国初级卫生保健的启示,提出未来发展方向和策略。

1 中国初级卫生保健的发展历程和成就

1.1 中国初级卫生保健的发展历程

初级卫生保健是基于切实可行、学术上可靠而又为社会所接受的方式与技术之上的主要的卫生保健,通过个人及家庭的参与,并在本着自力更生及自决精神发展的各个阶段上,群众及国家能以维持的费用而使之遍及所有人[3]。中国初级卫生保健几乎是农村卫生工作的同义词,从20 世纪50 年代初至70 年代后期,中国逐步建立健全县、乡、村三级医疗预防保健网、培养适合当时农村社会经济发展条件和农村卫生工作需要的“赤脚医生”队伍,发展农村合作医疗制度,这三者曾被称为中国农村卫生事业的三大支柱,为发展中国家实施初级卫生保健提供了丰富的实践经验。在农村卫生发展的同时,城市初级卫生保健也多有建树,不过在支持系统和服务方式上与农村不同,显示出中国城乡二元化社会的卫生治理特点。

1978年,世界卫生组织和联合国儿童基金会发表《阿拉木图宣言》,同年,中国社会经济迎来改革开放的重要历史发展阶段,中国的医疗卫生系统及其初级卫生保健面临巨大的机会和挑战。自此初级卫生保健的演进发展历程可分为四个阶段:1978—2000 年,人人享有卫生保健阶段;2000—2009 年,全面落实农村初级卫生保健发展纲要阶段;2009—2018 年,城乡统筹推动建立基本医疗卫生制度的深化医改阶段;2018 年至今,全面推进健康中国建设,持续深化改革不断提高初级卫生保健质量阶段。

1.2 中国初级卫生保健进展和取得成就

1.2.1 初级卫生保健设施结构逐步延展。截至2022 年底,我国医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构数量分别达到3.70 万个、97.98 万个和1.24 万个,城乡基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心/站、卫生院、村卫生室、门诊部和诊所)占医疗卫生机构总数的94.9%[4],68.0%以上的社区卫生服务中心/卫生院达到国家“优质服务基层行”能力标准[5],90.0%的家庭可以在15 min 内到最近的基层医疗点就医[6]。

1.2.2 各类基本医疗保险覆盖绝大部分城乡居民。我国建立了覆盖全民的基本医疗保险、补充健康保障和医疗救助多层次医疗保障制度体系。截至2022 年底,基本医疗保险参保人数达到13.46 亿人,2018—2022 年连续5 年参保覆盖率稳定在95%以上[4],全民基本医疗保障基本实现(图1)。

图1 2017—2022 年我国基本医疗保险参保人数和参保率Figure 1 The number and participation rate of China's basic health insurance from 2017 to 2022

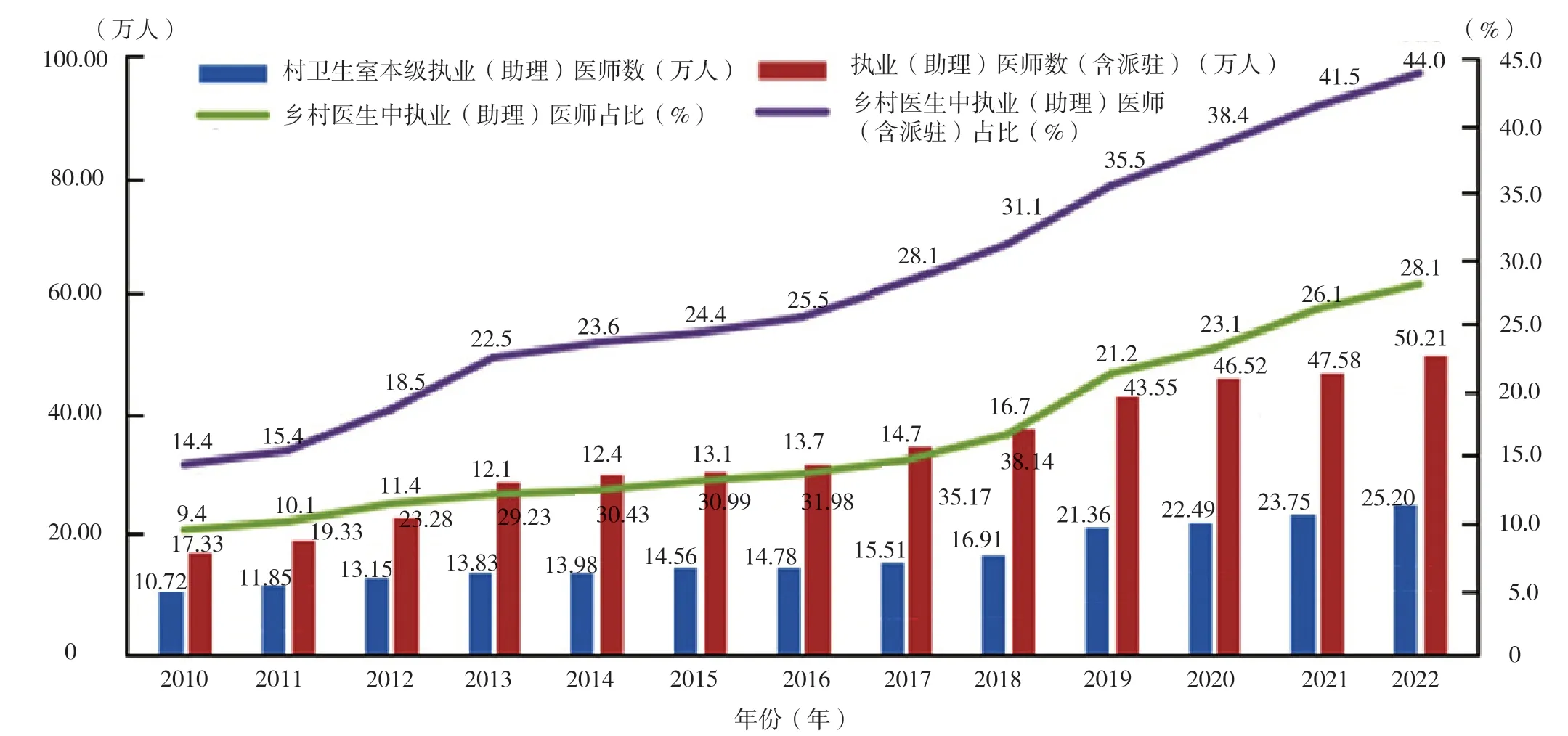

1.2.3 初级卫生保健人力数量和质量得到逐步提升。2022 年,我国基层卫生人员数量达到455.06 万人,较1985 年的283.22 万人增加了60.7%。2011 年,我国开始建立全科医生制度,以多种形式加快全科医生的培养,培训合格的全科医生从2012 年的10.98 万人增加到2022 年的46.30 万人,每万人口拥有培训合格的全科医生从0.81 人增加到3.28 人,每万人口基层全科医生从0.65 人增加到2.77 人(图2)。2022 年,全国社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业(助理)医师本科及以上学历分别占58.8%和33.6%,比2021 年分别增加1.3个百分点和2.3 个百分点,比2009 年分别增加了28.1个百分点和24.8 个百分点。村卫生室卫生人员队伍质量和能力有了很大的提升,中专及以上学历达到80%以上,村卫生室本级的执业(助理)医师数从2010 年的10.72 万人增加到2022 年的25.20 万人,执业(助理)医师占乡村医生总数比例从9.4%增加到28.1%,加上乡镇卫生院派驻执业(助理)医师,该比例达到44.0%(图3)。

图2 2012—2022 年我国全科医生总数及每万人口全科医生数Figure 2 The total number of general practitioners and the number of general practitioners per 10 000 population in China from 2012 to 2022

图3 2010—2022 年我国村卫生室执业(助理)医师数及占比(%)Figure 3 The number and rate of practicing (assistant) physicians in village clinics in China from 2010 to 2022

1.2.4 国家基本公共卫生服务内容、经费和覆盖面逐步扩大。我国从2009 年开始向居民提供不断拓展的基本公共卫生服务包,由9 类基本公共卫生服务扩展到12类基本公共卫生服务项目和17 项重大公共卫生服务项目。人均财政补助标准从2009 年15 元增加到2022 年的84 元。管理高血压患者人数从2009 年的1 480 万人增加到2022 年的11 236 万人,管理的糖尿病患者数从464 万人增加到3 792 万人[7],与2009 年相比管理的慢性病人数增加近8 倍;3 岁以下儿童系统管理率从2009 年的77.2%提高到2022 年的93.3%,孕产妇产前检查率从92.2%提高到97.9%[4],基本公共卫生服务覆盖面不断扩大。

1.2.5 家庭医生签约覆盖率稳步提升。我国从2016 年开始推动家庭医生签约服务工作,逐步建立连续的、便捷的、覆盖全生命周期和全要素的健康服务,同时还通过以基层医疗卫生机构为主体的家庭医生团队提供上门服务、长期处方、延期处方、转诊绿色通道、家庭病床服务及医保报销优惠等举措,让签约居民获得实惠。截至2022 年底,全国组建44.1 万个家庭医生团队,较上年增加1 万个,进一步释放服务供给能力,重点人群覆盖率达到80.1%,较上年提升4.8 个百分点。

1.2.6 妇女和儿童健康水平持续提高。我国依法实施以降低孕产妇和婴儿死亡率为核心的母婴安全五项制度,对孕产妇进行妊娠风险筛查和评估,对高危孕产妇进行专案管理,加强危重孕产妇和新生儿救治,实时报告孕产妇死亡个案,强化对各地的约谈通报,打出了一套孕产妇安全管理的“组合拳”[8]。经过不懈努力,孕产妇死亡率从2009 年的31.9/10 万下降到2022年的15.7/10 万,婴儿死亡率由13.8‰下降到2022 年的4.9‰[4],是全球妇幼健康高绩效10 个国家之一[9]。

1.2.7 主要健康指标位居中高收入国家前列。2021 年,中国出生人口预期寿命为78.21 岁,高出中高收入国家平均值(74.69 岁)3.52 岁;婴儿死亡率为5.1‰,低于同期中高收入国家平均值(9.6‰);2020 年的孕产妇死亡率为23/10 万,远低于中高收入国家平均值(61/10万)[10]。在这些传统的健康结果指标上,中国指标优于中高收入国家平均水平。

1.2.8 全科医生在初级卫生保健工作中发挥了核心主导作用。在初级卫生保健的不同发展阶段,中国基层医疗人力被赋予不同的名称和功能,并具有不同的胜任能力。20 世纪90 年代末期,中国开始发展全科医生人力,学科愿景为临床二级学科,功能定位是在医院之外提供第一接触的,以患者为中心的、预防的、协调的、连续的医疗专业服务。全科医生对管理初级卫生保健中躯体-心理-社会问题是至关重要的[1]。全科医生是基本医疗和基本公共卫生服务的主要提供者,在基本公共卫生服务覆盖面扩大、签约服务高质量发展和妇女和儿童健康改善发挥了核心作用。

2 当前中国初级卫生保健面临的主要问题和挑战

初级卫生保健不是一个可独立发展的系统,而是随社会、经济、政治、疾病负担的演变而变化和发展的系统。具体体现在国家间经验的异质性,以及某国家历史做法的不可复制性。初级卫生保健的宏观背景正在发生前所未有的改变。当前,我国城乡居民健康素养和需求明显提高、少子老龄化加速发展、慢性病高发高患、新旧感染性疾病流行或复燃等,这些发展趋势给健康服务的结构资源带来巨大压力,同时也让人们认识到在响应人民健康和医疗需要、应对生育率降低和深度老龄化的挑战、管理慢性多病以及提高和维持生活质量、筛查和发现并管理感染性和非传染性疾病上,提高服务成本效益和公平、管控医疗保险和卫生费用风险上,初级卫生保健发挥着不可替代的作用。

初级卫生保健的时代使命显而易见,且重要性比历史任何时候都要明确。但我国基层卫生服务体系发展的结构资源数量不足和质量不高并存,地区、城乡、阶层间不平衡不充分问题依然突出。医保资金倾斜不够、社区卫生服务中心/卫生院运行机制不活、基层岗位缺乏吸引力等问题,影响初级卫生保健高质量发展进程。

2.1 基层医疗卫生体系基础设施建设发展不平衡

我国以自上而下的名义需要来指导初级卫生保健的发展。与其他国家在中央层面统管初级卫生保健不同,我国把初级卫生保健“下放”到地方政府。2018 年,《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》[11]明确基层医疗卫生机构建设发展属地方事权,由于社会经济发展水平不平衡,事实上拉大了各地基层医疗卫生体系基础设施建设投入和发展的不平衡,农村及欠发达地区建设相对滞后,如乡镇卫生院房屋建筑面积未达到“优质服务基层行”基本标准的不在少数,康复和医养结合床位配置不足,DR、超声、呼吸机、全自动生化分析仪等设备配备亟须加强等。

2.2 基层医保资金比重下降,初级卫生保健领域筹资有待加强

“高级”医疗发展的资源占比仍远高于初级卫生保健,三级医院服务消耗医保资金的比例持续增长,但基层医疗服务资金持续减少。“倒三角”现象越发显示出头重脚轻。全国卫生健康财务年报显示:2012—2022年,政府办社区卫生服务中心/卫生院的医保基金收入占公立医疗卫生机构比例逐年下降,从15.7%下降到12.0%,下降了3.7 个百分点。这既有公立医院快速发展的虹吸作用,也存在基层受医保基金总额预算指标限制、医疗付费“同病不同价”以及家庭医生签约服务、家庭病床、康复护理等适合基层特点的服务未能及时纳入医保等的影响。以报销比例、起付线和住院服务为主要支持手段的医保管理,已不适应基层医疗卫生机构发展的实际需求。

2.3 基层运行机制缺乏活力,薪酬水平低激励不足

卫生健康财务年报数据显示:2022 年,全国社区卫生服务中心/乡镇卫生院在职职工工资性收入9.6 万元,低于同期公立医院的16.1 万元和社会平均工资(即全国城镇非私营单位就业人员年平均工资,2022 年为11.4 万元)。初级卫生保健缺乏活力的原因很多,比如当前仍有部分地区政府办的社区卫生服务中心/乡镇卫生院实行“收支两条线”即基本医疗服务等收入全额上缴,开展基本医疗和公共卫生服务所需的经常性支出由财政核定并全额安排[12],由于管理不够细化导致运行机制缺乏活力。也有部分地区基层医务人员的工资收入与当地事业单位平均工资水平相衔接,不与劳动量直接挂钩、分配存在“大锅饭”,或医疗收支结余不足或负结余影响“两个允许”落实。

2.4 我国全科医生数量不足、质量不高,全科岗位吸引力低迷

2022 年我国培训合格的全科医生46.30 万人,占全国执业(助理)医师总数的10.4%,与经济合作与发展组织国家平均达到23.0%[13]仍有不小距离。这46 万经过培训的全科医生并非都在从事全科医学服务,即便在全科执业岗位上也非全职等量地提供临床上的基本医疗服务。现阶段我国全科医生队伍以转岗培训为主,“5+3”全科医生占比在10%左右(2015—2019 年全国累计招收全科规培住院医师4.5 万人[14])。与国际全科医学培训制度相比,我国“5+3”的培训仍主要在大医院的环境里“孵化”,不足以让接受培训的全科医生胜任社区的初级保健工作。基层全科医生薪酬受制于基层医疗卫生机构薪酬总体水平而低于同等资历的专科医生,全科医生所属的全科医学学科发展滞后,全科医生的持续职业发展路径缺如或狭窄等,也是全科岗位吸引力不高的主要原因。

2.5 初级卫生保健需要更好的社区归属、防治结合、人民参与

在所有政府政策和社区活动中要考虑和融入健康议题,是初级卫生保健的核心理念之一。初级卫生保健包括医疗服务,但不限于医疗服务,其与政府所有政策、社区所有相关资源、人民的广泛参与是密切相关的。在各级政府政策中都融入初级卫生保健和健康中国的考量方面,仍有很大的努力空间,有些政策矛盾(比如烟草生产和控烟防癌)仍需要通过以健康为主旨来化解。在卫生和健康系统内,治疗性服务和预防性服务、医疗服务和公共卫生服务、紧急或大流行的应对等,仍对顶层设计有严峻挑战。初级卫生保健融入社区生活,社区资源参与初级卫生保健,都缺乏足够的社区资本,人们没有准备好积极参与关乎到自身和社区的初级卫生保健活动。

3 未来中国初级卫生保健高质量发展方向和策略

我国需要更加有力的初级卫生保健系统提供优质、安全、综合一体化以及可负担得起的医疗卫生服务,并以问题为导向,确定我国初级卫生保健发展方向。

3.1 加大基层卫生投入,建立可持续的筹资机制

正如45 年前《阿拉木图宣言》指出的,政府对人民健康负有责任。政府对初级卫生保健负有不可替代的责任,首先体现在对初级卫生保健结构质量上,包括持续加大对基层医疗卫生健康领域资金投入在总投入中的占比,促进基本医疗和健康人力资源的数量和质量发展,推动基层医疗卫生机构基础设施建设和适宜设备配备,加强初级卫生保健的信息系统建设和强化循证初级卫生保健、改进对初级卫生保健的管理特别是多学科团队建设。在卫生经济上,以基层为重点进行医保政策调整,落实医共体总额付费、结余留用政策,加大医保总额向基层倾斜力度。推动基层医疗服务价格调整,增设适宜基层医疗卫生服务项目并纳入医保报销目录。

3.2 多措并举,持续增强基层卫生健康服务能力

人力资源是所有初级卫生保健结构中最重要的资源。初级卫生保健的培训大纲需要改革,以加强基层卫生人力配备和培训的绩效,并以达到核心胜任力最低限标准作为人力培训的目标,同时要大力开展持续职业发展和质量改进计划,在教育培训同质化与个人发展异质性上给与兼顾和平衡。依托城市医疗集团、专科联盟、县域医共体等,通过对口帮扶、“组团式”支援帮扶,以及建立联合门诊、联合病房、专家工作室、开展人员派驻等方式推动卫生资源下沉基层。数字赋能基层医疗服务,推进医学人工智能辅助诊断、健康随访等技术在基层的应用,应该进一步深入对初级卫生保健人力资源的科学研究。

3.3 激发基层活力,提升基层医疗卫生服务质效

赋予基层医疗卫生机构经营权、分配权,激发其干事创业动力。完善基层绩效工资政策并加强绩效管理,扩大基层医疗卫生机构薪酬来源,落实“两个允许”,设立全科医生津贴并单列,使全科医生与当地县区级公立医院同等条件临床医师工资水平相衔接,增加全科岗位吸引力。

3.4 改进医疗服务方式和质量,增强人民群众健康获得感

创新服务理念和模式,增进初级卫生保健服务的优质化、个性化、精准化和便捷性;改进基层卫生服务质量,为全体居民提供覆盖全生命周期的、连续的、综合的初级卫生保健服务,增加居民健康获得感。

4 国际经验对中国初级卫生保健的启示

4.1 以基层为重点推动初级卫生保健高质量发展

初级卫生保健高质量发展,是给人民提供最公平、最可及、最安全、最具成本效益的基本医疗和健康服务。显然,初级卫生保健的高质量并非是“高大上”的高科技和昂贵的服务。初级卫生保健服务覆盖不足,这在全球许多国家都普遍存在,但存在性质和程度上的不同。全民健康覆盖的大多数(90%)基本干预措施都可以采用初级卫生保健方法进行,可持续发展目标预计的健康收益中有75%的可以通过初级卫生保健来实现[15]。2023 年5 月,世界卫生组织第七十六届世界卫生大会提出“使一体化国家卫生系统导向初级卫生保健,以此作为全民健康覆盖、卫生安全和改善健康的基础”[16]。推动中国建立以初级卫生保健为基础和核心的健康和卫生系统,是中国当前的首要任务。

4.2 为初级卫生保健提供充足的资金以促进公平获得服务

实现2015 年商定的各项卫生目标,各国就必须增加初级卫生保健支出,增幅应至少相当于国内生产总值(GDP)的1%[17]。过度依赖医院提供初级保健服务是许多国家效率低下的一个重要原因[1]。将医疗卫生资源投放到基层医疗服务能力建设是帮助中国实现全民健康覆盖目标的关键[18]。随着非传染性疾病的增加,人口老龄化,新旧疾病疫情和其他突发卫生事件的暴发,中国需要增加初级卫生保健的投资。

4.3 构建以人为本以社区为基础的服务

构建以人为本的服务是减少卫生服务体系碎片化、提高医疗服务质量的有效途径。2015 年,世界卫生组织提出整合医疗服务,即根据需要将健康促进、疾病预防、诊断、治疗、疾病管理、康复以及临终关怀等方式整合在一起,提供全生命周期的、连续的基本保健模式[19]。英国2014 年可持续性和改革计划重新设计初级保健和社区服务,构建整合型医护社区,降低患者对医院服务的需求[20];泰国通过建立区域医疗联合体,资金分配吸引财政和人力资源向基层和农村倾斜,加强了初级卫生保健的作用[21]。中国紧密型医共体全面推进和家庭医生签约服务高质量发展是未来发展的重中之重。国际经验提示,要素整合和劳动分工是同时存在的服务系统管理策略,两者不可偏废。在以人为本的原则下掌握整合和分工的平衡,在满足需要和需求的前提下,让服务系统得到最可能的效率和效益。

4.4 以全科医生为主加强初级卫生保健人才队伍建设

全科医学人力资源发展取决于在医学教育系统上发生本质上的深刻变革。在医学本科入学之初就帮助医学生了解和认识全科医学,以及全科医学所依附的医学伦理和道德及其社会责任,是很多国家在成功发展全科医学上最宝贵的经验。在本科阶段让医学生对全科医学实践的体验先于医院或专科医学,并让本科生有足够多的学时学习全科医学。全科医学职业方向的临床分化,在2~3 年住院医师规范化培训之后,是保证全科医生具有足够临床经验的前提下,再进入以社区为基础的3~4 年的全科职业培训,在社区里让全科医生培训全科医生,让全科学员达到独立提供全科服务的最低标准。在培训后并执业过程中,帮助全科医生继续参与持续发展活动。不少国家在采取措施增加全科医学培训名额的同时,鼓励海外医生到本国从事全科医学服务,以应对全科医生数量短缺。荷兰、法国和加拿大将40%以上住院医师培训名额分配给全科医生[13]。英国将卫生服务的重点从医院转移到社区,并且建立了有效的全科医生培养、激励与监管机制,配合“守门人”制度,确保基本医疗服务有效实施。多国在医学院培训中以团队方式学习,促进初级卫生保健人员在社区的团队中工作和合作的能力。这些经验虽不能完全地被我国照搬,但对我国加大全科医生培养和培训的质量,建立其培养和使用激励机制,同时扩大公共卫生和护理人员配置,加强多学科初级卫生保健人才队伍建设,具有重要的借鉴意义。

本文局限性和对未来研究的考虑:本文的基本论据素材参照了历史文献、卫生和健康年鉴的统计数据,讨论部分则主要加入了研究者多年来对初级卫生保健和全科医学研究上的经验。鉴于篇幅,作者不能对我国初级卫生保健的发展沿革进行详细表述。限于年鉴数据的特点,本文研究者无法对初级卫生保健相关数据进行进一步分析,因此在初级卫生保健结构和过程上是大致的表述,而对其结构和过程的深入分析有待于今后的专题研究。目前年鉴所得数据反映的初级卫生保健结果主要是传统的指标,没有疾病负担、生活质量、服务体验等数据。作者希望通过后续研究,特别是卫生服务研究的数据,来弥补上述不足。

作者贡献:秦江梅负责论文撰写,对文章整体负责;林春梅、张艳春、张丽芳参与文献整理和文稿修改。

本文无利益冲突。