混凝土结构房屋安全性鉴定常见问题探索与研究

张承丰

安全性鉴定有着提高工效、节省费用的优点,在安全大检查中有较强的适用性。随着城市化进程的不断加深,建筑业已从增量变为存量。近几年,既有房屋出现了较多的安全事故,已经引起党和政府的高度关注,本文从安全性鉴定适用条件,调查、检测、裂缝分析及承载能力评定等较常见问题,跟读者共同进行探讨、分析,并提出一些观点、建议及做法。

一、安全性鉴定适用条件

安全性鉴定主要是指对建筑结构的承载力和结构整体稳定作出评价,通过外业调查、检测获得资料数据,通过内业验算、分析进行鉴定评级。安全性鉴定是可靠性鉴定的一部分,在房屋建筑安全大检查及应急鉴定中,可提高工效和节省费用。但行业中容易混淆的是当建筑物进行改造加固时通常也只做了安全性鉴定,往往忽视做使用性鉴定,致使后续加固改造设计依据不充分。比如上部结构侧向位移过大时,虽未影响到结构安全性,但幕墙或填充墙已产生变形开裂、破损,电梯轨道变形过大已影响正常运行;结构受拉裂缝宽度虽未影响到结构安全,但裂缝宽度过大令用户感到不适、不安及影响结构耐久性等。《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015(简称规范GB 50292-2015)第3.1.1条明确安全大检查可仅做安全性鉴定,加固改造则应做可靠性鉴定;《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013(简称规范GB 50367-2013)3.1.1条明确加固改造设计应根据可靠性鉴定结论及委托方要求进行。

二、调查阶段常见问题

1.地基基础排查中不均匀沉降的特征、危害

不均匀沉降会引起建筑周边的散水、地面开裂、错位及上部结构倾斜、开裂等,应根据勘察报告及图纸等综合分析判定,并要注意建筑物及其地面有无修复历史,以免误判。上部结构变形的可通过全站仪、水准仪或线锤等观测倾斜度、沉降差。鉴于不均匀沉降引起的框架结构变形反应,沉降大的框架柱可出现水平细缝,与其交接的梁底可出现拉剪裂缝,另一端则在梁顶面出现拉剪裂缝或地面砖空鼓、开裂,一般在框架底层反应比较明显,往上逐层会有减弱的倾向。伴随着沉降差的不断加大,会导致框架柱内力发生重新分布,沉降大的框架柱轴力会减小,相邻沉降小的框架柱轴力则不断加大,甚至超过极限受压承载力发生压屈破坏,从而影响结构整体安全。当沉降引起上部结构开裂、倾斜或地基沉降仍未稳定时,建议加强监测或尽快进行加固处理。

2.荷载及上部结构

详细调查中应注意现状使用功能、隔墙布置、装饰构件、填充墙材料及其厚度等是否与原设计图一致,其任何改动都会对荷载造成影响。如在自建房鉴定中原设计图填充墙为加气混凝土砌块,经现场开凿检查又为烧结粘土砖,由于两种材料容重相差大,填充墙所占建筑物总荷载的比重又比较大,若按加气混凝土砌块的荷载输入则对计算结果有较大影响。调查中施工变更、竣工图等资料往往存在缺失难以收集,甚至存在业主或施工队肆意更改设计的现象,因此在可信度不高时建议对所有轴线、层高、荷载、结构构件布置及截面尺寸等逐一排查,当发现与原设计图有差异时应加强复核、检测。

3.常见裂缝分析

裂缝是钢筋混凝土结构调查中最常见的问题,按成因可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类,工程中约20%为受力裂缝,80%是非受力裂缝。

荷载的增加或承载力的不足是出现受力裂缝的主要原因。众所周知钢筋混凝土构件正截面计算不考虑混凝土的抗拉强度,正截面受压或斜截面受剪则考虑混凝土的剪压贡献,因此混凝土构件受拉的缝宽在一定范围内不会造成安全隐患,剪切和受压则不同,无论其缝宽大小,一旦裂缝出现就会降低承载力,GB 50292-2015表5.2.5规定剪切和受压只要出现裂缝就评为cu或du级,《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019(简称规范GB 50144-2019)第6.2.2条也有类似规定。

造成非受力裂缝的原因主要有钢筋锈蚀、温度、干缩及材料自身收缩等,在工程中难于避免,但缝宽过大时也会间接引起结构安全,如钢筋锈蚀导致其有效截面缩小,钢筋锈蚀体积胀裂保护层降低钢筋锚固力及超过钢筋强度设计值等。GB 50292-2015第5.2.6条也规定了不适于承载的非受力裂缝,视其严重情况定为cu或du级。

裂缝的判定应根据力学知识、设计和施工经验等因素综合分析判别,切忌教条主义,以下列举几种常见裂缝的成因分析。

混凝土中钢筋锈蚀所引发的非受力裂缝在工程中较为常见,其主要原因是混凝土碳化使混凝土保护层疏松,让水与空气侵入,致使钢筋锈蚀体积膨胀,故其走向特征一般沿主筋纵向锈蚀胀裂,由于室外露天构件容易接触到水气,混凝土容易碳化、钢筋容易锈蚀,故混凝土保护层很容易被钢筋锈蚀胀裂,由此陷入恶性循环。在构件角部由于混凝土受潮碳化的面积相对较大,钢筋锈蚀的胀裂通常也先是由角筋开始。框架柱截面较小时,钢筋锈蚀胀裂导致框架柱截面的缩小,应注意其对受压承载力的影响。

另一种较常见的是结构构件受温度收缩、干缩及材料自身收缩造成的非受力裂缝。以单向板为典型说明,其非受力裂缝的出现常与短跨向平行,有时还带板角斜裂缝,其开裂机理长跨比短跨刚度小,因此长跨分配的弯矩、剪力小很多,故长跨受力一般不会先于短跨开裂。另外长跨长度较大,受温度、干缩及材料自身收缩影响大,其收缩长度大,支座约束刚度相等的情况下长跨比短跨收缩力大,在抗裂钢筋不足的情况下就容易出现裂缝。钢筋混凝土梁顶面和底面由于有较多钢筋约束,当腰筋不足时收缩裂缝在梁高腹部呈现出枣核状。通常室外露天构件由于受温差、干缩环境影响大,故更容易出现开裂。对于其它非受力裂缝,如混凝土初期成型、养护或水泥安定性问题所引发的裂缝,其走向多为不规则的网状裂缝。

鉴于受力裂缝的判定,构件受压破坏时一般出现短密且平行于受力方向的劈裂纵向裂缝;受拉破坏则出现垂直于受力方向的横向裂缝;受扭构件破坏为相邻面45度走向,呈螺旋状的斜裂缝。梁弯剪裂缝一般沿支座中下部斜向平行。轴心拉压构件、偏心拉压构件及受弯构件不同部位的裂缝鉴别,可根据受力状态及裂缝走向等综合分析判定。

三、结构检测

1.混凝土抗压强度检测方案的优化

结构混凝土龄期不大于1000天时,一般采用回弹法,超过龄期1000天,建议用回弹法钻芯总体修正量修正,可减少对结构的损伤,如完全采用钻芯法,在某些情况下会造成安全隐患,如某始建于上世纪八十年代的三层框架结构,框架柱截面只有300 mm ×300mm,用直径100mm的钻头取样约缩小原截面的1/6,由于建造时还未普及商品混凝土,现场自拌的混凝土强度普遍离散很大,致使某些框架柱混凝土强度比较低,再削弱截面就对结构很不利。优化方案后改用不小于70mm直径钻头抽样,并结合回弹法钻芯总体修正量修正,从而减少了构件的破损程度和数量。当混凝土龄期不大于2000天时,也可采用超声回弹综合法检测,但检测混凝土声速时受钢筋干扰大,须先对钢筋扫描避开检测,且不适用于表面缺陷或损坏的混凝土。当混凝土龄期超过2000天,又没有条件钻芯时,可对回弹测区混凝土抗压强度换算值按GB 50292-2015附录K相关标准进行修正(但该法不适用于仲裁)。总之,混凝土强度检测方法应以提高可信度、减少结构损伤为原则,有争议时仍以钻芯法为准。

2.钢筋检测存在的困扰

既有建筑物结构检测钢筋有电磁扫描法、直接法、雷达法。工程中常用电磁感应法与直接法,电磁感应法的磁通量与钢筋直径、保护层厚度有关,同一方程不能同时求解两参数,在检测钢筋直径时,保护层厚度偏差大难于确定,故无法精确计算出钢筋直径。用直接法测量钢筋直径,即凿开后清理干净,直接用游标卡尺测量3次计算算术平均值,虽可精确计取钢筋直径,但检测过程中过多的开凿对结构损伤很大,即使修复也难以保证其质量不受到影响。因此,钢筋直径、根数(特别存在多排钢筋的情况)能否直接精确的测出,还有赖于检测技术的突破,特别对于那些没有图纸的钢筋检测显得尤为迫切,此弊端已成为行业痛点。

3.承载能力评定混凝土结构构件的安全等级的常见误区及其相应措施

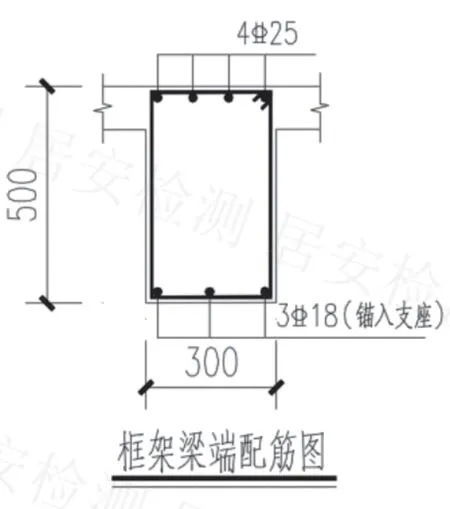

承载力评定混凝土结构构件的安全等级是鉴定工作的核心内容,现阶段有些从业人员仍习惯用钢筋面积比来评定构件承载能力的安全等级,而不是用抗力(R)效应(r0S)比去评定,因此通常出现比值偏小的情况,从而导致构件安全等级降低。现以下图框架梁端部受弯承载能力的评定来说明其差值来源:假定梁端截面负弯矩设计值r0S(M)=-323 kN·m,混凝土强度等级为C30,可知相对受压区高度xb=122.4mm,计算配筋结果为原配筋4根25可知相对受区高度xb=100.9mm,得出抗力R(Mu)=100.9×300×14.3×(457.5-100.9/2)+762×360×418.5=291 kN·m,抗力与效应比R/r0S=291/323=0.90;钢筋面积比则为1964(实配4根25)/2221(计算配筋)=0.88,若按GB50292-2015评定,可见框架梁的安全等级cu级就降低成为du级。另外,计算模型输出的配筋有时又是以最小配筋率构造控制,其钢筋面积比用来评定构件的承载能力显然不合理。

以上表明用钢筋面积比来评定构件承载力安全等级是不科学的,但复核中把所有原配钢筋通过人工手算还原成构件抗力R与效应r0S去比较,其工作量会非常繁重,效率也会大打折扣。建议在计算模型中直接输入原配筋,这样也使得结构计算模型的刚度、变形等与工程实际更加接近。鉴于实际配筋的输入时,如对照图纸逐一手工输入,无疑又是一道大工序,实际工程应用中,可将梁板平法配筋CAD电子版图,经配筋修改、字符和图层匹配等处理后,直接导入结构计算软件,在结构计算软件自动直接评出构件安全等级,准确且高效。鉴于有些项目存在只有蓝图的情况,蓝图扫描的PDF位图图像要准确还原成CAD的矢量图像,技术上尚还存在一定困难。

四、结束语

综上所述,鉴定工作涉及建筑材料、施工、检测及设计等内容,知识面广、综合性强,应在工作中对发现的问题不断进行探索、分析、总结和创新。从业人员刻苦钻研专业知识,深刻理解规范,不断升华技术理论,不断提高专业素养,从实践中来、到实践中去。科研机构、厂家应不断改进、攻克软件及检测设备的瓶颈技术,始终以科学技术为第一生产力,着力提高效率,在不同层面共同推动,实现行业高质量发展,为社会主义现代化建设保驾护航。