史语所藏“类家谱”甲骨刻辞新探

摘 要: 自20世纪初以迄今日,“家谱刻辞”的真伪一直是甲骨学界的著名公案,20世纪80年代以来逐渐增多的公开讨论,使得此议题逐步获得厘清。笔者曾目验史语所藏甲骨实物,此次据以进一步复原碎甲,对聚讼已久的家谱刻辞问题再次予以检视,不仅证明了历来受质疑的“子曰”辞例于晚商确实存在,论证了“子曰某”乃是称呼子之名的一种记录,同时也发现刻手在习刻完毕后,存在刮除旧迹、更换方向再行书写的现象。本文为揭示以上文化现象提供了基于实物的理论根据。

关键词: 甲骨 卜辞 商代史 家谱刻辞

一、 问题的提出

在甲骨文与商代文化研究领域中,关于“家谱刻辞”的研究一直受到众人关注,这是一个延续超过百年的学术公案,虽然不是卜辞,却具有不同层面的重要价值。最初是由英国学者金璋(Lionel Charles Hopkins)与德国女性汉学家勃汉第(Anna Bernhardi,又译“本哈第”)于1912年至1913年间,对数版甲骨实物的研究开始,引申出一系列的讨论,尤其着重于“真伪性质”的分辨,逐渐引起海内外学者的注意。

L. C. Hopkins, A Funeral Elegy and a Family Tree Inscribed on Bone, JRAS, (Oct., 1912), pp. 10211028. Anna Bernhardi, ber Frühgeschichtliche chinesische Orakelknochen, gesmmelt von Prof. Dr. Wirtz, Tsingtau (On early historical Chinese Oracle Bones Collected by Dr. Wirtz, Tsingtao), Baessler-Archiv IV, 1913.歷来有许多学者参与到相关讨论中,包括英国学者金璋,中国学者胡小石、郭沫若、陈梦家、容庚、金祥恒、李学勤、张政烺、饶宗颐等人都曾提出自己的看法,也各自产生一定影响,其中尤以20世纪70年代末,在广州召开的古文字年会中,以胡厚宣、于省吾两人为首的辩论最为重要。两位先生根据的材料大同小异,方法上其实亦不分轩轾,却对以《库》方法敛摹,白瑞华校: 《库方二氏甲骨卜辞》,上海: 商务印书馆,1935年石印本。以下简称“《库》”。1506为代表的家谱刻辞真伪产生迥然不同的判断。胡、于两人的学术观点其实可视作两种主流意见之缩影。胡厚宣: 《甲骨文“家谱刻辞”真伪问题再商榷》,《古文字研究》第4辑,北京: 中华书局,1980年,第115—138页;于省吾: 《甲骨文家谱刻辞真伪辨》,《古文字研究》第4辑,第139—146页。

在此论战之后,由于关键性证据的欠缺,学界对于此问题仍未取得定论,对家谱刻辞抱持怀疑态度的学者亦所在多有,如金祥恒、严一萍、松丸道雄、陈炜湛、宋镇豪、蔡哲茂等人。而持正面观点的则有杨升南、张秉权、王宇信、汪涛、黄国辉等人。金祥恒: 《库方二氏甲骨卜辞第1506片辨伪——兼论陈氏儿家谱说》,《大陆杂志》特刊第2辑《庆祝朱家骅先生七十岁论文集》,台北: 大陆杂志社,1962年;严一萍: 《甲骨学》,台北: 艺文印书馆,1978年,上册,第418—423页;松丸道雄: 《甲骨文伪作问题新探》,温天河译,《中国文字》新3期,1984年;陈炜湛: 《甲骨文简论》,上海: 上海古籍出版社,1987年,第210—213页;杨升南: 《从殷墟卜辞中的“示”、“宗”说到商代的宗法制度》,《中国史研究》1985年第3期;王宇信、徐义华: 《商周甲骨文》,北京: 文物出版社,2006年,第115页;张秉权: 《一支贵族的世系——儿氏家谱》,《甲骨文与甲骨学》,台北: 台湾编译馆,1988年,第364—371页;黄国辉: 《“家谱刻辞”研究新证》,《出土文献》第3辑,上海: 中西书局,2012年,第78—87页。

近年来美国艾兰、陈光宇均曾运用精密的科学仪器对《库》1506进行实地观测,认为真实性毋庸置疑,但是仍然在一些核心问题,如“子曰”语句分析方面,不能取得共识。曹定云甚至根据艾兰显微观察成果,推论出完全相反的意见,可知此问题之不易取得共识。艾兰: 《论甲骨文的契刻》,《英国所藏甲骨集(下编)》,北京: 中华书局,1992年,上册,第203—216页;陈光宇: 《儿氏家谱刻辞综述及其确为真品的证据》,《甲骨文与殷商史》新6辑,上海: 上海古籍出版社,2016年;曹定云: 《〈英藏〉2674“家谱刻辞”辨伪》,《古文字研究》第28辑,北京: 中华书局,2010年,第169—179页。对此学术公案的讨论,郅晓娜近来有两部较为完整的综述,对正反两方研讨的来龙去脉作了细致的整理,读者可以参看。郅晓娜: 《金璋的甲骨收藏与研究》,博士学位论文,中国社会科学院,2013年,第139—148页;郅晓娜: 《甲骨文家谱刻辞的提出和早期研究》,《甲骨文与殷商史》新10辑,上海: 上海古籍出版社,2020年,第22—36页。

2018年,笔者曾以专文《从一版新材料看甲骨文家谱刻辞的真伪问题》(以下简称“《真伪问题》”)对此问题作出讨论。文中指出台湾“中研院”史语所藏的一组背甲,经过缀合已还原过半,其刻辞字体属于师宾间类。仔细观察实物,可以看到一系列被刻意刮除的字迹。经过辨认,我们认为其内容属于“家谱类”的记事刻辞。出于某种原因,这些与家谱事类极其相关的内容被契写在背甲上,且同样因为不明原因,它们遭到废弃并受刮削,然后这一版背甲被取作占卜,最后刻下目前所见的清晰卜辞。张惟捷、宋雅萍: 《从一版新材料看甲骨文家谱刻辞的真伪问题》,《出土文献与古文字研究》第7辑,上海: 上海古籍出版社,2018年,第20—30页。《真伪问题》借由对第一手史料的直接观察,揭示了“子曰某”的语句确实存在商人语言及书写之中,可知胡厚宣等学者对此类辞例的怀疑是不能成立的。

有鉴于本版背甲所蕴含之学术意义重大,我们持续关注,近来又新缀上了残留若干文字的数片碎甲,取得进一步还原,同时观察到该版下半部存在一系列行款不同的刻辞,这些现象是此前没有见到的,属于全新知识。由于当时进行契刻准备前的刮削现象十分严重,字迹已无法完全复原,因此在缀合之外,亦借目验的机会进行更进一步的辨识工作,试将本版背甲尽量还原,制作新摹本及释文,并针对“家谱”议题展开深入讨论。

二、 新材料的发现

“古来新学问起,大都由于新发见”。王国维: 《最近二三十年中中国新发见之学问》,《王国维文集(第四卷)》,北京: 中国文史出版社,1997年。其实不仅全新出土的材料能带来新学问,若能对旧史料细加观察,亦往往能发现蕴含其中的重要现象,进而带来新知,关于此甲骨的复原与思辨或许就是典型的例子。以下列举本版背甲的缀合信息:

A: 《合》13517(《乙》4817+5061+5520+5804)+《乙》6087+R60751(宋雅萍缀)

B: R53740+R53840(古育安、吴军委缀)

C: R54970

D: R62431

A组本为数版背甲残片,史语所前人曾予以粘缀,2012年由宋雅萍缀合。宋雅萍: 《背甲新缀十二例》第6例,《台大中文学报》2012年第36期,第14—17页,收入蔡哲茂编著: 《甲骨缀合汇编: 图版篇》,台北: 花木兰出版社,2011年,第1028组。其所载卜辞为YH127坑罕见的师宾间类字体,为贞问“乍宀于兆”“乎帚奏于兆宅”“曰GF8EC(师)在GF8A1”等事,前两者可与第15次发掘的甲种子卜辞“乍宀”合观,而后者则与同坑其他卜辞事类难以系连。在卜辞之外,宋雅萍已提到此版表面存有若干难以辨认的字迹:

本版第二肋甲上方以及边甲的位置,书体字口较浅,隐约可看到“口”、“曰”、“丁未”、“卜”等字,却文不成句,行款凌乱,无法释读,加上背面仅见钻凿却无烧灼痕迹,因此判断此版为部分习刻,此为YH127坑宾组背甲仅见之一版习刻。宋雅萍: 《背甲新缀十二例》,《台大中文学报》2012年第36期,第15页。

确实,若非透过强光并改变摆放角度反复测试,这些残痕是无法被顺利辨识出来的。倘若学者仅凭拓本或数据库公开的彩色照片,受限于墨拓技术、分辨率和光影角度,更绝无正确释读的可能。只有对实物进行现场观察,才能取得一定的成果。

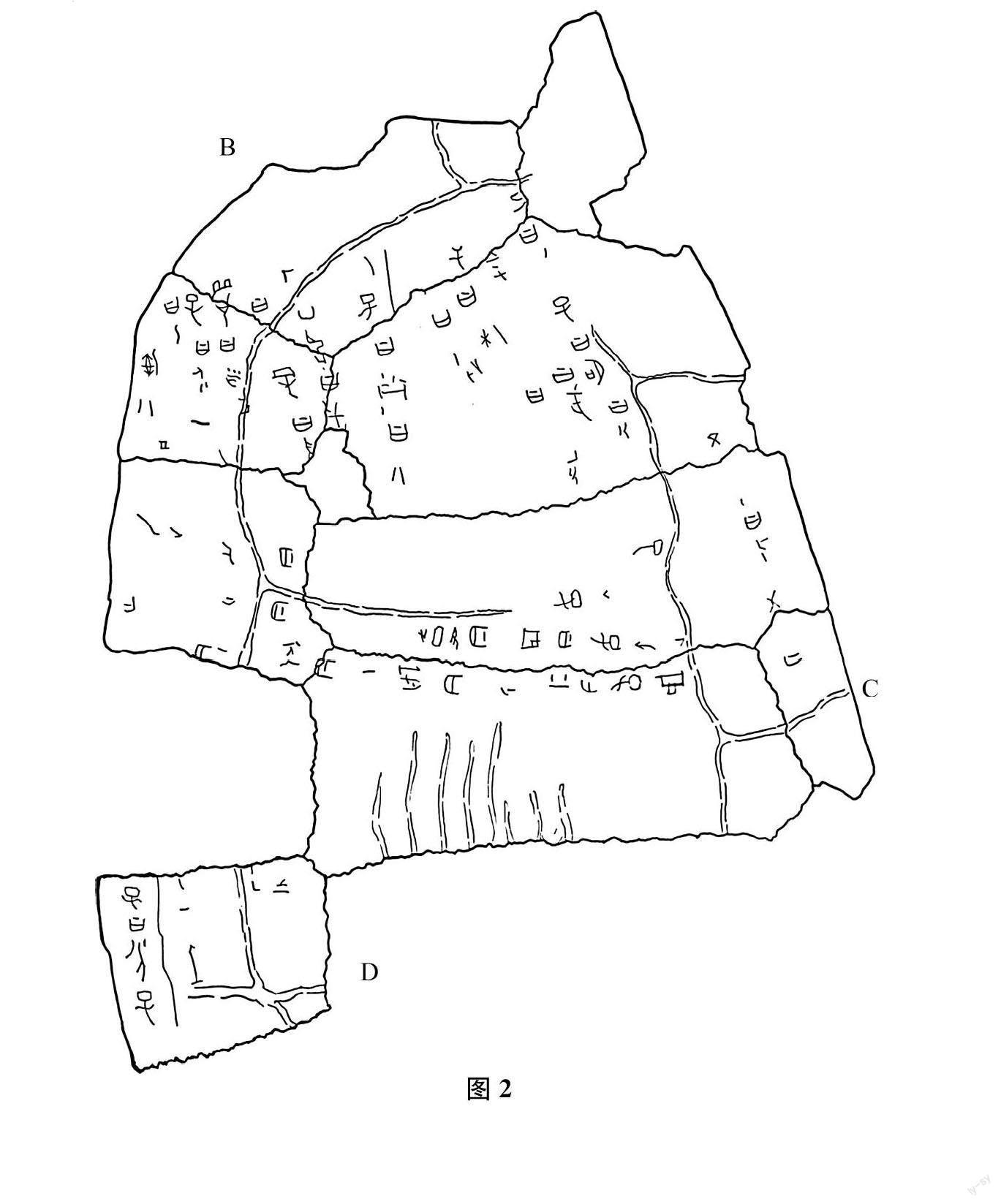

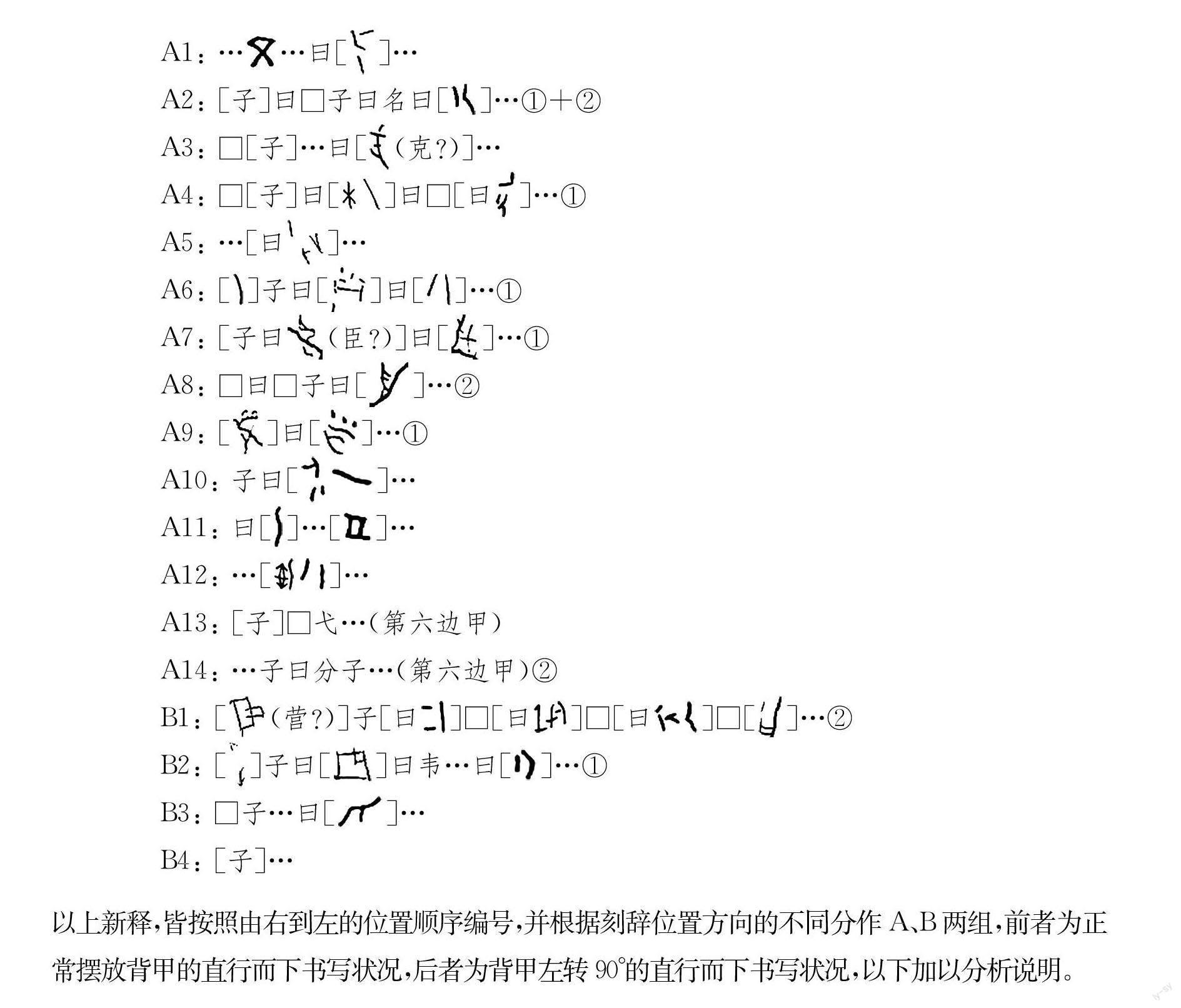

B组为第一、二边首甲,未经著录,由古育安、吴军委于库房目验实物缀合,未发表,仅见库房记录。C组为第三脊甲,D组为第六边甲,此三组均属未著录之无号碎甲。可据R号(Registered Number)于史语所数位典藏网站https://ndweb.iis.sinica.edu.tw/archaeo2_public/System/Artifact/Frame_Advance_Search.htm,檢索公开数据。B组复原彩照已可于网站检得,然不见缀合记录,仅载于库房纸本。今据尺寸、齿缝、盾纹与字痕等因素,将A、B、C、D四组加以缀合,请参见摹本(图1、2)。复原之后的背甲更加完整,形态上是安阳田龟的左背甲,就刻辞而言,除了一些残损文字补全之外,更可观察到这些被刮削的刻辞有着不同的书写方向,也就是说,契写者曾为了某种原因而转动龟甲摆放方向,细节可参阅摹本。根据新观察成果,笔者对之前《真伪问题》旧释加以修订增补,得到新释文,兹列举如下:

A1: ……曰[]…

A2: [子]曰子曰名曰[]…①+②

A3: [子]…曰[(克?)]…

A4: [子]曰[]曰[曰]…①

A5: …[曰]…

A6: []子曰[]曰[]…①

A7: [子曰(臣?)]曰[]…①

A8: 曰子曰[]…②

A9: []曰[]…①

A10: 子曰[]…

A11: 曰[]…[]…

A12: …[]…

A13: [子]弋…(第六边甲)

A14: …子曰分子…(第六边甲)②

B1: [(营?)]子[曰][曰][曰][]…②

B2: []子曰[]曰韦…曰[]…①

B3: 子…曰[]…

B4: [子]…

以上新释,皆按照由右到左的位置顺序编号,并根据刻辞位置方向的不同分作A、B两组,前者为正常摆放背甲的直行而下书写状况,后者为背甲左转90°的直行而下书写状况,以下加以分析说明。

三、 刻辞行款与词义辨正

首先在行款方面,A组刻辞可以被观察到的有14行(包括独立在第六边甲的两行),可辨识字迹短则二三,多则八九,分别竖排下行书写,位置集中在本版背甲的上半部,也就是以第一到第四左边甲与第一、第二左肋甲为主的部位。笔者在《真伪问题》文中主要讨论的就是这部分的文本。而B组刻辞可以被观察到的有4行,同样分别直行向下竖排书写,原本混入A组,不过经过审视实物,发现原本之前被认为同组刻辞的字迹,其实应该另外分出,这是因为A、B两组刻辞的行款方向不同所致(参见图3摹本)。A组与最终契刻的师宾间类卜辞方向一致,与一般背甲刻写的方向相符,是自上而下排列;而B组则与A组垂直,可以描述为左转了大约90°,刻写起始位置接近脊甲,而非A组的第一、第二边甲。这样的安排较为特别,也不同于一般卜辞刻写的习惯,显然是某种特殊原因所造成的。从两组的“打破”状况来看,

此处援用考古学术语,多指晚期遗迹对早期遗迹的破坏。我们大体上可确认A组的刻辞完整性被B组所截断,也就是说正常刻写方向的前者受限于某因素(很可能是用完了版面),因此刻手临时将背甲左转,在第二、三左肋甲及第四左边甲处(未找到的第五左边甲亦应有此现象)刮出一块连续的空白位置,继续刻写。而从新缀上的第六左边甲刻辞方向可知,刻手刮除、“打破”的范围很可能就局限在未发现的第四左肋甲以及第六左边甲处,该处也几乎没刻上正式的卜辞。这种善用、惜用甲骨版面的实物证据相当罕见,非常值得学者重视。

至于在词义方面,观察全部18条刻辞,可知其语序结构基本呈现“子曰A曰B曰C”“子曰A子曰B子曰C”这两种形态,我们分别以①、②在释文后加以注明。为何不纯以同一类形态呈现,而有这两种类的差异?考虑到这两种形态存在混用的情况,刻手的动机并不复杂,且从现残有的字迹看不出刻意的区别,推测①类应可视作②类的主语省略写法,在卜辞中这种现象习见,刻手当时所要表达(记录)的仅是同一类“子曰某”的概念。

怎么理解“子曰”一语?胡小石曾指出“……多书子曰云云,稽之卜辞,绝无其例。此断出自村夫子之手”,胡小石: 《书库方二氏藏甲骨卜辞印本》,《胡小石论文集三编》,上海: 上海古籍出版社,1995年。推论“子曰”一语抄袭自传统经籍来证成《库》1506等家谱刻辞属于伪造性质。现在从本版背甲看来,这个长期作为怀疑论的论据已不攻自破。我们知道,“子”的身分长期以来是殷商史研究的焦点,一般来说在卜辞中“子”可以是近亲意义上的直系亲子、旁系多子,甚至宗族意义上的同族宗子、国族意义上的外邦族长等,不一而足。总而言之,子的称谓均建构于血缘及社会性脉络,较为复杂,若证据不足,不应仅以单一角度来看待。历来代表性探讨可参董作宾: 《五等爵在殷商》,《国立中央研究院历史语言研究所集刊》第6本第3分,上海: 商务印书馆,1936年,第420—428页;林沄: 《从武丁时代的几种“子卜辞”试论商周的家族形态》,《古文字研究》第1辑,北京: 中华书局,1979年;李学勤: 《释多君、多子》,胡厚宣主编: 《甲骨文与殷商史》,上海: 上海古籍出版社,1983年;李学勤: 《考古发现与古代姓氏制度》,《考古》1987年第3期;朱凤瀚: 《商周家族形态研究(增订本)》,天津: 天津古籍出版社,2004年,第59页。本版“子曰”之子所指显然也存在上述多种可能,我们不能仅以“亲子”面向视之,而排除这些子是宗族、社会意义上“多子”的可能性。

观诸晚商甲骨、金文现有的相关辞例,如以“子曰”连言的情况下,除了《库》1506、《合》14925(图4)等一般的家谱刻辞内容外,

《合》21727、21793所载卜名卜辞“妇GF8D0子曰戠/妇妥子曰啚”“妇妥子曰禽”亦是一类例子,卜名卜辞“子曰”之“某”为私名,为学界共识。陈光宇整理于省吾、张秉权意见指出:“由卜辞‘妇某子曰某之例,如‘妇嘉子曰图‘辛亥子卜贞妇嘉子曰若(《合集》21727、21793)可确知商代人物有私名。家谱刻辞所列祖先名字皆为私名。”陈光宇: 《儿氏家谱刻辞综述及其确为真品的证据》,《甲骨文与殷商史》新6辑,第275页。这应该是正确的,不过其内容属于贞问性质,属于为疑而卜,在本质上还是和本版讨论之背甲刻辞“记录已然事实”不同,尤其本版之“子”存在非亲子关系的可能性,還是应该区别看待。

“曰”在卜辞中习见本义用法,表达一般的口语陈述,这以“王占曰”占辞用法最具代表性,例多不赘。此外也偶见于特殊前辞,如:

癸卯卜,王曰: 端其贞: 余GF8D4呼延鼗。(《合》20070)

特殊前辞旨在说明贞卜背景,蒋玉斌: 《说殷墟卜辞的特殊叙辞》,《出土文献与古文字研究》第4辑,上海: 上海古籍出版社,2011年,第1—13页。此辞有“其”作为副词,体现不定之意,显见王所“曰”属于一般陈述。其次,具有命令、祈使的用法,这是曰字常见的引申义,例如:

曰子商至于(有)囗(城)。乍火。GF8D8(翦)。(《合》6571)

贞: 曰雀来复。

GF8D4曰雀来复。(《合》7076)

贞: 曰之。

贞: GF8D4曰之。(《合》18860)

这类的曰,除了省略主语的辞例外,都是主事者透过第三人所做出的吩咐安排。而语序前面附加主语(在卜辞中大都是商王)的曰,同样表达命令,但由于形成完整主谓宾结构,明确表达出“直接”吩咐的语意,例如:

王曰: 侯豹,GF8DB(逸)!余不尔其合,以乃使归。

王曰: 侯豹,毋归。(《合》3297)

余曰: 帚鼠,毋祝。(《合》2804)

除此之外,“曰”还有习见的“称呼”“名叫”引申词义,前引《合》21727两组卜名卜辞之外,四方风名刻辞也是显例:

东方曰析,风曰GF8DD。

南方曰因,风曰髟。

西方曰,风曰彝。

勹(伏),风曰(厉)释“”为“厉”,参蔡哲茂: 《说甲骨文北方风名》,《东华汉学》2013年第18期,第1—24页。。(《合》14294)

表达出四方神之名为某,四方风神名为某的意涵。而从本版背甲“曰”字连续出现,且其后附加皆单字的情况来看,若要将其解释为一般陈述或命令,也显然不符合语言现实,以上情形均不适用于本版刻辞,而只能理解为表引申义的“称呼”。由此看来,本版刻辞“子曰某”的意涵,还是以理解作“子之名叫作某”符合实际情形。

必须指出的是,即便我们暂且将这些子认定属于“亲子”概念,并将“子曰A曰B曰C”“子曰A子曰B子曰C”的句式与“称名”概念作直接的联系,这些辞例与家谱刻辞的“某子曰某”格式也存在着结构上的差异。后者明确亲子或兄弟关系,在所有的“子(弟)”前均附加私名作为定语,呈现出严谨的书写形式,然而本版刻辞似乎在这方面并不重视。综观全部辞例,仅A2、A8两辞的“子”另外又出现于句中,存在“子”前该字可同时充作定语的一点可能性,其他部分则无此现象,大都以“曰某曰某”的形式呈现,这或许提示了我们对本版及英藏家谱刻辞的书写内容及动机,仍应审慎分别看待为宜。即使本版本质上属于家谱的一种,无论所载为单一氏族、复数氏族于同时,或历时的亲子、宗子之名,也都只能算是以简约方式进行类似习刻的一种不严谨形态,因此笔者认为以“类家谱刻辞”指称之乃较为妥当。

四、 刻辞写作动机

关于本版刻辞的写作动机,笔者在《真伪问题》文中根据刻辞字体特征、书写行款、不避兆等证据,已提出了习刻的可能性:

其用途除与占卜无关外,亦不能归入习见的记事范畴,既然如此,将其归入“习刻”的范畴应该是较妥当的选择。这点从其文字字体书写不成熟的情形也能看出,只要试将其字迹与正式卜辞的师宾间字体作比较就相当清楚。综合思考,这些进行书写练习者应当就是占卜机构中专司书写,直属于贞人的那些刻手,而这一版的子曰某刻辞,便是某一位不熟练刻手的日常练习成果。张惟捷、宋雅萍: 《从一版新材料看甲骨文家谱刻辞的真伪问题》,《出土文献与古文字研究》第7辑,第26页。

值得补充的是,本版刻辞的文字风格接近广义的宾组,像是多见的“子”“曰”等字笔法虽较为稳定,但不成熟的现象也相当明显,如“子”有“”“”“”等形,“曰”有“”“”“”等,“韦”字作“”,典宾类作“”“”等,都可从中观察到其笔法仍不甚规范的端倪,尤其与本版正式契刻卜辞的师宾间类刻手端庄方正字迹存在显著差异。我们将之归于“习刻”的范畴,大概没有太大问题。字体的差异,除了是习刻与正式熟练刻手的水平高下之别外,事实上也存在这组“类家谱刻辞”契刻于贡入大邑商之前的可能性,也就是说刻手并不隶属于王家,而这也产生了另一个问题,亦即“类家谱刻辞”所载也可能是某个多子族的世系(前提是刻手并非随意契刻),此为魏慈德教授提醒笔者。以上需要更多材料才能展开深入探讨。

再进一步观察,A、B两组文字的书写方向相互垂直,且在版面上完全看不出相互覆盖的痕迹,彼此位置又紧密相连,如前所述,这暗示了我们这两组刻辞很可能事先写了其中一组,填满版面后予以刮除部分,再契写方向不同的一组。为何刻手要这样做呢?推敲原委,大概是对此人而言,这些契刻的内容并不具重要性,属于“当下/临时”书写性质,具有很高的可替代性,也就是刻手正在“练习契刻”,随写随抹去,才会产生在同一版面上顺手刮除字迹后换个角度继续写的有趣现象。

从书写行款来看,“类家谱刻辞”以复数竖行直下的多排书写形式呈现,这透露出当时很有可能存在已写定的竹简母本。我们知道,晚商时期竹简作为最主要的文献载体,担负承载信息的功能,历经多年研究已无须赘言,且近年亦出土可与简牍竖行书写相印证的甲骨材料。即“大司空村出土刻辞牛骨”,清楚的字排界划显示出书写者深受简牍文本的影响,参何毓灵: 《河南安阳市殷墟大司空村出土刻辞牛骨》,《考古》2018年第3期。推想当时刻手可能一边参考手边的简本,一边学习、揣摩字体,反复加以练习,“写”完了一面,持刀刮除大部分后,换个方向再继续练习。当然,由于缺乏第一手证据,我们还是无法排除刻手契刻这些内容时全凭记忆或想象力的可能性,也就是无须母本在旁而直接契写。以上两种可能性都存在,且并不冲突。

至于契刻的动机,刻手为什么选用这“类家谱”的内容作为练习的模板?我们曾对此作出推测:

这些内容较有可能是刻手自己所熟悉的某家族的单一或歧出世系,他一方面练习契写的技巧,一方面加深对这些内容的记忆。至于刻手之所以挑选谱系辞例作为练习对象,其动机应与习刻干支表类似,可能与较长段落的默背练习有关。此类挑选具有内在意涵的材料作为书写练习对象,显然与大部分内容杂乱的习刻方式是稍有差别的。当然,从另一方面来思考,这种世系的“记录”也有可能纯属虚构,只是在藉由一定格式、行款的书写来练习契刻的技巧,至于是否当时真有这些家系则已无从验证。但即使是虚构,我们也应当承认他在写这些文字时脑海中确应存有“家谱”此一概念,否则这些特殊的内容便无从产生。张惟捷、宋雅萍: 《从一版新材料看甲骨文家谱刻辞的真伪问题》,《出土文献与古文字研究》第7辑,第27页。

现在看来,应该进一步修正并明确: 即使此刻辞内容不算严格定义下的历时亲子或兄弟相承的“家谱”,也应该是一种王族或多子族中重要人物的“名谱”。无中生有、凭空创造固然也具有一定可能性,但是刻手在进行练习的过程中,存在某种可资参照的事物,无论有实物在侧或全凭记忆,其合理性还是比较高的。无论如何,晚商时期在龟甲兽骨上契刻记录一系列人物私名的行为,透过本版背甲的线索以及《库》1506等“家谱刻辞”前人研究成果可知,乃是确凿无疑的历史事实。

结语

通过目验实物,本文复原出土已久的旧材料,形成“新证据”,对聚讼已久的家谱刻辞问题再次予以检视,明确了“子曰”辞例在晚商的确切存在,论证指出“子曰某”乃是称呼子之名的一种记录。同时我们深入观察,发现该版背甲存在习刻完毕后刮除旧迹、更换方向再行書写的现象。以上几点,在甲骨文与殷商文化的研究上都具有一定的学术意义。

应该指出的是,目前仍然存在一些疑点需要厘清,例如这版背甲是在什么情境下被取作练习的用途?习刻当下该甲是否已经受过整治?习刻者与师宾间卜辞的刻手之间是什么关系?以及,此版“类家谱”刻辞的稀有,是否与YH127坑师宾间类卜辞本身的罕见存在某种联系?单就目前可见的所有背甲卜辞,宾组大类约有两千余版,其中师宾间类(A与B)仅见十余组,占比不到百分之一,若缩小范围到YH127坑背甲,师宾间类亦仅有两版,其罕见可知。参宋雅萍: 《商代背甲刻辞研究》,博士学位论文,政治大学,2013年,第91、291—292页。诸如此类的问题,皆有待未来更多新材料、证据的出现,提供解答的契机。

2021年12月29日初稿

2022年2月17日二稿

(责任编辑: 田颖、王泺雪)