数字经济视域下网络主播带货行为的法律规制

张俊发 马陈龙

(景德镇陶瓷大学,江西 景德镇 333403)

一、问题的提出

近年来,以数字形式表现出来的新型经济形态——数字经济越来越成为经济发展的重要动力,其中直播营销作为数字经济的重要表现形式,日益成为人们生产、生活的重要方式。直播营销又称直播带货,是通过互联网等信息网络平台,以视频、图文等一种或多种形式混合形成的营销活动。在国外,直播营销是网红营销的下属类型,指有影响力的人推销产品的活动。随着数字经济的发展,直播营销的商业生态价值也不断显现。《直播电商行业高质量发展报告(2022—2023年度)》蓝皮书数据显示,2023 年上半年我国重点监测电商平台累计直播销售额达1.27 万亿元,直播电商业态呈现出激速发展的新态势。①中国计量科学研究院:《直播电商行业高质量发展报告(2022—2023 年度)》,https://mp.weixin.qq.com/s/RQSxOP9GsM475v9MYVXhdQ,最后访问时间:2023年10月9日。然而,在今年9 月,某头部主播因在直播中说出“花西子79 元哪里贵了,有时候找找自己原因,这么多年工资涨没涨,有没有认真工作……”深陷舆论风波。近日,继“花西子眉笔”事件之后,另一知名主播也在直播中公开控诉该头部主播挟持商家控价控库存的行为,同时一份“底价协议”也被媒体曝光,这再一次将直播营销推上了风口浪尖。

可以看到,不同于传统电商模式,直播营销综合了“数字经济”和“直播电商”的特性,以其互动性、临场性优势备受消费者青睐,①柴天姿:《电商直播情境下产品质量控制决策博弈分析》,《商业经济研究》2023年第21期。也可以帮助电商经营者为消费者提供远程购物体验Addin。但是,直播营销也存在许多问题,如许多主播夸大产品性能进行虚假宣传、主播因一时口快说出不当言论等新闻报道屡见不鲜。直播营销领域中时常发生的主播带货“翻车”问题不仅让消费者对直播这种数字经济模式下的新兴购物方式产生怀疑,也暴露出在该领域存在的法律规范治理存在不足的现实困境。

首先,有关网络带货主播的新型网络直播用工关系界定缺少明确标准。直播技术的发展直接催生了诸多新型劳动形态,然而直播下的新型劳动主体尚未纳入传统劳动关系范畴,例如主播和MCN 机构之间,②MCN 机构,即多频道网络(Multi-Channel Network)机构,其类似于经纪公司。MCN 机构在主播孵化、推广与管理中发挥着较大作用。随着直播行业不断发展、孵化制度更加成熟,在一些地方已经形成了一套标准孵化主播流水线:第一,设立人设。根据主播外形、性格、喜好等内容对主播进行包装,积累一定忠实粉丝;第二,上手直播。通过发布一系列与主播人设相关内容来继续吸引新粉,同时让主播上手直播实操进行初步筛选,筛选标准之一就是直播间能否“冲进榜单”;第三步,培养深造。通过对前一轮“优胜劣汰”后产生的一批新主播进行进一步专业化培养,形成职业素养,确保其长足发展。经过这三次重重筛选后,MCN机构就会和这些主播产生合作关系。这使得两者间用工性质是适用民法上的劳务关系还是适用劳动法上的劳动关系目前存在很大争议。标准的缺乏导致在直播这种新型劳动形态下主播劳动权益很难得到有效保护,存在着诸如解约难等问题。为此,合理界定网络直播用工关系法律性质是解决该问题的关键。作为新技术革命催生的新就业形态,直播用工独具个性,其劳动从属性弱化但并非全无,兼具劳动关系和民事关系的特征,加之新型数字技术对直播用工的支配作用,以上种种都使直播用工关系更加复杂。

其次,规制层面在规范带货主播实施的新型虚假宣传行为问题上存在漏洞。直播营销的即时性虽然能在一定程度上消除消费者先天存在的信息差,但这始终无法消除因互联网自身存在的虚拟性而导致的各种信息不对等、信息不全面等众多问题,进而导致直播营销容易滋生主播利用信息优势地位进行虚假广告和夸大宣传等不正当竞争行为。③苏海雨:《网络直播带货的法律规制》,《中国流通经济》2021年第35期。譬如,国家市场监督管理总局于9 月26 日公布的有关网络不正当竞争的9起相关典型案例中,有关虚假宣传或者使用技术手段帮助他人实施虚假宣传案例就高达6 起。其中,在“王志刚虚假宣传案”④中国市场监管总局:《市场监管总局公布9 起网络不正当竞争典型案例》,https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_e473580b0f7a496784c7f146048e6b7c.html,最后访问时间:2023年10月11日。中,王志刚通过虚设场景和雇请缅甸籍人员假扮货主,多次在直播间进行虚构代购,并让缅甸籍人员在直播间内假扮翡翠原石供货商进行“表演”——为销售公司的翡翠原石进行虚假砍价,其目的是为销售公司售卖翡翠原石。王志刚隐瞒了他与公司的关系,营造出一种中立的、从而能为其直播间的“家人们”谋求更多的福利折扣的主播形象。这种利用信息差和戏剧化“表演”的新型虚假宣传方式往往更具有诱惑性和隐蔽性。除此之外,在逐利性驱使下,主播可能还会采取诸如刷单炒信、商业诋毁等传统虚假宣传行为。以上种种案例表明,直播中出现的新型虚假宣传行为不仅会对消费者的决定产生极大误导,还会对横向竞争者和平台服务提供者的合法权益产生极大负面影响。

最后,直播营销当中主播责任承担问题存在较大争议。当电商消费者遇到产品存在问题时,向谁索赔、如何索赔、索赔依据是什么,至今尚未有明确答案。我国现行法律体系将民事责任分为违约责任和侵权责任两大类。在直播营销过程中,主播作为直播环节中间人,并不直接与消费者产生买卖法律关系,因此主播不属于买卖合同中当事人。依据合同相对性原则,由于主播不是合同当事人,故此无须承担违约责任。这就意味着依照违约责任路径认定消费者做出的消费决定与带货主播无关的结论显然荒谬。据此,该问题只能从侵权法路径予以解决。但从纠纷发生时,主播往往会通过各种话术或者手段来推卸责任,这使得消费者权益很难得到保障。比如北京广播电视台《法制进行时》节目曾报道,消费者使用了在直播间购买的面膜后产生不适,就医后被诊断为皮肤过敏。事后消费者联系客服,却被告知主播选品不存在问题,宣传内容也是厂家提供的,让其自行和厂家沟通解决。在上述案件中,消费者发现商品质量有问题进行索赔时,主播和商家之间相互推卸责任,这无疑会导致消费者碍于维权时间长、成本高而不去“计较”损失的局面。另一知名平台为网购消费者维权提供四种路径:一是出具卖家承认自己售假的聊天记录;二是由品牌方出具鉴定真假的官方凭证;三是质检部门出具的产品质量检验报告;四是工商部门出具的行政处罚决定书。①沈玉忠:《“网络售假”的法律应对》,《中国流通经济》2018年第32期。以上四种维权路径均使消费者维权举步维艰,长此以往必定对直播平台商业生态产生负面影响。此外,主播及其团队对产品品质把控是否到位也有待进一步商榷。直播带货商品质量出现问题的事件不断发生。由此,类似案件发生时主播应否承担责任成了理论界和司法界亟待解决的问题。

综上,现阶段直播营销围绕主播衍生出的不少亟待解决的问题无疑会对数字直播经济健康发展产生重要影响,需要加以解决。因此着眼于带货主播这一角色,提出了规范带货主播相关行为的对策,以期建构起良性的网络直播市场环境,为数字经济长足发展保驾护航。

二、行为规制前提:网络主播带货用工性质之界定

(一)劳动从属性之弱化难以适用于直播

在新型网络直播用工性质界定上,如何甄别主播与MCN 机构等经纪公司间用工之法律性质,目前暂无专门立法规定,也没有形成统一的学理通说和裁判规则。

原劳动和社会保障部于2005 年发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》(以下简称《通知》)仍然是司法实务中法官用以认定是否存在劳动关系的衡量标准,也是从属性的中微观解释。从检索到的直播网络购物纠纷来看,在认定直播用工中MCN 机构和主播之间是否为劳动关系案例中,无一例外地援引了《通知》。②杨雅婷、张又文:《算法从属性:破解平台劳动关系认定困局之钥》,《湖湘论坛》2023年11期。在刘某晴、吉林省某方文化传媒有限公司劳动合同纠纷一案③参见吉林省长春市绿园区人民法院(2023)吉0106民初2191号判决书。中,法院认为争议焦点在于当事人签订的签约主播合作协议是否属于劳动合同。法院考察双方经济情况、组织管理等多项内容,认为二者之间并不构成劳动关系,因为原告直播行为只是履行合作关系中的合同义务,因而双方是民法上的合作关系。在广州市某家皮具有限公司、吴某龙劳动争议一案①参见广东省广州市花都区人民法院(2023)粤0114民初806号判决书。中,由于双方未签订劳动合同,所以争议焦点为判断双方是否构成事实上的劳动关系。法院通过对原告入职时间、被告发放提成工资性质、被告对原告管理制度等多种因素考量后,认为双方存在事实上的劳动关系。从上述司法实践来看,法院争议焦点都集中于判断主播与MCN 机构是否构成劳动关系。虽然上述两件案情相似,但是法官却作出了截然不同的判决,由此可以看出司法分析及定性尚未形成可共同遵循的逻辑路径,②王天玉:《基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定——以“e 代驾”在京、沪、穗三地法院的判决为切入点》,《法学》2016年第6期。传统从属性因素在数字经济下受到挑战。

除了司法实务界存在争议外,针对新型网络直播用工问题,学理界也存在“劳动关系说”“类似劳动者说”“民事合作说”三种观点。“劳动关系说”认为网络直播用工并未脱离劳动关系范围;“类似劳动者说”认为数字经济下自由的工作地点、灵活的工作时间等大幅削弱劳动者从属性因素,产生了一种类似却不是劳动关系的新型关系;“民事合作说”认为双方主体建立的是一种基于共同经营目的的具有商业性质的合伙关系,也就是合作关系的一种类型。

从学界观点的结果来看,“类似劳动者说”主张引入他国法律制度来重构现有制度,但任何一种法律制度重构都面临“转换成一种新制度的成本”约束,这无疑将花费极大资源和成本;③宋亚辉:《网络直播带货的商业模式与法律规制》,《中国市场监管研究》2020 年第8 期,转引自R, H, Coase,“The Problem of Social Cost,”Journal of Law and Economics(2013)。“民事合作说”肯定了双方基于意思自治签订合同,但无法解决强势的MCN 机构可能会利用优势地位以格式条款规定天价违约金、竞业限制等不合理问题,难以杜绝侵害主播正当权利的非法行为;相较而言,“劳动关系说”依其抽象的方法论传统提炼出“从属性”这一概念,用以表征劳动关系与其他包含劳务给付内容之法律关系的根本性区别,赋予主播正当劳动者权利,这无疑能给予主播将直播作为长期职业对待的信心与后盾,长久来看也有利于直播行业发展。“从属性”即劳动者在雇佣者指挥监督之下给付劳务。其既是劳动关系之核心本质,也是司法实践和学界均已承认的劳动关系判定依据。在传统用工中,劳动关系认定限于对人格从属性、经济从属性和组织从属性判断,意在强调劳动者在劳动上的“非自主性”。

原劳动和社会保障部发布的《通知》第一条通过使用“劳动规章制度”“劳动管理”“有报酬的劳动”等表述,实际上也包含了“从属性”相关考察要素。但是《通知》又规定需“同时具备”全部情形,这将从属性审查模式确立为“构成要件齐备式”,即要求法官在审查相关案件时必须仔细审查每一项要件,只有当所有构成要件齐备后方能认定为劳动关系。这与美国确立的Borello测试体系、德国以人格从属性为核心的从属性判断标准、我国台湾地区以人格从属性和经济从属性两方面认定为标准所确立的“要素考察”模式不一致。上述国家和地区通过总结归纳劳动关系的典型表征因素,“通过以确定方式依据标志构造成的外在形象来确定。如果与现象有关的具有说服力标志达到了一定数量则外在形象就已出现”④[德]瓦尔特曼:《德国劳动法》,沈建峰译,法律出版社,2014,第47—78页。。

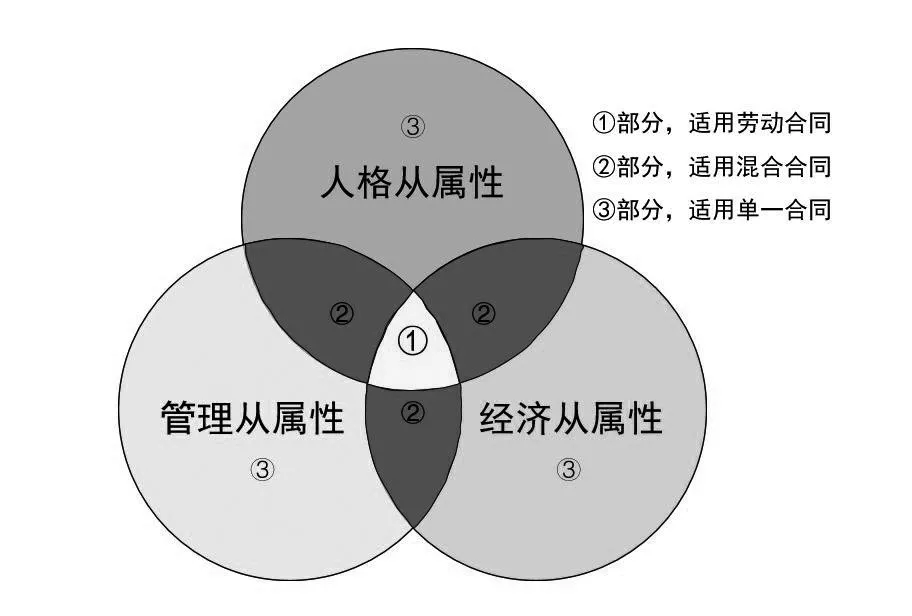

目前,在规制层面,对“从属性”判断标准规定得较为模糊笼统。据此在对具体案件适用过程中仍需要借助从属性学理予以明晰:从涵盖内容来看,“从属性”可以具体分为“人格从属性”“管理从属性”“经济从属性”这三项具象内容。“人格从属性”指使用人(雇主)的指挥命令权能使劳雇双方“形成了一定程度上人格性结合关系”,使此劳务共同体(Arbeitsgemeinschaft)带有大量人格法色彩(personenrechtliche Farbe);①[日]我妻荣:《民法讲义》(债权各论.中卷二),周江洪译,中国法制出版社,2008,第4—13页。“管理从属性”又称“组织从属性”,指劳动者被纳入雇主的生产组织内,成为企业从业人员,同时与其他同为从业人员之劳动者共同成为有机组织;对于“经济从属性”,我国台湾地区学者则认为,经济从属性等同于“劳动的利他性”,“重点在于受雇人并不是为自己之营业劳动而是从属于他人,为该他人之目的而劳动”。②黄越钦:《劳动法新》,中国政法大学出版社,2003,第94页。

综上所述,不管是实务界还是学界,对于如何认定劳动关系产生的重大分歧,劳动从属性之弱化难以适用于直播,现有认定劳动关系制度设计采取“构成要件齐备式”之模式以极高要求追求各要件的全面性符合性,这未免有些苛刻;而学界争论焦点以及司法实践中案件争议焦点无不反映出用典型劳动关系标准分析直播用工关系,这不符合劳动法对非典型劳动关系调整之事实。在数字经济背景下,一味强调使用《通知》作为考察标准已无法适应新型网络直播的用工实情,故应着手考虑构建新型从属性标准回应直播用工关系认定问题。

(二)多路径界定用工关系

在数字经济的大背景之下,基于全新用工现实,劳动法必须在制度上予以回应、发展劳动认定新标准。同时,司法层面通过颁布司法解释、指导性案例对推进直播用工性质标准予以协助,以回应MCN机构和主播之间网络用工性质界定问题,维护新就业形态劳动者劳动保障权益。

其一,从方法论层面,必须对传统“从属性”判断程式革新。具体而言,法官可以从根据“人格从属性”“管理从属性”“经济从属性”三个角度构建韦恩图这一路径来界定新型用工关系:若主播同MCN 机构之间存在上述三方面的从属性(即图1 中的①部分),宜根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)给予最大限度法律保护,因为劳动法的正当性就在于给予“受拘束下给付劳务”的劳动者以倾斜保护,以公权力或强制干预的方式矫正劳资关系强弱差异;对于在两方面存在从属性的主播(即图1 中的②部分),由于其仍然存在较强从属性,为此可将双方主体间的用工关系界定为混合合同关系,虽然不适用《劳动法》,但可以借助《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)合同编中多种有名合同来确定治理规范。通过从多种合同关系中赋予主播尽可能多的权利,使主播弱势性地位得以弥补;对于只存在一种从属性的(即图1中的③部分),因主体间法律关系较为简单明确、双方之间从属性较弱,依据《民法典》合同编中某一类有名合同予以规制,这样也有利于提高效率,促进直播商业价值得以最大程度激发。通过以上标准,建立起“劳动法路径”和“民法路径”两条路径以回应数字经济下从属性标准的模糊边界,回应新型网络用工关系界定问题。

图1 新型从属性韦恩图

其二,以发布指导性案例的形式规范主播劳动性质的认定标准。现有《通知》仅以五个条文寥寥规定了劳动关系认定标准,这始终难以涵盖新型公共事务,对此在司法层面可以不断积累司法裁判经验,以最高人民法院发布司法解释和指导性案例等多种方式推进主播劳动性质认定标准。同时,法官处理类似案件时应尽可能地从多角度考虑,应斟酌由何人支薪,何人有权免职,工作时间及使用之工具而决定之。①王泽鉴:《民法学说与判例研究》(第一册),北京大学出版社,2021,第15页。指导性案例确定的法律适用规则,代表了上级法院法官对法律的解释,具有当然的内容正确性,其已经经过实践检验,是科学合理的。②王利明:《我国案例指导制度若干问题研究》,《法学》2012年第1期。

三、行为规制内容:网络主播带货行为边界之划分

(一)现有条款难以协调虚假宣传新类型

直播营销中主播实施的虚假宣传等不正当竞争乱象亟待整治,而现有市场竞争规则未能涵盖数字经济下新型不正当竞争行为。从我国司法实践来看,直播营销存在的虚假宣传行为大致可以分为以下几类。

一是对产品或服务本身性能、特征进行虚假宣传。比如虚构或者夸大产品性能,以次充好。在李某杰、汕头市龙湖区牛某匠食品店网络购物合同一案中,本案争议焦点为主播是否构成虚假宣传和欺诈。主播在直播间宣称涉案商品牛肉丸的牛肉含量达到90%,而实际上含牛肉量比例仅为1%—2%。法院认为该行为构成虚假宣传和欺诈。③参见广州互联网法院(2023)粤0192民初4824号判决书。

二是对产品数据或者评价等流量信息进行虚假宣传。比方说使用好评返现、删改用户评价、刷单炒信等手段。在北京微某创科网络技术有限公司与上海某微信息科技有限公司等不正当竞争一案中,本案争议焦点在于被告是否构成妨碍其他经营者正常运行的不正当竞争行为。经法院查明,被告某微公司开设淘宝、微博、抖音等多个网站,宣传推广刷量业务,通过技术手段为他人提供刷单刷量服务,这已构成帮助他人虚假宣传的不正当竞争行为。①参见上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115民初111665号判决书。

三是对竞争对手产品或服务进行诋毁、虚构事实,进行反面宣传,降低同行商业信誉。在上海沂某美容仪器有限公司与徐某苗商业诋毁一案中,被告作为同业竞争者,在没有任何科学数据的情况下,对原告产品做出片面不实的比对和“拉踩”。法院认为被告行为足以导致消费者产生错误认识,构成商业诋毁。②参见上海市金山区人民法院(2023)沪0116民初4093号判决书。从我国现有规制内容上看,上述三类虚假宣传行为已被我国反不正当竞争法所吸收。

除了上述情形之外,新型虚假宣传类型尚未被现行法律规制。电商直播市场中已经出现诸如“王志刚虚假宣传案”这一新型虚假宣传类型,即主播对自身身份或立场隐瞒。从行为方式来看,主播为给消费者留下独立、客观、中立的印象,故意隐瞒其与商家的“实质性联系”。比方说某些电商主播在直播间会对市面上某一类目产品进行开箱测评,根据测评呈现出各方面数据使消费者对产品性能有直观感受,从而使观看者认为主播是中立、客观的。

从表面上来看,主播对商品测试和评估是抱以中立态度,但背后却是个别不良主播与不法商家勾结产生了一种“实质性联系”。③张文艳:《现代互联网背景下电商法律规则及适用性探析——评〈互联网法律实务指南〉》,《中国科技论文》2023年第18期。这种“实质性联系”首先为美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,FTC)所提出,意指网红与品牌方之间存在的、会对其代言可信度产生实质性影响的、但又无法为消费者所合理预期的关系,包括任何经济往来、雇佣和私人关系。其中经济关系不限于金钱,包括任何涉及财产类的关系。这一类型在国外发生较多,因而已被国外立法所吸收。例如,特雷弗·马丁(Trevor Martin)和托马斯·卡塞尔(Thomas Cassell)两人作为CSGO(Counter-Strike: Global Offensive)公司的董事长,他们在自己的社交媒体上测评了自己公司的某款游戏,并对其作出了极高的评价使得观看者也大量下载、注册。本案中,由于两人未向其他人披露“该公司归他们共同所有”这一事实,所以FTC 认为二人在发布的相关视频构成虚假宣传行为,因为这些内容并不具备独立性和中立性,极易对其他人产生误导性。

通过上述案件可以看出主播和经营者存在的“实质性联系”往往具有较强隐蔽性且能产生很强误导性,往往会对消费者购买决策产生很大影响,但目前我国《反不正当竞争法》尚未对这一种新型虚假宣传行为进行约束,法律规制层面存在的空白滋生了又一治理困境,因此在规制层面亟须将这种新型虚假宣传类型纳入调整范围中。

(二)强化平台责任和自治

从平台商业生态系统视阙来看,通过压实处于生态链中端的平台责任、加强平台自治无疑是突破治理困境的一条出路。商业生态系统一个建立于紧密联系、相互作用、相互共生的个体或者组织的共同集合体之上,由具有不同经济属性和经济价值的个体或组织组成,并倾向于按一个或多个核心单位为方向不断发展、构建完善的商业网格系统,而这些处于核心位置上的单位提供多元化的技术使得处于不同商业生态位阶上的成员得以紧密联系在一起。①宋立丰、杨正凡、宋远方:网络直播生态演化与商业模式创新,《财会月刊》2021 年第9 期,转引自Kenney,Zysman,“The Rise of the Platform Economy,”Issues in Science and Technology,2016,32(3):61-69.此理论通过类比自然生态系统中各生态位阶上种群相互作用的紧密关系,阐明数字经济背景下平台商业生态系统中各成员协同效应对信息流通、价值创造等交互机制的影响。②宋立丰、杨正凡、宋远方:网络直播生态演化与商业模式创新,《财会月刊》2021 年第9 期,转引自Moore,“Business Ecosystems and the View from the Firm,”Antitrust Bulletin,2006(1).在直播模式下,直播平台、直播经营者和主播基于市场关系环环相扣,在运作过程中为对方创造价值作为存在基础,形成了关系紧密的直播平台商业生态系统。③喻晓马、程宇宁、喻卫东:《互联网生态:重构商业规则》,中国人民大学出版社,2016,第19—32页。拥有一个稳定的直播平台生态环境是使平台具有弥漫性且具有重要价值创造特性的前提基础,使得直播平台商业价值得以激发、系统内部有益良效得以循环。

然而,频出的不正当竞争行为俨然破坏了平台内商业生态环境,使得生态链上的消费者和其他经营者的价值需求难以实现。为此应当强化平台责任,加强平台自治能力。

强化平台责任。直播营销平台作为平台生态系统环节中的中间环节,前端连接着经营者,后端又与电商消费者产生直接联系,在完善平台生态环境中起着无可替代的作用。在公权力难以干预情况下,直播平台在治理平台内部问题往往更易取得成效。因为相较于依靠公权力来规制虚假宣传等不正当竞争行为,直播平台往往能以更低成本及时发现问题并能灵活解决这些问题。④刘权:《网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角》,《法学研究》2020 年第2 期,转引自Evans,“Governing Bad Behavior by Users of Multi-Sided Platforms,”2011(2).面对不断滋生的平台内虚假宣传现象,直播平台作为平台生态系统的设计者与组织者,理应积极承担起预防平台内相关违法信息、违法行为产生,并消除平台内上述内容的“看门人”责任,⑤刘权:《网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角》,《法学研究》2020 年第2 期,转引自Kraakman,“Gatekeepers:The Anatomy of Third Party Enforcement Strategy,”Journal of Law Economics and Organization,1986,2(1):53-104.比如在核验审查义务中,审查对象不应局限于相关主体的“真实身份信息”,宜采取扩大解释的方法扩充至个人征信状况、财产情况等综合信息,借以判断经营主体是否具有责任承担能力;其次,直播营销平台对平台内存在的违法内容负有注意义务,要求平台在发现有相关违法内容时应及时消除。⑥王迁:《网络环境中的著作权保护研究》,法律出版社,2011,第316页。在数字经济下,宜引入新型网络技术对主播在直播中展示的图像、文本等内容进行即时监控,当监测到主播行为存在风险时,及时采取停播、强制下线等技术措施。当然,这种条件下的“注意”尤其要强调“与自身技术能力相适应”。否则,过高注意义务要求可能扼杀直播营销这种新兴商业模式,这属于典型的规制过度,危害可能比规制不足更可怕。通过以上种种强化平台“看门人”责任,达到完善直播营销生态之目的。

加强平台自治。在数字经济背景下,依据雷尼尔·H.克拉克曼(Reinier H.Kraakman)提出的“看门人理论”(Gatekeeper),新治理强调解决公共问题依赖于“除政府之外的各种第三方”的合作,网络直播平台作为“看门人”必须承担监管责任。平台作为平台生态环境的“看门人”,加强自治、提高平台内行为章程,无疑能进一步完善平台生态。直播平台作为数字经济时代组织生产力的新型主体,集制定规则、解释规则、解决纠纷等多项“权力”于一身,也应当履行规制网络市场的公共职能。①刘权:《网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角》,《法学研究》2020年第2期。面对平台内不断滋生的新型虚假宣传,直播平台也可以在反不正当竞争法、电子商务法等现有规制基础上制定更严苛、更全面的平台自治章程:首先,将隐瞒“实质性联系”的这类新型虚假宣传行为纳入规制范围,完善法律漏洞;其次,完善主播对“实质性联系”的披露义务,要求主播在直播中须周期性地重复披露“实质性关联”,避免观看部分片段的观众获取不到有效信息;最后,平台可以采取设置嵌入工具或向用户发送邮件等方式优化信息披露方式,便于主播方便且及时地作出信息披露。②刘雅婷、李楠:《直播电商虚假宣传的法律规制》,《知识产权》2021 年第5 期。转引自Pollay,Richards,“Deceptive advertising:behavioral study of a legal concept,”Journal of Marketing Research,1992,29(2):268.

四、行为规制责任:网络主播带货行为责任之认定

(一)条款冗杂致主播责任缺乏统一标准

目前在法律规范层面缺乏统一界定主播责任的规范性文件,使得法官在实务中难以对主播身份和责任做直接明确界定。

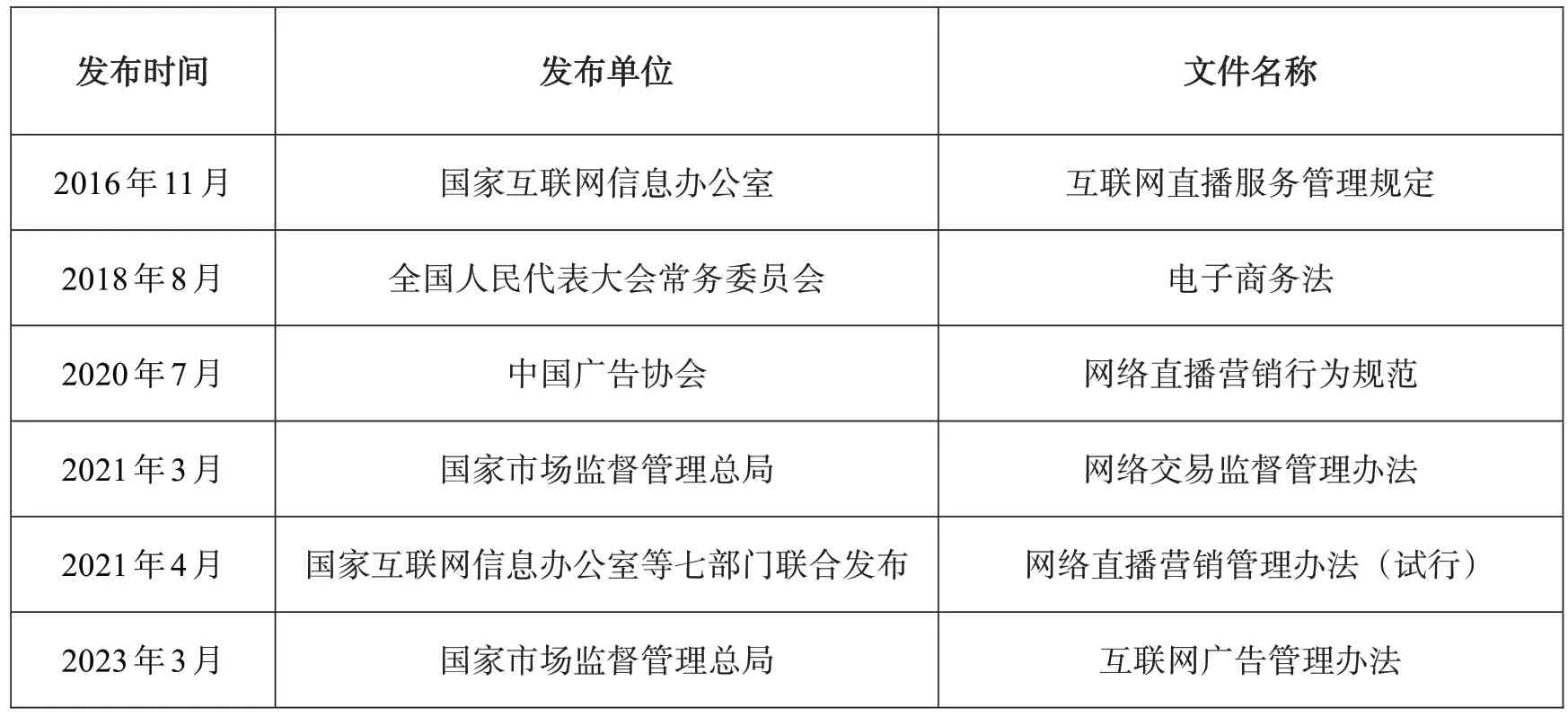

从法律供给层面来看,虽然在2016 年直播兴起后主管部门就陆续出台一系列政策规范,但是规范都是从直播营销、直播广告等多项细分领域对直播发展进行引导和监督(详见表1),尚未形成专门界定主播责任的规范。换言之,虽然有《中华人民共和国消费者权益保护法》(后文简称《消费者权益保护法》)、《中华人民共和国电子商务法》(后文简称《电子商务法》)、《中华人民共和国广告法》(后文简称《广告法》)等间接界定主播身份的法律,但各有其明确的适用主体。比方说在《消费者权益保护法》中主播可能扮演着经营者角色;在《电子商务法》中主播可能作为电商经营者参与法律关系;在《广告法》中,广告发布者、广告经营者、广告代言人等多种身份可能与主播身份契合,这使得主播责任定位复杂交错。在直播营销中主播可能存在多种身份竞合的情况,导致无法直接适用某一法律明确主播责任。

表1 针对直播出台的部分规制

除此之外,理论界对主播身份也尚未达成统一意见。学界对主播责任界定根据主要集中在《电子商务法》和《广告法》上。譬如有学者根据被营销货品归属,将主播责任身份分为“广告代言人”“广告代言人+广告发布者”“广告主+产品销售者”“广告主+产品销售者+产品生产者”四大类,通过四分法区分主体责任;①邱燕飞:《直播带货主播法律责任要素与区分规则》,《中国流通经济》2021年第35期。还有学者提出根据主播带货行为性质,将其直播行为分为销售行为和广告行为两大类,前者由《电子商务法》来规制,后者则使用专门用于规范广告活动的《广告法》来约束更为科学。②王芳:《论网络直播平台下直播带货的法律规制》,《河北企业》2022年第6期。

以上两种观点都存在一些纰漏。第一种四分法观点虽具备一定可操作空间,但难以涵盖所有主播责任身份类型。比方说,在直播自销模式下,主播可能作为公司内部员工来推销产品,其对经营者有较强依赖程度,不符合广告代言人属性特征。因为从法律主体独立性来看,传统的广告代言人对商家依赖性较低。故在此情况下,主播责任身份只限于“产品销售者”,因而无法归入上述任意一类;第二种责任界定二元论观点区分了直播营销中的销售行为和广告行为,但是遇到自销模式中经营者自己作为主播进行带货的情况时,其行为存在销售和推广之竞合,此时采取何实体法路径又有待商榷。

从我国现有法律内容以及学界争议焦点来看,如何协调法律之间主体边界、统一主播责任成为另一治理困境。司法实践中,当争议发生时法官很难对主播身份做出一个明确且统一的界定,这进而将影响到各主体法律责任划分和承担,所以新判断标准亟待产生。③刘雅婷、李楠:《直播电商虚假宣传的法律规制》,《知识产权》2021年第05期。

(二)三步法认定主播责任

在直播营销中,主播所应承担法律责任的特殊区分要素在于其法律主体身份之多样性和多变性。为了进一步明晰主播身份,司法实务中法官可以采用“确定模式—行为判定—责任确定”三步责任认定路径确定其法律责任承担实体。

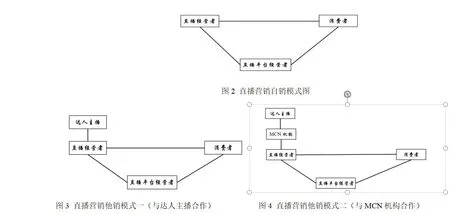

首先,确定直播模式。法官在确定主播责任前,应先厘清该直播营销各方主体及法律关系。常规情况下,直播行业倾向于把直播营销分为自销模式(详见图2)和他销模式(详见图3 和图4)两大类模式,二者区别在于主播与经营者关系。若二者主体竞合或存在企业内部工作人员关系时为自销模式;反之则属于他销模式。自销模式是直播经营者本人或者企业内部人员通过直播网络进行营销的模式。在自销模式下,主播本意是为了推销自产商品;他销模式体现了美国著名人类文化学家格兰特·麦克拉肯(Grant Mc Cracken)于1989 提出的意义迁移理论(Meaning Transfer Model),该理论认为名人成为代表某种意义符号(在此理论之下,每一个名人的年龄、性别、健康状态、职业地位、性格和生活方式等的标志属性都代表着一系列独特的意义和精神,通过个人影响力吸引消费者注意,并将积极影响转移到产品和品牌之上。据此,他销模式指电商经营者委托其他主体(例如意见领袖、网络红人、MCN 机构等等)利用其网络影响力,通过直播网络进行营销的模式。

图2 直播营销自销模式图

图3 直播营销他销模式一(与达人主播合作)

图4 直播营销他销模式二(与MCN机构合作)

其次,进行行为判断。在自销模式下,主播行为可能存在销售和广告行为竞合,但是从行为意图角度来考量,广告推广行为作为销售行为的手段,究其本质,主播营销行为更加侧重于电商销售行为;在他销模式下,无论有无MCN 机构介入,主播都是将其所代表的意义符号租赁给经营者,以公众熟知的形象或者声音作为推广方式,吸引消费者把注意力转移到特定产品或者服务之中,因此在此模式下,主播利用自身网络影响力吸引粉丝注意为他人推广宣传,由此主播营销行为更加侧重于广告推广行为。

最后,确定主播责任。自销模式下,主播的销售行为宜通过《电子商务法》规制较为妥当。纠纷发生时,若主播为经营者本人,要求其承担电商经营者责任。若主播为企业工作人员,公司承担相关责任后,按照公司内部规章制度追究过错主播责任亦能解决损害弥补问题;在他销模式下,从《广告法》视阙来规制主播行为更为妥当。在此前提下进而考察主播在广告环节中的角色定位和作用:若主播参与了广告设计、制作、代理、发布全部环节或任一环节,应当依法承担广告经营者、广告发布者责任。若主播仅推荐商品、服务且未涉及上述任一环节,应当依法承担广告代言人责任。

结语

习近平总书记指出:“不断做强做优做大我国数字经济”。在数字经济环境下,直播营销蒸蒸日上。由于行为规制层面尚未形成规范主播行为的针对性制度,这对直播数字经济的长足发展产生了阻碍。近年来,实践中主播行为偏差问题不断滋生,有必要协调现有规制体系,构建起统一有序的直播治理法律规范,以应对直播营销所带来的规范治理困境。

其一,针对直播带货主播的网络用工关系界定困难问题,完善直播行业相关法律体系,建立新型从属性认定韦恩图来灵活界定网络用工关系,回应网络用工问题;其二,针对规制层面中对直播主播实施的新型虚假宣传类型存在空白问题,要强化平台责任,加强平台自治。通过行使平台私权力,提供更完善的平台商业生态环境,为进一步推动数字经济发展赋能;其三,针对带货主播责任缺乏统一且明确的判定标准问题,建立起“直播模式—行为判定—责任确定”三步责任认定路径,通过区分主播责任的不同实体法路径确定其法律责任承担实体。总之,这也是将理论和实践相联系的一次有益尝试,可扩展至其他法律争议问题的解决,即尝试由理论提供方法指导,由实践进行反馈,最终实现法学理论与法律实践的不断修正和进步。