所有的父亲,都曾经是个少年

刘艳茹

1

我从父亲偶然的一两句话里,想象着关于爷爷的一切。

父亲说:“你爷爷,那时在矿上给人当账房。”我脑海中的爷爷就穿上了长衫,戴上了眼镜,胳膊上夹着一个古旧的算盘。他无疑是有文化的,也应该能挣点钱。我没有将我心中爷爷的形象说给父亲听,因为父亲也不会有太多的印象。只是从那个时候开始,我的潜意识里开始有了一丝小小的得意,啊,原来我们家以前也算有钱人。

父亲又说:“你爷爷,抽大烟,把家底都抽空了,人也走了。”父亲的话刚撂下,我就迫不及待地想:能抽得起大烟的,家里自然不会穷。

我带着这些虚幻的想象,度过了我的童年岁月。打碎这点小得意的,是大姑。

大姑不是父亲的亲姐姐。我的爷爷辈有兄弟三人,老二好像去世早,没有留下后人。兄弟三人里,我的爷爷是老大,大姑的父亲是老三。大姑还有两个兄弟,我叫大爷和二爹。我模模糊糊地记得三爷的一个背影,他来看奶奶,奶奶迈着小脚送他到村口车站。三爷的背影瘦而精干,我想象他的性格飞扬,他的言谈耿直。实际上,我的大姑、大爷、二爹都给我这种印象,童年的时候我仰视他们,直到现在我都仰视他们。父亲与之相比就有了不同。父亲个子矮,目光软,说话没有底气,他没有飞扬过,他在外人面前的拘谨透着生分与客气。

我喜欢跟大姑说话,干脆利索,痛快,好像心底的浊气通过与大姑说话都能发泄出去。我去看大姑时,大姑爱跟我讲古。奇怪的是,大姑描述他们过往的岁月,与我的想象有很大差异。大姑说:“那时候真穷啊。”我诧异,怎么会?大姑说三爷和爷爷去火车站找活儿,“老哥俩在火车站等着扛活,都又瘦又矮,有一条腿还有点毛病,火车一到,扛活的人多啊,有膀大腰圆的,有年轻力壮的,一拥而上,老哥俩被扒拉到一边,谁也挤不上去。”大姑又跟我说起了父亲,“那时你爸爸刚上班,单位在城里,有一个礼拜六该回家了,下起了大雨,单位人都劝他别回家了,你爸爸想你奶奶,冒雨往家走,走得天都黑了,还没到家,又冷又饿,就敲开了一家人的门,问能不能给口水喝?”

大姑是往事的亲历者。我是往事的虚幻构想者。

我相信大姑,因为大姑的叙述中有细节,那是赤裸裸的真相,我藏之心中已久的小得意,在大姑的这一次讲古之后轰然倒塌,我的爷爷辈原来就是个穷人,我的父亲曾经有过那样的经历。

2

奶奶四十岁,才生下父亲,三年后,爷爷去世。

我记事后,父亲有时会自嘲,说自己是不该来的,这时候母亲必接上一句:“也是,该享的福都让别人享了,你就是吃苦来的。”父亲与母亲说起这个话题时,语调明显并不沉重,虽然那时候我们正在周而复始地过着紧巴日子,但那时候父亲有了母亲,有了我们四个孩子,他已经不复童年的孤单。母亲提到的那个享福人,是指父亲之前,爷爷、奶奶抱养的一个男孩。据父亲说,爷爷、奶奶结婚后很久没有孩子,就抱养了一个小男孩。男孩儿长大了,爷爷、奶奶为他娶了媳妇,媳妇生了一个男孩儿。可天不作美,抱养的儿子后来死了,生下的孩子也死了,媳妇最后由奶奶做主改嫁了。那段日子,父亲听上辈人告诉他:奶奶挺享福的,给那个男孩买点心都是成罐成罐的。

父亲的成长岁月肯定没有了成罐成罐的点心。岂止是点心,能填饱肚子都是个问题。

实际上,在变卖了家里所有能变卖的东西后,山穷水尽,奶奶成了村里卖豆腐的老太太。父亲那时候有几岁呢?我不知道,三岁、四岁,还是五岁、六岁。但父亲上了小学后,奶奶就在卖豆腐了。父亲上小学后,他每天上午的第一节课不能去听课,他要去离着很远的邻村去挑豆腐。我无法想象我那裹着三寸金莲的奶奶是怎样挑着担子在村里走胡同穿小巷卖豆腐的,我无法想象我那少言寡语的奶奶是怎样放开喉咙吆喝的,我更无法想象当时我仅有几岁、十几岁的父亲每天都在经历什么。

父亲说:“有时日子过不下去了,你奶奶就带着我回到老店娘家去打打饥荒。”

父亲说:“你奶奶,有韧劲,几顿饭没吃,肚子饿得瘪了,走出去照样利利落落,该与邻居谈笑就谈笑,什么口风也不露。”

长长的一段日子,就隐藏在父亲的两句话里,我无法感同身受,父亲也从不说什么,至于是不是经历了冷漠、白眼、嘲笑、欺辱,我不问,父亲不说,真实的细节也就消弭在历史的深流中了。长大后,多次想问问父亲对那段日子的记忆,但恐怕那是父亲不愿面对的心灵伤疤,所以话到嘴边也就不提了。

父亲初中毕业后,奶奶将近六十岁了。奶奶还想让父亲继续上学,但父亲看奶奶实在干不动了,就决定不上高中,去了汽车厂。那个年月,能上完初中的就算知识人了。

几年后,父亲遇到了他人生中的第一次选择,就是这次选择,让父亲的心里从此对选择有了阴影。那一年,有了下放的政策,政策要求农村出来的从哪儿来回哪儿去。父亲老实,二话没说,收拾东西就回家了。这就相当于丢掉了工人户口,丢掉了工资待遇都很好的国企,回到了农村。如果当时都按政策回家了,父亲的心里也不会懊恼,关键是后来他打听了,很多应该回来的都没回来,扛过那一阵后,都留厂里了。这次选择,成了父亲一生的心病。父亲回农村后,他和母亲还没有成亲,正处对象。对父亲身份的转变,母亲没说什么,还是嫁给了父亲。母亲去世后,父亲有一次真情流露,说这是他最对不住母亲的一个地方。

3

我对父亲的记忆不多。

我没有被父亲抱过的记忆。

我没有跟父亲倾心交谈的记忆。

我没有被父亲打骂过的记忆。

我记得父亲爱照镜子。

记得我很小的时候,有一天,他心血来潮做了一盏什么灯,做完后就让大家用。那灯实在是暗,他有事离开了屋子,大姐用征询的目光看母亲,母亲让打开了电灯,关上了那盞灯,他回来一看,气得一下子把他做的灯掰坏了。

如今,为了写父亲,我将记忆中的往事又捋了一遍,大脑屏幕上父亲的身影并不多,母亲的身影却不断地闪现。母亲蹲在床上做被子、母亲拿着盆去洗菜、母亲在蒸馒头、母亲背着背筐去自留地、母亲上房晾蒸好的白薯、母亲洗一大盆一大盆衣服……父亲呢,总是脸上带着笑,半隐在母亲身后。父亲在家里的存在感,远远不如母亲。

然而父亲做事是很细致的。

每年开学,我们四个孩子拿回新书,包书皮的任务是父亲的。晚上,挂在房梁上的灯泡发出昏黄的光,父亲坐在小炕桌前,给我们包书皮。父亲的书皮包得极好,该折的地方折,该剪的地方剪,最后包出来,棱是棱角是角,最后还给我们写上班级、姓名。父亲的字写得是很好的,很有功底,有自己的字体。我上初中时,有一次让家长写字,班主任看着父亲写的字,问了我两遍:“这是你父亲写的?”我点头。

冬天生炉子,晚上要封火,这事也是父亲的。父亲封完大屋的火就来封我们小屋的火。父亲封火时一般我们都躺下了,父亲站在火炉边上,一个动作接着一个动作,不着急不着慌。他先把炉盖一圈一圈勾出来,放在地上,再用小笤帚把炉灶上的灰扫在一起,烟囱和炉子连接处有个小窝,他扫那个小窝时格外认真,总怕有一点灰没扫出来,直到他认为都扫完了,他会用小笤帚把清理出来的灰都扫到一个小簸箕里,然后用铁钩把炉盖一圈一圈盖好,盖上最后一个圆盖后,还要检查是不是都盖严了。那时常有大风,外面狂风呼啸,我们躺在被窝里,看父亲给我们封火,心里无端地会有踏实感。

冬天的早晨,父亲准备早点。早点常有烤白薯。头天晚上封火时,父亲把蒸好的白薯一块一块码在炉膛边上,这样烤一宿,第二天早晨拿出来,外皮牛筋牛筋的,里面白薯瓤的水分完全被烤出来,吃起来又甜又面。后来,再也吃不到这样的烤白薯了。冬天的早晨,父亲给我们烤馒头片、烤窝头片、熬棒子面粥。有时也奢侈一回到村口的食堂买来油饼,一人一半给我们吃。冬天的早晨,窗花布满了玻璃窗,屋里却热气腾腾的。

父亲也曾利用他父亲的身份对我们暴躁过。

有一次,他与母亲闹了矛盾,母亲不回家。晚上,父亲和我们四个孩子都在大屋,谁也不说话。灯暗,炉子死气沉沉,炉上坐着一壶水,半天也不开。我用不开的水灌了一个暖水袋,也不热,拿着暖水袋正准备去小屋,父亲却愤怒地冲过来,一把夺走了我的暖水袋。

还有一次,弟弟破天荒地来到我们的小屋,靠在桌前有些心不在焉,我们谁也没在意。一会儿父亲冲了进来,拽了一下弟弟说:“是不是你把那锅卤碰翻了?”我现在还记得当时弟弟的慌乱与父亲的急赤白脸。

现在我想那一刻的父亲,他是用一个孩子对一个孩子的方式行使了父亲的权力。

我们逐渐长大后,对父亲的某些做法开始质疑。

那一年,我家决定翻盖房子。母亲这边的亲戚都建议父亲把房子一次盖好,钱不够从他们那里拿,也不用着急还。但父亲不听。整个盖房期间,父亲不停地在拆成一片废墟的宅基地上转悠,工匠有点浪费他就挑眼。在铺下水道时他买了最小号的管子,甚至有一段没有管子,是砖砌起来的。以至于房子翻盖完后,我们用水池子可小心了,恐怕给堵了。

弟弟结婚时,我们都建议在饭馆订几桌,一上午就完事了,父亲不同意,坚持在院子里搭棚办事。乱乱哄哄的三天,既花了钱,又没办利索,整场婚礼显得小里小气,拖泥带水。

这两件事,成了我们在背后议论揶揄父亲的永久话题。

但父亲从不质疑自己的做法。

他很认真地坚持自己的执拗,一板一眼,就像他在单位画的图纸。他执拗时,母亲都无可奈何。他认真地省俭着家里的支出。他看着外面很多人挣了钱,也想干点什么,但性格使然,最终没有去做。他看大姐夫挣了钱又挥霍没了,就暗地里责怪大姐夫的父亲说:“如果是我,怎么着也得替儿子攒起点钱。”

4

我们三个闺女陆续出嫁后,弟弟也结婚了,父亲开始与母亲、儿子、儿媳、孙子一起生活。父亲不善与外人交往的能力在这个时候显出来了。

他跟儿媳无法相处在一起。

家里,母亲无条件地宠爱弟弟,弟弟无条件地跟母亲一头。母亲可以容纳儿媳很多不好,母亲可以很理智地疼孙子,母亲与人相处的原则是不远也不近,母亲活得通透明白。父亲呢,却显得很拙笨。他无法忍受儿媳不出去工作,无法忍受儿媳将钱攥得死死的,无法忍受儿媳的话多手懒。他就叨唠,和儿媳吵,儿媳跳着脚回骂他,母亲和弟弟嫌他多事,在一旁冷眼相观。那段时间,父亲在家里势单力薄,他要通过干很多活儿在家里争得地位。退休后,他一门心思上外面找活儿,在一个学校当了几年门卫后,学校不建议他干了。彻底闲在家后,他买菜买米买面、到很远地方给家里灌山泉水、到银行存取钱、骑小三轮带母亲遛弯儿、接孙子上下学、晚上辅导孙子功课。他对孙子很用心,早早给他上保险,提前准备出上大学的钱。但他不会表达爱,不会跟人拉近距离,渐渐长大的孙子并没有我们想象的那样跟他亲热。

父亲在七十多岁的时候,又一次翻修了房子。那一次,真的只是父亲一个人在张罗。那时,整个村庄都在嚷嚷拆迁,为了对拆迁做好准备,父亲将院子加了顶子,成了房间的一部分。

5

母亲去世后,我们回家更勤了,父亲也越来越老了。母亲去世那年,父亲78岁,母亲去世一年后,父亲79岁,如今母亲去世将近六年了,父亲已是84岁高龄。

我们每次回家,看到破败的老屋,看到凌乱的家,看到苍老的父亲,再想想我们几个子女都不甚如意的日子,心里很不好受。

这就是父亲努力一辈子的结果。祖辈留下的老屋,没有一丝拓展。大姑、二爹早劝过父亲买房,没钱他们先垫上,父亲没听。二姨和舅妈也劝过父母买村里集资盖的楼房,没钱从他们那里拿,父母也没听。等反应过来时,房价已经高不可攀,村里能搬走的都搬走了,父親和我们这个家成为不多的老住户中的一员。

母亲去世后,他仍然承担着家里买菜、做饭的任务。他踽踽独行在村里的路上,手里提着一袋馒头或几个土豆。他在昏暗的小厨房里一个人切着烙饼。在我们强烈要求下,他承诺不再骑着那辆电动小三轮去门头沟买东西。他不希望我们几个女儿给家里花钱太多,他会不好意思。当看到拦不住时,家庭外出吃饭时他就必须掏钱,他自己花钱时抠搜至极,但请我们大家吃饭时总急赤白脸地要好菜。他总在琢磨他手里的钱以后怎么分给我们。

我们几个女儿回家后,看着我们干活儿,他就屋里屋外地转悠,不停地说:“别干了,就那样吧,收拾完还会弄乱的。”看我们不听,他就张罗着自己出去给我们买饮料、买水果、买红酒。再不然,他就坐在屋子里二姐专门买给他的那个小沙发上,看着我们一趟趟走进走出,跟我们说上一句两句话。我买了新鲜点心、洗了水果、切了熟食端进来,总会顺手拿起一块给父亲,有时直接放进父亲的嘴里。每每这时,我就想起小时候,冬天父亲在切大白菜时,总是把里面的白菜心留下来,随手递给我们。

有一次,二姐看父亲脚下穿的棉鞋脏了,顺手拿起一张湿纸巾,蹲下身要给父亲擦擦鞋,父亲忙摆手说不用不用,然后慌乱地起身回到自己屋里,一会儿出来,脸上仍有些不自在地说:“我自己就能擦。”

父亲很努力地保持着自己的健康。冬天的早晨他去遛弯儿,他认为多呼吸些新鲜空氣会更好,于是他就使劲吸气,结果得了肺炎。经常去的河边有一个坎儿他迈着费劲了,他转而去一个街心花园。父亲没有朋友,遛弯儿一个人去,一个人回来。

父亲也没什么爱好。在家里,总一个人看电视。暮色四合,最易让人惆怅,有时我会想,如果这个时候母亲还活着多好,两个老人唠叨唠叨,时间就过去了。

大爷、大姑、二爹对父亲好。就这点亲情,他可珍惜了。大爷、二爹都去世了,现在的春节,他总要和大姑聚聚。和大姑聚会时,他显然希望我们去。在宴席上,父亲就像个隐形人,找不到话题,脸上总挂着不自然的笑。吃菜的时候,他手抖得厉害。这时我坐在他旁边,总是用温柔、清晰的语气说:“爸,别着急,我帮您夹。”

我参与了父亲逐渐老去的岁月。在父亲逐渐老去的日子里,有时我回味过去,有时我反思自己。有一天我发现,我自己也一直在认真地生活,努力地做事,但这么大了也什么都没做好,我突然就有些了解父亲。

曾经,我多么希望自己的父亲有能力,希望他能挣钱,有人脉,用一己之力为我们撑起一个富足的娘家。曾经,我无数次暗自埋怨父亲,埋怨他在有机会买房时不买,埋怨他没有给我们创下什么产业,埋怨他在我们几个闺女的婚姻抉择上没有长远的见识。在手里提着大包小包回娘家的路上,在微笑地跟父亲说话的时候,我的心里经常会有一丝微妙的无奈划过。

如今我明白了,不是所有人都被赋予了好出身,不是所有人都被赋予了天赋,不是所有人都被赋予了见识,父亲的一生比谁都过得认真,但过着过着,因为眼界、见识、心胸、基因等等,他就跟别人过出了差距。

实际上,父亲在一步一步走完他的幼年、童年、少年、青年的岁月后,很多东西,就已经悄无声息地浸入到父亲的骨血里,这些东西,后来以另一种形式出现在他与子女共处的时光里,以另一种形式让子女重温他曾经走过的那些路。他骨子里的执拗,他总拘囿于一个小圈子,他没有宽广的心胸,他没有魄力和见识,这些东西跟他的早期生活脱不了关系。

身份卑微,无依无靠,以至于年老后保持尊严的唯一方式就是默默地退到后面,不给任何人添麻烦。

我理解了父亲,也就接纳了生活的诸般无奈。看着年老的父亲,我有时总在想,他曾经只是个少年。在一场大雨滂沱中,饿着肚子,敲开一家人的门,希望给口水喝的少年。

我理解了父亲,我会更爱父亲。

我理解了父亲,我希望我的孩子也能理解我。这也许是生命的一重密码,我们应该破解。

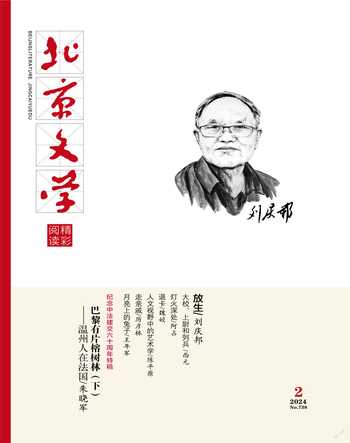

责任编辑 侯 磊