人文视野中的艺术学

陈平原

应邀参加北京大学艺术学院主办的“艺术社团与近现代中国美术历程——纪念北京大学造形美术研究会100周年座谈会”,对我来说,可谓一波三折。一个月前,收到北京大学艺术学院祝帅研究员来信,说1923年北大整合了原先的书法研究会、画法研究会、摄影研究會,成立造形美术研究会,此种整合视觉艺术门类的做法,与今天学科目录中设立“美术与书法”专业学位有异曲同工之妙,有感于此,决定召开纪念座谈会。因20多年前曾在课堂上听我讲《蔡元培与老北大的艺术教育》,且关注到我近期多次参与艺术史相关活动,特邀我作主旨演说。

我开始答应帮助敲敲边鼓,后又很犹豫,给主办方连续发去三则短信:“很抱歉,思来想去,这个会议我还是辞谢为好。这么多年没做这个题目,跑去说十多二十年前的论文,会被年轻人取笑的。”“之所以临阵逃脱,主要是拿不出新东西,不好意思老生常谈。既不想倚老卖老,又轮不到我来说鼓励的大话,只好默默祝福!”“年轻时看不起所谓‘大人物的老生常谈,如今不能躬行自己早年反对的。”

祝帅很厉害,他继续来信:“举办此次会议的想法,的确是当时受您关于蔡元培与老北大艺术教育一文的影响而产生,日期也是根据您的时间而确定,确有向您致敬的初衷……您关于蔡元培与老北大艺术教育的想法在今天非常值得提倡。想来想去还是感觉如果您能亲自出场,对于这个论坛的基调来说还是最好不过的。”踌躇再三,我最终妥协了,答应就原先的文章略作发挥,“主要是表达对你们的支持,同时听听年轻人的想法。”

事后想想,实在不好意思“旧文新说”;既然写不出专业论文,那就转而谈些涉及此话题的随感吧。最最关键的,是想交代为何我明明不是艺术史方面的专家,为何过去一年多次参加书画展、美术馆以及博物馆的活动。

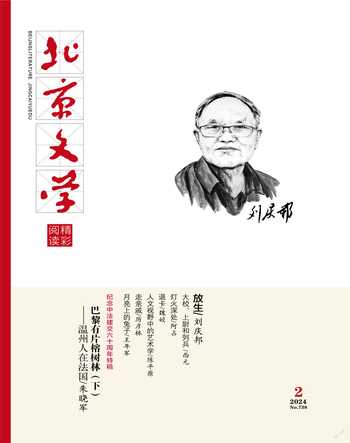

新年伊始,仗着已经阳康了,专程回潮州参加《畅神集——刘明康绘画作品展》开幕式。观看画展后,我意犹未尽,撰写了《“业余性”的魅力与缺失》,初刊《中华读书报》2023年1月18日,整整一大版。文中谈论作为画家的刘明康之所以重观察、轻技术,既因非专业,也与读书多、见识广、性情儒雅有关:“虽然喜欢画画,但没接受过科班训练,且退休前不可能投入很多时间与精力,要说技法娴熟,刘明康先生跟优秀的专业画家不在一个层次……如果说,职业画家多考虑笔墨技巧,着力寻求新的艺术形式,相对忽略内心感受的表达,刘明康先生恰好相反,无论构图、线条还是笔墨,时有手不应心的局促,但那种观察的视角、思考的深度以及表达的欲望,却跃然纸上。”

4月10日,我出席国际儒学联合会主办,北京市北海公园管理处、活字文化、四川人民出版社协办,在北海公园快雪堂举行的“中华文化新读丛书发布会暨快雪讲坛启动仪式”,并作专题演讲——可惜这“讲坛”日后难以为继。演讲围绕梁启超创办松坡图书馆,将公园胜景、藏书理念、大学精神、书院讲学等打成一片。另外,借助梁启超的案例,“我们得以窥见,作为一种日常生活与娱乐工具的写字,是可以将学问与人生、娱乐与劳作、审美与休憩,完美地结合在一起的。”(《快雪佳想与北海讲学》,《北京晚报》2023年4月28日)

5月9日,我在朋友圈贴照片:“近期越界/涉险参与两场对话,5月2日谈书法,今天谈国画。”有老朋友留言:“‘跨界而非‘越界。其实‘界也是人为划出来的,书画是传统文人的基本功而已。还可以像饶宗颐先生那样练功谈琴,像黄际遇先生那样谈棋击剑。何‘险之有?”我的回复是:“从一般的文人修养,到专业上顶尖高手,有漫长的路。”之所以如此感叹,是因为那天我出席在清华大学艺术博物馆举办的“踵事增华——丘挺艺术展”学术研讨会,有一刻钟的专题发言,还接受了视频采访,画作前指指点点,煞有其事的样子。但发言提纲事后丢失了,也懒得整理发表,潜意识里大概是想藏拙。

5月2日,参加在首开书院举办的“书法:理论的可能性”座谈会,其实是邱振中《人书俱老:观念与机制》新书分享会,那倒是有录音整理稿,三千多字,其中谈论书法的即时性,涉及我两年前在广州举办题为“大字书”的书法展:“我心目中书写的即时性,是挥笔时的内心感受,那一瞬间的情感表达,可随意挥洒,不必苦心经营,而且,不可重复,也不必重复。这个状态,今天书坛上已经基本没有了,为什么?因为不好看。我那个书法展里的作品,没有一幅是重写的,也会遗憾某处写得不好,但不管,就这个水平,就这么展出。既然推崇即时性,就应该不自欺,老老实实,好坏不论。书法犹如唱曲,所有的训练最后均转化为肌肉的记忆,必要时,一下笔或一张口,就是那个样子,不会走形,没有任何差错。我平日训练不够,达不成那个气候,一旦追求自由书写,就会瑕疵百出,这是没有办法的事。但我相信,那些学养丰富且训练到位的,是能达到‘书为心画的。”

毕竟术业有专攻,谈论书画展,我只打擦边球,不敢贸然进入核心地带。5月24日,出席中国美术馆举办的庆祝建馆60周年学术论坛,我发表《跨界的诱惑与陷阱——人文学者眼中的美术馆》,乃自我解剖。文中这一段话,让很多过来人心有戚戚焉:“记得上世纪80年代,不是这样的,那时我们年少气盛,且碰上狂飙突进的时代,广泛涉足人文学的各个领域,经常口出狂言,那种横冲直撞的姿态,今天看来很可笑,可也让人歆羡。进入90年代以后,因主客观缘故,喧嚣一时的‘文化热迅速退潮,专业化成为主流,无论艺术家还是研究者,都在努力寻找自己的位置,且一旦占位,便悠游自得。我半开玩笑,称之为‘高筑墙,广积粮,妄称王。已成名的不用说了,后起之秀也都更倾向于或满足于在‘自己的园地辛勤耕作,而不太关心墙外的野花或别人家的后花园。不是没有跨界思考与表达的愿望,而是那样做实在太危险了——不是步步莲花,而是处处陷阱。” 此演讲现场效果很好,初刊《读书》第8期,也得到不少朋友的赞叹。至于如何跨界才有效,文中的建议不见得被接受,但困境确实值得我们直面。

9月23日,北京市科协、北京市社科联、北京市文物局联合主办的“科技文化融合,助力北京博物馆之城建设”高峰论坛,我开宗明义:“作为人文学者,我更愿意站在普通读者(以及公众知识分子)的立场,思考为何进入博物馆,以及是否真的‘进馆有益。”这篇演讲日后被改题《更用心地帮助市民“读博”》,刊《北京青年报》2023年9月27日。其中最重要的是三项建议:第一,吸取奥运场馆使用的经验与教训,建议市政当局多与大学合作共建博物馆;第二,建议将公园管理与博物馆建设统筹考虑,适应普通民众日常生活中兼及休闲与学习的强烈需求;第三,建议着力扶持外国艺术/文化博物馆的建设,因其藏品的征集、入关与展出,涉及一系列政策难题,需要政府出面协助解决。在场的北京市文物局局长拍手叫好,说每条建议都具可行性,回去后抓紧落实。

上述话题都很重要,也是我长期关心的。但必须说明,我不是这方面的专家,若想深入探讨,学术积累明显不足,故大都选择“说开去”,对行内人或许有启发,但不足以别立新宗。既然如此,为何还要越界说话呢?我这个年纪,本该恪守自己的老本行,那样说话轻松很多。

这就说到第二个话题,我的学术理想与技术路线。经过一年多努力,终于获批成立北大现代中国人文研究所。在2022年9月25日的成立大会上,我作主旨发言,其中最关键的是下面这段话:“研究所取名‘现代中国,可见研究范围主要集中在晚清以降一直到当下的中国;至于冠以‘人文二字,既是一种自我限制——不讨论军事、政治、经济以及自然科学,也是一种扩张——希望兼及文学、艺术、思想、学术、教育、媒介等,借重新构建近代以降中国人文学术的知识体系,为探索中国道路的历史经验提供学理支撑。”(《“现代中国”的视野以及“人文史”构想》,《中华读书报》2022年10月12日)在人文学众多专业领域中,艺术史研究是我们的短板,这才能理解我为何急于结交这方面的专家,或参与相关学术活动。

2023年5月,商务印书馆推出北大现代中国人文研究所主持的“人文史”丛书第一种《有声的中国——演说的魅力及其可能性》,篇首有我撰写的《“人文史丛书”总序》:“现代学术的发展,固然后出转精,但也造成各学科自筑藩篱,楚河汉界泾渭分明,因而‘人文的整体面貌越来越模糊。确立此前未见使用的‘人文史概念,意在打破越来越精细的研究领域划分,将各人文学科的思考融会贯通。关注文学史、艺术史、学术史、思想史、教育史、媒介史(新闻出版广播电视)等,但不是简单拼合,而是在各种结合部用力,透过相互间的区隔、纠缠与对话,挖掘其中蕴含的时代精神与文化变迁。换句话说,借‘自然史‘社会史‘人文史三足鼎立的思路,重构学术视野与论述方法。”

为了落实研究所宗旨,“尽最大可能,以跨学科的视野、跨媒介的方法、跨文体的写作,来呈现有人有文、有动有静、有声有色的古代/现代中国。”9月16日,我们召开了“有声的中国”工作坊,我发表主旨演说《人文史与声音研究》。声音研究的难度在于其众声喧哗而又随风飘逝,我倾向于从文学史、文化史及思想史切入,兼及物质文化,如各种记录或重构声音的技术手段(速记法与留声机的传入),以及作为政治、文化及美学的“演说”。从声音入手,谈论晚清以降的启蒙事业,从形式到内容,其间的利弊得失,值得认真钩稽。除了我着重讨论的“演说”,还有很多值得关注的“声音”,比如古文诵读、学堂乐歌、朗诵诗、演剧现场、唱片工业、无线广播、电影或电视等。本次工作坊着意于从声音入手探究现当代中国的可能性。

第三,呼应本次座谈会主题,我略为谈论老北大的博雅传统。将近二十年前,我撰写《蔡元培与老北大的艺术教育》,初刊《现代中国》第五辑(湖北教育出版社,2004年12月),后收入《触摸历史与进入五四》(北京大学出版社,2005年9月),成为第三章“叩问大学的意义——作为教育家的蔡元培”的第三节。此文(节)谈论五个话题:美育而非美术;社团而非院系;从音乐研究会到音乐传习所;中乐与西乐之争;博雅传统与“爱美的”。最值得关注的是曲终奏雅的第五部分:“回到五四时期十分活跃的北大各艺术社团。在我看来,像北大画法研究会、北大音乐研究会等,并非只是艺术教育走向专业化道路上的垫脚石,而自有其独立的价值。反过来,当初非常弱小、现在已经茁壮成长的各艺术院校,在培养大批专业人才的同时,也因其过分注重技能训练,而缺乏广阔的文化视野与远大的精神追求,学生单面向发展,留下了很多的遗憾。在我看来,仅就‘美育而言,没有专门的艺术院校不行;只靠专门的艺术院校更不行。据说,目前全国已有近八百所院校设立了艺术院系,形势一片大好;未雨绸缪,我想强调老北大那些‘不太专业的艺术社团,依旧值得我们怀念。”

文章最后,我引述当年北大戏剧实验社的宗旨:“以爱美的性质,实验的精神,谋艺术之进步为宗旨”。这里的“爱美的”,乃英文Amateur的音译,意为“业余的”。在我视野中,“爱美的”这个词,与传统中国的博雅传统颇为相通。喜欢艺术,但不将其作为职业,更不想拿它混饭吃。有文化,有境界,有灵气,即便技巧上不够娴熟,也可取——起码避免了专业院校学生容易养成的“匠气”。

在年初撰写的《“业余性”的魅力与缺失》中,我重提“博识与雅趣”的魅力,最后落实为:“钩稽‘爱美的,以及表扬‘业余性,其实都指向中国的博雅传统——儒雅(性情)、博识(学问)与风流(趣味)。进入现代社会,站在知识分子立场,我希望再引入超越技术的思想性、趣味性与批判性。”其实,促使我旧话重提的,不仅是刘明康的画作,更因近年为北大研究生讲述“学术生涯与知识共同体”,多次引经据典,讨论在学术研究高度专业化的当下,一个学者该如何接受训练,同时寻求超越。尤其是借助马克斯·韦伯的《以学术为业》(1919)与艾德华·萨依德的《专业人与业余者》(1993)之间的巨大缝隙与张力,为现代中国读书人谋安身立命的根基。

此话题不仅适应综合大学或艺术院校,也包括广阔的城市、乡村与普通百姓。几年前生病期间,重听潮州音乐《平沙落雁》《寒鸦戏水》等,忆及当年山村插队,每晚均有村民自娱自乐的演奏,感慨系之,于是写下一首《乐声》:

弦诗雅韵又重温,落雁寒鸦久不闻。

犹记巷头集长幼,乐声如水漫山村。

那是我最得意的小诗,多次抄写赠人,大受表扬。这些年常回潮汕老家,眼看专业剧团的生存处境十分艰难,但“乐声如水漫山村”的情景依旧没有衰落,这点让我很是欣慰。

二十多年前,我曾在海德堡大学教书一学期,感叹15万人口的小城,经常举办音乐会。接待我的瓦格纳教授告知,大学城的居民,包括各专业教授,多有音乐爱好者,随便一拉,就能组一个乐队。当时我特别羡慕,因自己成长/生活在特殊年代,几乎是乐盲,没有受过任何一种乐器的基本训练。现在大不一样了,城市里的小孩子很多在学琴——从古琴、钢琴到小提琴。作为业余爱好的琴棋书画确实能养人(所谓“腹有诗书气自华”是也);但若此类兴趣班太多或太贵,对学生及家长造成巨大压力,那又走到另一个极端。但不管怎么说,今天孩子们的音乐及美术方面的修养,确实比我们那个年代普遍好很多,这是很值得观察的教育发展趋势。

不管“未来百分之八十的人一出生就不必工作”的科学家预言是否真实,人类必要劳动时间确实大幅度减少,闲暇时间明显增多。即便回我插隊的山村,村民们也都告知,日子比以前好过多了,没那么多农活要做。多年前我写过一篇《休闲时代好读书》(《文汇报》2015年4月23日),谈及:“学会劳作,学会休闲,学会将劳作与休闲有机结合,学会将自由自在的阅读作为一种休闲方式,不是一件容易的事情。”最好的状态是,借用这大量闲暇时光,逐渐养成读书的风气,并促成艺术的普及。当然,另一方面,若某种技艺大家都会,随时随地可以露一手,你若非天纵奇才,也就很难有博得满堂掌声的机会了。

好在面对横空出世、几乎无所不能的ChatGPT,一般人的才华不值一提。人类之所以仍然需要文学与艺术,虽有炫技与获益的成分,但自我修养变得越来越重要。在这个意义上,未来的文学阅读与艺术创作,真有几分从“为人之学”向“为己之学”转移的大趋势。

责任编辑 侯 磊