仁勤俭廉话光武

夏厚杨

在河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村,一座古朴肃穆的帝王陵静卧在松柏之间,枕着黄河涛声,已近2000年。这座帝陵,就是东汉开国皇帝光武帝刘秀的陵墓。

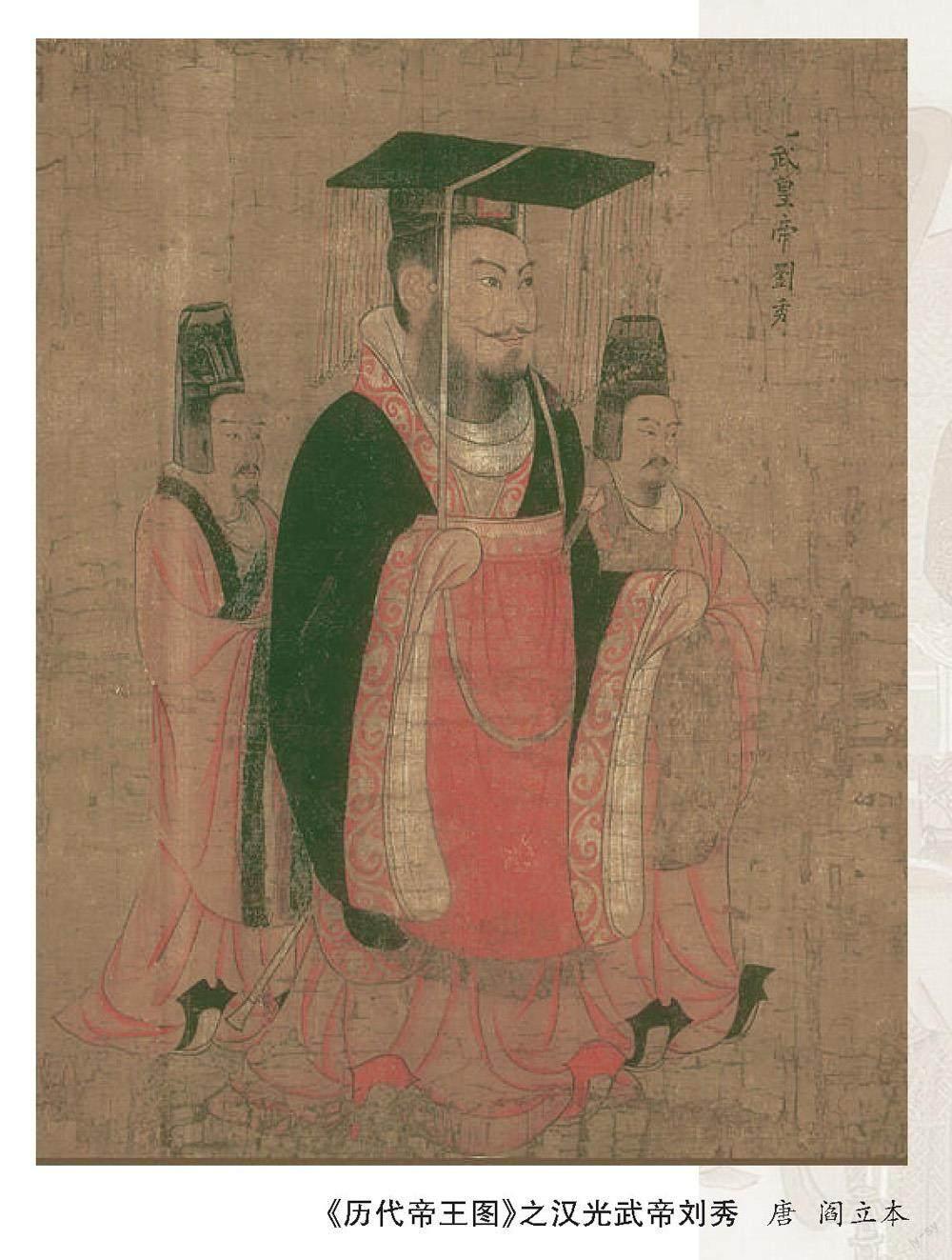

刘秀(公元前5年—公元57年),字文叔,南阳郡蔡阳县(今湖北省枣阳市)人,汉景帝后裔。公元25年建立东汉王朝,为汉朝中兴之主。刘秀是史学界公认的中国十大名君之一。刘秀在位33年,坚持不懈地推行仁政,践行勤政,奉行俭政,实行廉政,成就了“光武中兴”的丰功伟业。他直接或间接创造了诸如披荆斩棘、疾风知劲草、束身自修、克己奉公等100多条沿用至今的成语,极大丰富了中华优秀传统廉洁文化内容。研究学习刘秀仁政、勤政、俭政、廉政之事,对大力推进新时代黄河廉洁文化建设具有重要现实意义。

以人为贵 仁政光武

推行仁政,贯穿于光武帝33年治国理政全过程。经过多年战乱,东汉初年生产凋敝,人口锐减,社会结构遭受巨大破坏。为恢复经济发展,稳定社会秩序,光武帝及时采取轻徭薄赋、休养生息的政策。东汉建武六年(公元30年),光武帝下诏:“顷者师旅未解,用度不足,故行十一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一,如旧制。”(《资治通鉴·世祖光武皇帝》)光武初年,为满足战争需求,田租税率为“十税一”,即人民一年收入的十分之一要上缴国家,人民身上的税负非常沉重。光武帝体恤人民,即便战争尚未全部结束,就将税制改为汉文帝时期的“三十税一”,即人民一年收入的三十分之一缴纳给国家。通过实行“三十税一”制,人民身上的赋税重担得以大幅减轻,国家人口持续增多,社会发展活力不断激活,国家经济得以逐步恢复,为光武中兴奠定了经济基础。

光武帝體察民情,对社会弱势群体更是加以关怀。《后汉书·光武帝纪》记载,东汉建武六年(公元30年),光武帝下诏:“往岁水旱蝗虫为灾,谷价腾跃,人用困乏。朕惟百姓无以自赡,恻然愍之。其命郡国有谷者,给禀高年、鳏、寡、孤、独及笃癃、无家属贫不能自存者,如律。二千石勉加循抚,无令失职。”东汉建武五年(公元29年),国家发生水旱和蝗虫灾害,农业收入大减,谷价抬高,民不聊生。对此,光武帝特别提出要求,存有余粮的郡国,要将粮食分给老弱病残及无家可归等七类弱势群体,二千石官员要及时救助受困百姓。通过扶危救困、救济弱者,达到天下归心。

光武帝在经济上持续增加农业人口,不断解放社会生产力,巩固农业根基。自新莽末年至东汉初年,多年战乱造成大量农民沦为流民,游荡于社会管理之外,很多人沦为奴婢,直接导致政府在编人口不实、社会生产力不足的问题。为增加社会农业人口,恢复社会生产力,光武帝采取多种措施释放和保护奴婢。东汉建武十一年(公元35年),光武帝下诏书宣布:“天地之性人为贵。其杀奴掉,不得减罪”,“敢灸灼奴婢,论如律,免所灸灼者为庶民”,“诏除奴婢射伤人弃市律”。其后,他在东汉建武十三年(公元37年)、东汉建武十四年(公元38年)分别下诏,要求益州、凉州的奴婢,“皆一切免为庶民”(《后汉书·光武帝纪》)。

东汉建武七年(公元31年),光武帝下令京都地区及各郡、国释放囚犯,犯死罪的一律不再追究,现有徒刑犯一律免罪恢复平民身份;被判处“耐罪”(即两年刑期)而在逃的罪犯,由地方官吏“以文除之”,免治其罪。通过释放奴婢和刑犯,大大缓和了土地带来的社会矛盾,逐步改善了社会生产力不足的问题,社会秩序得以稳定,人口规模得以增长,社会逐步安定繁荣。

勤于政事 勤政光武

东汉王朝建立后,光武帝勤于政事,日夜操劳,可谓是勤政敬业的楷模。《资治通鉴·世祖光武皇帝》载:“帝每旦视朝,日昃乃罢。数引公卿、郎、将议论经理,夜分乃寐。”皇太子见光武帝勤劳不怠、通宵达旦,心生忧虑,于是劝谏他说:“陛下有禹汤之明,而失黄老养性之福,愿颐爱精神,优游自宁。”光武帝则不以为然,回答说:“我自乐此,不为疲也。”光武帝每次朝会时,不仅时间长,且工作繁重,“每旦视朝,日昃乃罢”。光武帝通过率先垂范,自上而下推动官场风气整顿,恪尽职守、勤于政事成为一时之政风。

光武帝几乎年年要巡察各地,有时甚至一年数次。即便是在战争时期,光武帝也常常到各地巡视巡察,在当时自然条件艰苦,安全得不到保障的情况下,其栉风沐雨、舟车劳顿的艰辛可想而知。

按照汉朝规制,光武帝除领兵出征和外出巡视外,他都坚持按时朝会,与文臣武将会商国事。《后汉书·循吏列传》载:“数引公卿郎将,列于禁坐。广求民瘼,观纳风谣。故能内外匪懈,百姓宽息。”光武帝多次召见群臣,会商国事,广泛了解民间疾苦,收集阅读反映民风民情的民歌民谣,所以朝廷内外都不敢有所松懈,老百姓也可以得到“宽息”。

光武帝在自己勤于政务、身体力行的同时,还选贤任能了一大批勤政务实、政绩卓著的官吏,如大司徒邓禹、伏湛和大臣李通、宋弘及南阳太守杜诗、渔阳太守张堪、桂阳太守卫飒、九真太守任延等。这些能臣贤吏勤政爱民,兢兢业业,不仅助推实现了光武中兴,也为后世留下了勤政敬业的道德遗风。

克勤克俭 俭政光武

刘秀把节俭上升为国家制度,使俭政成为与仁政、勤政、廉政并列的治国方略之一。

光武帝身体力行倡行俭政、去奢去逸。《后汉书·循吏列传》载:“初,光武长于民间,颇达情伪,见稼穑艰难,百姓病害,至天下已定,务用安静……身衣大练,色无重彩,耳不听郑卫之音,手不持珠玉之玩,宫房无私爱,左右无偏恩。”光武帝出身平民,知道耕田种地的艰难和老百姓的疾苦,因此非常节俭,身穿粗布做成的衣服,服饰没有华丽的色彩,不听格调低下的诸如郑国、卫国的靡靡之音,不把玩欣赏珠宝玉石等玩物,颇有文帝之风。

东汉建立之初,光武帝就下令:“损上林池籞之官,废骋望弋猎之事。”也就是缩减上林苑专门为皇家游乐服务的官员,废除皇帝及朝廷游猎的制度安排。光武帝不贪图享乐,首先压减上林苑官员规模,进而从根本上废除“弋猎之事”,为皇帝本人、为朝廷减少游乐性开支提供了制度性保障。

在丧葬问题上,光武帝也厉行节俭,以实际行动倡导薄葬之风。东汉建武二十六年(公元50年),光武帝开始为自己修建陵墓。“将作大匠窦融上言园陵广袤,无虑所用。”而光武帝明确要求自己的陵园占地不能过大,最多二三顷,也不能封土为山,随葬品只能用“陶人瓦器、木车茅马”。

东汉中元二年(公元57年),光武帝病逝于洛阳,死前他留下遗诏:“……务从约省。刺史、二千石长吏皆无离城郭,无遣吏及因邮奏。”不仅严令州、郡等高级官员不得离开驻地到京城奔丧,而且连派遣下属官吏或邮传呈致唁函,也不允许。“务从约省”,几近苛刻。

皇帝这样节衣缩食,朝臣们自然争相紧跟,上行下效,以俭为荣。很快,在东汉初年的皇朝内外、全国上下,厉行节约蔚然成风。

光武帝倡导节约的另一个重要举措,是坚决压缩朝廷及各级地方政府的公共经费开支。据《后汉书·循吏列传》记载,光武帝对朝廷文书起草运转,提出了具体和操作性极强的节支要求:“其以手迹赐方国者,皆一札十行,细书成文。勤约之风,行于上下。”凡是皇帝亲笔手书下达到地方郡县或侯国的文书,都要以细小的字体书写,以至于“一札十行”,勤俭节约的风气盛行一时。

光武帝深感后宫嫔妃制度积弊甚多,特别是奢靡之风必须着力革除。“及光武中兴,斫雕为朴,六宫称号,唯皇后、贵人。贵人金印紫绶,奉不过粟数十斛。又置美人、宫人、采女三等,并无爵秩,岁时赏赐充给而已。”(《后汉书·皇后纪》)光武帝将后宫的称号,只保留皇后和贵人两级,贵人的俸禄只有“粟数十斛”。设置美人、宫人、采女三级,不再授予爵禄,只赏赐一些生活必用。光武帝通过减人、减级、减薪,最大限度削减了后宫人数和经费开支。

鉴于东汉初年因战乱户数、人口大量减少的问题,光武帝在建武六年(公元30年)下达诏书:“今百姓遭难,户口耗少,而县官吏职所置尚繁,其令司隶、州牧各实其部,省减吏员。”据《后汉书·光武帝纪》记载:“于是条奏并四百余县,吏职减损,十置其一。”一下子裁减、合并了400多个县。地方官吏职数设置,在原来基础上,10个官员职数只保留一个。省减吏员后,官僚机构设置不仅适应了社会管理需要,而且还大大减轻了国库负担。

光武帝下诏严禁地方向朝廷“进贡”,明令要求“异味不得有所献御”。他认为,向朝廷进献美味,不仅白白浪费饲养费用,还要在运输过程中,耗费沿途官民人力物力,劳民伤财,“疲费过所”,因此,严令“太官勿复受”。

奉法不避 廉政光武

光武帝治理国家的一个重大举措,就是奉法不避,不徇私情,以廉护国。

《资治通鉴·汉纪》记载,东汉建武十七年(公元41年),怀縣的李子春两个孙子杀人,县令赵憙“穷治其奸”,“二孙自杀”,赵憙逮捕收押李子春欲治其罪。京城贵戚为李子春说情请托者有数十人,赵憙不为所动。光武帝的叔叔赵王刘良临死前向光武帝请求赦免李子春,光武帝没有同意,“吏奉法律,不可枉也”。事后,光武帝不仅没有惩戒赵憙,还提拔他为平原太守,以示标榜。

东汉建武十五年(公元39年)十一月,刚刚就任大司徒还不满一年的欧阳歙,“坐前为汝南太守,度田不实,赃罪千万下狱”(《资治通鉴·世祖光武皇帝》)。欧阳歙祖上八代为博士,学生门徒遍布朝野。欧阳歙入狱后,他的弟子1000多人聚集皇宫,为其哀告求情。平原郡有个书生叫礼震,当时才17岁,他向光武帝请求,“求代歙死”。面对如此舆论压力,“帝竟不赦,歙死狱中”。

强肃贪腐,光武帝不看地位高低,不论官职大小,不困于人情,不羁于舆情,依法处罪,以法倡廉,可谓雷霆万钧。东汉开国,政教清明,当得益于此。

在强力肃贪的同时,光武帝加大引导和教化的力度,双管齐下,确保东汉王朝上下清廉。东汉建立之后,光武帝开始大封功臣。但在封赏之前,总是提醒告诫在先,犹如当今任职前的廉政提醒谈话。他告诫开国功臣们说:“诸将业远功大,诚欲传于无穷,宜如临深渊,如履薄冰,战战栗栗,日慎一日。”守约守俭守法,这就是光武帝对功臣们的廉政要求。

作为唯一一个同时拥有“中兴之君”与“定鼎帝王”两项头衔的帝王,光武帝刘秀的勤政廉政思想,时至今日,依旧闪耀光辉,启示后人。