修身守正 激浊扬清 在不断改造主观世界中锻造廉洁风骨

靳怀堾

人生在世,其实就是干两件事情,即“两个改造”:一个是改造外在的客观世界,创造更多的物质财富和精神财富,让我们的生活更富足和美好;一个是改造内在的主观世界,修养自己,提升精神境界,让自己活得更像个人。用毛主席的话说,就是“做一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”。

为什么要不断改造自己的主观世界

为何要不断改造我们的主观世界呢?一言以蔽之,“破心中贼难”!

习近平总书记指出:“一个人能否廉洁自律,最大的诱惑是自己,最难战胜的敌人也是自己。一个人战胜不了自己,制度设计得再缜密,也会‘法令滋彰,盗贼多有。”

现实社会中,由于人的意识中自私性驱动,人们都希望自己的利益最大化。但许多人却把这种利益诉求埋藏在心底,有话不明说,给自己戴上一副道德的面具,于是社会上出现了许多“伪君子”。有人说,维系社会运转的,表面上是一套“道德体系”,实际上是一种“利益体系”,所以才有了潜规则这一说。

其实,趋利避害是人的本性,没有对错。但要有一个基本底线:在追求自己利益的同时,不能以损害社会和他人的利益为前提。

一个人,就是“本我、自我、超我”的复杂混合体。三个“我”的比例多大,决定你人生的成色和价值。我们要大力压缩“本我”的空间,使自己尽可能多一些“自我”,同时努力追求“超我”,即使“虽不能至”,也要“心向往之”。

需要指出的是,不能完全抹杀“本我”存在的意义。人的本能就是各种各样的欲望。本能没有了,生命也就结束了。欲望是把双刃剑,因为追求更好生活的欲望,人类改变了世界,创造了文明,也改变了自己,从猿变成了人。但凡事都有度,过度的贪婪,过分的淫欲,过多的索取,不但对自然界和他人造成了戕害,也使人类心灵异化、行为扭曲——它可以让聪明的人变得愚蠢(利令智昏),让理性的人变得疯狂,让高尚的人变得庸俗。贪欲的潘多拉盒子一旦打开,就会如决堤的洪水、脱缰的野马、无底的黑洞,必然导致人在无法无天、为所欲为中走向毁灭。

所以,儒家讲中庸,主张不偏不倚、过犹不及,强调“君子爱财,取之有道”;君子好色,要“发乎情,止乎礼”。

破“心中贼”做“廉洁士”

贪欲是人性中的弱点,也是滋生腐败的最大诱因。因此,我们在改造主观世界时,一定要把戒贪尚廉作为重要的内容,修身守正、激浊扬清,常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心、常破心中之贼,做一名道德高尚的清廉之人。

我们常用廉洁来形容人的品行高洁。

“廉洁”一词最早出现在屈原的《楚辞》中。《楚辞·招魂》云:“朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。”意思是说,我年幼时秉持清廉的德行,献身于道义而没有稍微减轻。《楚辞·卜居》云:“宁廉洁正直以自清乎。”意思是说,我要廉洁正直,使自己保持清白。

东汉学者王逸在《楚辞章句》中注释道:“不受曰廉,不污曰洁。”其意为,不接受他人馈赠的钱财礼物,不让自己的清白人品受到玷污,就是廉洁。

作为一种道德品质,廉洁不仅是对每个人的基本要求,更是为官从政者的必备素质。

当下,全面从严治党,既要靠治标,猛药去疴、重典治乱;也要靠治本,正心修身、激浊扬清,拒腐蚀,永不沾。2022年,中共中央办公厅印发《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》指出,要以理想信念强基固本,以先进文化启智润心,以高尚道德砥砺品质。

如何破“心中贼”,做“廉洁士”呢?

信仰至上,补钙固本

当下,中国社会面临的最大的问题,就是部分民众缺乏善良向上、闪烁人性光辉的信仰。信仰缺失的后果很嚴重,最直接的表现是毫无敬畏、心浮气躁,功利至上、见利忘义,传统意义上的理想与崇高被无情地踩在脚下。于是,制售假冒伪劣商品者有之;为了争夺父母留下的财产,兄弟反目、姐妹成仇者有之;对待弱者,不帮不扶、冷漠无情者有之。

习近平总书记指出:“理想信念就是共产党人精神上的‘钙,没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会‘缺钙,就会得‘软骨病。”

在党内,也出现了部分党员干部对马克思主义动摇、社会主义信念淡薄,甚至忘记和抛弃共产主义理想的现象。于是,以权谋私、腐化堕落者有之;拉山头、搞宗派、结党营私者有之;担当精神缺失,只要权力不担责任,玩忽职守、敷衍怠政者有之。

纵观我们党的历史,无数的革命先烈,都拥有坚定的信仰和坚强的意志,不畏艰险勇往直前,以流血牺牲的代价,换来了今天的美好社会和幸福生活。

“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。”面对敌人的屠刀,夏明翰之所以能大义凛然,吟出这样震撼人心的诗句,是因为他心中有崇高的革命信仰和对共产主义必胜的信念。“相信,中国一定有个可赞美的光明前途!”这是在国民党反动派狱中的方志敏怀揣的信仰,这信仰让他不悲观、不颓唐,而是以惊人的毅力和顽强的意志,克服种种困难和疾病折磨,写下十几篇重要文稿和信件,最著名的当数充满光明和理想的《可爱的中国》。

一个当年访问过延安的美国人约翰·科林回忆:“我被共产党人为目标奋斗的精神所感动,人们在空气中可以嗅到这种气息。”这种气息就是信仰。而这种信仰的光辉,能照亮人生的道路,让人勇往直前,无坚不摧。中国共产党能够从小到大、从弱到强,最后战胜无数艰难险阻,取得革命和建设的伟大胜利,在很大程度上靠的就是革命信仰的力量。

当年抗美援朝时,毛主席说:“美军钢多气少,我军钢少气多。”志愿军能够打败美国佬,靠的是一股血性胆气,这血性胆气从何而来,从某种意义上说就是保家卫国的意志和信仰(不信邪、不怕鬼的信仰,吓不倒、压不垮的底气,敢于亮剑、敢于胜利的豪气)。

无数事实也证明,动摇了信仰、丢掉了宗旨,就会出大问题、栽大跟头。许多腐败分子之所以从“好同志”变为“阶下囚”,根本的原因在于崇高信仰的动摇或不断丧失。

理想信念不是与生俱来的,也不是一劳永逸的,需要我们不断筑牢信仰之基,补足精神之钙,才能确保思想上纯洁、政治上坚定、廉洁上自觉。

培根铸魂,启智润心

习近平总书记指出:“要善于运用中华优秀传统文化中凝结的哲学思想、人文精神、道德理念来明是非、辨善恶、知廉耻,自觉做为政以德、正心修身的典范。”

清正廉洁是党员干部的立身之本,是推动新时代新征程党和国家事业的坚实保障。我们要从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取营养、培根铸魂,开启智慧、滋润心田,从而不断激浊扬清,使自己时刻充盈着浩然正气。

文化是精神层面的东西,润物细无声,从根本上支配着我们的思维和行动。

当下的中国社会,一部分人除了信仰缺失外,还有人文精神的缺失。什么是人文精神呢?人文精神是一种普遍的人类自我关怀,表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切,对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视,对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。仁民、爱物、真诚、正直、公道、善良、利他、悲悯、包容、宽厚等等,这些都是人文精神。古人推崇“修齐治平”,把修身列为首位。北宋著名政治家王安石说:“修其心治其身,而后可以为政天下。”强调修心是为政的前提。身心本一体,修身即修心。

中华传统水文化中,蕴含着丰富的思想道德资源。

君子比德,是中国古代美学的重要思想之一,意谓以自然对象之美来比喻、象征君子美德。古人最爱用的喻体,一是玉,一是水,即以玉和水比德。

以玉比德,如《荀子·德行》:“夫玉者,君子比德焉。温润而泽,仁也;栗而理,知也;坚刚而不屈,义也;廉而不刿,行也;折而不挠,勇也;瑕适并见,情也;扣之,其声清扬而远闻,其止辍然,辞也。”认为玉具备色柔温润、有秩序、有条理等自然属性,可以象征仁、智、义、勇等美好的德行,故君子以玉比德。

古人以水比德的章句更多。

老子说:“上善若水。水善利万物而不争。处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”(《道德经·第八章》)意思是说,最高尚的品德像水一样。水善于做有利于万物的事情而不与他们争功争名争利,停留在众人都不喜欢的地方。水德近于道,合于道体的人,好比水。这就把水人格化了,并推崇到无以复加的境界。

庄子说:“形劳而不休则弊,精用而不已则劳,劳则竭。水之性,不杂则清,莫动则平;郁闭而不流,亦不能清,天德之象也。故曰,纯粹而不杂,静一而不变,淡而无为,动而以天行,此养神之道也。”(《庄子·外篇·刻意》)意思是说,形体劳累不休息就会疲乏不堪,精力使用过度就会元气劳损,元气劳损就会精力枯竭。水的本性,不混杂就清澈,不扰动就平静;闭塞而不流通,也不能清澈,这是自然本质的现象。所以说,纯净精粹而不混杂,虚静专一而不改变,恬淡而不乱作为,运动则遵循自然规律,这是养神的道理。这里,庄子是借水喻理。

孔子有名言:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”这里,孔子将“智者”与“仁者”的习性作了比较,认为智者如水,流动奔腾,永不停息,喜欢奇思妙想,乐于开拓进取;仁者如山,仁慈宽厚,稳重不迁,喜欢平和安静,乐于稳坐钓台。显然,孔子的这一命题包含着这样的含义:一定的自然对象之所以引起人们的喜爱,是因为它有某种和人的精神相契合的地方。正因为智者的品格与水接近,仁者的品格与山接近,所以孔子才说“知者乐水,仁者乐山”。

孟子说:“流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达。”(《孟子·尽心上》)孟子称赞水具有“不盈科(坑坎,即坑洼)不行”的品性——流水不放过任何坑坑洼洼,不把它們填满便不会向前流,这种脚踏实地、循序渐进的品格,正是立志行道的君子所应追慕效法的。

如此看来,老子、庄子、孔子、孟子等先贤对水的推崇,着眼的不是水的自然之美,而是试图通过水这个介质,来架起水之美与人之善之间内在联系的桥梁,以放大“水德”的社会意义和价值,并由此推衍出立身处世的道理和准则。

修身自省,勤掸灰尘

古代仁人志士,都是先进行自我修养,端正思想,然后才能整顿好自己的家,进而治好自己的国,进而登上平天下的舞台。

“人啊,认识你自己。”这是刻在希腊阿波罗神殿上的一句名言。认识自己,是我们人生中一件至关重要的事。“我是谁?从哪里来?要到哪里去?”这是哲学最根本的三大问。只有知道我是谁,才能知道我要干什么,才能知道我要往哪里去,才能找到自己的位置。认识的制高点是自我认知,人只有认识自己,才能战胜自己,超越自我。提高自我认知能力的最好办法之一就是反省。

曾子云:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎,传不习乎?”(《论语·学而》)人非圣贤,孰能无过,过而改之,善莫大焉。如何知过改过,古人给我们提供了一个好的方法,就是“三省吾身”,即经常“内自省”“内自讼”,自觉改过迁善。

唐代有一个高僧叫神秀,写过这样一则偈语:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使有尘埃。”这个时时拂拭的过程,其实也是反思和掸掉思想上的灰尘的过程。

宋代理学家朱熹说:“日省其身,有则改之,无则加勉。”明代心学的创建者王阳明说:“破山中贼易,破心中贼难。”“心中贼”就是心中的那些不良欲望、不正经的意念、低俗的追求等。如何破除“心中贼”呢?离不开“三省吾身”这个途径。学会反思、善于自我剖析、自我矫正,小病小治、大症大医,真正“从事上改、从理上改、从心上改”,从而达成“从前种种,譬如昨日死;往后种种,譬如今日生”的效果,从而达成自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的目标。

在廉洁的问题上,要常思贪欲之害,常怀律己之心。

当年,有个叫靖大荣的贪官,曾担任江苏省徐州市政府副秘书长、建设局局长,平时就是没有“常思贪欲之害”,贪污受贿,被绳之以法。在监狱的铁窗下,她进行了反思,细算了腐败付出代价的七笔账:

一算“政治账”,自毁前程!

二算“经济账”,倾家荡产!

三算“名誉账”,身败名裂!

四算“家庭账”,夫离女散!

五算“亲情账”,众叛亲离!

六算“自由账”,身陷牢笼!

七算“健康账”,身心憔悴!

这七笔账算下来,真是触目惊心,笔笔都是不值得!

这里笔者想说,在“家庭账”中,她还忽略了一点,就是孝道。古话讲:百善孝为先。孝有两个层次,小孝和大孝。小孝,是指承欢膝下,四事供养(分别指饮食、衣服、卧具、汤药,都是生活最基本的必需品),物质上能满足父母的需求。大孝指显亲,即通过建功立业,奉献社会光宗耀祖,让父母倍感骄傲和自豪。正如《孝经》所说:“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”儿女违法乱纪,让父母受牵连,脸上无光,在邻里面前抬不起头来,这是大不孝。

慎独慎微,始终如一

慎独是儒家的一个重要概念,语出《礼记·大学》:“此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。”慎,就是小心谨慎,随时戒备;独就是独处,独自行事。意思是说,一个人内心的真诚一定全会表现在外。所以君子在一个人独处时,一定更为小心谨慎,不敢随便。慎独,强调的是在没有外在监督的情况下,始终不渝、更加小心地坚守自己的道德信念,自觉按道德要求行事。

许多人之所以犯贪腐方面的错误甚至罪恶,就是没有慎独如初,严守公与私的边界,从公车私用、公款旅游、公款宴请这些小事、小节开始,一步步沦陷,直至走上贪腐之路。

慎独,讲究个人的道德修养,看重个人的品行操守,是个人修养风范的最高境界。慎独,是一种品德、一种境界、一种觉悟、一种睿智,是检验假君子的试金石。与其出事后才知道悔恨,不如平日里防微杜渐,时刻绷紧廉洁从政这根弦,坚守初心,不论是在公开场合还是独处之时,都做到表里如一,慎独如初。

夕惕若厉,心存敬畏

敬畏,是指人类对待事物的一种既敬重又害怕的状态。这里的敬,除了恭敬之外,还有严肃认真的意思;这里的畏,除了惧怕之外,还有小心谨慎的意思。

南宋理学家朱熹说:“君子之心,常怀敬畏。”明代大儒方孝孺说:“凡善怕者,必身有所正,言有所规,行有所止,偶有逾矩,亦不出大格。”没有敬畏之心,行为可能变得肆无忌惮,甚至为所欲为。心存敬畏,就会谨言慎行,有所为,有所不为。人生在世,只有心存敬畏,才能感知世间万物的神圣,才能有内心的庄严与自知。头上三尺有神明,人在做,天在看。只有心存敬畏,才不会胡作非为,才会“知足不辱,知止不殆,可以长久”(《道德经·第四十四章》)。只有心存敬畏,才能更加充满理性、良知与责任感,律己、慎言、慎行,才会不走偏、越界,甚至达到“从心所欲不逾矩”的境界。

作为一个人,自我很渺小,与外部世界相比,我们个体的力量又是那样的微不足道,所谓“浑身是铁能打几根钉”,我们又怎能不心怀恭敬、恐惧呢?我们要敬畏的东西很多,诸如敬畏自然、敬畏生命、敬畏人民、敬畏组织、敬畏师长等等。作为一名国家干部,要强调特别敬畏党纪国法和敬畏道德伦理。敬畏党纪国法,是因为我们是执纪者,更要带头遵纪守法。

当下,一些腐败分子之所以走上犯罪的道路,在很大程度上与不知敬畏有关,为满足自己的贪欲,置党纪国法于不顾。比如,水利部近期通报的田克军、李志忠等违纪违法典型案例,就是因为他们胆大妄为,将公权作为谋取私利的手段。

可以说,遵纪守法是我们安身立命的最基本要求、素养和底线。我们要尊重法纪的神圣,敬畏法纪的威严,养成自觉依法依纪依规办事的习惯。敬畏道德伦理,最基本的是要坚守天地良心,这是我们做人做事的底线。在任何情况下,我们必须坚守住天地良心这道底线,在形形色色的诱惑和考验面前不动摇、不偏移、不迷失,守得住清贫,耐得住寂寞,经得住诱惑,始终让人生之船沿着正确的轨道前进;同时还要抬升底线的高度,以更高的标准要求自己,进一步提升自己的道德标准。

见贤思齐,调高标尺

“见贤思齐”这个词,出自《论语·里仁》:“子曰:‘见贤思齐,见不贤而内自省之。”意指见到有才德的人就想着与他齐平。就是以先进模范为榜样,沿着榜样的足迹前行,尽可能向榜样的标尺递进。看到不好的人和事,要引以为戒,不犯同样的错误。

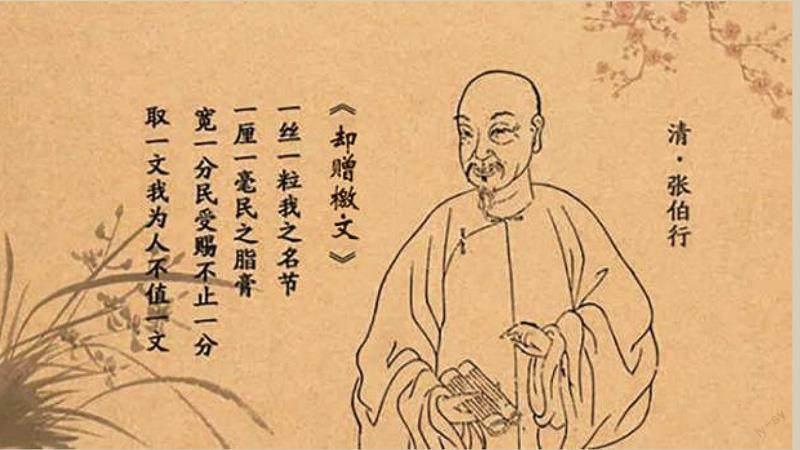

在清廉自守方面,有春秋孔子的“君子不饮盗泉之水”,有东汉杨震的“四知却金”,有东汉末刘宠的“抛钱入江”,有三国陆绩的“压舱石”,有隋代赵轨的“清廉如水”,有宋代张之才的“去时犹似到时贫”,有明代况钟的“不带江南一寸棉”,有清代张伯行的《却赠檄文》……总之,在中国历史上,许多仁人志士正是以“廉洁”为压舱石,才行不迷航,青史留名,传为千古佳话。

在当代,“县委书记的榜样”焦裕禄、“人民的好公仆”孔繁森、“严以修身”的好干部杨善洲、“长江之子”郑守仁、“一生守护洞庭”的余元君……这些先进典型展现出的崇高道德情操和清廉风范,为我们树起了一座座精神的丰碑。

接受监督,闻过则喜

有道是,没监督的权力,必然导致腐败。领导干部也是人,人性的弱点一点也不比别人少;领导干部不是生活在真空中,社会上的恶风陋俗和浊流污物同样会渗透到身心中。因而,提高自身的免疫力,除了靠严格自律要求,经常打扫自己思想上的垃圾和心灵上的尘埃外,也少不了他律的约束和监督。须知,没有约束的权力,有时就会像脱了缰的野马,在欲望的草原上肆意狂奔。

毛泽东主席在延安时期就强调,有无认真的批评和自我批评,“是我们和其他政党互相区别的显著的标志之一”。并把它确立为党的三大作风之一,使其成为我们党自我革新、自我提高的锐利武器。习近平总书记更加明确地指出:“权力是需要监督的,沒有监督的权力就会异化,绝对权力导致绝对腐败。”对我们党来说外部监督是必要的,但从根本上讲还在于强化自身监督。

因此,面对他律,我们绝不能排斥,而是要牢固树立“信任不能代替监督”的观念,增强“严管就是厚爱”的自觉,习惯在“放大镜”和“聚光灯”下行使权力,在思想上正确认识监督,在感情上真诚欢迎监督,在行动上自觉接受监督,做到闻过则喜,乐于接受,勇于改正,切实把自己置于党内监督、民主监督、法律监督和群众监督之下。

善交益友,不交损友

交友就像给素丝染色,近朱者赤,近墨者黑。不论是交益友还是交损友,都会对你的世界观、人生观、价值观产生潜移默化的影响。所以交友不可不慎重。我们要树立这样的交友观:善交益友,乐交诤友,不交损友。

下棋找高手,弄斧到班门,交友交益友。多与品德高尚的人为伍、为友,他们给你的主要是正能量的东西。少交狐朋狗友,他们给你的大多是负能量的东西。作为官员,特别要慎与企业老板交友,他们往往是看中你的权势地位,才会结交你。经常与他们打交道,会使你的世界观变得现实和功利,对金钱愈发贪婪,对奢靡生活更加向往,削減了你抵御腐败侵蚀的能力。

所谓诤友,是指勇于指出朋友的缺点错误,敢于为“头脑发热”朋友“泼冷水”的人。人人都会犯错误,人人都有迷糊的时候,但由于是当局者,往往不自知。陈毅有句名言:“难得是诤友,当面敢批评。”如果没有旁观的诤友直言相告,就可能迷失方向,误入歧途。一代名君李世民,以人为镜,用诤臣魏征等人,广开言路,明晓得失,从而成就贞观之治。魏征死后,李世民感叹:“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

广交诤友、多听批评,既有利于提高党员干部个人素质,防微杜渐,也有利于党员干部广纳善言、掌握实情,科学决策和行政。领导干部在岗有权,有权就可能以权谋私,出现腐败。如果我们在岗位上多一些诤友,及时谈话提醒,加强批评与自我批评,那么有些干部在违纪违法的路上就可能早一点止步。

追求高雅,远离低俗

在中国古代,琴棋书画是许多文人墨客的日常功课和人文情致。这种情致之所以被推崇,是因为它关系并影响人格构成和审美情趣,反映和体现一个人的修养。如果一个人的生活情趣不文明、不健康,品德操守上就容易被打开缺口,出现思想滑坡,流于低俗庸俗。事实证明,一些党员干部道德堕落、生活腐化,就是从生活情趣不健康开始而逐渐蜕变的。

因此,我们要抵御庸俗、低俗病毒的侵蚀,就必须培养高雅的个人情趣。最好是“一文一武”,文即文化方面,如读书、琴棋书画、摄影;武即体育方面,如打乒乓球、羽毛球或游泳等。业余时间去做这些雅事,你一定既充实又快乐。

古往今来,许多高雅之士把读书当成改造精神世界的基本途径。“读书如吃饭,善吃者长精神,不善吃者生疾病。”可见,读书不只是为了获得知识,更重要的是通过读书实现思想改造和精神的升华。希望大家把读书学习作为一种爱、需求和习惯,“一日不可无此君”。通过读书,培养高雅情趣、高尚情操,做一个有修养、有品位、有格调的人。