基于“四创七步”的《建筑施工技术》“专创融合”课程教学改革实践*

冯娇伟(河南应用技术职业学院,河南 郑州 450042)

“专创融合”是指将创新创业教育与专业教育相互渗透、相互融通。2021年9月,国务院下发了《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》,文件指出,提升大学生创新创业能力,需以将创新创业教育贯穿人才培养全过程、提升教师创新创业教育教学能力、加强大学生创新创业培训三点教学改革为关键抓手。创新创业教育的关键在于教授学生事业和企业创建知识,培养其实践能力、对事业的领导力和不确定环境下把握机会的能力,训练其问题导向思维和批判性思维[1]。“十四五”建筑业发展规划中指出“以推动建筑业高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以推动智能建造与新型建筑工业化协同发展为动力,加快建筑业转型升级,实现绿色低碳发展,切实提高发展质量和效益”。

以上政策为专业教育与创新创业教育指明了方向。本文重点研究如何将创新创业教育贯穿人才培养的全过程,探索“专创融合”背景下的课程教学模式。

1 建工类专业《建筑施工技术》课程教育困境

《建筑施工技术》是建筑工程技术专业的一门核心课程,具有很强的实践性和应用性,旨在让学生掌握建筑施工技术的基本理论和实践技能。在专创融合的背景下,课程必须适应行业发展的需要,注重学生的实践能力、职业素养及创新创业能力的培养。而传统的教学存在“重理论轻技能、强知识弱素质、多师教少生学”的问题,无法满足建筑行业对高素质人才的需求[2],概括起来主要有以下几个方面:

1.1 建工类教育落后于数字经济的快速发展

当前,以“BIM、云计算、物联网、智能设备、大数据”等为代表的当代先进技术发展迅速。这些新技术的综合应用加快了建筑施工行业“智慧工地”的创新发展,实现绿色、智能和宜居的智慧建筑必将成为建筑行业发展的方向。

传统的建筑施工人才知识框架和专业技能逐步被更新和升级,建筑工程技术专业的理论和技能与社会产业发展出现了不匹配现象。建筑施工企业数字化转型将对施工管理人员的信息技术、管理能力和职业道德等方面提出更高的要求。在建筑工程技术专业教育尚不足以应对建筑智能建造发展的当下,建工类专业《建筑施工技术》课程教育也必然满足不了专业人才培养的社会职业发展需求。

1.2 传统课程目标不能适应企业发展需要

传统的《建筑施工技术》课程知识目标为“要求学生掌握各分部分项工程的施工工艺、技术要点及施工质量标准”,能力目标为“要求学生会建筑各分部分项工程的施工与验收”。课程教学目标缺少对学生职业素质的培养,学生缺少工程伦理意识以及精益求精的大国工匠精神,无法满足实际岗位需求;课程内容与建筑施工行业发展严重脱节,不能反映建筑行业发展的新模式,无法满足智能建造与新型建筑工业化协同发展的需求。

1.3 教学方式不能满足学生发展需求

《建筑施工技术》课程知识点琐碎难以记忆,施工过程抽象难以理解,教学内容枯燥难以学习。再加上高职院校学生学习能力普遍较弱,学习主动性差。采用传统的“填鸭式”讲授模式,无法有效激发学生的学习兴趣及调动学生的积极性,课程教学目标达成度低,学生专业能力不达标,从而影响到在创新创业活动中由专业能力树立起来的核心竞争力。因此,创新课堂教学方式,推进课程教学改革,是有效达成育人目标的必由之路,是实现“专创融合”、提升人才培养质量的关键所在。

1.4 专创融合度不够高

面对国家经济高质量发展战略和建筑业转型发展需求,高校“双创”教育是新时代高等教育改革和现代化建设的重要切入点。然而,目前部分高校在课程设置、教学方式及实践活动等创新创业教育环节中,都不同程度地存在与专业教育相脱离的问题。专业教育课程与创新创业教育课程存在“两张皮”的现象。有的学校仅开设1~2门“双创”基础教育课程,不重视建工类基础课程教育,满足不了学生职业发展的实际需求。

基于上述问题,河南应用技术职业学院《建筑施工技术》课程教学团队,从2018年开始探索线上线下混合式课程改革。自翻转课堂上线以来,建立学习资源100余项,通过课程思政和专创融合改革以提升课程教学效果,起到了示范带动作用。课程立足学科特色,依托省级精品在线课程建设以及学校对课程思政、数字化转型课程教学改革和专创融合等系列项目立项,创新教学理念,丰富教学方法和手段,探索教研相长,系统培养学生职业技能及素养,提升学生的就业创业能力,为建筑业的转型发展培养高质量的技能人才。

2 《建筑施工技术》“专创融合”课程教学模式研究

2.1 确定教学目标

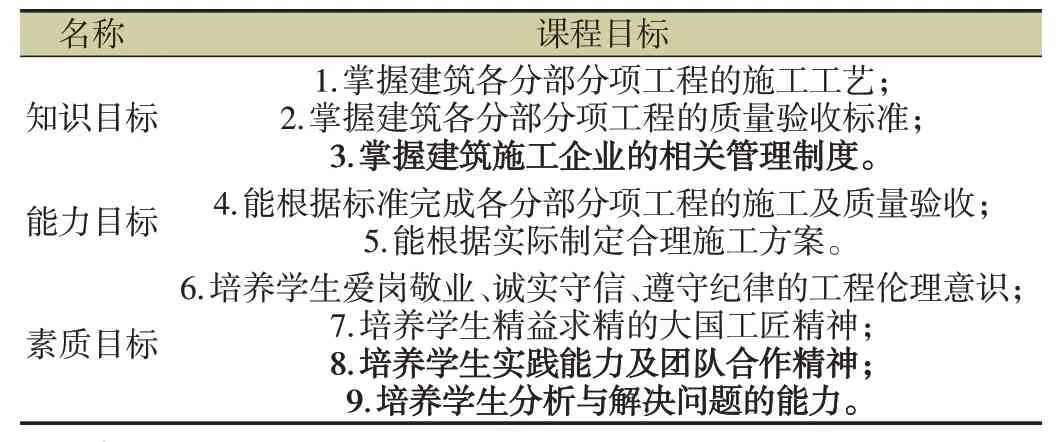

基于以上分析,根据学校“以质量立校、以人才强校、以特色兴校”的办学理念以及“工学结合、理实一体、技能递进”的人才培养模式,结合建筑工程技术专业人才培养方案及《建筑施工技术》课程内容,融入创新创业教育目标,确定建筑施工技术“专创融合”课程教学目标,见表1。

表1 课程目标

2.2 重塑教学内容

通过深入剖析课程的专业教学内容,挖掘其中蕴含的深厚价值观念,融入任务载体,重构教学内容,修订教学大纲。最终确定课程内容分为地基处理与基础工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、结构安装工程、防水工程、装饰工程、装配式建筑施工等7个项目,均为建筑工程分部分项工程中的典型项目。

这些课程内容看似并列关系,实则遵循施工规律科学有序,由下至上,便于联系实际,获得成就感,提升学习积极性和主动性。课堂教学内容融入工程伦理、工匠精神和实践能力等“专创融合”元素,同时,结合“1+X”职业技能等级标准和学生技能竞赛考核标准,解决了课程内容滞后于行业应用需求,无法满足建筑企业新职业、新岗位、新业态、新模式需要的问题,培养了学生的创新意识。各并列项目的“专创融合”内涵大同小异,在反复练习中,便于学生专业教育素养和创新创业教育素养的提升,实现“学习者→实践者→创造者”的进阶提升,为“专创融合”教学目标的达成提供了载体。

2.3 构建教学模式

为有效达成教学目标,构建了“四创七步”的课程教学模式,其具体含义为:

课堂教学融入“四创”理念,即创建网络平台、创造探究氛围、创立虚拟环境、创设岗位情境。解决了建筑施工工艺抽象难于记忆、技术复杂难于再现、隐蔽工程难于观察、现场危险难于管理的教学“四难”问题,有助于激发学生的学习兴趣,充分调动学生的积极性,为“专创融合”教学目标的达成提供了保障。

课堂实施共分为“七步”,即课前预习→课程导入→知识讲解→仿真练习→效果检验→总结评价→课后拓展,实现课堂四重交互,即学生与课程资源的知识认知交互、与虚拟仿真平台的技能训练交互、与小组同学之间的竞赛交互、与授课教师的教学反馈交互,解决了课堂重知识轻能力、教学质量不高的难题,为“专创融合”教学目标的达成提供了路径。

2.4 创新教学评价

该课程采用诊断性评价、形成性评价、终结性评价及增值性评价相结合的评价方式,通过多元的评价方式、评估证据和评价主体,将知识、能力及素质目标达成度融入教学实施全过程,解决了传统课堂评价形式单一、不能真实反映学生素质和能力学习成果、无法驱动有效教与学的问题,为“专创融合”教学目标的达成提供了依据。

3 《建筑施工技术》“专创融合”课程教学改革案例

以《建筑施工技术》课程中的“土方机械化施工”这一教学任务为例,在能力本位教育和成果导向教育(OBE)等职业教育理念的基础上进行了本土化应用实践,对课堂教学进行全方位改革与实践。

3.1 课前教学活动

课前预习,实现学生与线上资源的第一重交互。学生从在线课程网站丰富的学习资源初步获得教学任务对应的知识,并通过参与课前讨论、提出学习疑问反馈学习效果,训练其问题导向思维,培养学生分析问题与解决问题的能力。

3.2 课中教学活动

课中采用线上线下混合式教学模式,包括课程导入、知识讲解、仿真练习、效果检验、总结评价等五个教学环节(表2),从而实现学生与虚拟仿真系统、小组成员和授课教师之间的交互,整个课堂教学过程将三重交互融入这五个主要环节,每个环节都为达成课堂教学知识目标、能力目标和素质目标服务。

3.3 课后教学活动

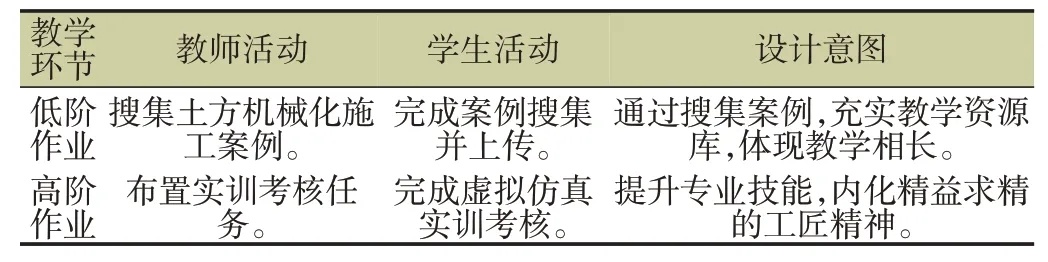

课后通过布置低阶作业与高阶作业,实现分层次教学。低阶作业为搜集工程案例,可以充实教学资源库,体现教学相长;高阶作业为完成实训考核任务,可以进一步提升专业技能,内化精益求精的大国工匠精神,见表3。

表3 课后教学实施的过程和做法

3.4 课堂评价

本案例采用诊断性评价、形成性评价、终结性评价及增值性评价相结合的考核方式,将“专创融合”元素考核融入各评价内容中。

4 结语

“专创融合”是保障高职院校高质量发展与提高人才培养质量的有效途径,是贯彻落实国家提倡的“大众创业、万众创新”政策的重要举措,探索“专创融合”的教学模式是高校课程教学改革的重点,希望能以此推动学生的职业素养及创新创业素养的提升,以适应快速迭代和日益竞争的时代环境。