行政举报的法律关系解析

摘 要:行政举报作为行政执法领域的公私合作行为,各方主体发生法律上的特定联系既是法律规范的实现形式,也蕴含着复杂多样的法律关系。解构行政举报功能价值的过程中,行政行为这个理论工具存在短板,而法律关系可提供更为全面的分析框架与方法指引。行政举报法律关系到的主体比较广泛,其实施行为应具备合理相信与善意两个标准;客体可分为“对人性”与“对事性”两类,二者指向被举报事项的违法性。通过明确行政举报的权利属性并展开法律解释,发现它属于一种“作为特定法律技术”的权利。举报人与行政机关的合作型行政法律关系、被举报人与行政机关的处理类行政法律关系、举报人与被举报人的民事法律关系,共同构成了完满的行政举报法律关系,三方的权利义务结构丰富了行政法律关系的学理,并预示着社会治理模式的创新发展。

关键词:行政举报;法律关系;行政执法;接诉即办;社会治理

中图分类号:D922.1文献标志码:A文章编号:1672-9684(2024)01-0086-10

近年来,公民向行政机关披露违法行为的行政举报现象非常突出。所谓行政举报,是指公民、法人或其他组织就他人涉嫌违法的事项,向具有法定职权的行政机关反映并请求予以处理的行为[1]。行政举报制度正迅猛发展,其在政策导向、法律规范及执法实践方面得以规范与完善。在中央文件方面,2021年8月印发的《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》明确规定:“畅通违法行为投诉举报渠道,对举报严重违法违规行为和重大风险隐患的有功人员依法予以奖励和严格保护。”2021年1月公布的《法治中国建设规划(2020—2025年)》提出,“完善行政执法投诉举报和处理机制”。在法定依据上,《证券法》《个人信息保护法》《反食品浪费法》《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》《北京市接诉即办条例》等法律规范设定了行政举报条款①。在执法环节,举报人向行政机关提供了大量的违法线索,例如多地交警部门创设了“随手拍”微信小程序,市民可通过手机拍摄举报包括占用应急车道、违停等机动车违法事项[2]。此类公私合作行为内嵌于社会监督体系,能够弥补行政执法能力的不足,为破解社会治理难题提供了有力协助。鉴于不少行政法律规范中“举报”容易和“投诉”“检举”等概念混用,为明确行文论域,本文所述“行政举报”仅指公民等个体为维护公共利益披露第三人的违法事项的行为,且举报事项一般不涉及举报人自身权益。

理论与实务界围绕行政举报的要点展开了激烈讨论,其中观察视角集中于法理基础、司法审查、法律难点及制度完善等多个方面②。应该看到,法律规范主要是由法律关系的建构来实现对社会关系的调整,行政举报类法律规范蕴含着复杂多样的法律关系。法律关系并非新颖词汇,其在司法文献中可谓滥觞已久。作为正式的法律概念,“法律关系”最早在1789年由德国法学家古斯塔夫·胡果提出③。学界主流观点认为,法律关系是根据法律规范产生的、以主体之间的权利义务形式表现出来的特殊社会关系。进言之,法律关系是法律规范逻辑化与体系化的基础概念,可作为解析行政举报的基本范畴。下文将研究视角聚焦于法律关系维度,旨在确定举报人、被举报人以及行政机关之间的权利义务结构,为制度的进一步完善提供方法论指引。

一、法律关系作为解析行政举报的基本范畴

以往对行政法实践问题进行解构的理论工具主要是行政行为。行政行为是行政法學最基础的概念之一,该理论在传统行政法领域占据极其重要的地位,关涉行政活动合法性控制、法律效力界定以及相对人权利保护等论题,“提供了行政活动合法性的评判标准与私人权利救济的钥匙” ④。行政行为构建了行政法教义学的理论框架,曾被广泛喻为行政法学体系的“阿基米德支点”。

(一)行政行为理论对行政举报的解释力不足

行政行为在应对日趋复杂的行政实践时存在短板。“行政行为”一词由法国为满足行政审判的需求而创设,随后被引入到德国、日本、我国台湾等国家和地区。为符合本土化习惯,引入的行政行为概念多数会受到不同程度的修正,故在不同国家或地区及语境下的含义存在些许差别。随着行政管理的变迁以及行政法学体系化的发展,行政行为理论遭遇了一定困局。传统行政法中脱胎于司法审查的行政行为概念,所聚焦的往往仅是类似于原告的私人单方的合法权益[3]。当前社会关系逐步变得越来越多样,各类主体之间蕴藏着更为多元的利益关系。

现代行政活动发展趋势下,行政行为理论的解释力存在减弱迹象,具体到行政举报领域,该理论同样存在不足。行政活动的运行是一个动态的、整体化的流程,行政行为只是最终产品,行政行为理论缺乏对时间维度的把握,存在片段化、静态化的局限[4]。行政举报中的行政行为只是一个方面,无法全面解析各方主体的法律地位。行政举报中比较常规的行为是举报处理行为,不过,举报处理行为的重点却指向了被举报人,如对其实施相应的行政措施。与此同时,行政行为理论无法涵盖所有参与主体。现代行政体现出诸多主体之间协同参与、交互作用的特点,而行政行为理论侧重于从行政的立场去分析国家与人民的关系,更关注“行政机关—行政相对人”之间的双边法律关系。有观点认为,行政机关依照职权行政的行为并非没有任何启动要素,如个体的举报行为就能够成为其启动因素[5]239。如果将举报处理行为视作依职权行政行为,那么举报人处于何种法律定位呢?此种行政行为无疑模糊了举报人的法律地位,缺乏对相关主体应有的覆盖,忽视了对理论与实践中大量存在的举报人的保护与权利保障。行政行为理论框架下举报人这一行政法主体,易被视为处于附属地位的“第三方”,其权利缺乏体察、难以实现。因而行政举报迫切需要全方位的研究范式。

(二)行政举报法律关系的宏观考察

解析行政举报的功能价值过程中,行政法律关系是一种可供选择的理论模式。所谓行政法律关系,是法律关系在行政法领域中的运用,指行政法律规范对行政权力行使过程中引发的各类社会关系予以调整而呈现出的权利义务关系[6]17。行政法律关系的提出,得益于上世纪六十年代德国公法学界关于 “法律关系论”的研究。作为行政法学体系改革的重要理论之一,“法律关系论”在日本等地受到了普遍关注。行政法律关系不是新出现的概念工具,它拥有和行政行为一样悠久的历史,只是在反思行政法学体系时被重新发现。行政法以行政关系为调整对象,行政关系经行政法调整便上升为行政法律关系。行政法律关系设定某个法律主体能够要求其他主体承担作为或不作为的义务,为考察法律行为提供了更为周全的分析框架,便于观察多数参与主体的权利主张。

行政法律关系关注了参与主体及其行为的动态变化过程,其中行政机关对多元利益的协调都被统一地予以考虑,故运用行政法律关系探讨行政举报是具有意义的尝试。在公私合作、服务行政等理念的指引下,行政合同、民营化等新型实践发生了从行政行为到法律关系的转型定位,为行政举报提供了某种借鉴。行政处罚、行政许可等传统行政行为,包含的法律关系仅限于行政机关与公民之间的双边法律关系,其中的权利义务关系及救济方法简单明了[7]。行政举报运行过程中法律关系复杂,而行政法律关系能够对多重利益及复数主体的多维法律关系进行评判,因而行政法律关系在行政举报中较为适用。

需注意的是,行政法律关系并非完全否定行政行为的概念分析价值,行政行为的理性构成与启动作用亦不可忽略。借助行政法律关系可在一定意义上填补行政行为的理论空白,给举报方式提供明确、整体的分析框架。明确行政举报的法律要义,需剖析行政举报法律关系的构造,即考察主体、客体与内容三个要素。

二、行政举报法律关系的主体与客体

(一)行政举报的主体

行政举报的主体是法律关系的参加者,具体指实施举报的行为人,即举报人。举报主体非常广泛,既可以是自然人,也可以是法人,还可以是其他社会组织。从主体角度看,基本可划分为个人举报与单位举报两类,实践中主要以个人举报为主,举报人的主体资格比较宽松,不受国籍、籍贯、职业、出身、经济状况、所处地域等因素限制[8]43。如《税收征管法》第13条规定,任何单位和个人都有权举报违反税收法律的行为;《海洋环境保护法》第4条规定,一切单位和个人都有权举报污染损害海洋环境的行为;《秦皇岛市养犬管理条例》第9条明确规定:“任何单位和个人有权对违反本条例规定的行为进行举报、投诉。”鉴于部分行政领域的特殊要求,举报主体有一定资格要求。2010年美国《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act,后称 Dodd-Frank)在规则中明确提出,只有自然人有资格成为证券举报的主体,公司或其他组织不具备相关权限⑤。个人举报一般只是个体的意思表示,个人可采取不同方式向行政机关提供有关线索。

与个人举报相比,单位举报的范围较为多元,公司、企业、社会组织等都可能成为举报人。单位举报通常是一个单位绝大多数人的共同意思表示,凡是经过单位决策流程进行的举报都具有对外性。单位一旦作出举报决定,在行动上就会比较坚定,会期望行政机关介入其中并进行调查处理。这些年互联网逐渐成为社会交往的重要载体,网络领域随之成为单位举报的高发地[9]。例如2019年6月知名企业格力电器在微博上向国家市场监督管理总局举报称,“奥克斯公司生产销售不合格的空调产品”[10]。单位向行政机关举报其他单位的违法行为,除了社会道义的因素之外,不排除有行业竞争这一外在动力因素,尽管如此,也不宜从整体上否认同行举报的价值。在个人举报和单位举报之间,还存在着多人举报的类型,即由不特定的多数群体向行政机关进行举报,生活中常见的“联名举报”便是典型。概言之,举报主体具备不特定性、群众性、多层次性的特征。

除上述主体范围外,现实中广泛存在的“说闲话者”不属于行政举报的行为主体。他们只是在日常生活中谈论相关事项,其言论是出于猎奇心理。而举报人从一开始就要有一个明确的目标,即期待有权机关对举报事项进行制止或纠正[11]。“说闲话者”的行为即便能够对案件线索进行披露,却未预期行政机关介入其中,因而不符合行政举报的现实意涵。概言之,只要举报人具有基本的民事行为能力或意思表示能力,能够有效提供相关信息且主观上有举报的意识即可。

举报人实施举报行为须具备相应的主观要素,包括合理相信与善意两个维度。一方面,所谓合理相信,是指举报人向行政机关反映情况时,根据其自身的知识结构、社会经验及初步证据,可以合理相信被举报人存在不当行为[12]28-35。申言之,合理相信的标准包括主观评价与客观权衡两个要件。主观评价要件上,举报人对不法行为的判定既是个人根据法律素养、道德责任感等作出的判断,也是结合专业知识与生活经验所作出的评估,其举报行为应当尽可能避免错讹或向行政机关提供毫无价值的信息。潜在的举报人必须考虑披露的信息真正关涉公共利益,否则其举报行为可能难以得到法律的支持[13]。当然,不能要求举报人必须确信举报事项完全满足相关条件。所谓客观权衡,是指举报人理应掌握一定的证据材料,以证明举报事项违反了法律规范或相关规定。如根据《银行保险违法行为举报处理办法》第8条的规定,举报人有相关的证明材料属于受理条件。另一方面,善意标准考察的是举报人的行为动机。域外法如英国《公益披露法》在第42B条、第43C条等条款中皆有“善意”的要求。行政举报在拓宽公众参与渠道、畅通公众诉求表达中的功效十分显著,是提升社会治理效能的有益探索[14]。行政举报不应成为举报人攫取私益的工具,应当具有“善意”的价值诉求。善意标准要求举报人的动机不得出于不正当目的,而如何明辨举报人的意图却并不简单。正当包括正义与中性,即举报人出于保障公共利益的正义心态,或基于好奇将所了解的情况告知行政机关。不正当目的即是出于非法或不良的心态而进行的恶意举报。另外,对善意的认定应采用相对宽松的解释方法,举报动机不可能完全是纯粹的,只要夹杂着“私利”的混合动机在整体上符合公益即可。甚至有观点提出,举报不必追问动机,无论举报人是出于正义还是为了获得奖金,以及出于其他任何原因,只要举报行为本身合法就不应反对[15],举报动机不会削弱举报行为的正当性,不能因为主观目的不够光明正大就否定举报行为。

(二)行政举报的客体

客体是行政举报法律关系所指向的对象,即被举报行为或事件。只有具备了客体这一中介并承载某种利益价值,各方主体之间才能形成法律關系。举报的客体可分为“对事性”与“对人性”两类。所谓“对事性”举报,是举报的客体指向于被举报事件。此种举报客体的产生往往是因为举报人不清楚具体的个人是谁,但举报事件的时间、地点、结果等一些现实要素存在。所谓“对人性”举报,是举报人控告其他单位或个人的违法行为。这些被举报人一般是涉嫌行政违法的当事人,如食品安全领域的生产经营者、交通安全领域的违章人员、环境保护领域的违法者等等。举报人实施告知信息时,应尽可能协助行政机关准确锁定被举报人的范围。行政机关的一项关键任务,就是查明被举报人的身份及不当情况,并将不符合举报条件的被举报人排除在外。“对事性”是以一定行为形态去辅佐认识判断,“对人性”的举报客体亦指不当事件,只是事件主体的身份自始得以明确。

三、行政举报法律关系的核心内容:权利义务

法律关系的背后是权利义务,“权利义务理论是中国现代法理学的理论内核”[16]。各方主体在一定条件下依照法律或约定所享有的权利或应承担的义务,构成行政举报法律关系的基本内容。权利、义务是法的价值得以实现的方式,是行政举报类法律规范在社会关系中的具体落实[17]93。权利与义务作为法理学的一对基石,二者的关系结构彰显了行政举报法律规范的价值取向。不同主体按要求行使权利、履行义务并由此发生特定法律上的联系,这既是行政举报类法律规范的实现状态,也显示了法律关系的实际情形。“没有无义务的权利,也没有无权利的义务”[18]137,行政法律关系中的权利义务存在对应性,一般不存在某一方主体只享有权利而另一方只履行义务的情况。行政举报法律关系的核心,乃是行政机关、举报人乃至被举报人之间受法律约束,彼此发生相互作用的权利义务关系。对权利义务的探析应放置在整体性、全局性的视角下予以探讨,权利类型的确定关系到行政举报处理中的职权展开以及后续的诉讼救济类型的设计。具体讨论权利义务之前,有必要厘清行政举报的本质属性,即属于法律权利还是法律义务。只有明确了该启动要件的特性,才能对法律关系中的权利义务进行明确阐释。

(一)行政举报是一种权利吗?

1.行政举报的权利义务属性辨析

权利是目的,义务只是实现權利的手段。从当前学界的主张来看,关于举报的权利义务属性,一般分为三种观点:举报是一种权利,举报是一种义务,举报兼具权利义务属性。易言之,对其属性的辨析以“权利说”“义务说”和“权利义务综合说”[19]等观点为主。“权利说”认为,行政举报源自宪法上的监督权,公民对违法行为的举报自然属于权利范畴;“义务说”强调,公民及时举报违法行为存在正当性与必要性,不然将承担不利后果;“权利义务综合说”提出,举报既是公民的权利,也是公民的义务,指向任何违法行为。

那么,行政举报到底是权利还是义务呢?倘若行政举报只是单纯的权利,意味着权利主体有权自主确定是否行使该权利,表明公民可以根据自身意愿决定是否举报。假设行政举报属于义务属性,基于义务的必为性与强制性,那么当公民发现违法线索时就必须向行政机关披露,承担相应的协助义务。不禁要问,权利与义务可以在行政举报中兼容吗?法律体系中存在权利义务复合体的现象,比如在刑事诉讼领域,举报成为了权利与义务的复合体⑥。尽管《刑事诉讼法》没有提及公民的法律责任,但已经明确指出了举报的义务属性。笔者认为,行政法领域与刑事领域的举报应当有所不同,这是由两个领域的属性所决定的,也与举报对象的危害程度不同有关。刑事领域的犯罪行为,社会危害性大,应当使犯罪行为更好地被控制,从而尽可能保障公共利益。而行政法领域的违法行为,未达到如此严重的程度。

多数立法者看来,行政举报应当是一种权利,这可以从“有权”二字加以推导[20]。比如《价格法》第38条规定“个人均有权对价格违法行为进行举报”;《邮政法》第66条规定“任何单位和个人有权向邮政主管部门举报”。从类似的规范结构可知,法律赋予了举报人权利。我国现行有效的法律,大多数将举报作为权利予以对待。举报的权利属性多一些,而义务属性则少些。举报是自愿的,行为是自由的。当然,现实中似乎有法律规定了义务性举报。如《道路交通安全法》第71条规定:机动车发生交通事故逃逸的,现场目击人员应当向公安机关交通管理部门或交通警察举报。这类条文表述的“应当”字样像一种典型的法律义务要求,但是其中的规范技术与逻辑结构存在可商榷之处。一方面,考察该条款的法律技术发现,不存在完整的“有义务、有后果”的规范设定。而义务性举报意味着举报人没有选择的空间,只要举报人知晓相关信息就必须向行政机关披露,不作为将承担相应的法律后果。义务概念比较强调“应当性”和“必要性”,即作为期待中的行为模式而存在,义务承担者无法自主抛却义务,且无权拒不履行义务。另一方面,一旦将《道路交通安全法》第71条设定义务性条款,它便可能成为交通主管部门推脱职责的借口。立法者为普通公民设定上述义务,尚不存在具有说服力的理由。行政管理是行政机关的义务,而非普通公民的义务[21]。普通公民作为交通行政管理领域的对象,其举报行为的确能够协助行政机关加强管理。然而,行政机关不能将自身的义务强加于公民。在交通行政管理领域,不管是事故现场目击人员和其他知情人员,还是交通肇事的逃逸人员,双方实际上都属于被管理对象。对普通公民设定举报义务,将难免产生权力与权利的错位,其产生的法律效果并不理想。因而,类似于第71条的法律条款从形式上设置的举报要求,不宜认定为一种义务性举报,而是鼓励公民积极作为。

将行政举报界定为义务,既可能产生法律强人所难的悖论,也无义务设置的合理依据。一方面,公民对违法行为认识不全,行政举报作为义务存在法律难题,而判断被举报行为是否违法的职权往往是行政机关才能行使。何为违法?违法行为存在复杂的构成,所涉及的法律规范包括权利规范、义务规范和禁止性规范等[22]多种内容。每个公民的法律掌握程度不同,对举报知识了解有多有少,认知违法行为的能力不足。另一方面,法律与道德的辩证关系难以支持将行政举报设定为义务。义务的设置需要考虑社会必要性与道德应当性等合理依据。将行政举报设定为义务,意味着法律对社会关系的管控尤为强烈,公共权力对社会秩序的干预得到增强。否定举报作为义务,则意味着国家对道德的重视,法律对社会固有道德的尊重。倘若某一个公民的近亲属涉嫌违法,公民基于义务的强制性,“不得不”进行举报,尽管顾及了法律秩序等公共利益,却无形中影响了公民之间的自然社会联系,此种联系基于人性与公民朴素的道德情感。这对传统的人伦道德是一种冲击,尤其是对近亲属等亲密关系之间的人际信任关系与道德秩序的极大破坏,难免对私人关系的忠诚友爱义务造成某种损害。义务本身具有客观性、明确性的特点,行政举报本身是道德性很强的范畴,一旦法律对此种道德性范畴加以规定,难免存在公权侵犯公民私权之虞。

综上,倡导行政举报的权利属性更为合适。当举报人认为时机合适时,可随时向行政机关披露违法行为。行政举报具有一种“维护社会秩序的自觉性”,公民享有自主选择举报的权利。

2.行政举报是“作为特定法律技术”的权利

明确了行政举报的权利属性后,有必要厘定它在权利体系中的定位。权利是从法律规范到法律关系再到法律责任的构成要素,通贯法律制度运行和操作的整个过程。每一种权利都赋予权利主体某种能力或可能,厘定了权利类型后才能够掌握举报人的权能。权利这个概念作为人类社会演进到特定历史时期的产物,其出现与个人主义观念的兴盛不无关系。如有学者所述,只有当世俗个人主义与自由意志主义成为权利概念的学理根基之时,现代性的权利概念才得以产生⑦。对权利体系的理解绕不开以个体权利为导向的类型化整理。

关于个体权利的描述中,主观权利是一种比较典型的界定。有关权利属性的界定,可追溯到德国法的主观权利与客观规则。所有的法当然都是客观规则,但并不是都赋予公民以主观权利[23]。当公民由客观的法则而获得法律上的权能,才可能具有主观权利。主观权利作为一般性的法理概念,指的是法律规范赋予主体的权能,即为了实现个人利益,要求他人为或不为一定行为的权利[24]152。在一定意义上,基本权利是主观权利的特殊体现形态。主观权利在具体实践中表现为某种请求权,即其他人具有相应的法律义务。否则,主观权利将失去实现的要件。简言之,主观权利直接维系的是自身利益。行政举报本身并不会直接触及举报人的个体利益,因而不属于主观权利的范畴。

進一步看,权利类型可以分为公权利与私权利。那么,行政举报可能是公权利或者私权利吗?公权利与私权利的二元划分,是基于公法与私法而相应对权利所作的分类。作为公权利,是由公法规定的私主体用来对抗、制约国家或相关权力的一种权利,公权利的运行围绕着国家或社会的公共利益。而私权利的享有主体是作为社会市民的自然人,我们通常说的生命、自由、平等、财产及安全等权利便属于私权利的类型,此种权利类型旨在实现私人在私法上的利益。换言之,公权是私人对公权力的一种抗争,而私权利蕴含着私人对抗其他私主体的意思自治。具体到行政举报领域,既不是私人与私人的利益对抗,也并非私人对公权机关的制约。故而,行政举报无法归入此种权利属性。

笔者认为,行政举报并非主观权利,也不是公、私权利的范畴,而是作为一种基于特别法律技术而衍生的权利类型。凯尔森认为,权利体系中存在那些“作为特定法律技术”的权利,它们存在的价值并不是为了保障权利人的私益,而旨在启动与公益相关的某种义务[25]140。行政举报作为不特定公众向行政机关请求查处违法事项的行为,自然具备了公共利益的导向。将行政举报界定成“作为特定法律技术”的权利,是从法律技术意义上描述其概念,旨在借助作为社会公众的权利主体的力量去推进行政执法程序的运行。举报人对违法事项的举报,并非出于个人利益的考量。据此,行政举报是不以“个体利益”为导向的特定权利,凸显出了公益性权利的特质,在客观上发挥了维护公共利益的作用。

(二)行政举报法律关系中各方主体的权利义务

明晰了行政举报的权利属性之后,还应揭示各方主体的权利义务,这里主要涉及行政机关、举报人和被举报人三方的权利义务。

1.行政机关的权利义务

行政机关作为法定的国家机关,享有的权利实际上是一种公共权力。具体来说,此种权力可以表现为以下几种形式:(1)违法判断权。在行政举报法律制度中,其中的一大关键是谁能够判定举报事项违法。行政机关才是违法判断的主体,有资格判定被举报人的违法行为。基于行政机关的公权力属性以及法定职责,这种判断事项违法的权利只能由行政机关享有[26],违法判断权是行政机关对违法事项展开调查、开展行政执法的基础条件。(2)违法查处权。查处权是一种行政职权,需要根据披露的违法事实成立与否而定,于实践中具体表现为行政处罚、行政强制等具体的行政行为。当然,将前述权利理解为一种国家义务的达成亦无不可。行政机关作为公共权力的核心载体,依法行使职权乃是行政机关对国家必须履行的义务,而“政府(国家)的首要义务是为公民提供保护”[27]。行政举报中行政机关运用职权查处违法行为,隐含着保护社会公众这一国家义务。可以说,行政机关的权利与义务存在辩证关系。

与此同时,行政机关存在它自身的义务。此种义务是法律规定的要求行政机关必须作出一定行为或不作出一定行为的约束。根据行政法平衡论的观点,在行政机关与相对人的权利义务关系中,权利与义务在总体上应当平衡[28]。平衡论对民主与效率的理论关怀,在行政机关应对行政举报事项时得以适用,即在行政执法过程中嵌入公正民主的要素。法定义务是行政举报的刚性部分,行政机关应当不折不扣地遵守。其中,最鲜明的义务就是告知。如《食品安全法》第115条规定:县级以上食品安全行政机关接到举报后,对属于本部门职责的,应当受理并在法定期限内及时答复、核实、处理。类似这样的法律还有很多,并非所有法律规范都会规定行政机关的告知义务。这种告知义务还可能是行政行为的附属产物,如行政机关行使举报处理职权时会衍生出附随的告知义务。综观行政法律规范可知,不少条款都规定了行政机关在作出行政行为时应当将相关的内容、依据、权利义务等事项告知利害关系人[29]。试举一例,行政机关发现被举报人确实存在违法事实之后,其作出处理时应当向被举报人及相关违法者作出法律上的告知。与告知义务接近的是,行政机关还有保障举报事项移交衔接的义务。当行政机关收到举报线索时,发现其对该事项不存在管辖权限,通常会告知举报人不予受理。此外,为满足行政效率原则要求的高效便民[30]45,行政机关将可能承担更多的移交义务,如将举报材料移送至其他行政机关进行处理。

2.举报人的权利义务

尽管行政举报本身是权利,但不意味着举报人不需要承担义务。首先,在权利方面,举报人具有在个人意志指引下的行为自由。具体而言,举报人有选择举报方式的权利。行政举报是一种行为权能,理论上举报人可以选择自己认为合适的方式,至于方式的效果,却不是举报人必须考虑的问题,而是行政机关应当引导和鼓励的事项。其次,举报人有权拒绝作证。有观点认为,举报人在一定程度上等同于证人。笔者认为,不宜将举报人视为证人,规定其有作证的义务,将会打击举报人的积极性。再次,举报人享有一定的知情权。例如,《食品药品投诉举报管理办法》第9条规定举报人享有处理结果的知情权⑧。显然,举报人举报违法行为之后,一般都比较关注案件的处理结果。如果行政机关及时将处理结果反馈给他,无疑可以激励其今后继续举报违法行为的积极性。此外,举报人享有诸多权利,我国在人身权保护、公民权及奖励收益权等方面构建了严密的权利体系。

行政举报权利是相对的,举报人行使权利时要受到义务的限制。举报人应承担的相关义务,可概括为以下几个方面:其一,对举报事项的真实性负责。这是举报人必须优先履行的义务,不能凭空捏造、道听途说、夸大其词。实践中举报人诬告的情形并不鲜见,而不实的举报容易引发社会秩序的混乱。举报人接受行政机关的调查、询问时,应全力配合,如实描述相关情况和提供相关证据,禁止伪造证据构陷他人,并应当保守举报秘密,否则将有可能承擔法律责任。其二,适当协助调查的义务。举报人所反映的违法线索问题能否得到查处,结果取决于行政机关对事实的调查。据此,举报人有必要配合行政机关的调查,为违法事项的查明提供协助。为提升行政机关的举报查实率,保障不存在违法行为的被举报人的合法权益不受损害,举报人应承担必要的举证义务,即收集初步、简单的线索和证据,协助行政机关核实现有证据,推动调查程序的展开。其三,禁止侵害公共利益与他人合法权益。举报人应当在法律规定范围内作出行为,否则就可能构成违法。举报的道德性与法律性要求举报人应当正确、审慎行使自己的权利,不得通过不正当手段获得他人的隐私以及进行不正当竞争,举报方式应合理有序。如《山东省食品安全举报奖励办法(试行)》第14条明确规定,举报人应秉持真实性的原则,借举报之名故意虚构事实诬告他人或谋取不正当利益的,应当承担相应法律责任。其四,遵守保密规定。举报人的保密义务是指在行政机关发布有关被举报人的信息之前,举报人应当对了解的内容进行保密,严禁向其他没有职权的组织和个人披露有关信息。这样的规定,是为了防止被举报人的违法线索被销毁。另外,举报人在得知举报处理结果后,不得任意披露处理结果。行政机关对于举报事项可能会进行一定反馈,其中涉及国家秘密、商业秘密或其他不宜公开的信息时,举报人不应披露相关信息以防造成不必要的侵权。

3.被举报人的权利义务

被举报人享有的权利,首先是有权对被举报事项作出解释说明。在行政机关处理举报时,其可以参加或进行申辩,若对举报处理不服,有向上一级部门进行申辩、寻求救济的权利,此为保障被举报人权利的应有之义。关于救济的方式,有行政复议、行政诉讼等多种渠道。此时被举报人相当于行政行为的相对人,他拥有的权利与其他行政相对人一致。

另一方面,被举报人具有履行一定义务的必要性。义务是作为期待中的行为模式而存在,是“应当”的规范行为模式[31]。被举报人承担的义务主要是遵循规范性行为,之所以要其承担此义务,是因为行政举报所包含的规则。被举报人应配合行政机关查清被举报事项,并对查实的违法行为承担法律责任。应看到,接受举报事实、不得打击报复也是被举报人应当遵循的义务,此种义务源自法律与道德的双重评价。假设被举报人对举报人挟私报复,将导致举报人的利益受到损害,而挟私报复本身也涉嫌违法,是对法律秩序的损害。

四、行政举报与行政法律关系的学理更新

行政举报法律关系是行政举报法律问题研究的基本范畴,该范畴是法律调整行政举报关系的产物,是对行政法律关系的发展创新。行政法律关系的内部结构较为复杂,根据不同标准可划分为内部与外部、实体与程序、原生与派生等多种类型。一般在涉及三方或多方的行政法律关系中,主要是行政机关与行政相对人、第三人之间的法律关系。在行政举报方面,则是行政机关、举报人与被举报人三者之间的关系[32]。在行政举报功能实现的过程中,最为关键的是行政机关与这两个私主体之间的法律关系,其中包括举报人与行政机关因合作关系形成的行政法律关系,被举报人则与行政机关形成了传统的行政法律关系。这和一般涉及第三人的复效行政行为、行政法律关系有所区别,理由在于:一般触及第三人的行政法律关系,主体包括行政机关、行政相对人和第三人,行政机关对行政相对人作出行政行为,而第三人由于和行政行为存在利害关系,其权利也受到行政机关的影响。因而,第三人容易成为行政相对人。同理,有法官认为,行政举报案件基本类似于理论上所指的“第三方请求履责之诉”,即相较于行政机关和相对人,处于第三方地位的社会公众认为被监管者侵犯了合法权益,而请求行政机关介入并进行处理[33]190。不过,其中依然有一定差异。

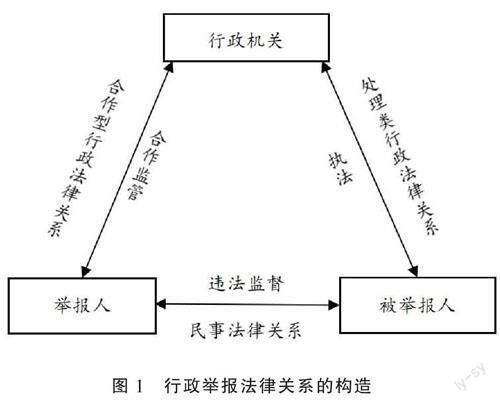

实际上,行政举报已经引发了行政法律关系的学理更新,行政举报法律关系也丰富了行政法律关系的类型化研究。举报人基于“作为特定法律技术”的权利,他此时并非一般意义上的第三人,不需要被动接受行政行为的规范,而是主动参与行政执法活动。在举报人协助下,行政机关根据法定职责处理举报事项,故而,三方形成特殊的行政法律关系。具体而言,行政机关收到公民举报之后,不仅要处理举报事项,而且还应及时将处理结果反馈给举报人。这表明,举报人运用举报这个纽带在三方之间搭建了法律关系。在行政机关处理举报事项的过程中,举报人往往处于行政法律关系中的第三人地位。而且,举报人与被举报人的关系,与行政相对人与第三人的关系也有所不同,三方产生法律关系的触发要素存在差异。行政举报中存在着“三边”法律关系。在新兴法律关系背景下,“行政机关—举报人—被举报人”的三角结构开始涌现,形成了多种面向的行政举报法律关系(参见图1)。在社会治理现代化语境中,这类行政现象改善了行政机关与监管对象之间的信息不对称,预示着行政举报型社会治理模式的创新发展。

首先,举报人与行政机关形成合作型行政法律关系。举报人在“作为特定法律技术”的权利的指引下,将违法线索告知行政机关,行政机关对举报事项进行调查处置,二者实际上具有潜在的合作关系。那么,双方存在着行政合作法律关系吗?行政合作法律关系是一种新型的行政法律关系,往往出现于行政协议、行政委托等行政领域当中,产生于行政机关与公民双方在协商一致基础上进行合作,从而达到既定的行政目标的过程中[34]。公民向行政机关进行举报后,虽然二者之间往往不存在直接的协商程序,但已经产生了实际的合作效果,共同致力于矫正违法行为,因而,将两者关系视作一种新型的合作型行政法律关系亦无不可,双方合作监管社会治理领域的违法行为,疏通了自下而上信息传达的渠道。有举报便有答复,行政机关应当作出相应的反馈。有反对观点则认为,虽然行政机关与举报人之间存在着“举报—答复”的法律关系,且这种行为发生在公民与行政机关之间,但并非构成了行政法律关系[35]。其实,根据国家保护义务的要求,前述观点不能成为“一刀切”式的判断。倘若有法律明确规定行政机关必须依法及时答复举报人,那么举报人很可能据此拥有了请求权。如果行政机关不予答复,不排除构成行政不作为的可能性,此时行政机关与举报人自然形成了行政法律关系。

其次,行政机关与被举报人形成处理类行政法律关系。这种举报处理一般需要满足行政违法性的判断,与常规行政处置活动没有差异。当举报事项属实,行政机关即能够作出处理,对被举报人作出对应的处置,此时行政法律关系形成。试举一例,某公民甲在大街上发现某饭店的广告牌涉嫌违法,遂向城市管理部门举报。该行政机关经调查发现,被举报的饭店广告牌并未违反法律法规,那么行政机关便不会对被举报人作出处理措施,双方不会产生行政法律关系。

最后,举报人与被举报人一般不存在法律关系,但偶尔会衍生出民事法律关系。举报人基于超然的法律地位,对涉嫌违法的行为展开社会监督。举报人对违法行为的监督不会在双方之间产生直接的行政法律关系,两者没有权利义务关系。但是,不排除二者因特殊事项而发生一定法律关系。譬如,由于举报人的恶意举报,行政机关因失误未能发现而对被举报人采取了错误的行政措施,此时被举报人的损失起因于举报人的行为。如果借举报之名行侮辱、诽谤之实,造成被举报人名誉受损,被举报人以其名誉权受侵害等事项为由向法院提起民事诉讼,法院应当受理。由此,举报人与被举报人之间将形成民事法律关系。

[责任编辑:蒋玉斌]

注释:

① 《证券法》第176条、《个人信息保护法》第65条、《反食品浪费法》第27条、《北京市接诉即办条例》第2条等法律条款对行政举报进行了明文规定。而《保障农民工工资支付条例》第10条、《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》等涉及举报的法规、规章更是不胜枚举。

② 相关论述可参见章志远《食品安全有奖举报制度之法理基础》,载《北京行政学院学报》2013年第2期;吴元元《公共执法中的私人力量——悬赏举报制度的法律经济学重述》,载《法学》2013年第9期;王贵松《论公益性内部举报的制度设计》,载《法商研究》2014年第4期;周雷《投诉举报人原告资格认定的司法理性》,载《当代法学》2021年第3期;李凌云、刘芙彤《行政举报及相关法律问题辨析》,载《行政与法》2021年第10期。

③ 法律关系之概念最早源自罗马法上的“法锁”观念。法锁形象地体现了债作为私法关系存在的约束性和客观强制性,为近代法律关系理论的创设打下基石。到了19世纪,德国历史法学派的创始人胡果根据罗马法学说抽象出“法律关系” (Rechtsverhaltnis)这一概念。而胡果的弟子卡尔·冯·萨维尼在1840年出版的《当代罗马法体系》中,又对法律关系进行了理论阐释,他以法律关系的类型为逻辑线索,奠定了德国现代民法的基本框架。参见杨代雄《古典私權一般理论及其对民法体系构造的影响》,北京大学出版社2009年版,第83页。

④ 行政行为具有“目的性”和“技术性”的双重属性,集中体现了其本身蕴含的多元化功能。参见鲁鹏宇《论行政法学的阿基米德支点——以德国行政法律关系论为核心的考察》,载《当代法学》2009年第5期。

⑤ 该法案的有关信息,可参考The Securities Exchange Act of 1934§21F,15U.S.C.§78u-6(2012)。除此之外,还可参见仇晓光、杨硕《证券举报人制度:价值源流、规则构成与启示》,载《社会科学战线》2016年第11期。

⑥ 《刑事诉讼法》第110条规定:“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。”

⑦ 现代权利概念的产生乃是理论上点滴进步的结果,它大致经历了两个阶段:一是自然法的世俗化,二是自由意志主义和权利概念的结合。参见方新军《权利概念的历史》,载《法学研究》2007年第4期。

⑧ 《食品药品投诉举报管理办法》第9条规定:“各级食品药品监督管理部门应当按照相关法律法规规定,对受理的投诉举报进行调查处理,并将处理结果反馈投诉举报人,及时解决和回应公众诉求。”

参考文献:

[1]伏创宇.行政举报案件中原告资格认定的构造[J].中国法学,2019(5):231-248.

[2]吴学安.“随手拍”叫板交通违法仍有功课要补[N].民主与法制时报,2020-08-08(2).

[3]王贵松.作为利害调整法的行政法[J].中国法学,2019(2):90-109.

[4]赵宏.法律关系取代行政行为的可能与困局[J].法学家,2015(3):32-54.

[5]姜明安.行政法[M].北京:北京大学出版社,2017.

[6]胡建淼.行政法学[M].北京:法律出版社,2015.

[7]陈军.公私合作背景下行政法发展动向分析[J].河北法学,2013(3):41-49.

[8]李卫国.举报制度:架起公众监督的桥梁[M].北京:中国方正出版社,2011.

[9]万华颖.新时代基层网格化治理的运行逻辑与优化路径[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(6):104-112.

[10]佚名.格力电器举报奥克斯生产销售不合格空调产品[EB/OL].新浪网.(2022-2-27)[2022-2-28].https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2019-06-10/doc-ihvhiqay4679781.shtml.

[11]周晓明.环境公益告发研究[J].现代法学,2014(2):128-138.

[12]JOHN Bowers, MARTIN Fodder,et al.Whistle-blowing:law and practice[M].Oxford:Oxford University Press,2007.

[13]周晓明.公益告发制度研究[J].中南大学学报(社会科学版),2015(2):73-79.

[14]马超,等.基于政务热线的基层治理新模式——以北京市“接诉即办”改革为例[J].北京行政学院学报,2020(5):39-47.

[15]何勇.格力举报奥克斯,追问动机不如查清事实[N].检察日报,2019-06-12(6).

[16]喻中.论梁启超对权利义务理论的贡献[J].法商研究,2016(1):183-192.

[17]张文显,主编.法理学[M].北京:高等教育出版社;北京大学出版社,2013.

[18]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1972.

[19]王贵松.论公益性内部举报的制度设计[J].法商研究,2014(4):72-81.

[20]黄锴.行政诉讼中举报人原告资格的审查路径——基于指导案例77号的分析[J].政治与法律,2017(10):138-149.

[21]刘文静.公民有举报义务吗[N].检察日报,2014-01-08(7).

[22]姜明安.行政违法行为与行政处罚[J].中国法学,1992(6):42-46.

[23]赵宏.主观权利与客观价值——基本权利在德国法中的两种面向[J].浙江社会科学,2011(3):38-46.

[24]哈特穆特·毛雷尔.行政法学总论[M].高家伟,译,北京:法律出版社,2000.

[25]凯尔森.法与国家的一般理论[M].沈宗灵,译.北京:商务印书馆,2013.

[26]李凌云.行政举报法律制度的演进、属性与功能[J].南海法学,2021(5):25-35.

[27]HEYMAN S J.The first duty of government:protection,liberty and the fourteenth amendment[J].Duke law journal,1991(3):32-35.

[28]罗豪才,等.现代行政法的理论基础——论行政机关与相对一方的权利义务平衡[J].中国法学,1993(1):52-59.

[29]杨小君.试论行政机关的告知义务[J].国家行政学院学报,2003(1):71-74.

[30]张树义.行政法学[M].北京:北京大学出版社,2012.

[31]钱大军.法律义务的逻辑分析[J].法制与社会发展,2003(2):83-93.

[32]单飞跃,王雪蕊.涉税举报:功能转型与制度优化[J].税务研究,2021(7):83-89.

[33]北京市第一中级人民法院课题组.涉部委投诉举报类行政案件审理标准研究[G]//中华人民共和国最高人民法院行政审判庭,编.行政执法与行政审判:总第68集.北京:中国法制出版社,2018.

[34]杨海坤,章志远.行政法律关系基本理论问题探析[J].河南省政法管理干部学院学报,2004(1):56-63.

[35]滕祥志.公法视域的涉税“举报—答复”法律关系探讨[J].涉外税务,2013(3):62-66.

Analysis of the Legal Relationship of Administrative Reporting

LI Ling-yun

(Law School,Beijing Wuzi University,Beijing101149,China)

Abstract:As a public-private cooperation in the field of administrative law enforcement,administrative reporting has a specific legal connection between the subjects of all parties,which is not only the realization form of legal norms,but also contains complex and diverse legal relations.In the process of deconstructing the functional value of administrative reporting,the author finds that the administrative behavior,as a theoretical tool,has shortcomings and the legal relationship can provide a more comprehensive analytical framework and methodological guidance.The subjects of the legal relationship of administrative reporting are relatively extensive,and the implementation behavior should have two standards:reasonable trust and goodwill.Objects can be divided into two categories:“individuals being reported” and “events being reported”,which point to the illegality of the reported matter.Clarifying the right attribute of administrative report and carrying out legal interpretation,the author finds that it belongs to a kind of right of being used as “a specific legal technology”.The cooperative administrative legal relationship between the informant and the administrative organ,the handling administrative legal relationship between the reported person and the administrative organ,and the civil legal relationship between the informant and the reported person constitute a perfect administrative reporting legal relationship.The structure of rights and obligations of the three parties enriches the theory of administrative legal relationship and indicates the innovative development of social governance model.

Key words:administrative reporting;legal relations;administrative law enforcement;handling the complaint immediately;social governance

收稿日期:2022-02-24

基金項目:中国法学会部级重点课题“法治政府建设中的行政举报法律制度研究”〔CLS(2021)B09〕

作者简介:李凌云(1992—),男,江西赣州人,北京物资学院法学院讲师,法学博士,主要从事行政法学研究。