能效“领跑者”制度与企业绿色创新

杜江 龚新蜀

收稿日期:2022.09.05 修回日期:2022.11.07

基金项目:文化名家暨“四个一批”人才工程、万人计划哲学社会科学领军人才项目(中宣办发〔2017〕25号);石河子大学青年创新拔尖人才项目(CXBJ202211)

作者简介:杜江(1994-),女,山西太原人,石河子大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为产业绿色转型;龚新蜀(1963-),女,四川遂宁人,博士,石河子大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为产业转型升级。

摘 要:节能提效是“双碳”目标下重点用能行业减碳的首要举措。以高耗能行业实施的能效“领跑者”制度为准自然实验,选取2011—2020年沪深A股上市高耗能行业企业微观数据,运用多期双重差分法分析能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的影响,考察地方政府生态环境注意力和企业高管环保经历对二者关系的调节作用。结果表明:能效“领跑者”制度能够显著提升企业绿色创新水平,政府生态环境注意力和高管环保经历在其中发挥负向调节作用。进一步研究发现,能效“领跑者”制度对非国有性质、低融资约束、低媒体关注度企业绿色创新的正向影响更显著。同时,政府生态环境注意力对国有性质、高融资约束、高媒体关注度企业具有显著负向调节作用,而高管环保经历仅在非国有企业发挥负向调节作用。

关键词:能效“领跑者”;高耗能企业;绿色创新;多期双重差分法

DOI:10.6049/kjjbydc.2022090105

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001.7348(2024)04.0141.10

0 引言

随着气候变化成为全人类共同的议题,碳排放成为世界各国关注的焦点。2020年,我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标。2022年6月,工业和信息化部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》,提出到2025年,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。在节能政策中,能效“领跑者”制度是在终端用能产品、高耗能行业和公共机构领域实施的自愿参与型环境规制。其中,针对高耗能行业实施的高耗能行业能效“领跑者”制度,明确将降低单位产品能耗作为政策目标,通过“能效领跑、鞭打慢牛”的方式,敦促能效落后的“非领跑”企业采取措施节能提效,与“双碳”目标具有手段和功能上的一致性。因此,自“双碳”目标提出以来,能效“领跑者”制度在各类意见方案中频频被提及。

绿色创新是实现节能提效目标的根本途径(华锦阳,2011)。根据既有研究,自愿型环境规制促进企业创新绩效提升的潜在机制可归纳如下:一是规制项目为企业创造价值,促使企业自发创新生产流程和产品,产生收益激励效應[1];二是以点带面,发挥实现规制目标企业的示范引领效应,形成创新实践信息分享的同僚网络[2]。我国自愿型环境规制较少,多数研究关注自愿型环境规制的收益激励效应。已有相关研究[3.4]表明,企业会主动改变生产行为以获得环境管理认证或政府优先采购权,同时促进绿色创新能力提升。政策能否发挥从点到面的带动作用,引领创新基础薄弱的后发企业追赶这一问题尚未有研究涉及,而能效“领跑者”制度这一“意在慢牛”的自愿型环境规制可成为新的研究切入点。从短期看,绿色创新的主要受益方是社会而非企业,企业将有限的资金用于创新活动会增加生产成本,降低生产率[5]。因此,偏好确定性利润与短期收益的理性企业高管很难主动将有限的生产资源投向绿色创新领域[6]。同时,高层梯队理论认为,企业高管的背景特征、价值观、思维模式等对组织战略选择和行为具有重要影响[7]。例如,高管环保经历必然会通过影响高管对环保的认知与解读,进而影响企业创新决策。已有研究主要探讨高管环保经历对企业绿色创新的影响[8.9],忽略了其在企业绿色创新过程中的情境作用。仅少数学者指出,在高管是否拥有环保经历情境下,企业环境创新存在显著差异[10]。对于政府干预较少的自愿型环境规制,高管对环境问题的关注、识别与解释可能是企业主动采取绿色行为的前提。因此,有必要考察在高管环保经历背景下,自愿型环境规制对企业绿色创新的影响。除内部因素外,作为环境治理与监管主体,地方政府会对辖区内企业创新决策实施有效干预。长期以来,竞赛式经济发展模式降低了政府对生态环境的注意力[11],在“政企合谋”中放松对高能耗、高污染企业的环境管制[12]。但在坚定的政府环境管理意志下,地方政府通过规制效应与遵从效应引导企业绿色生产,从而提高环境治理绩效(申伟宁等,2020)。因此,以往研究通常将地方政府生态环境注意力作为企业绿色创新驱动因素进行分析,但鲜有学者关注其发挥绿色创新促进作用的权变条件。在政府推行节能减排政策与绿色创新双重外部性的作用下,企业面临环境合法性和谋利性倾向的对立统一,促使自愿型环境规制对企业绿色创新的影响在不同政府生态环境注意力情境下的表现形态不一。

综上所述,本文可能的边际贡献主要有:一方面,区别于已有研究着重检验自愿型环境规制驱动企业绿色创新的激励效应,鲜有涉及环境规制示范作用的全局效应,本文以能效“领跑者”制度这一自愿型环境规制为切入点,揭示能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的影响,以期丰富自愿型环境规制政策效应评估相关研究。另一方面,从企业外部环境和内部治理角度,检验政府生态环境注意力和高管环保经历在能效“领跑者”制度与企业绿色创新间的调节作用,拓展影响自愿型环境规制与企业绿色创新关系的情景因素研究,以期在“双碳”目标下为高耗能企业采取有效的自愿型环境规制策略提供参考借鉴。

1 政策背景、理论分析与研究假设

1.1 政策背景

能效“领跑者”制度源自 20 世纪 90 年代的日本,是世界公认成效显著的节能政策。 2014 年12月31日,国家发改委牵头发布了《能效“领跑者”制度实施方案》,标志着我国能效“领跑者”制度正式建立。以此为规范依据和制度根源,2015年11月,发改委等三部门针对高耗能行业出台了《高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则》(以下简称《细则》)。《细则》规定,按照企业自愿参与原则,定期从提交申请且符合入围条件的高耗能企业中,遴选发布上一年度单位产品能耗最低的能效“领跑者”企业名单,通过树立能效标杆,引导高耗能企业追逐能效“领跑者”;对能效“领跑者”给予政策扶持;适时将能效“领跑者”指标纳入单位产品能耗限额标准,形成高耗能行业整体能效水平提升的长效机制。

1.2 理论分析与研究假设

1.2.1 能效“领跑者”制度对企业绿色创新的影响

(1)“领跑者”制度引导高耗能企业追逐能效“领跑者”,“领跑者”企业能效指标被纳入《全国工业能效指南》,方便企业开展能效对标。企业行为理论指出,企业战略决策受参考点的驱动,同行企业通常是企业进行比较的关键参照点[13]。当企业相较于同行企业在环保方面的表现欠佳时,会在消极评级中对自身资源产生实质性影响[14]。“领跑者”能效水平可作为企业能效比较和评估的参考点。当“非领跑”企业在能效方面落后于同行企业时,利益相关者会认为其违背了绿色期待。特别对于高耗能企业而言,其缺乏能源环境合法性,必须在节能减排方面作出更多努力才能让利益相关者满意。因此,对于在“竞技场”上处于劣势的“非领跑”企业而言,其更可能“穷则思变”[15],为避免与同行对手差距扩大,不得不进行绿色创新。同时,企业创新存在同群效应(Lieberman、Asaba,2006),而同行公司创新信息也未必完善,因而可能导致企业选择次优决策[16]。“领跑者”企业是获得政府背书的行业标杆,其开展的重大节能工程等实践成为重点用能行业经验分享案例。标杆学习可用于企业创新高标定位,通过对标能效“领跑者”帮助企业认清技术差距与市场发展趋势,明确自身技术开发方向和目标[17]。紧随领先企业的创新决策能够有效降低创新试错成本,以“模仿—吸收—改进”的技術演进方式推动企业绿色创新水平提升[18],帮助企业博采众长,摆脱墨守成规的思想[19],从而实现突破性创新。此外,能效“领跑者”制度鼓励节能服务公司等第三方机构为高耗能企业提供能效对标分析、节能技术改造等技术服务。由于缺乏专业知识,高耗能企业自行实施技术改造存在一定的困难,因而可以借助深化分工提高企业绿色创新水平(欧阳建军等,2018)。

(2)能效“领跑者”制度通过奖励“快牛”激励“慢牛”。“领跑者”制度的政策激励可分为资源激励和声誉激励。目前,全国(内地)21个省市出台了“领跑者”企业激励政策,包括直接给予入围企业经济奖励,以及在政府节能改造项目和政府采购中优先选择入围企业等。同时,有关部门通过现场推介、媒体报道等方式宣传能效“领跑者”,使“领跑者”企业获得较高的声誉。声誉理论认为,声誉是企业重要的无形资产[20],能够对负面冲击起缓冲作用(许罡,2020),缓解企业信贷约束中的信息不对称和逆向选择问题(孙亮等,2022)。相较于能效“领跑者”企业,“非领跑”企业在财政补贴和声誉等方面处于劣势。这无疑会加剧企业间资源落差,表现为“非领跑”企业对运营稳定甚至生存的担忧,进而改变自身创新决策。

由以上分析可知,能效“领跑者”制度可为企业绿色创新提供创新引领和政策激励。值得注意的是,与一般激励性质的自愿型环境规制不同,能效“领跑者”制度的核心是将“领跑者”企业能效指标作为单位产品能耗限额标准制定的重要来源。已有研究指出,在企业“理性人”的假设下,单纯激励而缺乏惩罚的自愿型环境规制可能导致企业出现机会主义行为[2]。《中华人民共和国节约能源法》明确规定,对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位,由管理节能工作的部门按国务院规定的权限责令限期治理,从法律层面赋予该政策对能效“落后者”的约束作用。但这引发了新的问题,即“领跑者”能效指标与节能标准间的衔接时间不确定或者过长。我国并没有明确设置“领跑者”能效指标向节能标准转化的目标年限,仅指出当“领跑者”能效水平达到修订节能标准的阈值后,有关部门将推动修订。以节能标准最先更新的水泥行业为例,根据“领跑者”企业能耗数据修订的《水泥单位产品能源消耗限额(GB 16780.2021)》于2022年10月发布,并于同年11月1日正式实施。这意味着自2015年政策落地至节能标准修订期内,除政策激励外,政策无法对“非领跑”企业产生其它影响(于文轩、冯瀚元,2021)。因此,相关方对“领跑者”标准转化具有较长时间的心理预期,能效 “领跑者”可能仅仅是“一纸名单”,难以真正带领 “非领跑”企业实现节能提效。一旦修订节能标准,市场机制下高耗能产品能效将达到新的均衡点,“领跑者”企业会进一步提升节能标准门槛。因此,企业有理由预期能效“领跑者”制度会趋于严厉。环境规制的“绿色悖论”指出,当企业形成环境规制力度增强的预期时,高耗能、高排放企业可能会选择以现有高能耗、低成本的生产方式加快产能扩张[21]。特别是在环境规制发布到正式实施期间,企业会以支付现有违规费用方式加速生产,以避免未来支付更高的成本[22]。因此,在新的节能标准发布前,企业可能将资源投向低效率、高污染的生产部门,反而会抑制绿色创新。基于此,本文提出如下假设:

H1a:能效“领跑者”制度能够促进“非领跑”企业绿色创新;

H1b:能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的影响不显著,甚至抑制企业绿色创新。

1.2.2 地方政府生态环境注意力的调节作用

政府注意力是稀缺资源,现实生活中决策者无法以绝对客观的理性作出价值最大化决策,只能在有限理性范围内对复杂信息进行注意力分配(Simon,1947)。随着决策者选择将注意力分配到生态环境治理上,一方面,高耗能企业将受到更大的规制和监察压力。在当地政府推进能源利用低碳化乃至零碳化的坚定决心面前,“领跑者”企业的成功经验势必被推广,能效指标将被纳入节能标准,这种“鞭打慢牛”的有力信号将强化企业绿色创新的成本补偿效应(Porter、Linde,1995),激励企业通过绿色创新提升能源使用效率以获得先行优势。另一方面,根据利益相关者理论和资源依赖理论,地方政府是土地、金融等创新资源的实际掌控者。积极响应节能政策,实施绿色创新活动的高耗能企业将会成为政府扶持对象。由此,企业可以获得更多创新资源支持,从而进一步提高自身绿色创新绩效。

同时,绿色创新项目存在投入大、周期长、风险难以评估等问题。在生态环境注意力提升情景下,为避免与政府交恶,企业倾向于利用绿色环保旗号掩人耳目,以尽快回应利益者相关者希望其追赶能效“领跑者”的期待[23]。在政府的要求下,为效仿“领跑者”,企业不得不购买节能减排设备并支付设备操作和管理费用等,反而会挤出企业绿色创新资金[24]。对于扮演先锋角色的企业,各利益相关者会有更高的期望[25]。在高生态环境注意力下,地方政府官员可能会对领先企业施加更大的压力,期望其保住“领跑者”的位置,反而会产生“鞭打快牛”的反向激励。因此,为避免成为“快牛”并缓解环境合法性压力,企业会选择披上绿色环保的“外衣”,而非采取“真绿”行为[26]。基于此,本文提出如下竞争假设:

H2a:地方政府生态环境注意力正向调节能效“领跑者”制度与“非领跑”企业绿色创新间的关系;

H2b:地方政府生态环境注意力负向调节能效“领跑者”制度与“非领跑”企业绿色创新间的关系。

1.2.3 企业高管环保经历的调节作用

除上述宏观层面的调节因素外,高层梯队理论认为,在相同环境下,企业高管经历、价值观是解释组织以不同方式应对规制压力的关键要素(Hambrick 、Mason,1984)。一方面,高管环保经历可以增强能效“领跑者”制度下企业绿色创新动力。高管环保经历能够帮助企业关键成员了解合法性压力和道德规范对企业经营活动的影响,促使企业从长远角度考虑,主动改进能源工艺、实施绿色管理制度(王慧等,2021),以避免陷入“温水煮青蛙”式陷阱。另一方面,高管环保经历能够降低“非领跑”企业绿色创新成本。尽管“领跑者”企业能够发挥一定的创新示范效应,但仍需结合自身工艺、设备、管理制度建立合适的创新体系。高管环保经历不仅能够为企业提供前沿政策信息(吴文锋等,2008),而且可以帮助企业获得独特的绿色知识与经验,进而甄别能效“领跑者”所提供的创新信息[27],合理配置创新资源。

企业能否进行绿色创新活动,与高管对能效“领跑者”制度下绿色创新预期收益的判断相关。高管对环境政策解读的相关经验能够使其意识到,行业内其它“非领跑”企业面对该政策可能是松懈的。毕竟通过绿色创新角逐能效“领跑者”不一定会成功,还可能因为高投入和高风险对企业产生不利影响,出现“劣币驱逐良币”的局面[28]。因此,在無合法性压力和绿色创新收益不确定性情景下,高管可能会选择短期价值创造项目,进而挤占企业绿色创新资金。面对绿色创新水平落差,企业迫于资源约束,倾向于通过非生产性行为缓解利益相关者压力[29]。此外,高管环保经历能够为“非领跑”企业寻租提供便利。有研究表明,在节能减排中,政府会庇护高管曾在环保部门供职的高耗能企业[7]。基于此,本文提出如下竞争假设:

H3a:企业高管环保经历正向调节能效“领跑者”制度与“非领跑”企业绿色创新间的关系;

H3b:企业高管环保经历负向调节能效“领跑者”制度与“非领跑”企业绿色创新间的关系。

2 研究设计

2.1 变量选择

2.1.1 被解释变量

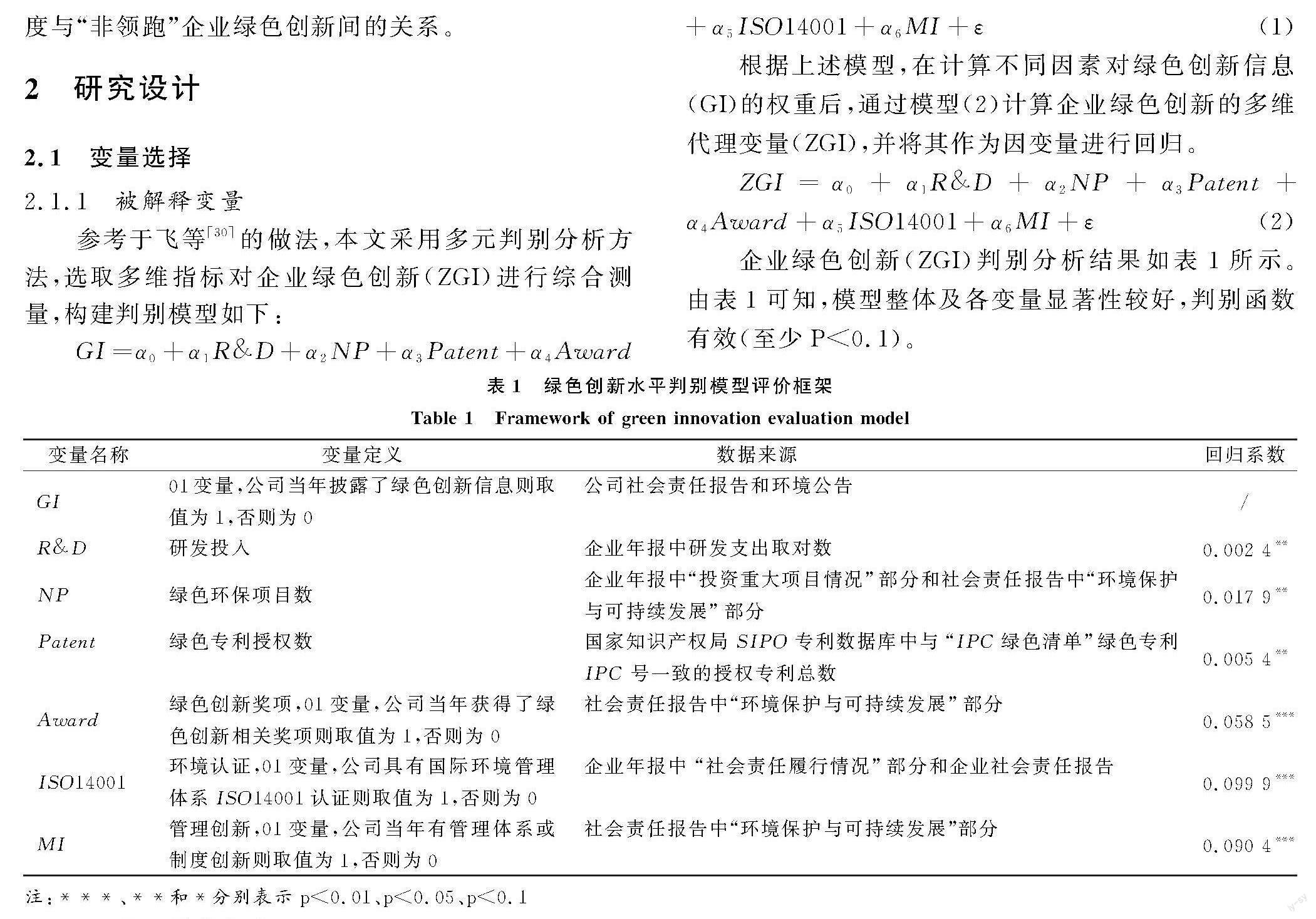

参考于飞等[30]的做法,本文采用多元判别分析方法,选取多维指标对企业绿色创新(ZGI)进行综合测量,构建判别模型如下:

GI=α0+α1R&D+α2NP+α3Patent+α4Award+α5ISO14001+α6MI+ε (1)

根据上述模型,在计算不同因素对绿色创新信息(GI)的权重后,通过模型(2)计算企业绿色创新的多维代理变量(ZGI),并将其作为因变量进行回归。

ZGI=α0+α1R&D+α2NP+α3Patent+α4Award+α5ISO14001+α6MI+ε (2)

企业绿色创新(ZGI)判别分析结果如表1所示。由表1可知,模型整体及各变量显著性较好,判别函数有效(至少P<0.1)。

2.1.2 核心解释变量

对于能效“领跑者”制度实施设置变量TREAT×POST,分组虚拟变量乘以政策实施虚拟变量。若企业属于能效“领跑者”制度实施行业企业且所处年份该政策正在实施,则取值为1,反之则取值为0。

2.1.3 调节变量

(1)地方政府生态环境注意力(Word)。参考申伟宁等(2020)的做法,基于2011—2020年企业所在地区政府工作报告,运用R软件提取环境保护类、环境污染类、能源消耗类、协同发展与环境共治类、其它共5类生态环境关键词。关键词出现次数越多,说明政府对相关问题给予越多关注。因此,本文以当年政府工作报告中5类关键词出现词频总数取对数衡量企业所在地区政府生态环境注意力。

(2)高管环保经历(Expe)。遵照何瑛等[27]的研究思路,本文利用Stata软件从新浪财经网站爬取企业董事会、监事会成员、总经理个人简历,考察上述人员是否从事过与环境保护活动相关的工作,如参与过环保项目、在政府环保部门担任过相应职务、取得与环保相关的证书等。如果有则该变量取值为 1,反之则为 0。

2.1.4 控制变量

参考已有研究成果,本文选择企业和行业层面控制变量,上述变量具体定义见表2。

2.2 数据说明

本文以2011—2020年沪深A股上市高耗能行业企业作为研究样本,样本期内涉及3期能效“领跑者”企业名单,所属行业包括乙烯、合成氨、水泥、平板玻璃、有色金属、石化等。上述行业与《国民经济行业分类》(GB/T 4754.2017)并不一致,因而本文按照《上市公司行业分类指引(2012年修订)》《2007年国家电网企业供电的高耗能企业名单》中我国高耗能企业集中的行业,以及《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》中重点领域所属的国民经济行业分类,通过手工整理将能效“领跑者”制度实施行业与四位码高耗能行业进行匹配,得到20个实施政策的四位码行业。本文以实施政策的四位码高耗能行业中“非领跑”企业作为实验组,以未实施政策的四位码高耗能行业企业作为对照组。为确保数据的合理性和有效性,本文对数据进行如下处理:①剔除 ST、*ST类公司样本;②剔除2011年之后上市以及财务指标(如主营业务收入、管理费用等)有缺失或为负值的公司样本;③剔除行业代码或所在地发生变更的公司样本。最终,得到2 375个样本观测值。企业层面数据从国泰安(CSMAR)数据库、万德(Wind)数据库获得,行业层面数据来自历年《中国能源统计年鉴》《中国工业统计年鉴》,以及EPS数据库。其中,年份数据缺失的四位码行业采用两位码行业数据予以替代。本文变量涉及的金额统一采用两位码工业行业生产者出厂价格指数进行平减,核算成以2000年为基期的不变价。此外,本文对所有变量在1%水平上进行缩尾处理。

2.3 模型设定

遵循邓玉萍等[31]的研究思路,本文采用多期双重差分法分析能效“领跑者”制度对企业绿色创新的影响,设定如下模型:

ZGIi,t=β0+β1TREATj×POSTt+δXijt+μi+σj+γt+εijt(3)

其中,i表示企业个体,j表示企业所在行业,t表示年份,ZGIi,t表示企业i在年份t的绿色创新水平,TREATj×POSTt为能效“领跑者”制度实施情况,Xijt为全部控制变量,μi、σj、γt分别表示个体固定效应、行业固定效应和时间固定效应,εijt为随机误差项。回归系数β1为能效“领跑者”制度的政策净效应,若显著为正,则说明能效“领跑者”制度能够促进企业绿色创新,反之亦然。

在此基础上,本文进一步考察能效“领跑者”制度对企业绿色创新的影响是否会受到地方政府生态环境注意力和高管环保经历的调节作用。在模型(3)的基础上,构建模型(4)、模型(5),具体如下:

ZGIi,t=θ0+θ1TREATj×POSTt+θ2Mi,t(Wordi,t,Expei,t)+δXijt+μi+σj+γt+εijt (4)

ZGIi,t=ρ0+ρ1TREATj×POSTt+ρ2Mi,t(Wordi,t,Expei,t)+ρ3TREATj×POSTt×Mi,t(Wordi,t,Expei,t)+δXijt×+μi+σj+γt+εijt(5)

其中,Mi,t为调节变量,包括地方政府生态环境注意力(Wordi,t)和企业高管环保经历(Expei,t),ρ3为检验调节效应的关键系数,其余变量含义同模型(3)。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计

表3为变量描述性统计结果。由表3可知,绿色创新(ZGI)的最小值为-1.328 4,最大值为-0.168 8,标准差为0.264 1,表明各高耗能企业间绿色创新水平仍存在一定差异。TREAT×POST的平均值为0.125 0,表明样本中,12.5%的企业为能效“领跑者”制度实施企业。调节变量和控制变量描述性统计结果与现有研究结果基本一致,此处不再赘述。

3.2 基准回归结果

表4为能效“领跑者”制度对企业绿色创新影响的回归结果。其中,列(1)为仅包含核心解释变量TREAT×POST的估计结果,列(2)~(4)为逐步加入控制变量和固定效应的回归结果。由结果可以看出,在所有模型中,TREAT×POST的系数均在1%水平上显著为正。由此可见,能效“领跑者”制度实施对“非领跑”企业绿色创新具有显著促进作用,验证了假设H1a。与未实施政策的行业企业相比,政策实施行业“非领跑”企业,其绿色创新水平平均提高4.07%(0.0407×100%)。因此,尽管缺乏节能标准约束,能效“领跑者”制度发挥的创新引领作用(能效对标、标杆学习和深化分工),以及政策激励效应(资源和声誉激励)能够促进“非领跑”企业绿色创新。

3.3 调节效应检验

表5为调节效应检验结果。为了规避多重共线性问题,本文对交互项涉及变量进行中心化处理。表5列(1)、列(2)是以地方政府生态环境注意力为调节变量的回归结果。由结果可以看出,政府生态环境注意力和能效“领跑者”制度的交互项(TREAT×POST×Word)系数显著为负,表明政府生态环境注意力在能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的影响过程中发挥负向调节作用,假设H2b得证。在高政府生态环境注意力情景下,企业作为能效“落后者”面临的环境合法性压力,以及支付超出意愿的环保投资等资源困境,加上不愿成为能效领跑的“急先锋”,导致其绿色创新能力降低。

表5列(3)、列(4)是以企业高管环保经历为调节变量的回归结果。其中,高管环保经历(Expe)的系数显著为正,表明环保经历能够促进企业绿色创新,这与现有研究结果一致。同时,高管环保经历和能效“领跑者”制度实施的交互项(TREAT×POST×Expe)系数在5%水平上显著为负,说明高管环保经历在一定程度上抑制能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的促进作用,H3b得證。由结果可以看出,高管根据自身环保经历对能效“领跑者”制度的消极判断会抑制企业绿色创新动力,同时其环保经历能够为“领跑者”制度下企业寻租行为提供便利,因而不利于企业绿色创新。

此外,本文分别绘制地方政府生态环境注意力和企业高管环保经历的调节效应图(见图1、图2)。图1显示,低水7平生态环境注意力下,能效“领跑者”制度对企业绿色创新的影响大于高水平生态环境注意力下的影响,即政府生态环境注意力水平越高,越不利于能效“领跑者”制度下的“非领跑”企业绿色创新。图2显示,在企业高管具有环保经历的情境下,其调节效应图的斜率更为陡峭,表明高管环保经历一定程度上会抑制能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的促进作用。

3.4 稳健性检验

3.4.1 基准回归稳健性检验

(1)平行趋势检验。运用双重差分法的前提是在受能效“领跑者”制度冲击前,政策实施行业的非“领跑者”企业与对照组企业绿色创新水平具有相同的变化趋势。为此,本文参照既有研究(Bertrand、Mullainathan,2003)设定模型,以此进行平行趋势检验。结果表明,在2016年首期“领跑者”名单出台前,实验组和对照组变化趋势相对一致,满足平行趋势假设(限于篇幅未列示模型与回归结果,如需要可向作者索取,下同)。

(2)安慰剂检验。安慰剂检验可用于验证其它个体—行业—年份层面不可观测因素对双重差分方法的干扰,因而本文重复500次和1 000次安慰剂检验。图3为随机抽取实验组的估计系数核密度分布情况,可以看出,估计系数均值接近0。图中,竖直虚线为基准分析的实际估计系数0.040 7,在安慰剂检验中属于明显异常值,表明估计结果不可能是由不可观测因素导致的,故本文结论稳健。

(3)PSM.DID。为解决实验组和对照组可能存在的样本选择偏误问题,本文进一步运用PSM.DID方法进行稳健性检验。基于倾向得分匹配(PSM),采用一对一近邻匹配与核匹配两种方式为实验组匹配合适的对照组,再次进行回归检验。结果发现,能效“领跑者”制度对企业绿色创新的影响与基准分析结果一致。

(4)考慮遗漏变量。除企业自身及所处行业特征外,本文在原模型的基础上,进一步控制城市外商投资(外商投资工业企业总产值/该地区工业总产值)、人均 GDP和产业结构(第二产业产值/GDP)变量。结果表明,TREAT×POST的系数及符号均未发生明显变化,且通过1%水平上的显著性检验,表明研究结论可靠。

(5)剔除同期其它政策的影响。中国石油和化学工业联合会率先在石油和化工行业实施能效“领跑者”制度,从2012年起,联合会每年公布石化行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业名单。为避免该政策的影响,本文剔除石油和化工行业企业样本。结果表明,TREAT×POST的系数依旧在1%水平上显著为正,表明基准分析结果未受上述政策的影响,结论依然成立。

(6)工具变量法。鉴于可能存在双向因果导致的内生性问题,参考前人研究思路(任胜钢等,2019),本文运用两阶段最小二乘法(2SLS),采用企业所在城市空气流通系数作为能效“领跑者”政策的工具变量(IV)进行回归(限于数据可得性,使用2011—2018年数据)。结果表明, IV×POST的估计系数仍然显著为正。由此表明,实施能效“领跑者”制度有利于促进企业绿色创新能力提升。

3.4.2 调节效应稳健性检验

(1)被解释变量滞后。考虑到绿色创新活动存在时间滞后性,本文将绿色创新变量滞后一期纳入模型(5)进行回归。结果显示,交互项系数显著为负,与上述结果一致。由此表明,研究结论可靠。

(2)剔除样本极端值。在剔除3%的绿色创新、政府生态环境注意力及高管环保经历的极大值和极小值样本后,对模型(5)进行回归。结果表明,地方政府生态环境注意力和高管环保经历的调节效应系数均显著为负,表明回归结果具有稳健性。

4 进一步分析

本文进一步考察能效“领跑者”制度对企业绿色创新的影响,以及政府生态环境注意力和高管环保经历调节作用的异质性。

(1)按照所有权性质将样本企业分为国有企业和非国有企业进行回归,结果显示,能效“领跑者”制度能够显著提升非国有企业绿色创新水平,政府生态环境注意力、高管环保经历分别在国有企业和非国有企业中发挥负向调节作用。上述结果表明,非国有企业对于政策更为敏感,相较于国有企业,其面临的利益相关者期待较小,其高管更偏好寻租行为。

(2)由于创新行为会受到融资约束的影响,本文利用企业SA指数绝对值对数作为融资约束指标,根据其中位数将全部企业样本划分为低融资约束程度企业和高融资约束程度企业进行回归。从结果看,能效“领跑者”制度仅对低融资约束企业绿色创新具有正向影响,政府生态环境注意力对高融资约束企业绿色创新的负向调节作用更显著。高融资约束下,企业难以获取充足的现金流用于优化生产技术。

(3)能效“领跑者”制度对企业声誉具有激励作用,因而其对不同媒体关注度背景下企业绿色创新的影响可能有所不同。本文采用媒体网络年报道总数加1取对数衡量媒体关注度,以其中位数区分低媒体关注度企业和高媒体关注度企业并进行回归。结果显示,能效“领跑者”制度对低媒体关注度企业绿色创新的促进作用更显著。低媒体关注度企业希望通过入围“领跑者”名单提升自身声誉,同时政府生态环境注意力会抑制政策对高媒体关注度企业绿色创新的正向影响。上述结果表明,生态环境治理背景下,环境负面信息会在媒体关注下进一步被放大,进而引发企业短视行为。

5 结语

5.1 结论

本文以2011—2020年中国沪深A股上市高耗能行业企业为研究对象,运用多期双重差分法考察能效“领跑者”制度对“非领跑”企业绿色创新的影响,揭示地方政府生态环境注意力和企业高管环保经历在二者间的调节作用,得到如下主要结论:

(1)实施能效“领跑者”制度能够促进“非领跑”企业绿色创新水平提升,上述结论在一系列稳健性检验后依然成立。

(2)地方政府生态环境注意力和企业高管环保经历在能效“领跑者”制度与企业绿色创新间发挥负向调节作用,即抑制能效“领跑者”制度对企业绿色创新的促进作用。

(3)能效“领跑者”制度对非国有企业、低融资约束企业、低媒体关注度企业绿色创新的正向影响更显著,同时政府生态环境注意力对国有企业、高融资约束企业、高媒体关注度企业具有显著负向调节作用,而高管环保经历仅对非国有企业具有负向调节作用。

5.2 政策启示

(1)进一步发挥能效“领跑者”制度的长效节能、持续创新功能。一方面,充分发挥“领跑者”企业的引领作用,政府需敦促“非领跑”企业及时开展能效对标,分享“领跑者”企业在节能技术工艺装备、可再生能源、能源管理等方面的节能经验,鼓励其它企业通过参观访问、人员接触、培训等方式,获得领先企业创新信息。另一方面,强化政策激励效应,继续激励“领跑者”企业。同时,政府应根据设备投资建设周期、技术发展前景等,提前设置“领跑者”能效指标向节能标准转化的目标年限,进一步增强“非领跑”企业绿色创新动力。

(2)过度的政府干预和高管环保经历无助于“非领跑”企业从源头上实现节能减排。一方面,政府应兼顾地方环境效益和企业经济利益,避免“一刀切”的粗放式管理,同时鼓励其它企业借鉴“领跑者”企业成功经验,但要注意量体裁衣,因地制宜。此外,政府应优化节能绩效考核方式和标准,避免出现“能者多劳”现象。另一方面,企业需优化高管激励机制,将绿色创新纳入高管绩效考核体系,缓解高管在创新决策过程中的风险与收益失衡问题,提升企业管理层的道德水平,督促其自觉履行社会责任。

(3)能效“领跑者”制度制定应充分考虑高耗能企业特征差异。对于国有企业,应提高其市场化参与程度,使其重视低碳信息披露,加强节能低碳相关指标考核;对于非国有企业,应优化其管理层激励机制,提升企业管理者道德水平;对于高融资约束企业,政府可以为其提供政府补助、税收优惠、金融扶持,进而促进企业投資水平提升,缓解其技术创新过程中的资金约束,避免其因资源匮乏而选择“漂绿”或寻租捷径;对于高媒体关注度企业,媒体应发挥监管者的职能,敦促其积极履行社会责任,同时要客观报道企业新闻,追求“轰动效应”的失实报道只会诱发企业短视行为。

5.3 不足与展望

受研究数据限制,本文估计结果仅反映了3期能效“领跑者”企业政策实施效果。未来在高耗能行业节能标准制定后,先进的生产技术能够为企业提供更多选择空间,因而政策净效应可能不同于本文实证分析结果。

参考文献:

[1] PRAKASH A, POTOSKI M. Global private regimes, domestic public law: ISO14001 and pollution reduction[J]. Comparative Political Studies, 2014, 47(3):369.394.

[2] 潘翻番,徐建华,薛澜.自愿型环境规制:研究进展及未来展望[J].中国人口·资源与环境,2020,30(1):74.82.

[3] 任胜钢,项秋莲,何朵军.自愿型环境规制会促进企业绿色创新吗——以ISO14001标准为例[J].研究与发展管理,2018,30(6):1.11.

[4] 步晓宁,赵丽华.自愿性环境规制与企业污染排放——基于政府节能采购政策的实证检验[J].财经研究,2022,48(4):49.63.

[5] JORGENSON D J, WILCOXEN P J. Evironmental regulation and U.S.economic growth[J]. The Rand Journ.al of Economics, 1990, 21(2):314.340.

[6] 宋马林,王舒鸿.环境规制、技术进步与经济增长[J].经济研究,2013,48(3):122.134.

[7] 张琦,郑瑶,孔东民.地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J].经济研究,2019,54(6):183.198.

[8] 毕茜,李虹媛,于连超.高管环保经历嵌入对企业绿色转型的影响与作用机制[J].广东财经大学学报,2019,34(5):4.21.

[9] 席龙胜,赵辉.高管双元环保认知、绿色创新与企业可持续发展绩效[J].经济管理,2022,44(3):139.158.

[10] 邢丽云,俞会新.绿色动态能力对企业环境创新的影响研究——环境规制和高管环保认知的调节作用[J].软科学,2020,34(6):26.32.

[11] 王印红,李萌竹.地方政府生态环境治理注意力研究——基于30个省市政府工作报告(2006—2015)文本分析[J].中国人口·资源与环境,2017,27(2):28.35.

[12] 王彦皓.政企合谋、环境规制与企业全要素生产率[J].经济理论与经济管理,2017,37(11):58.71.

[13] CYERT R M, MARCH J G. A behavioral theory of the firm[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice.Hall, 1963.

[14] 朱丽娜,张正元,高皓.企业绿色绩效的行业落差与环保投资[J].财经研究,2022,48(7):94.108.

[15] 刘建国.绩效衰退与企业创新行为——基于中国上市公司的实证分析[J].南开管理评论,2017,20(4):140.152.

[16] 邱晨,杨蕙馨.绩效期望落差如何促进技术创新——企业模仿学习对象选择的经验证据[J].产业经济研究,2022,21(1):57.70.

[17] 方金城.环境动荡性条件下企业双元创新能力提升的标杆学习策略[J].东南学术,2020,33(2):198.206.

[18] 朱斌,陈艳华.创新演进过程导向的企业主流与新流创新政策研究——基于164家科技型企业的问卷调查[J].科技进步与对策,2019,36(5):116.122.

[19] 方金城,朱斌.标杆学习对企业主流与新流创新的影响[J].中国流通经济,2016,30(1):104.113.

[20] FOMBRUN C J. Reputation: realizing value from the corporate image[J]. The Service Industries Journal, 1996,10(1):99.101.

[21] SINN H W. Public policies against global warming: a supply side approach[J]. International Tax Public Finance, 2008,15(4):360.394.

[22] 黄磊,吴传清.环境规制对长江经济带城市工业绿色发展效率的影响研究[J].长江流域资源与环境,2020,29(5):1075.1085.

[23] 秦穎,孙慧.自愿参与型环境规制与企业研发创新关系——基于政府监管与媒体关注视角的实证研究[J].科技管理研究,2020,40(4):254.262.

[24] 李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020,55(9):192.208.

[25] 潘奇,张群祥.企业会坚持做慈善吗——捐赠经历与捐赠行为关系的实证研究[J].财经研究,2014,40(9):16.25.

[26] 陈璇,钱维.新《环保法》对企业环境信息披露质量的影响分析[J].中国人口·资源与环境,2018,28(12):76.86.

[27] 何瑛,于文蕾,戴逸驰,等.高管职业经历与企业创新[J].管理世界,2019,35(11):174.192.

[28] 汪明月,李颖明,管开轩.政府市场规制对企业绿色技术创新决策与绩效的影响[J].系统工程理论与实践,2020,40(5):1158.1177.

[29] 吴建祖,袁海春.绩效期望落差与企业环境战略的倒U形关系研究[J].管理学报,2020,17(10):1453.1460.

[30] 于飞,袁胜军,胡泽民.知识基础、知识距离对企业绿色创新影响研究[J].科研管理,2021,42(1):100.112.

[31] 邓玉萍,王伦,周文杰.环境规制促进了绿色创新能力吗——来自中国的经验证据[J].统计研究,2021,38(7):76.86.

(责任编辑:张 悦)

Energy Efficiency Top.runner Program and Enterprise Green Innovation: The Moderating Effects of Government Eco.environmental Attention and Executive Environmental Experience

Du Jiang, Gong Xinshu

(School of Economics and Management, Shihezi University, Shihezi 832003, China)

Abstract:Energy.saving and efficiency improvement are the primary measures to achieve the carbon peaking and carbon neutralization in China. The top.runner program implemented in high.energy.consuming industries aims at reducing energy consumption by setting the top.runner enterprises' energy efficiency level as the benchmark, providing policy support to the top.runner enterprises and incorporating the energy efficiency level of the top.runner enterprises into the energy consumption limit standard in time to urge the non.top.runner enterprises to take measures to save energy and improve efficiency.

Therefore, this paper takes the top.runner program in China as a quasi.natural experiment, selects the micro.data of high.energy.consuming industries listed in Shanghai and Shenzhen A.shares from 2011 to 2020 to analyze the influence of top.runner program on the green innovation of non.top.runner enterprises by time.varying difference.in.differences method, and examines the moderating effects of government eco.environmental attention and executive environmental experience on the relationship between them. Compared with the existing studies which focus on the incentive effect of voluntary environmental regulation to drive green innovation of enterprises, but rarely involve the demonstration of regulation, this paper aims to study the impact of top.runner program on green innovation of non.top.runner enterprises. From the perspective of external environment and internal management of enterprises, this study examines the moderating effect of government eco.environmental attention and executive environmental experience, expands the research on situational factors that affect the relationship between voluntary environmental regulation and green innovation of enterprises, and provides a theoretical reference for formulating feasible and effective voluntary environmental regulations for high.energy.consuming enterprises under the target of carbon peaking and carbon neutralization.

In conclusion, the paper shows that, firstly, the implementation of top.runner program promotes the green innovation of non.top.runner enterprises, and this conclusion is still valid after a series of robustness tests. Although the top.runner program in China has no restriction of energy.saving standards in the actual implementation process to benchmark the energy efficiency level of top.runner enterprises, the leading role of top.runner enterprises' innovative behavior and energy.saving service provided by energy.saving service companies for non.top.runner enterprises, as well as the policy incentive effects including resources and reputation incentives for top.runner enterprises still play a role in promoting the green innovation of non.top.runner enterprises. Secondly, the government's eco.environmental attention and the executive with environmental experiences play negative moderating roles in the relationship between the top.runner program and the green innovation of enterprises, which weakens the promotion effect of top.runner program on the green innovation of non.top.runner enterprises.With the intense environment attention of the government, enterprises are faced with the resource dilemma caused by relieving the pressure of being non.top.runner enterprises as soon as possible and paying more environmental protection investment than they want, and their unwillingness to become the "vanguard" in energy conservation has weakened their green innovation capability. At the same time, executive's negative judgment on the role of top.runner program based on their own environmental experience dampens the motivation of green innovation of enterprises,and the environmental experience provides convenience for rent.seeking behavior of enterprises in the top.runner program, which is not conducive to enterprise green innovation. Thirdly,the top.runner program has a stronger positive impact on the green innovation of enterprises with non.state.owned nature, fewer financing constraints and less media attention, and the government's ecological environment attention has a more significant negative moderating effect on enterprises with state.owned nature, stronger financing constraints and more media attention, while executive environmental experience only has a negative moderating effect on non.state.owned enterprises.

Therefore, in order to give full play to the institutional function of top.runner program for long.term energy conservation and continuous innovation, on the one hand, it is necessary to give full play to the leading role of top.runner enterprises, and continue to increase the incentives; meanwhile, the government should set time limits for the energy efficiency level of top.runner enterprises to transform into energy.saving standards, and further enhance the motivation of non.top.runner enterprises for green innovation. On the other hand, the government should take into account the environmental benefits and the economic interests of enterprises, and enterprises need to optimize the incentive mechanism of executives and improve the imbalance between risks and benefits of executives in innovation decisions. Furthermore,the different characteristics of enterprises should be stressed when providing them with heterogeneous policy guidance.

Key Words:Energy Efficiency Top.runner; High.energy.consuming Enterprises; Green Innovation; Time.varying Difference.in.differences Method