极紫外光源及高荷态离子诱导下甲烷的脱氢通道碎裂机制*

骆炎 余璇 雷建廷 陶琛玉 张少锋 朱小龙 马新文 闫顺成 赵晓辉

1) (河北大学物理科学与技术学院,保定 071002)

2) (中国科学院近代物理研究所,兰州 730000)

3) (中国科学院大学,北京 100049)

4) (兰州大学核科学与技术学院,兰州 730000)

CH4 广泛存在于行星大气之中,研究CH4 的解离动力学对了解宇宙中气体演化的过程具有重要的价值.目前,→+H+ 碎裂通道已被大量研究,但针对该通道的解离机制的解释尚存在一定争议.本实验利用高分辨反应显微成像谱仪,开展了25—44 eV 的极紫外 (extreme ultraviolet,XUV) 光电离实验及1 MeV Ne8+与CH4 的碰撞实验.通过符合测量得到了 和H+两种离子的动能,重构了两体解离的动能释放 (kinetic energy release,KER),并研究了 解离产生 +H+ 解离路径下的碎裂动力学过程.在光电离实验中,观测到KER 谱上存在4.75 eV 和6.09 eV 两个峰,结合前人的工作及XUV 的能量范围,对每个峰的机制归属进行讨论.特别是4.75 eV峰,分析认为可能来自于 直接解离机制的贡献.另外,在1 MeV Ne8+离子碰撞实验中,可观测到3 个KER峰,将每个峰的分支比与以往的实验结果进行对比,未发现速度效应对KER 谱的显著影响.

1 引言

基于激光及高荷态离子诱导下的有机分子解离动力学研究,在天体物理[1]、大气化学[2]等方向都具有重要的研究和应用价值,同时也成为在外场作用下,研究分子离子超快动力学演化的一种重要方法[3,4],是当前原子分子物理学的前沿研究课题之一.尤其是对甲烷、乙烯、乙炔、丁二烯等[5–8]碳氢化合物分子离子的电子态演化及碎裂的两体解离研究,近年来引起了巨大的关注.

碳氢化合物在自然界中广泛存在,并在工业生产中扮演着重要的角色.对其解离机制的研究不仅在基础科学领域具有重要的作用,还在氢气制造、燃料电池等工业领域[9,10]中具有重要的指导意义.其中甲烷是最稳定、最简单的碳氢化合物,同时也是温室气体的主要成分之一.因此关于其解离动力学的研究,在减缓全球气候变暖和环境治理[11,12]等方面具有潜在的应用价值.甲烷属于多原子分子,中性甲烷的基态为 (1a1)2(2a1)2(1t2)6,具有正四面体结构 (Td) 点群,可通过弗兰克-康登垂直跃迁失去在最外层两个电子并达到 (1t2)–2态,按能量高低[13]分别为3T1,1E,1T2,1A1态.离子的平衡构型偏离CH4分子的正四面体平衡构型[14],其解离过程容易受到Jahn-Teller 效应的影响,导致过渡态[15]和结构重排[16](异构化)等现象的产生.

目前,CH4的解离机制已在电子碰撞[15]、高电荷态离子碰撞[5]和同步辐射光源[17]等实验中得到了研究,并且大多使用动能释放谱 (kinetic energy release,KER) 作为研究手段,对诸如→+H+等解离通道的碎裂过程进行了讨论.一般来说,KER 取决于母体分子离子的初态和产物离子的末态的势能差.当母体分子离子的初态确定时,KER可以反映出解离产物的末态信息.同理,当分子离子的末态确定时,KER 可以反映出母体离子的初态信息.由于母体离子的初态布居又会受到入射炮弹的种类、速度、电荷态等因素的影响,因此利用KER 谱可以研究分子离子在不同参数作用下的碎裂动力学.

虽然在不同的实验手段下,人们已经对CH4这种具有高度对称性的分子的碎裂过程有了较为丰富的认识.但在电子[15]、离子[5]和强激光场[22]等双电离实验中,的各种电子态均被布居,KER 谱上往往包含了所有电子态解离的贡献.此外,部分实验[15,19]还伴随俄歇过程等复杂机制的产生,这也使KER 峰的机制解释更加复杂.因此对于→+H+的碎裂过程的机制讨论仍然面临着一些难以解决的问题.例如,对于KER在4.7 eV 附近峰的来源和相关物理机制,至今尚没有达成共识.由于CH4具有高度对称性,也给其KER 等信息的计算带来了困难,因此,解离过程的相关理论还需要进一步完善.

目前,利用飞秒激光驱动下的高次谐波 (high harmonic generation,HHG) 进行CH4单光子直接双电离实验的相关研究尚未见报道.本工作研究了25—44 eV 极紫外光 (extreme ultraviolet,XUV) 引起的库仑爆炸过程.所使用的XUV光子中,高于CH4(1t2) 轨道电子最低双电离能(38.7 eV)[15]的有(40.7±0.35) eV 和(43.7±0.38) eV两个谐波,可以使布居到 (1t2)–2电子组态中的各个电子态上.同时,这两个谐波的光子能量均低于电子组态 (2a1)–1(1t2)–1及(2a1)–2对应的电离能,不能有效布居上述两种电子组态.因此,相较于电子和离子碰撞实验,离子初态的分布范围大辐缩小,这将简化对解离途径的分析.

此外,本实验同样开展了1 MeV Ne8+(v~1.4 a.u.) 诱导甲烷的碎裂实验.目的是研究在高电荷态离子 (high charge ions,HCI)诱导下,炮弹速度对解离过程的影响.在以往的实验中,认为速度是影响母体离子初态布居的重要因素[23],而不同的初态布居可能导致不同的KER 分布出现.本实验提取了其中的KER 分布、各峰的分支比,在与以往实验比较的过程中,发现速度效应未对解离过程产生明显的影响.

2 实验装置

本实验在中国科学院近代物理研究所激光实验平台[24],以及320 kV 高电荷态离子综合实验平台[25]的离子与原子分子碰撞动力学实验终端完成.激光实验平台由反应显微成像谱仪及桌面化XUV光源组成.桌面化XUV 光源使用近红外飞秒激光驱动惰性气体产生HHG.近红外飞秒激光中心波长为800 nm、重复频率为3 kHz、脉宽为25 fs,最大单脉冲能量可达3 mJ.将驱动光聚焦在通有Ar气 (气压约为50 Torr,1 Torr=133.32 Pa) 的中空波导管内,作用产生了25—44 eV 的高次谐波[24],光子能量为(25.2±0.23),(28.3±0.22),(31.5±0.21),(34.5±0.21),(37.6±0.22),(40.7±0.35)和(43.7±0.38) eV.通过300 nm 厚度的铝膜将近红外光过滤,保证只允许XUV 光子通过.XUV 再以掠入射的方式入射到镀金环面聚焦镜上,由镀金环面聚焦镜将XUV 光聚焦到反应显微成像谱仪的超音速气体靶中.室温下将压强为5 bar (1 bar=105Pa)的CH4气体通过一个直径为30 μm 的小孔后,CH4会发生绝热膨胀并产生动量分散小、温度低的超音速冷靶.同时,为了保证气束的准直性,我们使用两个直径分别为180 和300 μm 的二级锥形差分器,限制了气体靶的横向及纵向的动量分布.最终气体冷靶到达反应区位置,并与XUV 光子相互作用.反应产生的离子在均匀电场 (约90.9 V/cm)的作用下被引出至两端探测器上,将加速区与漂移区按1∶2 设计,满足一维时间聚焦条件.实验测得离子的时间信息及位置信息可用来重构所有碎片的三维动量.将电场方向定义为X轴,光束方向定义为Z轴,气束传播方向定义为Y轴.

本实验中观测到的两体碎裂反应通道为

通道 (1) 和通道 (2) 的计数比约为4∶1,由于通道(2) 的计数过少,不能进行有效分析.因此,在本次实验中主要关注通道 (1),并直接测量出,H+两种碎片的飞行时间信息和位置,分别得到两个离子的动量信息,根据动量计算得到离子的动能及解离过程的KER.

3 结果分析与讨论

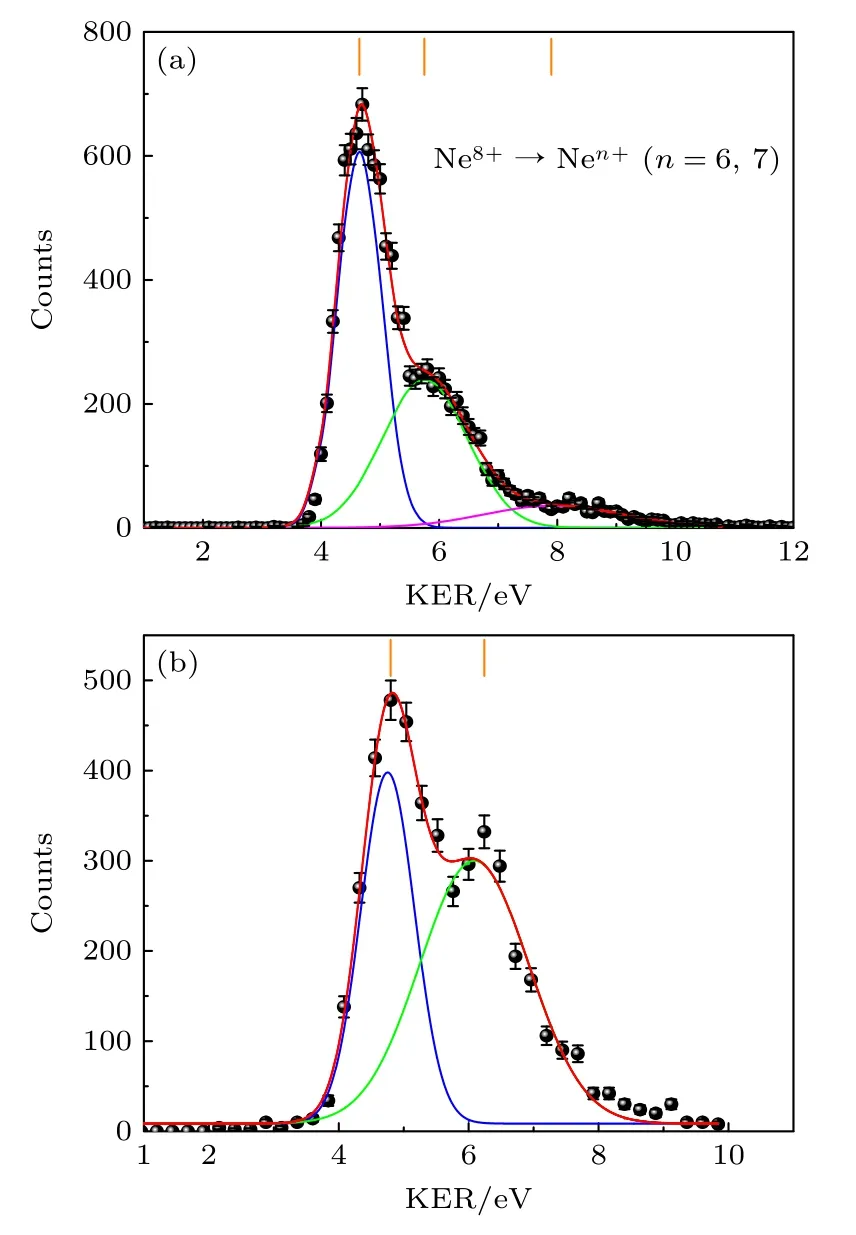

在本次光电离实验中,主要关注CH4吸收一个能量为(40.7±0.35) eV 或(43.7±0.38) eV 的光子后直接电离1t2轨道的两个电子后解离的过程.由于光子能量的限制,只能生成电子组态(1t2)–2的解离态3T1,1E,1T2和1A1(图1),之后经历库仑爆炸并碎裂成两个带电的离子.图2 展示了在光子能量为25—44 eV下,→+H+通道的二维飞行时间符合谱.图2 中Y轴、X轴分别对应一击和二击离子的飞行时间.处于一个两体解离事件中的两个碎片离子动量大小相等、方向相反.根据动量守恒条件,可以确定真实的解离事件并还原出满足一次解离事件条件的两个碎片离子的动能,进而得到KER 值.图3(a)和图2(b)中带有误差棒的黑色实心点是本次实验结果.图3(a),(b)分别展示了1 MeV Ne8+,XUV 光子作用下的KER 谱.

图3 1 MeV Ne8+ (a)和(b) 25—44 eV (b) XUV 作用下→+H+的KER 分布Fig.3.KER distribution for →+H+ by 1 MeV Ne8+ (a) and 25—44 eV XUV (b).

通过对实验数据进行高斯函数多峰拟合,得到了KER 的峰位及其分布情况.在1 MeV Ne8+的作用下,从图3(a)的KER 谱中观测到了三个峰,它们对应的峰位分别是4.65,5.76 和7.94 eV.同样,在25—44 eV 的XUV 作用下,从图3(b)中发现KER 分布中存在着4.75 和6.09 eV 两个KER峰.由于统计计数较少,无法确定在7.9 eV 处是否存在第3 个KER峰,因此后续讨论主要围绕前两个KER 峰展开.

从上述讨论可知,布居到1E 态的离子可以在Jahn-Teller 效应影响下解离生成峰II.在此基础上,我们认为可能还会存在部分未受到Jahn-Teller 效应影响的离子.这部分离子在结构重排尚未开始时便直接解离成和H+离子对.这种情况下,解离产物的内能将高于受Jahn-Teller 效应影响解离产生的的内能,得到的KER 值也会相应降低,可能会得到峰I.

对此,本文讨论同样基于Williams 等[19]所计算的1E 态势能曲线.值得注意的是,在该势能曲线中只有断裂的C—H 键在变化,其他所有C—H 键都处于冻结状态,即在计算中忽略了和离子结构的变化,也就是忽略了Jahn-Teller效应.他们计算了平衡位置到C—H 键键长为8 a.u.的1E态离子势 能曲线,其 中8 a.u.处 的*R=8 a.u离子能级在图1 中用橙色线表示.结合反冲近似公式KER=14.4/(0.53×RH-CH3),进一步估算出从8 a.u.开始的库仑爆炸所释放的动能并反推出末态能级位置 (图1 中用1E(dir)表示).发现1E 初态与末态1E(dir)态的能级差即KER 为4.7 eV 左右,该计算结果与光电离及Ne8+碰撞实验中的峰I 符合得较好.因此,可认为峰I 可能来源于1E 态的到1E(dir)态的的贡献.由于解离过程很快,在Jahn-Teller 效应可能还未能明显影响的离子结构时,便已经发生了解离,进而导致末态离子碎片携带较大的内能,这一机制在以往的实验中尚未报道.

这一想法还可以在Williams 等[19]的实验中得到侧面验证,他们所采用的实验方案是将CH4内层C 1s 电子首先电离后形成,然后通过俄歇退激生成离子,最后库仑爆炸成和H+.基于这种实验方法,他们只观测到峰II,而没有观测到峰I.我们认为一种合理的解释是: 俄歇退激的时间尺度在fs 量级[27],而Jahn-Teller 效应的时间尺度也是在fs 量级[21].由于离子寿命的存在和Jahn-Teller 效应的影响,在形成之前,离子已经开始了结构重排过程,当俄歇退激形成离子时,结构重排已经完成,此时解离产物离子内能较低,相应的KER 较大,因而最后只有II 峰的出现.即由于俄歇态存在几个飞秒的寿命,导致C—H 键无法快速断裂,进而造成峰I 的消失.

在本次实验中,XUV 与1 MeV Ne8+均在阿秒尺度[28]内将CH4电离成.其中,部分可能发生直接解离,另一部分可能发生结构重排后再解离.其中,结构重排后解离是由于在分子离子的解离过程中受到了Jahn-Telller 效应的强烈影响,其结构对称性被打破,进而改变了解离产物的几何构型及渐进极限,并得到了峰Ⅱ.若发生直接解离,则KER 值可能不会受到Jahn-Teller 效应的明显影响,并得到峰I.

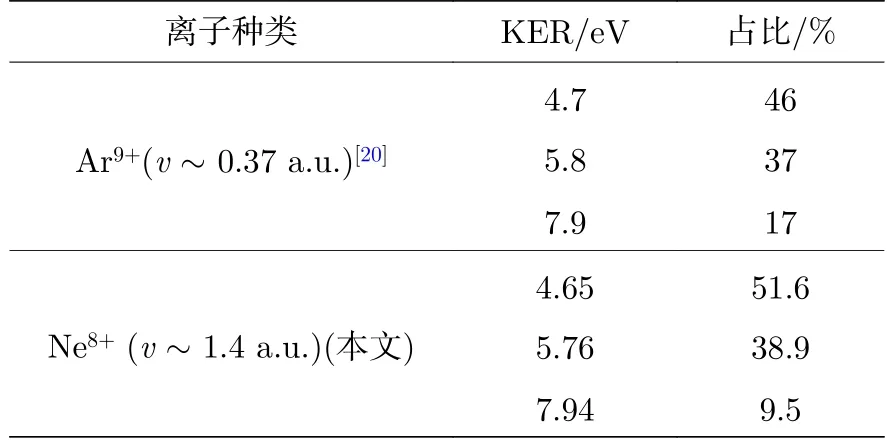

最后,表1 列出了1 MeV Ne8+离子碰撞CH4下→+H+通道所获得KER 各峰的分支比.将其与Rajput 等[20]的实验进行了对比,两者电荷态相近,但是速度相差较大.我们的实验炮弹是速度为1.4 a.u.的Ne8+,而Rajput 等[20]的炮弹是速度为0.37 a.u.的Ar9+.通过两者之间的比较,可以获得炮弹速度对KER 谱的影响.结果显示,本文所对应峰I 的分支比要高于Rajput 等[20],峰II 的KER 占比则与0.37 a.u.的Ar9+相近、而7.9 eV 处的KER 占比则低于0.37 a.u.的Ar9+.但是二者总体的KER 分布相近,相差在6%之内.因此,我们认为炮弹速度可能影响了一些激发态的布居,但影响不是非常剧烈,即炮弹速度对解离过程的影响有限.

表1 KER 谱上各峰的分支比Table 1.Branching ratios of each peak in the KER spectra.

4 结论

本文研究了25—44 eV 的XUV 和1 MeV Ne8+诱导两体解离中→+H+通道的碎裂机制,得到了解离成和H+的二维飞行时间谱及KER 分布,并分析了可能存在的解离路径.通过高斯多峰拟合1 MeV Ne8+作用下解离成和H+的KER 谱,得到了峰值约为4.65,5.76,7.94 eV 的三个KER 峰.在25—44 eV的XUV 作用下得到了KER 值为4.75 和6.09 eV的两个峰.结合以往的实验及本工作的结果,我们认为4.65 eV 与4.75,5.76 与6.09 eV 的来源一致,分别对应文献[5,19]中4.7 和5.8 eV 的峰值.进一步分析表明,4.7 eV 的KER 峰可能来自1E 电子态离子的直接解离、5.8 eV 的KER 峰可能来自于电子组态为(1t2)–2下的1E 态在Jahn-Teller 效应影响下的解离.因此,在离子的碎裂过程中,C—H 键不仅可能会直接断裂,还有可能在Jahn-Teller 效应的影响下先异构化然后再断键,这将改变其解离产物的渐进极限,进而导致KER 增大.同时,实验也发现炮弹速度会对KER的分布造成轻微影响,但是不会造成KER 各峰分支比的显著变化,即在本实验中,炮弹的速度效应对解离的影响不是很显著.