旅日针灸学者的回归对澄江针灸学派形成的意义

黄玥滢,徐天成

(南京中医药大学针药结合教育部重点实验室,南京 210023)

澄江针灸学派是以现代针灸学科奠基人承淡安先生为学术领袖,程莘农院士以及邱茂良、杨甲三、邵经明、高镇五、谢永光等同道,经长期探索形成的辐射世界的科学针灸流派[1]。其间,承淡安先生及其门人为办学育才而远赴东洋,受现代医学影响,澄江针灸学派在与日、朝和西方的相互交流过程中,立足临床,汲古融新,构建了以“医—教—研”为一体的针灸教育体系。本文重新考察澄江学派形成的动力和过程,在学术发展脉络中寻找继承的源头,从医学史的角度探讨这种现象和流动背后的特点和规律。

一、澄江针灸学派与旅日针灸学者

(一)承淡安旅日学习的原因和背景

欧化东渐应时势,设社办学取东洋。自南北朝始,针灸不再单独以“家传师授”形式传承,官方教育体系在针灸的传承中亦占举足轻重的地位。1822 年,清政府下令颁布“禁针诏”,自此针灸教育重任几乎完全落入民间[2]。1912 年9 月,北洋政府教育部第一届临时教育会议通过《中华民国教育新法令》,以“合于世界进化之大势”为由提倡西医教育,虽仍允许民间组建中医学校,北洋管辖地界自此确立了西医教育在近代中国医学体系中的中心地位,为1929 年“中医存废之争”[3]埋下伏笔。随着西医全面进入国家的卫生教育系统,尤其是各级卫生行政部门[4](如1928 年毕业于哈佛医学院的刘瑞恒被南京国民政府任命为卫生部次长,相当于现今的卫生部副部长),中医几乎丧失了在官方体制内的话语权[5]。“废止中医”提案给中医界以警醒:“中医不欲自存则已,苟欲自存,舍取用科学,别无途径。”保存中医需以实理释之,方能摆脱名存实亡之运。彼时于针灸而言,“每见研是术者,多为行夫走卒,遂以人贱而贱其学”,中医图存过程中针灸的废兴并未引起足够重视[6]。20 世纪30 年代,在承淡安的号召下,一批近代针灸学有识之士开始将现代科学成果与研究方法运用于经络腧穴理论的研究,并开设最早的针灸函授机构——中国针灸学研究社。以组织化的力量创办针灸刊物、建立针灸学校,力图加强针灸同行之间的交流,成为了针灸发展自身的重要理论据点。但针灸学习机构的民办性质不可避免的使创办者为教学资源穷尽所能,承先生便是在这种背景下决定前往日本学习针灸的。

合群以资研究,集思以广见闻。李平书等人于1903 年创办的最早的中医学术团体——上海医学会[7]改变了传统医学教育家传师授的模式。此时,中医界达成共识,发挥组织的力量与西医抗衡[8]。针灸学跟随新的历史潮流,亦借助组织化、规模化的研究团体,同时汲取更成熟的科学化改革案例,以扭转由部分人群主导的以轻视、限制为主的舆论走向。

20 世纪以后,日本明治时期结合现代医学改造汉医的著作传入国内,1915 年译入的《最新实习西法针灸》被认为是民国年间最早被翻译并出版的日本针灸医籍[9],其中不仅以西医病名归纳针灸适应症疾病谱,还以解剖学精确了经络腧穴的定位,将全新的元素融入针灸理论。正如医史学家陈邦贤所说:“朝鲜、日本等向奉汉医为圭臬,特以革新较早,进步较快,所以明治维新以后,医学为之一变,现已有登峰造极之势;我们中国要改良医学,设假道于日本,当较欧美为便利。”同一时期的日本,不论是学术还是社会经济均已与世界接轨,迸发出旺盛的活力[10]。承门弟子为解决针灸知识革新尺度的不确定,寻求更系统的诠释针灸的借鉴,最终将目光聚焦于东邻日本。

(二)其他旅日学习的澄江针灸学者

承淡安于1934 年10 月从上海出发,30 日到达日本长崎,一同赴日考察的还有其门人杨克容。据记载,杨克容提前归国,承先生游学期间曾寄信告知针灸一直疗效不佳的原因可能是针具过细,刺激量不足,后杨克容改换针具获得良好疗效。基于对中日针具的考察以及现实社会对于疗法的诉求与疗效的分析,承先生于1952 年正式明确了针灸针制作规范,严格规定了制针材料、针体构造、针身规格以及质量要求,从而发展为毫针制造行业的标准[11]。也正是承门弟子对针具改良的鼎力支持,原生产缝衣针为主的“华二房”由于产销“华佗牌”针灸针而远近闻名,逐步扩建成为如今的针灸器械产品生产标杆企业——苏州医疗用品厂,而“华佗牌”针灸针也享有“中国针灸第一针”的盛誉,先后被世界针灸联合会和世界卫生组织确定为“国际针灸培训中心”指定用针。

二、澄江针灸学派形成时期的日本针灸

1930 年,苏州望亭中国针灸研究社的创立标志着澄江针灸学派的诞生,此时日本已度过动荡的大正时期(1912—1926),进入全面西化的昭和时代(1926—1989)[12],期间西方文化长驱直入,日本针灸吸纳诸多现代医学知识以及富有现代医学色彩的教材讲义、名家著作、研究成果,加之崭新的教学手段,率先形成现代针灸学科体系的轮廓[13]。

(一)针灸学著作吸纳现代医学内容

制度变迁导致近代中西医二元格局的现象更早发生在日本。自江户时代起,日本医家便开始主动学习荷兰传入的生理解剖学内容[14],出现了逐步摆脱传统医学体制的迹象;明治维新后,日本汉方医学一度忽略甚至抛弃古籍经典中的经络、腧穴理论[15],取而代之的是大量以神经、血液等理论来阐释针灸作用原理。1888 年,佐藤利信所著《针学新论》较早将解剖学知识及解剖图示引入针灸学著作,借“汉科质经络”理解“各组织之中属血管系统”,以古医典籍中的解剖内容作为桥梁理解现代医学的生理解剖知识,虽然人体脏器由于藏于体内而在典籍中的记录并不精确,但其恰好为解剖学的丰富理论提供足够空间。同年木村东阳纂辑的《新纂针治必携》将针灸主治疾病谱分为神经系病、传染病、呼吸器病等,并用现代医学术语描述其临床表现。此后的日本针灸著作从基础到临床新增了大量现代医学知识,如阐述“迎香穴”所在部位的生理解剖,添加了“上腭犬齿的上部,位于三叉神经的支别,下眼窠神经,颊筋神经及颜面神经的支别……”等神经解剖理论,木田正光的《灸针穴决效用学》、吉见英受的《实用针科解剖学》等众多医书均沿袭这种研究思路,以神经刺激、血管生理等变化说明针灸作用机制已成规模。

(二)积极开展针灸科学研究

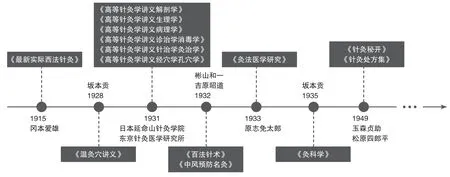

直至明治末期,针灸在日本仅作为一种技术而无学理。即便三浦在后来为针灸开辟了科研之路,也未改变来自医学会的轻视[16]。为将针灸学进行透彻的本土化改进,必须从基础研究入手,向“科学的针灸”迈进,日本最初对针灸医学的科学研究是从针刺起效的神经生理机制切入的[17],大久保适斋于1894年出版的《针治新书》主张针刺是一种神经刺激。除此以外,三浦谨之助[18]、石川日出鹤丸[19]、中谷义雄[20]等日本医家(图1)先后为现代医学认识针灸学科价值提供科学证据。其中大久保适斋认为针灸是对交感神经节的刺激;石川日出鹤丸及其弟子证明了针灸对自主神经系统和血液系统的影响;中谷义雄博士发现“良导络”与经脉具有相似特征;三浦谨之助于1902 年发表的《针治的科学研究》和京都帝国大学(现京都大学)教授青地正德氏发表的《灸治的本体》更完整地提供了用于探索针灸机制的系统性框架[21]。承先生认为日本科学研究成果意义非凡,以致“迨后日医界之起而继续研究者甚多,屡有新成绩发表”。赤羽幸兵卫的“知热感度测定经络变动”[22],木村忠司认为“经络为神经节段”,后藤道雄主张“经络为海德氏带”[23]等观点,较为彻底地打破了江户时代形成的学术局面。

图1 明治昭和年间日本针灸基础医学研究的主要进展

明治末到昭和初年的日本针灸效验基础研究带动了临床观察研究,研究针灸治效理论的基础学科医家被邀请到临床机构指导科学研究工作,基于西洋医学的知识与医疗制度彻底改变了日本医家的研究取向,而医疗、卫生行政强调将针灸放入相同的标准检视,不过是强化其殖民统治的幌子[24]。

(三)针灸教学采用西式教育体系

1868 年3 月,意图取缔中医的明治新政发布“西洋医术许可令”,以配合资产阶级改革采取“灭汉兴洋”的排挤措施[25],虽然并未明令禁止汉医教育,但要求从业医师需通过“西医六科”考试,至1883 年太政官布告(《医师执照规则》《医术开业考试规则》)[26]剥夺了汉医决策的法律效力,汉医队伍逐渐开始解体,针灸医学也被认为是非医学,排斥在医疗系统之外。直至日本大正年间,针灸学教育才重新回到官方医学教育体制内,遵循现代医学教育形式与学科设置[27]。教材作为教育的附属物在一定程度上反应了彼时的教育形式,坂本贡于1933 年所著的《针灸医学精义》篇目与现代医学教材甚为相似,卷首附“针灸医学小史”,上、中二卷则为解剖学、生理学、经穴学、针科学、灸科学,下卷则为病理学、诊断学、微生物学、消毒学[28]。1911 年,日本内务省要求全国设立实验制度管理针灸实验研究[29],以期通过更科学的实验研究成果配合现代针灸教育的施行。

日本针灸学教育的发展一直在参照和吸收别国的办学经验,先是遵循中国传统医学模式,后又竭力寻找与现代医学教育模式的结合,从模仿中国到荷兰再到美国,这种兼容并蓄的特点为日本针灸学教育的发展起到了巨大的作用[30]。

(四)日本针灸历史对澄江针灸学派形成的启发

中日两国的医学文化交流始于秦汉时期。552 年,日本得我国《针经》一套。562 年,吴人知聪又携带《明堂图》和其他医书164 卷东渡日本[31]。中国医学文化的不断输入,使日本积累了许多针灸古籍,如深受汉方医家重视的经穴理论均来自滑寿的《十四经发挥》和张介宾的《类经图翼》。后又在“明治维新”期间引入现代医学来研究针灸,因此澄江学派形成前后的日本针灸学已获得卓越的成果。适时,国内针灸界为适应时代认知变化,翻译了大量日本著作[32]。承先生及其门人赴日本考察学习后,借鉴了现代医学疗法和日本针灸疗法,以改革针灸学为已任,力图推进针灸的现代化,如以神经、血管定义经络、经穴,以刺激点、反射线查找经穴等[33],并借鉴日本管针、皮肤针等新技法,对传统中医的针灸手法进行改进。总结澄江针灸学派的形成与发展,日本针灸医学对澄江针灸学派的影响主要表现在以下4 个方面。

1.全面提高实用技能

(1)教学内容的实用性

《伤寒论科学化新注》是承淡安应德阳国医讲习所之聘期间自撰讲义。书中内容以实用为导向,并结合自身经验,理性的解释历代医家晦涩难懂的文字[34]。教材作为教学的主要工具,内容亦日趋实用化。与初版的《中国针灸治疗学》相比较,1940 年承淡安再著的《中国针灸学讲义》在内容构建上对实用性的要求更加明显[35]。“捻针手法,分阳日阴日、午前午后、男左女右之说”等言论充满旧社会的封建迷信色彩,承先生不以为然,指出“除补泻手法外,余不足取”[36]。之后陈应龙先生在负责编写的针灸普及教材《中国针灸学概要》,为适应来自不同国家的学者学习[37],也扫清了部分对传统中医不甚了解的阅读障碍,另将常见针灸治疗疾病谱以现代医学名称列出,既有利于针灸的函授教学,又能延续传统的针灸学术理论。

(2)针灸器具的实用性

“工欲善其事,必先利其器”,精良的毫针改制给临床带去诸多裨益,为扩大针刺治疗范围,承先生还受日本游学期间皮内针的启发创制了揿针[38],揿针以简便快捷适用于临床的同时也影响了后世。在此之后不断有有识之士发掘新材质、新方法提高针灸器具的实用性,不仅为临床提供便利也惠及针灸课堂教育活动,如江苏省中医学校制造用于教学以及技术层面交流的针灸模型与人体图示;建国后结合现代科学技术制作帮助标示的针灸经穴模型,都为当代针灸器具的研制给予了创新的节点。

(3)消毒学的实用性

《高等针灸学讲义—诊治学消毒学》的译入给承老提供了以针灸同施的解决方法,先生在《增订中国针灸治疗学》中解释了古人对针灸不同时施治的原由,认为“前人所制之针甚粗,灸又固执必须有灸疮乃已。灸而再针,势必使皮外之败坏组织及污物带入内部而发生红肿溃烂之危。或针而再灸,因针粗劣留有针孔,亦足发生危险”。为避免伤口感染,也为了保护自身,承氏门人开创性地践行了许多细致、可操作的消毒步骤[39]。技术进步的需要与教育内容的改变相辅相成,使得消毒学进入针灸课堂,自此逐渐成为行业规范。

(4)灸法的实用性

《中国针灸学讲义》书中引用了日本医学博士在灸法研究中的学术发展现状,理性与探索为近代医家发展灸法增加了信心。作为一个针灸临床家,承先生受益于日本灸法尤其重视直接灸[40],但绝不是“灸疮成脓”,而是将灸治刺激量分为强、中、弱三个等级,还为此制定了灸炷制作的软硬程度标准。“承淡安氏灸法残稿”记载的治疗25 种病证的灸治对艾柱的形状、松紧、规格均有讲究,艾炷大小多为半米粒大,量小但频,既舒适无害,也能保证患者依从性。其后谢锡亮对直接灸法进行了改进,彼时乙型肝炎正肆虐,谢先生便从此病入手历经10 余年探索运用灸法的量效与机制[41],较好地指导了临床。

2.经验科学化的现代研究

民国时期学医者重视新理新法在现代科学研究变革中的作用,然而科研条件限制了其进行穴位解剖工作,因此并未形成成熟的现代医学研究技术,仅浅显地移植了日本针灸医著中的解剖内容。事实上,作为不同时期中日走向科学化的过渡阶段,日本对针灸学的全面研究摆脱了中医界固有的学术桎梏,但也彻底沦为西化产物,国内同道对基础医学重新再作更详细的认识时,已形成理性的内部认同[42],即以经验科学化进行传统针灸知识的去芜存菁。中日禁忌穴的变迁能够很好地展现这一特点,菅沼周圭的《针灸则》中许多观点由于打破传统受到了民国时期国内学者的关注,例如认为“针灸有功要之经穴仅七十穴耳”,主张“不列禁针、禁灸穴”等言论。虽然“取穴贵精不贵多”确实是医家一向推崇的,但这并不代表为了简化可以舍去所有的规则与特殊性。与日本医家做法不同的是,学派传人陈应龙先生在对取穴深浅的实践中指出“胸腹肌肉丰厚,可以深刺;背部与脏腑器官贴近,慎勿刺之太过”。为“禁针穴”进行了经验的科学化,解放后,众多西医学院学子有感日本所载经穴局解并未深入探明穴位附近组织器官的关系,为全面阐释经穴的物质基础,开展了穴位局部解剖观察研究[43]。腧穴不是一个点,它存在纵向深浅以及横向与周围组织器官的联系,相较弃之不用,针灸临床更应该在安全的情况下寻求针刺疗效。经验的科学化不是为了放弃什么,而是为了厘清规则的限制范围。

值得一提的是,国内较日本更善于开展科研实验的精诚合作。类似京都大学生理学研究室所得成果来自于石川日出鹤丸教授和他的弟子们,日本相关机构和团体对针灸起效机制的研究鼓舞了澄江针灸学派的针灸学者。承淡安先生积极带领弟子运用现代科学技术手段研究经络和穴位的本质问题,在其创办的最早的《针灸杂志》第一期中写道“手足三阳三阴者,乃人身之动物性神经与植物性神经之干支”。认为穴位本质“乃神经之末梢部分,或神经之支干”[44],且在穴位功效勘定与考证方面做了大量的工作。此后,承氏门人不负所望,罗兆琚开始沿着神经、血液等系统研究针灸的效验机制[45],曾天治则从神经、内分泌角度阐释针刺的兴奋与抑制作用[46],讨论会、研究会、讲习会逐渐增多。

3.立足疗效的教材著述

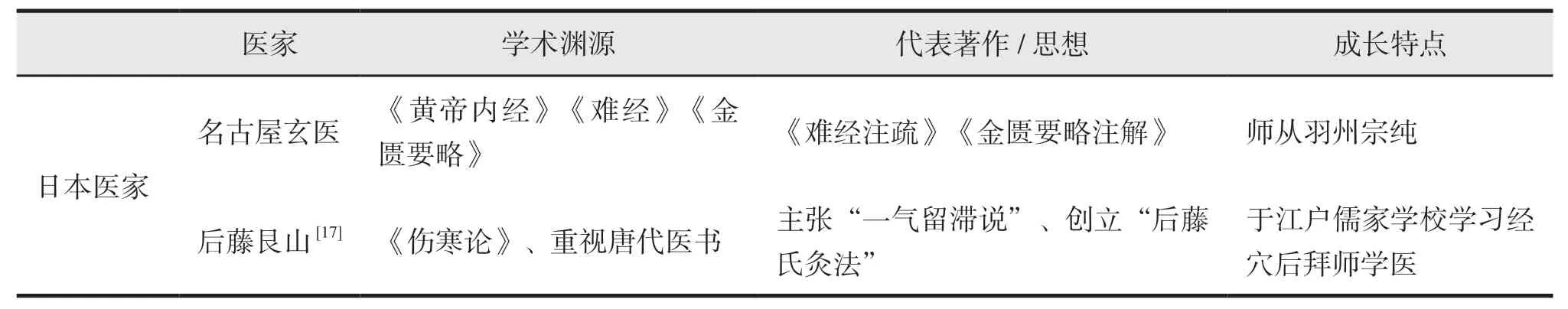

日本明治年间译介的针灸科学化成果种类繁多(图2)[47],包括理论性著作和临床医籍,14 本日本针灸医籍对针灸基础理论、针灸研究方法、临床运用等方面均有全面的总结和阐发,这些日本针灸著作的大批涌现反过来指导澄江针灸医家的著述,针灸教育机构在设有中医基础等传统理论的同时,借助现代医学工具对其进行具象的阐释,这相较单纯进行文字内容的学习要科学得多。

图2 民国汉译日本针灸医籍

转变医学教材的陈旧是丁福保先生译入日本医籍的初衷。1927 年,广东中医药专门学校出版教材《针灸学讲义》便引用了《最新实习西法针灸》中经穴的生理解剖等内容,这在之后又被《中国针灸治疗学》一书所引。1931 年出版的《高等针灸学讲义》也参考了日本延命山针灸专门学院及东京针灸医学研究所结论,承淡安先生学习其整理针灸学教材的模版和方法,在1931 年初版的《中国针灸治疗学》中也增加经穴解剖内容,承淡安考察日本针灸现状归来后,出版了《增订中国针灸治疗学》,较之前在内容和结构上都发生了变化,虽然在内容上添加了神经系统理论解释针刺治病原理,但为提高疗效进一步简化、规范传统针灸手法。而后罗兆琚、夏少泉等承门内医家紧跟承先生步伐,所著书籍均引录了日本相关研究结果,如广西罗兆琚在《中国针灸学讲习所消毒学讲义》中引入细菌、病毒等概念;《针灸传薪集》第二编中设“简便取穴法”“误针补救法”等章节[48]。在慎重吸收针灸研究成果和传统针灸学术的诸多资料的基础上,承门学者出著多本既现代又传统的经典,走上了以传统中医核心理论为根本的针灸现代化改革中。

4.短期培训的办学经验

1885 年,浙江瑞安利济医学堂的成立为中医教育仿效西式教育提供了借鉴,针灸教育亦在其中。据赵璟等[49]对民国时期针灸学校的考证,针灸教育学校45 所,针灸专门学校48 所。1935 年6 月,承淡安回国后,为能在短期内培养符合要求的针灸人才,在中国针灸学研究社的基础上将其改为“中国针灸讲习所”。增设较日本学制更短的速成班和普通班,速成班开设针科学、灸科学、针灸治疗学、经穴学、生理解剖学等科目;普通班在速成班基础上开设内经、病理、诊断等科目[50]。所有课程设置皆源于他及其骨干力量对中医及针灸的思考,基本奠定了此后澄江学派针灸教学的办学模式。民国时期出版的针灸著作有180 余种[51],其中相当一部分是教材。科学针灸学教育的兴起,通过促进教材的编纂与发行实现了现代医学教育理念的推广。

中华人民共和国成立后,针灸教育体系构建走上正轨,开始在全国铺开,针灸短期培训也为各地所借鉴。承氏门人散落各地,南京邱茂良、北京杨甲三、河南邵经明、闽南陈应龙等实现了针灸教学点在全国各地的建立与发展。曾天治同先师一样号召学派传人在香港及海外创刊办学,加强世界范围内针灸的联系,积极回应来自日韩、欧美、东南亚诸多国家和地区针灸同行的科研交流,几乎沿袭了此时针灸学科体系内的课程设置及教学内容模式,学派内部针灸办学的经验成果不仅惠及中国,并且对其他国家同样具有珍贵价值,为当代针灸的传播与发展奠定了基础,逐渐成为世界医学体系的组成部分。

三、世界史视角下的不同历史现象及原因

“欧洲中心论”其思想的孤立使得欧洲在一段时间内无法获得对自身正确的认识[52]。事实上,在世界史观的背景下,澄江针灸学派的形成从一开始就受到世界因素的塑造。没有旅日针灸学者那一段暂别国内强势科学化的时期,是否还有赴日之后以疗效立命的坚定?因此,以澄江针灸学派塑造的代表人物作为基点,从时间和空间上向外辐射回顾历史节点,从微观视角看待历史现象[53],再与其他国家相对比,可以综合评判以避免做出偏狭的论证与评断。

(一)世界史视角下中日针灸医家的基本差异

在不断扩展对世界的认识和编译外国针灸学作品的基础上,学派内精英与日本针灸医家面临不同的发展医学知识的时机差异与政治压力,前者表现为主动结成的重视针灸疗效的志愿组织[54],而后者无法像前者一样直接采取社会行为回应针灸现代化中出现的问题,如将发展针灸放入契合西医的理论之中。结合学派内代表医家的成长历史与当下,总结出澄江针灸学派摆脱强势科学化的重要原因。

1.家传师授 各有所承

针灸学术近代的转变历程中许多著名的引导者都通过师友链与家族链进行知识的传递。经过对承淡安先生以及澄江学派初代传人的考察,不难发现他们当中大多初业中医,对于中医传统理论有着深刻的认知与理解,传统学术根基的牢固使得学派发展在与国际学术接轨中仍能执守传统。邱茂良教授15 岁进入浙江兰溪中医专门学校[55],系统学习10 余本经典著作后拜入内科名医张山雷门下,所秉持的严谨的辨证原则令后世受益无穷。邵经明教授[56]幼读私塾,16 岁后师从名中医郭玉磺,四大经典及历代医家著作皆为其启蒙医书,博闻强记且治疗时方精穴简,诸如此幼承庭训的名医不胜枚举。内化集成古籍经典、名医名家中的临证经验,是澄江针灸门人实践的基础。

不同的是,日本江户时代虽然也有一批家族承化现象明显的优秀汉医,并且对《内经》《难经》等经典进行过全面的解读和提高[57],却未形成类似国内对针灸学科的直接影响。从中日两国针灸医家对中医经典的再创造过程(表1)可见,日本针灸同道所习资料与我国同源同根,甚至作序书跋也偶有联系,但目的在于“简、明、快”,各家注释与速效经验层出不穷,但在难见到类似《灵枢》《难经》中的天人尻神。良好的语言能力使得日本可以直接精读汉文经典以著书立说[58],因此日本医家因为含义晦涩而删去传统理论的可能性不大。也就是说,日本在面临政治压力进行医疗制度转型之前就已经出现类似现代化的分裂表现。同为名师引渡,幼承家训,由于受认识主体的知识背景、文化背景、时代背景、问题意识等多方面因素的影响,日本学者尽管同样存在深厚的汉医功力,但只需要面对疾病和如何快速治愈疾病的实践问题,由于没有理论的更新,在技术发展遇到瓶颈之后,表现出大量模仿经验与注释类典籍。当然,日本学者的加入对国内学者而言,打破了我国整理注释研究针灸学科的单调局面,互动交流的多元化推动我国形成了针灸学科研究领域多中心、齐流并进的新态势。

表1 中日针灸医家成长特点对比

2.普济贫病 临证务实

澄江针灸学派门人不尚空谈,坚持以疗效立命,在针灸科学化推进的过程中,与日本为巩固帝国主义的殖民不同,学派更着重于沟通科学理论发现与医疗实践应用。中华人民共和国成立前后,单纯针灸理论的丰富并不能缓解农村医药贫瘠的社会环境。邱茂良教授自20 世纪50 年代开始便开展了对针灸治疗结核病、细菌性痢疾[60]、病毒性肝炎等传染性疾病的临床机制研究,针灸以低成本治疗传染病的良好口碑为扩大针灸在各个阶层的影响力提供了切入点。因此医学术语的早期转换并不是在对针灸知识做取舍,真正目的是将针灸推广至不同阶层[61],考察针灸医家发表在期刊杂志的论文(图3),均可发现其成为了连接不同阶层的中间组织,客观研究,理性实践。这也使中日针灸学术群体在那之后,对针灸理论的解读从语言表述、思维方式到研究方法呈现不同面貌的原因[62]。

图3 澄江针灸学派医家的科学化实践

可以补充的是,有学者敏锐地注意到民国时期的针灸学讲义在框架结构上与传统著作比较更加“重术”[63]。《针灸治验百零八种》是曾天治先生在行医两年内选辑获得疗效的病案[64],给与针灸界没有深厚传承的新生力量以借鉴,提高针灸施术的安全性,也为其后教材《科学针灸治疗学》提供了临床证据[65]。伤寒名家卢觉愚所著的《实用针灸学讲义》《实用伤寒论讲义》也均强调了针灸技能的实用性,“针灸至今日尚能存在,为治病有效验之故”[66]。沟通与更新临床是过去澄江学派发展最主要的特色,多数以传统中医为背景的针灸医家对于完全消化现代医学理论有心无力[67],然而也没有将自身与外来文化盲目对立,学者们对如何在短时间内使针灸获得较大范围认可的思索,其实是在完成摆脱桎梏和实现传统医学文化自新的任务,因此上述对科学理论加以著述并基于现实社会需要的研究,成为民国医家规避自身学术不足,稳固针灸推广不同阶层认同的良策。

(二)世界史观点下澄江针灸学派的“西学东渐”

结合以上澄江针灸学派在强势科学化中的客观与理性,我们提炼出一个观点:在针灸科学化的问题上,“西学东渐”是国内针灸学术团体主动投身寻找到的解决结果。也就是说,当科学化造成的医疗问题亟待解决时,承门弟子主动对针灸历史发展进行纵向研究,并积极完成国内不同区域的传播,包括澄江针灸学派在香港[68]、福建[69]以及江苏[70]等地的发展,同时给我们拓展了全球联系的横向视野,有意识地打破针灸的国际壁垒,关注针灸与不同人群、社会、民族和文明之间的联系与互动。现代众多研究将学派传人及其思想作为科学化实践图像的主要对象也是此原因。一个具备影响力的学术团体内部发生的置换与转变直接影响一个学科的发展。相比之下,日本针灸界由于缺乏这种“筛选、淘汰与改良”的学术团体,因而缺乏问题意识的凝练。

在此我们看到,澄江针灸学派内部如今的多元化和自由气氛是过去几十年探索尝试的成果,平衡了本土化和国际化的要求,其学术内容上的发展已透过文化的融合和多元化路向的发展取得了超越性的经验。如今,民国时期针灸知识已经内化成当下针灸知识谱系的一部分,同时以此为基点,不断吸纳新的知识,共同构成现代针灸知识体系。

至此,本文从旅日针灸学者回归史切入,重新对澄江针灸学派的形成与发展进行研究,实为中国现实发展的背景下重新思考“老题目”,是对研究时代感的一种丰富,也是更好地观察国际针灸发展与认识学派自身的窗口。客观的历史正在改变之中,主观的历史亦必力求改变,以加速客观历史的大改变。旅日针灸学者的回归对澄江针灸学派的意义不仅在于如何与国际学术接轨,更是在于转型时期展现出的沟通与实践的纽带作用,从而把学术和理论研究结合现实以融入社会,以开阔的思维动态地追寻中外历史资料和现象背景。21 世纪,澄江学派的发展将致力于为宏大针灸事业提供兼顾感情与理性的判断,在不断深化中寻找更加多元而开放的创新空间。