为有源头活水来

——物理教学的“生生”设计

周 亮

(慈溪市横河中学 浙江 宁波 315300)

“生生”设计,指的是以学生为活动主体,以生活为情境载体,在课堂教学的情境设计环节以此理念为指导,让情境更加贴近学生,让学生更好更快地融入情境学习之中,由此通过学生的学习或探究来获得物理知识,这也是新课程核心素养的教学要求.

物理教学是以实验为基础的教学,而实验一般指在实验室开展的实验教学,传统的实验教学方式为教师讲解或示范,又或者新课上完后要求学生运用实验仪器,按实验内容一丝不差地“依样画葫芦”地模仿操作.学生进行的实验只是简单机械的重复验证,因此学生实验多是验证物理定律或者是一种假探究,而无法发挥其教学价值和实验操作能力训练的价值.

如何改变教学现状,让学生不再脱离生活,以积极主动的主体精神参与课堂教学学习过程,情境的“亲民”设计显然有着重要的作用.

1 以生为本

“以生为本”变课堂实验为生活探究实验,充分发挥学生主动性与个性,让学生先经历“生活玩”的过程再学习知识,充分发挥实验的教学功能.

教学实践及案例1:必修1第三章第3节“牛顿第三定律”

“牛顿第三定律”教学中对于这一教学环节的处理一般是教师准备教具,找两位学生上前,在讲台前演示,并且煞有其事的邀请几位同学做见证者,观察两个弹簧测力计的读数,然后得出两个作用力大小相等方向相反的结论.这样的处理比教师直接演示乃至直接告诉结论稍有进步,但学生还是抱着看戏的态度,并未真正地参与到知识的习得过程中.因此,这样的实验对物理知识的获得所起的作用和学生参与的主动性和广泛性都有所欠缺.

在“生生设计”的理念倡导下, 我们把实验落实到学生、落实到课堂.如图1和图2所示,学生在课堂上4人一组,真正地接触实际实验器材,开展真正的实验探究.

图1 水平面上任意方向的分组探究

图2 运动过程中的分组探究

学生使用弹簧测力计先在水平桌面上进行作用力和反作用力的探究,二力等大比较容易观察,怎么证明共线呢?桌面上符合“等大反向同时变化”的规律是不是具有普遍性?怎么推广到普遍性?学生继续开发思路进行桌面上不同方向,离开左面在空中不同方向,静态的观察规律符合,动态的情况又会是怎样的呢?不断地改进实验、改变实验以探究不断出现的新问题,最终通过传感器来获得实时的实验数据图像,通过图像分析获得牛顿第三定律的内容.

通过自我探究—发现新问题—继续探究—深化如此不断的在思维开发、实验验证、数据分析的主体研究过程中,学生对牛顿第三定律有了静态和动态的了解,真正理解了定律所表述的物理内容.

2 以生活为基

“以生活为基”,精心挑选课堂教学情境的素材,让情境亲民,走进学生心里,唤起学习共鸣.

教学实践及案例2:必修1第三章第2节“摩擦力”

在高一市教研活动中我校接到示范课“摩擦力”的教学任务,我校课题组对于这节课进行了多次的研讨和磨课,其中在课堂引入的素材选择上提出了很多建议也犹豫更换了很久.回顾这些素材的寻找过程,最终我们在“生生”理念指导下,确定了教学用的素材,提供可选择的素材有:

(1)推桌子游戏,推学生课桌或讲台,观察推桌子的过程和变化引出摩擦力.

(2)“分书本”,把两本物理书每页交叉叠放,努力分开,让大力士表演.在此基础上甚至可以把书本作为吊篮的悬挂,制作成吊篮成功表演秋千等.

(3)在实验2的基础上,我们继续找到撒贝宁主持的节目视频(最终用大功率汽车也无法分开),视频结果较为震撼,有很好的教学引入功能.

(4)提“米罐子”游戏.

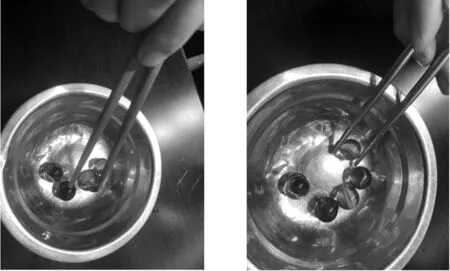

(5)夹弹珠游戏.

(6)爬杆子表演.

……

经过课题组的努力找到了上述10余种不同的教学引入情境设计方案.设计(1)太过普通,学生学习新鲜感较少.设计(2)~(5)都有游戏悬念设置,整个学习过程充满了意外和刺激,有利于激发学生兴趣.撒贝宁的节目视频结果出乎意料的震撼,但是学生只能观看,并不能真正融入学习情境,所以在“生生”理念指导下我们教研组选择了从(2)、(4)、(5)、(6)中确定一个.经过进一步地讨论,设计(6)爬杆子表演由于材料和场地限制,1人表演他人观看,学生参与度显然不高.设计(2)让学生分开交叉书本比较普通,但是解释比较复杂,一般也是2人表演多人观看,如果制作成吊篮秋千,演示效果大为增加,但是参与者变化不大.设计(4)变化较少.最终我们选择贴近学生(小时候基本玩过)可普遍参与的设计(5),又在普通夹弹珠游戏基础上做出一个变化提供2种筷子、2种弹珠(一个浸洗洁精)增加游戏体验.设计(5)如图3所示.

图3 夹弹珠情境经历

当然其他同仁可以采用不同的教学设计素材,通过对教学设计素材的研究选择不仅提高了教学效果,也让教师自己对摩擦力有了更清楚的认识.

3 生生实验 创新智造

“生生实验、创新智造”,定时开放学校实验室,设置创新智造项目,提升学生实验能力和创新能力.

物理观念的获得以实验为基础,而实验过程中呈现的丰富多彩的现象,将给学生提出超出教材的种种问题;习题、作业解答过程中,学生也会产生种种的疑惑,由此联想很多他们“不相信”的盘根错节的问题,除非让他们到实验室去,用实验去研究和评价,这正是科学家发明创造所需要的科学素养.

“到实验室去,到实验室来”,学校在课堂教学实验安排之外,面向学生定时开放实验室,让学生更多地走进实验室,更多地接触或者重复实验,更多地去创造设计制作.

课堂演示实验和课堂分组实验一般都是参照教材要求进行的,而学生的学习过程却是一个广阔而长远的过程.在必修1第三章第2节“摩擦力”的学习过程中,高中学生对于静摩擦力和滑动摩擦力的基本概念通过初中和高中课堂的学习虽然可以较好地掌握,但是对于静摩擦力和滑动摩擦力的转化及转化点的大小变化,教材和教师往往可能处理的较为简单,而开放实验室可以让学生自我设计探究实验,解决实验过程中出现的问题,发现实验现象背后的物理规律.

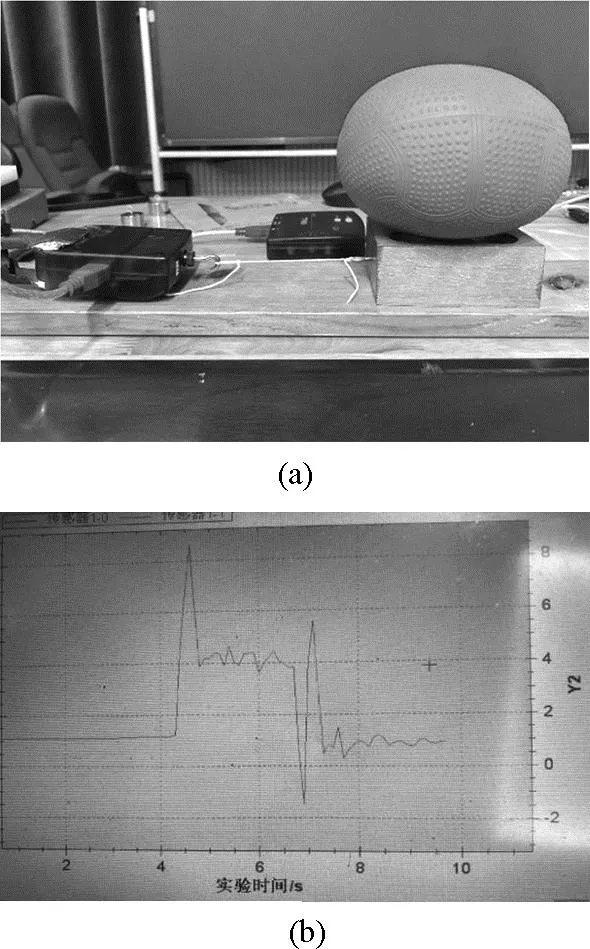

例如在某组学生的自主探究中,为了让静摩擦力转化为滑动摩擦力的传感器数据图像更明显,首先使用的是简单的木板和木块,实验发现几乎很难体现出教材所示的变化特点,学生重复多次以后观察讨论得出了几个原因:(1)传感器问题(我校传感器比较落后年代久远);(2)下面木板拉动的速度快慢问题;(3)摩擦力大小问题.然后逐个研究如何调整,最终选择了一个解决方案,在木块上加放一个1.5 kg的实心球增加上面木块的质量,尽量匀速拉出木板,得到了较为合理的实际数据图像,如图4所示.

图4 摩擦力的实验探究

通过该探究案例的解决,该组学生在操作能力、分析解决能力等学科素养上得到了切实的落实和提高.

开放实验室,通过教师引导—学生预约控制时间和人数,设置研究课题智创评奖来引导和激发学生研发热情,提升学生的创新能力.

4 生生体验 生活物理

“生生体验、生活物理”,充分利用学校资源,拓展学习空间和时间,课外开放实验室,增加学生学习体验机会.

生活即物理,课堂教学的空间和时间总是不足以使学生对物理知识和规律有充分的理解和参与.充分挖掘学校的生活资源设计开发成学生学习资源,拓展学习空间和时间,帮助学生更多更好地参与学习过程,加深对物理观念的理解和建构.

例如选择性必修1第三章“机械波”“机械波的形成和描述”这两节内容的教学,一般的教学设计会通过一组同学(7,8位)上台牵手表演来演示波的形成原理,而实际上由于课堂场地和教学时间的限制,学生在课堂上的活动参与度并不能太高,因此我们借用体育生训练用的“甩长绳”,课外让学生无限制地积极参与“甩”的过程和对绳波的观察,如图5所示.通过亲身体验让绳波深入学生的记忆,然后结合课堂教学内容可以使学生更生动深入地掌握波的概念,分析理解波的形成和传播.

图5 甩长绳演示“波”的形成和传播

在必修1第四章第6节“超重和失重”的课堂设计时,一般的设计会采用让学生上台,站在体重计上做起立和下蹲的动作,通过摄像头观察体重计示数的变化,如图6所示.如此设计操作同样限制了学生的参与度,我们在教学之余每班放置一个体重计,在体艺馆放置一个大型体重计,努力增加学生体验机会.

图6 起立和下蹲的超失重现象体验

在课堂教学之余,充分利用学校资源拓展学生活动空间和时间,很好地突破了课堂教学的限制,对教学内容的学习理解和掌握起到了极大的补充作用.

核心素养基本理念之一是要求改变过去过分强调知识的传授,而应培养学生的物理观念、科学思维和独立思考创新的能力.学生可以提出质疑,让学生的主动性、创造性得到较大的发挥,让学生经历科学的探究过程,学习科学的研究方法,培养学生的探究精神、提升学生的核心素养.而良好的设计是学习进行的基础,如何更好更多地让学生体验、实践、总结、质疑,提升学生的学科能力和科学素养,笔者认为在设计源头上立足“生生”理念,定能“为有源头活水来”.