农村现代化的历史反思:梁漱溟的乡村经济合作思想

——从现代中寻归传统的更新进路

石一琨

(复旦大学 马克思主义学院,上海 200433)

一、问题的提出

“合作”一词最早出现在《国语》,“杀之利,逐之恐构诸侯;以归则国家多慝;复之则君臣合作,恐为君忧,不若杀之”[1]389。其本意为联合、共事,以达到共同目的,后延伸为共同创作、合章制作等意。近代西方殖民主义在加剧中华民族危机的同时,也给中国带来了西方文明中的现代性因素。国内部分知识学人逐渐意识到实现社会转型的重要性,纷纷取法于西洋以寻找救国之路,尤其是对何以实现现代化问题做出了不少有益思考。“合作主义”(corporatism)正是在这一背景下被引入中国。新文化运动时期,互助主义、工读主义、新村主义和基尔特社会主义等思潮盛行,合作主义在当时被国人视为改造中国社会的较优方法,脱颖而出。知识学人在国内掀起了一次合作运动的高潮,诸如薛仙舟、孙中山、戴季陶、晏阳初、梁漱溟、费孝通和陈果夫等人的合作思想,体现了当时人们对中国未来建设的多重设计。二十世纪三四十年代,随着西方殖民者对中国的深入掠夺,乡村基层破坏严重,经济凋敝、百废待兴,不断涌现的乡村经济合作思想无疑成为拯救中国社会的一剂良药。

事实上,近代中国农业经济仍未摆脱传统小农经济的生产方式和以家庭为单位的生产关系之桎梏。中国农业领域合作的方式主要有两种:其一,小农自发合作式。通过资本主义雇佣手段聘请短工和长工,借换劳动力、农耕具,组织合会应对资金紧缺。该形式完全是在没有行政力量干预的情况下,依靠乡村民众自身意愿自发组织,虽维系了农村社会的“先天和谐”,“但这些合作往往局限于本村地域或者是亲戚圈子内,受到人为因素干扰,组织化和制度化水平非常低”[2]25,是临时的、脆弱的;其二,国民政府主导合作式。战乱动荡、地方割据和自然灾害影响了农村经济,行政权威推动下的农村基层政权整合和经济合作便日渐兴起。该形式更多体现为权威性、制度性和计划性,但却偏离国际公认“非政府干预”的合作社原则。20 世纪20 年代末地方自治运动以来,国民政府通过政策引导与价值宣传来推动农村经济合作,“号召、动员投入多,真正强制的举措少之又少”[2]96,是充分尊重农民意愿上的以国家权力推动的乡村经济合作行为。抗日战争时期,国民政府在国统区也善于借助政治和行政的权威手段使农村社会组织化,“一方面使得合作事业蒙上了一层浓厚的行政化、官僚化及国家化的色彩,另一方面也使其背离了合作社原有的‘功能范畴’”[3]。由此,独立于农民自发和政府权威推动的“第三种形式”呼之欲出。

传统“国家-社会”“结构-功能”“事件-过程”的解释框架,对近代乡村经济合作中政府、农民间互动及其结果做出了诸多学理阐释。但会陷入三大误区:其一,近代国家与社会的关系是极为复杂的,重塑于基层团体之过程中,开明乡绅、士绅和先进知识分子等进步势力的角色与功能被遮蔽;其二,近代中国国家权力与社会权力之间并非是简单的相互消解或弥合,近代中国在乡村经济合作过程中,是否存在独立于国家与社会间的“第三领域”(third realm)?[4]260-288抑或形成“国家社会化”和“社会国家化”的“中介场所”(setting)?[5]84仍有待学界研究;其三,近代中国乡村经济合作运动不仅回应了抵御殖民主义、强大社会基层的现实需要,亦是百年来“西学东渐”和“经世致用”思想文化之赓续,背后蕴含着传统文化现代转型的深刻逻辑,需要从文化哲学层面进行探讨。本文认为,中西文明交冲之下,国内知识学人及社会团体引导的农村经济合作组织(如“华洋义赈会”“邹平合作社”等),是独立于农民自发和政府权威推动的“第三种形式”,其中以梁漱溟主张的乡村经济合作最为典型。

学界关于梁漱溟的乡村经济合作思想的研究,大多是将之作为其合作思想、乡村建设运动和近代经济合作运动的一部分。目前对梁漱溟的合作经济观[6-10]、乡村建设或自治理论[11-16],以及近代乡村改造与乡村经济建设实践[17-20]的研究进展较大、成果颇丰。多是运用史学、社会学、经济学和治理学等跨学科的理论、方法、概念与范式,来展开规范或实证研究。但仍存在一些问题:其一,视野较为单一,鲜有学者从“由内而外”“反本开新”等文化哲学路径去探讨梁漱溟的合作经济观;其二,评价较为简单,对梁漱溟乡村建设理论的评价仍拘泥于“中体西用”的思维惯性,但实际上梁漱溟力图将西方“意欲向前”现代文化引入“变换、调和和持中”的中国传统,使二者相结合,为传统文化的现代转型提供了新颖的解释,这一点未得到学界重视;其三,对梁漱溟乡村经济合作思想的直接研究非常少,且缺乏从梁漱溟文化哲学层面对中国乡村建设贡献的深入阐释。本文聚焦于西方文明先进性和中国儒学的创造性,从这一新的视角来探讨乡村经济合作中梁漱溟如何“在现代寻归传统”的重要议题。

本文研究的问题是:在儒学现代转型之下,梁漱溟如何从现代文明中寻归传统儒学,开展乡村经济合作运动?在对话梁漱溟“老根萌新芽”论说基础上,探究其乡村经济合作思想的内容及特征,对于学术界在近代中国乡村建设和梁漱溟文化哲学观等议题上的拓展,无疑是具有开创性的。该研究亦在当代中国式现代化及社会变迁、转型领域的探讨中,不仅不能淡出,而且有必要拓宽、拓深。

二、理论对话:梁漱溟的“老根萌新芽”

梁漱溟的乡村经济合作思想,是在西方合作经济(cooperative economy)现代文明影响下,对传统儒学的现代转型之思索的基础上形成的,是其乡村建设理论的重要组成部分。建立使得“全社会之人,不期而辗转互相联锁起来,无形中成为一种组织”[21]82,通过合作运动使民众“精神能够团结,行动能够统一,力量能够集中,即可造成健全的现代社会,而为新政治的坚固基础”[22]213,以团体合作的方式恢复乡村经济,塑构新的中国乡村社会,是梁漱溟乡村经济合作的基本路向。梁漱溟的乡村经济合作思想融合了他对西方现代性与传统文化转型的哲思,对乡村经济合作做出了较为合理的方案设计。梁漱溟从中西社会比较出发,认为“伦理本位,职业分立”的社会构造,决定了中国乡村建设之路不同于西方,须在国家权威与个人主义之外,寻求“第三条道路”。面对近代中国日趋衰微的乡村,梁漱溟坦言“今日中国问题在其千年相沿袭之社会组织构造既已崩溃,而新者未立;乡村建设运动,实吾民族社会重建一新组织构造之运动”[23]161,在传统伦理秩序之基础上建设合作型的新社会组织,是救济乡村经济的一剂良药,回答了“传统儒学究竟该往何处去”的问题。由此,“至于创造新文化,那便是乡村建设的真意义所在。乡村建设除了消极地救济乡村之外,更要紧的还是在积极地创造新文化。所谓乡村建设,就是要从中国旧文化里转变出一个新文化来”[24]611,即“老根萌新芽”。

梁漱溟提出了一个较有意思的比喻,“一个民族的复兴,都要从老根上发新芽;所谓老根,即指老的文化、老的社会而言。这在丹麦即是如此,丹麦的老根是它的旧宗教精神。它发新芽的‘发’,是靠它的教育,它的新芽是指它从民众教育生长出来的新社会。丹麦农业与合作的发达,完全是从这个新萌芽生长出来的。中国亦要从一个老根上发新芽。自一面说,老的中国文化、社会已不能要了,一定要有‘新芽’才能活;可是自另一面说,新芽之发还是要从老根上发,否则无从发起;所以老根已不能要,老根子又不能不要。中国老根子里所蕴藏的力量很深厚,从此一定可以发出新芽来”[25]504-505。“所谓发新芽者是说另外的一个创造,而这个创造是从老根来的。中国民族复兴,一定得创造新文化,那一套旧家伙已绝不可用,非换不行。然其所换过的生命里头,尚复有不是新的地方在;这个不是新的地方,是从老根复活的东西。……只有民族精神是当初的原样;除此之外,那一套家伙都换过了,所以谓之为‘民族复活’”[25]506-507。

梁漱溟利用现代眼光重新审视传统儒学,在现代中寻找到了对于传统的更新进路。中国有形之老根(乡土社会)和无形之老根(传统儒学)在西方现代文明扩张下,几近摧毁殆尽,乡村社会日趋衰败,须从“老根”中萌发“新芽”,创造新的文化来救活乡村,使得乡土社会重新焕发生机。在西学东渐和经世致用影响下,西方合作思想在华传播之时形成了多元流派,被国人打上了“救亡”的时代烙印。梁漱溟的乡村经济合作思想,明显受到了西方改良主义经济合作学派和传统儒学文化的影响,提倡在政府与民众之外,寻求先进知识分子及社会团体的推动,达到建设新文化、救活乡村经济和改良社会的目标。“老根萌发新芽”论体现出了对西方现代文明和中国传统文化转型之融合,其形成逻辑可归纳为:

其一,“文化失调”是中国乡村问题的症结点。中西文明交冲之下,传统儒学面临着合法性危机。梁漱溟认为,相较于帝国殖民、军阀斗争和贫愚弱私,“中国问题并不是什么旁的问题,就是文化失调——极严重的文化失调,其表现出来就是社会构造的崩溃,政治上无办法”[23]164。由此,必须从文化着眼以改造社会政治和经济问题,“中国政治上出路,经济上出路,不得离开他那固有的文化出路,亦是自明之理”[23]124。

其二,传统儒学“老根”开转至现代文明“新芽”。近代中国社会秩序崩溃根本在于“文化失调”,必须向西方现代文明学习,以传统儒学的现代改造为根本进路。梁漱溟主张将“中国的固有精神与西洋文化的长处”“不只是理论上的沟通,而要紧的是从根本上调和沟通成一个事实。此沟通调和之点有了,中国问题乃可解决”[23]278,在谈及对中西文化态度时,他认为“对西方文化是全盘承受,而根本改过,就是对其态度要改一改”“批评的把中国原来态度重新拿出来”[24]528。梁漱溟虽注重保留中国固有精神,聚焦于传统文化的事功,但依然把其视为实现传统文化现代性转型的最终目的。

“老根”何以蜕变至“新芽”?梁漱溟在《东西文化及其哲学》一书中提出的“文化三路说”对此作出了解释:文化依托于生活,生活依托于意欲,“所有人类的生活大约不出这三个路径样法:(一)向前面要求;(二)对于自己的意思变换、调和、持中;(三)转身向后去要求;这是三个不同的路向。这三个不同的路向,非常重要,所有我们观察文化的方法都以此为依据”[24]382。从意欲转移到文化层面,则有西方文化以意欲向前为根本精神,而“中国文化是以意欲自为调和、持中为其根本精神的;印度文化是以意欲反身向后要求为其根本精神的”[26]59。西方近代工业文明的发展,是由于“意欲向前”根本精神,创造了极大的物质财富和现代精神,“西方化是由意欲向前要求的精神产生‘赛恩斯’与‘德谟克拉西’两大异采的文化”[24]353。由于中国直接从第一条路转向第二条路,缺乏征服自然、科学和民主的精神,因此对西方创造的文明成果应当全部汲取,“中国人求前途,求新生命,乃求之于孕育发展资本主义帝国主义之欧洲现代制度,无乃不可乎”[25]172。然而,西方工业文明面临着经济危机、社会动乱、环境破坏和人伦丧失的困境,梁漱溟相信儒学有西方不可比拟的优势,希冀以传统儒学为本位,在现代文明影响下发现传统文明的价值,实现儒学的现代转化。由此,梁漱溟认为,中华文明有着精神层面的崇高与超越,西方近世文明必将向传统儒学趋合。

其三,中国社会结构的特殊性要求中国必须回归于传统,找到一条适合于自身的文化转型的更新进路。由于中国“伦理本位、职业分立”明显区别于西洋“个人本位,阶级对立”,社会的伦理化、职业化导致了“在旧日中国这样一个社会结构里,只有周期的一治一乱而无革命。……所谓他周期的一治一乱,就是社会秩序只有一时的扰乱与规复”[23]174。欧美资产阶级民主革命和苏俄共产革命在中国行不通,只得汲取西方近世文明的精神,弥补中国文化的第一条路,而后聚焦于传统儒家伦理,改造文化,方能实现民族自救。

其四,主要任务是“重建一新社会组织构造”,建设基层团体组织。建立伦理本位、互助合作、商品化运作和社会自治的经济组织,要符合中国特殊社会结构所要求的组织构造。“原来中国社会是以乡村为基础,并以乡村为主体的;所有文化,多半是从乡村而来,又为乡村而设——法制、礼俗、工商业等莫不如是”[23]150,梁漱溟提倡以自治的方式解决中国近代的乡村问题,“社会结构中外不同。中国今后将从伦理互保进而为乡村自治,由小范围的团体自治扩大到整个民族社会的一体性。……造端果得其正(乡村组织是造端),开展果有其道(经济进步是开展之道),那么,顺着这个方向往前去,自然会走往理想社会”[23]419-420。乡村经济合作的基本路向就是建立一个互助的经济组织。

可见,梁漱溟“老树萌新芽”论说是以西方现代文明为参照,关怀本土儒家文化和乡土秩序,力图实现传统儒学的现代性转化,而提出的一套适合本国国情,解决乡村问题和文化危机的方案。这反映出了梁漱溟在文化哲学层面对中国乡村建设问题的深思。

三、西方参照与儒家伦理本位:梁漱溟的乡村经济合作思想

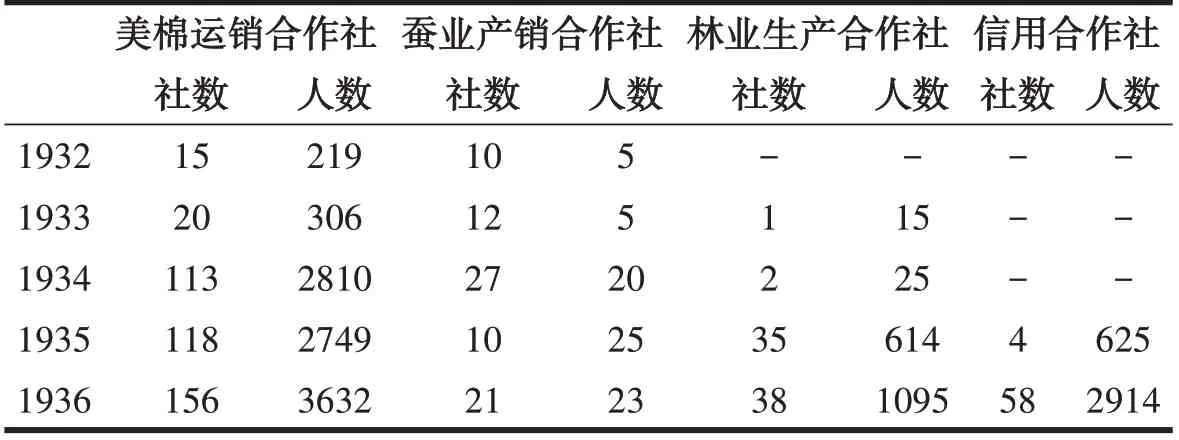

山东邹平合作社是梁漱溟乡村经济合作思想的实践成果,该合作社在生产、销售、运输、信贷和消费等多个方面,有着较为成功的经验。1931-1937 年间,该合作社发展迅速、成效显著,体现为村民入社率较高、合作社数量和人数增长速度快、地区粮食总产值提升、生产类合作社比重较高,多种类型的合作社不断涌现。到1936 年底,邹平有26.6%的家庭加入合作社,合作社社数比1932 年增长10.2 倍,其中棉运社增长10.4 倍,蚕业社增长2.1倍,林业社增长4.6 倍,信用社1936 年比1933 年增长48 倍。人数比1932 年增长12.1 倍,其中棉运社人数增长16.58 倍,林业社人数增长4.6 倍,信用社人数比1933 年增长73 倍,信用庄仓社人数比1935年增长4.66 倍[27]136-142(见表1)。与同期“华洋义赈会”“定县合作社”相比,该合作社虽将西方现代经济合作组织的基本原则作为参照,但仍深深地根植于儒学传统和乡土秩序,尝试采用“老根萌新芽”之方式,以伦理秩序建构经济组织,再造中国的乡村基层组织,实现传统文化现代性转化,推动乡村建设。

(表1)1931-1936 年邹平合作社数量、人数表[27]139

(一)伦理本位与互助善俗:在传统秩序中拯救乡村

梁漱溟以传统儒学要义为观照点,在伦理情谊精神的基础上,主张建立乡民互助组织,拯救散漫的村落社会,在传统秩序中寻求回答解决乡村问题的答案。这一要求使得“整个组织即是一个中国精神的团体组织”[28]146,“只有从人生向上之意,发挥伦理情谊;从这个地方才可以建立中国人的团体组织”[28]160,然后充分容纳西方团体合作的长处,实现两者的沟通与调和。由于儒学较早地启发人以“理性”(rationality),造成了国人“理性早启”“文化早熟”及“幼稚、老衰、不落实、消极、暧昧”病症。这“好比一个人的心理发育本当与其身体发育相应,而中国则仿佛个聪明的孩子,身体发育未健全而智慧早开了;即由其智慧之早开,转而抑阻其身体的发育;复由其身体发育之不健全,而智慧遂亦不得发育圆满良好:故名之为早熟”[25]708。由于中国乡村太过注重于道德伦理,缺乏团体间力量而处处失败,无讼与和平的社会中,官府在社会基层的权力软弱乏力,“皇权不下县”和“二元治理”构成了传统中国的国家治理特色,个体和团体的力量近乎完全消解,农村也被沦为较为散漫的社会。

究竟采取何种办法将散漫的村落整合为有组织的大社会?梁漱溟认为,“于宗法社会的生活无所骤变(所改不骤),而润泽以礼文,提高其精神。中国渐以转进于伦理本位,而家族家庭生活乃延续于后”[29]46。中国“伦理本位,职业分立”的特殊社会构造,明显区别于欧洲工业文明下社会团体的生活和精神:个体的独立和自由,强大的组织力、约束力的团体,个体性的延展和社会性的发达,个体组成的社会团体。在西方经济合作组织设计中,尊重个体、财产社会化、成员参与、积极互助也成为了一般合作组织的共认原则。然而,中国缺乏成熟的资本主义和市民阶层,长期一直以道德伦理替代宗教,“安排伦理名分以组织社会”“设为礼乐揖让以涵养理性,以正名为先”[29]98,讲究以家庭和血缘为单位。这种带有明显乡土性、等级化的传统观念逐渐推广至公共领域之中,消解了个体和社会团体的功能。因之,梁漱溟意识到中国自古以来团体意识欠缺,“举整个社会各种社会关系一概家庭化之”[29]73而结成的共同体,仍旧难以同西方个体意识与社会团体同日而语。

中国乡土社会之中是否可以构建一个乡民互助团体?又是基于何种逻辑构建?梁漱溟对此做出了回答。传统伦理的人伦关系,人与人之间讲友善、尊卑、和睦和礼仪,以及相互以对方满足和珍重为重要考量的道德观,长久印刻在了民族情感和基因中。“伦者,伦偶,正指人们彼此之相与。相与之间,关系遂生。家人父子,是其天然基本关系,故伦理首重家庭。……是关系,皆是伦理;伦理始于家庭,而不止于家庭”[29]72。家庭中的尊卑关系推广至社会表现为服从、尊重、容忍、体让和仁爱之情理,即“互助善俗”。梁漱溟认为,传统社会中多元的社会关系被简化为一元的家户关系,以家庭、宗族为单位承担着过多的社会职能,每遇瘟疫、旱涝、地震等灾荒,均可看到乡民间互通有无、共同劳作。出于邻里之间互帮互助、和平友好、患难相恤的善俗精神,“即人生向上,志气的提振,这是乡约的一个根本”[28]165,乡规民约的善用才使得乡村团体组织构建有了可能。而且,这一新的经济合作组织绕过了政府与个人,在地方知识学人及社会团体引导下,保留了传统儒学的伦理秩序,发扬着传统互助善俗精神,走出了一条乡村合作互助之路。

(二)融古与通今:梁漱溟对乡村经济合作组织的构设

“融古”为根植于传统儒学和乡土秩序基础上,实现乡村互助和善治的美好愿景,而“通今”则为依照西方经验和国情,实现现代与传统的拟合。梁漱溟对乡村经济合作组织的构设,融通了古今的理想和长处,反映了当时知识学人“乡村救国”,复兴传统文化之夙愿。他对乡村合作经济极力推崇,认为“‘合作’虽始而不过是资本主义经济下消费者的一种自救方策,或救济农民的方策。然而发挥起来亦正是一种主义;本此主义以为建设,正可成一种制度”[25]123,对近代中国的农业则须征得农民自愿同意,以团体形式自愿合作,进而公私合一,再“由经济问题引入政治问题,政治与经济合一”[25]334。以自然经济为主导、小农经济的生产方式为主体的中国,在发展农业经济上,非“合作”之路则不以自救。梁漱溟将合作定义为“讲和气的创造”“互助合作为根本纲要”,即建立一个地方知识分子引导,营利为目的,主张技术引入与教育,以及个体参与和实现公共利益为目的的合作组织。“做合作运动的人,必须对合作有信仰,以合作为其理想要求,不以其为手段,而看它就是目的”[23]428,建立合作经济组织可“使旧日主于自给自足的经济面进为社会化,则散漫的村落将化为一整组织的大社会”[30]913。由此,乡村经济合作组织之构设具体包含三个部分:

其一,路线定位。在政府权威和乡民自发之间寻找地方知识学人及社会团体引导的“第三条道路”,采用宣传、说服和教育的办法,推动构建多种经济合作组织。如生产合作社、产销合作社、信贷合作社、消费合作社和运输合作社等。乡村建设运动的知识学人及社会团体,多是国共两党之间的“政治中立派”,有着丰富的理论知识和改造社会、拯救乡村的积极热情,因之须以其作为探索中国现代化道路的重要力量。实践上,以梁漱溟为代表的地方知识学人成立了乡村建设研究院,并在山东邹平地区开展实验。同时,梁漱溟也并非迷信英国、丹麦的合作社模式,更不认同苏联“大包大揽”“集权运动”下的集体化模式。他提出通过合作来增殖财富,“因为中国第一不能走欧美式的个人资本主义的路;第二不能走俄国式的国家资本主义的路,中国的财富恐怕要靠合作才能增殖起来”[25]603,“吾民族今后而果有新生命之辟造也,其必自此精神之发挥以得之”[25]202。认为应根据农村现实情况,构建一个“互助合作”“盈利增殖”“由下自上”“伦理本位”“从小渐大”“积小成多”的乡村经济合作组织。

其二,制度安排。梁漱溟及其团队展开了实地考察,将山东邹平合作社列为其思想的试验田,并设计出了一套“取法西方”又“回归传统”的制度安排。按照西方现代合作组织中“自愿加入”“积极参与”“和平友好”“团体联合”和“盈利增殖”原则,引进科学技术、培养互助意识、引导农民参与、树立农民信用和促进资金流通,达成生产、销售、购买和借贷,以及土地利用的合作化,并积极培养村民的生产和经营能力。梁漱溟认为,应将这一合作组织定位为引导生产、教育乡民、赈灾救济的一般化乡民团体。邹平合作社虽有儒学本位之特色,但也汲取了西方团体模式的核心精神。诸如,规范化、体系化的程序、个体意志表达、扁平化组织设计,以及财产社会化、组织盈利化,并通过生产经营合作化的运作程式,以此来矫正“我们的散漫”“我们被动的毛病”[23]309。

其三,过程保障。梁漱溟主张通过地方知识学人及社会团体宣传、说服途径,引导农民加入经济合作社,提供了文化教育的办法。他意识到了“人”的问题,“我们应当根本上复苏了农民的精神,发动其进取之心才有办法。如此,先要认识农民精神上苦闷消沉的由来。……消沉寡趣,几无乐生之心,况复进取之心?此种心理如不能加以转移开导,替他开出一条路来,则一切事业都没法进行”[23]425,“为完成中国革命,格外须有其教育设施。所谈的固然是教育,也就是乡村建设”[23]470。由此,既要看到合作组织的“有形”一面,也要看到对村民文化教育的“无形”一面。合作须经过教育方可能行通之因在于,中国2000 多年来的小农经济和封闭的乡土情结,保守、狭隘、闭塞,缺乏团体意识深深地刻在骨子之中,近代乡村的衰败恰在于“文化失调”,需要发掘儒学伦理和乡土秩序现代性的一面。然而,通过经济利益诱导合作并非解决乡村问题的长久之计,只有发挥地方知识学人及社会团体作用,增强村民现代合作意识和参与观念,建立补习学校、生产学校、图书馆、讲习所、咨询处、农民茶馆、农技推广会,才能有效地实现乡村合作互助。“我想丹麦合作社之所以好,正在于此。它是完全靠人的习惯,条文就在丹麦人的身上,没写在纸上;大体上中国人也须如此”[23]278,这需要乡村社会自办教育的方式来培育国人的规则意识,“我们只是提醒大家要攲重人生行谊教育,攲重社会自办教育。必有轻重,才见方向,才有路走”[31]684。

(三)从同与超越:梁漱溟乡村经济合作思想的特征

梁漱溟的乡村经济合作思想,既借鉴了西方合作组织基本原则之“从同”之处,又立足于传统儒学与乡土秩序,创造性发展中国乡村合作社的“超越”一面。他通过重建儒学伦理与乡土秩序,重构西方“现代性”和本土“传统性”相融合的经济合作组织,实现乡村自救和传统文化的现代性转换。具体表现在以下方面:

其一,认清合作的重要性,聚焦于生产合作。梁漱溟认为,“农业在资本主义下受到桎梏;那么,农业的发达是在什么道儿呢?那便是‘合作’。工业国家所以救济其农村的方策在其农民的合作;农业国家(如丹麦)所以立国之道在其农民的合作……合作既异乎所谓个人本位,亦异乎所谓社会本位,恰能得其两相调和的分际,有进取而无竞争;……唯此农业工业自然均宜的发展,为能开出正常形态的人类文明;而唤它为‘乡村文明’的,以其为由乡村开发出来的文明也”[25]223。西方工业文明下“合作互助”在某种程度上规避了资本主义发展弊端,具有改造和建立社会新秩序之意。梁漱溟将合作看作一种发展国家经济、健全人类文明的主义、理想和目的,而把“建造一新的社会组织”视为工具、手段和方法。近代中国乡村发展衰微,经济凋敝、民心涣散,所以应认识到我国的乡村合作运动与西方工业发达国家的不同,“此刻中国顶大的问题,极迫切的需要,就是普通所谓‘造产’。造产亦即我们讲的‘增殖财富’,或‘开发产业’、‘改进技术’。所以如果合作是应于需要而来的话,那么中国的合作决不是消费合作,一定是生产合作”[25]615。由此,成立生产合作社,促进互助生产,才是解决乡村弊病的首选之策。

其二,学习西方先进技术,在乡村推行文化教育。基于近代中国乡民文化贫穷、经济困窘的现实国情,展开对村民的文化教育,培养合作意识和生产能力。梁漱溟曾言“我对物质增加和生产技术改进,原是看得很重的……经济的进步我们看得很重,唯有经济进步,才让我们的生活更合理”[32]205。实践上,梁漱溟主导的山东邹平合作社,一方面引入了农技传授和优良种子,保育优质棉花的生产和市场供应,包括在种子改良、生产指导、技艺推广和信贷的通融多方面并进;另一方面,成立了县级合作事业指导委员会,聘请专家、学者和专业性的社会团体,展开对农民的文化教育。

其三,自治为基本前提,反对政府全面干预。梁漱溟本着社会改造,“不应当接近政权,依靠政权”[23]573为原则开办乡村合作社,希望建立一个地方知识学人及社会团体引领、政府法律保障、村民自主治理的乡村经济组织,并反对任何政权力量的强力干预。但“从事实上去组织乡村,眼前不与政府的法令抵触,末后冀得政府的承认”[23]393。可见,梁漱溟将政府的角色和功能定位为一种保育式的、指导型的政权,希望政府通过法律保障和政策引导,来保证经济合作的持续开展。梁漱溟在考察英国、丹麦等国的合作社后认为,西方政府往往担任“守夜人”角色,经济组织建立多是以市场与社会的自发力量。近代中国乡村若是依靠政府权威,自治力量缺失、地方精英缺位、治理成本过高、行政效率过低和组织臃肿等弊病则会依然存在。由此,只能将希望寄予政府和个体之外的“第三条路”,依靠地方知识学人及社会团体的推动。“要想合作事业有相当统制和计划,很快地普遍推行全国,而又组织健全合理,那也就必须走我所说乡村运动这条路。这条路亦是为中国问题所规定的。我们既认定农民自觉必待启发,经济建设必须统筹;再明白中国的经济建设就是合作社的建设,乡村运动正以合作运动为其中心工作”[23]545-546。

其四,个人本位和团体利益相结合,实现农民组织和参与的“自觉”“自为”。受到西方个人主义、自由主义和功利主义的影响,梁漱溟认为农民自愿加入合作社时必须代表个体利益,要求农民形成“自觉”,即个体意志、参与精神和权利意识,以及“自为”,即自我管理、共同参与和互助合作能力。“农民自觉,乡村自救,乡村的事情才有办法;所以我们说乡村建设顶要紧的一点便是农民‘自觉’”[24]618,而后将个体利益吸纳,关注个体本位,又照顾团体利益,在公私兼顾、不可偏废的情况下培养才能。“要农民由散而集是必要,但是也不可一味求集,还须于集之中有散才行”[23]536-537。实践上,邹平合作社规定为“我们从合作经营而增殖的财富。更可以有这种规定;以多量归公,少量归个人;以多量归团体,少量归分子”[25]6004。这一规定不仅同传统儒学中的“大同”“仁爱”“义利”和“和谐”等价值紧密联系,还协调了个人与团体之间的关系,在利益统一、无必受损之下,培养农民的“自觉”意识和“自为”能力。

总之,梁漱溟的乡村经济合作思想“以传统伦理秩序为基础,构建现代经济组织”为基本要义,既“参照西方”又“回归传统”,对实现传统文化现代性转型与乡村建设大有裨益。

四、总结与讨论

新文化运动时期,合作主义曾一度被认为是改造中国社会较实用的办法。在此后的二三十年间,多种合作思潮持续涌现,体现了近代知识学人对中国社会改造和现代化道路构建的不同设计和思考。作为当时合作思潮的代表,梁漱溟的乡村经济合作思想在建设团体组织、开展乡村自救,实现互助合作等方面有着重要意义。他认为在介于“政府权威”和“乡民自发”之间,建立由地方知识学人及社会团体引导的乡村经济合作组织,为恢复乡村经济、重构乡村基层社会及乡村建设提供了理想蓝本。笔者认为,梁漱溟的这一思想确有可圈可点之处,是近代知识学人在传统与现代之间赓续、更张的一种选择,更是从西方合作经济之“现代”中,寻归儒学伦理和乡土秩序之“传统”的一种更新进路。梁漱溟以西欧现代合作组织基本原则为参照,面对中国农村经济凋敝、民心涣散、缺乏团体组织的衰败局面,力图通过传统儒学现代性转型,在道德伦理、乡土秩序之价值基础上,“建造一新的社会组织”,为中国乡村建设和传统文化转型提供了历史借鉴。

本文的结论是:其一,梁漱溟认为“借鉴西方”经验是必要的,但仍须回归于传统儒学和乡土秩序之根,这是由中国的基本国情所决定的。中西文明交冲之下,中国文化面临失调之困局,以“传统伦理为本位、西方经验为事功”,将构建新的乡村经济合作组织,纳入了文化合法性的框架之中;其二,梁漱溟强调以儒家伦理本位和乡土秩序为依托,提倡从传统中拯救乡村,虽然传统中国缺乏团体精神和参与意识,但“互助”“仁爱”“和谐”“谦卑”和“礼仪”等善俗精神,为建立团体组织、实现经济合作提供了基础;其三,梁漱溟将合作视为解决乡村经济问题的最佳出路,从路线定位、制度安排和过程保障层面构设邹平合作社,其中不乏有对西方现代经济组织的借鉴,但更多是对传统儒学和乡土秩序的思考;其四,对西方现代经济合作组织原则的“从同”,以及对传统儒学与乡土秩序的“超越”,是梁漱溟乡村经济合作思想的主要特征,更是“取法于西方”但又“植根于传统”的一种更新进路。

不过,梁漱溟的思想也有诸多不足之处,诸如夸大合作主义的效益、重礼仪而轻法律、合作社构设过于理想化,本质上仍未突破“中体西用”的历史局限。正如吴业苗所言“在梁氏乡村建设和合作思想中,这类既不符合现状,也不符合历史的设想,纯属梦幻中的空中楼阁,有的南辕北辙,有的仅是一厢情愿,这些注定了他的合作事业不能成功”[2]95。但也必须承认,梁漱溟的乡村经济合作思想中对中西文化的思考、传统与现代的历史审视,反映了近代知识学人对“合作救国”道路探索之艰辛与深入。在文化哲学层面重新审视梁漱溟的乡村经济合作思想,对我们回答在国情基础上融合中西、改造传统,开展乡村建设的问题有较大帮助,亦为当代中国式现代化建设提供了宝贵的历史经验。