蓝藻水华防控治理方法研究进展

许正泓,徐民俊,付京花

(华南农业大学海洋学院,广东 广州 510642)

蓝藻(Cyanobacteria)是一类能进行产氧光合作用的原核生物[1],广泛存在于水体及陆地中。在适应的环境下,一些有害蓝藻会大量快速繁殖形成蓝藻水华(Cyanobacterial bloom)。随着社会发展,蓝藻水华的发生频率、规模及持续时间明显增加[2]。据统计,自20 世纪80 年代以来,全世界大约68%的湖泊出现过藻华暴发[3]。

蓝藻水华的生长会消耗大量的氧气,使水体溶氧量降低[4],其中有些种类能分泌藻毒素(Phycotoxin)毒害水生生物而死亡,水域生态环境及物种多样性遭到破坏,尤其对水产养殖业带来惨重的损失[5]。蓝藻水华在暴发期间水体透明度降低,水质浑浊、恶化[6],有可能改变水体理化环境及生物特性,不利于人们戏水、灌溉及日常生活用水等活动[7]。蓝藻水华已成为一类全球性的重大环境问题,严重威胁水生生态系统和人们的公共健康,是亟待解决的问题。

1 蓝藻水华发生原因

蓝藻水华的暴发条件复杂,暴发机制仍未能阐明,目前较为接受的说法是该过程受内因和外因作用的共同影响,有害蓝藻在水文、底泥、气象及生物多因素的耦合作用中更好适应环境,形成优势种[8]。

内因主要体现在以下几个方面:作为一类光合自养型微生物,蓝藻会依靠自身伪空泡结构调整浮力,占据合适的生长位置;在和其他种类微生物的竞争中更具优势,对蓝藻水华暴发前后的细菌丰度统计表明,部分藻类会分泌藻毒素抑制细菌的生长[9];也有蓝藻的胞外胶状物质会形成荚膜将细胞聚集一起,在静电作用下形成网状群体[10]。这种结构主要由多糖、蛋白质以及腐殖质组成,可以保护藻体免受环境胁迫[11]。不同蓝藻水华形成优势种群的原理可能不同,主要与蓝藻种类有关[12]。

外因则主要与温度、光照及水文情况有关。当环境适合、水体营养盐丰富、CO2浓度增加时,蓝藻的固碳能力和代谢水平提高,大量、快速繁殖并聚集,在达到一定程度时形成蓝藻水华。全球气候变暖、水温升高以及人类活动导致水体的氮磷含量升高,将十分有利于蓝藻水华暴发。蓝藻水华或将成为一个持续的问题,蓝藻水华的防控治理研究一直广受关注。表1 中列出了常见引起水华的蓝藻种类。

表1 常见引起水华的蓝藻种类Tab.1 Common cyanobacteria causing water bloom

2 防控理论研究

在处理蓝藻水华中,预控是一类有效方法,可以很大程度上避免大规模暴发的损失。基于防控理念,近年来在水体营养盐控制、湖泊稳态转化及水生生物调控等方面开展了深入研究,总结出了大量宝贵的经验与理论,这使得防控理论体系也在不断趋于完善和成熟。

2.1 营养盐控制

目前认为,蓝藻水华暴发与氮磷含量的增加以及水体富营养化密切联系。水体中的氮磷来源广泛,既包括工业废水、化肥污染等外部输入,又包括湖内营养盐经湖水扰动等环境作用[16]将底泥中有机物氮磷释放产生的内部积累。其中前者对水体总氮(Total nitrogen,TN)和总磷(Total phosphorous,TP)的影响较大,是造成蓝藻水华的主要原因[17]。

但TN 和TP 进一步诱发蓝藻水华暴发的机理及二者之间的联系还存在争议。营养盐成分的改变也会导致蓝藻群落的优势种群和演替变化。1983 年Havens[18]对世界各地的湖泊调查指出,在磷相对充足的情况下(TN∶TP<29∶1)更有利于蓝藻的发生,形成了之后的“N-P 比假说”。但随着研究的深入,发现低“N-P”比可能不是利于蓝藻水华形成的条件,而是蓝藻选择性利用水体中的磷而产生的结果[19]。水体中氮磷比例也将影响藻类种类变化。有研究表明,NO3-浓度升高,会导致水华优势种从蓝藻向硅藻的种群转变[20]。综上所述,TN 和TP 之间的关系也作为营养盐控制的一个方向。

控制水体营养盐含量,对防治蓝藻水华至关重要。在武汉南湖疏浚后的水体调查中也发现[21],氮磷释放速率及含量显著降低,大大减少了蓝藻的生物量。疏浚过程中材料的选择会影响实际防控效果,在类似的实验中,将磁铁矿/氢氧化镧复合材料(Magnetite/lanthanum hydroxide composite MLC-10,MLC-10)应用于模拟自然水体、沉积物和蓝藻体系,能够吸附水中可溶性活性磷酸盐,对蓝藻水华有良好的抑制作用[22]。

2.2 浅水湖泊稳态转化

一般认为浅水湖泊存在“清水态”和“浊水态”,这两种状态会随营养条件的不同而交替转换[23]。该转换过程一般由水体富营养化和自然扰动所致。

当水生植物占优势时会阻碍湖底沉积物悬浮和营养物质的再悬浮[24],为浮游动物提供生存环境、抑制藻类生长,此时水体处于清澈状态也更有利水生植物自身生长;而当藻类暴发后,大量蓝藻水华浮于水上,减少光线,水体浑浊,消耗水中氧气,阻碍并反作用于水生植物的生长。

可见,湖泊稳态转换是正反馈的过程,当形成某一状态后难以完成自发的逆转。对蓝藻、真核藻等运用生态网络分析证明巢湖曾发生过两次稳态转化,均由人为活动所致[25]。若浅水湖泊浊水态形成后将对生态修复造成很大的困难。而多数湖泊的生态系统退化、富营养化现象严重,使得湖泊倾向形成浊水态,更有利于藻类的生长。

综上所述,实现湖泊稳态倾向保持清水态是蓝藻水华防控的关键点,在众多营养因素的作用中,磷是湖泊稳态转换的重要驱动因子[26]。但人类活动的干预会影响水体磷浓度,改变稳态结构,推迟湖泊的修复时间[27]。故研究维持湖泊稳态为防控蓝藻水华提供了一个思路。

2.3 生物调控

生物调控主要借助生态关系和生物的相互作用以调节藻类数量,使之维持在一个稳定的范围,在防控理论方面的研究较为广泛。常见的有水生植物、水生动物及微生物3 类[15]。

2.3.1 水生植物

水生植物是一种有效的治理方式,不同类型的水生植物结合进行生态修复,可以控制藻类生长改善水质[28]。常用的植物有香蒲(Typha orientalis Presl)、浮萍(Lemna minor L.)等。水生植物的主要作用机理是通过夺取蓝藻生长所需养分、与蓝藻竞争等实现;也有水生植物通过根须过滤功能或利用化感作用,向环境中分泌破坏细胞结构的化学物质[29],抑制蓝藻的聚集和生长等。这在Castro-Castellon 等用连续流水系统水培草(Phalaris arundinacea)去除铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)中得到了印证[30]。但有些藻类自身具有抗化感胁迫的作用[31];不同藻类间也存在相互化感的竞争作用[32]。故探究多者之间的联系以及阐明相互作用机制,将成为未来筛选、提取及合成有效化感物质而抑制蓝藻水华产生的研究目标。

2.3.2 水生动物

水生动物调控浮游植物数量的方法被称为生物操纵法,可以简单描述为借助投放食藻动物或增加浮游动物的方式直接、间接减少蓝藻数量,分为“非经典生物操纵法”和“经典生物操纵法”。

最初的防控以经典生物操纵法为主,通过投放肉食鱼类或捕杀浮游动物食性鱼类改变水体生物群落,以增加枝角类等植食性浮游动物。但该法一般应用于较小的封闭性水体中,且在增加大型浮游动物的数量后,仍难以处理已形成水华的蓝藻,在实际的研究中相对减少。当下使用较为普遍的是非经典生物操纵法,即放养一定数量的鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙(Aristichthys nobilis)等滤食性鱼类。该方法能增加生物搅动,促进水体循环等[33]。但滤食性鱼类的放养密度要合理;在摄食藻类的同时会减少浮游动物的生物量。因此,近几年根据该防控的核心原理也派生出利用斑马贻贝(Dreissena polymorpha)等贝类进行防控的方法,能显著降低蓝藻的丰度[34],并取得初步成效。

目前在水生动物防控的研究领域中,更倾向于利用多种生物联合调控。将两种生物操纵理论方法结合,如投放一定数量的底栖动物和贝类、构建生态浮床等。湖泊修复工程采用类似方法,随时间进行可以看出水质得到改善,营养盐浓度、总磷、总氮和叶绿素A(Chl-a)显著降低[35],可能是凭借生态系统中复杂的生物关系以维持水体处于稳定状态。这种方法所带来的效果显著,从对鳙和河蚬(Corbicula fluminea)联合作用部分指标的分析可知[36],联合效果会大于单一生物作用的叠加,更有效提高水体的清澈程度。

2.3.3 微生物

处理蓝藻水华的微生物有细菌、真菌、放线菌和病毒等。它们均可抑制蓝藻水华,但当下大多研究处在理论阶段,缺乏实际应用的报道。

目前以细菌处理最为常见,其原理分为直接溶藻和间接溶藻。直接溶藻即细菌与蓝藻发生物理接触之后侵入藻细胞的内部,破坏细胞结构使之裂解,如溶藻弧菌(Vibrio alginolyticus)。间接溶藻是细菌依靠群体感应调控胞外溶藻产物分泌[37],大部分细菌通过该方法絮凝蓝藻,形成营养竞争关系以更好占取生态位,最终达到裂解藻细胞的目的[38]。

真菌和放线菌对蓝藻也具较高的降解活性,部分链霉菌属(Streptomyces)的种类可以合成胞外分泌物抑制藻类生长[15];有些真菌还有降解微囊藻毒素的能力,可以作为防治有害蓝藻及其蓝藻毒素的有效生物制剂。但其杀藻能力的分子机制以及和细菌相互作用下毒素生物降解能力的变化尚不清楚[39],需进一步研究与验证。

“噬藻体”的概念多年前就有提及,作为一种类似于噬菌体的病毒可以利用蓝藻胞内物质完成增值而使藻裂解[40]。但溶藻机理不明、病毒具有宿主特异性等原因增加了研究的困难。当前的研究多处于从藻中发现病毒并进行分离鉴定,或进一步对基因组和衣壳结构展开分析[41]。

3 治理方法

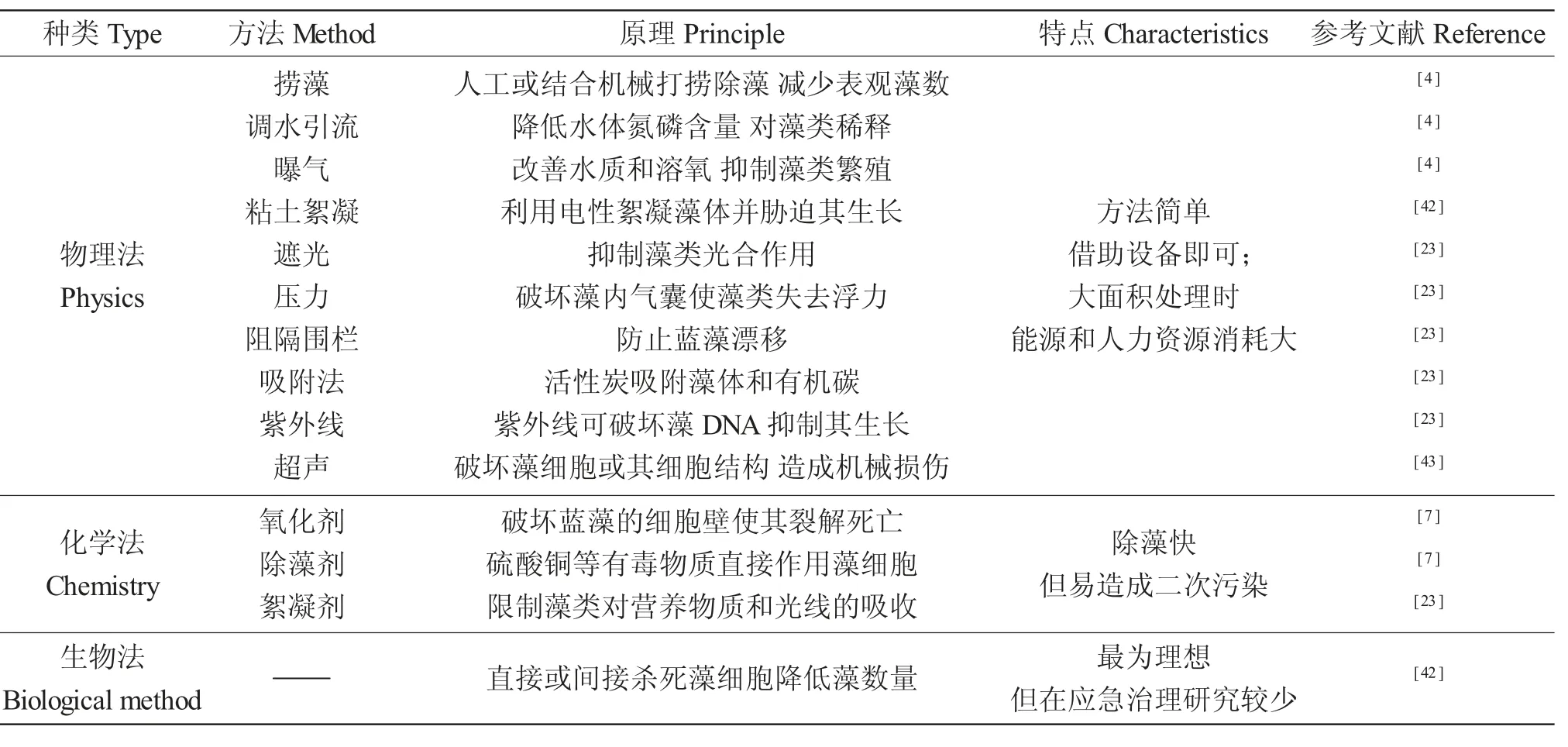

一旦发生大规模的蓝藻暴发,常采用以下应急治理方法,以达到迅速减少其种群数量或限制其生长的目的。根据性质及作用特点的不同,这些方法分为物理、化学以及生物法(表2)。

表2 水华常见治理方法Tab.2 Common control methods of water bloom

3.1 物理法

物理法研究较为深入,直接应用处理蓝藻中最为常见。在诸多物理方法中,大多侧重于机械手段阻止蓝藻进一步扩散或破坏蓝藻。如对藻类进行打捞、拦网,再利用超声波等直接损伤藻细胞、产生自由基效应或破坏其伪空泡等[43]。使用这些物理方法上存在争议,原因在于这些方法在破碎藻细胞时可能会使藻细胞的藻毒素泄露,在水处理中难以消除毒素的影响[44]。物理方法的操作时间和实际用量上应格外注意。在物理法中,也发展出一些较为新颖的方法,如利用改性粘土等絮凝方法吸附蓝藻水华,经实验发现,在利用絮凝池处理蓝藻时,对于藻毒素具有吸附作用[45],一定程度上解决了毒素释放危害水体的问题。

3.2 化学法

传统的化学方法通常指向水中添加化学药剂处理蓝藻。根据药剂作用机理不同,可以分为氧化剂、除藻剂和人工絮凝剂等。这些药剂能够高效地杀死藻细胞,但同样也产生了较多的负面影响:破坏藻体的过程同样面临着毒素泄露的问题;大多数化学杀藻剂没有特异性,使用中同时会减少浮游动物的生物量[46],破坏原有生态结构,对水体容易造成二次污染。因此多考虑采用作用较为温和的物理和生物法[42]。值得一提的是,相较于传统的化学方法,近几年化学氧化技术治理因其环境友好性而逐渐兴起。其中电化学氧化法,可以利用产生的离子絮凝蓝藻[47],在处理模拟废水中的除藻效果良好;也有利用紫外产生硫酸根、氯自由基等降解藻类及其有害代谢产物,具有广阔的应用前景。

3.3 生物法

生物法更侧重于防控,在紧急处置的治理环节仍存在空白。尽管已有利用垂直流人工湿地来处理富营养化水体的先例[48],也有利用生物代谢产物取代化学药剂来治理的想法,但多处于理论研究和实验室研发阶段。虽在近期有关于从植物中分离出天然蓝藻除藻剂的报道,证明具有显著的抑制功效[49],但应用于实际治理仍需一段时间。

4 总结与展望

蓝藻水华危害生产和生活。防治蓝藻水华可从防控和治理两个角度出发,根据蓝藻水华的发生时间及规模,采取相应措施。在防治过程中应树立防控优先于治理的原则,即减少氮磷等营养盐的外部输入和内部负荷,避免水体富营养化是处理蓝藻水华的本质。未来将会重点关注蓝藻水华暴发机制的阐明以及与环境间的相互作用,更倾向于采用生物方法或多方法联合预防。

从调节生态平衡的角度出发,要控制水体氮磷含量维持在较低水平,增强水体生态系统稳定性,避免蓝藻水华的暴发,此间配合利用遥感等先进的科学技术及设备。现已经实现能够根据叶绿素a 和藻密度等参数实时通量监测、分析蓝藻,以快速作出判断和处理[50],避免蓝藻水华暴发所带来的巨大损失。

对蓝藻的基因水平研究也是当下较为热门的方向,已有蓝藻工程菌和对蓝藻基因调控系统阐释[51]的相关实验,未来可以利用分子生物学手段,将基因编辑运用到蓝藻水华暴发的环境修复中。防控过程中需要长期的投入才能够取得明显效果。如何高效合理解决蓝藻水华暴发所带来的环境问题,一直是该领域的研究目标。随着研究的不断深入,越来越多的新方法将被发掘、证实和应用。

本文结合了前沿知识,阐述了多种防控方式、原理及发展,希望为蓝藻水华防控提供新思路的同时,推动理论研究的成果投入到实际应用中。相信在未来,蓝藻水华的问题可以得到充分的解决。