计算机环境中虚拟地理实践活动的开发探索*

——以人教版“地貌的观察”为例

蔡叶斌 华守汶

(1.江苏省昆山中学,江苏 苏州 215300;2.江苏省昆山震川高级中学,江苏 苏州 215300)

地理实践活动以其情境的劣构性和过程的真实性成为培育学生地理学科素养的良好载体。在《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)注重实践探索、辩证思维的理念下,实践活动优势突出,模型制作与演示、野外观测与实验、社会调查与考察等活动在各类地理教学中被广泛运用。[1]

将教学环境转移至计算机教室开展虚拟地理实践活动有以下优势。一是实践主体转换。每位学生配备独立计算机开展实践,改变了由教师操作软件开展实践的形式。二是实践环境易得。每所学校均配备有软硬件设施,改变了考察类实践活动需走出校园的既往形式。三是实践过程可量化。学生利用信息化工具获取精确结论,改变了既往实践注重观察、描述的形式。

一、基于课程标准与教材深度开发实践活动

新课标指出,地理实践力指人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力,是高中地理学科四大核心素养之一。人教版教材在教学过程中注意情境的铺设,在导入、活动、自学窗等栏目中设有案例。这些情境与案例有利于培养学生的深度思维与辩证思维,也是开发实践活动的良好文本。

1.优选实践课程案例

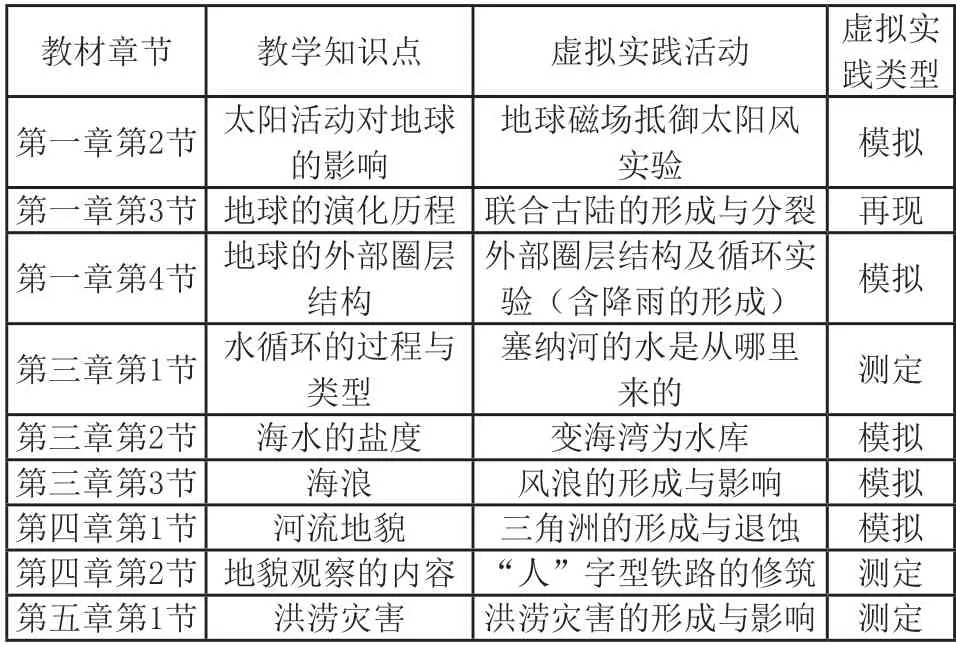

计算机环境可以超越一般时空尺度进行模拟、再现,也可以通过确立常量、改变自变量测定因变量来定量分析案例。在选择案例时,教师应选取具备实践性的课例。以人教版必修《地理1》(以下简称“必修1”)为例,“宇宙中的地球”“植被”等都是实践性较强的课例,能够成为优质实践课程开发的基础(见表1)。

表1 人教版教材中虚拟实践活动案例举例

例如,人教版必修1“地貌的观察”,教科书以詹天佑设计“人”字型铁路考察过程为案例,通过选取适宜角度观察,感悟人类适应自然环境的智慧以及观察地貌视角的多元性,展示了地貌观察的顺序、内容以及注意点。在该课例中,教师可以利用地图遨游的方式,引导学生完成地貌观察的实践,这成为开展计算机虚拟实践活动的良好情境。

2.厘清实践情境主线

计算机环境下的地理实践活动可以按照虚拟空间与实践形式进行主线架构。虚拟空间能突破空间限制,在更大尺度层面开展观察考察活动,因此在设计主线时可按照一定顺序,如“国家—地方”“宏观—微观”“整体—局部”,帮助学生从整体上构建地理环境。虚拟时间亦可突破时间限制,在更广时间尺度演示要素的变化,帮助学生厘清现象的演化,促成知识的深入掌握。

“地貌的观察”课例中,学生可以借助多种计算机虚拟软件对八达岭地区进行观察与测定,感受詹天佑观察地貌时的视角,形成“观察—小结—修正—归纳”的学习路径。

双线贯穿的形式使计算机环境下的地理实践活动更真、更实、更有条理。

3.设计实践活动问题链

虚拟地理实践活动的开发面临着大量劣构情境与问题,对问题的设计直接关系到学生深度思维的培养,因此在实践活动过程中教师应精选问题并设计问题链。

笔者展示青龙山车站“人”字型铁路周边等高线示意图(见图1),并提出问题。(1)图示区域内最大的相对高度约为多少?(2)1至4段路程中哪段最陡峻,为什么?(3)AB段坡度较大,铁路线如何降低坡度?试设计并说明理由。

图1 青龙山车站周边等高线示意图

教师通过问题链引导学生利用等高线地形图观察地貌,掌握地理观察基本方法与描述指标,并进一步代入詹天佑视角,得出“相对高度不变的情况下,可以通过延长路程降低整体坡度”的结论,发现“人”字型铁路设计的精妙。

二、突出计算机环境下开展实践活动的优势

1.实践平台的选择

考虑到高中生的知识体系与层次,计算机环境中的地理实践软件选取不宜过于专业化,可选取通俗易懂、操作简单的软件。因此,笔者选取百度地图、Bigemap等常用地图软件,助力课程任务的完成。同时,将实践活动场域设置于计算机教室环境,学生既能利用个人计算机进行独立自主生成,又能在教室环境利用分组、讨论等学习方式完成学习任务,深度融合学生个体活动与班级授课环境。[2]

2.平台功能的使用

在教学过程中,教师简单介绍软件功能并让学生进行定位操作,以此开启“詹天佑京张铁路线路考察”的情境,同时让学生思考“如何描述该区域的地貌,并分析铁路在何处进入山区”(见图2)。

虚拟实践活动能够根据学生知识水平及课程要求,设计具有针对性的实践目标。在“地貌的观察”一节中,坡度的观察与计算是重要的教学内容,学生利用测距功能可以达成学习目标,真切感受坡度变化对人类活动的影响。

例如,学生通过卫星地图进行测距(约1700米),再利用海拔数据(图1中A、B两点)计算出青龙山车站段的坡度,具体过程如下。

相对高度=654米-554米=100米;坡度=1/17≈0.058823≈59‰;坡度角≈3.365°。

通过以上计算可得出,青龙山车站段已超越一般火车爬坡极限(坡度约25‰),必须降低坡度。

3.具身认知的推动

具身认知理论认为,认知来源于身体、大脑、环境的互通,所以地理教学活动的开展应基于具体教学情境。利用虚拟实践活动的动眼看、动手做、动脑算、动嘴辩过程,让学生身心并用,有效提升地理学科核心素养水平(见表2)。

表2 具身认知理论下课程问题设计

三、明晰活动开展过程中的注意事项与评价体系

虽然开展虚拟实践活动的场域是学生熟悉的教室,但学生仍应明晰注意事项。同时,在教学活动开展过程中,教师可尝试增加过程性评价,评价学生综合学习能力,提高对学生实践意志品质的关注度。

1.关注活动开展的限制条件

计算机环境中的虚拟实践活动仿真性强,且可量化、可评价,但在实践过程中,需要关注以下几点。一是注意覆盖性,如地图实景软件是否可以覆盖整个考察线路,若无法覆盖可采用多种实践软件结合的方式。二是注意视角选择,前述案例往往采用高视角进行宏观观测,缺乏基于地面的平视观测,在设计过程中需要关注。三是注意操作性,部分学生地理信息素养相对较弱,需要进一步优化引导环节。

2.关注各类事项的提前告知

相较于传统野外实践活动,虚拟实践活动提高了安全性。但在实践活动开始前,教师仍须告知学生各类注意事项,如小组分组与组长的确定、计算机与各类软件的基本操作、紧急情况(如断电、死机)下采取的措施等,以保障实践活动的顺利开展。

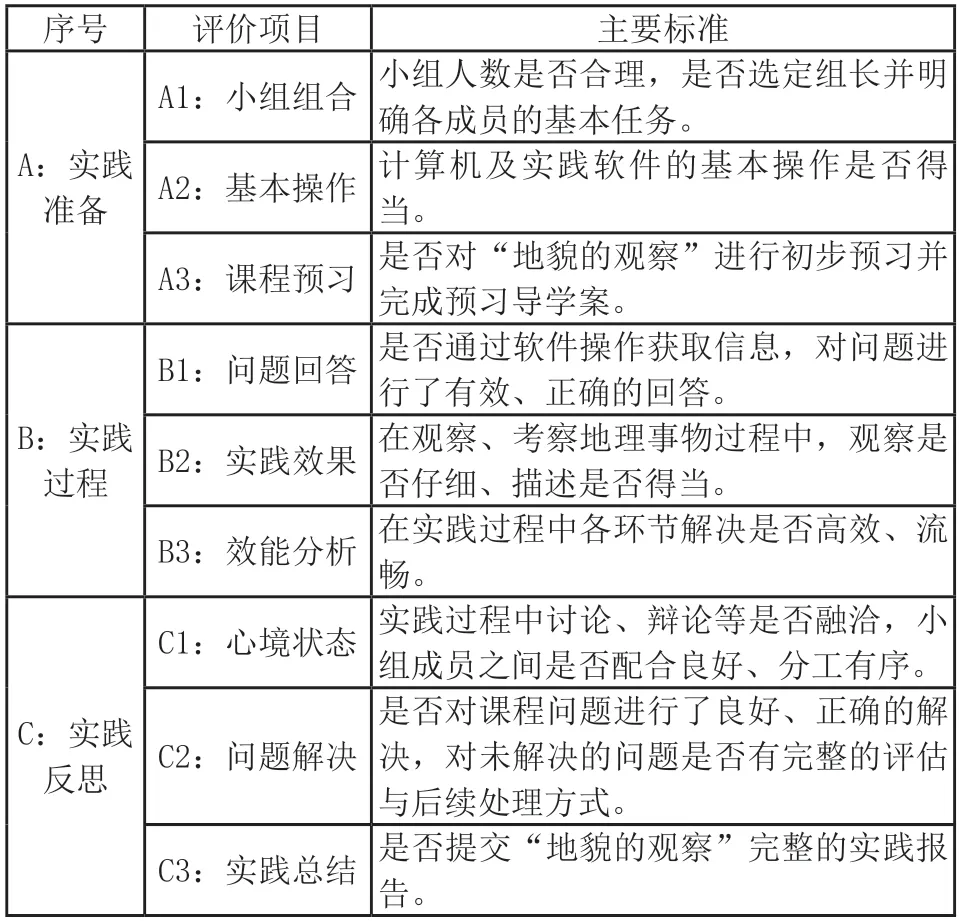

3.关注评价体系的优化实施

各类理论与实践证明,在实践活动中进行过程性评价有利于学生综合能力的提升、个性化的发展,是新课程理念下重要的教学思想。以本课为例,在教学过程中教师可以按照各环节尝试过程性评价,完善评价体系,并通过自评、小组互评与教师评价获取客观可信的评价数据(见表3)。

表3 “地貌的观察”过程性评价量表

目前,部分高校基于虚拟现实技术开展了地理实习,取得了一定效果。在高中阶段,亦可以通过计算机环境优选实践软件,在时间、难度、过程可控的前提下开发地理实践活动,强化地理学科核心素养的培育。