“双碳”目标下公共建筑低碳发展技术路径分析

李 薇

(中钢设备有限公司,北京 100080)

2021年10月24 日国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》(简称《通知》)。《通知》中再次强调了提升建筑能效水平,做好建筑“碳达峰、碳中和”工作。这提示党中央国务院将建筑行业的节能减排放在了低碳社会建设的重要位置[1]。随着“双碳”目标的提出,绿色、低碳、节能、高效已成为建筑业发展的新风向,建筑业也在全社会低碳目标任务中扮演着重要角色,大力发展绿色建筑、探索和推广低能耗建筑、应用和普及新型节能建筑技术设计将是未来建筑业探索与发展的共识。公共建筑作为城市建筑群典型代表,优化公共建筑设计、降低公共建筑碳排放,在建筑行业实现“双碳”目标中有着重要意义,这不仅仅是因为公共建筑数量较多[2],更是因为公共建筑是传统的能耗大户、碳排放大户,城市建筑中90%的碳排放来自于公共建筑,因此,建设和发展低碳公共建筑是建筑业实现转型、助力全社会“双碳”目标的有效思路。

1 公共建筑低碳发展的重要性与必要性

公共建筑是城市中的重要能源消耗源。建筑物的能源使用和排放直接影响城市的碳排放水平。低碳发展可以通过使用高效能源设备、采用可再生能源和有效利用能源等措施来减少温室气体的排放,有助于应对气候变化和减缓全球变暖的趋势。公共建筑低碳发展可以推动节能技术的广泛应用和推广,提高能源利用效率。通过采用节能设备和技术,优化建筑朝向和布局,减少能源的浪费,从而节约能源资源,降低能源成本。低碳发展注重建筑的生态环境和人居舒适性,通过合理的设计和使用环保材料,改善室内空气质量,提升建筑品质。这不仅有利于保护生态环境,也能提高公众生活质量,为人们提供更健康、更舒适的生活和工作环境。此外,低碳建筑的发展需要借助科技与创新,推动新型建筑材料、节能设备、可再生能源等产业的发展。这不仅有利于提升国家在相关领域的竞争力,还有助于创造就业机会和推动可持续经济发展。

2 “双碳”目标下公共建筑低碳发展技术路径

2.1 优化建筑用能结构

公共建筑的用能结构直接影响建筑的碳排放[3]。根据行业的一般理念,凡是为公共活动提供活动空间的建筑都属于公共建筑的范畴,城市建筑群中的办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输建筑都属于这一范畴。这些建筑往往承担着多种功能,因此搭配着多种能耗设施,在开放使用期间就存在着各种各样的能耗,这些能耗构成了公共建筑的用能结构[4]。但从实际情况来看,大部分公共建筑的能耗结构并不合理,这一问题直接导致公共建筑碳排放较高的现象。

以公共建筑中的一般商业建筑为例,不难发现其用能结构的不合理之处。一般商场都配有通风、空调、照明等基本系统,这三大系统也是商业建筑的主要能耗,但其配置中存在明显问题,如商场中有明显的功能区划分和客流行进路径,不同区域的照明、通风、空调需求不同,但很多商业建筑在设计上并未展现这一差异性,在投入使用后必然产生额外的能耗,导致碳排放的增加[5]。

优化建筑用能结构,是降低公共建筑碳排放、助力“双碳”目标的重要内容。首先,加强公共建筑的布局规划,根据建筑本身的功能服务整合内部空间,以功能分区确定服务群体;根据服务群体的需求配置能耗设备,集约化供应、集约化使用,以差异化的供给来降低整体能耗,实现建筑用能结构的改善[6]。其次,在考虑整体建设成本的前提下,引入新型绿色建筑技术,将现代物联网、大数据等技术与公共建筑能源供给与管理结合起来,如通过大数据监测评定建筑内各区域、各时段人流情况,以人流为用能供给的依据,实现差异化用能、节约能源使用。如人流较大时采用高用能标准;人流较低时采用低用能标准。同时结合信息技术与计算机管理技术构建智能控制与可视化的建筑内用能协调系统,满足建筑使用功能需求和舒适度要求的同时以低碳为目标优化建筑整体的资源统筹管理,实现建筑用能结构的优化。最后,对公共建筑供能机构进行改造与升级。参考《绿色建筑评价标准(2019版)》相关规定,充分考虑建筑的便利性、功能性、舒适度对原有建筑进行节能改造,如通过调整建筑整体布局和开窗位置引入自然光源进行照明,节约电能照明消耗;或引入自然通风替代中央空调通风等,以此来降低建筑整体的用能水平,助力低碳目标的实现。

2.2 推进建筑绿色低碳改造

绿色低碳化改造是降低公共建筑能耗与碳排放的有效途径,也是绿色生态理念在建筑领域的转化,通过对建筑整体的改造、新型能源技术的融入、高排放设施的更新升级,从而实现公共建筑低排放、零碳化改造。

首先,从建筑的全寿命周期出发,对建筑整体进行绿色低碳改造,其中老旧公共建筑的绿色低碳改造是整个工程的重点所在。建筑整体的绿色低碳改造可分为3 部分。一是使用先进建筑材料替代传统建材,如使用新型隔热材料重铸建筑墙体等,通过建材上的一次性投入降低建筑投入使用后的长期碳排放;二是对既有建筑的设计不合理之处进行整改,如不合理管线、不合理建筑结构等,通过整改不合理的建筑设计,消除建筑使用过程中不必要的能量损耗,以此来达到节能的目的;三是对老旧建筑的结构进行翻修或加固,在全寿命周期视角下,建筑的使用年限也是影响建筑能耗指标的重要数据,翻修和加固老旧建筑结构来延长建筑的寿命周期,提升建筑整体的环保指标。

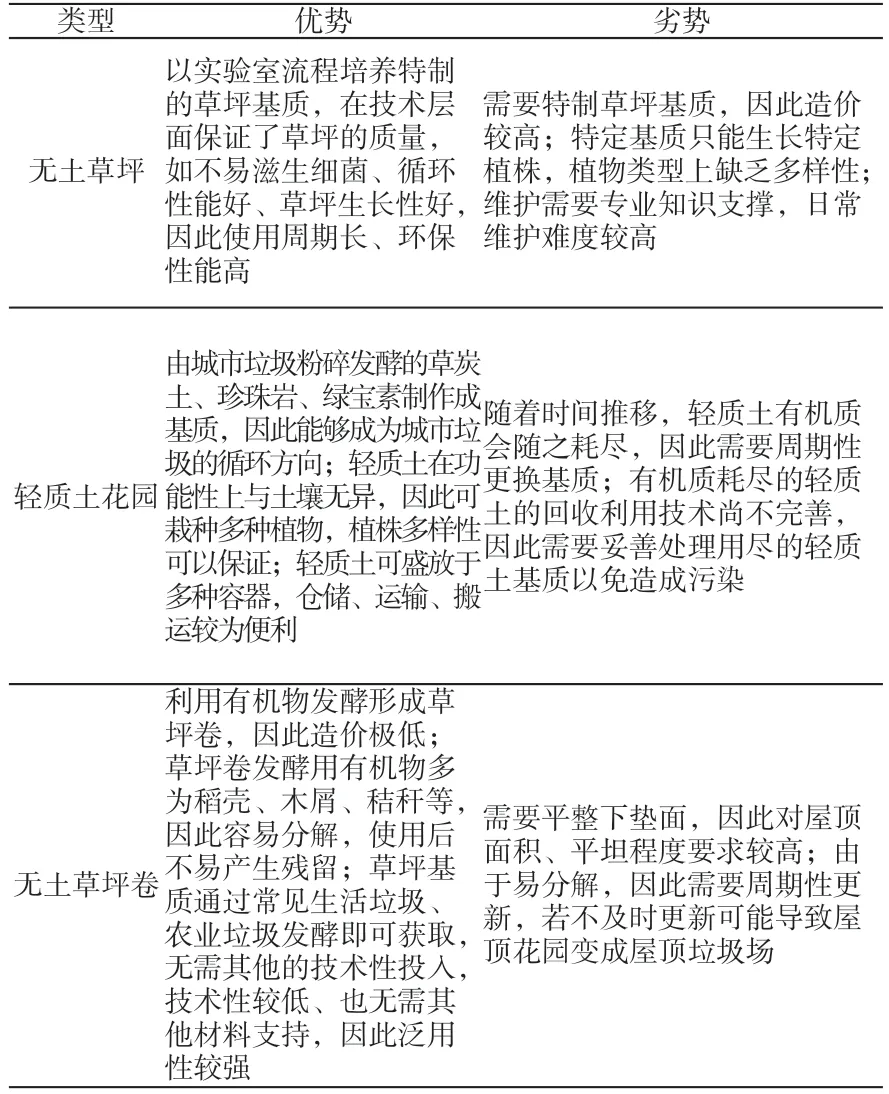

其次,将现代新型能源技术、绿色技术引入公共建筑,提升公共建筑的功能性,为公共建筑绿色低碳化发展赋能。一是要加强新型能源技术的引入,在条件允许的公用建筑设施上就地装配光伏电池技术,配合国家分布式发电计划的同时以光伏电池技术供应建筑自身用能损耗,实现能源上的自给自足,从而降低对传统能源供给的依赖性,在公共建筑中实现清洁能源供给替代传统能源供给,提升建筑的生态性;二是普及和推广屋顶花园技术,实现屋顶花园的全覆盖,发挥屋顶花园隔热、降温、美化环境、净化空气、改善局部气候、丰富城市景观和补偿建筑绿化等功能,以此来降低公共建筑碳排放产生的生态压力,以碳中和的方式实现公共建筑的低碳化(见表1)。

表1 屋顶花园的常见形式及其特点

2.3 实现能源使用与排放的精细化管理

在保证建筑整体功能性和使用舒适度的基础上,能源使用与排放的精细化管理是公共建筑实现低碳发展的必然选择。

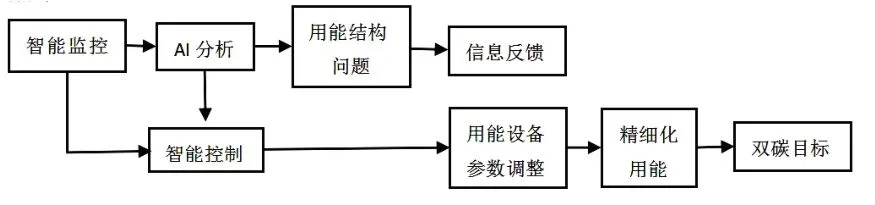

以大型商场为例,传统管理模式下多采用人工抄表的方式进行整体评估,但难以评估单个设备的用能情况,这种用能监控过于粗犷,难以发现用能不合理之处,因此,需要引入更先进的、智慧化的监控机制来做好建筑的用能监控。可以根据各种用能设备的特点建立分区域、分类型和分时段的实时监控模式,结合现代媒体技术、物联网技术打造统一的用能数据管理平台,以此来确认不同区域、不同时段和不同类型用能设备的能耗情况,及时发现能耗问题并做出相应整改,逐步实现公共建筑用能与排放的精细化管理。同时,将自动化技术与用能设备管理相结合,实现智能化的用能管理,通过自动化设备的引入实现建筑内遮阳、通风、空调、照明等设施的智慧化使用,通过大数据和AI 运算,针对每一个重点用能设备进行实时在线监测,清晰地了解到今日能耗数据和剩余能源额度,从而优化能源使用架构,实现节能减排,助力实现建筑整体的低碳化目标的实现(图1)。

图1 智能技术在建筑用能管理中的工作机制

3 结语

总之,“双碳”目标下公共建筑低碳发展技术路径的选择与实施对于推动城市低碳发展具有重要意义。在政府、企业和公众的共同努力下,通过合理利用现有技术和制定有效政策措施,公共建筑低碳发展的目标将得以实现。