木雕世界里的诗意家园

在郑春辉的木雕世界里,诗意的家园、共通的乡愁是创作的初心,也是创作的归宿。山河远阔,乡土安宁,其间的美景与人情,皆化作诗意,以木雕的形式恒久留存,直抵人心。

郑春辉,1968年生,中国工艺美术大师,国家级非物质文化遗产项目(莆田木雕)代表性传承人,2019年“大国工匠年度人物”,第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者。从艺至今近40年,创作题材涵盖人物、花鸟、走兽、山水,尤擅山水田园类作品的创作,注重对木质肌理、色泽、形体的应用,作品意境幽远,充满诗情画意。其作品屡获国家级、省级工艺美术展览大奖,被中国国家博物馆、中国工艺美术馆等机构收藏。代表作品有《清明上河图》《千里江山图》等。

初识郑春辉是在一次展览上,观其作品细部,首先惊叹于其雕刻技法的精湛娴熟,通而观之,又被其作品中所生发的清湛悠远之意境所吸引。郑春辉开拓了莆田山水田园木雕的新境界,在他的作品中,有山水明秀,清风柔婉,雅士放达,诗情古色,亦有土楼宏大,廊桥俏丽,闽乡新象,乡土安澜。

诗意·思古以寄怀

郑春辉曾自言其木雕作品中蕴含三个重要的中国传统文化元素—传统雕刻技艺、中国山水画、古典诗词。其雕刻作品中诗意的呈现和表达,源自他对古典诗词的深刻理解。

“人闲桂花落,夜静春山空”的幽静清逸,“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”的潇洒出尘,“安得此身脱拘挛,舟载诸友长周旋”的风神洒荡……茫茫千古间的人生况味,在诗人的笔下与郑春辉的刻刀下隔着岁月实现了通感,他将旷达浩瀚、优游自如的心境琢刻进木料中,使其木雕作品浸染上一种浪漫主义的风彩。《西江月》《归园田居》《风雪夜归人》《夜静春山空》《松风阁》等一批富有诗意的作品,经郑春辉运用莆田木雕的镂空雕、透雕、精微透雕等技法雕琢而诞生。远山、茂竹、茅屋、静水、浮桥、扁舟、杯酒、雅士……在郑春辉的作品中,木之纹理与诗之意蕴,木之朴质与诗之哲思,交相辉映,连通古今,因而有了直抵人心的力量。

郑春辉钟爱在中国传统文化中找寻创作的源泉和养分,在他看来,“那些传世的经典诗词作品,我们之所以能百读不厌,是因为蕴含着作者历久弥新的哲学观和生活观”。由此,诗词超脱了自身的文学属性,富于穿越时空的艺术魅力。郑春辉的创作理想是打破人们对传统工艺“技法高于一切”的认知,在创作中,他将生命情怀与文化根底相交融,以木载道,雕刻山水灵韵、诗意人间。至于其中的要法,他认为关键在于创作者自身修养与心境的清澄阔大,“拥有真善美的心灵,胸怀对天、地、人心中深邃哲理的不懈探索,就一定能使自己的作品呈现出磅礴的气象和无穷的诗意,让人们从作品中感受到智慧和力量”。

乡土·山水育桃源

如果说在郑春辉的心目中,古典诗词蕴含着古人励志和豁达的心态,那么“虚实结合的中国山水画则是体现着东方审美理念的艺术表现形式”。山水田园始终是郑春辉心中的一方净土,他力图在山水田园之间建构起一片心灵的桃源,用木雕描摹物象,书写乡土人间。木料凹凸的块面、起伏的轮廓、天然的肌理,在郑春辉看来,就是承载山水田园题材的最佳载体。

郑春辉理想中的桃源是诗意的栖居,是心灵的故乡,是能将生命的本真尽情展现的地方。它是《家园》中归家的老牛与吹着牧笛的少年沿溪边漫步,与袅袅炊烟、青翠竹林相伴,也是《桃花源》中曲径通幽、仙气缭绕、桃林如画、竹风映照的人间佳境。“从古至今,中国人骨子里的乡愁基因使我们不断去寻找精神家园,寻找真善美,从而形成向善向上的力量。”于郑春辉而言,乡土始终是中国文化底色中最动人的一抹色彩。

群山深远,村舍俨然,农人赶着成群的牛羊归家;明月疏朗,榕树丰茂,树干牵系着一叶归舟……“归”是郑春辉乡土作品中的重要主题。郑春辉指出,一件木雕作品不仅要在技艺维度上震撼人,还要在情感维度上感染人。在他的认知中,“只有凝聚人民的智慧和情感、抒写人民生活理想的作品才能打动人心”,而其中能唤醒人们心底关于童年、关于故乡的记忆的艺术作品最为动人。郑春辉希望,观赏者观其作品,不仅能对其雕刻的景致有亲切具体的感知,也能从他的作品中感受到无限的、纯粹的、朴质的情感。

“我的家乡莆田是一个美丽的地方,母亲河木兰溪让这片平原孕育出美丽的水乡风景。”郑春辉的乡土记忆源自闽乡的山野,源自哺育他的木兰溪。从《山村月夜》《木兰谣》《故溪梦中流》《桃花溪》,到《闽乡多锦绣》《光辉闽西》《山乡春色》《闽山闽水物华新》,再到其正在创作的50米长的全景双面木雕《百里兰溪图》,郑春辉应物象形,根据材料的天然形态创作他记忆中的乡土桃源。《百里兰溪图》将以莆田传统木雕技艺集中展现木兰溪流域清丽明秀的“莆田二十四景”,并融入莆田元宵风俗、莆仙戏等具有民俗记忆的场景,再现木兰溪沿岸人与水共生共荣的历史记忆和城市新貌。郑春辉将乡愁寄于田野、融入时代,时而全景摹写,时而聚焦细部,乡土被其以极富画面感的形式立体呈现,引人如在山水图卷中揽胜寻芳。

家园·小家同大国

如果要选出郑春辉最为人瞩目的一件作品,当数2013年创造了世界最长木雕吉尼斯世界纪录的双面木雕《清明上河图》无疑。此件作品集莆田木雕技法之大成,正面雕刻故宫博物院收藏的北宋张择端版《清明上河图》,背面雕刻台北故宫博物院收藏的清宫画院版《清明上河图》。作品刀法谨严,线条精细,层次分明,可见房舍俨然、车船穿行、人物灵动,旧日都城的繁盛扑面而来。谈起创作大型木雕作品的初衷,郑春辉说:“一些宏大的场面需要更大的容量来承载,大型木雕不仅能体现中国山水画的精神,更能通过立体的表现手法体现雕刻技法之美。”

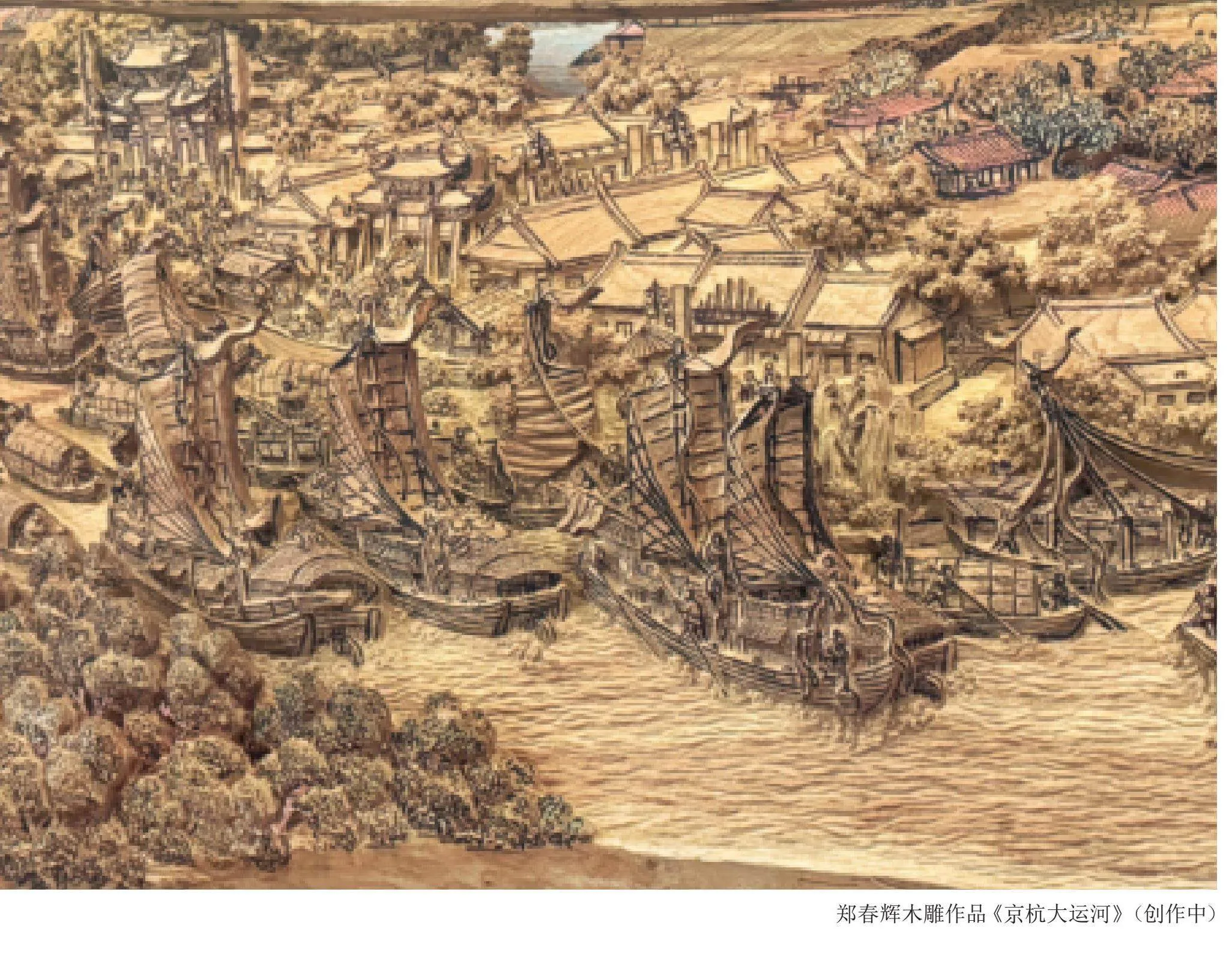

在郑春辉的大型木雕作品中,其所描绘的家园跳出了小家,跳出了故乡,转而以更为宏大的视角力图表现与诠释家国情怀。在《千里江山图》中,家园是水天一色、苍茫无涯的雄伟山河;在《清明上河图》中,家园是流动在历史烟云中的都市繁华;而到了正在创作的《京杭大运河》,家园则被扩展至穿行在大美中华万千气象里的中国水脉。郑春辉认为:“艺术家的目光不能只停留于‘小我’,而要让自己的艺术创作聚焦‘国之大者’。”由家至国,家国一体,郑春辉的木雕作品因而成为记录时代、引领时代的先行者。

《京杭大运河》将雕刻在9棵500年以上的香樟木上,总长120米,分北方卷、中卷、江南卷,采用深远法,生动再现长1794千米的京杭大运河穿越南北诸城的昔时盛景。如果说《千里江山图》《清明上河图》是在探索从古典绘画到立体木雕的艺术语言转换,《京杭大运河》则从图稿设计开始便是一次全新的创作。为此,郑春辉花费大量时间实地考察、查阅资料,并与专家学者积极讨论,在翔实的史料考证基础上融入自身的雕刻技法、美学理念和情感记忆进行图稿创作。他坦言:“就是要建立在这样的史料考证与美术精神上,作品才能具有艺术高度。”

历史在大运河中前进与沉淀,沿线的古镇古村、文化遗迹,还有产生于运河沿岸的人间烟火、风俗市井,都让郑春辉深深着迷,“乡愁是人类共通的语言,当我看到北固楼、瓜州古渡头、无锡古建筑群之美时,会油然为祖国锦绣山河所感动”。水波穿行,从杭州、扬州、淮安,到德州、天津、北京,在由水道串联起的城市里,大运河为沿岸城市带去了物产、人流与兴盛的契机,也将运河文明的种子播撒而下。郑春辉谈及大型木雕《京杭大运河》的创作愿景时说:“120米长卷,不是生硬地去表现,而是每一寸木雕都蕴含着丰富的故事和情感,它是一条水脉,也是一条文脉。”

因为热爱,郑春辉在木雕创作领域始终饱含热情,力求突破。在采访中,郑春辉喜欢称自己为“工人”—一名雕琢木头的工人。在他看来,“工”字顶天立地,沾着泥土气息;“人”字一撇一捺,带着世间味道,他的使命就是将乡土情结与生命情怀雕镂成具有东方审美意境的山水家国图景,以一把刻刀,琢大美中华,展时代气象。