氟伐他汀诱导甲状腺功能减退症患者出现横纹肌溶解1例及文献复习

徐致远,杨月华,郝 娜,王耀光*

(1天津中医药大学第一附属医院肾病科,天津 300382;2国家中医针灸临床医学研究中心;*通讯作者,E-mail:wangyaoguang1012@126.com)

横纹肌溶解(rhabdomyolysis, RM)是由于各种原因包括剧烈运动、炎症性肌病(多发性肌炎)、先天性肌酶缺乏、创伤、感染、电解质紊乱(低钠血症、低钾血症、低钙血症)、高渗状态、药物(包括他汀类药物)和毒素(包括酒精)等引起的横纹肌细胞损伤、坏死,导致肌细胞成分如肌红蛋白和肌酸激酶释放到血液,进一步引起代谢紊乱和器官功能障碍的综合征[1]。其临床表现为肌肉疼痛、乏力、浓茶色或酱油色尿。RM的全球发病率目前尚不清楚,但据调查显示,肥胖、长期使用调脂药物、手术后是RM的风险因素。RM是他汀类药物最严重的副作用,可导致急性肾衰竭、弥漫性血管内凝血和死亡。他汀类药物是3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,能有效治疗高胆固醇血症,减少心血管事件的发生[2]。虽然他汀类药物在大多数患者中耐受良好,但它们可能引起各种肌肉骨骼并发症,即所谓的他汀类药物诱导的肌病,范围从肌痛、肌炎和轻度肌酸激酶(creatine kinase, CK)升高到血清CK水平超过正常上限10倍的侧腹RM。

他汀类药物治疗高脂血症可能导致患者出现RM在临床上报道较为广泛,但迄今为止,尚未有苯溴马隆导致横纹肌溶解的病例报道。同样,甲状腺功能减退也会诱发RM,而氟伐他汀与甲减同时诱发RM同样尚未见到临床报道。本文报道1例使用他汀类药物联用苯溴马隆治疗高胆固醇血症及高尿酸血症并伴有甲状腺功能减退患者,最终引起RM和急性肾损伤,并结合文献进一步探讨氟伐他汀联用苯溴马隆是否会增加甲状腺功能减退症患者出现RM的风险。

1 病例资料

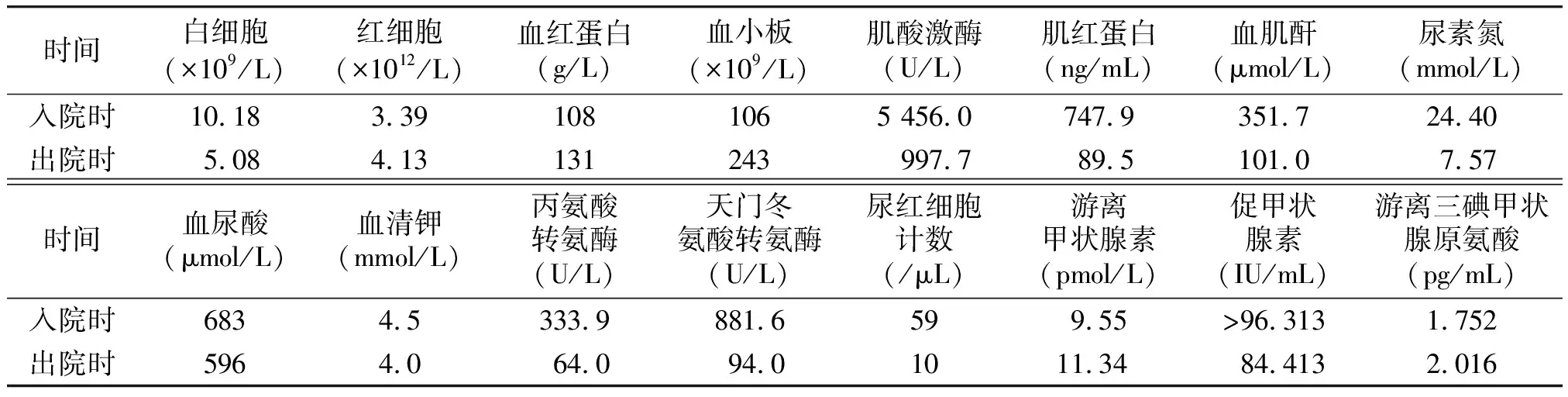

患者,男,70岁,因患有高脂血症和高尿酸血症服用氟伐他汀、阿昔莫司、普罗布考、血脂康和苯溴马隆2月余,甲状腺功能减退症病史5月余,未予重视和治疗。否认吸烟史和饮酒史。2023年5月5日因周身乏力、疼痛1周就诊于我院,就诊时,患者身高163 cm,体质量70 kg,无发热,心率64次/min,呼吸频率19次/min,血压136/119 mmHg,血氧饱和度正常,尿液呈褐色。甲状腺大小正常。近端肢体肌力减弱,深部腱反射缓慢松弛。未观察到肌束震颤、肌阵挛、肌肉萎缩或肥大。其余体格检查无异常。实验室检查肌酸激酶5 456.0 U/L,血尿酸683 μmol/L,血肌酐151.7 μmol/L,游离甲状腺素(FT4)9.55 pmol/L,促甲状腺素(TSH)>96.313 μIU/ml,游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)1.752 pg/mL(见表1)。心电图无异常,尿液分析显示中度肌红蛋白尿。诊断为继发于RM的急性肾损伤。

表1 患者入院和出院时实验室检查指标变化

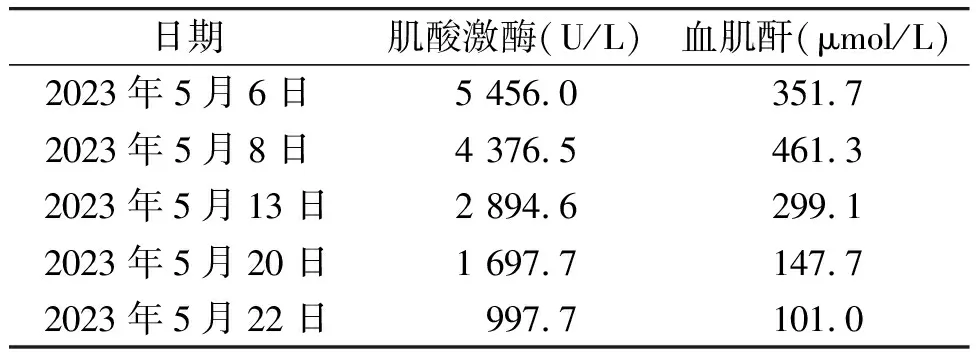

表2 患者入院后肌酸激酶、血肌酐动态变化情况

明确诊断后,患者未出现低血压、感染体征或心力衰竭,由于推测诊断为他汀类药物诱导的RM,首先停用氟伐他汀、阿昔莫司、普罗布考、血脂康和苯溴马隆,改用非布司他以降尿酸,进行碱化尿液、积极液体复苏治疗,每日静脉输注呋塞米注射液40 mg、碳酸氢钠注射液120 mL各1次,共14 d,每天监测患者的肾功能和肌酸激酶,1周后,患者棕色尿液(肌红蛋白尿)缓慢清除至正常。对RM症其他原因的调查显示,患者患有甲状腺功能减退症,对症以左甲状腺素钠片治疗,患者病情逐渐改善,肌酐(Cr)逐渐降至101.0 μmol/L,肌酸激酶下降至997.7 U/L(见表1,2)。经治疗后患者CK较住院时明显下降,病情稳定,准予出院。

2 讨论

该患者因高脂血症接受氟伐他汀、阿昔莫司、普罗布考、血脂康治疗2个月,出现RM,根据既往案例报道和药物不良反应,首先推测为氟伐他汀诱导的RM;考虑本文患者还服用了阿昔莫司、普罗布考、血脂康,但通过检索中国知网、万方、维普、PubMed等数据库至今未发现该3种药物单独或联用导致RM的相关报道或药理研究,故暂考虑其可能性较小。患者自述曾患有甲状腺功能减退症,但一直未予重视,加之本次住院期间查甲状腺功能示甲状腺功能减退,予左甲状腺素钠片纠正甲减状态,后患者乏力、周身疼痛等临床症状均有明显好转,同样支持甲状腺功能减退导致RM的诊断。在停用氟伐他汀和苯溴马隆后,并针对性治疗患者的甲状腺功能减退,患者症状改善,实验室检查血肌酐、肌酸激酶结果不断好转。故本案考虑可能主要是氟伐他汀联合苯溴马隆的药物作用以及患者甲状腺功能减退所致。

2.1 氟伐他汀与RM

他汀类药物具有良好的降脂作用,几乎所有他汀类药物均可降低低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白、胆固醇和甘油三酯,并不同程度地增加高密度脂蛋白胆固醇,在预防心血管疾病的发生中有重要贡献[3]。他汀类药物显著的不良反应主要包括肌病、急性肾损伤等,其引起的肌病表现可轻重不一,轻者表现出无CK升高的主观肌痛,中度患者可伴有肌痛无力甚至CK升高,最严重者则发生RM。他汀类药物可以导致RM,目前国内外均有相关案例的报道[4]。他汀类药物是3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,主要通过细胞色素P-450(CYP)系统、外排腺苷三磷酸结合盒转运蛋白(ABCB)等代谢[5]。其导致RM的机制尚不明确,可能是通过调节包括骨骼肌在内的各种组织的膜流动性进而调节膜胆固醇,从而影响离子通道,最终影响改变肌膜的兴奋性,损害骨骼肌细胞[6];亦可能是通过抑制对HMG-CoA还原酶的介导作用扰乱甲羟戊酸途径,导致辅酶Q10(Co Q10)(泛醌)的生成减少,线粒体酶活性受损[7]等。氟伐他汀是第1种完全合成的他汀类药物,它很容易被吸收(98%),没有活性代谢产物,高度蛋白质结合(>99%),并在肝脏中通过首过效应被广泛清除。排泄主要通过粪便途径(>90%),其中6%通过肾排泄[8]。氟伐他汀主要通过CYP2C9酶代谢[9],苯溴马隆亦作用于CYP2C9酶,所以可能会与氟伐他汀竞争CYP2C9酶使得氟伐他汀的代谢减慢,增加氟伐他汀的血药浓度[10],进一步诱导RM的发生。但目前未有具体报道两者是否存在直接竞争关系,需要进一步深入研究提供证据。考虑到本案例中的患者可能因氟伐他汀与苯溴马隆联合使用从而导致了RM,我们停用了氟伐他汀,用非布司他替代了苯溴马隆,并取得了良好的疗效。

2.2 甲状腺功能减退与RM

与他汀类药物类似,甲状腺功能减退症本身也可引起各种肌肉疾病,包括RM症。甲减导致RM的病因尚不清楚,肌细胞中线粒体活性的抑制和代谢途径的改变可能参与该过程。甲状腺激素的活性形式是三碘甲状腺原氨酸(T3),可维持肌肉功能,肌肉能量代谢的主要燃料基质是糖原。甲减期间,由于T3产生、糖原利用、ATP水解和线粒体活性降低,因此肌肉收缩和松弛所需的能量缺乏,导致一系列代谢功能障碍[11]。甲状腺激素缺乏导致糖原溶解、线粒体氧化代谢和异常甘油三酯周转,这反过来又导致快速抽搐(Ⅱ型)肌纤维变成慢速(Ⅰ型)肌纤维,减少肌动蛋白-肌球蛋白收缩力,肌球蛋白ATP酶活性降低,降低骨骼肌中的ATP转化率,导致肌肉灌注不足,肌肉组织缺氧,肌肉能量储存减少[12],甲状腺功能减退患者能量代谢较低,而他汀类药物可导致辅酶Q10缺乏,线粒体功能紊乱,抑制能量产生,因此,合并甲状腺功能减退的患者应用他汀类药物会增加患RM的概率[13]。反之,对于开始他汀类药物治疗后出现急性肾衰竭和肌酶升高的患者,应考虑甲状腺功能减退症的可能病因。本案例中考虑患者甲状腺功能减退导致RM,对症以左氧甲状腺素钠片治疗,经治疗,确有其效。

2.3 氟伐他汀与甲状腺功能减退诱导RM的文献复习

通过检索中国知网、万方数据库、维普网等及PubMed等国内外数据库自建库起至2023年7月公开发表的关于氟伐他汀相关性肌损伤的中英文文献,筛选得到相关案例报道9篇[14-22],患者9例,男性6例,女性3例,年龄在48~79岁之间。其中单纯氟伐他汀导致RM的有6例[14-19],联合使用秋水仙碱导致RM的有2例[20-21],联合使用辛伐他汀的有1例[22]。6例患者合并有1种或多种其他较危重的基础病[15,16,19-22](痛风2例,心血管疾病2例,肝硬化1例,多发性腔隙性脑梗死1例,肾功能不全1例,肺部感染1例),病情较为复杂。除1例患者死亡外[22],均预后良好。可以看出,氟伐他汀诱导的RM多以男性为主,中老年多发,病情较复杂,但积极治疗后预后基本良好。

通过检索中国知网、万方数据库、维普网等及PubMed等国内外数据库自建库起至2023年7月公开发表的关于甲状腺功能减退相关性肌损伤的中英文文献,筛选得到相关案例报道26篇[23-48],患者26例,男性17例,女性9例,年龄在24~75岁之间,所有患者在对症治疗后均好转。大多数患者入院前未服用常规甲状腺药物,其中仅有10例患者有明确的甲状腺相关疾病病史[23-32],有1例患者明确为纳武单抗药物诱导[33],16例患者入院后经检查确诊甲减[34-48]。肌部症状伴CK水平轻至中度升高是甲减症患者的常见表现,但只有极少数患者会进展为明显的RM。大多数发生RM的甲减症患者有明确的诱发危险因素,例如使用调脂药物或剧烈运动等,本次研究发现合并调脂药导致RM的有6例[26,27,34-37](非诺贝特3例,辛伐他汀2例,阿托伐他汀1例),其他危险因素导致的RM有6例[28,31-33,38,39](纳武单抗诱导1例,癫痫诱发1例,低钾血症诱发1例,血液透析导致1例,剧烈运动及酗酒1例,酗酒及蜱虫叮咬1例)。但有14例患者[23-25,29,30,40-48]RM发生时未发现其他诱导因素,说明RM也可能仅由甲减引起。本次回顾研究发现RM的发生在男性甲状腺功能减退患者中更为常见,此外应意识到甲减诱发RM的潜在风险,通过识别这些危险因素,临床上可以避免使用他汀类等药物或关注患者的其他合并症,可以有效降低RM的发生概率。

2.4 氟伐他汀与甲状腺功能减退诱发RM的思考

目前尚未有研究报道调脂药与其他合并症同时诱发RM的具体机制,临床报道会依据患者个体情况进行对症治疗,并取得较好的疗效。氟伐他汀是临床治疗高胆固醇血症和混合型血脂异常的有效药物,临床应用中最严重的不良反应为RM,风险因素包括年龄、肾功能、合并用药等。甲状腺功能减退引起的RM相对罕见,并且许多诱发因素有助于其发展,例如使用他汀类药物、创伤、剧烈运动、饮酒和非法药物使用等,但一些病例报告也表明RM的发生可能与明显的诱发因素无关。

甲状腺功能减退可以是氟伐他汀引起RM的一个风险因素,而作为氟伐他汀等调脂药物引起RM的一个潜在风险因素,甲状腺功能减退是容易被忽视的情况,甲状腺功能减退患者的能量代谢较低,而他汀类药物可导致辅酶Q10缺乏、线粒体功能障碍和能量产生受到抑制,因此,合并甲状腺功能减退的患者使用他汀类药物可能会增加肌病的风险[45]。由于甲状腺功能减退本身可导致肌肉损伤甚至RM,因此在服用氟伐他汀等药物时也会增加RM的风险,当两者合并存在时,其诱发作用和贡献度往往难以确定。因此,治疗时一般停用调脂药物并使用左甲状腺素,同时消除2种致病因素。如果长期服用调脂药的患者首次出现RM,则应考虑甲状腺功能减退的可能,对于由调脂药物引起的RM,如果停药后CK仍居高不下,也应该酌情筛查甲状腺功能。

2.5 小结

RM发生后肌细胞释放出大量的肌红蛋白,堵塞肾小管,进一步损伤肾功能,本例患者肌酐升高即是肾功能受损的表现。RM治疗的策略是尽快消除病因,大量输液以迅速碱化尿液,并提供对症治疗,以预防和治疗严重并发症,如急性肾损伤等。本例患者病情较为复杂,用药较多,故难以排除任何导致RM的可能,所以我们的案例表明,尽管使用氟伐他汀合并甲减症导致的RM相对比较罕见,但临床医生在治疗时仍应密切关注患者的临床表现及化验指标变化。此外,本文发现氟伐他汀和苯溴马隆联用或有增加RM的风险,临床应注意2类药物的联用,特别是对于肾功能不全或者有严重代谢性疾病患者应谨慎用药。