唐代《杨宁墓志》考证与“令狐运案”重探

贾 淦 博

(陕西师范大学 文学院,西安 710199)

杨宁是唐代名族弘农杨氏在中唐时期的一员,也是中晚唐名胜一时的静恭杨氏的奠基者。其名在《新唐书·宰相世系表》中曾提及,但是表中所列出的杨宁家族世系并不完整(邓名世《古今姓氏书辩证》所载相同)。杨宁在两《唐书》中无传,仅在其子杨虞卿传中有所提及。不过《杨宁墓志》[1]为我们提供了更多信息,杨宁往上六代依次为:隋内史令杨文异—唐银青光禄大夫、瀛州刺史杨峻—贺州临贺令杨德立—檀州长史杨余庆—同州郃阳令杨隐朝—临汝令、赠华州刺史杨燕客。杨宁即杨燕客子。

《杨宁墓志》记载杨宁最后的官职为“朝议大夫、守国子祭酒致仕、上骑都尉、赐紫金鱼袋、赠右散骑常侍”。朝议大夫为正五品的文散阶;国子祭酒为从三品的职事官;上骑都尉为勋官,视同正五品;赐紫金鱼袋为加荣;右散骑常侍是杨宁离世之后的追赠,为正三品下。由此可以看出,杨宁在临终之前已经进入了国家政治的中高层机构,相比起父兄长辈可谓前进了一大步。虽然杨宁在唐代并非权倾朝野的人物,但从他生平起伏的细节中仍然能够一窥唐代某些政治社会风貌。

一、杨宁的仕宦经历

就杨宁的身世而言,两《唐书·杨虞卿传》都有些许记载,但在时间与事迹上与《杨宁墓志》均有比较大的出入。《杨宁墓志》记载杨宁的逝世时间为元和十二年(817),享年74岁,那么杨宁的出生年即为天宝三年(744)。关于杨宁及第的时间已有研究,但是说法不一。张忱石认为是宝应二年(763)[2],陈尚君[3]、孟二冬[4]365认为是广德二年(764)。就任知贡举的人员来看,宝应二年为萧昕,广德二年为杨绾[4]367。《杨宁墓志》载:“释褐衣,授亳州临涣县主簿……司徒文简公之为礼仪使,深加器待。”“司徒文简公”即为杨绾(“赠司徒杨绾……宜谥曰‘文简’”)[5]3436-3437,而从杨绾后来对杨宁多有提携来看,杨宁在广德二年及第的可能性更大。

杨宁释褐为亳州临涣县主簿,大历七年(772)杨绾为礼仪使后,便提拔杨宁入长安任职。大历十二年四月,杨绾为相,可惜同年七月便与世长辞。《杨宁墓志》说“方议明陟,无何薨殂,其素不行”,可见杨绾为相后本是准备继续提拔杨宁的。之后杨宁退居于陕州,后因孝行闻名,时任陕虢观察使的李齐运便将他招至麾下。建中二年(781)李齐运改任河中尹(“建中末,改河中尹、晋绛慈隰观察使”)[5]3730,河中府的治所在蒲州(“河中节度,兼蒲关防御使,领蒲、晋、绛、隰、慈、虢、同七州,治蒲州”)[6]1838,杨宁也就迁居到了蒲州,李齐运并表授杨宁试金吾卫兵曹参军,充都防御判官。可见杨绾去世之后,杨宁居家两三年,36~40岁在李齐运幕下任职。《杨宁墓志》又载:“洎领京兆,复加慰荐,授奉先县主簿。未及行,属李怀光怙乱蒲壁,而临汝府君弃养私馆。”兴元元年(784)四月,李齐运兼京兆尹[5]342,杨宁则被授为奉先县主簿,此时他41岁。但同年李怀光叛乱,杨宁父杨燕客离世,杨宁护卫父亲灵柩归葬河南县时,被乱军逮捕,所幸脱险。《杨宁墓志》又载:“既免丧,依于处士北平阳公城……俄授长安县尉。贞元初……寻转本县丞,亟迁监察御史。”杨宁曾跟随当时有名的隐士阳城学习,而在阳城被招为谏议大夫之后,杨宁也授为长安县丞,后迁监察御史,然在任上又不幸获罪被贬。《杨宁墓志》又载:“陵阳廉使博陵崔公优延礼貌,置在宾右,表授试大理司直,充采石军副使,进殿中侍御史。”这里提到的“崔公”应为宣歙池观察使崔衍(“贞元十二年八月……以虢州刺史崔衍为宣歙池观察使”)[5]384。可知约53~61岁期间,杨宁在崔衍幕中任职。永贞元年(805),杨宁迁侍御史,转尚书驾部员外郎。之后杨宁又出宰河南,入朝为户部郎中,任郑州刺史,升御史中丞,再为太仆卿,终于国子祭酒的任上。就仕宦生涯来说,杨宁可谓低开高走,41岁授奉先县主簿,45岁左右任监察御史,之后的履历可谓遵循了唐代文官迁转的常制[7](如表1所示)。

表1 杨宁仕宦简历

在杨宁的仕宦生涯中,有几个人比较重要。首先是杨绾。杨绾是杨宁广德二年及第时的主考,并且同为弘农杨氏的族员。但是二人并非同一房支,杨宁为越公房后裔,而杨绾之父为杨氏本房后裔,并定居河南原武,后世则为原武房。故就家族关系来说,二人并不亲近,不过二人却有着其他联系。杨宁夫人《长孙氏墓志》记载,长孙氏的父亲为长安县令长孙縯,母亲则是苏震的女儿:“王考讳縯……累迁长安县令……故吏部侍郎苏公震尝见器之,犹郗公之遇逸少也。厘厥淑女,缔为嘉姻……而伯姊故已适司徒杨公绾矣。”[8]第15册,28又《杨绾墓志》记载:“夫人,武功县君苏氏,故吏部侍郎震之女。”[9]可见苏震的两个女儿一个嫁给了长孙縯,一个嫁给了杨绾,二人为连襟;而长孙縯的女儿则嫁给了杨宁。所以《杨宁墓志》记载杨绾对杨宁多有照顾与优待也就不难理解了。不止于此,杨宁妻子《长孙氏墓志》还提到“杨君夙以文行,受知司徒。婚姻之故,由司徒选”,可见杨宁的婚姻也是由杨绾促成的。如果不是杨绾为相之后溘然离世,杨宁的仕途想必会更加平坦。

其次是李泌。虽然李泌之名并未出现在《杨宁墓志》中,但他对杨宁的起用起到了至关重要的作用。《杨宁墓志》记载,杨宁丁父忧之后,便跟随当时知名的隐士阳城学习:“既免丧,依于处士北平阳公城,周旋德礼,吟咏情性。”杨宁子《杨汉公墓志》同样记载:“尝游阳谏议城之门,执弟子礼。”[10]《新唐书·杨虞卿传》亦载:“父宁……与阳城为莫逆交。”[6]5247杨宁初拜阳城的时间为贞元二年(786)左右,时年43岁,阳城时年51岁。阳城当时名气很大,远近多有从学者。阳城早年因家贫无书可读,便申请为集贤院写书吏,于六年期间遍览官书;德宗年间为国子司业,“躬讲经籍,生徒斤斤皆有法度”[6]5571。不过杨宁本身即有着不俗的经学基础。杨宁母亲为南阳张氏之后,亦为书香门第,杨宁舅舅则为当时的经学大儒张参。张参在大历十一年任国子司业,史载:“大历中,有儒学高名,如张参、蒋乂、杨绾、常衮,皆相知重。”[5]4180因此,杨宁从小自然多学经籍,后来便以明经及第。杨宁在阳城门下求学时表现非常优秀,《杨汉公墓志》称其父“洁白端介,为诸儒所称,其舅司业公尤所嗟赏”[10]。正是因为与阳城的关系,杨宁的第二段仕途之门才被开启。

李泌是德宗朝的宰相之一,喜“潜遁名山,以习隐自适”[5]3621,因此对当时隐居中条山的名士阳城非常青睐,早在李泌为陕虢观察使的时候,便“亲诣其里访之,与语甚悦”[5]5132。李泌为陕虢观察使的时间为贞元元年七月至贞元三年[11]383,此时杨宁正好在阳城门下。贞元三年六月,李泌为宰相,便向德宗推荐阳城为著作郎,派去亲请阳城出山就仕的正是杨宁。杨宁此时的官职是长安县尉,在阳城入京之后便转长安县丞,这一职位可谓是升迁道路上的“黄金起跑线”。“作为士人再任的迁转官,赤、畿县尉也明显高于其他等级县尉,都是美职”[12],而县丞已经是县令的副手。之后,杨宁很快又迁为监察御史,《杨宁墓志》用语为“亟迁监察御史”,可见迁转之速已超出常制。杨宁这一次的任职与几次迁转其实可以视为整体事件来看待:李泌刚刚拜相,便迫不及待地想要请阳城出山,但为了有所铺垫,便先授其门下弟子杨宁为长安县尉,然后再让杨宁去请阳城,这一切便顺理成章、有礼有节。《新唐书·杨虞卿传》载“德宗以谏议大夫召城,城未拜,诏宁即谕,与俱来”[6]5247,便明确地指出了其中的逻辑关系。在贞元四年至贞元五年期间,杨宁出任监察御史,正式进入了中层官员的行列,并且有着非常明朗的升迁前景。但是此时却发生了被杜亚弹劾的事件,杨宁便被贬至鄱阳。

最后是崔衍。到达鄱阳后,杨宁遇到的贵人是时任宣歙池观察使崔衍。贞元十二年,崔衍为宣歙池观察使,他与杨宁其实并无亲属与人际关系上的瓜葛,但崔衍是一位爱惜人才、重视吏治的官员,史载:“政务简便,人颇怀之。其所择从事,多得名流。”[5]4935又韩愈《送杨仪之支使归湖南序》说:“愈在京师时,尝闻当今藩翰之宾客,惟宣州为多贤。”[13]1082此文作于贞元二十年,时任宣歙池观察使也正是崔衍。另外,韩愈在《与崔群书》中提及崔群所入崔衍之幕时,也称赞“主人仁贤,同列皆君子”[13]772。当时,崔衍提拔与推荐了杨宁、崔倰、白居易等一批文士,白居易专门写有《叙德书情四十韵上宣歙崔中丞》以感谢崔衍。经过朝中风波的杨宁虽然被贬,但是获得了较好的声名,所以《杨宁墓志》说崔衍“优延礼貌,置在宾右”。

关于杨宁在宣州崔衍幕中的政治活动,《杨宁墓志》的记载可与传世史料互证。安史之乱后,唐代社会各方面都发生了非常深刻的变动,均田制日渐瓦解,建立在均田制之上的租庸调制也自然失去了根基。德宗建中元年,杨炎上书建议改行两税法。两税法的基本内容之一即“人无丁中,以贫富为差”[5]3421,这是化之前按户口与田亩收税为按资产多少收税的制度,“这种由劳动力的不同跨到财产额的不同的‘记资而税’的征课标准,反映了一种新的差别税收思想”[14]。而崔衍获得赞誉的原因之一,就是恢复了其治下的宣歙池的经济(崔衍任宣歙池观察使之前,曾任苏、虢二州刺史,期间便非常注重当地的赋税问题。史载:“其青苗钱,华、陕之郊,亩出十有八;而虢之郊,每征十之七。衍乃上其事……帝以衍词理切直,乃特敕度支,令减虢州青苗钱。”后“居宣州十年,颇勤俭,府库盈溢”[5]。可见崔衍对财政的管理非常成功,后来的观察使穆赞也深得其惠)。但是史书只记载了成果,并没有记录具体的改革措施,通过《杨宁墓志》与《崔倰墓志》的对读,可以找到更多的细节。《杨宁墓志》载:“初,宣城大邑,井赋未一。公以从事假铜印,均其户有,平其什一。蚩蚩允怀,主公赖之。”杨宁在被崔衍辟为从事之后,便着手处理宣城的赋税问题,比较重要的举措就是平均每户的赋税。与此同时,崔倰在崔衍幕中任录事参军,《崔倰墓志》载:“会南陵赋钱三万,税输之户,天地相远,不可等度,由是岁累逋负,人被鞭迫,而又屠牛铸钱,贼杀吏卒,莫敢禁止者……遍谓里中:赋输之粗等者,吾不复问。贫富高下之大不相当,亟言之。不言,罪且死。不实,罪亦死……有自十万钱而降于千百者,有自千百钱而登于十万者。”[15]6655下-6656上可见在崔倰的铁腕之下,基本解决了赋税不公的问题。杨宁的做法与之类似,都是使丁户交税处于一个相对公平的程度,这也是两税法的优点之一。杜佑对此制度盛赞道:“遂令赋有常规,人知定制,贪冒之吏,莫得生奸,狡猾之氓,皆被其籍,诚适时之令典,拯弊之良图。”[16]贞元十九年,杜佑拜相;贞元二十一年,崔衍升为户部尚书,同年杨宁入京为殿中侍御史,其中一定有宣州政绩的因素[除了杨宁与崔倰,曾在崔衍幕中任职的崔群也很重视经济问题。宪宗元和年间,崔群曾经扣下处州刺史苗稷进上的羡余钱(《旧唐书·崔群传》:“请却赐本州,代贫下租税。时论美之)[5]。而被崔衍推荐至朝廷任职的魏宏简,入朝之后的第一份官职即为度支员外郎。可见,在崔衍任宣歙池观察使时,其身边形成了一个注重赋税公平、善于处理经济问题的群体,在这些人的共同努力下恢复了当地经济的发展]。在这一次入京之后,杨宁的仕途便非常顺利,最后任国子祭酒,与大历年间任国子司业的舅舅张参均享有盛名,“论者荣之”。

二、杨宁家族与钱起、钱徽父子的关系

《杨宁墓志》的作者为钱徽,钱徽是“大历十才子”之一钱起之子,宪宗朝时任翰林学士,与韩愈、白居易、元稹、刘禹锡等文人均有过从。但在《全唐诗》《全唐文》中均未收录钱徽作品,陈尚君辑校《全唐诗补编》方收录其一首五律与一联残句,另有出土墓志四方为其撰写。

钱起在两《唐书》中无传,只在其子钱徽传的首段述及,但在文学声名上,钱起则要远胜于钱徽,并有作品集传世。杨宁舅张参与钱起有着诸多交往,这从新出《张参夫妇墓志》[17]可以得知。张参在11岁的时候即举明经,钱起《送张参及第还家》说:“大学三年闻琢玉,东堂一举早成名。借问还家何处好,玉人含笑下机迎。”学者指出:“钱起诗中仅有赞誉对方之词而无功名慨叹,且送别之地又在长安,钱起释褐为秘省校书郎在长安之时,因系此诗于钱起刚入仕途之天宝十一二年间。”[18]此时,张参26岁,钱起大约40岁。约天宝九年钱起及第,天宝十年释褐在京为秘书省校书郎,天宝十四年授蓝田县尉离京。所以两人这三四年间在长安相识相交。

钱起、张参二人还有一位共同的好友李勉。钱起《李四劝为尉氏尉李七勉为开封尉》:“黄绶俄三载,青云未九迁。庙堂为宰制,几日试龙泉。”这是在李勉为开封尉时所赠,史载李勉“以近属陪位,累授开封尉……至德初,从至灵武,拜监察御史”[5]3633。天宝十四年,钱起为蓝田县尉离京,所以此诗只能作于此前他在长安任校书郎之时。此时二人仕途均刚刚起步,可以算作“布衣之交”。十余年后,李勉为京兆尹,权倾一方,钱起为司勋员外郎,文名一时,但二人仍保持着良好的关系。钱起此时有《离居夜雨奉寄李京兆》:“雷声匪君车,犹时过我庐。电影非君烛,犹能明我目。”对比上述跨度十余年的两首诗,能够看出诗歌的基调从一般的酬和转为了深沉的别思,足见二人在这些年中有着不少的交往。

另一方面,李勉与张参也有很深的交往。史载李勉“大历二年,来朝,拜京兆尹、兼御史大夫……及勉莅职旬月,(鱼)朝恩入监,府吏先期有请,勉曰:‘军容使判国子监事,勉候太学……’”[5]3634-3635可见大历期间李勉曾候太学,而张参在此时曾任国子司业[15]4676下,且在司业位上名满京师,相信二人此时便有所交游。爱惜人才的李勉在主掌一方之后,还将张参与李巡请到幕中,后来二人在幕中去世。史载“三岁之内,每遇宴饮,必设虚位于筵次”[5]3636,可见感情之深。因此,无论是从直接证据还是间接证据来看,钱起、张参二人必然有着交游过从的经历,并且集中于在长安时期。

杨宁与钱徽则是在宣歙池观察使崔衍的幕中相识。杨宁被杜亚弹劾免官之后,便被崔衍请到幕中。《杨宁墓志》载:“表授试大理司直,充采石军副使,进殿中侍御史。银艾赤绂,荐荣宠章”,可见受到了很好的待遇。《新唐书·钱徽传》称其“又辟宣歙崔衍府”[6]5271,也受到了重用。杨宁离崔衍幕重新入京是在永贞元年,而前一年也即贞元二十年妻子长孙氏去世,而《长孙氏墓志》的题写者亦是钱徽。在《长孙氏墓志》中,钱徽署杨宁的官职为“宣歙采石军副使、兼殿中侍(下阙)”,自署“(上阙)池等州观察判官、将仕郎、监察御史里行”[19]。而从《杨宁墓志》“汝士等以余知公,号请志述”与《新唐书·钱徽传》“殷士者汝士之弟,皆与徽厚”[6]的记载可以看出,杨宁父子均与钱徽有着很深的交往。不止于此,钱徽、杨汝士、杨殷士都是长庆元年(821)科场案中的主角,其关系已经超越了普通交往。“从表面看,这是唐穆宗主持的对科场考风的一次整肃活动;从结果看,它实际又是段文昌、李德裕等对李宗闵等进士科群体的一次政治打压。”[20]

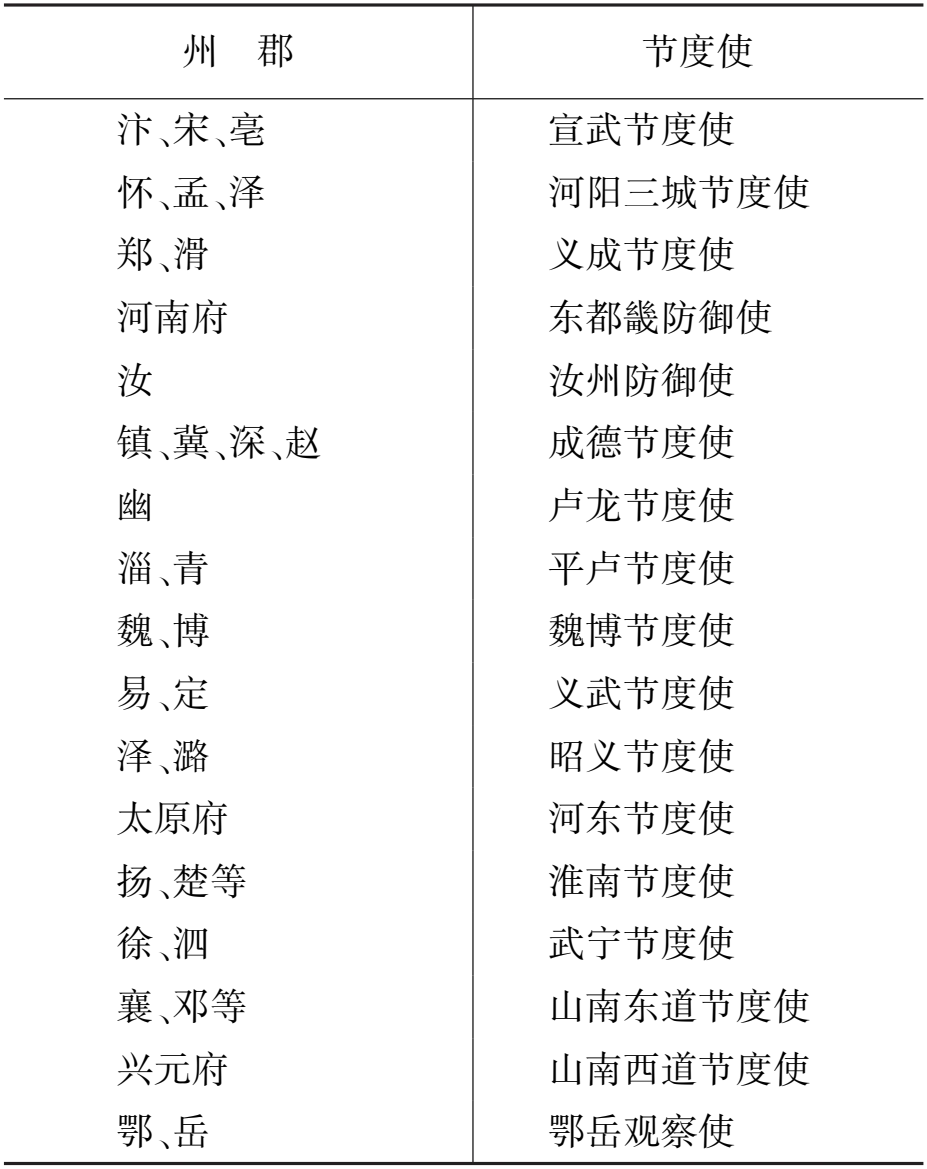

关于杨宁、钱徽二人具体的交往活动,还可以找到一些其他线索。《新唐书·钱徽传》提到“王师讨蔡,檄遣采石兵会战”[6]5271,这里“采石兵”为宣歙军的别称,“乾元二年置,元和六年废”[6]1066;至于“王师讨蔡”,指讨伐吴少诚叛乱之事。吴少诚的势力范围为申州、光州、蔡州(“朝廷遂授以申、光、蔡等州节度观察兵马留后,寻正授节度”)[5]3946,贞元十五年,陈许节度使曲环去世之后,吴少诚便北侵许州:“九月,遂围许州。寻下诏削夺少诚官爵,分遣十六道兵马进讨。”[5]3946贞元十六年二月,命韩全义为淮蔡招讨处置使;同年十月,吴少诚便引兵还蔡州,并上表谢罪。关于围攻吴少诚的兵马,史籍说法不一,《旧唐书》记载为十六道兵马,但对于哪十六道并没有具体记录;《新唐书》则记载为十七道兵马(“吴少诚以蔡拒命,诏合十七镇兵讨之”)[6]4659,并且对于每一道兵马都进行了记录:“宣武、河阳、郑滑、东都、汝、成德、幽州、淄青、魏博、易定、泽潞、河东、淮南、徐泗、山南东、西、鄂岳军讨吴少诚。”[6]202总体上来看,以北方军为主(参考表2)。

表2 征讨吴少诚兵马来源情况

这场叛乱从贞元十五年八月持续到贞元十六年十月,最后以吴少诚的上表请罪与德宗对其的宽恕结束。这场持续了一年的战争经历了几次反复:在最开始的时候,精心准备的吴少诚屡屡战胜王师;即便是纠集了所谓的十七路兵马,并以韩全义为蔡州征讨处置使,朝廷依旧败多胜少;最后吴少诚是在保存了部分实力的情况下上表投降的,否则德宗也不会被迫原谅他的反叛行为。史载:“(韩全义)然竟未尝整阵交锋,而王师累挫溃。少诚寻引兵退归蔡州。遂下诏洗雪,复其官爵,累加检校仆射。”[5]3947从这个结果来看,所谓的十七路兵马也只是虚张声势、名不副实的,并且《新唐书·钱徽传》所提及的参与会战的宣歙采石兵并未出现在这十七路军队当中。其实这一点也容易理解:在官方发布的征讨公文中往往会对自己的力量有所夸大,以起到震慑敌人的作用。在中央权威比较薄弱的河北地区,官文中列出的卢龙、魏博等镇军队也并未实际出现在征讨吴少诚的过程中。与此相反,随着战争的深入与战局的紧张,原先没有列入征伐计划的部队也会在后期逐渐加入,宣歙采石军即是如此。又吕温撰《吕渭墓志》载:“吴少诚怙乱许蔡,庙堂议计,羽檄征兵,湖南以偏远不及。公慨然曰:孙坚举长沙子弟破董卓,阳人以律而行,何用非卒。即日奏发勤王之师,旌舰竞湖,□□知俊。”[8]第12册,158在吴少诚与王师僵持的几个月当中,湖南因为距离蔡州较远,并没有受到征召,但此时吴少诚紧逼许州、直指洛阳,身为湖南观察使的吕渭与汉末时的孙坚面临的形势非常相似,所以吕渭以孙坚之事明志,主动出兵勤王。

《新唐书·钱徽传》载钱徽随宣歙采石军征战,“戍还,颇骄蹇”[6],可见参战得胜。这场结束于贞元十六年十月的战争,在同年七月的时候朝廷联军还被吴少诚大破于五楼,韩全义与数将退守于溵水;而在之后的三个月,双方一直处于僵持状态。宣歙采石军很有可能就是在这僵持的几个月中派往战场的,也正是由于压力逐渐增大,吴少诚最后被迫上表请罪。而宣歙采石军的副使则是杨宁。结合《杨宁墓志》与其妻子《长孙氏墓志》可知,杨宁刚入崔衍幕就被任命为采石军副使,一直到永贞元年重新入京。而在这次征讨中,杨宁与钱徽同在行伍,遂加深了交往与感情。

通过以上论述能够看出,杨宁家族与钱起、钱徽父子有着比较深厚的交情:张参与钱起的交游唱和、杨宁与钱徽的幕中交往,以及杨汝士、杨殷士兄弟与钱徽的过从,均可见一斑。

三、杨宁获罪与德宗的对藩政策:“令狐运案”重探

在杨宁的仕宦生涯中,还经历了一件比较重要的政治事件,即杜亚诬奏令狐运,导致令狐运流配致死之事。此事在史籍中有一些记录,但说法较为单一。通过解读《杨宁墓志》,能够更准确地看到事件的真相以及感受到背后蕴藏的中晚唐时期中央与藩镇的矛盾对抗与政治张力。

根据相关史籍,可知这一事件的大致情况是:贞元五年左右,朝廷的转运绢在东都洛阳北部被盗劫(一说陵墓被盗),恰好此时东都留守将令狐运正率领部下在东都北郊畋猎。或有人诬告,时任东都留守的杜亚便怀疑是令狐运所为。于是杜亚便令判官穆员与张弘靖审理此案,但二人认为查无实据,请杜亚重新审理。杜亚大怒,便逐二人出幕,并令亲信将领武金拘捕令狐运等数十人。在严刑拷打下,一人笞死,余人自诬,但并没有能够得到确实的证据。在这种情况下,杜亚奏请朝廷流令狐运于岭南,但时任监察御史杨宁认为没有确凿的证据,便按下不奏。于是杜亚便密表弹劾杨宁,杨宁因此得罪被贬。而经侍御史李元素、刑部员外郎崔从质、大理司直卢士瞻三人重新审查,最后审明令狐运无罪。尽管如此,令狐运又因曾经的不法行为流配归州,杜亚的手下武金则流配建州。而几年之后,真正的盗绢之贼被抓捕,德宗依旧令杜亚审理,贼人皆伏法。但在真相大白的情况下还是没有赦免令狐运,令狐运最后也死在归州。此事件的相关人员有令狐运、杜亚、穆员、张弘靖、李元素等,两《唐书》中上述人等的传记或多或少均提及此事。

贞元三年至贞元五年左右,杨宁官居监察御史。而杜亚任东都留守起于贞元五年,至迟于贞元九年卸任(史载:贞元五年杜亚“改检校吏部尚书,判东都尚书省事,充东都留守、都防御使”[5]3963-3964;又载:贞元九年“河南尹、东都留守裴谞卒”[5]378)。“令狐运案”便发生在这一时间段。而要确定更具体的时间则要从判官穆员入手。

不过,两《唐书·穆员传》都非常简略,仅仅记录了其在东都为僚佐的经历。可能一是因为穆员早卒,二是贞元二年穆员为东都留守崔纵手下的判官,而被继任留守杜亚驱逐之后再无他职可任。韩愈有《为崔侍御祭穆员外文》,是代崔愬祭奠穆员之作,文中说:“既释于囚,我来徐州……我如京师,君居父丧……自后闻君,母丧是丁。”[13]1304从中可见,“令狐运案”后不久穆员父亲去世。又《旧唐书·穆宁传》载:“贞元十年十月卒,时年七十九。”[5]4115几年之后,穆员母亲也去世了:“河东郡太夫人以贞元十三年六月二十四日违养。”[15]8214下之后穆员自己也撒手人寰。许孟容为穆员的文集作序,中说:“颜回、黄宪,仁而夭促。扬雄、司马迁,才而不试。穆君年逾四十,用止幕画。”[15]4898下所说佐证了穆员的早卒以及怀才不遇的人生遭际,关键的是还提到了穆员的仕途终于幕佐,此幕即为杜亚之幕。

穆员在东都时所任的官职,《旧唐书》记载为检校员外郎,但是在韩愈《为崔侍御祭穆员外文》中却称呼穆员为“端公”,“端公”为侍御史的别称。又吕渭《故太子少保、赠尚书左仆射、京兆韦府君神道碑》“与故相国齐江西映、穆宣州赞、赞弟侍御史员为文章道义之友”[15]6358上一句,也提到穆员的官职为侍御史。再结合穆员的两篇文章自署“前侍御史”来看,《旧唐书》此处应是记载有误,有学者也曾指出[21]。此外,许孟容在贞元十九年有《祭杨郎中文》一文,其中有“给事中许孟容、吏部郎中李傭、司封郎中韦成季、屯田员外郎穆员、右补阙张惟素、京兆府司录薛丹等”[15]4900下的字样,这里提到穆员任“屯田员外郎”,似乎与许孟容为穆员的文集所作序文中说的“用止幕画”相矛盾。估计贞元十九年穆员应该是被委任为屯田员外郎了,但还没赴任就去世了。

穆员的文章有两篇自署为“前侍御史”,一篇是贞元十年的《东都龙兴寺镇国般舟道场均上人功德记》,另一篇是贞元六年的《尊胜幢记》:可见贞元六年时,穆员就已经卸任侍御史,从杜亚幕中离开了。结合前文所述,可知穆员在杜亚手下任职的时间为贞元五年至贞元六年作《尊胜幢记》之前。因此,杜亚诬奏令狐运的时间应该为贞元五年左右。关于这一事件的时间,《唐会要》系于元和五年四月[22],这明显不符合史实,杜亚于贞元十四年就已经离世;无独有偶,《册府元龟》也误称“元和中,东都留守杜亚素恶大将令狐运”[23]云云,可见史籍中将“贞元”讹写为“元和”并非孤例。不过通过对比可知,《唐会要》中记载的“五年四月”应该是准确的,只不过应是贞元五年四月。

杨宁在此案中扮演了非常重要的角色。他作为朝廷的第一审理者,坚持是非曲直,不判令狐运有罪。不过被贬鄱阳后,杨宁也因祸得福,受到了宣州节帅崔衍的招揽。贞元时期,藩镇节帅与僚佐之间的关系普遍比较紧张,发生了不少陷害僚属的事件,“在这种情况下,如果有一位待宾僚以礼的节帅,便是一种偶然现象了”[24]。从杨宁的这一境遇能够看出,“令狐运案”在当时引发了颇为广泛的舆论关切,不唯杨宁,坚持是非曲直的其他人也受到了社会舆论的褒扬(《旧唐书·李元素传》载:“后数月,竟得其真贼,元素由是为时器重,迁给事中。时美官缺,必指元素”[5];《旧唐书·李藩传》载:“后获真盗宋瞿昙,藩益知名”[5];而张弘靖之后被授予监察御史,并于宪宗朝拜相)。

从史书对这一事件的评价来看,两《唐书》也表现出了一边倒的态度,即贬杜亚诬告之举,褒穆员、张弘靖、李元素等人之据理力争,同情令狐运流死之结局(《旧唐书·令狐运传》载:“然终不原运,运死于归州,众冤之”)[5]3531。后世的相关评价也多本于两《唐书》:宋代孔仲平《续世说》将李元素的相关事迹系于“方正”一栏[25];郑克《折狱龟鉴》评价李元素的行为为“释冤”[26];《册府元龟》评价李元素为“平反”、张弘靖为“知识”、李藩为“公正”,而杜亚则为“枉滥”。

又,史载“(杜)亚本书生,奢纵如此,朝廷亟闻之……帝渐知虚诞,乃以礼部尚书董晋代为东都留守”[5]3963-3964,而“(穆)员工文辞,尚节义……质兄弟俱有令誉而和粹,世以‘滋味’目之:赞俗而有格为酪,质美而多入为酥,员为醍醐,赏为乳腐。近代士大夫言家法者,以穆氏为高”[5]4116-4117。在穆员为其父穆宁撰写的墓志中说:“员以侍御史佐东都留守,不敢陷所事杀无辜。”[15]8203下这里说的很有可能就是“令狐运案”,对于以忠义为家族旗帜的穆家来说,穆员表示自己没有让父亲蒙羞。

但是,在所谓忠梗与奸佞这一价值判断背后,“令狐运案”还蕴含着更加深刻的政治意味。《杨宁墓志》载:“亟迁监察御史。以守官忤时,左掾鄱阳。”钱徽在提及杨宁的此次遭际时,并没有归罪于任何人,而是说他与当时的大趋势相违背。元和中,宰相李吉甫也说及“(令狐彰)幼子运亦无罪流于归州”[5]3532,可见令狐运的流死绝非简单的案件。结合其他史料可以看出,对令狐运的流放是德宗处理藩镇重要人物的一个尝试,此案也是贞元期间朝廷与藩镇关系的缩影。

对于河南诸州来说,令狐运并非一般人物,其父令狐彰是滑亳镇的首任节度使。安史之乱以前,令狐彰曾为安禄山手下将领,乱中则被史思明授以博州与滑州刺史。不过令狐彰虽然身在贼营,但是心向朝廷,遂于上元二年(761)入朝归顺:“他的归顺对于唐庭就有雪中送炭的意味。因此肃宗对于令狐彰也特予厚赏。”[27]在管理滑、亳等六州,任节度使期间,令狐彰政绩颇佳:“数年间,田畴大辟,库藏充积,岁奉王税及修贡献,未尝暂阙。”[5]3528而且在他临终之时,没有像其他藩镇那样将节度使之位传给自己的儿子,而是手书辞表向代宗举荐李勉代替自己。虽然发生了“三军夺情”——请求令狐彰之子令狐建继任的骚动,但是令狐建遵循其父训导,回到东都。因此,对于朝藩关系而言,令狐彰可以说是当时的一个标杆性人物。大历七年,代宗“赐滑亳节度为永平节度”[11]216,以示嘉奖。

李勉之后,永平节度使的任免也一直由中央掌握。贞元二年至贞元九年,永平节度使为贾耽。贞元十六年,义成(原永平)节度使卢群卒,李元素接任,贾耽此时对德宗说了一番意味深长的话:“凡就军中除节度使,必有爱憎向背。喜惧者相半,故众心多不安。自今愿陛下只自朝廷除人,庶无他变。”[28]7591贾耽之所以这样说,是与德宗时期的朝藩政策相关的。德宗继位之初,对于处理藩镇问题本想有积极的作为,但是在“泾原之变”后,无可奈何地对河北藩镇采取了姑息政策,这也在后代被概括为“贞元故事”。杜黄裳曾对宪宗说:“德宗自艰难之后,事多姑息……陛下宜熟思贞元故事,稍以法度整肃诸侯,则天下何忧不治!”[5]3974;杜牧也有类似的评价:“反修大历、贞元故事,而行姑息之政,是使逆辈益横,终唱患祸。”[29]可见德宗在贞元期间的对藩政策已经被树立成了反面典型。但是,姑息政策只行用于当时无法控制的河北藩镇,对于其他地区则调整策略以加强控制:“(泾师之变)直接的影响,是在随后的贞元年间唐庭由之前的武力平定为主转变为政治控制为主……于是,朝廷不得不调整自己对藩镇的政策,使之更为理性与务实。”[30]

令狐运即是这种政治控制下的牺牲品。事实上,不仅令狐运,其兄令狐建也颇有冤屈。作为令狐彰的长子,令狐建曾坚辞接任永平军节度使的请命,举家回东都。泾原兵乱时,曾护卫德宗至奉天。兴元元年,令狐建杀邢士伦、逐妻子,后自首,但遇大赦。德宗曾对其劝诫,并于贞元四年封其为右领军大将军。然《旧唐书·令狐建传》载:“(贞元)五年三月,以专杀不辜,德宗念旧勋,特容贷之;复陈诉,词甚虚罔,遂贬施州别驾同正,卒于贬所。”[5]令狐建“专杀不辜”的罪名和令狐运所谓“捕掠人于家”一样含混不清,并且在德宗给他重新陈诉的机会时,他也没有把握住这次机会。此中的原因只有两个,要么是令狐建根本想不到德宗会因为此事治罪于他,要么是德宗已经下定决心处理令狐建。令狐建获罪被贬一个月之后,便发生了东都留守杜亚诬奏令狐运的事件。

两京留守是非常重要的官职:“留守是皇权制度下一个非常重要,而且是具有象征与代表皇权意义的职务。”[31]在不设西京留守的贞元年间,东都留守的地位便更加突出。而杜亚本是一位具有丰富经验,并且深得德宗信任的官员。杜亚能在贞元期间担任东都留守的原因主要有二:其一是对德宗绝对的听从与邀宠。《旧唐书·食货志上》载:“韦皋剑南有日进,李兼江西有月进,杜亚扬州、刘赞宣州、王纬李锜浙西,皆竞为进奉,以固恩泽。”[5]这种为了稳固恩宠而上奉的钱称为“赋外羡余”,这种行为也增加了德宗对时任淮南节度观察使杜亚的信任。此种信任亦能从张万福拜官一事看到。张万福一向被杜亚所厌忌,平日在德宗面前杜对其多有诋毁。张万福拜为右金吾将军,德宗见到其后惊道:“杜亚言卿昏耄,卿乃如是健耶!”其二是杜亚有着丰富的治镇经验。早在大历十一年,杜亚曾以谏议大夫的身份前往魏州,接受田承嗣的请罪。成功履职后,杜亚又任江西、陕虢等处观察使。畅当《奉送杜中丞赴洪州》有句:“江湖经战阵,草木待仁风。豪右贪威爱,纡繁德简通”,可见一斑。此外,杜亚其人虽“薄知经籍,素懵文辞”,但对于兵法却有一定研究。杜甫《送从弟亚赴河西判官》有句:“兵法五十家,尔腹为箧笥。应对如转丸,疏通略文字”,即称杜亚长于兵法。

按史籍所载,杜亚任东都留守时对令狐运十分厌恶,所以才诬陷令狐运,但德宗对此事的态度也令人非常疑惑。杨宁被贬之后,李元素等接手此案,查明真相后将案件牵涉的所有人都无罪释放。于是杜亚又像对待杨宁一样,上表诬奏李元素。但与杨宁不同,李元素直接找到了德宗:“元素还奏,言未毕,上怒曰:‘出俟命’,元素曰:‘臣未尽词’,上又曰:‘且去’,元素复奏曰:‘一出不得复见陛下,乞容尽词。’上意稍缓,元素尽言运冤状明白,上乃寤曰:‘非卿,孰能辨之!’”[5]4076从东都僚佐穆员与张弘靖对杜亚的违抗,到朝臣李元素冒死上谏德宗,此事的是非曲直已经相当明白了。但从令狐运的下场可知,他的命运其实早就已经与案件本身无关了。对于前朝功臣子嗣的处理本应审慎,而且其兄令狐建前不久刚刚被贬,但德宗不仅在案件初审时就完全将权力下放给杜亚,而且在真相大白之时仍然坚持将令狐运流放,这就不能不让人怀疑德宗是有意为之。

令狐家族放弃了永平军的帅位之后,举家回到洛阳。而在德宗有难之时还能伸出援手,对比同时代的其他藩镇将帅,实属难得。但“泾师之变”后,德宗调整了对待藩镇的政策,即“放弃河北,控制其余”[30]。令狐彰之后,经过李勉、李澄、贾耽等人,永平节度使的任免已经完全控制在中央手里。但从贞元十六年贾耽还朝后还要对德宗强调把握住任免权的言语来看,维持各藩镇内部的稳定并不像任命节度使一样简单。从肃宗朝开始,经过代宗、德宗两朝,令狐家族在河南道中心的滑州、郑州、颍州等地深耕二十余年,颇具影响力。对于已经完全地方化的义成军,德宗派去的节度使多为文士,由此可以看出,如何保持对义成军的控制与对当地藩将势力的承认之间的平衡是一个非常关键的问题。而“(李)勉居镇且八年,以旧德方重,不威而治”[6]4508云云,则像是史书对他对当地将领妥协与放任行为的美化。尽管令狐家族已经全部回到东都,但是令狐建仍任右领军大将军,令狐运则任东都留守将,还拥有一定的兵权,这对于兴元以来“颇忌宿将握兵多者”[28]7445的德宗来说,无疑仍是隐患。所以,贞元五年的两个月之间,连续处理令狐家族两位手握军权的人物折射出了此时德宗对藩的一种政治策略。这一点从令狐彰的另一个儿子令狐通的命运也可以看出。

令狐通在贞元年间的任职与活动情况不详,但也许正是因为这种无为状态,才免去德宗的猜忌,得以保全自身。而且在令狐运死后,当时已形成广泛的为其鸣冤的社会舆论,所以对令狐通便不好再作处理。元和中,宰相李吉甫考虑到之前对令狐家族的处理不甚合理,便建议宪宗能够启用令狐通,挽回一些社会影响:“欲使忠义之人,何所激劝?今通幸存,得遇明圣,伏乞陛下召之与语,如堪用,望垂奖录。”[5]3532这其实也是一种对藩政策,只不过令狐通的幸运是建立在两位兄弟悲惨命运之上的。

综上所述,“令狐运案”并不是一件孤立的、简单的案件。令狐家族在河南地区的影响使曾经遭受过逃亡流离之苦的德宗深感不安,牺牲令狐兄弟的做法,既是其对藩政策的一种折射,也换取了其心理上的稳定。除了德宗的策略与心态之外,在处理这起案件的几次反复中我们也能够一窥中唐时期朝廷与地方、皇权与臣权之间的相互制衡的状态。

余 论

无论从个人生平、仕宦经历还是学术研究价值而言,杨宁都比不上唐代众多的重臣名将,但是他的为官经历与生平境遇仍然可以作为一个研究切片,从而加深对唐代政治文化的理解。以杨宁与其子嗣杨虞卿、杨汉公等为代表的静恭杨氏,以杨於陵、杨嗣复等为代表的新昌杨氏,以杨遗直、杨收、杨凝式等为代表的修行杨氏,均活跃于中晚唐时期。三家均出于弘农杨氏越公房,但都以宅邸所处的里坊名称冠于其姓之上,从而形成一种新的家族命名方式。杨氏这种从大家族分割为小家族、从以郡望为标志变为以里坊为标志,显示出大族凝聚力的逐渐减弱;这也在一定程度上说明,中晚唐时期门阀士族正处于消亡的过程中。杨宁,杨宁子杨虞卿、杨汉公,杨虞卿子杨思立,杨虞卿孙杨皓,均葬于河南府河南县金谷乡尹村之北原,这种非常清晰紧凑的葬地意识也在一定程度上反映了当时世家大族逐渐变小的进程,尽管这还需要更多史料来佐证。

——常衮与建州茶业无关