网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的影响

——基于一个有调节的中介模型

滕国鹏, 贾亦真

(大连理工大学 马克思主义学院, 辽宁 大连 116024))

网络空间中的民粹主义势力正在逐渐扩大化,网络民粹主义借用话语这一载体实现其在网络空间的传播与动员。通过特定的话语内容、话语策略与话语逻辑建构平民与精英的对立,而很多网民受民粹主义话语煽动,时常呈现盲目化、非理性的心理状态,进而会激发网络暴力、群体性攻击等极端行为。当前大学生作为网络交往形态中的活跃分子,通常借助网络社交媒体获取各种信息、表达观点与利益诉求。网络民粹主义在很大程度上契合了部分大学生的心理需求,尤其是其独特的话语建构对处于特殊阶段的青年人更具感染力。以网络民粹主义为代表的非主流意识形态话语不同程度影响着大学生的社会心态,很多青年由此衍生出怀疑和否定的负性心态,焦虑、郁闷等不良情绪也在蔓延,不断消解其对主流意识形态的认同。因此,有必要探索网络民粹主义及其特定话语表达方式对大学生负性社会心态影响的具体机制。

一、 理论分析与研究假设

1. 网络民粹主义话语表达与大学生负性社会心态

民粹主义的概念较为复杂,不同界定所指代的现象和场域差异较大,其可以被视为一种意识形态、一种政治策略、一种社会思潮或者一种话语风格或框架[1]。Krämer[2]将民粹主义看作使用情感和道德主义风格的特定话语模式,呈现出直言不讳,咄咄逼人,但诉诸常识的基本形态。因此,民粹主义本身就是一种带有倾向性的话语逻辑。在网络场域中,可将网络民粹主义视作一种可以传播的话语框架,在媒介赋权的外衣下呈现出一种合法性“正义”,极端强调平民价值,排斥精英。它认为底层民众是正直的、善良的,其话语表达具有毋庸置疑的合理性与合法性,而声称精英群体正在剥削和压迫底层民众,以此在网络空间通过特定方式的话语连接来构建平民与精英群体的对立。民粹主义式的表达频频出现在热点事件相关的评论区、贴吧、论坛及微信转发文章之中,是当前网络空间表达的重要组成部分,仇官、仇富、反精英是网络民粹主义的主要表达特点。而社会心态是一段时间内弥散在整个社会或社会群体中的宏观社会心境状态,是整个社会的情绪基调、社会共识和社会价值观的总和”[3]。它作为大多数社会成员心境状况的集体表征,能够直接反映特定社会的运行状态,是社会存在发展的映射。社会心态有积极与消极之分。功利化倾向显现、负面情绪增多、人际关系冷漠、焦虑感蔓延等成为新媒体时代大学生负性社会心态的突出特征[4]。总体而言,在我国社会转型期,公众呈现出多元复杂的社会心态,这些心态受到社会心理汇聚、从众和群体极化多种效应的影响[5]。网络民粹主义话语有极强的聚集效应,通过挑动假想社会阶层对立等表现形式,与阶段性社会心态的形成和发展息息相关。

从具体机制来看, 充斥着情绪化和非理性的网络民粹主义话语表达,通过话语动员, 强化社会不公意识,加剧了普通网民的相对被剥夺感、急躁的社会情绪和焦虑不安全感[6]。 而现实中为了维护其自身的话语霸权, 排斥、打压不同意见甚至“社死式的人肉搜索”成为当前网络场域的常态。 由此,网络民粹主义通过话语动员培植敏感社会群体, 在网络空间形成了病态的社会情绪[7]。 段丽等[8]研究发现,以借助热点公共事件进行舆论造势为演变特点的网络民粹主义话语, 会导致大学生受其蛊惑催生非理性认知, 以及愤怒、怨怼、仇视等负面情绪, 尤其是二元对立的网络民粹主义话语建构很大程度上对大学生负性社会心态产生起到推波助澜的作用。 一方面会导致大学生丧失“自觉的个性”, 变得冲动急躁且易受暗示,“不善推理却急于采取行动”[9], 规则意识淡薄,行为方式更趋向于盲从化。 另一方面会撕裂社会团结,妨碍阶层间的理性沟通,“砖家”“叫兽”“社畜”等污名化称谓的出现,必然会影响当前大学生健全社会心态的养成乃至主流价值观的认同[10]。 由此提出假设H1: 以仇官、仇富等为主要内容的网络民粹主义话语表达会加剧大学生负性社会心态, 对负性社会心态的形成有显著正向影响。

2. 网络社交媒体中的社会比较及其影响

社会比较指人们通过从他人那里获取的信息来判断自己生活状况的一种心理活动或倾向[11]。通过这种心理活动,个体可以实现对自己社会处境或状态的评价。社会比较是个体使用社交媒体过程中普遍和自发的现象。个体会通过网络社交媒体发布的各种文字、图片及视频进行自我呈现和表露,同时浏览他人发布的信息会更多地诱发个体进行社会比较[12]。依据比较对象的性质,社会比较可分为上行与下行两个方向[13]。近些年社交媒体中上行社会比较受到更多关注。作为现实上行社会比较在网络空间中的延伸,上行社会比较是个体通过网络社交媒体浏览其他用户的线上积极自我呈现,在成就、能力、外貌特征、受欢迎程度等方面与更优秀的人进行比较的过程[14]。一方面,个体浏览他人社交媒体动态的实质是个体不断接触他人信息的过程,当这些信息具有积极偏向时会提高其与他人进行上行社会比较的频率[15],增强个体的社会比较倾向,尤其是与成就等方面更优于自己的人进行比较,能够激发个人自我提升的动机。另一方面,社交媒体中的上行社会比较对个体心理状态有一定的消极影响。向上的社会比较会使个体产生“自己不如他人”等消极的自我认知或意识,从而增加抑郁的风险[16]。因为社会比较所带来的消极评价(如相对剥夺感和低自尊等),会降低个体的发展趋向和适应性,引发社交焦虑,降低幸福感和生活满意度。这在对大学生社交媒体使用的追踪研究上表现尤为明显,上行社会比较会使大学生沉溺于消极情绪之中,加剧负性情绪的弥漫[15]。

目前国内外关于网络民粹主义与社会比较关系的直接研究较少,而通过现有网络政治表达与社会比较的关系可以看出,社会比较作为很多重要心理机制的基础性原因,是确定自己在社会生活中是否得到了公平待遇的重要依托[17]。感知为不公平的社会比较会使个体的政治表达更为激进,也更容易产生消极情绪和负面社会态度。而网络民粹主义话语表达内在蕴含着阶层对立的价值思想,其所营造出的相对剥夺感氛围会引发群体思想共鸣和话语的集聚传播。而大学生群体受到所处特定发展阶段的影响,更容易受到网络民粹主义这种话语煽动从而加剧其社会比较倾向。具体来看,网络民粹主义二元对立性的话语表达,形成富人与穷人、平民与精英的阶层认知错觉,除了会造成个体的焦虑、不满等一系列负性社会情绪,更重要的是这种主观感知的群体划分自然会衍生出向上社会比较的心理机制。由此可以推测:网络民粹主义话语表达会正向影响大学生的上行社会比较倾向,而上行社会比较所产生的不幸福情绪体验对大学生社会心态产生直接的负面影响。因此本文提出假设H2:上行社会比较在网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的影响中起中介作用。

3. 网络使用强度及其影响

网络使用强度是描述个体在社交媒体使用过程中对不同类型社交媒体的投入水平、与不同类型社交媒体的情感联系强度,以及各类社交媒体融入个体日常生活程度和水平的基本概念与判定指标[18]。频繁登录和使用社交媒体是基于其满足个体建立、发展人际关系及自我呈现的社会心理需求的,在此过程中个体表现出对社交媒体不同的投入水平和使用黏性的差异就产生了网络使用强度。大学生网络使用强度的不同水平对其心理发展和适应状况会产生差异化的作用和影响。但是过往研究对于网络使用强度具体影响的结论存在差异。Twenge等[19]持负向观点,认为高水平的网络使用强度对青少年的健康有害,会降低他们的生活满意度,也会导致个体抑郁水平的进一步升高[20]。闫景蕾等[21]则认为高网络使用强度会带来青少年消极心理状态的进一步减弱,因为社交媒体为连接不同个体、及时获取他人的相关信息创造了便利条件,有助于满足个体在人际关系发展中的归属需要,显示网络使用强度的正面效应。然而也有一些研究认为,网络使用强度和个体心态之间的联系更为复杂,整体关联的方向和强度取决于多理论视角和不同方法选取,包括社交媒体的概念化和所使用的分析方法。Jelenchick等[22]的研究并没有发现二者之间存有显著的关联。由此分析这种不一致的原因,是个体在社交网站使用过程中可能同时伴随着积极和消极两种情绪体验和认知的综合[23],与个体在网络使用中关联个体的比较有关,不同的比较可能获得情感和物质支持,也有可能导致挫败感和焦虑等负面情绪。所以广泛和深入的网络使用是否与社会比较心理机制共同对大学生的社会心理产生影响值得作进一步探讨。据此提出研究假设H3:网络使用强度在上行社会比较影响大学生负性社会心态的路径中起调节作用。

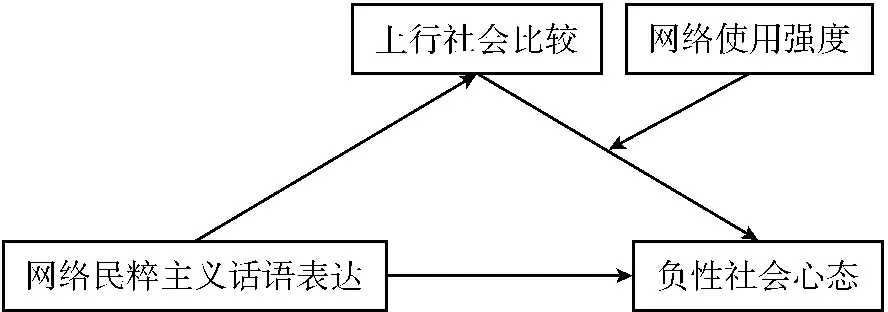

综上所述,本文研究上行社会比较在网络民粹主义话语表达与负性社会心态关系中的中介作用,并明确其作用在何时更加显著。因此,进一步引入“网络使用强度”这一调节变量,构建有调节的中介模型(见图1),对网络民粹主义话语表达与负性社会心态的关系,以及上行社会比较的中介效应受到网络使用强度的影响而呈现的差异作进一步探讨。

图1 理论假设模型

二、 研究设计

1. 研究对象

采用方便抽样法,在辽宁省三所高校选取784名在校大学生作为研究对象进行调查,回收整理后得到有效问卷707份,有效率为90.2%。样本总体覆盖范围广,其中男生407人(57.6%),女生300人(42.4%);大一183人(25.9%),大二141人(19.9%),大三205人(29.0%),大四130人(18.4%),研究生48人(6.8%);理工科类269人(38.0%),人文社科类225人(31.8%),医学类161人(22.8%),体育艺术类27人(3.8%),其他25人(3.6%)。

2. 研究工具

(1) 大学生网络民粹主义话语表达问卷

采用自编大学生网络民粹主义话语表达问卷,包括仇官、仇富话语(“政府对基层群众漠不关心”“很多富人都以不正当方式牟利”等)、反精英话语(“专家都是虚伪的,为了个人利益不惜说假话”“我常使用‘砖家’‘叫兽’称呼所谓‘精英’”等)、舆论审批话语(“在网上把事情闹大了才会得到解决”“不符合民意的判决都是不公正的”等)、标榜爱国话语(“中国还缺少和西方叫板的实力”“新疆棉事件后我认为还穿耐克阿迪的都是不爱国”等)四个维度,共有17个题目。采用Likert五级计分,分数越高,代表网络民粹主义话语表达倾向越强,本研究中该问卷的Cronbach’sα系数为0.923,验证性因素分析结果:χ2/df=4.24,CFI=0.94,TLI=0.925,RMSEA=0.068,说明问卷具有较好的信效度。

(2) 上行社会比较量表

采用Gibbons等[24]制定的社会比较倾向量表中的上行社会比较量表, 国内由白学军等[25]对其进行修订, 并在过往很多研究中得到广泛使用。 量表共包括6个题目, 采用Likert五级计分, 分数越高, 则代表个体越频繁地进行上行社会比较。 本研究中该量表的Cronbach’sα系数为0.697。

(3) 网络使用强度量表

采用Ellison等[26]编制的社交媒体使用强度问卷对大学生互联网使用强度进行评估。 国内由孙晓军等[20]在其基础上修订, 采用Likert五级计分(1=完全不符合,5=完全符合), 对个体与社交媒体的情感联系强度,以及社交媒体融入个体生活的程度进行了测量, 得分越高表明网络使用强度越大。 本研究中该量表的Cronbach’α系数为0.663。

(4) 大学生负性社会心态问卷

依据王俊秀[27]提出的社会心态四个方面的一级测量指标体系,结合本研究主题需要和大学生实际,借鉴王益富等[28]的中国人社会心态量表和孙燕超[29]的大学生社会心态问卷题目,形成包含社会认知、社会价值观、社会情绪和社会行为意向四个维度的问卷。其中社会认知指的是个体对社会性客体和社会现象及其关系的感知和理解[30],主要考察大学生对社会公平感、社会信任感、生活满意感的判断;社会价值观包含的内容非常广泛,从通常意义理解是一定的社会成员对某些方面的社会性肯定,主要考察大学生的择业观和整体社会观;社会情绪分为正向情绪和负性情绪,结合大学生阶段性心理特质,在社会情绪下选取乐观、自豪、焦虑、冷漠四个测量指标;由于社会心态问题最终要落脚在社会行为的控制上,也是其他具体因素的表现。因此,社会行为主要包括矛盾化解行为、利他行为倾向、生活动力倾向、歧视与排斥等,对部分交叉与重叠的维度进行修正与合并,形成亲社会倾向和反社会倾向两个方面,包括社会参与和社会排斥两项指标。由于总体社会心态一般可分为积极和消极两个层面,因此对其中正向情绪、亲社会行为及其他正向社会心态的部分题目作反向计分处理,以反映大学生负性社会心态的整体态势。最终形成17个题项的问卷,采用Likert五级计分对大学生负性社会心态进行测量,得分越高代表大学生的负性社会心态越明显。问卷具有较好的信效度指标。本研究中该问卷的Cronbach’sα系数为0.72。

3. 数据处理

问卷回收后剔除无效数据,再对有效问卷进行统一编码,录入数据库,对有效数据进行处理和分析。问卷所得数据采用SPSS 23.0及其宏程序Process分析,并且采用Bootstrap法,考察参数估计的稳健标准误和在95%置信区间的估值,综合对数据作出统计处理和模型判断。

三、 数据结果与分析

1. 共同方法偏差检验

为避免共同方法偏差,采用Harman单因子检验法对所有量表包含的条目进行未旋转因子分析,结果显示,9个因子的特征根大于 1,第一个因子解释的累计变异量为19.25%,小于40%的临界标准,表明本研究不存在同源偏差问题。

2. 各变量的相关分析

各变量间的描述性分析和相关分析见表1。从表1可见,网络民粹主义话语表达与负性社会心态呈显著正相关,与上行社会比较和网络使用强度呈显著正相关;上行社会比较与网络使用强度呈显著正相关,与负性社会心态呈显著正相关。

3. 有调节的中介模型检验

根据温忠麟等[31]的观点,首先采用SPSS宏程序Process的中介效应检验模型检验上行社会比较在网络民粹主义话语表达与负性社会心态之间的中介效应。为避免多重共线性的发生,对所有变量进行中心化处理,具体结果见表2。表2结果显示:网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态有显著正向影响(β=0.168,SE=0.020),因此假设H1成立。加入中介变量上行社会比较后,网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的直接效应依然显著,且网络民粹主义话语表达通过上行社会比较影响大学生负性社会心态的中介效应显著(β=0.015,SE=0.006)。进一步依据Hayes[32]提出的中介效应检验方法,由于中介效应、直接效应及总效应Bootstrap 95%的置信区间上下限均不包含0,说明上行社会比较在网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的影响中起部分中介作用。网络民粹主义话语表达通过上行社会比较影响大学生负性社会心态的中介模型成立,因此假设H2成立。

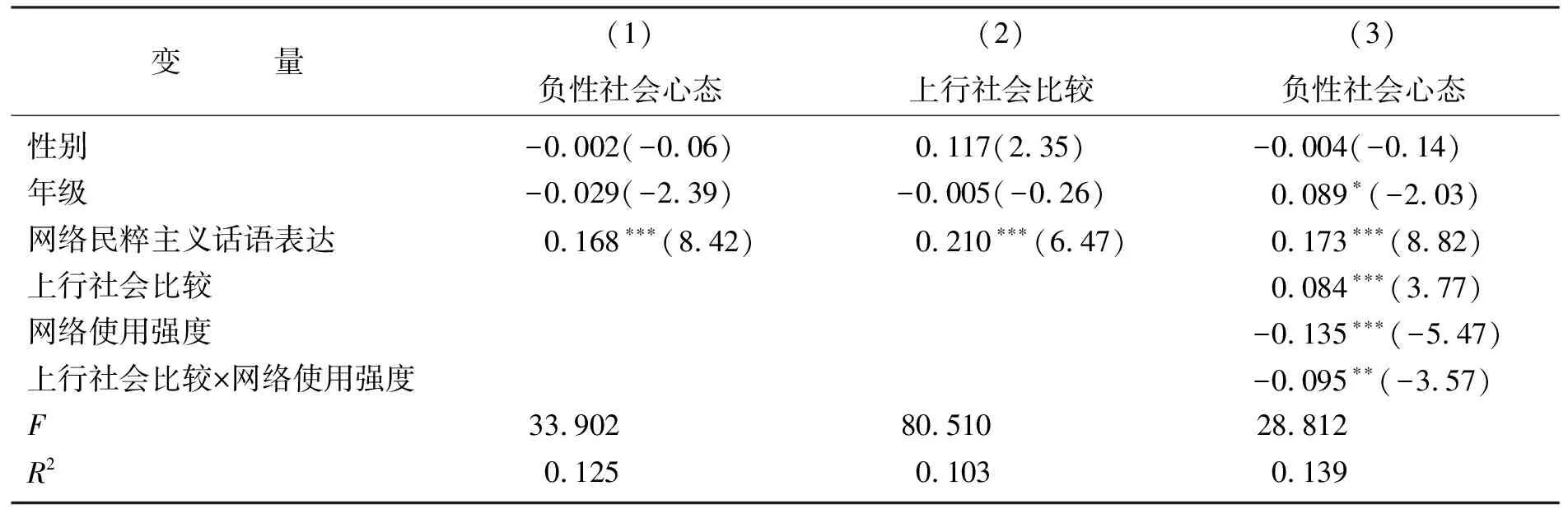

采用层级回归分析法对有调节的中介效应进行检验,如表3所示。 模型(1)中,网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态有显著正向影响(β=0.168,p<0.001); 模型(2)中,网络民粹主义话语表达对上行社会比较的正向影响效应显著(β=0.210,p<0.001); 模型(3)显示了大学生负性社会心态与网络民粹主义话语表达、上行社会比较、网络使用强度及上行社会比较与网络使用强度交互项的关系。 研究结果发现, 当放入中介变量上行社会比较后, 网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的正向影响依然显著(β=0.173,p<0.001), 上行社会比较对大学生负性社会心态的正向影响作用显著(β=0.084,p<0.001), 且上行社会比较与网络使用强度交互项效应显著。 因此, 有调节的中介效应存在, 网络使用强度调节了上行社会比较这一中介效应的后半段路径, 假设H3得到验证。

表3 网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的有调节的中介效应检验

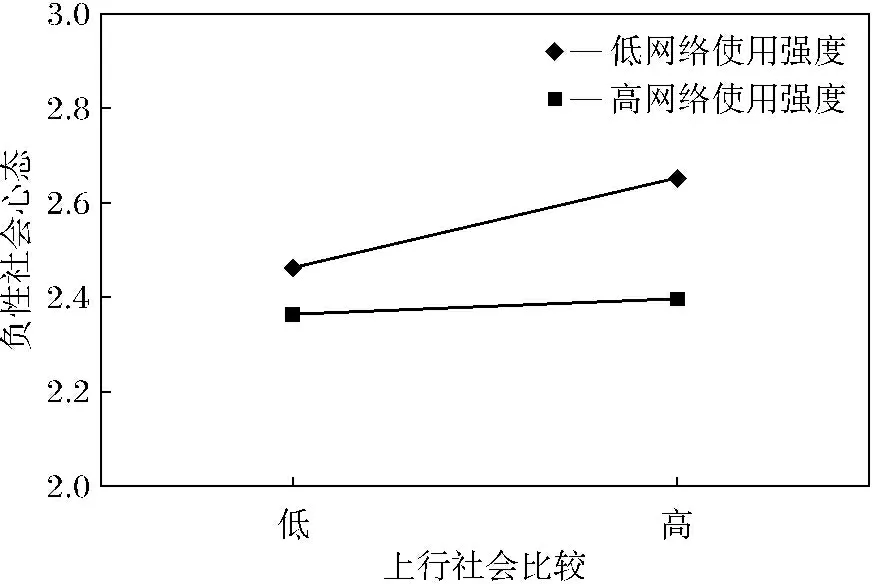

为了更清楚地解释网络使用强度、上行社会比较与负性社会心态的关系,将网络使用强度按得分的平均数加减一个标准差,形成高分组与低分组,进行简单斜率检验,见图2。图2显示:对于网络使用强度较低的大学生,上行社会比较对负性社会心态的正向影响作用显著;对于网络使用强度较高的大学生,上行社会比较对社会心态的负性影响作用不显著。因此,越低的网络使用强度越会强化网络民粹主义话语通过上行社会比较影响大学生负性社会心态的作用。

图2 网络使用强度的调节作用图

四、 结论与讨论

本文构建了有调节的中介模型探索网络民粹主义话语表达与大学生负性社会心态之间的关系及其内在机制,提出了网络民粹主义话语表达对当前大学生负性社会心态形成的具体作用机制。研究结果表明:网络民粹主义话语表达能显著正向影响大学生负性社会心态,导致大学生网民群体释放负面情绪,弱化积极情感;上行社会比较倾向在其中起到中介作用,强化了网络民粹主义话语表达对大学生负性社会心态的作用效果;网络使用强度调节了网络民粹主义话语表达—上行社会比较—大学生负性社会心态中介机制的后半路径,具体来看,大学生网络使用强度越低,上行社会比较对负性社会心态的影响作用越显著,更高的网络使用强度会缓冲上行社会比较对大学生社会心态的负性影响。

1. 网络民粹主义话语表达一定程度上催生负性社会心态

负性社会心态反映在网络民粹主义话语表达中,时常呈现出国家—社会对立、贫—富对立、主流—边缘对立、中央—地方对立、价值观对立和阶层间对立等一系列尖锐社会矛盾[33]。当前,大学生借助网络媒介保持着对社会热点事件的高度关注,其内在往往秉持基本的公平感和朴素的爱国情感。然而,青年学生这种初始的政治热情在多重因素的影响下,近些年出现了“未民主先民粹”的倾向[34]。如上所述,网络民粹主义在话语动员过程中夸大社会问题,通过宣扬和渲染“二代特权”“潜规则”等扭曲价值观,消解大学生的奋斗意志与奉献精神,难以形成正确的社会价值观,并且互联网时代的网络民粹主义还具有政治参与功能,它本身所具有的敌对权威、非友即敌的逻辑与群体极化现象的出现都造成了民众的道德焦虑心态[35]。从这个意义上看,网络民粹主义话语表达裹挟着舆论审判、人肉搜索、谣言等非理性话语,并借助抖音、微博等平台,炒作突发事件、热点新闻等,隐晦推销自己的社会政治主张,也容易使情绪两极化特点明显的大学生掉入网络民粹主义制造的话语陷阱,通过社交媒体盲目跟风表达不满情绪,且以“二次元”、“饭圈文化”等亚文化形式稀释主流话语的权威和影响力。反过来看,这样长期的网络攻击、戏谑和泛娱乐化倾向也容易形成抵制权威、对立偏向的偏激思维方式,并由此在社会心态中呈现出较为强烈的批判和怀疑色彩。因此,在贫富差距、官员腐败等网络热点事件中滋生的民粹主义话语,经过网民与社交媒体的酝酿、发酵与传播,尤其当大学生现实处境不利时,这种叠加效应会产生更大的影响,阻碍社会信任感的建立,造成其消极社会心态的蔓延。对此,主流新媒体应提升责任意识,强化主流意识形态引导功能,力求在信息发布中占据主动地位,及时提供官方主流的价值判断与解读,拉近底层民众与精英阶层之间的心理距离,在网络民粹主义话语出现和发酵之前进行有效预警,防止其借助相关事件传播极端言论。此外,注重提升大学生对新媒体的合理认知、正确运用和自我管理能力。大学生面对社会热点要不盲目跟风,要注重信息核实与理性思考,增强对于网络失范行为的成本意识和代价评估,以理性合法的方式表达对公共事务的关注,避免成为被所谓“舆论”和“民意”牵制的不明真相者。

2. 上行社会比较的中介作用

本文发现上行社会比较在网络民粹主义话语表达与大学生负性社会心态之间存在部分中介作用。 这表明,网络民粹主义话语表达既可以直接影响社会心态, 也可以通过上行社会比较对大学生社会心态的形成产生影响, 同时进一步验证了社交媒体中上行社会比较会更容易引发大学生负性社会心态的产生。 具体而言,网络民粹主义惯用语义转换渲染平民与参照群体之间存在的贫富差距、阶层不平等, 这种在比较中产生的消极认知和情绪体验的话语策略是上行社会比较产生的重要诱发因素。 在已有研究中可以确认,社会比较会削弱个体的总体幸福感, 作为嵌入社会之中的一部分,人们会不自觉地进行各种横纵向比较[36], 进而降低幸福感。白红敏等[37]的研究发现, 大学生社会比较倾向越高,焦虑水平越高,总体幸福感越低,越易于产生消极的社会心态。 原因在于高社会比较倾向的大学生容易察觉因对比而带来的一些不良信息, 从而会影响自己的情绪状态及自我评价。 进一步说,社会比较取向会导致呈现给他人的理想自我与真实自我之间的差异[38], 从而引发青年的抑郁、匮乏感和低自我价值感,并加剧其消极心理状态。大学生在使用社交媒体的过程中,受到网络民粹主义制造的对立话语煽动和上行比较的影响, 易产生“不如他人”的负面认知, 也愈易诱发个体的倦怠情绪和消极社会认知,影响其良性社会心态的塑造。 因此,教育者可引导学生采取积极务实的比较策略, 从多角度分析自身境遇,避免片面比较, 减轻学生在个别维度比较上的心理压力。 同时大学生应树立正确的社会比较观, 理性看待和评价自己与他人境遇的差异, 不断增强自我效能感和认同感, 通过适当合理的比较促进自我价值的提升。

3. 网络使用强度的调节作用

本文还探讨了这一关系中网络使用强度的调节作用。上行社会比较在网络民粹主义话语表达影响社会心态的路径中所起的中介作用受到网络使用强度的调节。研究结果进一步表明,在低网络使用强度的大学生群体中,上行社会比较对社会心态的消极影响作用更显著。相对比来看,对于高网络使用强度的大学生群体而言,上行社会比较倾向作用于负性社会心态的中介效应较弱,由此衍生的消极心态较少。究其原因,可从大学生较高强度的网络使用对其积极社会心态的塑造角度解释。根据李普曼[39]的观点,大众媒体传播对信息环境具有再建构功能,社交媒体的迅猛发展塑造了全新的话语平台,依靠信息流与话语表达增强意识形态控制权,为大学生提供了更为自由表达观点的网络社会化空间与舆论场域。以往研究发现,上行社会比较倾向较强的个体往往使用社交媒体的频率更高、强度更大、更复杂[40]。而频繁借助互联网平台的交流沟通可以减轻参与者孤独失落等情绪症状[41],同时根据积极情绪的拓展理论,高心理弹性的个体具有较高适应力,感知到较低的压力,焦虑感和抑郁症状也较少,这些特质有助于提升自身的意识和认知能力以应对压力和困难,以使个体保持较好的心理健康状态[42]。由此可以推断,大学生上行社会比较倾向会由于较高网络使用强度下主动接触积极内容频率的增加而消解和中和其对社会心态的消极影响。此外,积极社会价值观培育的具体研究也证实,社交媒体的使用能够增强青年社会凝聚力和归属感的感知与国家认同,有利于青年群体塑造健康向上的社会心态,大学生基于社交媒体平台的交往互动行为越积极,其对社会主义核心价值观的认同程度就越显著[43],并且网络使用程度对青年的主流意识形态认同具有显著性正向影响[44],因此现有研究均证明了更多网络使用对大学生社会心态引导所具有的积极效应。这一研究结果的启发在于全社会应鼓励网络媒体生产、传播正向内容,增加优质网络资源的有效供给以帮助大学生塑造正确的社会价值评判标准,增强个体网络使用的社会融入感和获得感。此外,学校和教育者应引导大学生适度使用社交网络,通过与他人积极的线上互动形成更为理性的自我认同,促进大学生社会心态的健康发展。要有效利用大学生网络使用强度的差异化影响,规避网络民粹主义话语表达对其负性社会心态的诱导。