社会保障参与有助于农村土地流转吗?

——基于劳动力转移的中介效应

张孜仪, 王瑞雪

(1. 中南财经政法大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430073;2. 中国共产党睢县委员会 老干部局, 河南 商丘 476299)

一、 问题的提出

民以食为天,食以地为本。我国作为一个拥有超14亿人口的大国,农业人口超5亿人(1)根据2021年公布的第七次全国人口普查数据,全国人口中居住在城镇的人口为901 991 162人,占63.89%(2020年我国户籍人口城镇化率为45.4%,此数据由公安部提供,该数据可大体显示城镇基本公共服务均等化的趋势);居住在乡村的人口为509 787 562人,占36.11%。城镇人口比重较第六次人口普查时上升14.21个百分点。,土地作为农民赖以生存的基础,是农村稳定繁荣和国民经济健康发展的命脉。2021年2月21日,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布,中央一号文件连续18年聚焦“三农”问题。落实最严格的耕地保护制度,坚决遏制耕地“非农化”和耕地“非粮化”,坚决守住18亿亩(1.2亿公顷)耕地红线和保证粮食安全,是中央一直强调的一项基本国策。在社会保障制度尚未健全的历史时期,土地作为社会保障的替代物,为占中国人口绝大多数的农民提供了基本的生活保障和失业保障[1]。在大部分家庭依然沿袭农业耕种的背景下,土地的流转效率受到抑制[2],土地市场化被严格限制[3]。而农民拥有的长期土地使用权对养老保险——无论是社会保险还是商业保险——均产生替代效应[4]。

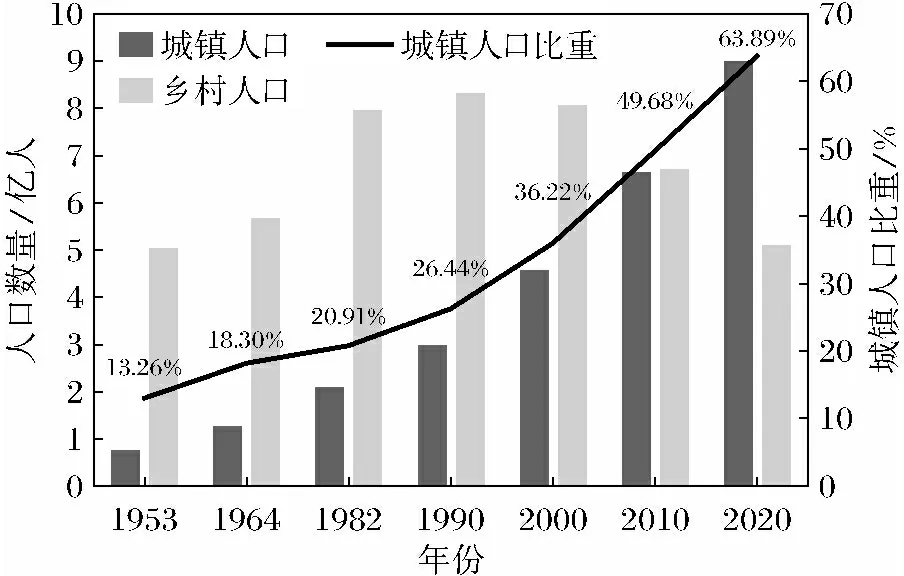

近些年来,随着中央和地方振兴农村经济和城乡统筹发展等重大政策的贯彻落实,城乡社会保障制度建立健全,农民对土地的依赖逐渐缓解。社会保障制度的稳定性,降低了农民对未来的不确定性,从而促进了土地流转供给的增加。城市化进程的加快、城镇收入水平的提高,也吸引大量的农村劳动力向非农产业转移。全国乡村人口经历20世纪七八十年代的生育高峰和计划生育政策的调整,在1982年、1990年、2000年的三次人口普查中基本保持稳定,到了2010年第六次人口普查和2020年第七次人口普查时期,乡村人口占比大幅下降,而相应的城镇人口却大幅攀升,见图1。城镇化进程中劳动力的非农转移,在第六次和第七次人口普查中占了重要比重。与此同时,惠及城乡的社会保障制度开始逐步建立健全。从2002年试点新型农村合作医疗(以下简称“新农合”),到2010年基本实现农村居民全覆盖。2009年试点新型农村养老保险(以下简称“新农保”),2014年推进将“新农保”和城镇居民社会养老保险合并为“城乡居民基本养老保险”。我国以社会保险为主体,包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内的功能完备的社会保障体系基本建成(2)我国基本医疗保险覆盖13.6亿人,基本养老保险覆盖近10亿人,是世界上规模最大的社会保障体系,参见习近平:《完善覆盖全民的社会保障体系,促进社会保障事业高质量发展可持续发展》,《人民日报》2021年2月28日第1版。。

图1 历次人口普查城乡人口数据数据来源:第七次全国人口普查数据

随着大量农业人口外出务工的流动(3)根据2021年公布的第七次全国人口普查数据,全国人口中,人户分离人口(居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口)为492 762 506人,其中,市辖区内人户分离人口为116 945 747人,流动人口为375 816 759人。流动人口中,跨省流动人口为124 837 153人,省内流动人口为250 979 606人。与2010年第六次全国人口普查相比,人户分离人口增长88.52%;市辖区内人户分离人口增加192.66%;流动人口增长69.73%。和农村土地闲置、撂荒问题的出现,农村土地的有序流转和集约化生产成为解决农村问题的关键举措之一被提上政策日程。农村土地流转和集约化规模化生产,可以促进土地资源的优化配置,从而有助于农村减贫[5]和农民劳动生产率的提高[6]。2014年中共中央正式确立坚持土地集体所有权、保障农户土地承包权和搞活土地经营权的“三权分置”制度[7]。2018年《农村土地承包法》的二次修订、2019年《土地管理法》的修订、2021年《农村土地经营权流转管理办法》的生效等,为农村土地的承包流转和集体经营性建设用地入市确立了制度依据,明确鼓励各地建立土地经营权流转市场或农村产权交易市场,旨在引导农村土地经营权规范有序流转。土地经营权确权管理是建立土地流转市场[8],保障耕地和粮食安全[9]的重要保障。

关于农村土地流转和劳动力非农化的动因,部分学者认为清晰明确的产权界定有利于土地流转[10];亦有学者认为土地确权的改革对于农村土地流转的影响机制和效果并不确定[11];还有学者从城镇化角度解读劳动力非农转移和土地流转[12],但现有研究较少将社会保障参与、劳动力转移与农村土地流转结合进行研究。本文研究农村社会保障参与对农村土地流转的影响,并剖析劳动力转移的中介效应,以期为农村土地流转和农村社会保障制度的完善等建言献策。

二、 研究假设与模型设定

1. 研究假设

关于社会保障参与对农村土地流转的影响,部分学者认为社会保障能够促进农村土地转出。罗仁福等[13]通过对全国五省的微观数据分析得出,参与“新农保”对农户家庭的土地流转以及土地转出行为具有积极的正向作用。实施“新农保”或“老农保”及对65岁以上老人发放补助等养老保障政策措施的社区,其土地流转比例较高[14]。正在领取养老金的农户更倾向于转出土地且转出率更高[15]。参与“新农保”通过提高农民的养老保障水平、降低对未来的不确定性,增强农民的土地转出意愿[16]。参加城镇居民医疗保险的农民家庭,进行土地流转的概率更高[17]。李琴等[18]研究表明“新农保”的实施确实使对土地有着高依赖程度的农户的农村土地转出意愿上升,对低依赖型的农户则没有太大影响。我国农村社会保障体系中覆盖面最广的两大险种是“新农保”和“新农合”,虽然国家已出台政策要求城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险合并,但很多地方在具体实践中依然沿袭“新农保”和“新农合”称谓及习惯做法。故本文将是否参与“新农保”和是否参与“新农合”作为社会保障参与的代理变量,并提出假设H1:参与“新农保”会提高农民的养老保障水平,抑制农村土地转入意愿,增强农村土地转出意愿。假设H2:参与“新农合”会提高农民抵御疾病风险的能力,从而抑制农村土地转入意愿,增强农村土地转出意愿。

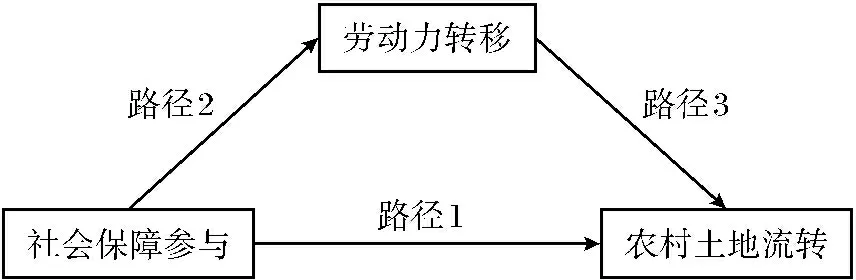

探究农村劳动力转移在社会保障参与对农村土地流转影响中的中介效应时,需阐明两个作用机理,即参与社会保险如何影响劳动力转移,以及如何通过劳动力转移影响农村土地流转。参与社会保险会对参保者当前消费产生“挤出效应”,由于当前可支配收入的减少,参保者会采取措施进行弥补,如通过外出务工增加当前收入。农业生产规模化、机械化为农村劳动力非农化提供了条件。从事农业生产人口的减少,使得一些农户选择将土地流转出去以减少土地闲置、撂荒现象,同时还能获得部分土地流转费用。社会保障参与对农村劳动力转移的影响及农村劳动力非农化对农村土地流转的影响得到了部分学者的证实。完善农村社会保障制度,在弱化农村土地社会保障功能的同时,也有助于劳动力从农业生产中转出,进而影响土地流转[19-20]。社会保险的可携带性有利于促进劳动力的自然流动[21];不同的社会保险对劳动力流动产生不同的影响[22];农民工的出现扩大了产业链,进一步解放出被土地束缚的大量农村劳动力,使得土地流转成为可能[23];非农就业弱化了土地的社会保障功能,从而促进农村土地流转[24]。劳动力转移后从事的工作状况[25]、工资稳定性[26]等都对农村土地流转有着积极的影响。亦有研究认为农户劳动力转移达到一定规模才会对农村土地流转产生积极影响[27-28]。朱文钰等[29]还认为女性在家庭中发挥的黏结作用更大,因此女性的外出务工行为对于家庭的“离农”影响更大。根据以上分析,社会保障参与不仅会影响农村土地流转,还会通过影响农村劳动力的转移意愿来间接影响农村土地流转,影响路径见图2。综上所述,提出假设H3:参与社会保障会增强劳动力非农转移的意愿。假设H3a:参与“新农保”会增强劳动力非农转移的意愿。假设H3b:参与“新农合”会增强劳动力非农转移的意愿。假设H4:劳动力转移在社会保障参与对农村土地流转的影响中发挥着中介作用。假设H4a:劳动力转移在参与“新农保”对农村土地流转的影响中发挥着中介作用。假设H4b:劳动力转移在参与“新农合”对农村土地流转的影响中发挥着中介作用。

图2 劳动力转移在社会保障参与影响农村土地流转中的中介作用机制

2. 模型设定

为验证以上假设,建立计量模型(1)和(2)。为缓解内生性问题,采用面板数据,建立控制个体效应和时间效应的双向固定效应模型,基准回归模型如下:

其中,Landit为被解释变量,表示t年第i个被调查者的农村土地流转情况;SCit表示t年第i个被调查者的社会保障参与情况;LMit表示t年第i个被调查者的劳动力转移情况;CVit为个体层面和家庭层面的控制变量;λi是不随时间变化的个体效应;ηt是不随个体变化的时间效应;εit为扰动项。

三、 数据来源、变量选取与描述性统计

1. 数据来源

本文采用中国家庭追踪调查(China family panel studies,简称CFPS)2012—2018年的面板数据来验证本文假设。基于家庭问卷数据和成人问卷数据,在家庭问卷数据中获取家庭人口数量、家庭收入等信息;在成人问卷数据中获取户主的人口学特征信息,包括性别、年龄、受教育程度等。保留拥有农村户口和家里有耕地的样本,剔除城市户口样本、耕地面积为0的样本及问题“是否将土地出租他人”答案为“不适用”的样本,通过将成人样本问卷与家庭样本问卷进行匹配,最终得到有效样本量16 922个。

2. 变量选取及描述性统计

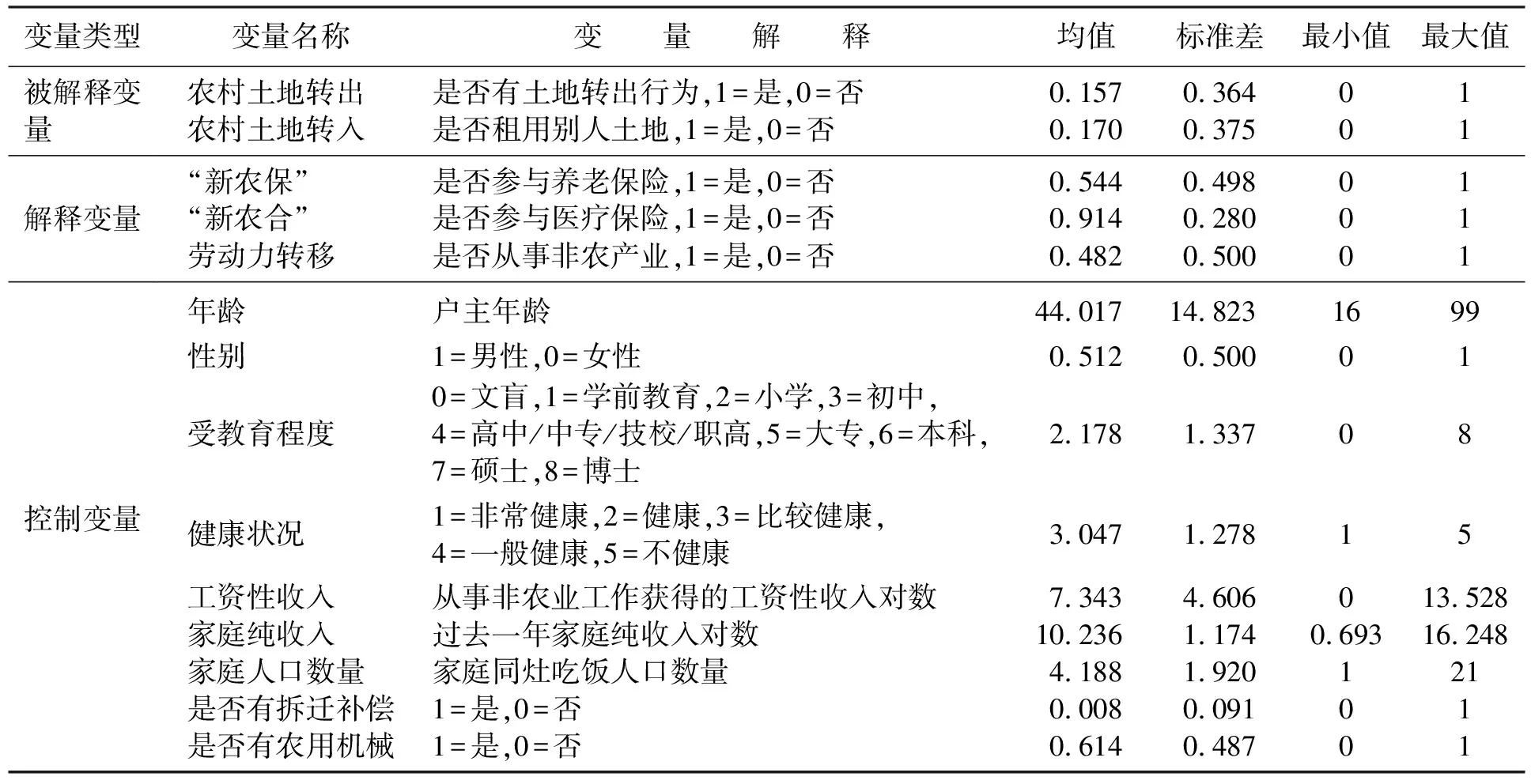

以农村土地流转为被解释变量,农村土地流转主要考察农户是否发生农村土地租赁行为,租赁行为细分为农村土地转出和农村土地转入,发生农村土地转出行为赋值为1,否则记为0;发生农村土地转入行为,即租用了别人的土地赋值为1,否则为0。CFPS数据中转出的“土地”包括耕地、林地、牧场、水塘。以是否参与社会保险为核心解释变量,包括“新农保”和“新农合”,以户主参保行为衡量农户参保情况,发生参保行为赋值为1,否则为0。以劳动力转移为中介变量,以家庭是否有人外出务工或者从事非农产业衡量劳动力转移的情况,有外出务工或者从事非农产业赋值为1,否则为0。

家庭方面的控制变量主要包括:家庭纯收入、工资性收入、家庭人口数量、是否有农用机械。个体特征的控制变量包括户主的年龄、性别、受教育程度、健康状况。此外,考虑到在城镇化过程中,政府对土地的干预调控[30]会影响农村土地流转,而房屋拆迁是城镇化的一个主要标志,故本文将“是否有拆迁补偿”纳入控制变量。以上变量的选取、解释及描述性统计见表1。

表1 主要变量及其描述性统计

从表1可以看出,被解释变量中发生农村土地流转行为的农户数量平均值达到0.327,说明农村土地流转行为已较为普遍。农村土地转出和转入的农户数量大致相当。在核心解释变量中,农户参与“新农保”的均值为0.544,可见大约有一半的农户参与了养老保险,而参与“新农合”的农户覆盖率较高,有91.4%的农户参与。在控制变量方面,户主年龄均值在44.017岁,男性户主与女性户主数量基本相当,男性略高于女性。户主受教育程度均值仅为2.178,受教育程度普遍不高,处在小学与初中之间。户主健康状况均值在3.047,属于比较健康水平。对家庭收入进行描述性统计发现,农村收入差距也较大。样本中家庭人口数量平均数为4.188,可见我国农村家庭结构趋于小型化,但分布较不均衡,家庭人口数量最小值1与最大值21相差较大。有拆迁补偿的家庭均值仅有0.008,说明只有较少数农村家庭拥有拆迁补偿。是否有农用机械的均值达到0.614,可见有超过半数的家庭有农用机械,农用机械持有率较高。

四、 实证结果分析

1. 参与“新农保”对农村土地流转的影响

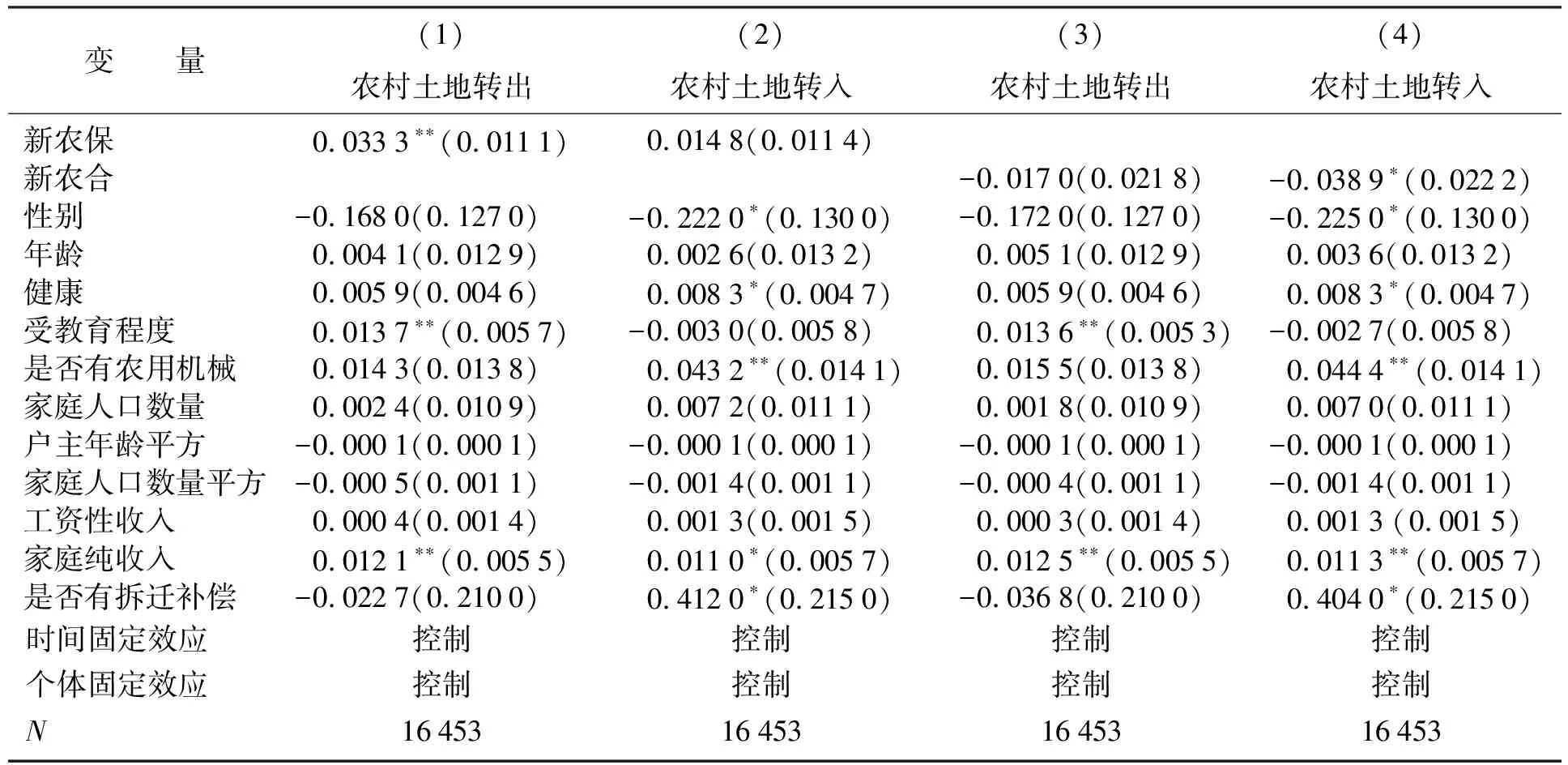

社会保障参与对农村土地流转的影响回归结果见表2。表2的模型(1)和(2)显示是否参与“新农保”对农村土地转出和农村土地转入的影响。结果显示,在控制其他条件不变的情况下,参与“新农保”对农村土地转出存在着显著的正向影响,参与“新农保”的农户进行土地转出的概率要比未参保的农户高出3.33%。但对于农村土地转入,参与“新农保”并无显著影响。这符合预期,“新农保”提升了农民的社会保障水平,弱化农民对土地的依赖,农民倾向于脱离农业劳动,其土地转入的动力不足,因此假设H1成立。

表2 社会保障参与对农村土地流转的影响

2. 参与“新农合”对农村土地流转的影响

表2的模型(3)和(4)显示了是否参与“新农合”对农村土地转出和农村土地转入的影响。结果显示,在控制其他条件不变的情况下,参与“新农合”的农户进行农村土地转入的概率比未参与的农户低3.89%,且在10%的水平上显著,可见参与“新农合”抑制了农村土地的转入,这一结论与研究假设H2相符。而参与“新农合”对农村土地转出的回归结果并不显著,可能的解释是“新农合”对农民医疗支出的报销比例受限制,另外异地就医的限制也制约了农民土地转出的意愿。

3. 控制变量的影响

表2结果显示,控制变量中户主的年龄、家庭人口数量、工资性收入总体上对农村土地流转未产生显著影响。健康状况对农村土地转入起着正向作用,健康状况越好意味着劳动能力越强,有较多精力投入农业生产,其农村土地转入意愿相对较强。受教育程度对农村土地转出影响较为显著,说明农民受教育水平越高,越倾向于从事非农产业工作,农村土地转出意愿也较强。是否有农用机械对农村土地转入有显著的正向影响,拥有农用机械的家庭对于农业投入比较大,更有意愿从事农业生产来提高家庭收入,也更有条件进行农业的规模化生产。工资性收入对农村土地流转产生的影响不显著,可能受户籍等制度的限制,农村劳动力外出务工所从事的工作和获得的工资性收入均缺乏稳定性,故对农村土地流转并未产生显著影响。家庭纯收入对于农村土地流转存在显著的影响,农民收入水平越高越倾向于进行土地流转。是否有拆迁补偿对农村土地转入有正向的影响,可能是农民收到拆迁补偿后有充足资金租赁土地并从事规模化生产。

五、 机制分析与稳健性检验

1. 劳动力转移中介效应

为了分析劳动力转移在社会保障参与对农村土地流转影响中的中介效应,引入中介效应模型来进行检验。参考温忠麟[31]等的研究,先使用依次检验,如果存在不显著的情况,再采用Bootstrap法进行检验。其具体模型如下:

其中,式(3)的系数c表示社会保障参与对农村土地流转的总效应;式(4)的系数a表示社会保障参与对于劳动力转移的效应;式(5)的系数b表示在控制了社会保障参与后,劳动力转移对农村土地流转的效应;系数c′表示控制了劳动力转移后,社会保障参与对农村土地流转的直接效应,系数a×b表示劳动力转移对农村土地流转的中介效应,c=c′+ab。

2. 中介效应检验结果

(1) 参与社会保障对劳动力非农转移意愿的影响

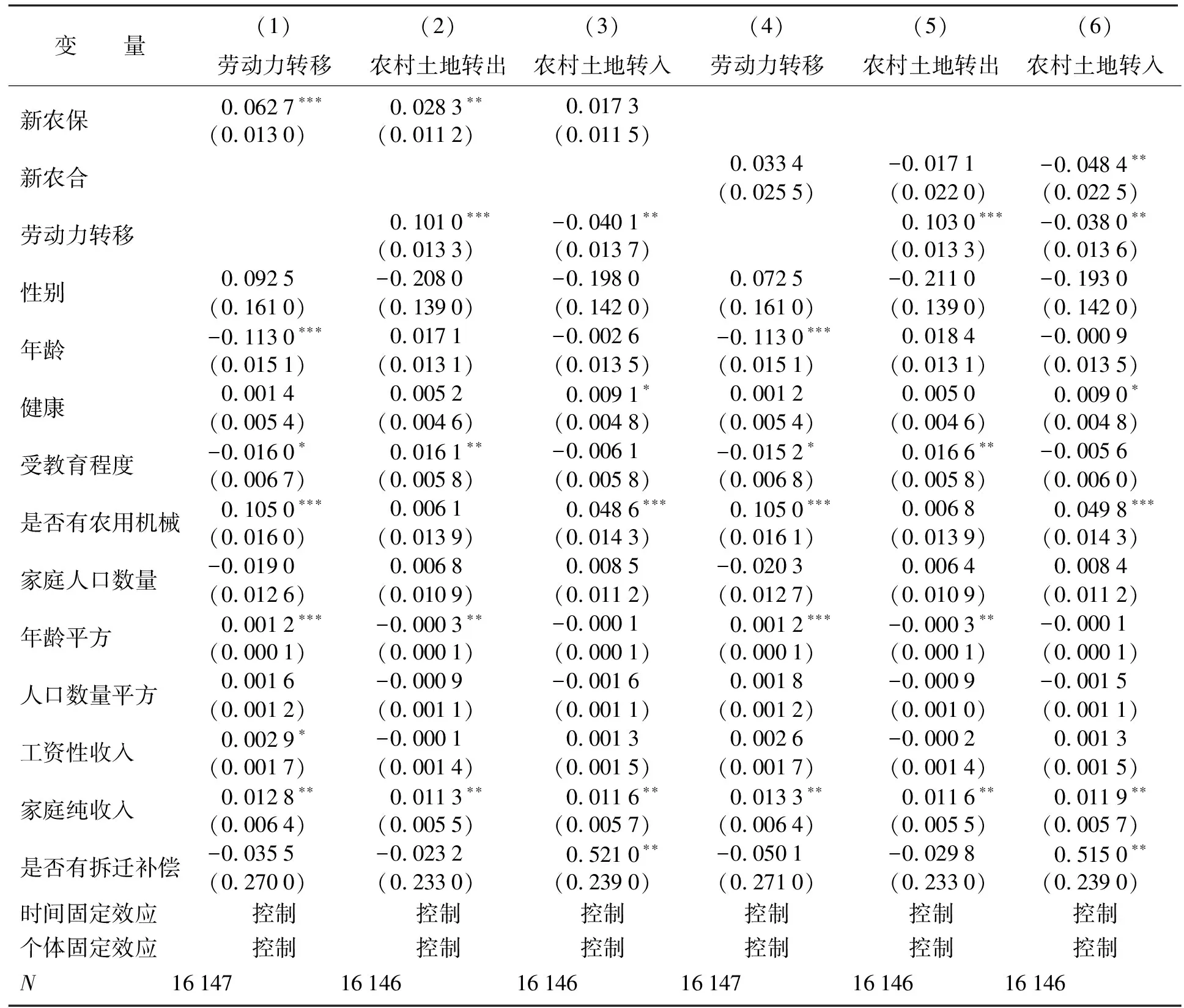

表3的结果显示参与“新农保”促使劳动力转移的概率提高了6.27%,且在1%水平上显著。参与“新农保”缓解了农民的部分后顾之忧,故其更愿意从农业劳动中抽离,转而去从事非农产业工作,因此假设H3a成立。但参与“新农合”对其非农转移意愿的影响不显著,可能是医疗保险保障水平尚有限,难以促使农民从传统的农业劳动转向未知工作,因此假设H3b不成立。

表3 中介效应机制检验

(2) 劳动力转移在社会保障参与对农村土地转出的影响中发挥的中介作用

表3显示劳动力转移在社会保障参与和农村土地流转中的中介效应回归结果,由于式(1)和式(3)均表示社会保障参与对农村土地流转的影响,因此不再重复列表,结合表2的基准回归结果进行分析验证。

① 劳动力转移在参与“新农保”和农村土地流转关系中的中介效应。从表2可以看出,参与“新农保”对农村土地转出模型的系数显著,因此中介效应成立。表3显示参与“新农保”对劳动力转移模型的系数a(0.062 7)、劳动力转移对农村土地转出模型的系数b(0.101 0)及参与“新农保”对农村土地转出模型的系数c′(0.028 3)均显著,且ab与c′同号,因此属于部分中介效应,中介效应占总效应的比例为ab/c=18.3%,说明劳动力转移在参与“新农保”对农村土地转出的影响中发挥着部分中介作用,即参与“新农保”通过劳动力转移促进了部分农村土地转出。但参与“新农保”对农村土地转入模型的系数不显著,该结果按遮掩效应解释,即作为中间变量的劳动力转移在“新农保”对农村土地转入影响的关系中,发挥与直接效应相反的间接效应,导致“新农保”对农村土地转入的直接效应被削弱。参与“新农保”对劳动力转移模型的系数a(0.062 7)及劳动力转移对农村土地转入模型的系数b(-0.040 1)均显著,但参与“新农保”对农村土地转入模型的系数c′(0.017 3)不显著,不予报告,假设H4a基本成立。

② 劳动力转移在参与“新农合”和农村土地流转关系中的中介效应。表2显示,参与“新农合”对农村土地转出模型的系数不显著,该结果按遮掩效应解释,即作为中间变量的劳动力转移在“新农合”对农村土地转出影响的关系中,发挥着与直接效应相反的间接效应,导致参与“新农合”对农村土地转出的直接效应被削弱。表3显示劳动力转移对农村土地转出模型的系数b(0.103 0)显著,但参与“新农合”对劳动力转移模型的系数a(0.033 4)及“新农合”对农村土地转出模型的系数c′(-0.017 1)不显著,直接效应不显著,不予报告。劳动力转移对农村土地转入模型的系数b(-0.038 0)及参与“新农合”对农村土地转入模型的系数c′(-0.048 4)均显著,但“新农合”对劳动力转移的模型中系数a(0.033 4)并不显著。因此采用Bootstrap法对ab的显著性进行检验,结果显示:ab在5%的水平上显著,中介效应占比为ab/c=2.56%,其中ab和c′同号,意味着劳动力转移在“新农合”对于农村土地转入的影响中发挥着部分中介作用,原因是参与“新农合”提高了农户的健康保障水平,促使劳动力转移的意愿增强,从而抑制了农村土地转入的意愿,假设H4b基本成立。

综上,参与“新农保”可显著增强劳动力转移的意愿,也可通过劳动力转移间接促进农村土地转出。参与“新农合”对劳动力转移并无显著影响,但可通过劳动力转移抑制农村土地转入的意愿。

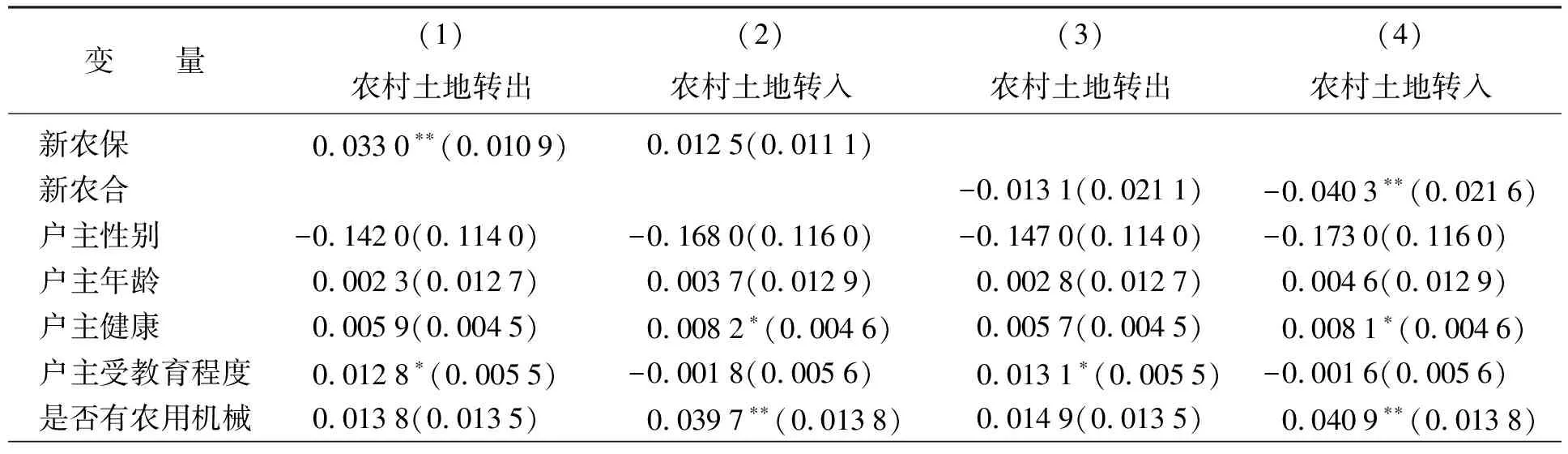

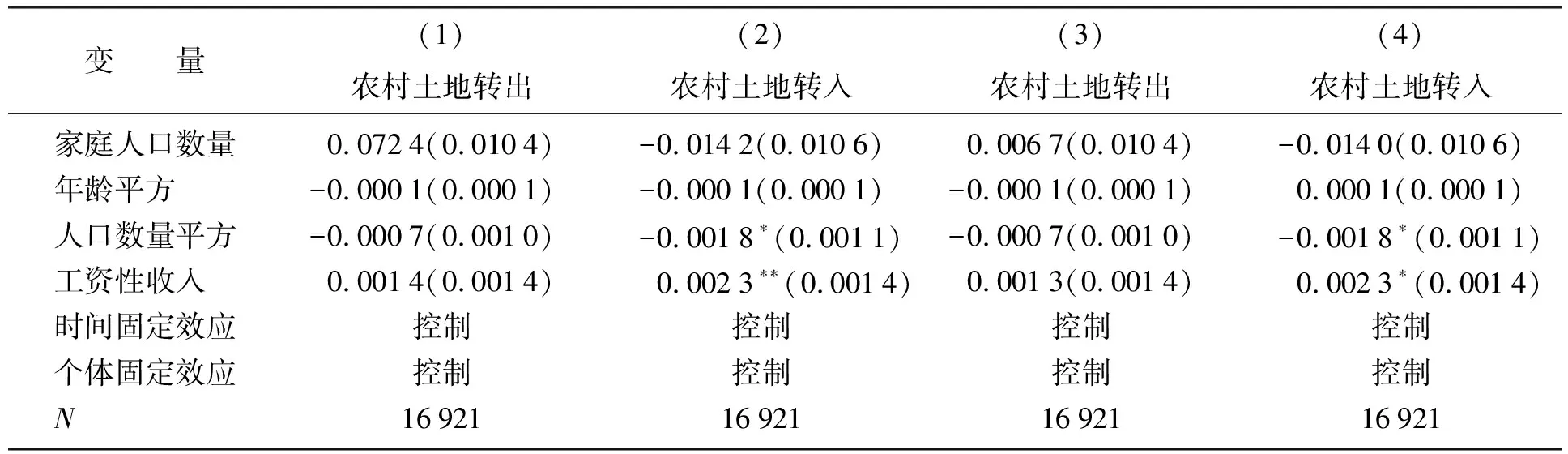

3. 稳健性检验

本文采用缩减控制变量的方法进行稳健性检验,将家庭纯收入和是否有拆迁补偿剔除之后进行基准模型回归,从表4可以看出,社会保障参与对农村土地流转的影响依然显著,说明本文基准回归结果稳健。其中,参与“新农保”对农村土地转出的影响在5%水平上显著,对农村土地转入没有显著影响,结果与本文基准回归结果一致。参与“新农合”对农村土地转入依然有着显著的负影响,对农村土地转出同样没有显著的影响,与本文基准回归结果一致。

表4 稳健性检验

续表4

六、 结论与政策建议

土地作为社会保障的替代物,长期为占中国人口绝大多数的农民提供着基本的生产和生活保障。随着农村的发展和城镇化进程的加快,城乡社会保障制度不断健全,农村土地的社会保障功能逐渐弱化,农民对土地的依赖渐渐缓解,劳动力非农就业意愿增强。农业劳动力的减少导致农村土地被闲置和撂荒,农村土地的规模化、集约化经营被提上日程,而社会经济的发展也促使土地资源的优化配置和农业生产率的提升,农村土地流转成为越来越多农民的选择。本文基于中国家庭追踪调查2012—2018年的面板数据,实证研究了农村社会保障参与对农村土地流转的影响,同时分析了劳动力转移的中介效应。研究发现参与“新农保”显著影响农村土地转出;参与“新农合”对于农村土地转出的影响并不显著,但是显著抑制农村土地转入。劳动力转移在“新农保”对农村土地转出的影响中发挥着中介作用,在“新农合”对农村土地流转影响中发挥的中介效应不明显。

基于上述研究结果,提出如下对策建议。

第一,完善农村社会保障制度,提高社会保障水平,做好城乡社会保险的转移接续。加强农村养老保险的宣传和普及,提高农村养老保险的参保率。优化“新农合”报销制度和策略,探索更加高效的医疗卫生服务模式,实现便捷的异地就医结算,解决农民就医方面的顾虑和问题。

第二,推进农村转移劳动力的优化安置。深入实施乡村振兴战略,促进乡村产业化,为农村劳动力提供就业机会。为农村劳动力非农就业提供专业的技能培训和转型期服务补贴,确保其在产业转型中的稳定就业。鼓励农村劳动力的多元化就业,提高其综合收入。

第三,加强农业基础设施建设,完善农业经营体系。加强农业基础设施建设,提高农业生产规模化、集约化水平,提高农业生产效率,确保农业生产的稳定和农民的经济利益。优化农产品经营体系,拓宽销售渠道,确保农业收入的稳定,防止因大量农村劳动力转移引发土地闲置、撂荒等问题。

第四,健全农村土地流转机制。依照现行法律政策,确立清晰的农村土地产权制度和土地流转机制,为农村土地流转提供安全、透明、公正、有序的市场环境,降低土地流转中的不确定性,确保农民权益不受损,实现土地资源优化配置,保障耕地和粮食安全,助力乡村振兴和实现农业现代化。