肝纤维化指标、外周血常规指标和GPR对重度慢性乙型肝炎的诊断价值及其相关性分析*

牛梦铱,杜建新,刘桂玲

河南省平顶山市第二人民医院感染性疾病科,河南平顶山 467000

世界卫生组织研究表明,2015年慢性乙型肝炎达2.57亿,一年大约有88.7万人病死于急性肝炎、肝硬化、肝癌[1]。世界卫生组织2016年提出到2030年将以消除乙型肝炎作为目标,我国是乙型肝炎病毒感染负担较重的国家,时至今日我国在预防控制乙型肝炎病毒感染方面已取得巨大进展[2]。肝纤维化程度加重是导致慢性乙型肝炎患者病情加重、恶化的主要病理特征,临床表现为纤维结缔组织增生、细胞外基质蛋白沉积增加。有研究表明,早期诊断、尽早开展有效治疗肝纤维化可出现逆转,对于慢性乙型肝炎病情控制有重要意义[3-4]。肝纤维化、肝硬化程度的诊断,以往常以肝组织活检作为金标准,因其存在创伤性,临床应用较为受限。有研究表明,采用无创、便捷的血清肝纤维化指标[包括透明质酸(HA)、层粘连蛋白(LN)、Ⅲ型前胶原氨基端肽(PⅢ NP)和Ⅳ型胶原(ⅣC)]判断慢性乙型肝炎纤维化程度具有较高的准确性及特异性[5]。为提高无创性诊断指标的诊断准确性,本研究选取外周血常规指标[包括红细胞体积分布宽度(RDW)、白细胞计数(WBC)、淋巴细胞计数(LY)、平均血小板体积(MPV)、血小板计数(PLT)]、γ-谷氨酰转移酶(GGT)与PLT比值(GPR)及肝纤维化指标,观察其在慢性乙型肝炎患者中的变化,分析重度慢性乙型肝炎肝纤维化指标与外周血常规指标、GPR的相关性,以期为慢性乙型肝炎病情进展的判断提供新思路,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2022年1月至2023年6月本院收治的120例重度慢性乙型肝炎患者作为观察组,其中男72例,女48例;年龄19~58岁,平均(40.55±5.47)岁;平均体质量指数(BMI)为(23.44±1.55)kg/m2;病程9个月至15年。根据Child-Pugh肝功能分级[6]对观察组分为A级(肝功能较好,评分5~6分)46例,B级(肝功能中等,评分7~9分)41例,C级(肝功能较差,评分10~15分)33例。另选取同期本院100例健康体检者作为对照组,其中男60例,女40例;年龄18~59岁,平均(39.85±5.20)岁;平均BMI为(22.65±1.65)kg/m2。两组性别、年龄、BMI等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)观察组符合《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》[7]诊断标准,对照组常规体检正常;(2)年龄18~60岁;(3)观察组乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性时间超过半年。排除标准:(1)伴血液系统疾病、创伤或其他部位炎症反应或对外周血常规指标有影响的疾病;(2)胆囊结石患者;(3)肝癌或其他肝脏病变者;(4)既往肝脏手术史;(5)其他部位肿瘤;(6)合并酒精性肝病;(7)合并人类免疫缺陷病毒感染;(8)合并甲、丙型肝炎;(9)认知功能障碍;(10)合并糖尿病、高血压、冠心病等基础疾病;(11)中途脱落者。所有研究对象均知情同意并签署知情同意书。本研究经本院医学伦理委员会审核批准(202111302)。

1.2方法

1.2.1标本采集及处理 采集两组清晨空腹状态下静脉血5 mL,3 000 r/min离心12 min,离心半径为16 cm,取血清置于-20 ℃保存待检。

1.2.2实验室指标检测 采用放射免疫法检测肝纤维化指标,试剂购自河南郑州安图生物工程股份有限公司。采用全自动血细胞分析仪检测外周血常规指标。采用全自动生化分析仪以速率法检测GGT,并计算GPR,计算公式为GPR=GGT/ULN×100/PLT,ULN为GGT正常值上限,取60 U/L。采用荧光定量PCR仪检测HBV DNA载量,试剂盒购自中山达安基因股份有限公司。

2 结 果

2.1两组肝纤维化指标水平比较 观察组HA、LN、PⅢ NP和ⅣC水平均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组肝纤维化指标水平比较

2.2两组外周血常规指标、GPR、GGT、HBV DNA载量比较 观察组WBC和PLT均低于对照组,RDW、MPV、GGT、GPR和HBV DNA载量均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组外周血常规指标、GPR、HBV DNA载量比较

2.3观察组不同肝功能分级患者肝纤维化指标水平比较 Child-Pugh肝功能分级为A、B、C级患者HA、LN、PⅢ NP和ⅣC水平比较,差异均有统计学意义(P<0.05);A级与B级患者PⅢ NP和ⅣC水平比较,差异均无统计学意义(t=1.239、1.235,P=0.219、0.220)。见表3。

表3 观察组不同肝功能分级患者肝纤维化指标水平比较

2.4观察组不同肝功能分级患者外周血常规指标、GPR、GGT、HBV DNA载量比较 Child-Pugh肝功能分级为A、B、C级患者WBC、RDW、LY、MPV、PLT、GGT、GPR和HBV DNA载量比较,差异均有统计学意义(P<0.05);A、B级患者PLT均高于C级患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 观察组不同肝功能分级患者外周血常规指标、GPR、GGT、HBV DNA载量比较

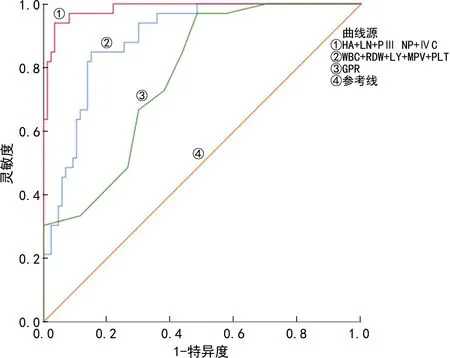

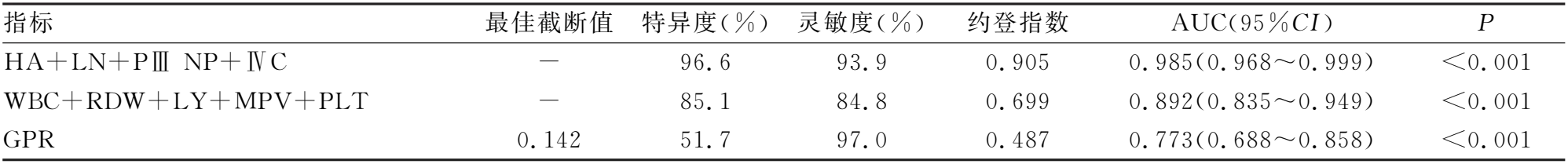

2.5肝纤维化指标、外周血常规指标、GPR对重度慢性乙型肝炎的诊断价值 ROC曲线分析结果显示,肝纤维化指标、外周血常规指标、GPR诊断重度慢性乙型肝炎的灵敏度、特异度均较高,AUC分别为0.985、0.892、0.773。见表5、图1。

图1 肝纤维化指标、外周血常规指标、GPR诊断重度慢性乙型肝炎的ROC曲线

表5 肝纤维化指标、外周血常规指标、GPR对重度慢性乙型肝炎的诊断效能

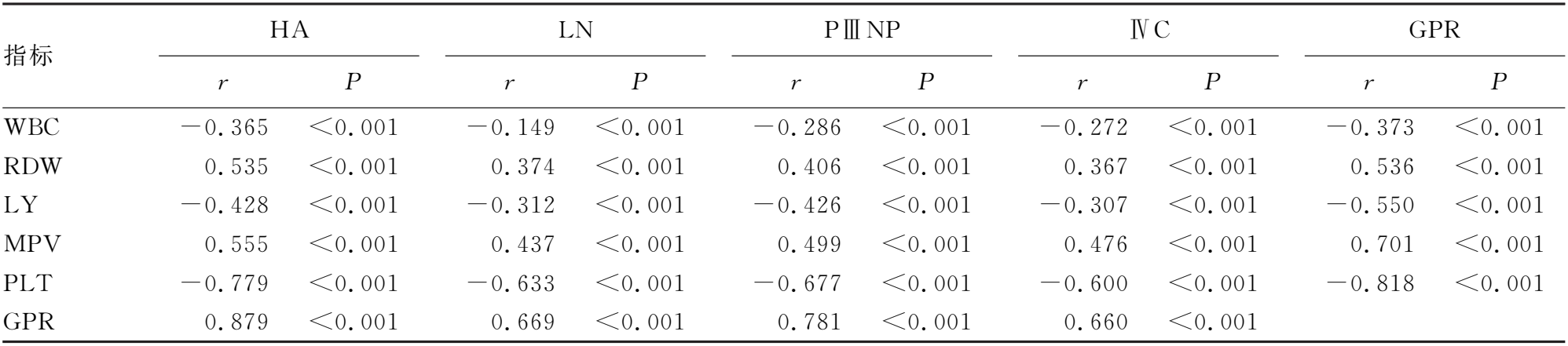

2.6外周血常规指标、GPR与肝纤维化指标的相关性 WBC、LY、PLT与肝纤维化指标均呈负相关(P<0.05),RDW、MPV与肝纤维化指标均呈正相关(P<0.05);GPR与肝纤维化指标均呈正相关(P<0.05);WBC、LY、PLT与GPR均呈负相关(P<0.05),RDW、MPV与GPR均呈正相关(P<0.05)。见表6。

表6 外周血常规指标、GPR与肝纤维化指标的相关性

3 讨 论

慢性乙型肝炎患者肝脏发生病变,细胞损伤后出现炎症反应,星状细胞被激活,由静态转为明显的分裂、增生、转化,产生大量胶原、糖胺,在肝细胞基质中沉淀,最终出现肝纤维化。临床判断慢性乙型肝炎肝纤维化程度多采用肝纤维化指标,其广泛用于肝硬化的诊断及分级评估[8-10]。HA为测定肝脏病变、纤维化程度较敏感的指标之一,为蛋白质与糖胺多糖共价结合产生的蛋白多糖,主要参与肝内代谢,合成蛋白多糖,影响细胞的分化、迁移。正常肝血窦周围并无基底膜的构造,当肝纤维化后可出现较多的肝细胞基底膜。ⅣC、LN均是肝细胞基底膜的成分,二者结合形成基底膜基本骨架,ⅣC为主要成分,可反映基底膜胶原的更新率,LN位于基底膜透明层,是细胞间质非胶原糖蛋白的成分,与肝纤维化程度呈正相关。PⅢ NP可直接反映Ⅲ型胶原的代谢状况,与肝纤维化的活动程度密切相关,参与肝纤维化进程。PⅢ NP水平升高提示病情逐渐恶化,除肝脏外,其他纤维化改变也会引起PⅢ NP水平升高,因此,其不具有特异性。本研究结果显示,观察组HA、LN、PⅢ NP和ⅣC水平均明显高于对照组,且肝功能分级A级 慢性乙型肝炎不同阶段血常规存在差异,其对慢性乙型肝炎的诊断具有临床意义。RDW是红细胞形态的相关参数,显示外周血红细胞体积大小及分布密度,MPV、PLT用来反映血小板数量和体积。血小板颗粒内富含转化生长因子β1(TGF-β1)、5-羟色胺(5-HT)等物质,血小板可通过TGF-β1、5-HT介导肝纤维化的发生和发展。丁亚丽[11]研究表明,RDW、PLT单项及联合检测对慢性乙型肝炎不同肝纤维化分期的预测价值较高,AUC均>0.700,其中RDW和PLT联合检测诊断5~6期肝纤维化的AUC为0.898。赵小军等[12]研究表明,随着慢性乙型肝炎患者肝纤维化程度增加,RDW与PLT比值增高,对肝纤维化4期诊断的AUC达0.818。本研究结果显示,观察组RDW和MPV水平均高于对照组,且肝功能分级A级 肝细胞线粒体产生GGT,慢性乙型肝炎患者在炎症反应刺激下肝细胞膜通透性增加,细胞膜破坏,血清GGT水平增高。肝硬化门静脉高压时脾功能亢进,PLT降低,最终使GPR升高。有研究表明,GPR可准确诊断慢性乙型肝炎肝脏炎症反应坏死程度,GPR与肝组织炎症分级(Scheuer炎症分级)呈正相关,诊断Scheuer炎症分级≥3级的AUC>0.800[14]。另外,除GPR外,文献[13]还比较了其他无创诊断模式,结果显示,GPR诊断Scheuer炎症分级≥2的效能高于天门冬氨酸氨基转移酶/PLT(APRI),低于纤维化指数(FIB-4),诊断Scheuer炎症分级≥3级的效能高于FIB-4,与APRI相似,可用于判断病程进展。GPR作为最新预测肝纤维化的指标,在不同区域具有差异。有研究表明,GPR仅有中等灵敏度,不能取代活组织检查,诊断效能低于剪切波组织定量技术[15]。本研究结果显示,观察组GPR高于对照组,且肝功能分级A级 综上所述,RDW、MPV水平升高,WBC、PLT降低,GPR升高,可反映慢性乙型肝炎患者纤维化加重,且与HA、LN、PⅢ NP、ⅣC密切相关,肝纤维化指标、外周血常规指标、GPR对重度慢性乙型肝炎均有较高的诊断价值,是用于评估重度慢性乙型肝炎病情的参考指标。