1 701例儿童血清过敏原特异性IgE检测结果分析*

陈 雯,李玮泽,彭 霞

上海交通大学医学院附属第一人民医院检验医学中心,上海 200080

全球过敏性疾病患病率急剧上升,影响广泛。由于胎儿时期母体Th1型细胞免疫反应抑制,Th2型体液免疫反应增强,幼儿对常见环境过敏原敏感性增加,其罹患过敏性疾病的概率更高[1]。儿童过敏发病率不断增高,呈现学龄前儿童患病率高于学龄儿童及男童患病率高于女童的趋势。致儿童过敏的过敏原主要为食物性和吸入性两类,食物性过敏原主要包括牛奶、鸡蛋、蟹、虾、坚果、贝类;吸入性过敏原主要包括尘螨类、动/植物皮屑、树/草花粉混合、混合真菌[2]。由于各地区地理环境、种族、生活习惯、饮食方式等不同,不同过敏原致病率不一,因此,调查分析不同地区过敏性疾病的流行病学十分必要。对不同地区儿童过敏情况进行分析,有助于当地儿童过敏性疾病的诊断和治疗。本研究收集2019年12月至2022年8月在本院就诊且疑患过敏性疾病的儿童临床数据进行分析,获得了儿童过敏原分布数据,为上海西南地区儿童过敏性疾病的预防、诊断和治疗提供参考依据。

1 资料与方法

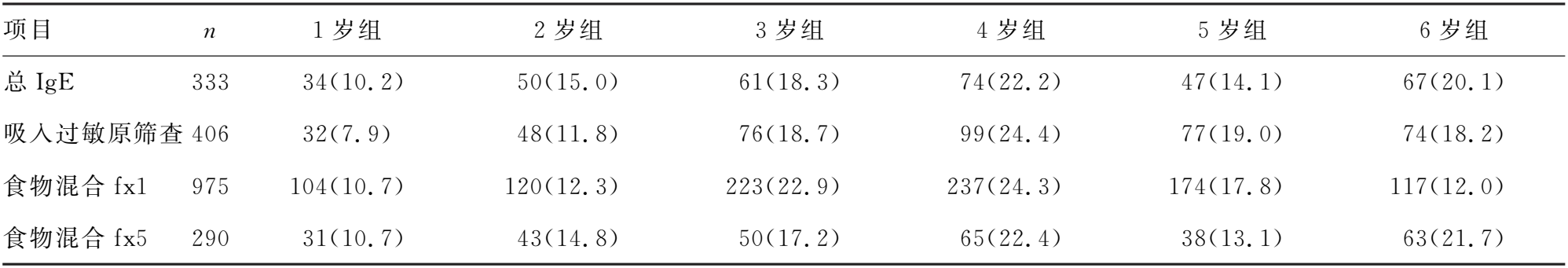

1.1一般资料 回顾性选取2019年12月至2022年8月在本院就诊且疑患过敏性疾病,并且进行了血清过敏原特异性免疫球蛋白E(sIgE)检测的0~6岁1 701例儿童作为研究对象,男1 024例,女677例;年龄4(3,5)岁。因临床症状及过敏原暴露史不同,临床医生给患者开具的检查项目也不完全相同,进行总IgE检查者333例;进行吸入性过敏原筛查者406例,进行食物混合fx1检查者975例,进行食物混合fx5检查者290例。将0~1岁儿童记为1岁组,年龄不足半岁只记年龄整数,半岁及以上加一岁记,其他年龄组依次类推。进行总IgE和筛查性过敏原项目检查儿童各年龄组人数及比例分布情况比较见表1。进行具体过敏原项目检查者共841例,男508例,女333例,其中1岁组(77例)男49例(63.6%),女28例(36.4%);2岁组(101例)男63例(62.4%),女38例(37.6%);3岁组(195例)男115例(59.0%),女80例(41.0%);4岁组(208例)男126例(60.6%),女82例(39.4%);5岁组(154例)男89例(57.8%),女65例(42.2%);6岁组(106例)男66例(62.3%),女40例(37.7%)。本研究通过本院医学伦理委员会审核批准(2021KY003)。

表1 进行总IgE和筛查性过敏原项目检查儿童各年龄组人数及比例分布情况比较[n(%)]

1.2方法

1.2.1检测方法 采集所有研究对象外周静脉血5 mL于促凝管中,室温静置1 h后,3 000 r/min离心10 min分离血清,采用赛默飞世尔科技公司过敏原sIgE抗体检测试剂盒(荧光酶免疫法)检测血清标本总IgE和过敏原sIgE水平。所有检测步骤、质量控制严格按照说明书进行。

1.2.2检测项目 包括总IgE及筛查性过敏原项目:食物混合fx1(花生、榛子、巴西坚果、杏仁、椰子)、食物混合fx5(鸡蛋白、牛奶、小麦、鳕鱼、花生、大豆)、吸入过敏原筛查(屋尘螨、粉尘螨、猫皮屑、马皮屑、狗毛屑、梯牧草、多主枝孢、普通白桦树、油橄榄、艾蒿、药用墙草)。具体过敏原检测项目分为吸入性和食物性两大类,共16项,其中吸入性过敏原包括:树花粉混合(灰楷目、欧榛、美洲榆、柳树、美洲黑杨)、杂草花粉混合(豚草、艾蒿、雏菊、蒲公英、一枝黄花)、混合真菌(产黄青霉、分枝孢霉、烟曲霉、白色念珠菌、链孢霉、长蠕孢)、屋尘螨、粉尘螨、德国小蠊、猫毛屑和狗毛屑;食物性过敏原包括:牛奶、鸡蛋白、小麦、花生、大豆、芝麻、蟹、虾。

1.2.3检测结果判定[3]血清IgE水平判定标准见表2。

表2 血清IgE水平判定标准

1.3统计学处理 采用SPSS26.0统计软件进行数据分析处理。非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示;计数资料以例数或百分率表示,组间比较采用χ2检验。采用Spearman相关对16项过敏原之间的相关性进行分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

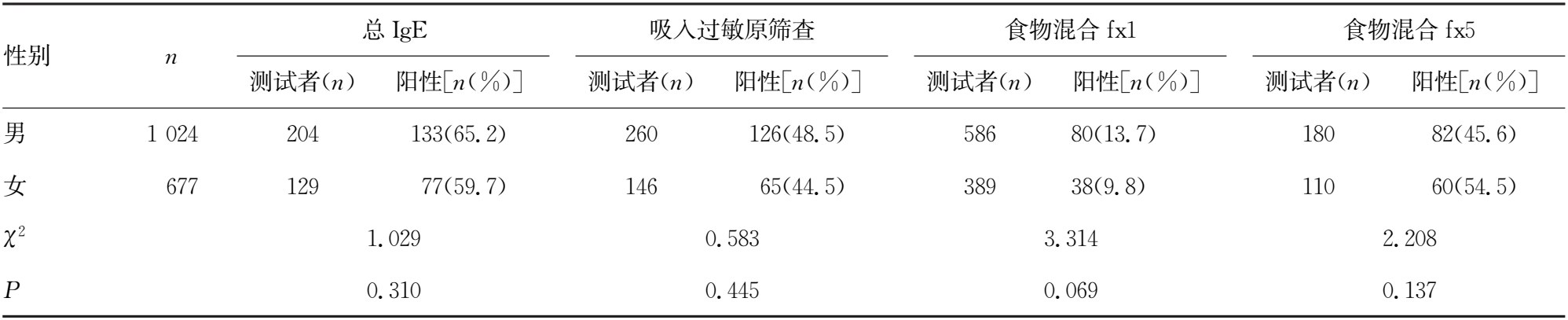

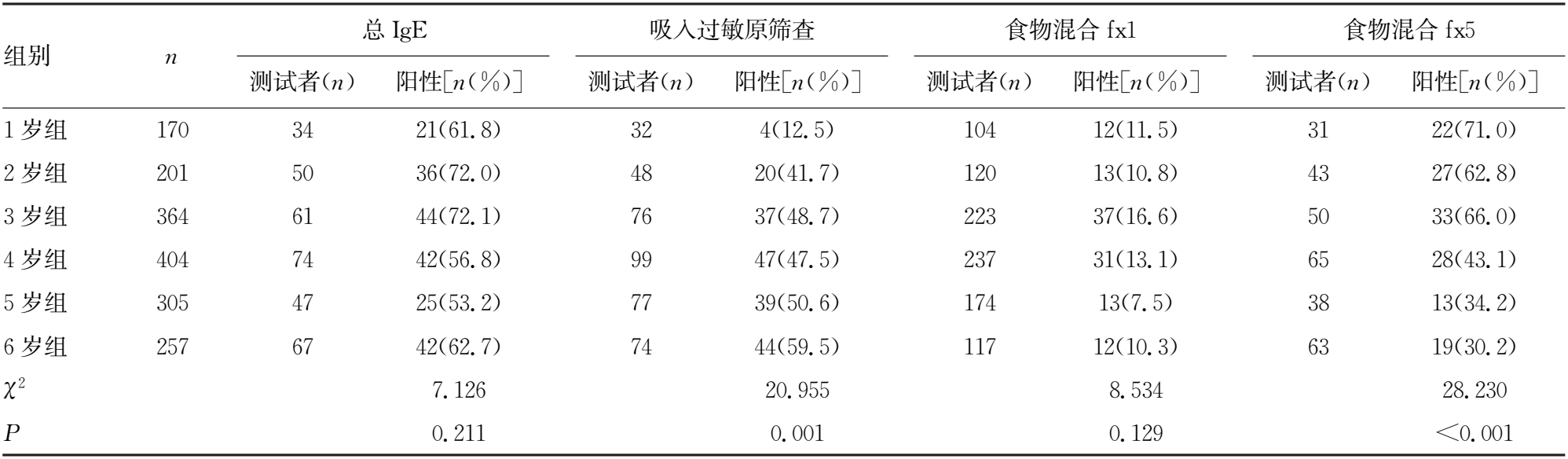

2.1总IgE及筛查性过敏原分布情况 总IgE水平为98.40(39.10,262.50)kUA/L,其阳性率为63.1%(210/333),不同年龄、不同性别儿童总IgE阳性率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。食物混合fx5阳性率为49.0%(142/290),不同性别儿童食物混合fx5阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05);但随着年龄增长,食物混合fx5阳性率逐渐降低,差异有统计学意义(趋势χ2=28.230,P<0.001)。吸入过敏原筛查阳性率为47.0%(191/406),不同性别儿童吸入过敏原筛查阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05);但随年龄增长,吸入过敏原筛查阳性率逐渐增高,差异有统计学意义(趋势χ2=20.955,P=0.001)。食物混合fx1阳性率为12.1%(118/975),不同年龄、不同性别儿童食物混合fx1阳性率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3、4。

表3 不同性别儿童总IgE及筛查性过敏原项目sIgE阳性率比较

表4 不同年龄组儿童总IgE及筛查性过敏原sIgE阳性率比较

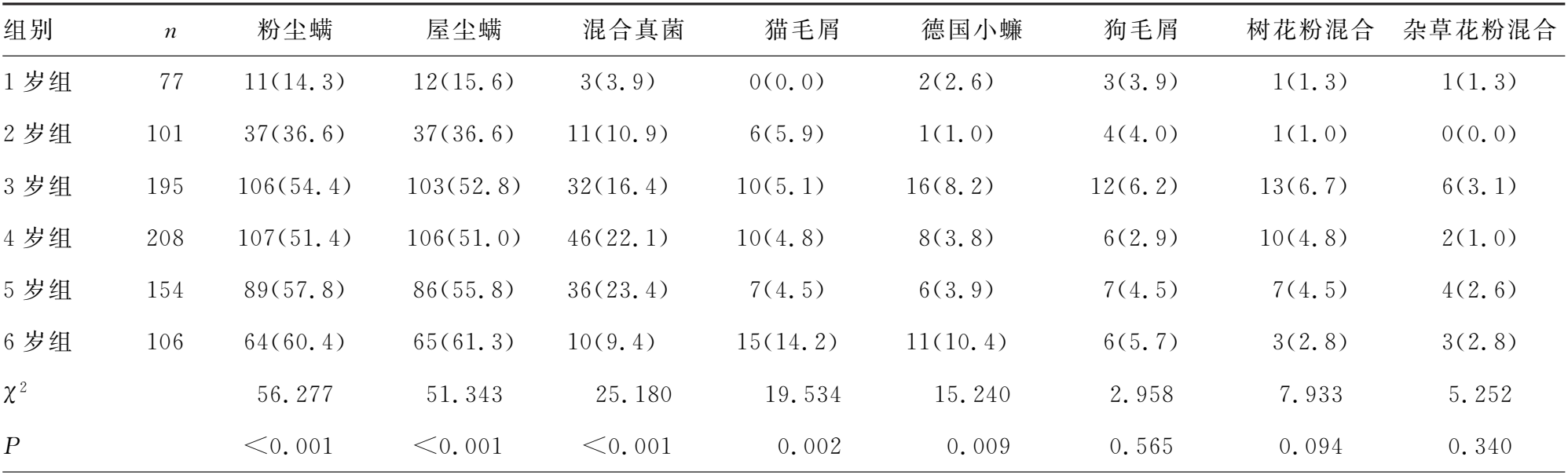

2.2具体过敏原分布情况 吸入性过敏原阳性率排名前3位的分别是粉尘螨[49.2%(414/841)]、屋尘螨[48.6%(409/841)]和混合真菌[16.4%(138/841)],随后依次为猫毛屑、德国小蠊、狗毛屑、树花粉混合和杂草花粉混合。男童粉尘螨、屋尘螨、混合真菌阳性率均高于女童,差异均有统计学意义(P<0.05)。3~6岁儿童主要过敏原为粉尘螨和屋尘螨,总体上年龄越大粉尘螨、屋尘螨、混合真菌、猫毛屑、德国小蠊阳性率越高(P<0.05)。食物过敏原sIgE阳性率排名前3位的分别是牛奶[43.5%(366/841)]、鸡蛋白[36.7%(309/841)]和小麦[14.0%(118/841)],随后依次为芝麻、虾、花生、蟹和大豆。男童牛奶和鸡蛋白sIgE阳性率均高于女童,差异均有统计学意义(P<0.05)。1、2岁儿童最主要的过敏原为牛奶和鸡蛋白,其sIgE阳性率随儿童年龄增长先升高(趋势χ2=37.215,P<0.05),2岁时sIgE阳性率最高,之后随年龄增长又呈下降趋势(趋势χ2=24.385,P<0.05)。见表5、6。

表5 841例不同性别儿童具体过敏原检测项目sIgE阳性率比较[n(%)]

表6 841例不同年龄组儿童具体过敏原检测项目sIgE阳性率比较[n(%)]

2.3阳性率最高的6种过敏原不同阳性等级比例分布比较 根据表2分级方法将6种阳性率最高的sIgE按其水平分级,各级比例分布见表7。屋尘螨和粉尘螨sIgE各等级分布比例接近,高等级比例分布高于低等级。混合真菌过敏患者血清sIgE水平主要为3级,占7.6%。食物类过敏原鸡蛋白、牛奶、小麦阳性各等级比例分布也接近,以低等级居多,鸡蛋白和牛奶过敏2级比例分布最高,小麦过敏1级比例分布最高。3种吸入性过敏原过敏主要为中到重度过敏,3种食物类过敏原过敏主要为轻度过敏。

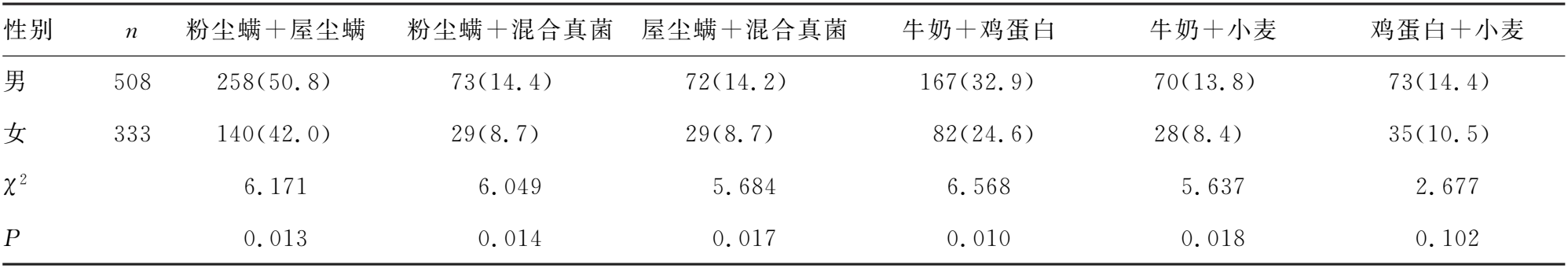

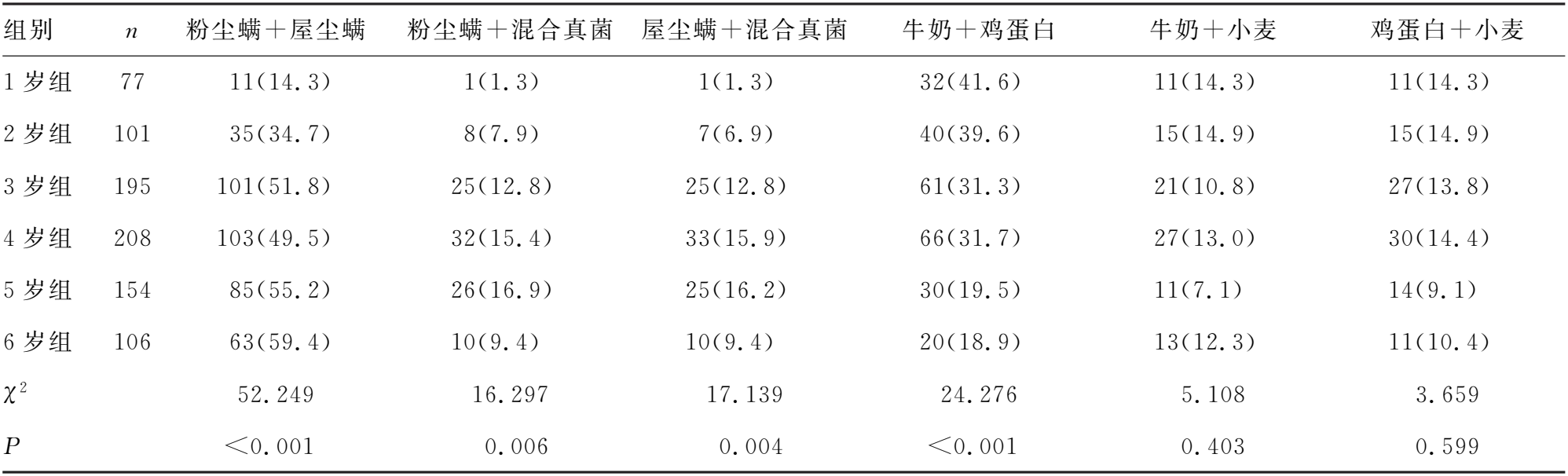

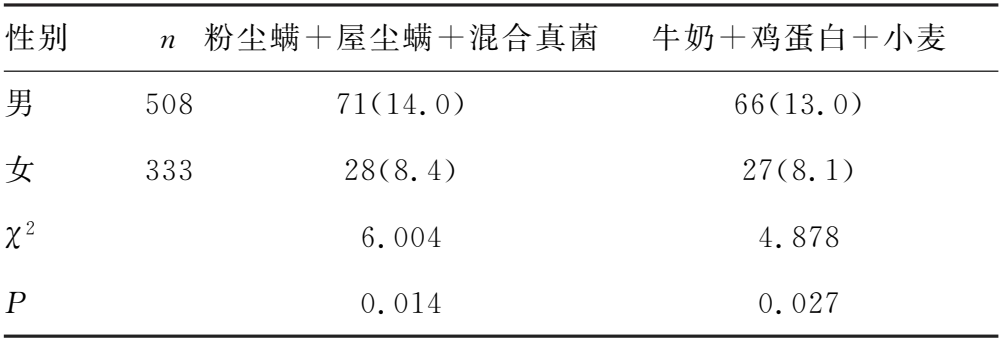

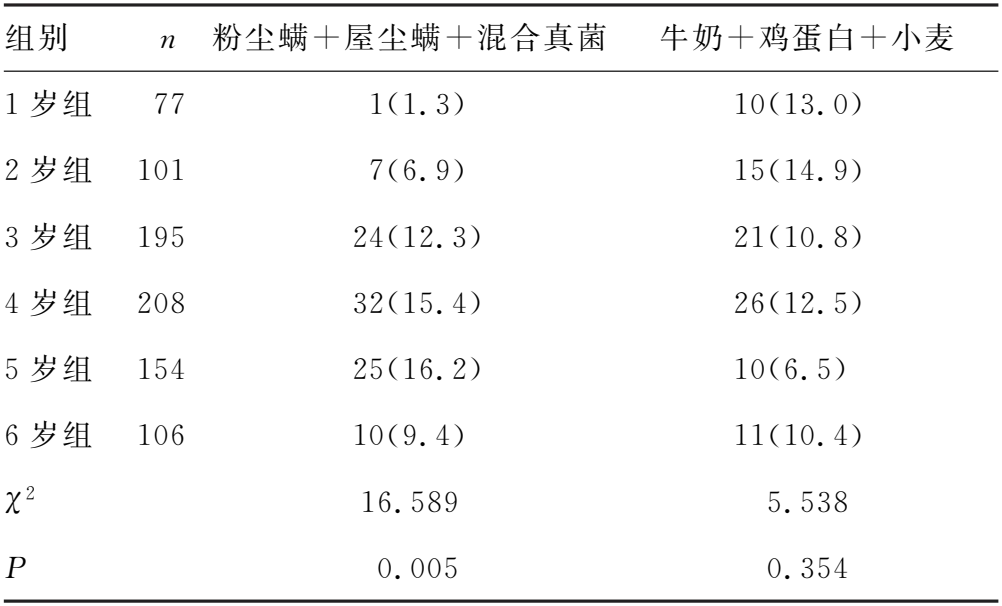

2.4多重过敏原sIgE阳性率比较 鉴于对多种过敏原同时过敏的患儿病情较重,本研究将6种sIgE阳性率最高的过敏原组合进行联合分析。二重过敏原组合同时阳性以粉尘螨+屋尘螨组合[47.3%(398/841)]和牛奶+鸡蛋白组合[29.6%(249/841)]为主,三重过敏原组合同时阳性以粉尘螨+屋尘螨+混合真菌组合[11.8%(99/841)]为主。1岁组牛奶+鸡蛋白组合阳性率最高(41.6%),6岁组粉尘螨+屋尘螨组合阳性率最高(59.4%)。见表8、9、10、11。

表8 不同性别儿童二重过敏原组合sIgE阳性率比较[n(%)]

表9 不同年龄组儿童二重过敏原组合sIgE阳性率比较[n(%)]

表10 不同性别儿童三重过敏原组合阳性率 比较[n(%)]

表11 不同年龄组儿童三重过敏原组合阳性率 比较[n(%)]

2.516项过敏原之间的相关性 屋尘螨与粉尘螨相关性强(r=0.936,P<0.05);树花粉混合与杂草花粉混合相关性较强(r=0.625,P<0.05);花生与芝麻(r=0.612,P<0.01)、蟹与虾(r=0.681,P<0.05)、牛奶与鸡蛋白(r=0.570,P<0.05)、花生与大豆(r=0.544,P<0.05)相关性均较强;蟹、虾与德国小蠊相关性均较强(r=0.643、0.583,P<0.05);树花粉混合、杂草花粉混合与芝麻、花生、大豆相关性也均较强(r=0.578、0.457、0.465、0.411、0.411、0.389,P<0.05)。

3 讨 论

儿童过敏受多种因素影响,如过敏家族史、性别、种族、出生时脐带血清IgE水平、居住环境、地理位置、生活方式、饮食习惯等[4-6]。除上述因素外,食物过敏影响因素还包括维生素D水平、不健康的膳食脂肪摄入量、肥胖、卫生习惯和接触食物的时间、微生物暴露等[7]。特应性家族史是最重要的影响因素,其家族成员大多数对相同过敏原过敏,也可以作为过敏原判断的方法之一。据调查,城区儿童哮喘发病率高于郊区儿童,其中特应性家族史影响最大,其次是吸烟或被动吸烟、宠物存在等因素[8]。不同地理位置环境中的过敏原种类和水平有差异,在中国,屋尘螨是过敏率最高的过敏原,华南地区过敏率(79.1%)明显高于东北地区(21.1%),南方地区(西南、华南和华东)德国小蠊过敏率高于北方[9]。食物过敏方面,由于饮食差异,沿海地区和(或)南部地区对鸡蛋白和牛奶更容易过敏,相反,西南地区和华南地区虾和蟹过敏率较高[9]。因此,调查不同地区儿童过敏原过敏情况对当地过敏性疾病的诊断和防治至关重要。本研究结果显示,随着年龄增长,吸入过敏原筛查项目阳性率逐渐增高,这可能与儿童年龄增长,接触的环境中吸入性过敏原变多,导致体内各种吸入性过敏原sIgE水平增高有关。食物混合fx1 sIgE阳性率并不随年龄变化而变化,但食物混合fx5 sIgE阳性率随年龄增长而降低,与文献[10]报道结果一致:牛奶、鸡蛋白、小麦和大豆过敏通常会随时间慢慢消退,但花生、坚果、鱼和贝类食物过敏会持续。食物混合fx5 sIgE阳性率随年龄增长逐渐下降,其可能与年龄增长婴幼儿肠道逐渐发育趋于完善,期间食物不断作用于机体诱导形成免疫耐受有关。

本研究结果显示,粉尘螨、屋尘螨、混合真菌仍旧是阳性率最高的3种吸入性过敏原,原因可能与其分布广泛、易过敏有关,同时也可能与上海地区属于亚热带季风性气候温和湿润、雨量充沛,有利于上述过敏原繁殖有关。男童对吸入性过敏原更易过敏[11],这可能与男女身体结构、激素水平差异有关[12]。吸入性过敏原sIgE阳性率总体呈随年龄增长呈增高趋势,可能与儿童逐渐长大户外活动增加,接触吸入性过敏原的机会增多有关。不同年龄组猫毛屑和德国小蠊sIgE阳性率比较,差异有统计学意义(P<0.05),呈阳性率先上升(约至3岁),再下降,又上升的趋势,这与吸入性过敏原过敏率随年龄增长而上升的趋势存在些许不符,可能是因为本研究纳入样本量不足,可以进一步扩大样本量进行详细分析。sIgE阳性率较高的食物过敏原分别是牛奶、鸡蛋白、小麦,这与上海地区饮食习惯有关。不论是吸入性还是食物性过敏原,男童均更易过敏。随着年龄增长,牛奶和鸡蛋白过敏原sIgE阳性率逐渐降低,可能与机体逐步建立免疫耐受,婴幼儿免疫系统不断发育,体内Th1型免疫应答增强、Treg细胞功能成熟有关。本研究结果与1项上海地区过敏性疾病患儿过敏原过敏情况研究结果相符[13]。

本研究结果显示,粉尘螨和屋尘螨不仅sIgE阳性率高,sIgE阳性等级也大部分处于5~6级,说明机体对螨类过敏原不仅过敏率高,而且病情可能更严重。相对来说,食物过敏原sIgE水平偏低,大部分在2级左右,病情相对较轻,且食物过敏发病早于呼吸道过敏,本研究结果与1项四川省的研究结果相符[14]。

过敏原的相关性分析可以辅助检查和判断病情,如树花粉混合与杂草花粉关系紧密,患儿若对树花粉过敏,建议进行血清杂草花粉过敏原sIgE检查。树花粉、杂草花粉与花生、大豆、芝麻的相关性也较紧密,可能与植物类过敏原抗原决定簇结构类似有关。有研究表明,植物类食物过敏原通常具有二硫键或低聚结构的结构特征[15]。屋尘螨和粉尘螨相关性非常紧密,与其均属于螨虫类过敏原有关。同理,猫毛屑与狗毛屑、虾与蟹、牛奶与鸡蛋白、花生与芝麻、花生与大豆等过敏原关联也较紧密。此外,吸入性过敏原与食物过敏原也有关联,如蟹、虾与德国小蠊,树花粉、杂草花粉与芝麻、花生、大豆。阳性率较高的过敏原与其他过敏原之间的相关性一般更高;属性相似的过敏原相关性也更高。

过敏性疾病发病率不断上升,与地球气候变化、温度上升等因素有关,温室效应导致全球气候变暖,为真菌、蟑螂、螨虫的生长、繁殖提供了更好的环境;极端天气和气候,如雷雨和洪水会导致室内真菌和孢子水平增高;温暖季节延长,植物授粉时间也延长,增加了树、草花粉的过敏率。此外,温度升高,昆虫物种迁徙入新环境,被昆虫叮咬的过敏概率增加。大气污染会造成慢性呼吸系统疾病患者增多,空气质量影响过敏性哮喘等呼吸系统过敏性疾病进程。空气污染物可作为佐剂并增加过敏原的免疫原性[16]。目前人类室内时间占比很大,室内灰尘、湿度、螨虫、动物皮屑、烟雾、挥发性化学物质、细小颗粒物等水平也是呼吸道过敏的诱因[17]。使用空气净化器、除螨虫用具、勤通风有利于预防呼吸道过敏。另外,随着工业发展,加工类食品越来越多,食品添加剂和防腐剂的使用也可能诱导食物过敏。

特应性进程是指从一种过敏性疾病发展为其他过敏性疾病的过程,如从婴儿早期患皮肤湿疹开始到食物过敏,再发展为随后的学龄期过敏性哮喘和鼻炎。有研究发现,2岁患湿疹的儿童9~11岁时患哮喘的可能性更大,早期湿疹被视为重要的危险因素[18]。若机体持续处于过敏状态会发展为对多种过敏原同时过敏,加重病情,严重时可能引发全身过敏性休克,甚至危及生命[19]。除特应性进程外,慢性过敏性疾病也可能发展为其他疾病,如持久的儿童食物过敏可能引发嗜酸性粒细胞性食管炎、过敏性结直肠炎、小肠结肠炎综合征等[20],严重影响患儿的身体健康。故儿童过敏应早发现、早诊断、早治疗。

本研究对上海西南地区儿童常见过敏原流行病学进行分析,通过血清sIgE的检查结果,确定儿童过敏原,为上海西南地区儿童预防、诊断和治疗过敏性疾病提供了参考依据。