飞升中华与舞动世界

刘小方

作为中国人的文化图腾,龙的历史极为悠久。考古发现显示,8000多年前,在我国辽河流域就已出现“龙”的影踪;6000多年前,河南省濮阳市的“蚌塑龙”已与今天我们熟悉的龙的形象相差无几。随着早期文化的发展,龙进入了古越族和古羌族的信仰体系,并逐渐旅行到中国东南和西南地区。有观点认为,先秦时期,中国龙就已突破千山万水的阻隔旅行至南亚次大陆,并促使当地的婆罗门教蛇神“那伽”向龙转化。随后,“那伽”以佛教“龙王”的身份重新回到中国,进一步丰富了中国的龙文化。

公元前1世纪中期,崇拜汉地龙文化的匈奴人被汉朝击溃,一部分匈奴人在西迁过程中将中国龙带到了中亚地区。到了5世纪,西迁中亚的匈奴人与波斯萨珊王朝爆发战争。从此在波斯人的文化叙述中,龙成为敌对匈奴的象征,这种负面形象逐步与英语中的Dragon对接。在西方,Dragon的原型是古希腊神话中的“巨大的海蛇”,以保护宝物的凶恶怪物身份而为人们所知。在随后的基督教文化中,Dragon被彻底黑化,成为魔鬼撒旦的化身,并逐步演变为身形高大、面目狰狞、四足而立、鳞甲披身且能喷火伤人的蜥蜴类怪兽。16世纪,在西方传教士的笔下,中国龙被正式翻译为Dragon。19世纪中后期,数以百万计的华人将龙带到了世界各地,并以“舞龙”等方式保持着自己的文化和传统。

龙是什么?《说文解字》中说:“龙者,鳞虫之长。能幽能明,能细能巨,能短能长;春分而登天,秋分而潜渊。”在古代文献中,因颜色不同,龙有黑龙、青龙、赤龙、黄龙之分,其中黄龙为“四龙之长”,最为贵重。对于中国人而言,龙集多种动物特征之长,似蛇而有趾爪,会飞而没有翅膀。虽不是真实动物,但龙与中国人的生活密切相关。在日常生活表达中,接龙、乌龙、卧龙、龙门、龙脉、龙卷风、水龙头、龙飞凤舞、龙潭虎穴、来龙去脉等与“龙”相关的习语几乎每天都被人们所使用;从地名和人名上看,与“龙”相关的更是数不胜数,如黑龙江、龙岩、龙口、龙海等。

从考古发掘出土的实物看,龙最早诞生于我国东北的辽河流域。国家文物局的段勇先生对近些年在辽河流域(内蒙古、辽宁)、黄河流域(河南濮阳)、长江流域(湖北黄梅)等地出土的早期玉龙、石龙等进行分析后,指出“龙至迟是在八千年以前,当聚落经济发展到一定阶段时,起源于今辽宁西部、内蒙古东南部地区的”。从龙的起源上看,学界有蛇崇拜、马崇拜、男根崇拜和雷电崇拜等不同观点。关于龙何以集多种动物特征之长,学界观点相对统一,即龙形象的最终形成体现的是不同民族、族群融入中华大家庭的过程。

据《竹书纪年》《越绝书》等文献中的记载,早在春秋战国之际,生活在中国东南沿海的古越人就已经“断其发,文其身,以象龙子”,出现了对龙的崇拜。伴随着古越族的迁徙、发展和壮大,龙逐步旅行到今福建、广东、广西和越南北部等地区。与此同时,生活在今青海、甘肃一带的古羌人也接受了中原的龙文化,并在羌人一路西迁和南迁中,将龙崇拜和龙文化带到了中国西南地区。南朝宋史学家范晔在《后汉书》中记述:“种人皆刻画其身,象龙文,衣著尾。”

龙在古代中国大地上纵横捭阖且广受欢迎,与先秦诸子对龙的不断神化关系密切。如孔子就称赞老子是龙:“吾乃今于是乎见龙,龙,合而成体,散而成章。”《吕氏春秋》中更是直接将龙的出现与大禹“受命于天”联系起来,书中记载,大禹到南方巡视时,乘舟游于大江上,突然一条黄龙从水中现身并将舟托起。舟上的人都大惊失色,唯有大禹镇定自若,他说:“我是从上天接受使命来养育人民的,为什么要害怕龙呢?”龙聽到后,伏下耳朵、垂下尾巴便游走了。

有了诸子和史家的附言和加持,龙与真命天子的关系在两汉至三国时期得到确认。如《史记》中记载汉高祖刘邦年轻时,醉卧酒肆之中就常有龙盘桓于其头顶。西汉末年,名将冯异曾以“黄龙现身于黄河”为借口,催促刘秀登基称帝,刘秀对此也回应“我昨夜梦见赤龙上天”。两人以“龙”为借口,通过双簧的形式制造了刘秀“君权神授”的话语。到了三国时期,曹丕受禅于汉献帝之前,“郡国奏黄龙十三见”;孙权在南京称帝之后,“樊口、武昌并言黄龙见”。

除了与“天命”相关,龙的另一个重要功绩是背“河图”而出。河图是古代传说中上天授予人间的祥瑞之兆,一般与“洛书”并称。相传只有圣王有仁德,河图洛书才会由龙和龟携带到人间。如汉代《尚书中候》中说,“人文始祖”黄帝就曾收到河图洛书,“河龙图出,洛龟书成。赤文像字,以授轩辕”。清代《御定渊鉴类函》转引《河图》的记述说,舜帝也获得过黄龙背负的河图,“舜以太尉即位,与三公临观于河,黄龙五采负图出,置舜前”。

既是君权神授、天命所归的象征,又代表着圣王仁德,中国龙的地位和价值自然水涨船高,成为中华大地上最重要的文化图腾。根据山东理工大学高福升教授的研究,在三国时期,中国龙旅行到了朝鲜半岛。从出土文物看,高句丽墓室壁画上的四神图、百济的金铜龙凤大香炉等都已经出现了中国龙的形象。在当时,不论是高句丽、百济,还是新罗,也都积极用中国龙的传说或纹饰来宣扬自己王室的正统和神圣。“除了没有文字记载的古朝鲜以外,历朝历代的国王无一例外地把自己的祖先和龙联系起来形成建国神话,并使之在民间广泛流传。”

中国龙旅行至日本的时间略晚于朝鲜半岛。在日语中,龙书写为“竜”,源自“龙”字的繁体“龍”,其使用方式和表达内容与汉语一致,显示出龙的中国源头。在东南亚,越南和中国有相同的龙崇拜及舞龙等习俗,境内也保留了很多和龙相关的地名,如平龙、庞龙、龙海、龙川、明龙、关龙等,首都河内在1831年之前叫作“升龙”。2010年,保留龙信仰和龙文化元素的河内升龙皇城还成功列入《世界遗产名录》。

在中国,龙和龙王完全是两回事。龙属于文化范畴,地位崇高而独特,本领高强且神力无边,它既能高飞九天之上,又能深潜暗黑渊底;既是“圣王有正德”的祥瑞之兆,又是皇室帝王的象征。而龙王属于宗教范畴,或出现于佛经庙宇,或显身于符咒道观,法力有限,地位不高。如在古典文学作品《西游记》《封神演义》中,龙王不仅要受多位神祇的管束,还不时遭受各方神魔的勒索欺辱,形象颇为可怜。在古代的世俗生活中,如果人们祈雨无效,还会将龙王塑像抬出庙宇进行暴晒或鞭打。从时间上看,龙的历史悠久,而龙王则是在佛教传入中国之后才出现的。宋代赵彦卫在《云麓漫钞》中曾明确指出,佛经传入之后,中国才有了龙王这一概念。

在古印度,最早介绍和翻译中国龙的是大乘佛教中观学派的创始人龙树。他在《大智度论》一书中有“那伽,名龙”的记载。由此可以推测,龙树是在知晓和了解中国龙的前提下完成翻译的。历史上,中国龙及其故事、形象早在秦汉之前就已经由中国商人或外交官员传播到印度。对此,中印史专家胡同庆先生早在1988年就指出:“印度本来没有龙,印度龙是在中印文化交流,特别是在中印佛教文化交流初期由中国传到印度去的,中国龙种到印度后,和印度本土实际情况相结合,形成了印度龙种。”换句话说,先有中国龙旅行至印度,后有印度人结合中国龙创造出来的龙王。

在中国龙到来之前,印度社会中有那伽的信仰。那伽是婆罗门教神话中的蛇神群体,它们体形巨大,有一个或七个头。根据婆罗门教教义的描述,那伽是河流、泉水的保护神,能兴云布雨,但也会带来洪水和干旱等灾祸。那迦数量众多且等级森严,如那伽的首领婆苏吉就曾在“搅拌乳海”中发挥过重要作用,婆苏吉之外还有八位强大的那伽王以及无数中小那伽王。佛教兴起后,继承了婆罗门教那伽的相关叙述和故事,并在佛经的汉译中,将它们称为“龙王”“八龙王”“八部天龙”等。

除了翻译,印度僧侣还结合中国龙的特征和神力展开了瑰丽的想象,对那伽进行了一系列的升级改造,创设出龙王、龙女、龙宫、龙池等角色和概念,增加了天龙为刚出生的释迦牟尼洗浴等情节。随着中印文化交流的频繁,中国龙的形象也逐渐出现在佛教造像和绘画艺术中。龟兹研究院的叶梅研究员在《克孜尔石窟壁画中的龙形象探析》一文中认为,在克孜尔千佛洞中,佛陀说法或佛像的周边既有多头蛇的“那伽”龙,也有中国龙。随着佛教东传的推进,越来越多的汉地高僧加入译经队伍,佛经中的龙王也越来越中国化。在参考印度教“象头神”犍尼萨、“神猴”哈奴曼等形象后,龙头人身的龙王形象便逐渐丰满起来,并出现在中唐、晚唐时期的敦煌壁画中,成为流行中国大地的标准龙王造像。

早期佛教文献中的龙总离不开婆罗门教的影子。如《洛阳伽蓝记》中记载,盘踞在“不可依山”山顶大池里的毒龙曾杀害过往的商人,附近盘陀国的国王为了保护国境安泰,前往乌场国(今巴基斯坦西北边境省)学习婆罗门咒,四年后学成归来俘获毒龙,并将其迁离了自己的国境。由于婆罗门教神祇众多,那伽的地位又不算很高,导致在进入佛教话语体系之后,龙王也不具有独特和唯一的属性。所以,与法显、玄奘等高僧不同,中国龙在远行天竺之后,非但没有声名鹊起、身价倍增,反倒让自己降格不少,成为颇为憋屈的神祇。但应当承认的是,龙王得到了中国人的普遍接纳和欢迎,并极大丰富了中国的龙文化。

对于大部分客居海外的华人来说,无论身在何处,能在春節观赏或者参与舞龙才算是过了一个真正的中国年。尽管中国龙很早便已经旅行到了世界上的大部分地区,但由于被错译为Dragon的缘故,欧美国家华人的春节舞龙还是会受到不同程度的阻挠。2019年年初,美国田纳西大学查塔努加分校的物理学教授王令隽就曾遇到这样的文化冲突:“最近本地华人协会的舞龙队队长和我谈心,担心舞龙队的活动今年可能搁浅,原因是基督教会的牧师认为龙是魔鬼撒旦,因此舞龙队的教会朋友都不能参加。”

英语中的Dragon一词,与葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、意大利语、瑞典语、罗马尼亚语、俄语、挪威语、丹麦语等的构词法和发音基本一致,都来源于古希腊语drakon,原意是“瞪视”,取意蛇和鱼等不眨眼只会一直盯着东西看,后引申为蟒蛇或巨大海鱼。在希腊神话和拉丁神话中,这个词也指威胁现有秩序的无腿蛇状物,代表着死亡和敌人。在古犹太人的世界观中,Dragon被彻底黑化。如《圣经·旧约》中22次提到Dragon,均为贬义;在《圣经·新约》中,Dragon被直接描述为魔鬼撒旦,是异端邪说的代表。而为了避免“龙”和Dragon对译引发的问题,海外华人更愿意用“Loong”来对应“龙”的翻译。

《希伯来圣经》中记述,Dragon的背上长着一排致密的尖刺,眼睛能放出刺眼的光芒,鼻子冒着浓烟,口中则喷射出火焰。与之相比,中国龙则为水性,是耕作文明的代表,象征着早期中华大地上不同民族与族群的融合,表达着子嗣繁盛、政治昌明和文明的持久延续。很明显,Dragon的形象和中国龙相去甚远。美国著名的科普网站“生活科学”最近发文指出,Dragon出现的目的是为了衬托基督教世界的英雄,如英国历史上著名的屠龙勇士圣乔治,他以十字架护体,冲进被诅咒的小镇,杀死恶龙并救出可爱的姑娘,也成功让小镇居民皈依基督教。

那么,为什么中国龙会被翻译为 Dragon呢?有人将这个错译归咎为意大利传教士利玛窦,因为在他编纂的《葡汉辞典》或翻译的早期版本《圣经》中,甚至在《利玛窦中国札记》一书中,龙都被翻译为Dragon。但从时间上看,利玛窦自万历九年(1581年)从澳门进入中国内地,直至万历三十八年(1610年)在北京去世,按照常理,在中国生活30年,且与徐光启等中国学者交往极深、汉语造诣不浅的利玛窦不可能不了解中国龙。此外,在利玛窦之前,13世纪的马可·波罗和鄂多立克就已经将中国龙翻译为Dragon。因此,这个翻译更多是遵循传统,而不是利玛窦个人的偶然错误。之所以出现这样的翻译,与中国龙向西旅行的历程有关。

根据《史记》《汉书》和《后汉书》等史料中的记载,我们可以发现,秦汉之际,龙就已经来到盘踞在中国北方的匈奴人之中,并为匈奴人所接受和崇拜。在司马迁的笔下,每年正月,匈奴的大小首领先在单于王庭小聚;到了五月水草丰满之时,再大聚于“茏(龙)城”祭祀天地鬼神。《后汉书》中也有一则记录,匈奴单于每次在龙会上议事时,左贤王都称病不参加。对此,南北朝史学家崔浩注释说,当时的匈奴人都崇拜龙,所以才将大会所处的地方称为龙城。汉武帝时,卫青、霍去病等将军取得对匈奴作战的决定性胜利,导致一部分匈奴人经中亚继续西迁。

在这一过程中,中国龙很可能与匈奴残部一同向西旅行。20世纪初,考古学家在新疆库车、焉耆等地发掘出一批1—3世纪用古老吐火罗文书写的古本残卷。随后考古人员经过研究整理发现,生活在这一地区以及中亚一带的吐火罗人也有龙的崇拜。虽然到现在为止,人们仍不清楚吐火罗人对龙的信仰是否与匈奴有关,但从阿富汗席巴尔干大月氏墓葬出土的龙形陪葬品来看,龙文化在吐火罗人中是相当流行的。

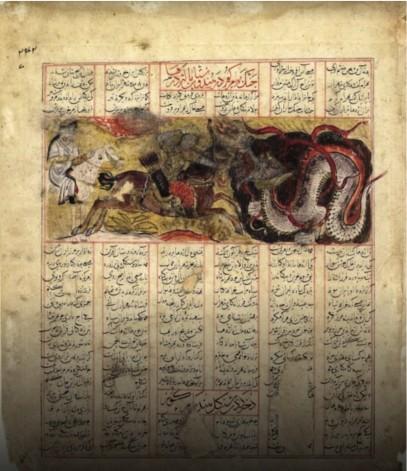

到了5世纪,在中亚站稳脚跟的匈奴人与波斯萨珊王朝冲突不断。《波斯帝国史》中记载,420年,登基后的巴赫拉姆五世为了与西方的罗马帝国决战,决定先稳定东部边疆,对匈奴人采取了军事行动。在一场决定性的战役中,巴赫拉姆五世手刃匈奴大汗,大获全胜。到了10世纪,在《列王纪》中,巴赫拉姆五世战胜匈奴人的军事行动被改编成帅小伙大战中国猛龙的故事。在《列王纪》的插画中,我们可以清楚地看到,年轻的巴赫拉姆五世骑马拉弓,要射击的正是一条龙。为了让这条龙看上去更为凶猛,画家还在其周围绘制了一缕缕红色的火焰。

受当时多种条件的限制,波斯人对来自东方的匈奴人并不是十分了解,《列王纪》中将匈奴王翻译为“中国汗”,既然是敌对作战,在波斯人看来,匈奴人崇敬的龙必然自带邪恶和凶险,因此战龙、屠龙当然属于波斯勇士所为。后来,在波斯人与罗马人的交流中,这种对龙的感观和印象也可能进一步西传,为龙最终翻译为Dragon埋下伏笔。

鉴于龙的西方语言翻译原因复杂且影响深远,笔者不建议将中国龙的英译Dragon改为Loong,我们有责任大声地告诉世界龙在中国文化中应有的价值和地位。2024年是中国农历龙年,让我们在世界面前勇敢地、自信地舞起我們的中国龙。

【责任编辑】王 凯