哈尔滨城市工业废弃地自生植物多样性与分布特征

李东咛 李文 董荣荣 胡远东*

生物多样性保护是21世纪的热点问题之一,2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会提出在2050年全面实现“人与自然和谐共生”的愿景,城市生物多样性保护是实现该愿景的重要一环[1-2]。然而在城市高密度化和不断扩张的背景下,创造新的绿色空间面临着巨大的财政和空间挑战,城市生物多样性保护也将面临巨大压力[3]。在城市空间重新规划和分配过程中不断出现的废弃地,由于缺少管理和使用,自然演替出大量植物,为城市生物多样性维持和恢复提供重要机会[4-6]。此外,城市废弃地作为城市绿色空间网络的重要组成部分,可以作为“廊道”(corridors)和“踏脚石”生境(stepping stone habitats)促进物种扩散[7],提高城市生态系统的韧性和可持续性,为城市提供调节、审美、游憩等多种生态系统服务[8-9]。然而在城市更新实践中,废弃地的生态价值还未能得到充分重视和保护,废弃地上自然生长和演替的植被在大拆大建的过程中持续遭受不可逆转的破坏。

“spontaneous plants”(自生植物)最早由国外生态学者使用,泛指自然定居生长的植物群体[10]。因自生植物能够适应气候条件,人工维护成本较低[11-12],近年来受到越来越多的关注。目前,已有学者对于城市高校、公园、河流廊道的自生植物多样性分布格局及成因进行了大量研究[13-14]。与上述绿地类型相比,废弃地受人为活动干扰更少,有更多机会保留野性的、自我繁殖的植物类群,对城市生物多样性维持具有重大意义[15-16]。然而目前针对废弃地自生植物的相关研究较少,仅有针对自生植物物种组成和群落特征[17-18]的少量研究,但缺少更为广泛的场地调研和更多环境因素影响的研究。本研究中的自生植物指在原基质上未经人工播种、栽培而自发传播、定居、生长的植物,包含本地土壤种子库中原有植物种类,也包括人为引入后自发逸生的植物。

在不同废弃地类型中,工业废弃地在城市中分布较广泛,占地面积较大,且在城市更新中有更多机会再开发为公共绿地[19-21]。哈尔滨作为典型的工业城市,在从老工业向新型产业转型的进程中,城市用地类型及其空间布局持续发生变化,涌现出大量工业废弃地。因此,本研究选择哈尔滨市的城市工业废弃地为研究对象,探索寒地城市工业废弃地中自生植物的物种多样性组成,分析生境类型、演替阶段、干扰强度、地表类型等因素对自生植物多样性分布的影响,有助于城市生物多样性的保护和维持,也为废弃地生态修复和低维护植物景观营造提供依据。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域概况

哈尔滨市(125°42′E~130°10′E、44°04′N~46°40′N)地处松嫩平原东南部,是中国地理纬度最高的省会城市,属中温带大陆性季风气候,冬季(11月—次年3月)漫长,年均气温5.2 ℃,年降水量569.1 mm。哈尔滨市是近年来中国城市化最为剧烈的城市之一,高密度的城市建设及高强度的人为干扰对城市植被及其生境产生极大影响[22]。作为著名的老工业基地,哈尔滨在20世纪50年代工业产值位列全国第七,20世纪90年代以来,重工业企业逐渐衰退,城市持续高速扩张,部分厂区“退城进郊”,在这一过程中陆续产生大量的工业废弃地,尽管部分废弃地有些被开发为住宅区、商场和城市公园[23],但仍有部分处于待开发状态,原有栽培植物和自生植物遗存丰富,成为自生植物的主要栖息地。

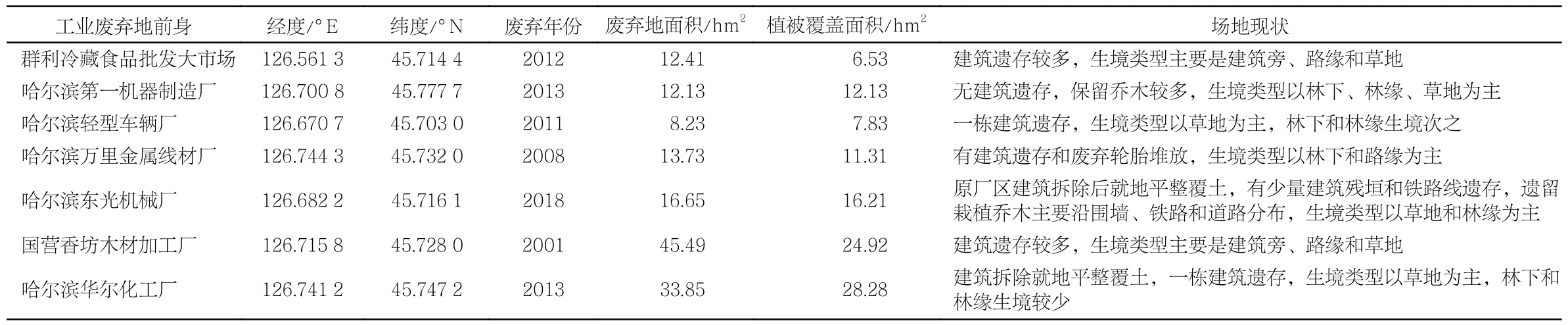

根据Google Earth 7.3.0中的历史卫星影像、城乡规划等相关资料,结合实地考察,选择哈尔滨市三环内不同类型、规模、废弃年限的7处废弃地作为调查对象(图1),其前身分别为群利冷藏食品批发大市场、哈尔滨第一机器制造厂、哈尔滨轻型车辆厂、哈尔滨万里金属线材厂、哈尔滨东光机械厂、国营香坊木材加工厂和哈尔滨华尔化工厂(表1)。

表1 研究区工业废弃地信息Tab.1 Information of industrial wastelands in the research area

图1 研究样地分布Distribution of sample plots under research

1.2 研究方法

1.2.1 样点选择与调查时间

样点选择首先采用网格系统取样法,利用Google Earth 7.3.0沿着正南正北方向设置100 m×100 m网格对调研区域进行布点,去除分布在水面、遗存建筑和硬质铺地上的网格点。再采用典型样地法,补充选择足以反映所有生境、群落种类组成和结构特征的样地[24]。采取平均布样法,以每个调查样点为中心设1个20 m×20 m的大样方,在每个样方的中心及四角设置5个1 m×1 m的小样方,7个废弃地共设置大样方212个、小样方875个。

调研时间为2020年9—10月和2021年5—6月,记录样方中出现的自生植物物种名称、高度、盖度、生境类型、演替阶段、干扰强度、地表类型等信息。将农作物、沿道路或建筑规则布局的乔灌木、胸径5 cm以上的乔木视为人工栽植植物,草本植物和木本植物幼苗视为自生植物[25]。盖度信息采用Braun-Blanquet 5级制评分[4,26],再进行百分比转换。生境类型的划分以主观识别便捷性和简洁性为原则,以生态环境因子差异为主要依据,并参考前人研究[27],将研究区域划分为草地、林地、建筑旁、墙缘、路缘、林缘6种类型。由于演替阶段并不总与废弃时间直接相关[28],因此根据植被特征划分为先锋阶段、中间阶段、成熟阶段、自生林地阶段4种类型[29-31]①。将干扰强度根据人的践踏和占用情况分为低、中、高3个等级[32]。将地表类型划分为土壤、砾石、煤渣、铁轨、积水5种类型。

1.2.2 物种分类及生活型划分

依据《中国植物志》[33]和《黑龙江省植物志》[34]对调查物种进行科、属、种的分类;依据《中国植被》[35]的生活型分类系统对物种的生活型进行划分;每种自生植物的生活型、分布地等信息依据中国植物物种信息数据库、《中国植被》及《黑龙江省植物志》进行划分。参照中国科学院植物研究所发布的中国外来入侵物种信息系统(www.iplant.cn/ias),将前5级物种定义为入侵物种。

1.3 物种多样性分析

1)频度(frequency)指某种植物出现的样方数占整个样方数的百分比,计算式[36]为

式中:Si为物种i出现的样方数;N为总样方数。

2)简化优势度(simplified dominance),基于相对盖度和相对高度计算,适用于自生植物,计算式[14]为

式中:相对高度=某个种的平均高度/所有种平均高度之和×100,相对盖度=某个种的平均盖度/所有种平均盖度之和×100。

3)物种多样性指数:选用Patrick丰富度指数(R,Patrick diversity index)、Shannon-Weiner多样性指数(H,Shannon-Weiner index)和Pielou均匀度指数(J,Pielou evenness index)作为测度指数[36]。Patrick丰富度指数以种的数目表示多样性,计算式为

Shannon-Weiner多样性指数是用信息公式表示的多样性指数,计算式为

Pielou均匀度指数是以种的数目、全部种的个体总数及每个种的个体数总和表示的多样性指数,计算式为

以上式中:S为所在样方的物种数;Pi为物种i的简化优势度。

运用Excel软件对样方数据进行整理和计算;运用SPSS 24.0.0软件对因变量数据进行正态性检验,发现数据不符合正态分布,选择Kruskal-Wallis检验,在95% 的置信区间对不同生境类型、演替阶段、干扰强度和地表类型的自生植物多样性进行差异显著性检验;运用GraphPad Prism 9.5.1绘制比较结果图;创建“样方×环境条件”矩阵和“样方×物种优势度”矩阵,使用CANOCO 5.0软件先进行去趋势对应分析(detrended correspondence analysis, DCA),最大轴的梯度长度为6.7,大于3,选择典型相关分析法(canonical correlation analysis, CCA)进一步分析不同环境条件对物种分布特征的影响,利用前向选择(forward-selection)筛选生境因子,因子显著性水平设置为0.05。

2 结果与分析

2.1 自生植物的物种多样性组成

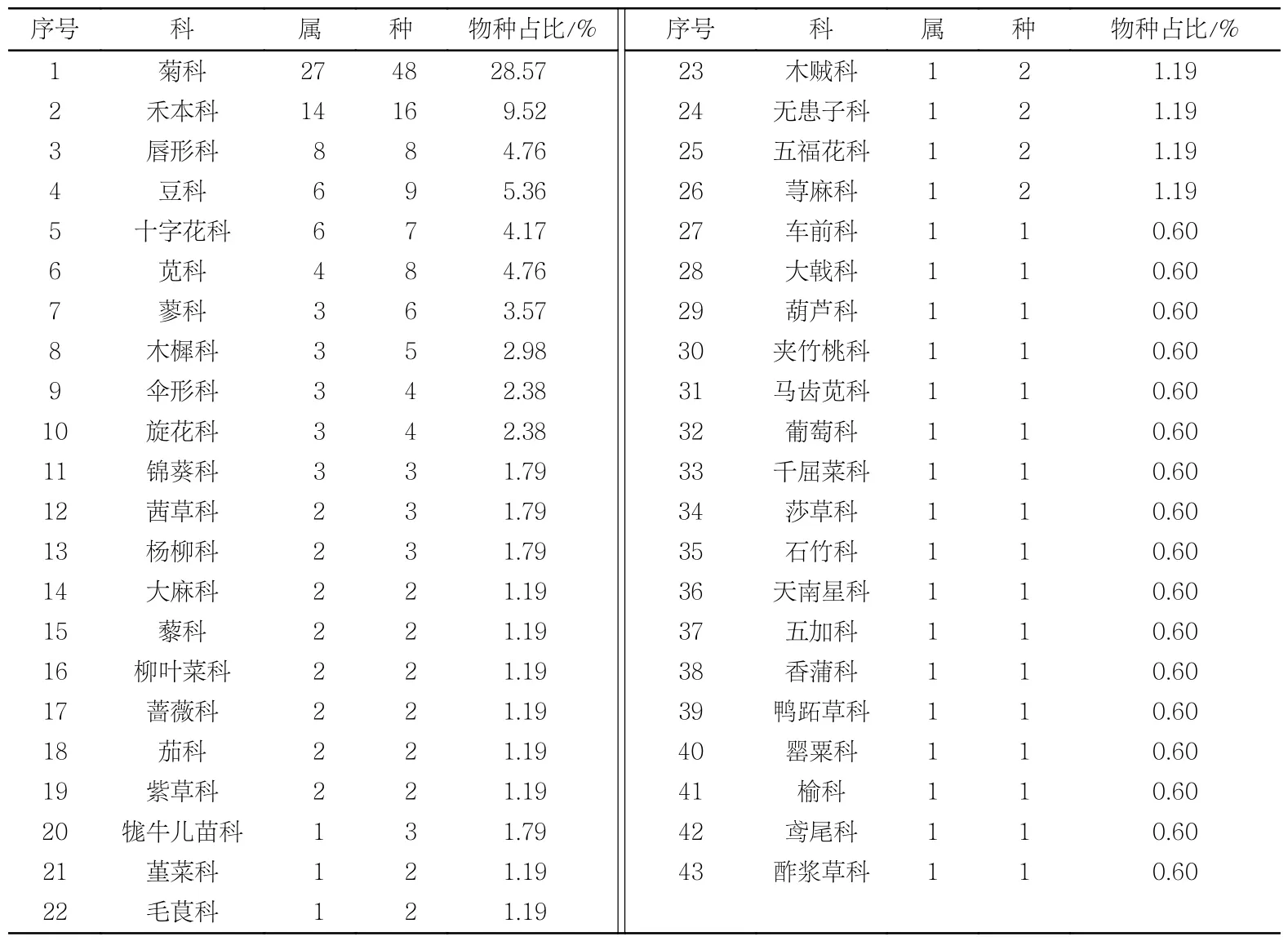

本研究共记录到自生植物168种,隶属于43科、120属(表2)。其中草本植物151种,隶属于37科、110属:菊科植物种类最丰富,共计27属48种;其次是禾本科,共计14属16种,分别占总物种数的28.57%和9.52%(表2);其他优势科还包括唇形科、豆科、十字花科、苋科、蓼科等。

表2 研究区自生植物科属组成Tab.2 Family and genus composition of spontaneous plants in the research area

7处废弃地中出现频度最高的自生木本植物为榆树(Ulmus pumila),为42.40%;出现频度最高的草本植物物种为鼠掌老鹳草(Geranium sibiricum),为37.03%,其次是狗尾草(Setaria viridis),出现频度为28.11%,出现频度<1%的自生植物达到84种,如蔊菜(Rorippa indica)等。

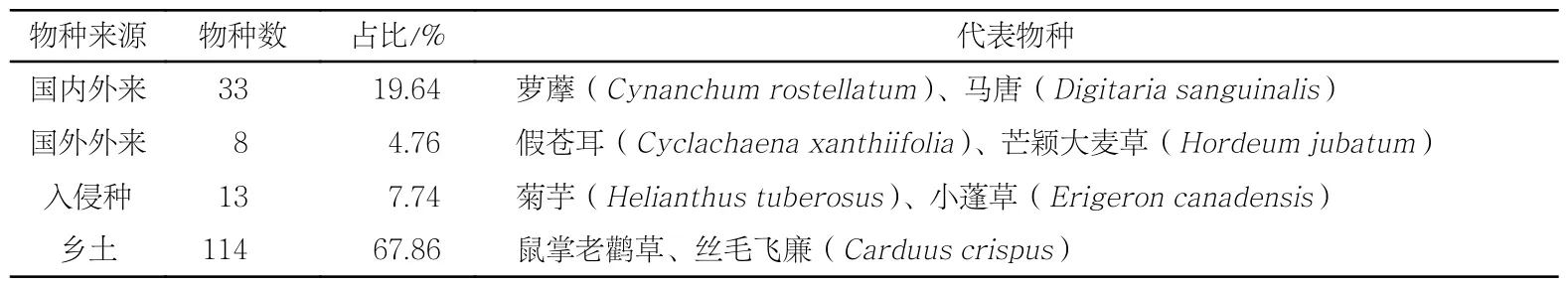

从生活型组成来看,自生植物生活型以一二年生和多年生自生植物为主:一年生和二年生自生植物共77种,占45.83%;多年生自生植物为74种,占44.05%;其他生活类型,如乔木、灌木、藤本和蕨类共有17种,占10.12%(表3)。从物种来源来看,乡土物种达到114种,占67.86%,国内外来物种和国外外来物种分别占19.64%和4.76%,入侵物种13种,占7.74%(表4)。

表3 研究区自生植物生活型组成Tab.3 Life form composition of spontaneous plants in the research area

表4 研究区自生植物物种来源组成Tab.4 Origin composition of spontaneous plants

2.2 城市工业废弃地环境条件与自生植物多样性

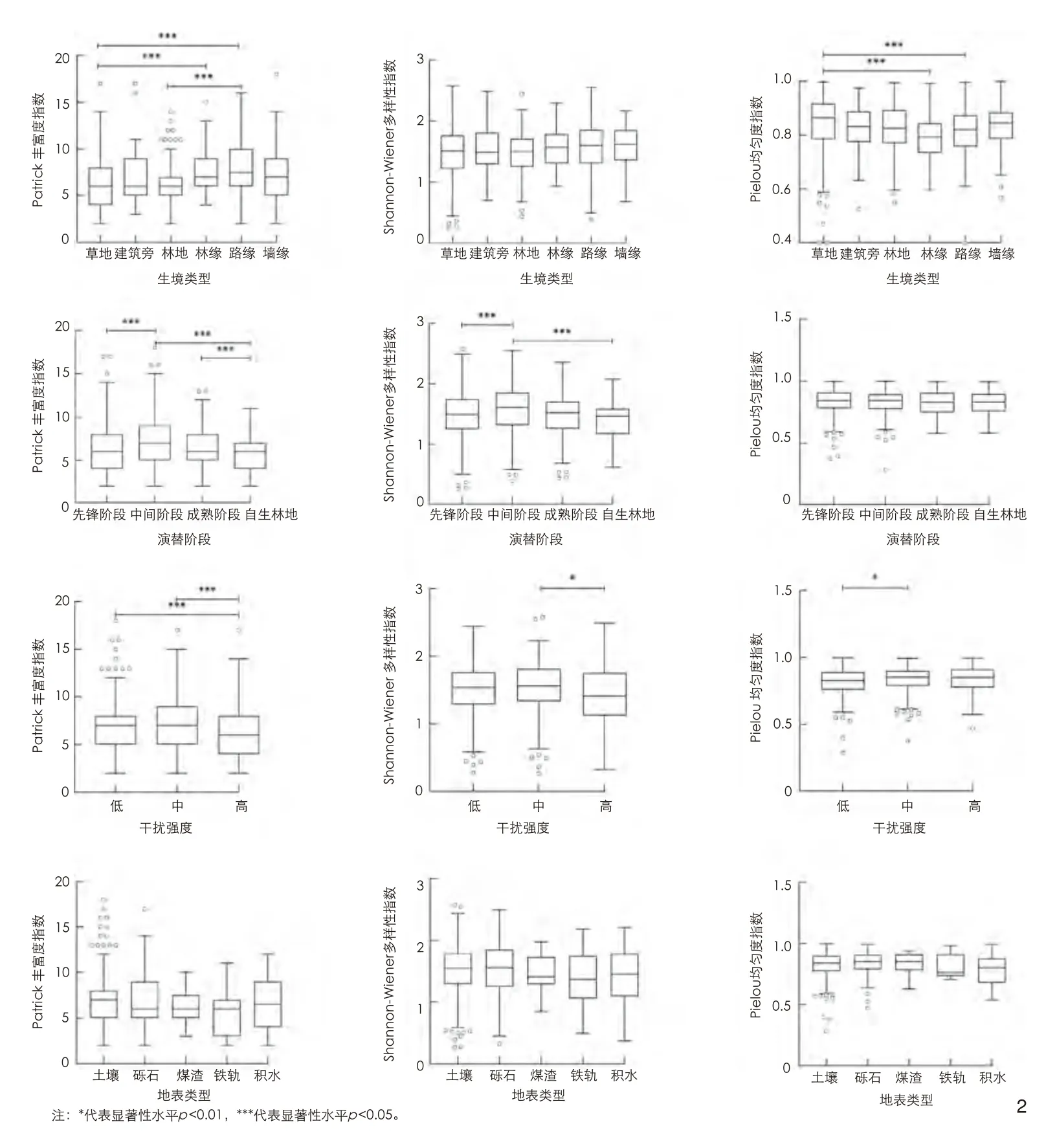

从不同生境类型来看,草地是废弃地中最常见的生境类型,其物种数也高于其他生境类型,达到136种;其次常见的生境类型是路缘和林地,物种数分别达到109种和108种。不同生境类型的Kruskal-Wallis检验结果表明,6类生境的Patrick丰富度指数和Pielou均匀度指数存在统计学差异(H=36.022,p<0.01和H=30.329,p<0.01),Shannon-Wiener多样性指数没有显著差异(H=11.504,p<0.05)。路缘的Patrick丰富度指数最高,中位数(P25,P75)为7.5(6,10),其次是林缘,为7(6,9),最低是草地,为6(4,8)。在两两比较中,路缘和草地,路缘和林地,林缘和草地Patrick丰富度指数均存在显著差异,其他组之间不存在显著差异。草地生境的自生植物Pielou均匀度指数显著高于林缘和路缘,其他组之间不存在差异。

从不同演替阶段来看,研究区域内大多数样方处于演替的先锋阶段(38.4%)和中间阶段(37.5%),自生林地阶段样方数最少(8.3%)。处于4个阶段的物种数分为别127、125、98、70。不同演替阶段的Kruskal-Wallis检验结果表明,4个阶段的Patrick丰富度指数和Shannon-Wiener多样性指数均存在显著差异(H=31.729,p<0.01和H=20.968,p<0.01),Pielou均匀度指数不存在统计学差异(H=3.516,p=0.319)。随演替阶段发展,样地的Patrick丰富度指数和Shannon-Wiener多样性指数呈先升后降的趋势,由高到低排序依次是中间阶段、成熟阶段、先锋阶段和自生林地阶段。在两两比较中,中间阶段Patrick丰富度指数和Shannon-Wiener多样性指数显著高于先锋阶段和自生林地阶段,成熟阶段Patrick丰富度指数显著高于自生林地阶段。

不同干扰强度自生植物多样性的Kruskal-Wallis检验表明,不同干扰强度下Patrick丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数均存在显著差异(H= 12.963,p<0.01;H= 8.724,p<0.05 ;H= 8.366,p<0.05)。在两两比较中,中干扰强度和低干扰强度样地的Patrick丰富度指数显著高于高干扰强度样地;中干扰强度样地的Shannon-Wiener多样性指数显著高于高干扰强度样地;中干扰强度样地Pielou均匀度指数显著高于低干扰强度样地。

研究区域内有植被覆盖的地表类型以土壤为主,占75.8%,其次是建筑拆除就地平整形成的砾石地,占17.4%,以及极少数积水地(3.2%)、煤渣覆盖地(2.4%)和铁轨覆盖地(1.3%)。不同地表类型自生植物多样性的Kruskal-Wallis检验结果表明,Patrick丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数均不存在显著差异(H=1.854,p=0.763;H=8.3.605,p=0.462;H=7.968,p=0.093,图2)。

图2 不同环境条件下组间自生植物多样性比较Comparison of spontaneous plant diversity among groups under different environmental conditions

2.3 自生植物环境条件与分布特征

从CCA分析结果可以看出生境类型与干扰强度、生境类型与地表类型存在正相关性,路缘生境和墙缘生境的干扰强度相对更高,地表条件更为苛刻。演替阶段对自生植物组成和分布特征的解释量最大(0.7%),生境类型和干扰强度次之(均为0.4%),地表类型的解释量最小(0.2%)。从自生植物物种多样性的分布特征来看,蒿属植物倾向于分布在演替初级阶段样方中,水蜡树(Ligustrum obtusifolium)、榆叶梅等更倾向分布在演替阶段更高的样方中;酸浆(Alkekengi officinarum)、鹅肠菜(Stellaria aquatica)等能很好地适应干扰强度较高的环境。尽管地表类型对物种分布特征的影响最小,但仍存在一定差异,如水蓼(Persicaria hydropiper)、酸模叶蓼(P.lapathifolia)、香蒲(Typha orientalis)、芦苇(Phragmites australis)等更倾向于生长在积水处。总体来看,第一轴和第二轴的特征值最大,分别为0.153 6和0.074 5,4个因子对自生植物分布变化的解释量为1.79%(图3)。

图3 不同环境条件下自生植物CCA排序CCA ordination of spontaneous plants under different environmental conditions

3 讨论

3.1 自生植物多样性的组成特征

哈尔滨市7处工业废弃地共记录自生植物168种,隶属于43科、120属,占哈尔滨维管束植物种类的1/3左右,略少于哈尔滨中心城区自生植物研究结果(175种)[37]。结果表明:工业废弃地是哈尔滨城市自生植物重要的栖息地,对维持城市自生植物多样性具有支持作用。研究区中榆树、鼠掌老鹳草、艾(Artemisia argyi)、狗尾草等优势种构成特有的荒野植物景观,应在寒地工业废弃地景观更新中得到充分保护和利用。

菊科和禾本科是工业废弃地中自生草本植物的优势科,与哈尔滨、北京、西安等城市的自生植物调查结果基本一致[13,37-38],其主要原因是菊科植物的物种组成多样,传播和繁衍能力强,且对恶劣生境具有很强的适应能力,这类植物可以作为生态修复的主要候选物种,特别是蒿属植物。但值得注意的是,很多入侵植物也来自菊科,如小蓬草、牛膝菊(Galinsoga parviflora)、鬼针草(Bidens pilosa),因此需要谨慎选择,以免引发更严重的生态问题。

研究区一年生和二年生的自生植物共计77种,占物种总数的45.83%,与南京和上海等城市工业废弃地自生植物的调查结果类似(南京一年生植物占47.56%,上海一二年生植物占46.09%)[30,39],低于哈尔滨中心城区的研究结果(一年生植物占57.7%)[40]。研究区木本自生植物达到15种,占8.9%,高于北京东北部二环至六环区域的调查结果(11种,占6.08%),略低于北京城市公园调查结果(23种,占9.5%)[41-42]。总体来看,长期闲置的废弃地可能比其他城市用地更有利于保存多年生及木本自生植物。这可能是由于一年生植物较多年生植物的稳定性差,废弃地较少受到高强度的人为管理,具备相对稳定的生境,更有可能完成从一二年生到多年生阶段的演替,而城市中其他绿色空间受到较多外来因素干扰,自生植物很难演替到多年生稳定阶段[43]。此外,原有厂区绿化提供了种子库,速生的木本植物幼苗,如榆树、旱柳、等,在废弃场地粗放管理环境中能迅速长成大苗和成株。

从物种来源看,研究区域内自生植物主要以乡土植物为主,占67.9%,接近于上海废弃地(不少于70%)[30]和北京城市公园(76.56%)的调查结果,表明城市闲置地对乡土植物多样性的保护具有积极作用。研究中发现入侵物种13种,占7.7%,与北京城市公园比例接近(17种,占7.02%)[42],远低于青岛湿地公园自生植物调查结果中入侵物种的比例(18.6%)[44]。研究区个别入侵物种竞争性强,空间分布较广,如小蓬草出现频度高达24.46%,在所有自生植物物种出现频度中位列第8位,需要进行积极的监控管理。菊芋、牵牛(Ipomoea nil)、牛膝菊等一般入侵物种,出现频度仅为3%~7%,可以适当保留和调控,丰富植物景观。

3.2 自生植物物种多样性和分布特征

不同生境类型的自生植物多样性比较结果表明,在Patrick丰富度指数方面,路缘高于林地和草地,林缘高于草地,与北京城市公园、青岛湿地公园、宁波城区的调查结果一致[14,44-45],符合边缘效应特征。在城市生态系统管理中应对林缘和路缘予以更多保护和监控,必要时进行入侵物种控制和植被结构调节。

草地和林地生境的3个多样性指数均没有显著差异,与北京奥林匹克森林公园研究结论一致[14]。然而有研究表明有林荫覆盖的生境总体物种数显著大于无林荫覆盖生境[46],原因可能是上述研究样地处于人工管理强度较高的城市开放空间中,相较于林地生境,草地生境中草坪草生长优势明显,形成具有高生态优势的植物群落,生物多样性较低,而本研究样地处于城市废弃地中,草地和林地生境的人工管理强度均较低且相差不大。若将工业废弃地再开发作为游憩空间,草地生境自生植物更容易受到人为干扰,在规划和管理中应更多关注草地生境的生物多样性保护。

比较不同演替阶段自生植物多样性结果,中间阶段的物种多样性较高,这与前人研究结果一致[47],原因是该阶段能够同时为先锋阶段和中间阶段植被提供适宜的环境[4]。由于中间阶段可以兼顾生物多样性保护和审美价值[29],在未来用地规划更新中,建议在该阶段的闲置地中增设临时或永久性科普教育和休闲游憩等服务功能。

干扰强度是影响3个多样性指数的因子,中等程度的干扰可以增加自生植物丰富度,与北京和巴黎的研究结果一致[30,48]。然而,Fischer等在柏林的研究表明人类活动干扰对荒地植物丰富度和没有显著影响[49],原因可能是柏林研究对象是居住区的荒地,干扰活动主要是人类和动物的出入,而本研究中工业废弃地的主要干扰因素是垃圾堆放、车辆出入等,对废弃地自生植物的丰富度产生的影响更明显。因此,在工业废弃地保护和更新中,建议开展低强度的游憩活动,但要尽量减少人工铺装、构筑物等对地面的侵占和车辆出入。

生境类型、演替阶段、干扰强度和地表类型4类影响因素,对于自生植物分布的总体解释度不高。这是因为未分析其他因素,如周边用地情况、种子的传播方式、原工厂绿化种植,以及废弃后临时定居者的园艺农耕活动等对自生植物物种的组成结构和分布产生的影响。

尽管如此,研究结果表明,生境类型对自生植物的组成和分布的影响较明显,这是由于不同生境下光照、水分和温度条件对不同类型自生植物的定居产生显著影响,因此在城市环境中保护废弃地中多种类型的小尺度生境可能比保护大尺度单一生境更有助于增加生物多样性。此外,不同演替阶段支持的自生植物的物种多样性存在较大差别,在城市尺度上应保存不同演替阶段的自生植物[4,50],将废弃地的动态识别和保护纳入城市规划[51]。在植被恢复过程中,倾向于分布于初级演替阶段的物种(如蒿属植物),可以作为先锋植物引入废弃地恢复项目中,高级演替阶段的物种如水蜡树和榆叶梅,可以在废弃地恢复的演替中间阶段引入,从而促进相对稳定阶段的形成。在地表类型方面,砾石覆盖地、煤渣覆盖地和铁轨覆盖地是工业废弃地中特有的地表类型,可保留下来用以展示特殊地表的植被与普通土壤覆盖地表的植被差异。此外,工业废弃地平整度较差,易形成低洼积水地并自然演替形成湿生植物群落,此类生境丰富了植物多样性,且能够为两栖动物、鸟类等提供栖息地,应予以充分尊重和保护。

3.3 工业废弃地景观恢复和更新中自生植物的应用

工业废弃地生长的自生植物除了具有重要的生态价值,也能够为城市提供欣赏“野性美”的场所[52],而且利用自生植物修复工业废弃地已经开始作为一种具有经济效益的方案予以实施[18,53]。除保护能够体现寒地废弃地特征的优势种榆树、鼠掌老鹳草、艾等之外,还应充分利用调研中发现的观赏性植物,如适宜春季观赏的蒲公英(Taraxacum mongolicum)、紫花地丁,适宜夏季观赏的酢浆草(Oxalis corniculata)、朝天委陵菜(Potentilla supina),适宜秋季观赏的狗娃花(Aster hispidus)、山马 兰(A.lautureanus)、全 叶 马 兰(A.pekinensis)等。在工业废弃地景观更新中保护和引入这些植物,可以在不同季节形成具有观赏价值的野性景观。但同时要避免引入一些国外引种驯化的入侵物种,如牛膝菊、菊芋、豚草(Ambrosia artemisiifolia)、牵牛等。应根据其生活型、传播方式等制定相应的入侵物种监测和管理措施[54],如本次调查中影响范围较广的恶性入侵物种小蓬草,其传播方式为风力传播,扩散能力强,容易形成单优种群,可通过大量种植非入侵型风播植物,与入侵植物形成竞争关系,以抑制其生长。

相关研究表明,公众更喜欢残余自然植被和人工栽培植物混合的剩余空间[55],因此,工业废弃地景观更新中可以在靠近人活动的区域适当栽植人工栽培植物,并与自生植被结合;在远离人活动的区域,尽可能保护残余自然植被,最大限度发挥自生植物低维护可持续的优势,展示人工自然和野态自然的差异。

4 结论

工业废弃地是城市化发展的产物,也是植被重要的栖息地,对维持城市生物多样性具有举足轻重的作用。本研究以哈尔滨市7处工业废弃地为研究区,探索了工业废弃地自生植物的物种多样性和分布的成因。研究区共记录到自生植物43科、120属、168种,表明城市工业废弃地是城市生物多样性的重要栖息地。废弃地中路缘、林缘自生植物丰富度较高,但均匀度较低,在城市生态系统管理中应对林缘和路缘予以更多保护和监控,必要时进行入侵物种控制和植被结构调节。演替中间阶段兼具丰富的生物多样性和良好的视觉效果,具有开展低干扰的游憩活动潜力。中等干扰强度样地的生物多样性较高,在工业废弃地更新或临时性使用中,可以允许一定强度的人为踩踏,但要避免垃圾堆放、车辆频繁进出等活动的干扰。此外,不同生境环境和演替阶段下物种分布差异较大,在城市尺度上保留和保护不同生境类型和不同演替阶段的废弃地,更有助于生物多样性的提升。城市工业废弃地在景观更新中可以利用优势物种,如榆树、鼠掌老鹳草、艾等,以及其他具有生态功能和观赏性强的自生植物,构建质朴野趣的低维护植物景观,最大限度发挥自生植物的生态价值和审美价值。

致谢(Acknowledgments):

东北林业大学硕士研究生文素杰、赵聪聪、梁新悦等帮助调研,东北林业大学生命科学学院郑宝江教授和华东师范大学生态与环境科学学院高志文博士给予支持,特此致谢。

注释(Note):

① 先锋阶段(initial stage),由一、二年生的先锋植物组成。先锋植物指在废弃地形成的初始阶段,因具有特殊传播机制和生活型可塑性,对干扰生境有较强耐受性,能够最先定居的植物(详见参考文献[30])。中间阶段(intermediate stage),多年生植被增加,存在少量灌木和幼年乔木。成熟阶段(mature stage),以高草本植被为主,灌木和乔木进一步增加。自生林地阶段(spontaneous wood stage),是一种在空地和废弃地、军事用地和农业用地基础上演替而来的野性城市森林(详见参考文献[31]),其特征为乔木茂密,由自然生长的高大灌木层和乔木覆盖。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~3由作者绘制,底图来源于《哈尔滨市城市总体规划(2011—2020年)》,数据来源于实地调研;表1根据实地调研及Google Earth 7.3.0历史卫星影像绘制;表2~4根据参考文献[31]~[33]及实地调研数据绘制。