秦及汉初治狱程序中的“命”

——从张家山M336《亡律》简251—252谈起

刘自稳

张家山M336出土简牍包含《功令》和《汉律十六章》两种法律文献,其中《汉律十六章》与刊布更早的张家山M247《二年律令》内容多有重合。两批简牍所载律令的行用时间相去不远(1)《二年律令》中的“二年”一般认为是吕后二年(前186年),对“二年”问题学术史梳理和辨析可参见张忠炜:《〈二年律令〉年代问题研究》,载《历史研究》,2008(3)。汪华龙认为,《汉律十六章》最后修订时间约在文帝即位初至二年二月间,参见本刊本期汪华龙文章。,可以通过对读校正释文和律条归属,也有助于律文内涵的理解。经由上溯秦简律文,还能反思秦律内容乃至秦汉间的法律沿革。《二年律令》中《具律》简100因简首残断而律义难明,新出《汉律十六章》的《亡律》简251—252则提供了完整律文。同时,又有与二者内容相似的律条载于岳麓书院藏秦简的单篇《亡律》。本文拟阐释这些律条所涉及的秦及汉初治狱中“命”这一程序,并尝试考察汉文帝刑制改革后“命罪”范围及论罪原则的演变。

一、M336《亡律》简251—252“命”的对象

张家山M336《汉律十六章·亡律》新见律条:

(1)有罪命而得,以其罪论之。完城旦舂罪,黥之。鬼薪白粲罪,黥以为城旦舂。其自出者,死罪黥为城旦舂,它罪完为城旦舂。(简251—252)(2)荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,198页,文物出版社,2022。

整理者注释认为本条内容不见《二年律令》而是汉文帝时增加,实际上,《二年律令》中与本条可对读律条不见于《亡律》而是被置于《具律》,即:

(2)□□□□□,以其罪论之。完城旦舂罪,黥之。鬼薪白粲罪,黥以为城旦舂。其自出者,死罪,黥为城旦舂;它罪,完为城旦舂。(简100)(3)张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕》(释文修订本),22页,文物出版社,2006。整理者将本简置于《具律》,吴雪飞认为该简置于《具律》存疑,韩厚明又据竹简出土位置及简文内容将该条移至《亡律》。M336出土简牍所见相同内容的简251—252,整理者则直接将其置于《亡律》,因而,该律条当属《亡律》。吴雪飞:《岳麓简与〈二年律令〉对读三则》,参见“简帛网”,http://www.bsm.org.cn/?%20qinjian/7425.html,2016-12-05;韩厚明:《张家山汉简〈二年律令〉编联小议》,载杨振红、邬文玲编:《简帛研究二〇一六》(秋冬卷),181-183页,广西师范大学出版社,2017。

张家山M336简牍公布前,学界对材料(2)所缺五字提出多种补释方案,在此基础上分析了律文的规制对象和论罪原则,并对该简是否属于《具律》提出质疑。(4)相关研究成果参见:张伯元:《秦汉律中的“亡律”考述》,载张伯元:《出土法律文献研究》,175页,商务印书馆,2005;冨谷至编:《江陵张家山二四七号墓出土汉律令の研究 译注篇》,68页,朋友书店,2006;Anthony J.Barbieri-Low,and Robin D.S.Yates.Law,State,and Society in Early Imperial China:A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb No.247.Brill,2015,p.527;吴雪飞:《岳麓简与〈二年律令〉对读三则》,参见“简帛网”,http://www.bsm.org.cn/?%20qinjian/7245.html,2016-12-05;韩厚明:《张家山汉简〈二年律令〉编联小议》,载杨振红、邬文玲编:《简帛研究二〇一六》(秋冬卷),181-183页,广西师范大学出版社,2017;丁义娟:《简牍所见秦及汉初犯罪后逃亡刑罚适用规则解析》,载武汉大学简帛研究中心主办:《简帛》第25辑,168-170页,上海古籍出版社,2022。其中,张传玺认为“本简对本罪该当刑罚在‘完城旦舂、鬼薪白粲’刑以上的犯罪逃亡行为单做规定”,补充简文为“……有罪当城旦舂、鬼薪白粲以上而亡,X已命之而得”。(5)张传玺:《秦及汉初逃亡犯罪的刑罚适用和处理程序》,载《法学研究》,2020(3)。注:X为作者新补出简文的简号。以新见张家山M336材料(1)观之,此说所补虽略有出入,实际内涵已无不同,但是文对整条律文论罪逻辑的分析似仍有可商榷的余地。

新出简文提供的“有罪命而得”显然是更为精炼的立法语言,“有罪”之“罪”即张传玺所补方案中的“当城旦舂、鬼薪白粲以上”,但其具体所指及这些罪的判罚逻辑仍有反思的必要。通过厘清“有罪”之“罪”,这些“罪”在“命”后因捕得和自出分别导致的最终论处也可得以细化。

《二年律令·具律》和《汉律十六章·具律》皆载下条律文:

(3)有罪当完城旦舂、鬼薪白粲以上而亡,以其罪命之;耐隶臣妾罪以下,论令出会之。其以亡为罪,当完城旦舂、鬼薪白粲以上不得者,亦以其罪论命之。(6)张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕》(释文修订本),25页,文物出版社,2006;荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,182页,文物出版社,2022。

本条规定了对犯罪后逃亡者的处理原则,据所犯罪行轻重不同分别适用“命之”和“论令出会之”的程序。“亡命”之“命”,传统多认为通作“名”,即从名籍逃亡。简牍材料出土后,学者又提出确定罪名和公开通缉二说,如保科季子认为“‘命’是确定嫌疑人罪名的司法手续……此处的罪名意为刑名也就是刑罚名”(7)保科季子:《亡命小考——兼论秦汉的确定罪名手续“命”》,载武汉大学简帛研究中心主办:《简帛》第3辑,347页,上海古籍出版社,2008。,岳麓秦简整理者注释秦律中的“命”为“出告示缉拿”(8)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,77页,上海辞书出版社,2015。,陈迪则明确其是“论”后通知有关部门公开缉捕。(9)参见陈迪:《〈岳麓书院藏秦简(四)〉60—64简试析》,载邬文玲、戴卫红主编:《简帛研究二〇一八》(秋冬卷),132页,广西师范大学出版社,2019。欧扬据走马楼西汉简所见“驾(加)论命”认为“论”是官吏物理上执行刑罚而“命”多用于赋予刑徒身份。(10)参见欧扬:《走马楼西汉简刑制史料初探》,载邬文玲、戴卫红主编:《简帛研究二〇一八》(秋冬卷),222页,广西师范大学出版社,2019。鹰取祐司则提出:“‘命’是在初始搜查时未能拘捕犯了完城旦舂、鬼薪白粲以上罪行的人的情况下,对该逃犯标示刑罚名称将其登录在县狱保管的命籍上的手续。”(11)鹰取祐司著,陈捷等译:《秦汉时代对逃犯采取的措施——以〈张家山汉简·二年律令〉122-124的分析为中心》,载“中央研究院”历史语言研究所主编:《法制史研究》第39期,16页,2022。学界对“命”“论令出会之”研究的学术史梳理,可参此文。诸说观点的根本分歧在于如何看待治狱程序中“论”和“命”的关系,而秦汉治狱程序中的“论”一般认为是根据此前已确定的犯罪事实适用刑罚。(12)参见籾山明著,李力译:《中国古代诉讼制度研究》,69页,上海古籍出版社,2018。因而,保科季子关于“命”的解说似等同于“论”,公开缉捕说则明确“命”前已有“论”。鹰取祐司之说关于“论”和“命”前后关系模糊,而且其说疑惑之处在于不经确定罪名的程序又何来刑罚予以标识,登录命籍恐非仅是目的而应理解为公开缉捕的手段。

本文认同“命”之前已有定罪量刑的程序“论”。具体而言,“命”是“论”后针对重罪的后续程序,轻罪“论”后即如材料(3)所见“令出会之”。换言之,罪人犯罪逃亡,逃亡期间已经案发,官府就启动对逃亡罪人的论罪程序,定罪量刑后再据罪罚轻重采取不同措施。针对逃亡的此种治狱程序,可据以下两条律文予以补说。

(4)有罪去亡,弗会,已狱及已劾未论而自出者,为会,鞫,罪不得减。(13)

该律规定犯罪逃亡后没有如期到官府接受审判,案件已经受审到尚未判决期间自出行为的认定原则。“已狱及已劾”意为案发进入审理程序,“未论”即尚未定罪量刑,可见罪人在逃,一旦案发即进入诉讼程序,对逃亡罪人定罪量刑的程序同样称为“论”。

(5)城旦舂司寇亡而得,黥为城旦舂,不得,命之,其狱未鞫而自出殹(也),治(笞)五十,复为司寇。(14)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,43、55页,上海辞书出版社,2015。

该律是针对特定身份“城旦舂司寇”逃亡的处理程序,捕得论处“黥为城旦舂”,不得则“命之”。至于“其狱未鞫而自出殹(也),治(笞)五十,复为司寇”并非“命之”之后而是之前的程序(15)参见张传玺:《秦及汉初逃亡犯罪的刑罚适用和处理程序》,载《法学研究》,2020(3)。,可见对刑徒逃亡同样有“狱”“鞫”乃至定罪量刑“论”的程序。总之,对于犯罪逃亡,案发即进入审理程序,罪人逃亡不在场也会被定罪量刑。材料 (3)律文中既然能够根据确定的不同罪刑分别适用“命之”和“令出会之”,可见本罪案发并已完成定罪量刑的“论”程序。“令出会之”即如学者所论让犯人在规定时间内到官府自首,而“命”针对的是重罪亡人,但该程序不能看作某个单一行为,论者所指出的载入命籍乃至公开缉捕都是“命”程序应有之意。另外,传世文献所载“削除名籍”(16)司马迁:《史记》卷89《张耳陈馀列传》,2571页,中华书局,1982。亦有合理之处,一般的编户齐民“论”后成为刑徒,理应从原户籍中删削。总之,“命”是犯罪逃亡人员尚未归案,通过缺席审判定罪量刑后,对该在逃人员采取多种措施的总和。

厘清治狱程序中“论”和“命”的关系以及“命”的制度内涵,再来思考当“命”之罪所包含的对象。既然当“命”之罪由“论”而来,实际上需要考察的是罪人逃亡后的缺席审判该如何论罪。

材料(1)中的“有罪命”之“罪”,即上引材料(3)中的“完城旦舂、鬼薪白粲以上”。据前所论,此处的“完城旦舂、鬼薪白粲以上”是“命”之前对逃亡罪人通过“论”所判刑罚对应之罪。犯罪后逃亡意味着既犯有本罪又触发亡罪,此一阶段的“论”需要同时考虑二罪对量刑的影响,论罪原则可参考睡虎地秦简《法律答问》以下两案例:

(6)人臣甲谋遣人妾乙盗主牛,买(卖),把钱偕邦亡,出徼,得,论各可(何)殹(也)?当城旦黥之,各畀主。(17)睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,94、124页,文物出版社,1990。

该条答问中男奴甲谋遣女婢乙盗了主人的牛并卖掉,二人携钱逃离出秦国边界被抓。二人分别犯盗牛罪和“邦亡”罪,二罪按律皆应处黥城旦舂,因二人为私奴婢,最后论处城旦黥之并各畀主。该简二人犯罪后逃亡,本罪和亡罪轻重相同,最终论罪符合从一原则。(18)参见中国政法大学中国法制史基础史料研读会:《睡虎地秦简法律文书集释(七):〈法律答问〉1—60简》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》第12辑,63页,社会科学文献出版社,2018。

(7)把其叚(假)以亡,得及自出,当为盗不当?自出,以亡论。其得,坐臧(赃)为盗;盗罪轻于亡,以亡论。(19)睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,94、124页,文物出版社,1990。

该条答问中某人携带所借官有物资逃亡,如果该亡人能够自出就只论其亡罪,如果非自出而被抓到,一般情况下就按所借物资价值比照盗罪论处。但是在被捕得后的论处中,如果盗罪轻于亡罪则按照亡罪论处,意即只论处亡罪而不论处盗罪。对于后一案例,堀毅已经指出体现了“二罪从重”的原则(20)堀毅:《秦汉法制史论考》,378 页,法律出版社,1988。学者多以为此二条材料为“二罪从重”论罪原则的具体体现,张传玺认为两个案例与一般犯罪逃亡情形不同,未必能体现这一原则,可参见张传玺:《睡虎地秦简〈法律答问〉“狱未断”诸条再释——兼论秦及汉初刑罚体系构造》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》第12辑,133页,社会科学文献出版社,2018。,也就是M336《具律》规定的“一人有数罪而非驾(加)罪也,以其重罪罪之(简127)”(21)荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,181页,文物出版社,2022。。因而,在对罪人犯罪逃亡且尚未归案的“论”中,需确定所犯本罪和亡罪,再择一重罪进行论处。此一阶段所论刑罚,无论以本罪还是亡罪所论刑罚,都应是规定罪行对应到刑名体系中的正刑。(22)秦及汉初的刑名体系参见陶安:《秦律刑罚等序研究序说》,载徐世虹等:《秦律研究》,264页,武汉大学出版社,2017。

基于此正刑,还需根据罪人爵位等身份属性才能确定最终的该当刑。据前引律文“有罪当完城旦舂、鬼薪白粲以上而亡,以其罪命之”,当命之罪包括耐鬼薪白粲罪。秦及汉初的鬼薪白粲刑并非刑名体系中的正刑,而是特殊身份者犯当论“完城旦舂以上”之罪的替代刑罚,可见“命”前“论”的阶段考虑了身份因素。同理,对于已属刑徒身份的再犯罪逃亡,论罪则需根据身份不同分别论处最终刑罚。(23)不同身份刑徒再犯罪后当论刑罚的梳理,可参见陶安:《秦律刑罚等序研究序说》,载徐世虹等:《秦律研究》,266页,武汉大学出版社,2017;张传玺:《睡虎地秦简〈法律答问〉“狱未断”诸条再释——兼论秦及汉初刑罚体系构造》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》第14辑,164-171页,社会科学文献出版社,2018。总之,无论是“命”还是“令出会”之罪都是在犯罪逃亡人员缺席审判的场合下,于本罪和亡罪中择一重罪,再结合罪人原身份确定的该当刑所对应之罪。当然,在现实当中,也不能排除犯罪事件案发后而官府尚不能明确犯罪人员的情形,此情形下只需基于犯罪情节论定罪名予以“命”。综上,材料(1)中应当“命”的“完城旦舂、鬼薪白粲以上”罪,具体说来则包括从完城旦舂、鬼薪白粲罪再到刑城旦舂、死罪的罪刑序列。

二、秦及汉初两条律文解析

明确“命”所涉及之罪后,再来看材料(1)的论罪逻辑。逃亡罪人在“命”后而被捕得,一般情况下“以其罪论之”,但本罪为完城旦舂、鬼薪白粲罪则加刑至黥城旦舂。论者或以为“以其罪论之”是在本罪刑罚基础上叠加亡罪而确定,如逃亡罪人被论为“完城旦舂罪”在命后捕得,即视作完城旦舂的刑徒逃亡论处,获刑 “黥城旦舂”。同理,若本罪为“黥城旦舂罪”在命后捕得,在本罪叠加亡罪后最终论处则上升为黥劓城旦舂。然而,“以其罪论之”仅从表述上看,似应看作依其此前所确定的本罪论罪,并不能明显看出存在本罪叠加亡罪的逻辑。《二年律令·具律》载“鞠(鞫)狱故纵、不直,及诊、报、辟故弗穷审者,死罪,斩左止(趾)为城旦,它各以其罪论之(简93)”(24)张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕》(释文修订本),22页,文物出版社,2006。,该简“以其罪论之”是指“死罪”以外之罪的情形都以对应之罪论处,同样看不出论罪是否存在加减情节。

不可否认,罪人逃亡期间被“论”后,原有的法律身份即被“论”后刑罚所对应的身份取代。如睡虎地秦简《封诊式》“□捕”节记录因盗牛逃亡而被“命”者的身份为“甲故士五(伍)”(25)睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,150页,文物出版社,1990。,对其身份特意强调“故”,邹水杰认为“官府也已经论定其罪,说明此时他已经是罪犯的身份”(26)邹水杰:《论秦及汉初简牍中有关逃亡的法律》,17页,载《湖南师范大学社会科学学报》,2019(1)。。但是,犯罪逃亡的罪人在被“命”后,以新身份被官府控制后的论罪逻辑,可能依然遵循数罪从重的原则。亡人在审判定罪后依然处于在逃期间,一方面身负此前论定之罪,另一方面又有因继续逃亡而得的亡罪。因为逃亡者在官府造籍中的身份降为对应的罪人,此时可能需依据此种罪人身份来确定新的亡罪。“命”后被捕得的论罪方式即在论定之罪和新定亡罪中选取重者来论处。

根据逃亡犯罪适用“数罪从重”的论罪逻辑,材料(1)中“有罪命而得,以其罪论之”,可做如下解读。首先,M336《亡律》载“城旦舂亡,黥复城旦舂。鬼薪白粲亡,黥为城旦舂。不得者皆命之(简230)”(27)荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,195页,文物出版社,2022。,可见以城旦舂和鬼薪白粲身份逃亡所获刑罚为黥城旦舂罪。其次,可将“有罪命而得”根据所命之罪分类:其一,“命罪”为完城旦舂、鬼薪白粲罪,此时轻于该身份逃亡获的黥城旦舂罪,捕得后以后者重罪论处黥城旦舂;其二,“命罪”为黥城旦舂罪,“命罪”同于亡罪,最终论处黥城旦舂;其三,“命罪”为自黥劓城旦舂罪至死罪,“命罪”重于亡罪,最终按原“命罪”论刑。

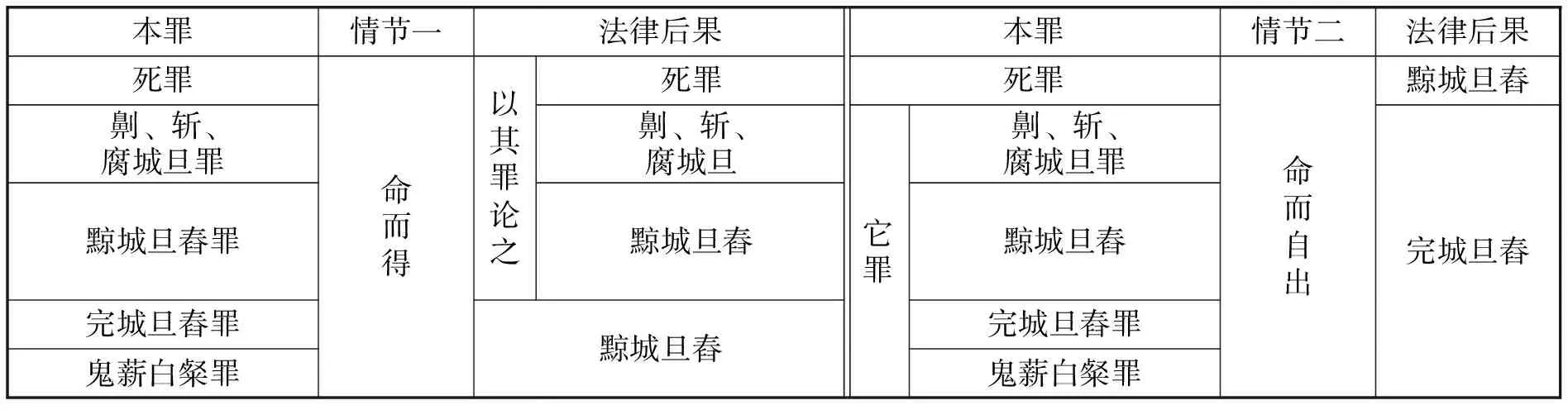

材料(1)律文后半部分又规定了“命”后亡人“自出”的论罪逻辑,最终论罪因有自首情节需要减罪论处,减罪的原则即以前述“命而得”所论之罪再予以减等论处。完城旦舂、鬼薪白粲罪到府(腐)罪在本罪“命而得”后所论皆为施加肉刑的刑城旦舂基础上,减一等皆为完城旦舂;死罪减一等则为黥城旦舂。至此,可将材料(1)律文所包含各类情形归纳成下表(表1):

表1 张家山M336《亡律》简251—252律文结构

以上是对汉初律中两条有关罪人犯重罪逃亡被“命”后捕得和自出的论罪规定,在秦简中亦有相似律文。《岳麓书院藏秦简(四)》第一组简是由105枚简编联组成的秦单篇《亡律》简册(28)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,前言,上海辞书出版社,2015。,已有论者指出其中的下引材料(8)与前引材料(2)内容相关。但由于对该条律文尚有存疑字形,学界既有研读成果争议较大。整理者释文为:

(8)佐弋之罪,命而得,以其罪罪之。自出殹(也),黥为城旦舂。它罪,命而得,黥为城旦舂,其有大辟罪罪之。自出殹(也),完为城旦舂。(简051/2081、052/2039)(29)

关于本条简文的理解,既有研究主要在“佐弋之罪”“大辟罪”的含义以及整条简文的律义结构上存在争议。“佐弋之罪”,整理者注“犯罪之人”(30)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,55-56、77、77页,上海辞书出版社,2015。,欧扬进一步认为其为“佐弋官署之罪人”(31)欧扬:《从岳麓秦简〈亡律〉“佐弋之罪” 条探析秦律篇汇编》,载清华大学出土文献研究与保护中心主编:《长沙五一广场简与东汉历史文化学术研讨会论文集》,195页,清华大学出版社,2023。。京都大学“秦代出土文字史料の研究”班(以下简称京大研究班)认为“‘〇之罪’,通常表示罪行的内容与种类的情况比较多”,但“目前尚不清楚‘佐弋的罪’到底是指何种犯罪行为”(32)日本“秦代出土文字史料研究”班撰,张奇玮译:《岳麓书院所藏简〈秦律令(一)〉译注一(下)》,载西北师范大学历史学院等编:《简牍学研究》第10辑,108-109、109页,甘肃人民出版社,2020。,华东政法大学出土法律文献研读班也认为“此处指刑罚”(33)华东政法大学出土法律文献研读班:《岳麓简秦律令释读(一)》,载王沛主编:《出土文献与法律史研究》第8辑,212页,法律出版社,2020。,丁义娟认为具体指“黥为城旦舂以上”罪(34)丁义娟:《简牍所见秦及汉初犯罪后逃亡刑罚适用规则解析》,载武汉大学简帛研究中心主办:《简帛》第25辑,169页,上海古籍出版社,2022。。

然而细审图版,简首二字墨迹漫漶难识,与岳麓秦简《亡律》简007/0782两处“佐弋”字形对比差异较大,二字释作“佐弋”不妥。另外,释作“弋”字的残留墨迹尚可,与岳麓秦简其他“死”字近似,或可释为“死”,具体可参下字形对比表(表2)。第一字墨迹几无,“弋”若释“死”,则第一字更不可定为“佐”,因而暂将“佐弋之罪”释为“□死之罪”。基于此,“□死之罪”则不便曲折地理解为某类特定官署的罪人,而应是多数学者推测的某类刑罚对应之罪,且极可能就是死罪。字形无法确认的情况下,则可从律文语境进一步分析其可能性。

表2 岳麓秦简051/2081 第二字与秦简“弋”“死”字形对比表

至于简文中的“大辟罪罪之”,还需首先交代其图版情况。“大”和“辟”二字紧靠且只占一字空间,其下有符号“=”,其后为简051/2081最后一字“罪”,简052/2039简首亦为符号“=”。整理者认为第一处“=”为合文,而第二处为重文,故可以释读为“大辟罪,罪之”,而“大辟罪”据传世文献记载则为死刑。(35)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,55-56、77、77页,上海辞书出版社,2015。京大研究班则认为:“被释为‘大’的字与后面的‘辟’字连在了一起,怀疑可能是误添了笔画……‘辟罪’在睡虎地秦简中有文例,与‘避罪——想要逃避罪行’相同。”(36)日本“秦代出土文字史料研究”班撰,张奇玮译:《岳麓书院所藏简〈秦律令(一)〉译注一(下)》,载西北师范大学历史学院等编:《简牍学研究》第10辑,108-109、109页,甘肃人民出版社,2020。正是因为对以上两个罪名概念理解上的模糊,从而导致既有研究对整体律文含义的认识上尚存在诸多不清晰之处,诸如“佐弋之罪”和“它罪”的罪行内容以及对应关系为何,不同罪行最终所获不同刑罚的逻辑为何?

从岳麓秦简本条亡律的内容看,同样在罪行论处上特别区分“命而得”和“自出”的不同情形,这与前文材料(1)汉律的内容相似。其中“□死之罪”在“命而得”则“以其罪罪之”即按照其所“命”之罪论处,“自出”则获刑为“黥城旦舂”。根据上文梳理的材料(1)条文结构示意图可以看出,汉初律令中只有死罪在“命”后自出获刑为“黥城旦舂”,死罪以外的其他罪自出则都是获刑“完城旦舂”。所以,岳麓秦简本条亡律中的“□死之罪”可能就是“死罪”,后文与死罪对应的“它罪”,即是前节所论当“命”诸罪中除“死罪”以外的其他罪。(37)陈迪和鹰取祐司认为秦代被“命之”之人范围较汉初狭窄,为刑罚更重的黥城旦舂以上的逃亡者。笔者认为或不存在此种差异,相关说明见拙作:《岳麓秦简〈亡律〉所见舍匿诸条律文解析》,载邹芙都、赵国壮主编:《西部史学》第8辑,41-42页,西南大学出版社,2022。

至于律文后半部分中“它罪”层级的内容该如何理解,首先需要说明“大辟罪罪之”的具体所指。整理者认为“大辟”属于合文,此说与秦汉简帛文献所见合文格式不符。目前的秦汉出土文献中,省笔合文是更为常见也更为典型的合文现象,林素清对符号“=”的研究认为“所谓省笔合文就是:当复合词含相同或相近笔画,或一字的形构可以在另一字中完全获得时,可以采用合并的方式省略重出的部分”。(38)林素清:《论先秦文字中的“=”符》,载《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第56本第4分,1985。实际上“大”和“辟”并无相同或相近笔画,合写时也就没有可省略部件,因而将这种书写格式称为合文并不合适。另外,“大辟”多理解为死刑或死罪,然而上面的论述已经指出“□死之罪”可能就是“死罪”,作为“死罪”的“大辟”就无法被囊括到“它罪”当中。笔者认同京大研究班指出的“大”字为误添笔画的观点,所以“大”字多余,“辟”后“=”为重文符号,简文当释读为“其有辟罪,辟罪之”。(39)关于此字形,有论者认为其并非由“辟”和“大”两个构件组成,完整字形是岳麓秦简中“辟”字一种少见的写法,可备一说。参见董宇航:《岳麓秦简标识符号补释》,载王沛主编:《出土文献与法律史研究》第12辑,118-121页,法律出版社,2022。但是这里的“辟”并非“逃避”之“避”,而是“刑”之意。《尚书·吕刑》:“墨辟疑赦,其罚百锾,阅实其罪。劓辟疑赦,其罚惟倍,阅实其罪。剕辟疑赦,其罚倍差,阅实其罪。宫辟疑赦,其罚六百锾,阅实其罪。大辟疑赦,其罚千锾,阅实其罪。”刘起釪指出:“刑、辟实一,一为法律中各种定刑之名,一为该刑执行时之名。”(40)顾颉刚、刘起釪:《尚书校释译论》,1994、2013页,中华书局,2005。秦简亦见“辟”作“刑”,睡虎地秦简《秦律十八种·尉杂》“岁雠辟律于御史”,整理小组注“辟律,刑律”。(41)睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,64-65、51页,文物出版社,1990。吴雪飞考察先秦秦汉司法术语中的“辟”字,列举了大量例证指出“辟”有“法或刑”的含义。(42)吴雪飞:《先秦秦汉司法术语中的“辟”》,载《南都学坛》(人文社会科学学报),2014(1)。据此“辟罪”可解作“刑罪”,当然是不包括“□死之罪”——“死罪”在内,也就是秦及汉初习见的“刑城旦舂罪”。需要指出的是,秦简中本就可见不少表示肉刑的“刑罪”,如睡虎地秦简《秦律十八种》“公士以下居赎刑罪、死罪者,居于城旦舂……”(简134)(43)睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,64-65、51页,文物出版社,1990。但是,秦汉律中的“辟罪”却仅仅见此一列。或可推测,“□死之罪”和“辟罪”已非当时习用的法律术语,因而对应本条的汉初律在用词上发生较大变化。

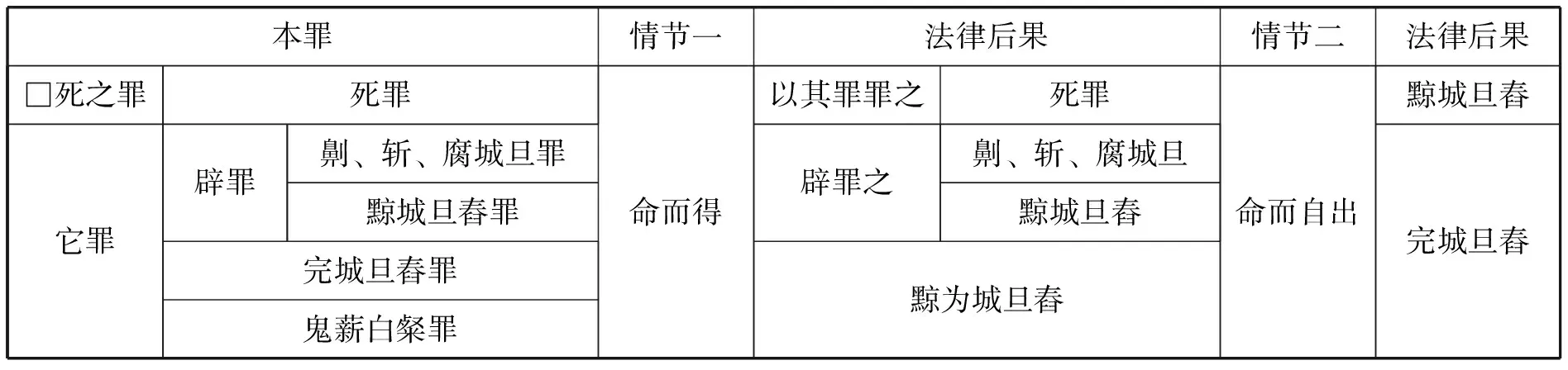

明确“辟罪”的含义,再看“它罪,命而得,黥为城旦舂,其有辟罪,辟罪之。自出殹(也),完为城旦舂”的律义就十分清晰了。“它罪,命而得,黥为城旦舂”是关于“它罪”的一般规定,但是“它罪”中“辟罪”则按照其原来的本罪“辟罪”论处,因而“命而得”后被“黥为城旦舂”的只是完城旦舂、鬼薪白粲罪这一类型犯罪。至于后面的“自出也,完为城旦舂”则表示无论完城旦舂、鬼薪白粲罪还是刑城旦舂罪,自出后所获的刑罚都是完城旦舂。根据上述分析,可将岳麓秦简本条《亡律》的律义总结如下表(表3):

比较秦律和汉律的两处规定,汉初张家山汉简的律文结构是“有罪命”的前提下,分“命而得”和“命而自出”两种情形分别说明“完城旦舂、鬼薪白粲以上”罪逃亡被命后的不同处罚规定。与此不同的是,岳麓秦简《亡律》则是将“完城旦舂,鬼薪白粲以上”罪分为“死罪”和“它罪”两个层级后,再对两个层级的犯罪逃亡人员分别说明其“命而得”和“命而自出”的所论刑罚。相同的是秦律和汉律规定的犯罪主体都是该当刑在“完城旦舂,鬼薪白粲以上”罪的逃亡者,更重要的是这些不同该当刑的逃亡者在“命而得”和“自出”之后所获得刑罚在秦汉律中是相同的。

表3 岳麓秦简《亡律》简051/2081、052/2039律文结构

需要补充说明的是,两条律文都是一般性规定,对于一些情况特殊的犯罪行为,在具体适用中会有调整。岳麓秦简《亡律》载“子杀伤、殴詈、投(殳)杀父母,父母告子不孝及奴婢杀伤、殴、投(殳)杀主、主子父母,及告杀,其奴婢及子亡已命而自出者,不得为自出(简013/1980—014/2086)”(44)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(四)》,43页,上海辞书出版社,2015。,律文规定对家庭内以卑犯尊的犯罪,罪人“已命而自出”不能视为自出,即不能适用上述“命罪”自出减等一般规定。同样论罪逻辑还见于《汉书·刑法志》,汉文帝刑制改革载“吏坐受赇枉法,守县官财物而即盗之,已论命复有笞罪者,皆弃市”(45)班固:《汉书》卷23《刑法志》,1099页,中华书局,1962。。张建国先生认为,此处意为官吏受赃枉法和监守自盗犯罪逃亡被论命后,在逃亡期间又犯有“籍笞”之罪,到案后直接论处弃市。(46)参见张建国:《前汉文帝刑法改革及其展开的再探讨》,载张建国:《帝制时代的中国法》,193-194页,法律出版社,1999。官吏论命后再犯重罪则加重论处死罪,可见为严惩官吏在官犯罪在论罪原则上同样突破了一般规定。总之,除特殊犯罪情节,一般犯罪的“命者”在被抓捕和自出到案后,秦代亡律的论罪原则为汉初律所继承,但律文语言因时代演变被进行了较大改造,由此或可管窥律令沿革视角下的汉承秦制。

三、文帝刑制改革后的“命罪”

《汉书·刑法志》记载了汉文帝十三年(前167年)的刑制改革,其中丞相张苍、御史大夫冯敬奏言涉及废除肉刑和刑期改革两大制度改革。中日学者对该文本近百年的研究基本还原《汉书·刑法志》改制文本书写原貌,尤其是厘清了各类刑徒的刑期问题。(47)相关学术史参见李力:《秦汉法制史研究的两桩公案——关于〈汉旧仪〉〈汉书·刑法志〉所载刑制文本解读的学术史考察》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》第10辑,186-195页,社会科学文献出版社,2016。胡家草场汉简新见四枚竹简,内容就是汉文帝刑制改革中有关刑期的规定,新材料不仅补充了《刑法志》文字讹漏,还提供了改革后“命”所适用罪名范围的新认识。随着刑罚改革的重大变化,对被命逃亡罪人的论罪原则的变化情况,尚需更多材料的公布予以揭示。但根据与文帝刑制改革时隔不远的走马楼西汉简所见狱讼文书,能够尝试梳理出“命者”论罪方式变化的初步认识。

胡家草场汉简律文在刑期规定结束后所续写简文为“其日未备亡,及诸有罪命鬼薪白粲以上,不自出”(48)李天虹:《汉文帝刑期改革——〈汉书·刑法志〉所载规定刑期文本与胡家草场汉律对读》,载《江汉考古》,2023(2)。,值得注意的是,此时应当被命的罪称作“鬼薪白粲以上”,不再是秦及汉初律的“完城旦舂、鬼薪白粲以上”。前文已经指出,文帝废除肉刑前,鬼薪白粲是特殊身份者犯当论城旦舂之罪的替代刑罚,无爵者所论的完城旦舂适用于有爵者时即为耐鬼薪白粲,两个罪名在执行时并无明显轻重上不同。因而,肉刑时代“命”可适用之罪应完整表述为“完城旦舂、鬼薪白粲以上”,不可省写为“鬼薪白粲以上”。

汉文帝刑罚改革后,“完城旦舂”为五岁刑,“耐鬼薪白粲”为四岁刑,两者因刑期不同存在明显轻重差别。因而,胡家草场汉简的“命鬼薪白粲以上”之罪当然包括更重的“完城旦舂”。根据《汉书·刑法志》的记载,在完城旦舂以上还包括髡钳城旦舂、髡钳城旦舂笞三百、髡钳城旦舂笞五百和死罪。(49)班固:《汉书》卷23《刑法志》,1099页,中华书局,1962。走马楼西汉简狱讼文书载有数例命罪,目前所披露的案例可见“命髡钳城旦”“命髡钳笞百釱左止为城旦”“命髡钳笞百二百二百釱左右止城旦”“命弃市”(50)参见邹水杰:《秦汉时期的“命罪”及其管理模式探析》,载《社会科学》,2023(7)。,所命皆属于“鬼薪白粲以上”的罪名。与《汉书·刑法志》简略的刑罚名比较,欧扬认为“走马楼西汉简所见的司法官吏多以全称书写刑罚”(51)欧扬:《走马楼西汉简刑制史料初探》,载邬文玲、戴卫红主编:《简帛研究二〇一八》(秋冬卷),228页,广西师范大学出版社,2019。对于文帝刑罚改革后“完为城旦舂以上”罪的刑制结构可参考此文。。需要指出的是,走马楼西汉简还有一例不属于“鬼薪白粲以上”的罪名,见下一案卷:

(9)七年三月丁丑朔癸未,临湘令寅谓南乡,告尉、别治长赖、醴陵,敢告寿陵、西山主:不智(知)何人非纵火时擅纵火,烻燔梅材、茭草。不智(知)何人亡满卅日不得、出,驾(加)论命不智(知)何人耐为隶臣,得、出,有后请(情)。□□□(简0176+0181)(52)参见邹水杰:《秦汉时期的“命罪”及其管理模式探析》,载《社会科学》,2023(7)。后文所引走马楼西汉简皆出自是文,为避文烦,不再单独出注。

简文中以“耐为隶臣”的罪名“命不智(知)何人”,该罪行显然在鬼薪白粲以下。从前引汉初律“耐隶臣妾罪以下,论令出会之”来看,对于耐隶臣罪原本应“令出会之”,但此时已经改为“命”的方式。保科季子在对“亡命”词意变迁的考察中指出,西汉中期以后“亡命”使用泛化,东汉初具备了脱离户籍的一般含义。(53)参见保科季子:《亡命小考——兼论秦汉的确定罪名手续“命”》,载武汉大学简帛研究中心主办:《简帛》第3辑,352-355页,上海古籍出版社,2008。换言之,只要脱离户籍管控都可称作“亡命”,“亡命”可以适用于任何等级的逃亡罪。从本案记录看,“命”仅适用于重罪的限制在汉武帝时期已经被打破,至于此种变化更早到文帝刑罚改革以后的哪个节点则尚不清楚。

简言之,“命”适用的罪名随着文帝刑制改革出现调整,到武帝时期已不再仅限定于重罪。与此同时,从上引走马楼西汉简的案卷看,对逃亡者“命罪”的确定方式也与此前迥异。论者据走马楼西汉简狱案文书认为,“‘命罪’皆在所犯之罪上增加‘笞一百’‘笞二百’不等的处罚或加重一等刑罪”(54)参见邹水杰:《秦汉时期的“命罪”及其管理模式探析》,载《社会科学》,2023(7)。,所论出现两种确定“命罪”的方式不免存有疑虑。上引“非纵火时擅纵火”案中,王勇已经指出本罪为耐司寇(55)参见王勇:《对走马楼西汉简“非纵火时擅纵火”的考察》,载中国文化遗产研究院编:《出土文献研究》第18辑,159-160页,中西书局,2019。,最后论命耐隶臣或基于加罪一等的原则。至于加笞的情况则见以下两处:

上引两简可能都是盗窃犯罪后逃亡的案件。第一个案件中的盗赃值为“三千六百卅”,最终加罪论命“髡钳笞百釱左止为城旦”。胡家草场汉简《盗律》“盗臧(赃)直(值)六百钱以上,髨(髡)为城旦舂(简1374)”(56)荆州博物馆、武汉大学简帛研究中心:《荆州胡家草场西汉简选粹》,16页,文物出版社,2021。,因而案件中罪人所犯盗罪本应论处髡钳城旦,最终实际加论之罪比盗罪重一等。第二个案件中简文有残,尚缺“髡钳笞百”后内容,与第一个案例比较,可能所缺内容也是“釱左止为城旦”。因而,以上两个案件都说明,犯罪者实施犯罪后逃亡,对其进行的缺席审判是在本罪基础上加罪一等论罪。故而,不能将增加“笞一百”“笞二百”的处罚看作此时确定“命罪”的原则之一。实际上,这种犯罪逃亡后将本罪加重一等之罪作为“命罪”的论罪原则,同样见于罪人逃亡而官府尚未命就被捕得的情形。

(12)宫司空鞫,论耐【乘】之为司寇。气(乞)鞫不审,去亡,未命,得,驾(加)论耐鬼新(薪)输采铜。(简1656+1607)

此案件中的乘之,初犯之罪为耐司寇,后又不服判决乞鞫,在乞鞫不审后又逃亡。《二年律令·具律》“罪人狱已决,自以罪不当,欲气(乞)鞫者,许之。气(乞)鞫不审,驾(加)罪一等(简114)”(57)张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕》(释文修订本),24页,文物出版社,2006。,乘之在初犯之罪耐司寇基础上因乞鞫不审论罪耐隶臣。乘之在官府启动“命”程序前就被抓获,实际论耐鬼新罪,较耐隶臣罪重一等。据此,走马楼西汉简对犯罪逃亡的论罪逻辑是在本罪基础上加罪一等论处,已非秦及汉早期“二罪从重”的论罪原则。由此,也可看出缺席审判所论“命罪”,就是比照犯罪逃亡捕得时在场审判所确定罪名而得,自然其论罪逻辑也是“加罪一等”。

至此,依据走马楼西汉简可以推知,此时对犯罪逃亡者缺席审判论定“命罪”的原则是“加罪一等”。前文对秦及汉初两条律文解析中,厘清了逃亡罪人在被“命”后捕得和自出情形下,如何依据此前所论“命罪”而确定最终当论罪名。目前所见走马楼西汉简皆只节选了完整案卷中的部分内容披露,上引案件中“命者”最终所获之罪不得而知,因而难以准确还原此时的处理原则。文帝刑罚改革核心可能是以废肉刑和立刑期为重点的刑罚体系改革,但由此也会带来具体犯罪中论罪逻辑的演变,上述对“命罪”确立原则的分析可窥见一二。后续随着胡家草场汉简律令和走马楼西汉简完整司法卷宗的公布,这些问题或可得到进一步解决。

新出张家山M336所见《亡律》简251—252解决了此前关于M247《具律》简100的释文补释争议,提供了汉初重罪逃亡者在被“命”后论罪原则的完整律条。通过考查秦汉文献,罪人犯罪并逃亡,官府掌握犯罪情节即进入诉讼程序,在罪人未到案的情况也可进入缺席审判,并在“论”的环节基于案件情节、身份属性对尚处在逃亡过程中的罪人定罪量刑。“论”的环节之后,秦及汉初对量刑为“完城旦舂、鬼薪白粲以上”罪逃亡者采取“命”的程序,“命”是削除民籍、载入命籍乃至公开通缉等多种官方行为的总和。至于逃亡罪人在被“命”后的论罪方式,M336简251—252和M247简100规定死罪和刑城旦舂罪在“命”后捕得则按本罪论处,完城旦舂、鬼薪白粲罪论处黥城旦舂;“命”后自出,死罪减为黥城旦舂而它罪减为完城旦舂。这一论罪方式体现了“数罪从重”和自出减等的论罪原则。补正释文后的岳麓秦简《亡律》简051/2081、052/2039律义清晰,所规制内容与前述汉初二律内容一致,但立法语言在秦及汉初发生较大变化。作为治狱程序的“命”,文帝刑罚改革后依然在被使用,只是“命”的对象随着改革调整为“耐鬼薪白粲罪”以上。从新见走马楼西汉简狱讼文书来看,“命罪”的范围已经开始打破仅适用于重罪的限定,“亡命”一词逐渐剥离原有的治狱程序内涵,在此后开始广泛用于各类逃亡。同时,走马楼西汉简司法文书还提示,当时对逃亡者缺席审判确定当命之罪的原则已非前期的“二罪从重”,而是依据本罪结合逃亡情节“加罪一等”论罪。