论诸司体公案小说中判词的文体特征及其法文化意涵

崔蕴华?吴语

摘 要|《详情公案》《详刑公案》《律条公案》是明代诸司体公案小说成熟的代表,这些公案小说中的判词既与传统判词在一定程度上相似,又呈现出不同于传统法律文书的判词的一面。明代公案小说中的判词作为法律文书与小说重要组成部分,在晚明文坛中有重要地位,而现代法学与文学研究领域却对公案小说背后的文学性与法律性有严重忽视。它不仅以书面的形式映射我国古代司法活动,并且反映出古代的法律制度、民众的法律意识、社会面貌等多方面内容,也展现出古代法律与礼教、习俗之间的互动关系和规律。深入研究其蕴含的文学价值和法律价值,能够对公案小说判词在推动文学与法律发展中的作用有更进一步的了解。同时,这些判词展现出了丰富的法律文化,其中的礼法文化、刑讯文化、重刑主义、清官神断以及民众的畏讼观念,都是我们立足于传统文化研究法律与文学的互动、法律文化成型与发展的宝贵资源。

关键词|明代公案小说;判词;法律文化;文学与法律

一、绪论

公案小说中的判词既关涉文体书写,也关涉法治文化。对传统法治文化的理解已不再停留于对官方史料记载的分析上,许多研究以通俗文学作品为材料进行,许多正史之外的文学作品都从民间视角描绘民众的法律生活,以此为材料则能够把握“小传统”,能够发掘其与以正史为材料进行研究的“大传统”之间的偏差与互动,能够弥补仅从制度制定角度考量传统法律而对制度实施层面具体情况的疏忽。[1]目前,学界对于明代公案小说以及判词都各有研究,但是对公案小说中的判词进行的研究很少。在明代公案小说方面,学者的研究多聚焦于明代公案小说这一文学形式的源流版本、文学成就、编纂动机与编纂方式等方面的文学考证,而对判词略有着墨。[2]换言之,在判词研究方面,明代公案小说中的判词并不是学者们选取的主要材料。汪世荣在《中国古代判词研究》中的研究对象是从唐代到清代的全部判词,其从判词的分类、创作、监督、作用与成就等几方面对判词进行了系统性研究与整理。当然,也有一些学者注意到了以公案小说中的判词为材料进行民间法律文化考察的视角,[3]虽然这些学者对明代公案小说与法律文化有所聚焦,但是学者们的研究重心都不在判词这一材料上,大多数只是一笔带过。

本文的研究基于学者们各方面的考证和论述,选取晚明成熟的诸司体公案小说《详情公案》《详刑公案》《律条公案》为材料,以文献整理和对比分析为主要方法而展开,一方面从文学与法学两个角度阐释判词在这一特殊文体形式中的双重价值;另一方面从历史背景和制度语境入手,探究这些判词所体现的法制文化内涵。

二、文中之判:诸司体小说中判词的文体建构和结构特征

明代公案小说是晚明兴起的一个小说类型,它以清官决狱断案为主题,以状词、诉词和判词为叙事结构骨干。这使它和其他的文学中的公案描写呈现不一样的书写形态:既有文学形式和叙事风范,亦具备了诉讼实用功能。通过诸司体公案小说的案件类别划分,可以看到小说案件所涉及的领域是相当的广泛,其作者或者编者希望可以通过公案小说这样一种文学样式来表达自己对法律实践中的各种不满与期冀。虽然有一些故事抄袭于前朝,但现实指向性非常明确。同时由于明代出版行业的繁荣以及印刷技术的普及,为一大批公案小说的出版与流传奠定了基础。因此,在公案小说中出现的判词便成为创作者继承前代文体而彰显自我意识的独特形态。

从小说文体的发展背景来看,《详刑公案》《律条公案》《详情公案》等书判体公案小说集是在继承了三种文体模式的基础上产生的。其一是以《百家公案》为代表的传记体公案小说集。此时形成了较为固定的写作模式,有案由、错判、再判、总结评价等四部分;同时出现了鬼怪动物告状等志怪案件;还有半文半白的语言等。其二是法家书的传统。“门类”正是宋元明清的法家书典型的分类方法,其影响主要体现在分门别类的方法和判文引用上。孙楷第说《详情公案》等书“似法家书非法家书 似小说亦非小说”[1],正是因为详情公案既有正式判官判文判词的特点,又有许多文学加工。其三是宋元时期“说公案”及话本小说的文学传统。书判体公案小说集的叙事语言文白夹杂,有的篇目也运用时空变换或倒叙、穿插等小说技法,设置了曲折的情节,同时侧重于剖析犯罪心理,这些特点都跟白话短篇小说很相近,也体现了文学趣味,有别于一般的判文判词。

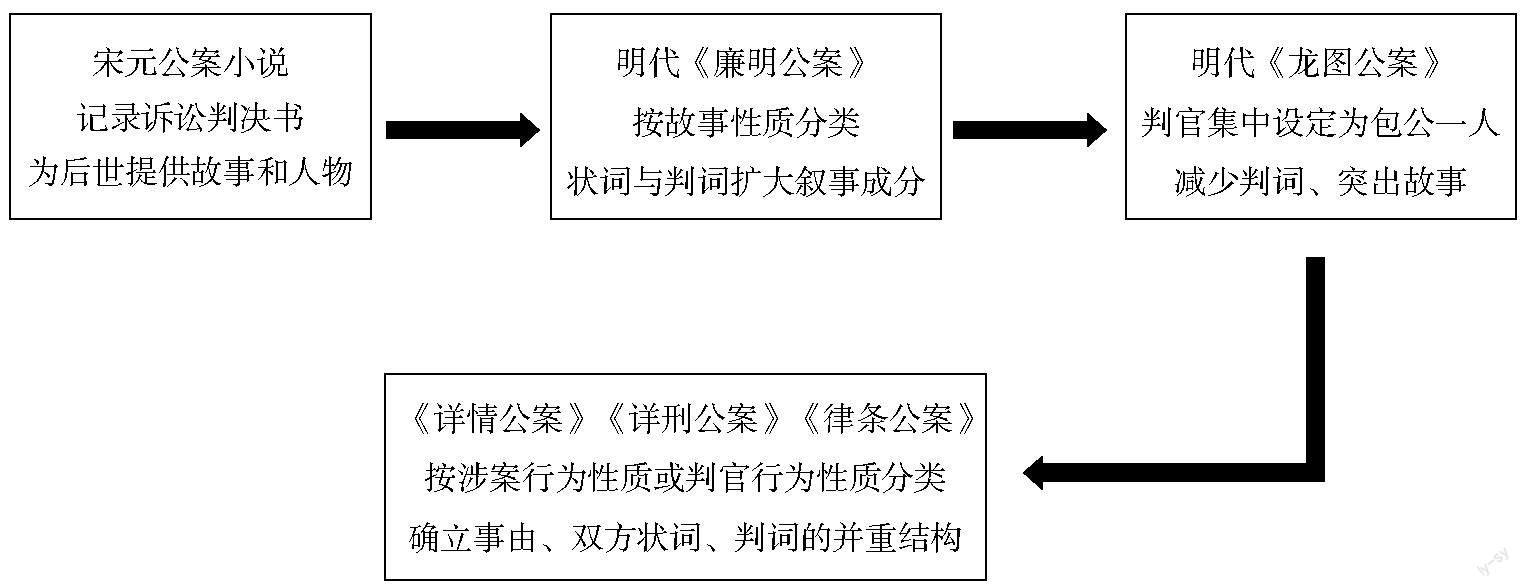

学者曾把公案小说的发展重要节点简要概括为:宋元说话中的公案、明朝公案小说重要文本《廉明公案》、另一重要文本《龙图公案》、晚明的《详情公案》《详刑公案》等。[2]其各自代表的意义如下图所示:

从明代公案小说创作的发展与流变看,《详刑公案》《律条公案》《详情公案》等晚明时期创作的单传体小说的判词,有区别于之前明公案小说的特点。比之略早的《廉明公案》中,判词只是精剪小说中的故事而成,将白话小说中的案情浓缩改写成较为骈偶的句式。《诸司公案》则不同,多数故事的判词相当长,而且堆砌出许多名物典故,和唐代考试的判词相似。[3]作为小说的编写者,为了获取商业利益增长篇幅,余象斗在《诸司公案》中的判词写作篇幅很长,这种言不及义的判词写来简单,比改编小说更为容易,只需要参考诉讼秘本中的“套话”。而更晚的《详刑公案》《律条公案》《详情公案》,除了使用讼师密本文例改变成小说,还使用新种类的材料创立新的形式,为传说的断案故事拟判,形成了独立的文学体系,成为了不同于讼师判文的真正小说集。[4]

晚明的公案小说集不仅进一步强化了公案小说题材的独立,而且标志着公案小说文体开始走向独立。[5]这种短篇小说集在文学性与法律价值上都具有不可忽視的意义,而判词作为法律中的重要裁判文书,在小说中竟也成了不可或缺的部分,对这些晚明公案小说中的判词进行研究,对文学、法学等学术领域意义重大。

文学作品中的判词无论是从语言上、情节上还是情感表达上,都展现出不同于现实中的判官判词的风貌。因为文学作品中的判词所针对的拟判事实,是作者所创作的故事情节。明代公案小说中的判词作为文学性判文,在一定程度上不再像讼师秘本中的正式判词一样专注于追求司法实用性,而是归入纯文学文体范畴。因此,公案小说中的判词主要考虑的并非法律的规定,而是作者所认为的情理与文学作品本身所要求的表达效果。它源于生活又高于生活,是社会性、思想性与艺术性的完美结合。这类判词本身就具有相当高的文学价值,同时又因为判文的基本性质决定了案情叙事在判文中的重要地位,因此上述公案小说中的判文在叙事文学文体方面也有自身的价值。

作为文学性质的小说的一部分,判词在明代公案小说中具有很强的文学倾向,其在文辞上,骈散相间,用典贴切;在叙事上,叙事生动,情节曲折;在感情上,感情强烈,爱憎分明。这既与当时的科举拟判创作的要求有关,又与社会环境中百姓的审美兴趣有关。从《详情公案》《详刑公案》《律条公案》中的判词中,可以明显体会到其中蕴含的文学之美。

骈散相间,用典贴切。《详情公案》《详刑公案》《律条公案》中的判词不同于唐朝奢艳空洞的词藻堆砌,语言较为简单平实,一改骈文频繁用典而造成的繁缛之感。而用典贴切不堆砌,既能于无形之中表达自己的情感,又能使判文不失厚重感,具有艺术性。《详情公案》首卷《断细叩狂妪》一篇中,讲述了王司理半路遇到一个疯妇人言辞颠倒、状告罪情,原来老妇人是富商的正妻,因为相貌丑陋又无子,因而不受宠,而富商的妾室貌美能干又有子息,富商死后,妾室把持家务,苛待正妻,正妻生活贫困又饱受精神折磨,逐渐精神失常,常常沿街乞讨,颠三倒四状告苦楚,但是当地官员都认为她是疯子,并不予理睬,直到遇到王司理机敏,从疯妇人的话中听出了蛛丝马迹。王司理判词写道:

审得子以母为天,小无加大;妾以嫡为主,卑不逾尊。大舜之母至蹚,惟号泣而怨己;归妹之姊虽善,亦恒德以相君。稚子私囊,申夫人尚尔呵责;尊长任事,陈义门所以久居。故世无不是之萱堂,特患有不才之乱嗣。今殷氏为费牖之嬖妾,弘光乃倪氏之庶支。只合朝夕寅恭,奉唯诺于主母,惟应恪共子职,展定省于闺阁。乃忘姆训之三从,鸦振羽而搏凤;却效淫人之六逆,枭锐嘴而啄鸠。秉庸懦之易凌,不知收恤;任流离于道路,罔念懿亲。以今日执对于堂,且坚不认识;则昔日挫抑于内,必恣尔欺凌。强凌弱,贱压尊,岂为正妇之行也。天亲罔长上,殊惭令子规。宜服不敬不孝之刑,方为无仁无义之戒。姑念费牖惟一子,且留妾庶之两生。仍为倪氏过房,庶几老有所养;且为嗣子给照,庶可杜其所争。费脯、费镛偏证,还拟不合;弘光、立本堂任,俱可承宗。

通过这篇判词,可以看出,公案小说中的判词句式多变、骈散相间,既有迂回繁复的语言,如“乃忘姆训之三从,鸦振羽而搏凤;却效淫人之六逆,枭锐嘴而啄鸠”;又有畅达简明的描述,如“今殷氏为费牖之嬖妾,弘光乃倪氏之庶支。只合朝夕寅恭,奉唯诺于主母,惟应恪共子职,展定省于闺闹”、“以今日执对于堂,且坚不认识;则昔日挫抑于内,必恣尔欺凌”等表述。而这种骈散相间、既有迂回繁复、又有平实通俗的语言形式,在《详情公案》《详刑公案》《律条公案》等小说中随处可见。

同时,判词中不乏各种典故,作者通过引用典故,藻饰了语言,使其有历史的厚重。在判词中,典故的运用并非直接引用,而是通过“镕裁”,将经史之词加以删减改造,使之完美融合于判词中;既运用典故彰显文采,又不会显得过于繁缛。如本篇判词中,只有第二句和第三句用典,连用四个人物的典故,使语言读来充满气势与底蕴。“大舜之母”这一典故指舜的生母早死被后母苛待,但舜却始终以仁爱忠孝对待后母与庶弟,后母最后被感化,由此反衬出本案中妾室的恶毒和不知悔改。“归妹之姊”指嫡庶尊卑的制度即使是帝王的妹妹也不能违背,《周易》中有言“帝乙归妹,不如其娣之袂良也,其位在中,以贵行也”,讲的是帝乙将自己的妹妹下嫁给臣子,按照制度只能作侄娣,地位远不如嫡夫人,而即使尊贵如帝乙的妹妹,在出嫁后穿戴也不能穿戴的比嫡夫人好,只有嫡夫人有资格与诸侯共承宗庙祭祀,侄娣不能参与,这是不能违背的礼法;由此,反衬出妾室与其子的罔顾礼法、不分尊卑。“申夫人”之典故指北宋名臣吕希哲的母亲申国夫人教导儿子的故事,凡事都要循规蹈矩。“陈义门”指义门陈氏,陈氏家族恪守家规,秉持“忠孝节义”,整个家族聚族合炊,一同劳作,竟然做到了三百年不分家,唐僖宗御笔亲赠“义门陈氏”匾额加以赞赏。这四个典故通过人物名字表现在判词中,既对仗工整,又体现了尊卑礼仪自古以来的重要地位,从而反衬妾室母子的罔顾礼法,唯利是图。而这种巧妙化用、自然贴切的用典手法在这几本公案小说中随处可见。

叙事生动,情节曲折。判词的篇幅不大,但是在其中会展现出对案件原委案情的介绍,这些案情在描述中展现出很强的叙事张力;有的判词还有着一波三折的叙述个性,这与传统判词作为实用性文书所要求的的文词简介、表述准确等标准相去甚远。但这样的叙事方式增强了判词的可读性和完整性,有些判词还会用简明通俗、诙谐幽默的语言进一步增强叙事的生动性。这也是判词作为公案小说的一部分,深受读者喜爱的原因之一。《详刑公案·卷三》中,《周县尹断翁奸媳死》一篇,就在判词中展现出了一种既有韵律又有诙谐的生动叙事。这篇故事讲述的是老翁余国祯荒淫败俗,强迫长子和次子的儿媳与自己乱伦,幼子娶妻后,又打上了新儿媳的主意,还命令长子与次子的儿媳帮自己,新儿媳被侮辱后上吊自尽,由此,新媳的父亲状告此事。县令判道:“翁不翁、媳不媳,行同畜类,紊乱纲常;姆不姆、婶不婶,心符鸨鸟,败坏王章。”这里的语言就十分通俗生动。

明代小说中不乏情节曲折的情节,为了吸引读者,还有许多志怪题材,这种小说中的判词就十分具有故事情节的可读性,一波三折,非常吸引人。《详情公案·首卷》中有《辨非易金》一篇,讲的是一个略带奇幻色彩的故事:当地农民在田地中发现了一个装满金子的瓮,众人数过后发现有三百六十锭之多,赶紧派两个人抬着金子上交县堂。县主检查过后抬入衙门,结果第二天竟然发现金子全变为土块。由此,县主和衙门的众人都遭受了严刑拷打、屈打成招,但是却都不能说出金子的去向。刑部主事正好知晓了此事,他派之前抬送金子的两个壮汉来现场实验,发现还没有两百锭,二人就已经没有力气抬了,何况之前的有三百六十锭之多,由此断定,之前的金子确实为土块。,从而还衙门中人清白。这里的判词写的就十分曲折,首先,他写道“审得林沂阳素敦清节,恪守官箴”,這是对县主的整体评价,说明了县主的人品清廉正直,为后文私藏金子的误会形成逻辑不通之处。接着,判词写道“明日视之,悉变为土块”,由于这种不符合常理的事情在县主的领导下发生,自然会怀疑到县主身上,这与之前第一句的人物评价形成了反差,使人不禁思考真相到底是什么,又该怎么才能还县主清白。接着,判词讲述了派两个壮汉重新抬金子的实验,发现果然是金子本来就有问题,让读者不禁佩服这一刑部主事的过人智慧。最后,判词写道“若何以土锭贮于瓮、埋于田?若何而先见是金,后复变土?果孰埋而孰幻之乎?则予不知其故也。以俟后之博物君子。”这一连串的疑问,也正是金子与土块之辨的核心疑问,但是并不能由判官给出解释,因此还留下了一些悬念,令读者自行回味与想象。可见,明代公案小说的判词并不避讳悬疑志怪之事,反而在情节排铺中善于设置悬念、造成反差,引导读者自行思考,一波三折的情节讲述形式也十分具有可读性。

感情强烈,爱憎分明。这些公案小说的内容主要展现的是各型各色的民事纠纷与刑事犯罪活动,从判词的用语来看,其对不法行为的呵斥厌弃之情溢于言表,具有极为明显且强烈的批判性;有关正义高尚、忠贞节妇的案件,作者也会不吝惜对角色的赞美。这样的判词不同于前朝论说中的中和委婉,情感表达也不如普通拟判那样丰富动人,具体表现为情感较为单一,但十分直接猛烈,一针见血,爱憎分明。如《律条公案·卷四》中《张判府除游僧拐妇》一篇,讲述的是张判府做梦梦到僧侣不检点,探查后竟发现,这寺庙里的僧侣不是好人,他们欺男霸女,强迫两名良家女子与自己一同生活,杀害其全家,还将其伪装为和尚三年有余;两位女子日夜念咒托梦于张判府,终于被张判府所救。张判府判道:

审得贼僧清虚、悟虚行法罔知,假抄化而云游方外;戒饭废驰,恣十恶而惨害乡村。杀其夫、戮其姑,逼周氏而披缁削发;毙其弟、剖其婶,勒樊氏而蓬梗飘零。尽入乡村,搜实寻虚如哨啰;夜投屋舍,取胎剖腹若倾囊。孕母何辜而至此,血胎何罪而罹斯?良善心全然牯没,慈悲念浑尔沦亡。王法峻恢,今秋典刑大辟;女清凛烈,身后砻碓刀山。斋人如觉、如真同谋济恶,辅助为非,例应减等,绞罪施行。拐妇周氏、樊氏身道垢辱,志在伸冤,解回原藉,守嫁悉从。

在这一判词中,作者对案情的描写中无一不透露着对犯罪者的唾弃,“贼僧”“罔知”“恣十恶”等字词充分体现了作者对犯罪者的形象评价之差;“杀”“戮”“毙”“逼”等四个动词连用,生动地体现了罪行之残忍;“剖腹”“血胎”等次更是增添了血腥的意味,更增强了对犯罪人的反感。而对于立志伸冤的两位被害人,则用“女清凛烈,身后砻碓刀山”的句子来形容,说明了作者对二人不畏暴力压迫、不同流合污、立志揭发罪行的欣赏。其中的爱憎分明之情,可见一斑。

判文本身是一种应用性很强的公牍文书,而作为公案小说的有机组成部分,小说中的判文已经和人物情节绾结在一起,具有独特的虚构性和叙事连贯性,判文这一文体与叙事文学文体关系颇为密切。吴承学先生指出:“因为判的前提是某一事件的发生,判文又包含对于事件的叙述和分析,判的结果便也是事件的终结。因此判文具有关于事件由来、发展及结局等简单叙事因素,具有一定的故事性,或者说具备发展成叙事文学的可能性和空间。”判文对叙事文学的影响,主要集中在公案小说这一文学文体上,并对叙事文学文体形态的发展起到了重要作用。具体如下:

首先,判文在叙事文学中起到了组织故事情节的作用。在《详情公案·卷四》中,有《郑刑部判杀继母》一案,在其中判词就明显承担着组织情节结构的作用。这一故事的基本案情较为简单:方大年十七岁时生母去世,父亲再娶张氏;而张氏凶悍跋扈、抗夫虐子,一日竟在争吵中持刀杀死丈夫;方大年见父亲被杀,奋不顾身夺刀又杀死继母张氏;由此,方大年被状告。起先县令认为方大年弑母之罪、罪无可恕,于是判道:

方大年乃逞匹夫之小忿,踊杀母之大憝。父仇纵不戴天,报难加于母氏。杀人虽以偿命,权犹属于士师。若姑念孝思,是知有父天而无母地;如藉口义激,将至伸孝子而屈法官。据法应坐凌迟,减等姑从斩决。

后秋季重辟时,刑部主事则认为子报父仇、天经地义,于是判道:

今大年义激于衷,忿彼悍牝;气配乎道,毙此恶枭。冒不韪之名,死而无悔;洗切齿之恨,奋不顾身。以亲罹刑,孝子谅当若是;为父剪逆,烈士谁曰不然。在陈氏有可诛之辜,死何足惜;特大年无杀人之柄,杖以戒专。

这篇小说的特点在于故事情节的展开全部围绕这两道判,以弑母事件的发生、审理、判决为顺序,且判文之间隐隐有呼应关系。这里的判文己不只是故事发展的关键一环,更在组织故事结构、推动情节方面起到至关重要的作用。

其次,判词作为明代公案小说中必不可少的组成部分,对公案小说这一文体的结构成型有重要作用。判词是司法审判程序中的最后一个环节,而公案小说的结构则包含了作案、报案、审案、判案等几个环节,显然,但凡涉及到判案就必然要有判词,因此判词与公案小说的结合是一种必然。从《详情公案》《详刑公案》《律条公案》中小说的结构来看,可以将小说结构分为事件简介、双方状词、官府判文三部分,其中原被告的狀词和判词是最为关键的两部分。而这充分显示了判词在这一叙事文体中的重要作用。到了晚明,公案小说已经形成了成熟的、确定性的叙事文体结构,如《详情公案》《详刑公案》《律条公案》,其中的故事讲述形式大多都是由事由、告状、诉状和判词几部分构成,而这种形式结构上明显受到判词的影响。

最后,判词在公案小说中还起到了总结人物和暗示情节发展的作用。判词在小说结尾,展示了对案件的概括、人物的评价、案件的裁决,作为情节的一部分,有些还具有暗示情节发展、总结人物命运的作用。《详刑公案·卷四》中《秦推府断良贱为婚》一篇中,门户显旺的丁氏家族中有丁爵未婚,丁爵家贫,与富商王福之女结亲,然而王福其实本来是家奴贱籍,因此丁氏家族族人状告王福和丁爵,而当时男女贵贱不一按照律法是不能成婚的,因此判官判道:

财利薰心,不顾点污白璧;厚妆援上,籍言绾系赤绳。葭倚琼枝,不叹姻缘弗称;鸟随彩凤,乌知匹配非宜。薰犹不辨,玉石扶同。

第一句是对丁爵和王福的人物总结,丁爵是“财利薰心”,王福是“厚妆援上”,一个想要钱,一个想攀附高门;而第二句则暗示了丁爵和王福之女的婚姻走向与人物命运,虽然王福之女是无辜的,但是由于身份地位的不匹配,及时他们已经成婚了月余,但是仍然避免不了被拆散的命运。

综上所述,一方面,明代公案小说中的判词自身具有一定的文学欣赏与研究价值;另一方面,判词在叙事文学文体形态的发展与成熟中也有着重要的作用。判词是明代公案小说中的重要组成部分,它不仅在叙事文学中组织着故事情节,标志着公案小说结构的定型与成熟,又起着总结人物和推动情节发展的作用。判词不仅以它独特的文体内核和艺术风采盛行于公案小说快速发展壮大的明代,还与这一叙事文学形态密不可分。

三、案牍之实:诸司体判词的法律功能

上述公案小说中的判词,文辞典雅颇具观感,同时在文采飞扬的背后仍能看到其对法律程序尤其是司法环节书写的谨慎与沉着。重要的刑事案件再审、死刑复核是司法裁判中必不可少的一环,更是司法纠纷寻求公正的重要纠错途径。在判词中,由于公案小说情节设置往往與伸冤有关,因此再审和复核也成为判词的明显情节,而这种通过再审或复核案件对受害者进行伸冤的文学创作模式,体现了创作者清醒的再审复核意识。

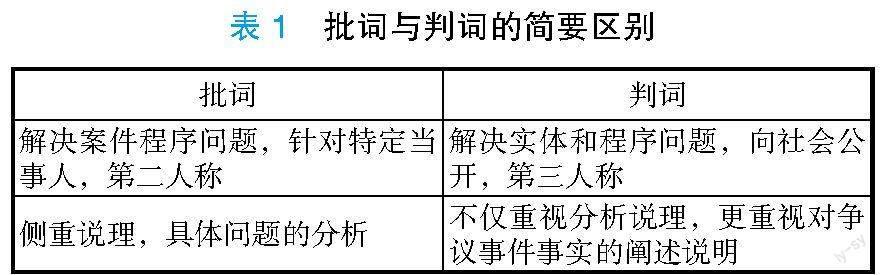

中国古代诉讼程序中的“上控”,更多地类似于近、现代诉讼制度中的申请再审。从案件管辖上来看,案件基本均归州县管辖和受理,且实行地域管辖原则。具体地说,民事案件以被告住所地为准,确定案件的管辖;刑事案件则以案件发生地为准,确定案件的管辖。由中国古代诉讼制度的上述特点所决定,在特定案件的每次复核、转详中,官吏们都须作出相应的裁判,因而形成了形式多样、内容丰富的判文,具体可以将其分为批词和判词。[1]判词和批词的区别见表一,由此可见,判词对故事情节更为重视,覆盖面也更广,判词也更适合发展成为文学小说的组成部分。在案件审理过程中,每次勘转,均须批明意见,拟具判词。因而在层层勘转中,同一案件往往会形成多道判词。

在《详情公案·卷四》《郑刑部判杀继母》一案,还有关于死刑复核的描述:“当日议定斩罪,大年亦无再辩。申上两院,皆依拟缴下。秋季奏上重辟,有刑部主事刘景察此案卷,心下疑异。”[2]可见,无论是地方还是中央的死刑案件,都必须交由刑部审判;而由于本案中方大年是地方人士,当地的管辖级别不高,还需要层层申报才能到达刑部,因此又进行了“申上两院”的核查。只有在死刑案件复核之后,才能进行立决或秋后处斩。对于斩立决的罪犯,还需要奏请皇帝;而秋后处斩则还需要进行朝审。由此可见,晚明公案小说已经树立了一种形式上审慎的再审、死刑复核意识。

这种再审、复核也不同于现代的再审和死刑复核。在近、现代实行两审终审制度的情况下,初审判决要经过宣布程序,初审审判是独立于二审的,只要当事人或检察机关对初审不提出上诉、抗诉,则初审所宣告的判决便发生法律效力。在中国古代,上级司法机关对于下级转详的案件,如果认为事实不清或适用法律不当,可以批驳发回重审,亦可改判。但是,确定判决一般由州县宣告和执行。如《郑刑部判杀继母》一案,最后刑部主事的判词中写道:“复行该道再审”。正是因为这种司法机关内部的审核批准结案制度,中国古代诉讼程序中便无近、现代意义上的上诉、复核。

司法还需要侦查推理中严密的逻辑意识。这在公案小说判词中也有较为珍贵的体现。尤其是设置有冤情的公案小说中,往往在面对判案僵局时,判官会毫不犹豫地实行刑讯逼供,而清官则会通过实验推理、用智慧进行侦查,从而抓住蛛丝马迹,获得合情合理的推断,使罪犯供认不讳、百姓心悦诚服。这种清官断案的侦查推理描写,在司法实践中很有现实意义,也体现了当时司法中对先进侦查技术的渴求。现代破案技术随着科技的发达变得非常先进,有完备的手印、脚印、吻印、齿印等破案术,可以通过显微镜、放大镜勘探蛛丝马迹,还有血液、精液、毛发等等现代化鉴别技术。但在古代则主要依靠严密而合理的推理、分析,特别注重现场勘察和对嫌疑分子的跟踪察访。而这无疑也是现代侦破中的基本方法,无论是多么先进的现代化设备都无法取代这种基本的侦探方法。因此,公案小说中的清官断案作为一种司法实践活动,为后世侦破实践提供了有价值的借鉴。事实上,从文学本身的演变而言,晚明公案小说对后世文学中的法制文学、推理文学、侦探文学等都有一定的影响。甚至可以说,在某种意义上,它正是后世这些法制文学样式的源头之一。[1]这种侦查,其实对应了一种审慎断案、追求真相的正义观,不论在古代还是在现代司法中,都应当是司法实践中国不能缺少的一环。

由于缺乏法律推理技术,中国古代法官在中国古代法官在判案过程中往往以儒家的纲常伦理代替法律,以经验擅断代替逻辑推理和理性思维。并且这种法律推理也不同于现代的逻辑性法律推理。现代司法中的法律推理,是通过“法律规则——事实认定——法律后果”为逻辑进行推理与判断,而通过明代公案小说中的判词,可以看出法官在进行推理时是通过“事实认定——法律后果”而来的,这时似乎已经没有了法律规范作为“大前提”,而是通过对具体的人及其生存环境进行自然而然的判断,似乎是一种行为事实天然对应一种处罚结果,这亦是公案小说中的判词格外注重事实与侦查的原因之一。而其实隐藏起来的“大前提”,正是深入人心的儒家伦理道德。这种情形下,我们还是能够从判词中读出法官判案依据的伦理人情,也必须承认古代判词中确实存在推理逻辑意识。

判词中的法律书写也映衬出特有的清官意识。清官意识影射到现代司法中,体现为法官的法律职业伦理,而在判词中,则体现着现实司法的残暴腐败和百姓对于有职业伦理有道德的法官的渴望。通过故事文本和判词,能够发现明代公案小说中塑造的司法官员有着出神入化的断案风格,判词中则体现着判官嫉恶如仇、爱憎分明的正直形象。由于普通民众受到的压迫,心中无法表达自己的冤屈,所以,在大量的公案小说当中都有设定清官形象,这些迎合了普通群众的对清廉的政治文化的向往,这些好的清官的形象继承了前朝公案小说对清官形象的刻画,这些被文学化的清官形象,做了能够主持公道的司法官员,替百姓做主,他们集中具体的素质,包括不畏强权、公正无私、清正廉洁等。

在公案小说中夹杂一些精怪案件,这些精怪案件尤其突出了清官勇敢无畏、一心为民的卓绝形象。拥有超自然能力的精怪似乎预示着普通百姓无法对抗的存在,如压抑的社会政治环境、残暴苛责的父母官、无法预测的自然灾害等,而用于挑战精怪、战胜的精怪的清官,则体现着忠于职守、一心为民的理想形象。如《详刑公案》卷五《郑知府告神除蛇精》一案,郑知府为了除去本地作乱的蛇精升堂告神判蛇:“神威灵而有感,妖孽潜藏;功显赫以无方,夙称善应。念惟某莅任岳州,惨黎民遭异常之孽害;职居隍署,秉公正驱境内之妖精。大显神通,仰瞻溥祐。声由衷而恳达,企玉驾以奏申。保效蠢蠢之民,殄彼虺虺之怪。无害无灾,生者乐而死者安;降福降祥,邦邑宁而人民育。”[2]这篇判词的最后一句表现了百姓们对安居乐业的渴求,之前几句则显示出郑知府的勇敢无畏,敢于直面精怪。

这种不畏权是古代由“人情”“地位”“特权”等要素组成的社会中很难达到的一点,但是在公案小说中,作者为了表达这种不畏强权的理想追求,会给予司法判官超乎自然的不畏强权的人物设定。平等对待诉讼双方、智慧机敏地抓住蛛丝马迹、公平正义执法、坚定为民除害,这是在吏治腐败的社会情形下,百姓們对司法裁判最朴素的渴求。

四、文化意识:诸司体判词蕴含的大众心理与人文意涵

《论语》云“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有羞且格”;17司马迁云“法令者治之具,而非制治清浊之源也”。18上述观点可以代表传统文人对法律的基本看法,法律与道德、礼教相比并不具有优势,乃是一种工具而非渊源与本质明代公案小说判词蕴含着独特的中国传统文化尤其是法治文化意涵。由于时代与观念的限制,为了保证低成本的解决纠纷、保证社会秩序与帝王的统治,“礼法合一”“刑讯”“重刑”“畏法厌讼”“清官神断”等法治文化是官员们的“武器”,也在潜移默化中塑造了民众对法律的认识和理解。具体而言,其所蕴含之法治文化可概括如下:

第一,德与法:礼法文化下的融合。古人对于“法”的理解不同于现代人的认知,呈现出独特的礼法合一倾向和文化意味。自古以来强调德主刑辅、礼法不分。在古代没有像现在这样对每一个部门法律有着鲜明的划分,公案小说中的判官在很多情况下管的不仅仅是法律方面的事,还有道德方面的事,这与中国古代法律的特质——道德的法律化与法律的道德化有关。[1]

《详情公案》卷六、《详刑公案》卷八、《律条公案》卷七,都单独设有“节妇类”“孝子类”“烈女类”等有关礼法的章节。对于女性贞节这样不属于现代法律所管辖范畴的事情,而在古代则是礼法文化下伦理纲常范围内的案件,是应属于官府管辖的范围,判官有权力去干涉和裁断。以今人眼光观之,对烈女节妇这样一辈子守寡或殉葬的行为不但不会赞扬,还会给人骇人听闻之感。而从传统法治文化视角看则别有意味。《详刑公案·卷四》中《秦推府断良贱为婚》一篇,门户显旺的丁氏家族与富商王福之女结亲,然而王福其实本来是家奴贱籍,因此丁氏家族族人状告王福和丁爵。按照礼法,这一对新人的身份地位不同,不能成亲,因此判官判道:“葭倚琼枝,不叹姻缘弗称;鸟随彩凤,乌知匹配非宜。薰犹不辨,玉石扶同。”[2]明示二人地位不对等,并判决“夫不夫,妇不妇,均宜杖惩;良自良,贱自贱,各判归宗。”虽然王福之女是无辜的,但是由于身份地位的不匹配,即使他们已经成婚月余,仍要在被处杖刑后判以离婚。究其原因乃在于古代法律不仅维护基本的社会秩序,还维护封建伦理秩序范围的事情。在明代,礼法的事情都属于官方管辖的范围,整个案件是“礼法不分”的典型表现。除此之外,还有儿媳妇割肝救婆婆、男方不服从娃娃亲造成女子自杀、丈夫死后立志守身被打死也不改嫁等诸多骇人听闻却被众人赞叹为“烈女”“孝女”“节妇”的故事,其中的礼教影响已经扭曲了人的精神。

古代法依从于礼,以执行道德为己任,法律制度必须依赖于礼制,因此法律中“礼”的成分就有很多,二者无法分离。[3]通过研究明代公案小说的诸多判词,可见其展现了古代“礼法不分”的特点以及“礼”与“法”密切的关系。当代法律又深受着传统“礼法”的影响,从女性的贞操观念、结婚礼节等各个方面,都能看到曾经“礼法”的身影。

“继子杀继母” 案件案情明确,证据充足,但是如何判决却牵扯出背后的文化语境与伦理困境。因官员对当事人的伦理身份有不同认知而使得判决呈现不同的人文意涵。其最终的判词既有严谨的法律判断,也有传统文化之下的伦理考量,乃是礼法困境下的典型文本。此故事来源于《疑狱集》之补卷四。方大年是一名十七岁少年,与父亲和继母共同生活。一日父亲与继母争执互殴,继母情急之下持刀杀父,方大年夺母刀而杀母。一日之间妻杀夫、子杀母,令人惊骇。方大年承认杀母,并无疑点,但是如何判决却令审案者难以下笔,原因在于案件牵扯出两个值得探讨的问题,首先,亲眼看见父亲被杀而激发子为父报仇,可否原谅?其次,杀死的是继母而非生母,可否与杀死生母同等判罚?于是法律问题与伦理血缘问题纠缠起来。初审官员认为“若姑念孝思,是知有父天而无母地;如藉口义激,将至伸孝子而屈法官。据法应坐凌迟,减等姑从斩决。”从凌迟减至斩刑,当事人方大年也并无异议。然而此案卷宗后来被刑部官员刘景看到,他从中发现值得商榷之处,遂重新判决:“今继母无状,手杀其父。下手之日,母恩绝矣。”[4]

第二,慎刑与重刑互补、厌讼与暴讼互现的法文化意识。“刑讯文化”是指司法官吏在司法断案的过程中,为了更快地获取犯罪嫌疑人的口供而使用刑具进行审理案件的一种思维趋势和意识形态。明代公案小说中的“刑讯文化”非常普遍,中国传统的司法活动中,由于司法审判官员的侦查破案的技术水平非常有限,就导致官吏们用刑较多。当然,这种用刑也不是随意使用,而是有严格法律规定的有限刑讯主义。《明律》中有关刑讯有详细而严格的规定,如果随意施刑则会有相应惩罚。因此可以说古代的刑讯较为普遍但亦有限制。在很多公案小说的断案过程中,使用刑具来审问嫌疑人情况非常多,创作者描写刑讯过程显得理所当然。刑讯在《详情公案》《详刑公案》《律条公案》中的审理过程中,可以说是正常程序。如之前提到的《详情公案·首卷》《辨非易金》一篇,在判断变成土块的金子何去何从的时候,就很自然地施行了严刑拷打:

林尹为众所指,莫能自明。既而逼辱滋甚,遂以易金服罪。虽辞款具存,而金赃未穷隐用之所。复拘系衙众家人,严刑拷问赃金下落。或云藏于类壤,或云投于水中,纷纷枉挠,结成其狱,竟不能得其金。

《详情公案》卷二《断强盗掳劫》一篇,王恒一家被怀疑抢劫,家丁入狱:

但见众工人被官穿胛擒捉,又受刑罚,且无人送饭者而死者二十人。

判官查明真相后,面对这些死去的被刑讯逼供的二十名无辜家丁,并没有什么愧疚之感,认为这种刑讯逼供是正常不过的流程,判词中写道:

丁文误告县死,理合招诬,谅罚脏污给葬死者。王恒等无辜受屈,亦已数遭,俱应省发。

被冤枉偷盗金子,衙门从县主到衙众乃至家人在面对严刑拷打时全部屈打成招,竟没有一个人能抵抗他们暴力的手段;被冤枉抢劫,二十个家丁竟然都在衙门中死去,判官却轻描淡写,只是让误告的被抢劫人赔偿丧葬费。这种血腥暴力的刑讯手段可见一斑。

“重刑主义”在这些公案小说中也能明显看到。在《详情公案》《详刑公案》《律条公案》中,大部分的判决结果都是“斩首”,用“火刑”将犯人和犯罪地点一同点燃焚烧也很常见。这些刑罚相当残忍暴力。像《详情公案》卷三的《断和尚奸拐》中判道:“寺院藏奸,尽行煨烬”;《梦黄龙盘柱》一篇,判词写道:“如空等逼奸陷命,律应枭首。合寺老幼等党恶匿非,杖罪还家。寺院火焚,钱粮官用。”这种斩草除根、连作案地都要一把火烧尽的惩罚手段,似乎有些不可理喻,但却在判词中比比皆是。

代表国家行使权力的判官们,不受约束地滥用刑讯措施、随意施加过重的刑罚,在今天看来可以称作“司法恐怖主义”,司法官吏的权力无比强大,百姓有冤申诉,所有诉讼活动开始之前百姓必须先跪拜官员,这样一种官与民的关系值得思索。古代劳动人民习惯于这样一种司法文化,受到了封建社会统治几千年来的思维定势影响,但是这种“刑讯”“重刑”在当今的司法活动依然可以看到其身影,值得反思。

畏法厌讼与诉讼暴涨的复杂诉讼文化心理。由于起诉的成本非常昂贵,请讼师写状子到上衙门告状、应诉的过程,周期非常长,古代百姓对于纠纷的解决,能调解的尽可能调解,上衙门告状的是少之又少。同时又害怕衙门的乱判错判的心态,导致“畏讼”观念长期笼罩在古代普通百姓的社会生活中。但同时,自宋明以来因经济结构的变化,土地交易、继承纠纷等案件大幅度上升,又在局部地域和局部时间形成大量的诉讼案件,学界将其称为“诉讼爆炸”。这种矛盾而并行不悖的形态亦呈现在公案小说的判词书写中。

明代公案小说反映出“畏讼”的法律观念,原因在于一方面,民间进行诉讼的高成本令百姓望而却步。在中国古代基层社会中,民间调处盛行,纠纷的解决途径相对和缓,地位平等的普通群众之间的纠纷平息起来相对简单,大家本着“和为贵”的原则,总能相安无事。在《详情公案》卷首中有《判商遗金》一篇,有商贩在途中丢失了银钱,怀疑是同行之人偷去,因此报官,后经判官查明并不是这同行的人偷去,而是掉进了水中被别人捡到,捡到银钱的人也日夜兼程打听到了失主所在,交还给了这名判官。由此,应当是皆大欢喜的结局,然而官府却既将一部分银子赔给之前被怀疑的同行之人,还“坐失主妄诬之罪”。而在现代,如果有财产丢失,警察在调查钱款中,肯定不会因为失主提供了怀疑人员的名单,就给失主定下诬告的罪名,也不会把追回的银钱赔给被怀疑人员作为赔偿。这体现了当时诉讼的成本确实很高,判官的裁判结果也难以预测。

在晚明时期,官员腐败、特权阶级横行,普通百姓并沒有被法律保护,被保护的似乎只有特权阶级。无论是在人情往来、还是在钱财收买方面,百姓都不能同特权阶级在法律裁判中的力量相比,因此冤案错案一定很多。如此一来,百姓们更不敢随意起诉。朝堂之上所受的皮肉之苦不说,一不小心黑白颠倒还要承受牢狱之灾,因此百姓往往忍气吞声,冤情无处申诉,这也就在大环境下导致“畏讼”氛围的存在。

另一方面,面对冤案错案,百姓们也很难去主动上诉。古代普通百姓往往很少出远门,县衙对于大多数百姓来说可能就是解决纠纷的最高机关。很多普通百姓并不知道可以申诉,向谁申诉、怎么申诉,这些专业问题更不是普通百姓所能明了的。另外一方面,不是所有百姓都会去上书刑部、上书皇帝,即使上书,也不一定有好的结果;即使是须复核的死刑案件或者是申诉到监察机关,也不能有所期待,因为官场的黑暗具有普遍性。这些客观因素也反映出百姓的“畏讼”“害怕维权”“不敢抗争”的情节。

第三,理性断案与神鬼偶助的文化意识。在《详情公案》等小说中,神鬼等超自然描写其实并不算多,尤其是和早期的《百家公案》相比,已经减量不少,但仍有一些关于鬼神、托梦、神断等告状或伸冤的桥段。《详情公案》共39篇公案小说,其中托梦隐喻冤情苦楚的有8篇,出现鬼神相助的有3篇,借助动物提示线索的有1篇;《详刑公案》共40篇小说,其中入梦提供隐喻或者线索的有10篇,鬼神相助的有5篇,动物相助的有5篇,天象异常的有1篇 ;《律条公案》共42篇,其中入梦警示的有6篇,鬼神相助的有5篇,动植物指示线索的有4篇,天象异常的有2篇。可见,鬼神相助、梦中伸冤是明代公案小说无法回避的叙述特征,并且这种鬼神情节还会作为事由记载在判词中,使公案小说的判词更增添了神秘色彩。

这种依靠给清官托梦、借助鬼神、动植物、天像提示线索、给予帮助的情节,本来不应当出现在严肃的法律实践中,但是由于公案小说本来就是供百姓阅读的书目,这种情节收到百姓追捧,因而公案小说的判词出也出现了“鬼神入梦、清官神断”的法治文化。在这些公案小说的判词里存在一定的魔鬼蛇神的因素,来达到情节刺激吸引读者眼球,或者为了实现案件的公平、正义将“神”请进小说之中,这类判词可称为“神断式判词”。在《详情公案》《详刑公案》《律条公案》中,展示了多种多样的神断式情节,如风吹树叶、山鸡忽现、梦中吟诗等,这种有鬼神动物参与的调查审理判案,被百姓广泛接受。

借助神鬼打击坏人,是百姓们对因果报应观念给予的殷切希望——他们相信人在做,天在看,坏人一定能收到惩罚,而好人一定能洗刷冤屈。同时在“畏讼”观念影响下,直接导致公案小说中的“鬼神”的大量存在,百姓们无法通过官方途径解决司法纠纷,或者害怕通过官方途径解决纠纷,就寄希望于第三方力量来解决,或者通过“神”来表达自己对纠纷解决的渴望。鬼神代表了一种惩恶扬善的形象,其借助有责任心的清官,帮助百姓查明真相。

这种神断式判案所代表的法治文化,首先体现了百姓对正义、对好官的追求;其次还具有劝诫作用,正是因为有超自然力量帮助维持因果报应论,所以百姓和官吏会潜移默化地形成自我约束,在律法和道德的框架内行事。因此,这种鬼神入梦、清官神断的法律文化对维持当时的社会稳定、劝诫人们遵守礼法具有一定作用。

五、结语

明代公案小说中的判词作为一种结合法律与文学的文本,在判词的发展历史中具有重要的地位,对公案小说这种文体的成熟也有重要意义。虽然学界更多的是单独研究公案小说或者单独研究判词,但是明代公案小说中的判词依靠其独特的文学价值和法律价值,《详情公案》《详刑公案》《律条公案》作为已经成熟的公案小说,其判词展现出了晚明丰富的法治文化。明代公案小说的判词体现了那个时代的人生百态,其中的“德主刑辅、礼法不分”是中国法律制度的显著特点之一,公案小说中的判词断案依据就不仅限于单纯的法律制度,并且还点染着道德教化。百姓对一个具有话语权的高大形象帮助自己获得正义的朴素愿望,同时很好地起到了宣传善恶之道、劝世警世的作用。公案小说中的判词从法律与文学角度来看,具有重要的学术研究价值,立足于这一类型文本群体,可增进对古典文艺与案牍文体的互动研究。

——浅谈《红楼梦》中的判词