中等职业教育与乡村产业的耦合影响测度与空间分异

蔡文伯 姚惠琳

一、问题提出

产业振兴是推进乡村高质量发展的重要经济支撑,发展乡村产业是实现农业增效、农民增收、农村发展最有效的途径[1]。习近平总书记在党的二十大报告中提出要“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴,加快建设农业强国”[2]。乡村产业的振兴离不开人才、技术、资金等资源的有效投入。职业教育是与经济社会发展具有直接联系的教育类型,不仅能够为经济社会发展提供坚实的技术技能支撑和人力资源保障,还能通过“教育扶贫”促进就业、改善民生。职业教育与乡村产业发展具有天然耦合优势,2019年《国家职业教育改革实施方案》强调“职业教育要服务乡村振兴战略,为广大农村培养以新型职业农民为主体的农村实用人才”[3]。当前,我国乡村实用型技术技能人才数量不足、质量不高、结构不优的问题愈发突出,严重制约乡村产业振兴的实现[4]。2023年中央一号文件指出“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村,要推动乡村产业高质量发展,加强乡村人才队伍建设”[5]。在乡村振兴战略实施推进的背景下,职业院校要积极承担服务乡村振兴的时代使命,主动对接乡村产业发展和升级需求,重点关注乡村产业振兴过程中对人才数量、质量、结构以及技术改造、创新等方面的新要求,通过改革创新不断为各类农业产业生产经营主体输送高质量实用人才、提供专业化技术指导和支持。在我国乡村振兴战略深入推进的现实要求下,探析中等职业教育与乡村产业之间的耦合协调情况,对实现职业教育助推乡村振兴具有重要意义。

本研究以我国30个省市区(西藏、香港、澳门和台湾部分数据缺失,暂未纳入研究)为研究对象,选取2011-2020年中等职业教育和乡村产业发展的多维指标,构建耦合协调度模型分析我国中等职业教育与乡村产业发展之间的耦合协调关系,以期为职业教育更好地服务乡村产业振兴提供策略参考。

二、中等职业教育与乡村产业耦合协调发展机理分析

关于职业教育与乡村产业发展的研究,国内学者主要从理论层面对职业教育服务乡村产业振兴的多重逻辑、传导机理和实践路径进行探究。如王瑜从“互动关系”和“协同论”的理论视角出发,明晰了农村职业教育与乡村产业协同扶贫的内在逻辑,提出了加强协同机制构建、提高供需对接匹配程度、提升产教融合水平等实现路径[6]。徐小容基于嵌入性理论,从职业教育服务的公利性和公益性特征出发探讨其与乡村产业融合的内生机理,提出构建空间、结构、要素、功能互嵌的嵌入结构体系,提升产教融合深度,实现职业教育与乡村产业的协同发展[7]。田真平在阐明职业教育与乡村三产融合发展在要素、结构、系统等方面耦合机制的基础上,分析了两大系统耦合的现实困境,提出调整职业教育专业布局,增强职业教育有效供给,加强师资队伍建设,构建区域协同的利益联合机制等耦合路径[8]。国内有关职业教育与乡村产业发展的实证研究相对较少,朱德全基于2007-2018年面板数据,利用柯布—道格拉斯生产函数,测算了我国职业教育服务乡村振兴的贡献度[9]。赵红霞基于2007-2018年省级面板数据进行研究发现,职业教育规模与质量能够促进乡村振兴,但其作用大小会受到经济发展水平的约束,随着经济发展水平的不断提升,职业教育规模与质量对乡村振兴的促进作用逐渐增强[10]。

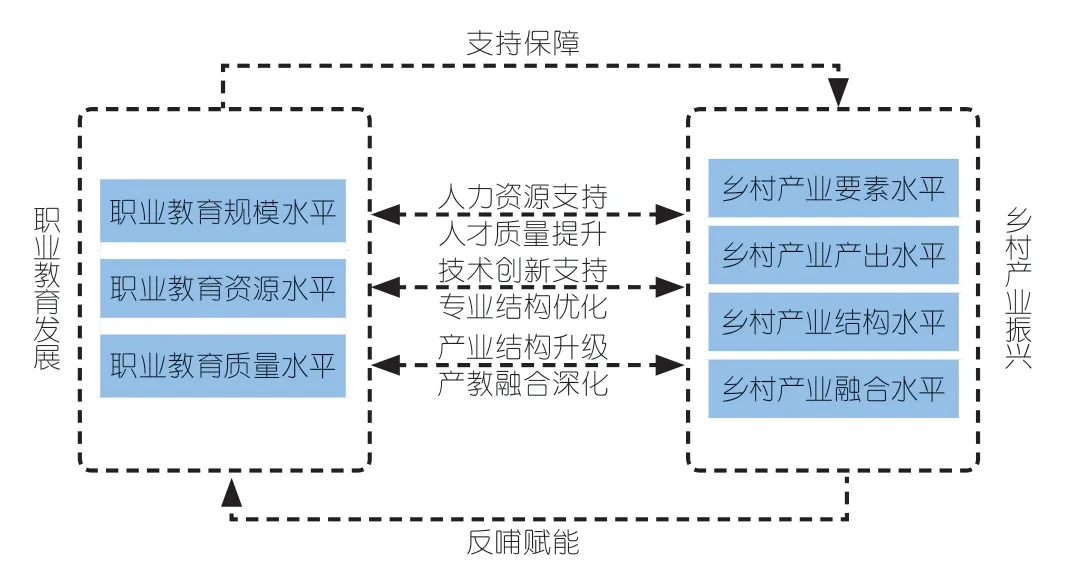

产业振兴是乡村实现全面振兴的基础。有了产业基础,乡村发展才能集聚人才、汇聚项目、凝聚底气。中等职业教育不仅能够通过知识传播和技术赋能培养高质量技术技能人才,增加乡村产业从业人员数量、提高从业人员质量、完善乡村人才结构,为乡村产业振兴提供坚实的人力资源保障,还能以市场需求和乡村产业发展实践为导向,践行产教融合发展模式,推进农业技术创新,促进乡村产业结构优化升级。另外,中等职业学校以乡村产业振兴的现实需求和实践反馈为依据,积极优化专业布局、调整课程设置、推进产教融合,从而增强职业教育的适应性,推动现代职业教育体系构建。因此,中等职业教育与乡村产业之间存在一定的耦合协调性,在全面实施推进乡村振兴战略大背景下,乡村产业发展需要中等职业教育在人才、技术、创新等方面给予支持。同时,中等职业教育在新时代实现高质量发展也需要乡村产业振兴的反哺赋能。中等职业教育与乡村产业振兴之间的作用机制见图1。

图1 中等职业教育与乡村产业发展作用机理

三、研究设计

(一)指标体系构建及数据来源

1.指标体系构建

中等职业教育系统与乡村产业系统之间具有复杂的协调关系,为全面揭示两大系统的耦合协调情况,本研究在参考相关文献的基础上,以可行性和科学性为原则,确定了两系统的综合评价指标体系,见表1。中等职业教育系统主要借鉴李琼[11]、宋小杰[12]等人的研究成果,构建中等职业教育规模水平、资源水平和质量水平3个一级指标,9个二级指标;乡村产业系统主要借鉴卢京宇[13]、康书生[14]、申云[15]等学者的研究,构建要素水平、产出水平、结构水平和融合水平4个一级指标和8个二级指标。

表1 中等职业教育系统与乡村产业系统指标及权重

2.数据来源

本研究中乡村产业要素、产出、结构、融合水平相关指标数据主要来源于《中国农村统计年鉴》和《中国统计年鉴》;中等职业教育规模、资源和质量水平相关指标数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》。

(二)研究方法

1.熵值法计算指标权重

数据标准化处理。鉴于本研究中两大系统各评价指标单位与量纲不一致,无法直接进行比较,采用极差标准化法对原始指标数据进行处理,公式为[16]:

熵值法赋权。不同评价指标对系统具有不同程度的影响,为确定各指标对中等职业教育和乡村产业的影响程度,本研究采用熵值法这一客观赋权方法对各指标进行客观赋权。公式如下[17]:

其中,k为常量,pij表示i省份j指标的比重。为合理评价2011-2020年职业教育与乡村产业的综合发展水平,借鉴相关研究成果,用线性加权法来计算两大系统的综合发展指数,公式为:

其中,Uλ表示子系统的综合发展水平,wj表示j指标的权重系数。

2.耦合协调度模型

本研究构建耦合协调度模型来测度中等职业教育系统和乡村产业系统之间良性耦合情况。基本公式如下[18][19]:

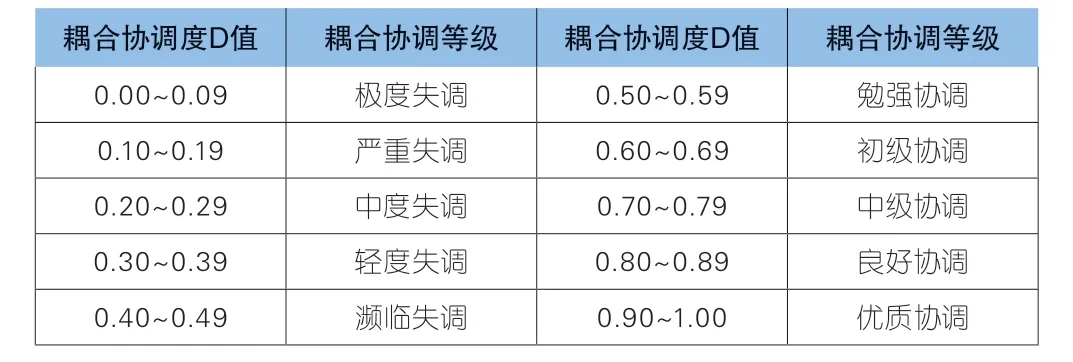

其中,C为耦合度,U1、U2分别表示中等职业教育和乡村产业综合发展指数;D为耦合协调度,T为中等职业教育与乡村产业综合评价指数,α、β为待定系数。鉴于职业教育与乡村产业在系统中同等重要,取α=β=0.5。借鉴相关研究[20],根据耦合协调度大小划分系统协调等级,见表2。

表2 耦合协调度等级划分标准

四、实证结果分析

(一)中等职业教育与乡村产业综合发展水平时空演变

运用构建的模型(3)、(4),计算出2011-2020年全国30个省市区中等职业教育和乡村产业发展的综合评价指数,并分析其时空演变规律。

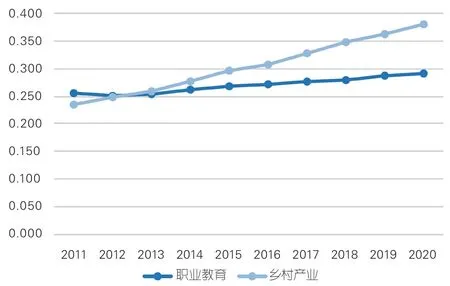

1.总体趋势

图2为2011-2020年我国中等职业教育和乡村产业综合发展水平的演变趋势。总体来看,我国中等职业教育和乡村产业综合发展水平在整个研究时段呈现出稳步上升的发展趋势,且乡村产业发展的增长趋势明显高于中等职业教育的发展。其中,中等职业教育综合发展指数均值介于0.25~0.3之间,整体波动幅度较小,自2014年起稳步上升,主要得益于国家对职业教育发展的大力支持,乡村产业综合发展指数均值介于0.2~0.4之间,整体波动幅度相对较大,自2013年开始逐渐高于中等职业教育综合指数,并在2017年之后呈快速增长态势。主要原因在于乡村振兴战略的提出和实施推进,为乡村产业发展提供了政策、资金、技术、人才等的大力支持,直接促进了乡村产业的迅猛发展。

图2 2011-2020年中等职业教育和乡村产业综合发展水平

2.空间分异

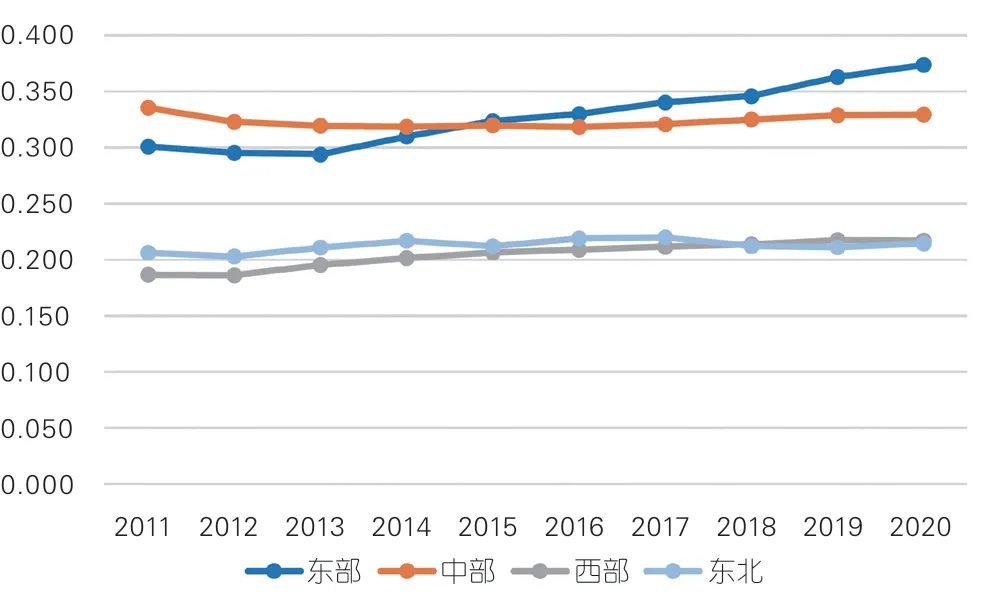

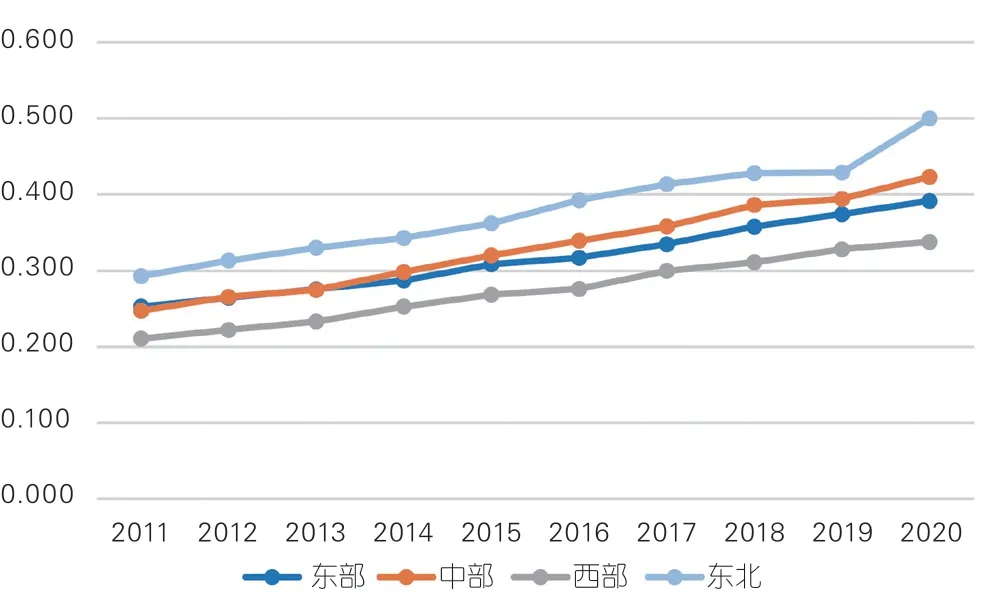

如图3、图4所示,从空间上看,我国四大地区中等职业教育和乡村产业综合发展水平区域梯度差异显著。在整个研究时段,东部、中部地区的中等职业教育综合发展水平明显高于西部地区和东北地区,主要原因在于东部地区自身经济基础良好,能为中等职业教育发展提供高质量的资源支持和市场化引领,而中部地区受益于长三角、珠三角等区域的经济辐射,其中等职业教育综合发展水平也远高于东北和西部地区;东北地区的乡村产业发展水平最高,其次是中部、东部和西部地区。当然,并不能片面理解为东部地区的乡村产业不发达,而是与广大中西部地区相比,东部地区乡村产业基数较小,发展空间不大,而东北地区地域辽阔,资源丰富,并具有一定的产业基础,加之东北振兴和乡村振兴战略的不断深入推进,乡村产业获得了新的发展生机,发展势头迅猛。随着乡村振兴战略的深入推进,东部、中部、西部、东北部四大地区的乡村产业综合发展水平均逐渐领先于中等职业教育的综合发展水平,这表明中等职业教育服务乡村振兴,为乡村产业发展增值赋能的作用并未得到充分发挥。

图3 2011-2020年四大地区中等职业教育综合发展水平

图4 2011-2020年四大地区乡村产业综合发展水平

(二)中等职业教育与乡村振兴的耦合协调结果分析

结合中等职业教育发展与乡村产业综合发展指数,运用耦合协调模型计算出2011-2020年两大系统的耦合协调度,见表3。

表3 2011-2020年我国各省市中等职业教育与乡村产业两大系统耦合协调度

1.总体趋势

如表3所示,从整体来看,2011-2020年我国30个省市区中等职业教育与乡村产业两大系统的耦合协调度值介于0.172~0.873之间,共涉及8种耦合协调等级,总体上呈现稳中有升的发展态势。主要是由于国家和地方政府对职业教育和乡村发展愈发重视,并提供了一系列实质性的政策和资源支持,积极引导中等职业教育与乡村产业高质量协同融合,形成互促共生的发展格局。

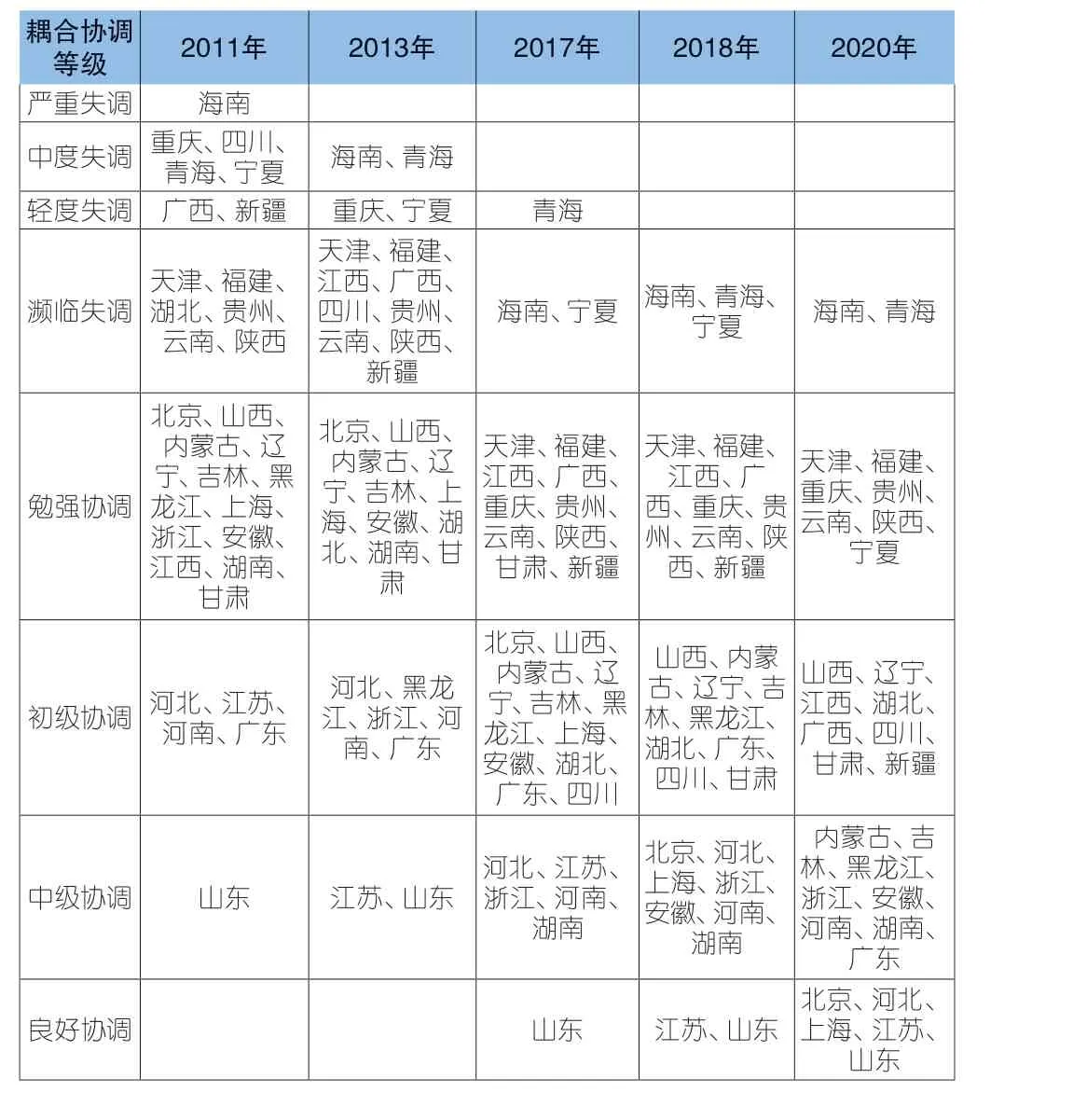

如表3、表4所示,从时间演变上看,两大系统自2011年之后耦合协调等级再无处于严重失调阶段的省份,2013年之后再无处于中度失调阶段的省份,2018年开始再无处于轻度失调省份,表明中等职业教育与乡村产业的耦合协调效应总体趋势向好,两大系统之间良性融合协调度逐渐提高,且各省之间的协调差距逐步缩小。2011年两大系统耦合协调度均值为0.473,处于濒临失调阶段,到2020年两大系统的耦合协调度均值为0.669,跨入初级协调阶段,耦合协调状况明显改善,两大系统之间逐渐实现良性循环。截至2020年,中等职业教育与乡村产业两大系统处于濒临失调阶段的地区仅有海南和青海,大部分地区处于勉强协调至良好协调之间,说明随着国家对职业教育的重视和乡村振兴战略的推进,中等职业教育与乡村产业融合发展初见成效,但距离优质协调阶段还有较大差距。一方面,中等职业学校应该积极发挥增智赋能功能,为乡村产业振兴提供人才、技术、资金等外部资源支持;另一方面,乡村产业振兴也为中等职业教育高质量发展提供了实践反馈和外生助力。

表4 2011-2020年我国中等职业教育与乡村产业耦合协调等级(部分)

2.空间分异

如表3、表4所示,从空间布局上看,虽然我国中等职业教育与乡村产业耦合协调性不断增强,但仍存在明显的空间异质性,“东强西弱”格局烙印明显。

东部地区中等职业教育系统与乡村产业系统耦合协调度值介于0.172~0.873之间,数值跨度相对较大,说明区域内两大系统耦合协调度差异显著。2020年,两大系统耦合协调等级最高的是北京、河北、上海、江苏、山东,均为东部地区省份,处于良好协调阶段。说明这些省份中等职业教育与乡村产业之间互促融合状态良好,中等职业教育发展能够为乡村产业振兴提供更多的人力、技术、资金等方面的支持,而乡村产业发展实践也能反促中等职业教育不断提质培优。2011-2020年,东部地区两大系统耦合协调水平相对较低的省份有天津、福建、海南,均处于濒临协调阶段。说明这些地区中等职业教育与乡村产业之间的良性融合水平有待提升,需要继续加强对中等职业教育和乡村产业发展的投入支持力度,重视职业教育在促进乡村产业发展方面新效能的发挥,引导中等职业学校立足地区经济社会发展实际,优化专业布局,调整人才培养结构,为乡村产业发展输送高质量实用型人才、提供技术支持。

中部地区中等职业教育系统与乡村产业系统耦合协调度值介于0.473~0.799之间,数值跨度相对较小,说明两大系统耦合协调度区间分布相对集中,区域内差异相对较小。除江西和湖北在个别年份处于濒临协调阶段,其余四省10年间两大系统耦合协调等级介于勉强协调至中级协调之间,说明中部地区中等职业教育与乡村产业耦合协调度稳步改善,各省份两大系统之间的相互作用和影响在逐渐增强,但距离良好协调及以上阶段还有一定的发展空间,中部地区各省份仍需继续支持中等职业教育提质培优,利用职业教育的人才、技术优势打造乡村产业发展新动能,最终实现共生共赢发展。

西部地区中等职业教育系统与乡村产业系统耦合协调度值介于0.218~0.722之间,数值跨度相对较大,说明区域内两大系统耦合协调度差异明显。西部地区耦合协调度年均增长率为4.93%,高于全国年均增长率,说明与其他区域相比,西部中等职业教育和乡村产业融合发展仍具有较大的发展空间和前景。其中,内蒙古和甘肃10年间两大系统耦合协调等级介于勉强协调至中级协调之间,青海截至2020年依旧处于濒临失调阶段,其余省份均由轻度失调、中度失调或濒临失调阶段逐渐发展为勉强协调或初级协调阶段。表明西部地区绝大部分省份中等职业教育和乡村产业发展的耦合协调关系还有待进一步优化,两大系统之间未能实现良性融合,西部各省要做到职业教育和乡村产业两手抓,重视中等职业教育助推乡村产业振兴作用的发挥。

东北地区中等职业教育系统与乡村产业系统耦合协调度值介于0.525~0.722之间,数值跨度相对较小,说明区域内两大系统耦合协调度区间分布趋于集中。黑龙江、吉林、辽宁三省两大系统耦合协调等级均由勉强协调逐渐向初级协调和中级协调过渡,说明随着东北振兴战略的推进和深化,东北地区中等职业教育与乡村产业发展之间的相互作用逐渐显著。

五、研究结论与对策建议

(一)研究结论

2011-2020年我国中等职业教育综合发展水平缓慢上升,乡村产业综合发展水平呈现稳步上升态势。从空间上看,中等职业教育综合发展水平存在明显的经济依赖规律,发展水平高的地区主要分布在东部、中部地区,西部地区和东北地区中等职业教育发展水平有待进一步提高;乡村产业综合发展水平存在明显的政策和地域依赖规律,发展水平高的地区主要分布在东北、中部和东部地区,西部地区乡村产业发展还需继续充分利用外部资源奠基,积极开发本土资源积蓄内生动力。

2011-2020年我国中等职业教育与乡村产业的耦合协调度整体上处于濒临协调至良好协调阶段,协调程度随着时间推移呈不断增强态势,自2018年开始不再出现轻度失调类型区域。从空间上看,2011-2020年两系统的耦合协调度在局部区域类型有所变化,总体呈不断向好发展趋势,但地区发展不均衡问题明显,“东强西弱”的时空特征依然显著。

(二)对策建议

1.政府加强引导,完善融合协同机制

职业教育和乡村产业综合发展水平不高,需要加强政府引导,构建多方协同机制。近年来,国家陆续出台相关政策引导和支持职业教育和乡村产业的发展,但许多政策在实际践行时极易产生执行偏差。各级政府应积极引导和促成职业院校与相关企业进行全方位深入合作,通过政策激励和法律法规约束保障职业院校与相关企业推进校企合作。一方面,政府要建立校企合作奖励机制,在扶持职业院校发展的同时,将校企合作相关指标纳入拨款考察范围,鼓励职业院校积极开发校企合作项目,提升校企合作效能,构建多元化产教融合模式;对长期深入参与校企合作项目的企业提供税收优惠、信贷支持、财政补贴等政策红利,激励企业主动寻求校企合作,扩大校企合作范围;对实现科技成果有效转化、为企业技术升级、管理优化等提供实质性帮助的职业院校教师,给予合理的劳动报酬回馈,提升教师参与创新和研发的积极性和主动性,推动“双师型”教师队伍建设。另一方面,政府要制定校企合作相关规章,明确相关绩效考核标准,严格监督和管理职业院校和相关企业校企合作项目资金的申请、审批和使用,并对项目开展过程进行定期追踪评价,提升职业院校与相关企业合作效能。

2.各地区因地制宜,构建差异化发展模式

职业教育和乡村产业综合发展水平与耦合协调度均存在明显的地域差异。为实现职业教育和乡村产业均衡发展,各地区要因地制宜,实施差异化措施,充分发挥地域优势,积极借力外部资源,补足发展短板。东部地区要继续发挥区位优势,推进职业教育提质培优,通过职业教育与乡村产业在要素、结构、系统等方面的深度融合,促进东部地区职业教育和乡村产业的高质量发展。中部地区要继续提升对职业教育和乡村产业发展的支持力度,改善地区发展环境,凭借与东部地区的邻接优势,积极开展跨区域合作,借力东部地区资源、技术、市场优势,提升职业教育和乡村产业发展质量。西部地区要立足当前发展实际,有针对性地加大对职业教育的投入支持力度,提升职业教育人才培养与地区发展需求的适配度,发挥本土资源和政策优势,积极寻求与东北、中部及东部地区的多样化跨区域合作,吸引人才、技术、资金等外部资源稳步流入,为西部职业教育和乡村产业发展聚力奠基。东北地区要坚持实施东北振兴战略,优化老工业地区产业结构,恢复经济活力,同时加大地区职业教育投入,利用职业教育的人才、技术、平台等优势打造乡村产业振兴新引擎,推进东北全面振兴。

3.职业院校精准定位,提升产教融合水平

职业教育与乡村产业耦合协调度不高,为实现职业教育与乡村产业融合发展,需要职业院校精准定位,优化专业布局,深化产教融合。一方面,要提升职业教育人才供给方与乡村产业人才需求方适配性。乡村产业发展需要什么样的人才,职业教育就要培养什么样的人才。职业院校在进行专业和课程设置时不仅要关注教育自身要求,更要做好与经济社会发展实践的衔接,做到专业结构与产业结构的精准对接,提升职业教育对地区经济发展的支撑作用。另一方面,要提升职业教育与乡村产业之间的产教融合水平。职业院校要立足乡村产业发展需求,动态调整相关专业和课程设置,积极参与校企合作,将自身科研资源与企业生产资源进行整合优化,通过科技成果转化,打通科研与生产的对接渠道,促进高质量发展。相关企业要在合理追求效益最大化的同时主动承担社会责任,积极与职业院校对接,寻求合作和支持,借助产教融合平台,利用职业院校科技、人才资源,提升企业发展质量,促进转型升级。另外,职业院校和相关企业要积极寻求合作,建立长期稳定的人才输送合作模式,通过相关合同或规章赋予职业院校学生“双重身份”,在实现产教融合过程中促进学生专业理论水平和实践能力的提升,增强人才与产业的适配性。