基层社会矛盾化解的创新实践分析

曾志伟 覃颖玲

摘 要:基层治理是国家治理的基石,化解基层社会矛盾是维持国家稳定的关键。基层社会需求、矛盾治理短板、国家制度供给共同驱动着基层社会矛盾化解创新实践的探索,由此应运而生的四川“诉源治理”、浙江“矛调中心”、陕西“两说一联”成为创新实践典范,并在提升矛盾化解质效、形成共建共治共享格局、树立品牌经验等方面取得了显著成效。通过对这三个中国本土案例的考察,发现中国基层经验不仅在理论上丰富了新公共服务理论、敏捷治理理论、社会冲突理论的内涵,在实践上还提供了可供借鉴与推广的经验范本:“诉源治理”构建追本溯源与未然防范的感知机制、“矛调中心”搭建部门集成与功能协作的灵活机制、“两说一联”创建集体动员与主体协同的回应机制,整体性视角下的三项机制融合,均为基层社会矛盾化解带来了可复制可推广的经验。

关 键 词:基层社会矛盾化解;创新实践;典型案例;实践价值

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2024)01-0119-10

基层往往是矛盾最集中最复杂且最不易化解的场域,新时代我国基层社会矛盾在产生根源、矛盾类型、跨域属性、演化进程、政策工具等方面都发生了重要变化。[1]因此,如何更好地化解基层社会矛盾、维护基层稳定,既是学界着重探讨的学术问题,也是基层社会所重视的实践问题。在国家顶层设计之下,不少基层社会矛盾化解的有关探索也开始涌现,为进一步发扬和丰富“枫桥经验”,基层地区因地制宜探索出不少创新性基层社会矛盾化解模式,如四川“诉源治理”、浙江“矛调中心”、陕西“两说一联”。为充分发挥优秀经验的带动作用,笔者以这三个典型案例为研究对象,通过剖析推动各地创新实践开展的驱动因素,总结三个典型案例的实践做法及主要成效,并挖掘实践背后的理论和实践价值,为基层社会矛盾冲突的地方性探索提供可借鉴经验。

一、社会-治理-制度:基层社会矛盾化解创新实践的现实驱动

各地对基层社会矛盾化解创新实践的探索既是顺应社会需求和弥补治理短板的必然选择,同时国家顶层设计及制度供给亦为其探索提供了可能性支持。

(一)社会需求:基层社会矛盾化解创新实践的内在动因

基层社会以最直观形式反应着基层场域各主体的价值追求与行为模式,因而产生民众日常生活实践和政府日常治理实践的内生性需求,同时更能产生有力且持久的驱动力量。随着基层民众主体意识和权利意识的增强以及社会主要矛盾的变化,民众对生活的追求开始向质量与价值转型,因此,基层所爆发的社会矛盾表现出基层民众对自我权益和美好生活的需求表达。此外,基层作为社会矛盾和冲突的集中地,充分化解基层社会矛盾是乡镇政府、村委会及居委会的重要任务,承载了其对基层治理效能提升的期许。为满足基层民众对基层社会矛盾化解效率与效能的双重要求和履行基层稳定职能,政府部门必须开展基层社会矛盾化解的创新性实践。

(二)治理短板:基层社会矛盾化解创新实践的外在动力

随着数字时代的来临,基层社会冲突内容既涉及传统权利事项又新增数字权利问题,冲突场域也从现实场域扩展到网络空间,但社会安全信息化发展与基层矛盾风险智能识别预警需求仍存很大差距,在风险识别方面,有效信息挖掘等方面依旧存在技术瓶颈。[2]此外,从中央到地方建立起来的科层制组织体系在“标准化”的管理之下也导致了组织僵化、效率低下等问题[3],受地方政府组织结构特征的影响,基层调解工作所需要的调解资源难以集中与下沉[4]。最后,单薄的基层矛盾化解主体往往依据矛盾大小和矛盾性質来化解,但复杂矛盾和互联网领域纠纷正不断冲击原有单薄主体,原有主体结构已然不适应其要求。因此,探索弥合治理供给与生活需求之间“供需缺口”的高阶实践非常必要。

(三)制度供给:基层社会矛盾化解创新实践的顶层支持

制度供给这一动力从学理上来说源自于学术界推崇的“国家-社会”分析框架,而从实践来看则得益于国家出台的相关文件及政策要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要“加强社会治安防控,编织全方位、立体化、智能化社会安全网”。党的二十大报告同样强调“在社会基层坚持和发展新时代‘枫桥经验’,完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制,并及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态”。此外,最高人民法院也相继发布《关于深入推进矛盾纠纷大调解工作的指导意见》《关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》等具体指导性文件。可见,国家的制度供给正以政策文件嵌入的形式贯穿基层社会矛盾化解始终,通过方向指引与操作引导力图推动基层治理愿景转型及治理实践重构。

二、基层社会矛盾化解创新实践的案例审视

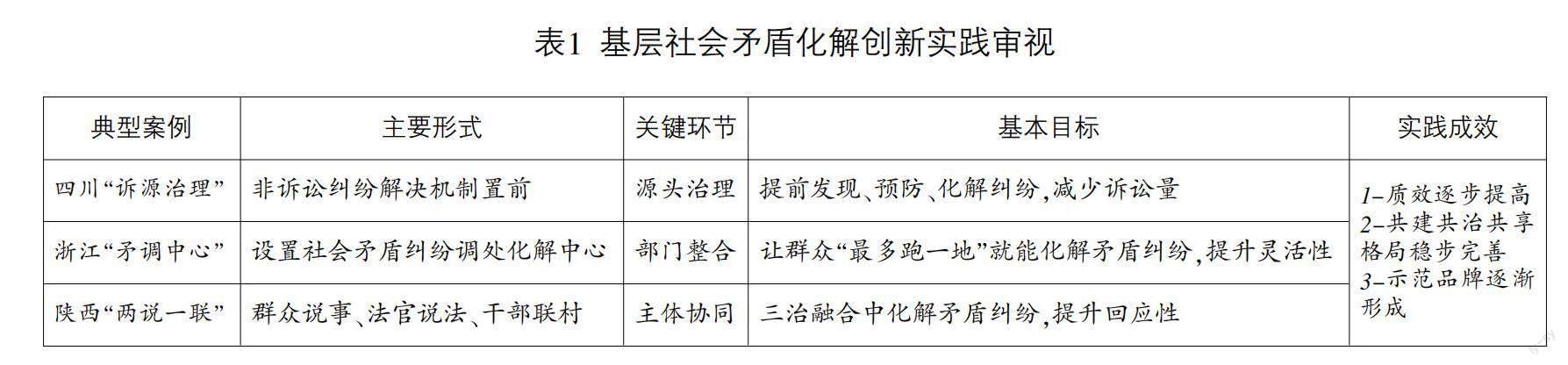

在“社会-治理-制度”三重现实因素驱动下,四川“诉源治理”模式、浙江“矛调中心”模式和陕西“两说一联”模式应运而生,并取得了卓越成效。

(一)案例实践概述

⒈四川“诉源治理”。成都是四川省“诉源治理”的首提地,2016年,成都市中级人民法院率先提出“诉源治理”。“诉源治理”在省委政法委设立矛盾纠纷多元化解工作领导小组,坚持法院主推,通过法官主动走向基层,在矛盾发生的一线化解纠纷以实现“治未病”,同时通过法院与综治、司法、行政、公安等部门共同建立的“一站式”解纷平台高效调解纠纷以实现“治已病”,通过治理衍生事件以实现“防复发”,由此形成了一条“全链条”诉源治理体系。为进一步打破地域空间带来的限制,“诉源治理”通过打造线上“和合智解”e调解平台,让基层群众足不出户就可以完成纠纷调解工作。该模式还创新性打造了“五老调解”“诉非协同大超市”“无讼社区”等社区诉源治理品牌。

⒉浙江“矛调中心”。2019年,浙江开始探索从“最多跑一次”到“最多跑一地”改革,逐步在各县进行社会矛盾纠纷调处化解中心(简称“矛调中心”)建设。在组织形态上,浙江“矛调中心”通过资源集成、人员整合将政府各部门业务在同一场地集中,让与矛盾纠纷化解相关的主体集中起来进行综合办公,形成了各部门平等且拥有同样可及性的形态;在功能定位上,县级矛调中心被定位为信访和矛盾纠纷调处化解平台、社会治理事件处置平台和社会风险研判平台;在矛盾化解流程上,办事群众通过“无差别受理”窗口反应自我诉求,窗口工作人员将问题分配至入驻“矛调中心”部门对应窗口,对于涉及多个部门的问题,召集对应部门负责人协商处理,最后对于经过以上步骤还未能处理的问题,启动“诉调对接”机制,将问题交由入驻的人民法院。

⒊陕西“两说一联”。“两说一联”基层社会矛盾化解模式发源于陕西延安富县,2014年确立为“群众说事、法官说法和干部联村”模式。“群众说事”是指当事人以拉家常、讲道理的方式化解基层社会矛盾,并主张说事主体的多元化,说事方式主要包括“群众要求说、登门入户说、急事及时说、主动邀请说、不便用卡说”。“法官说法”是指法官通过“法制宣讲会上说、法律咨询当面说、行动不便上门说、调处纠纷现场说、见面不便电话说”五种形式下到基层,将法律服务送到需要的人身边。“干部联村”是指将县级后备干部下派到村级担任第一书记,密切联系群众,在村务处理过程中掌握民情,化解纠纷。随后推行的“两说一联+”新模式将“群众说事”参与主体扩大到了广大群众和全体干部,“法官说法”参与主体从法官延伸到了所有行业部门的干部,“干部联村”参与主体由一名联村干部扩展到了驻村工作队。

(二)案例实践成效

⒈基层社会矛盾化解质量与效果逐步提高。一系列数据统计反映出了各创新实践在矛盾化解质量及效率维度的提升:就四川“诉源治理”模式而言,2020年,全省法院共受理案件134.18万件,同比下降1.36%;审、执结130.81万件,同比上升2.87%;结案率、结收比均创历史新高,居全国前列,同时,全省法院未结案件数同比减少62.03%。就浙江“矛调中心”模式而言,仅2020年前三季度,全省县级矛调中心共接待群众近101.1万人次,化解矛盾纠纷27.3万余件,化解成功率达99.2%;诉前纠纷化解率29.7%,同比上升7.8%。就陕西“两说一联”模式而言,以富县为考察对象,2022年全年,富县检察院共受理审查起诉案件102件240人,经过“两说一联”调解,决定不起诉64人,同比上升190.9%,且对法院判决的认罪认罚刑事案件,上诉率仅为1.67%。①

⒉基层社会矛盾化解共建共治共享局面稳步完善。三种基层社会矛盾化解创新实践将矛盾化解置于基层稳定的大格局之下,通过调动基层群众积极性、发挥群众主体功能,初步形成了民众参与、协同发展的治理格局。在四川“诉源治理”模式中,各地探索多样调解模式,如“五老调解”“彝区德古调解”等,因地制宜吸纳优秀民众参与调解工作。在浙江“矛调中心”模式中,政府部门着力推动形成以党委牵头,政法单位、行政机关为主体,基层自治组织、优秀贤能等共同参与的多元共治工作格局。在陕西“两说一联”中,注重“能人调解”作用,通过建立能人库广纳贤才。三种创新模式力图将基层民众积极培育为矛盾化解治理主体,同时,矛盾化解相关平台的搭建提升了民众在自治中发挥主人翁精神的便捷性,不断促进治理成果向基层弱势群体转移。

⒊基层社会矛盾化解优秀经验及品牌效应逐渐形成。经过不断完善与发展,三种实践中的创新做法与优秀经验正逐步从基层实践走向制度设计,从发源地走向全国。2020年5月,四川省委办公厅印发《关于建立健全诉源治理机制加强矛盾纠纷源头预防和前端化解的指导意见》,2021年4月,中央深改委下发《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》,“诉源治理”模式正式从地方实践上升为了国家制度设计。浙江“矛调中心”探索起步后的半年时间,便已基本在浙江省90个县(市、区)全部实现“矛调中心”实体化运作。“两说一联”模式曾三次被写入最高人民法院工作报告。富县连续多年获得全省信访“三无”县称号。2014年,陕西“两说一联”模式在全国法院系统推广。(见表1)

三、基层社会矛盾化解创新实践的价值指向

(一)基层社会矛盾化解创新实践的理论价值

⒈丰富了新公共服务理论以人为本的核心要义。美国著名公共行政学家哈特登夫妇在《新公共服务:服务,而不是掌舵》一书中提出“新公共服务理论”,该理论提出了以公民为中心的治理理念,要求政府以人为本建设服务型政府。[5]本文所考察的三个基层社会矛盾化解典型案例在开展实践探索之初便以为人民服务为出发点,在实践过程中着重加强矛盾化解队伍建设、落实基层民众与治理主体的协商对话、完善与实践相配套的政策规范等新公共服务理论的实践要求。在技术发展及互联网成熟的情境下,新公共服务以人为本理念更应加强技术层面的突破以更好为人民服务。本文三个案例采用数字技术手段,如小程序收集、大数据分析、互联网交互等创新形式,既为创建服务型政府提供了新的路径,也为更好服务基层民众提供了契机,由此加强了新公共服务理论以人为本这一核心要义的现实深度。

⒉扩展了敏捷治理理论在公共管理的应用领域。敏捷治理被定义为一套具有柔韧性、流动性、灵活性和适应性的行动或方法,这是一种自适应、以人为本以及具有包容性和可持续的决策过程。[6]敏捷治理既强调提前感知性,认为在问题完全浮现之前就要更快、更早地做出反应和介入[7],还提出模糊灵敏的组织、灵活的基础设施、跨部门的合作等从不同层面揭示了敏捷治理的灵活性特征[8],还认为回应性应该贯穿敏捷治理的启动、运行、迭代以及终止等全过程[9]。四川“诉源治理”的感知机制、浙江“矛调中心”的灵活机制、陕西“两说一联”的回应机制分别对敏捷治理的上述要求和内涵做出了实践验证。敏捷治理在公共管理和应急管理中是一个正在发展的研究领域[10],本文所考察的三个本土案例进一步彰显了敏捷治理于应急管理这一公共管理治理领域的适用逻辑,同时作为中国情境下的案例实践,也将丰富敏捷治理的中国式内涵。

⒊深化了社会冲突理论有关冲突“正功能”的价值内涵。科塞在《社会冲突的功能》(1956)中最早使用了“冲突理论”这一术语。他认为冲突不仅能呈现负面的破坏功能,在一定条件下,冲突还具有保证社会连续性、增强社会组织的适应性和促进社会的整合等正功能。[11]并提出“安全阀”这一安全机制,这一机制能够将敌对的情绪通过适当途径进行发泄而避免冲突的发生。本文所讨论的三个案例正是通过提前感知、搭建平台、对话协商等方式提供了“安全閥”功能,具体来看,四川“诉源治理”通过矛盾源头追溯让矛盾冲突在萌芽中消解、浙江“矛调中心”通过部门集聚搭建平台让矛盾在应对中化解、陕西“两说一联”通过基层联系让矛盾在沟通中和解。这一系列举措亦产生了如下正功能:一是通过冲突主体的利益表达和沟通交流,促进和谐氛围的形成,二是通过矛盾治理主体的实践学习,推动其不断改进工作机制以提高治理效能。由此可见三个案例以其成功经验深化了社会冲突理论有关冲突“正功能”的观点,并具象化了“安全阀”机制。

(二)基层社会矛盾化解创新探索的实践价值

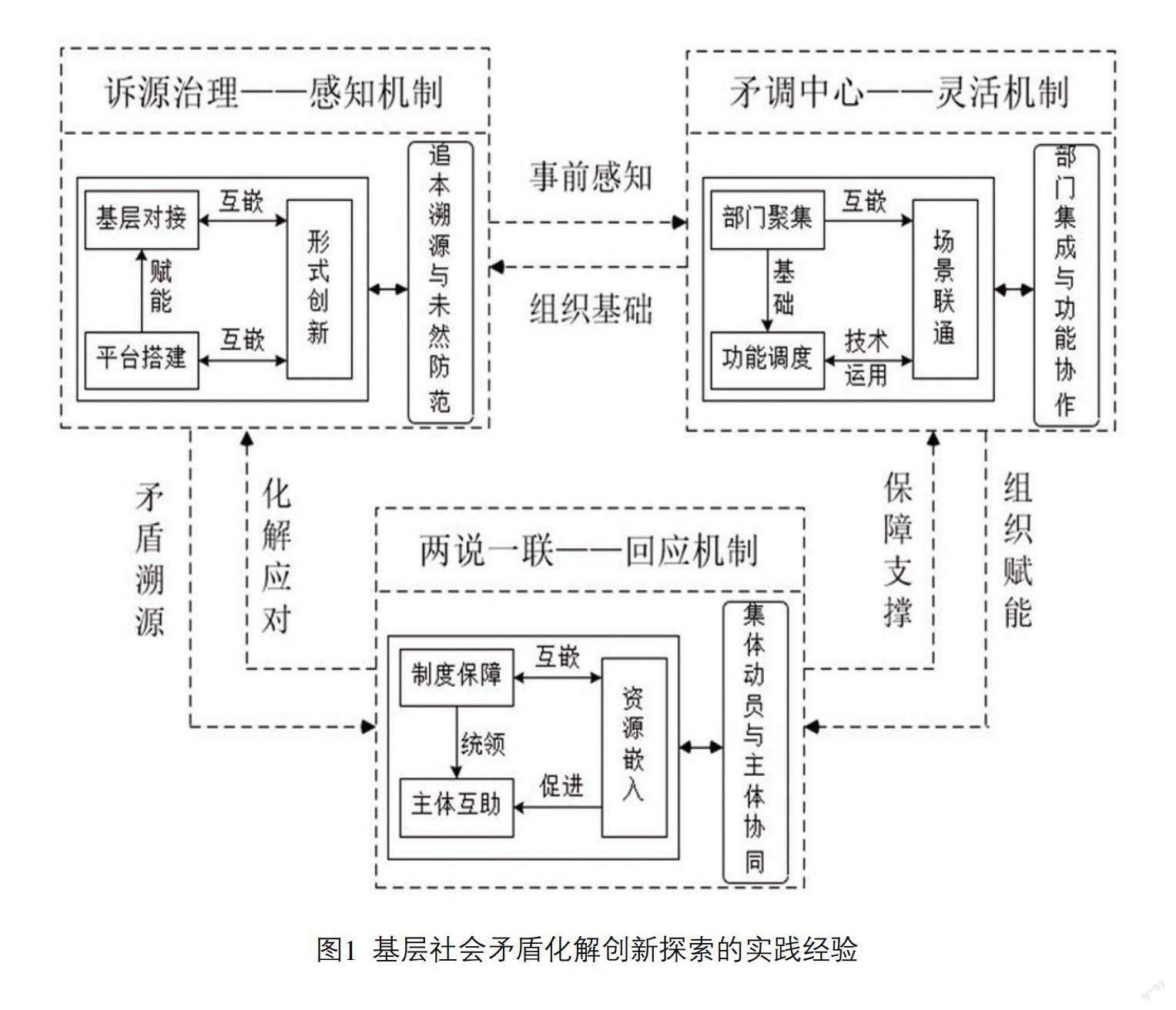

四川“诉源治理”、浙江“矛调中心”、陕西“两说一联”三个典型案例的成功在于其从不同侧重分别建立起了关键实践机制:四川“诉源治理”构建了追本溯源与未然防范的感知机制、浙江“矛调中心”搭建了部门集成与功能协作的灵活机制、陕西“两说一联”创建了集体动员与主体协同的回应机制。各机制内部关键环节相互协同,合力促进了实践的成功,此外,着眼于基层社会矛盾冲突这一大的治理问题,以整体性视角来看,三项关键机制之间通过彼此嵌入与赋能为矛盾的化解提供了更全面的思路。为此,为实现优秀案例经验的复制推广,解析三项关键机制的核心举措及分析三项机制之间的互嵌关系至关重要(见图1)。

⒈“诉源治理”:构建追本溯源与未然防范的感知机制。“诉源治理”实践通过追本溯源和未然防范将感知到的基层矛盾消解于萌芽之中,其运作机制主要体现在以下三个方面:

一是基层对接,通过法官下基层和吸纳基层主体两种方式实现与基层的对接和对矛盾的第一时间掌握应对。法院作为“诉源治理”的核心主体,积极开展形式多样的普法宣传,以提高社区居民的法治意识。同时落实法官下基层,通过走进田间地头调解纠纷实现前端矛盾化解。社区基层工作人员作为基层矛盾的直接对接者,“诉源治理”实践通过社区干部进法院活动,开展社区调解工作培训,在城市“陌生社区”开展“社工调解”,同时充分发挥乡贤作用,在乡村“熟人社会”培育“五老调解员”。

二是平台搭建,通过线上线下双平台搭建合力提升基层矛盾感知效率。2016年“和合智解”e调解线上平台正式上线,同时配套电脑PC端、手机APP和微信小程序,办事群众只需通过这一平台所设置的解纷指引、申请调解、调解组织智库、调解员智库、调解咨询、智能问答等六大板块就能实现基层矛盾冲突诉求的一键式传递。线下打造法院诉讼服务大厅、社区诉讼服务站、社区法律服务工作室三级实体空间,为办事群众提供便捷且完备的线下服务。线上平台通过对时间与空间的压缩不断提高基层主体矛盾冲突苗头感知的速度,线下平台则通过提供面对面的现实场景让矛盾冲突表达更加清晰。

三是形式创新,通过创新模式和开辟专项领域提升基层矛盾感知精准度。如双流区“诉非协同大超市”模式通过将律师事务所、仲裁、专业调解机构、法律志愿者协会等多主体进行积聚,充分发挥专业知识高效识别划分矛盾冲突类型;新津区“法官诊疗室”模式,通过构建纠纷先入“门诊室”,后进“住院部”的解纷工作机制,实现在“门诊”环节充分感知识别矛盾冲突,让冲突的“病情”在“门诊”就得以“治愈”。此外,随着医美纠纷、网络借贷等矛盾冲突的盛行,开展专项领域的冲突识别感知也很必要,为此,武侯区建立起了“中心+站点”分域分级处理多元化解机制。

⒉“矛调中心”:搭建部门集成与功能协作的灵活机制。“矛调中心”的建设充分展示出部门集成和功能协作特征,并主要从以下三个方面充分助力基层社会矛盾的灵活化解:

一是部门聚集,通过创建集合基层矛盾冲突相关职能部门的场所减轻冲突以化解流程压力。“矛调中心”麻雀虽小但五脏俱全,其中不仅入驻了纪委监委、政法委、公安、司法等多家政府部门,建设了人民来访接待中心、诉讼服务中心、公共法律服务中心等多个工作平台,还进驻了法律咨询、心理服务、公益服务等13类社会力量。其中接待中心、综合信息指挥室等配套设施也一应俱全。“矛调中心”通过化零为整,将分散的各部门及主体进行集中,在极大缩短冲突主体往返于相关部门时间的同时加速了各部门之间的信息传递速度。

二是功能调度,通过进驻部门的协调配合和多元主体的积极吸纳灵活发挥其在矛盾冲突化解中的功能。“矛调中心”各部门在聚集基础上签订信访工作目标管理责任书,确保初信初访一次性化解到位。在办事过程中贯彻“一站式管理、一条龙处理”,对于主体明确的简单矛盾纠纷,来访群众只需通过自助取号、智能叫号、业务受理、服务评价完成整个办事流程,对于涉及多个部门主体的复杂矛盾,由综合办公室召集入驻的相关部门,未入驻的通过“浙政钉”发出“召集令”联合解决群众问题。此外,“矛调中心”充分重视多样主体的功能发挥,除调解员外,“两代表一委员”、农村老党员、老干部等主体也是“矛调中心”的常客。

三是场景联通,通过技术的开发与运用促进不同场景的互动以压缩矛盾冲突化解的纵向链条。以县级“矛调中心”为核心,形成了自下而上的全科网格员、村(社区)社情民意聯络站(点)、乡镇(街道)基层治理四平台、“矛调中心”综合管理平台四层次的基层矛盾治理结构。综合管理平台指挥中心与乡镇(街道)平台互联互通,同时利用“矛调秘书”“掌上矛调”等技术平台收集群众自主上报或网格员上报的矛盾冲突,再通过大数据解析合理分配责任主体,并凭借与基层建立的端口可视化指挥矛盾冲突的处理。“矛调中心”的综合管理平台充分发挥技术优势通过“一张图”实现不同场景的联通,在加速信息纵向传递的同时也在不断优化矛盾纠纷化解的方式策略。

⒊“两说一联”:创建集体动员与主体协同的回应机制。回应是化解基层社会矛盾最为关键的环节,既是表达上的陈述,更是行动上的应对。“两说一联”充分肯定主体的作用,通过集体动员与主体协同建立起回应机制,主要表现在以下三个方面:

一是制度保障,通过加强领导与制定规章树立基层社会矛盾化解的回应态度。在“两说一联”模式下,以县委书记为领导小组组长直接负责决策,各乡镇、村组和有关部门同步成立“两说一联”工作机构,配备专人具体负责。为推进工作落实,提出了“两说一联”工作会议制度、党委主动下沉工作制度、“两查两报一研判”工作机制,同时出台了“两说一联”工作实施办法和考核办法,并将工作考核结果与单位评优、干部提拔相挂钩。党委领导和制度保障在为“两说一联”模式下的矛盾化解主体确定权责的同时施加适当压力,由此保障其在回应基层社会矛盾的过程中一如既往保持以人为本且积极的态度。

二是主体互助,通过群众、法官、干部三方主体的合作提升基层社会矛盾化解的回应能力。“两说一联”模式在基层社会矛盾化解过程中充分发挥“三治”作用,通过“群众说事”将老党员、乡贤、志愿者、属地贤人[12]等多元主体聚拢,为解决同一矛盾纠纷采用拉家常、讲道理、诉政策的方式实现自治与德治;通过“法官说法”开展法官联村,将法律服务送到群众身边,运用法律知识面对面现场回应矛盾纠纷的方式实现法治;通过“干部联村”将县级后备干部下派到村级担任第一书记,在矛盾纠纷回应中强化三治融合。“两说一联”三方主体处于配合互助状态,对于复杂矛盾,各方主体同时在场充分发挥自我优势。

三是资源嵌入,通过司法资源与行政资源的嵌入保障基层社会矛盾化解的回应质量。基层的地域属性导致基层社会矛盾往往呈现弱法性和弱理性的特征,且基层政府处于民众信任度最低层,从而形成“差序政府信任”格局[13]。而“两说一联”通过法官和干部将司法资源与行政资源嵌入乡村场域将有助于改善这一现象。司法资源不仅包括法官本身在矛盾化解中的身份资源,更表现为其所传递的法律知识和彰显的法律权威。行政资源以第一书记为核心,其原单位的政治影响力为干部回应与化解矛盾提供了更稳定的权威,同时其所提供的资金、人际等资源则为其提供了物质保障。

⒋整体性视角下基层社会矛盾化解创新实践的关键机制融合。整体性视角既强调将事物看成一个整体,也强调事物内部之间的相互关系。基层社会矛盾从发生到化解整个过程涉及多个环节及主体,本文所考察的三个典型案例,分别从事前感知、灵活组织、事后回应三个方面起到了关键作用,综合考察三个核心机制,彼此之间相互嵌入,在融合中共同形成了基层社会矛盾化解的整体治理经验:在基层社会矛盾萌芽阶段,充分的事前感知是快速化解回应和应对矛盾的前提条件,同时建立灵活的组织结构为更好开展感知行动提供了组织基础,也更便于提升回应基层矛盾的适应性,而高质量的回应机制所展现出来的特征为矛盾溯源与组织重塑提供了保障与支撑。总之,四川“诉源治理”、浙江“矛调中心”、陕西“两说一联”作为基层社会矛盾化解的典型创新实践,其成功不仅为其他地区的实践探索贡献了经验瑰宝,其三者之间存在的内在联系也为基层社会矛盾化解提供了整体性思路。

【参考文献】

[1]汪伟全.论构建新时代基层社会矛盾治理新格局[J].社会科学辑刊,2023(4):98-103.

[2]李倩倩,王红兵,刘怡君,等.我国群体性事件的典型特征、治理问题与对策建议[J].智库理论与实践,2022(2):74-82.

[3]刘开君.限权与赋能:现代科层制组织规范功能再审视——浙江绍兴信访矛盾化解标准化建设案例分析[J].浙江社会科学,2022(3):41-49+157.

[4]曹海军,鲍操.系统集成与部门协同:基层社会矛盾纠纷化解的流程再造与治理效能——以浙江省A县“矛调中心”为例[J].天津行政学院学报,2020(6):23-31.

[5](美)珍妮特·V·登哈特,罗伯特·B·登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌,译.北京:中国人民大学出版社,2010:8.

[6]薛澜,赵静.走向敏捷治理:新兴产业发展与监管模式探究[J].中国行政管理,2019(8):28-34.

[7]赵静,薛澜,吴冠生.敏捷思维引领城市治理转型:对多城市治理实践的分析[J].中国行政管理,2021(8):49-54.

[8]于文轩,刘丽红.北京“接诉即办”的理论基础和发展方向:敏捷治理的视角[J].中国行政管理,2023(4):38-45.

[9]孙志建,耿佳皓.公共管理敏捷革命:中国城市治理数字化转型的交叉案例研究[J].电子政务,2023(2):2-17.

[10]李欣欣,滕五晓.敏捷治理:发展脉络及其在应急管理领域中的研究展望[J].城市问题,2023(2):38-48.

[11](美)科赛.社会冲突的功能[M].孙立平,等,译.北京:华夏出版社,1989:前言.

[12]邓泉洋,费梅苹.属地贤人:城市基层社会治理能力建设的主体发现——以上海市X区基层社会矛盾化解为例[J].华东理工大学学报(社会科学版),2019(3):35-42.

[13]傅广宛,郭建文.基层社会矛盾的化解:差序政府信任格局的解构与重塑——以GZ省JP县为个案[J].江苏行政学院学报,2020(6):90-98.

Analysis of Innovative Practices of Social Contradiction

Resolution at the Grassroots Level

——An Examination Based on Three Typical Cases

Zeng Zhiwei,Qin Yingling

Abstract:Grass-roots governance is the cornerstone of national governance,and resolving grass-roots social con-

flicts is the key to maintaining national stability.Grassroots social needs,shortcomings in contradiction management,and the supply of national systems have jointly driven the exploration of innovative practices for resolving social conflicts at the grassroots level,resulting in the emergence of Sichuan’s“source of complaints management”,Zhejiang’s“spear mediation center”,and Shaanxi’s“two say,one link” as examples of innovative practices,and their impact on improving the quality and effectiveness of conflict resolution and forming a pattern of shared governance.As a result, Sichuan’s“source governance”,Zhejiang’s“spear mediation centers”, and Shaanxi’s“two statements and one association” have become models of innovative practices,and have achieved remarkable results in improving the quality of conflict resolution,forming a pattern of common governance and sharing,and setting up a brand experience.Through the examination of these three local cases, it is found that China’s grassroots experience has not only theoretically enriched the connotations of the new public service theory,the agile governance theory,and the social conflict theory,but has also provided a model for reference and promotion in practice:the“source of complaint governance” builds a perception mechanism for tracing back to the source and preventing conflicts in the first place,The“spear-adjustment center” builds a flexible mechanism of departmental integration and functional collaboration,and the“two statements and one link” creates a response mechanism of collective mobilization and subjective coordination,as well as a fusion of the three mechanisms from a holistic perspective,all of which have brought excellent experience in resolving social conflicts at the grass-roots level.

Key words:grassroots social conflict resolution;innovative practice;typical cases;practical value

(責任编辑:刘家彤)