出一本干干净净的《围城》

□韩石山

北京有几家大出版社,名头硬,规格高,对于我这样僻居山陬的“老小作家”来说,视之为文学的圣殿,那是一点也不假的。我曾在其中两三家出过两三本书,如今到了垂暮之年,仍视之为此生的赏心乐事。然而,为一本他人的书,我却对其中的一家,越来越看不上眼了。

这本他人的书叫《围城》,这家出版社叫人民文学出版社。

人品不行,文品也不咋的,我自知卑微,这样的话说了就得坐实,不能有一句蹈了空,让人家捉将官里去。

先摆一下家底,看看我手头有多少个版次的《围城》——

1.《围城》,人民文学出版社1980 年11 月北京第1 版,印数000001—130000册。

2.《围城》,人民文学出版社1980年10月北京第1版,1992年4月北京第8次印刷,印数590001—640000册。

3.《围城》,人民文学出版社1991年2月北京第2版,1999年6月北京第8次印刷,印数240001—260000册。

4.《围城》,人民文学出版社1991年2月北京第2版,2021年1月第16次印刷,印数1205001—1255500册。俗称“通行本”。

5.《围城》,人民文学出版社1991年2月北京第2版,2021年7月第19次印刷,印数1355001—1405000册。

6.《围城·人兽鬼》,生活·读书·新知三联书店2019年10月北京第2版,2019年10月北京第14次印刷,印数260001—280000册。

7.《〈围城〉汇校本》,四川文艺出版社1991年5月第1版第1次印刷,印数25000册。

细心人会发现,第4和第5两个版本,是一样的,只是印次不同而已。作为研究,没必要有这么两个本子。炫耀自己本子多吗?那就可笑了。说的对,我承认。稍一辨白吧。我是想看看现在出的本子,跟1980年11月出的有什么不同,决定“折校”一遍。办法是,将书页折起,跟那个底本,一个字一个字上下对齐看一遍。整本的书无法折叠,只好又买了一本,将书脊削去成为散页,才能一页一页地“折校”。人是笨了些,法儿不能叫错。

还得说一句,四川文艺出版社出的《〈围城〉汇校本》,曾被钱氏夫妇斥为“盗版”,人民文学出版社也乐观其成。孰是孰非,无我辈置喙之余地,但我要说,它对研究《围城》还是有功绩的。刊有《围城》的《文艺复兴》,最早印行的晨光公司版《围城》,端赖此书,我这样寒窘的研究者,方可一窥其面目。

依据说了,该说我要说的话了。我要说的话,是对人民文学出版社说的:别那么草率地、自以为是地、一次又一次地印下去了,该下点扎实的校对功夫,出一本干干净净的《围城》。

我的理由有三,一是版次混乱,二是该改正的错别字几十年了,一直未改,三是后来出的《围城》,不该附上杨绛那篇《记钱锺书与〈围城〉》,误导读者,降低了《围城》的艺术水准,也侮辱了读者的欣赏能力。

且容我一一道来。

先说版次混乱。

有件事是我亲身经历的。1980年,我曾在北京参加过一个文学培训机构的学习,为期半年,期限是4月初到9月底。离京时间,当在9月下旬的后三四天。要离京了,该给媳妇孩子买点什么,于是去了王府井,去了还是一片平房的东安市场。这家市场中部,有家书店。见有卖《围城》的,就买了一本。回去一看,版权页上写的是1980年11月北京第1版第1次印刷。一想就明白了,多少人要看《围城》,既已印出,就提前上市吧。

后来买到1992年出的《围城》,见版权页上的出版时间变了,变成了1980年10月北京第1版。觉得毕竟是大出版社,还挺认真。实际上,这认真中也含了不认真的成分。若以上市时间为出版时间,该改为1980年9月才对。

小事一宗,说过撂过。让我感到版次混乱的,是标记中第2本与第3本的比较。第3本是1991年2月北京第2版,我买的是1999年第8次印刷中的一本,这次的印数是240001—260000册。可知自1991年2月起,就是第2版了。而我买的第2本,版权页上印的是1980年10月北京第1版,1992年4月北京第8次印刷,印数是590001—640000册。也就是说,在1991年2月有了新版之后,第1版还在印着。那么问题就来了,这第2版的印数跟第1版的印数是相连的吗?

肯定是不相连的,因为第2版印到第8次,累计数还不及第1版第8次印数的一半。

怎么会这样呢?我想不明白。在我的认识上,这家厂子承印第1版,换了第2版接着印下去,印数该是连着的。想不明白就问人,果然问到了高人,说你看看印刷厂一样不一样。一看,果然不一样,第1版第8次是北京人民文学印刷厂,第2版第8次,则是北京市房山先锋印刷厂。

这我就不明白了。我们这个层次的读书人,具备的一点版本知识,仅限于什么出版社出版,第几版第几次印刷,印了多少册。如果人民文学出版社的这种标注法是可行的,以后研究版本,除了须知前面三项,还得弄清这个印刷厂印了多少册,另一个印刷厂印了多少册,合起来才是这本书的印数。这个我是真的不懂,姑存疑。

接下来说第二:几十年了,该改的错别字一直未改。

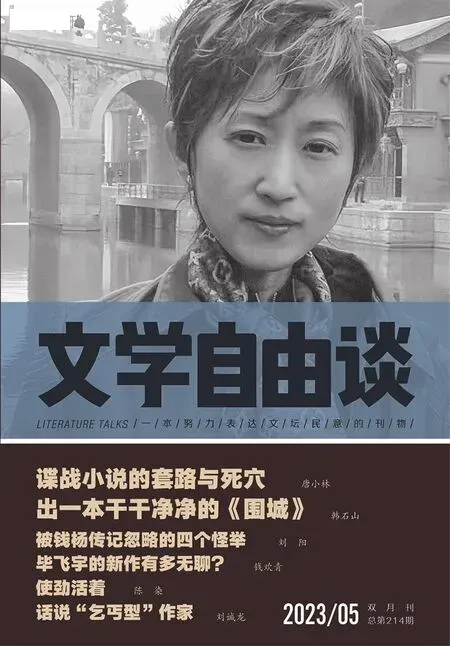

这是我“折校”校出来的,还曾写过一篇文章,叫《〈围城〉里还应再掂量的字词》,载《文学自由谈》2022年第2期。本来想叫《〈围城〉里的错别字》,生性怯懦,怕有闪失,临寄出才改为这么个没骨气的篇名。文中列举错别字多处,这里只举两例,意思到了就行了。

第一例是“交”字。通行本第115页第12行:“昨天给情人甩了,今天给丈人撵了,失恋继以失业,失恋以致失业,真是摔了个仰天交,还会跌破鼻子。”有后面的“还会跌破鼻子”衬着,这里的“仰天交”,肯定是摔了一跤,那么这个“交”字,应当是“跤”字才对。

查《〈围城〉汇校本》可知,1947年上海晨光公司本上,跌跤的“跤”均为“交”。若一个都不改,可视为保留旧时用法。这在《围城》里有例可循,比如“厉害”一词,晨光本是“利害”,通行本上照样“利害”着,没见一个人说不是的。如今的问题是,1980年的重印本,此前两处的“交”都改为“跤”了。通行本第15页第3行:“他没拉住栏杆,险些带累鲍小姐摔了一跤。”第58页第4行:“他没等车停就抢先跳下来,险些摔一跤。”人民文学出版社再“社”大气粗,总不好说,留下两三个“交”字,是为了让后世读者一窥原著的原本面目吧?

再一个例子,是“渐”字。这个字不是“折校”发现的,是我觉得不对劲,跟别的出版社出的《围城》对勘才确定的。通行本第101页倒数第6行:“(方鸿渐)渐悔得一晚没睡好,明天到银行叫人送去。”这里的“渐悔”,使劲想,似乎也能说得通,渐渐地悔了嘛。不管使多大的劲,总觉得不是钱先生文字的风格。正好家中有三联书店出的《钱锺书集》,书上的《出版说明》有言:“凡正式出版的,我们均据作者的自存本做了校订。”查有《围城》的一册,第119页倒数第10行,这个“渐悔”是“惭悔”。再查《围城》1980年10月重印本,也是“惭悔”。人民文学出版社手里,若没有钱先生关于此词的遗札,就得承认钱先生没错,是你们校来校去、印来印去给弄错了。

该着说第三了。

我认为后来出的《围城》(主要指第2版,也包括第1版稍后的几个印次),不该附上钱锺书夫人杨绛女士的《记钱锺书与〈围城〉》一文;如此行事,不光是误导读者,降低了《围城》的艺术水准,侮辱了读者的欣赏能力,还粗暴地阻断了研究者的正当探索。正常的附文,多是引导读者,提升对正文的艺术认知,从没见过,为了降低正文的艺术水准而附上一篇长文的——虽然该附文的作者是原著作者的夫人。

《围城》书里,写了一个靓丽女子叫唐晓芙,谁都以为会是方鸿渐的最佳搭档,两人一起演绎《围城》的命题。作者偏偏一晃而过,将这个可人儿弃之不顾,直至文末再未一睹其芳颜。说实话,我最初看了从东安市场买回的重印本,就觉得大作家的处置大大出乎我的意料。其时我正迷恋于自己写小说,也只是一思之念,一闪而过并未深究。及至《围城》电视剧热播,展示了唐小姐的俏丽与健美,又勾起了我对作者人物设置的疑窦。如此的唐小姐,如此的方鸿渐,一路西行,去就了三闾大学的教职,该有多少好戏可演可看。然而,作家最终选择的,不是俏而健的唐晓芙,竟是不怎么好看又满腹机心的孙柔嘉,戏是不少,但因了人物的平常,便少了许多欣赏的兴味。我唯一坚信,不曾动摇的是,钱先生肯定比我高明,他的一切设置,要的是我们细心地领会,而不是轻易地给予否定。

我们会一时不理解,钱先生不会起初就糊涂。

然而,后来出的《围城》,附了杨绛女士的《记钱锺书与〈围城〉》,险些击溃了我对《围城》的坚信,还有我对钱锺书艺术才华的尊仰。

她是钱先生的夫人啊!夫妇二人有什么不能交心交底的?她对《围城》的理解,定然是得到夫君的授意。这是我遵从了俗念,竭力要说服自己的一个理由。杨绛文中,对唐晓芙这个人物是这样说的:

唐晓芙显然是作者偏爱的人物,不愿意把她嫁给方鸿渐。其实,作者如果让他们成为眷属,由眷属再吵架闹翻,那么,结婚如深陷围城的意义就阐发得更透彻了。方鸿渐失恋后,说赵辛楣如果娶了苏小姐也不过尔尔,又说结婚后会发现娶的总不是意中人。这些话都很对。可是他究竟没有娶到意中人,他那些话也就可释为聊以自慰的话。(《围城》第360页)

好长时间,我是信奉杨绛女士的这些话的,认为《围城》里人物设置有缺陷,故事编排不圆满,作为长篇小说,都是不可饶恕的缺陷。《围城》的好,只在对生活观察的细致入微,语言的机警风趣。唯一未曾动摇我的,是对钱锺书文学才华的绝大的信任。一时的失误,一点也不影响他作为杰出作家的杰出。

《围城》后面附上杨绛女士此文,并没有引发我对她品质的怀疑;唯一有一点不怿的是,一个优秀的作家,不该贬低自己丈夫的绝世才华。我自幼培育起来的艺术的良知,不时地啃啮着我的心,让我无法降低对钱锺书先生艺术水准的坚信。我始终认为只有我的认识不到位,不会有钱先生的艺术不及我。有此认识,让我难以愉快地接受杨绛女士这些一面之词;纵然一时认同了,内心深处仍是强烈的反感。

现在该着厘清一下,杨绛女士的这篇文章是怎么作为附录放进《围城》书里的。

该文文末,署有写成日期,为1985年12月。文中说,她写此文的起因是“胡乔木同志偶曾建议”,又说“锺书读后也承认没有失真”(《围城》第353页)。写好以后怎么处理的呢?文中说,“恰好朱正同志所编《骆驼丛书》愿意收入,我就交给他出版”。当时,《围城》正在一次又一次地印行;同年6月,钱先生还在《重印前记》中补了几句话。只隔半年,钱先生还健在,若《围城》要附这么篇长文,由钱先生在《重印前记》后面加几句话,该是可能的。但竟没有。

有人会说,这么大的增添,该是改版的原因吧。也不是。我买的1992年4月第8次印行的本子,仍属1980年10月第1版,书中已有了这个附录。可见不是有了这个附录,才发行第2版。只能说不管几版,是杨绛女士和出版社沟通后加上的。钱先生同意吗?以情理论,夫人开了口,是会同意的。但这种同意有几分是心悦诚服,有几分是勉为其难,外人就不好说了。没有留下明确表示的文字,则是真的。再就是杨说钱写小说时,是“锱铢积累”写成的,她是“锱铢积累”读完的。他们有交流,只在看成稿时,因为“他给我看的是定稿,不再改动”。这么一说,问题就来了。多少年后,杨说“唐晓芙显然是作者偏爱的人物,不愿意把她嫁给方鸿渐”,还有可信的成分吗?你就是当时说了,钱先生也不会改的,可见钱是有自己的通盘考虑的。

当时说了都不改,现在却要以老师指导学生的口吻说这儿不行,那儿不行,是不是有点过了?钱先生对夫人的赞赏是不吝辞费的,比如曾说这个夫人是“最贤的妻,最才的女”。我读写钱的书不算少,从未发现钱说过杨是“最良的师,最益的友”,可知贤妻才女云云,不过是虚应故事,甚至不无调侃的意味,当不得真的。不全是猜测,也有可靠的依据。最近看到一篇文章,说钱学专家范旭仑在读英文的《容安馆札记》时,发现了钱先生揶揄他的这位夫人的文字。范文说,杨绛译书,钱提了个建议,杨不理睬。钱在英文笔记里顺手写了一句,译成汉语为:这是“以女人坐稳了主妇位子后的典型态度”。

(范旭仑《钱锺书的性格》)

将自己阐释《围城》的文章,作为附录放入《围城》书中,在没有见到钱的应允文字之前,也只可归为“以女人坐稳了主妇位子后的典型态度”。或许有人会说,是出版社的人怕读者看不出《围城》的缺陷,央求杨绛女士放上的。若是这样,就更不应该了。没办法,彰显自己,贬低夫君,这种事情,除了自律,谁也管不了。

不过,由杨绛女士的这番说辞,我的思绪也由昏聩趋于清新。要厘清《围城》人物设置与故事结构的失误,唐晓芙这个人物是关键中的关键。信了杨绛女士的话,就得承认这个人物的设置是多余的,整个故事是不圆满的。可钱先生是多么聪慧的人,能在自己的第一部长篇小说中,就犯下连韩石山这样的三流作家都不会犯的低档次的错误吗?

或许有人会认为,发现《围城》人物设置与故事结构上的这一双重失误,是杨绛女士慧眼独具又直抒胸臆。我要是读书少,又见识浅,真会作如是观。不幸的是,我这山陬老翁,还真是读过几本常人未必读到的书。且看这样一段话:

《围城》本身,并没有一个引人入胜的故事,情节也不紧凑。它的可读性高,是由于成功的讽刺笔法,细致的事物描写,深入的人物刻画,能够引人入胜的就是这些。因此它的故事,它的情节,以及它的主题意识,读者并不关心,甚至根本不注意。《围城》的主题非常明显,作者更清清楚楚的指说了,并不曾隐藏着……《围城》的主题意识虽然不顶正确,可是由于作者的笔法含蓄,感染力不强,再加上讽刺、幽默、描写的成就,淹没了作品的思想性,造成了喧宾夺主的现象,因此不会造成太大的不良影响。

这话是一个叫周锦的学者,在一本叫《〈围城〉研究》的书里说的,1980年6月由海峡对面的成文出版社出版,是该社现代文学研究丛刊之一种。于此可知,说《围城》主题显露,人物设置和故事结构上都有毛病可寻,只是语言如何俏皮,至少在杨绛女士写她的解读大文前,有人已有概括的阐述。

我对《围城》的疑惑,还有一点,一直横梗于心,难以化解。就是,长篇小说的主题,或者说要揭示的社会认知,通常都是隐藏在人物故事的背后,等着读者去发现,去认同。而钱锺书这样聪明的人,又看过那么多的中外小说,竟会将《围城》的意蕴,赤裸裸地袒露在读者面前,一次不足,又辅以二度。一次是通行本第93页,褚慎明说结婚仿佛金漆的鸟笼,苏文纨接着说,婚姻如同被围困的城堡。二度是通行本第138页,去湘西途中,在一家店里住下,方鸿渐对赵辛楣说,他还记得那一次褚慎明还是苏小姐讲的什么“围城”。给了我这样的三流作家也不会如此鲁莽,钱先生那么精明的人,怎么会做这样的蠢事?

感谢杨绛女士,她的一句话,让我悟到了释疑解惑的门径。

她在她的文中,说“唐晓芙是作者偏爱的人物,不愿意把她嫁给方鸿渐”。说这样的话是完全不知小说为何物,或许是自作多情,以为唐小姐就是现实中的杨某人,既已入了钱门,岂可再适方家。她越说这个人物的安排,是怎样的多余,不合理,我越是觉得只有破译了这个人物,才能解开《围城》里的许多疙瘩。

一个绝色佳人,优雅出场,一闪而过再不露面,绝不会是先已安排她嫁给方鸿渐,太漂亮了不忍暴殄天物,遂将之抹去,另给方鸿渐选了个品貌般配的次等货色。司命的阎罗或许会发这样的善心,写小说的钱锺书却断不会作如是之想。这是写小说,要的是笔墨干练,物尽其用。此尤物作何用场,不能不令人一思再思——说是“研究”也罢。

研究,多么高雅的字眼,说开了不外是不循故常、独辟蹊径而又能自圆其说。

想到这儿,想到那儿,忽一日就想到了钱先生读书的嗜好。在清华念书的时候,一日,他在图书馆用功,有两个同学坐在他身后不远。一个对另一个说那不是钱锺书吗,还不快去让他给你开几本英文的淫书。这个同学过去说明来意,钱也不客气,扯过一页十六开的纸,正面写满了反面接上写,一口气开了三四十种,均写明版次并附简单评语。还有一事,是他偕夫人去英国留学,曾一度赴法研修。初到法国,一时没有这类书可看,心慌火燎,竟先去旧书店买了几本应急。嗜读既久,必受其感染。唐晓芙如此处置,与淫情有关?具体而论,便是借以展示一种男女交合的方式。唐小姐既为一种,鲍小姐、苏小姐、孙小姐是否也是照此办理,各代表一种交合方式?越往开里想,越觉得有道理,既前后照应又左右逢源。四人既各代表一种交合方式(成功与否另说),何为“围城”也就不言而喻了。

恕我直率,围城者,女阴也。书中前半部,依次展现的四个女人,代表着四种进入或难以进入的方式。分开来讲便是——

鲍小姐:长驱直入,索然无味;

苏文纨:诱惑进入,逡巡不前;

唐晓芙:意欲进入,知难而返;

孙柔嘉:引诱进入,苦不堪言。

书中后半部分写了赵辛楣和汪太太的“奸情”与败露,又作何解释呢?

这就要说到《围城》的主题了。我的概括是:诱人的地方必有灾殃,越是诱人灾殃越大。方鸿渐前面的种种选择,说明的是前半句,即诱人的地方必有灾殃;而赵辛楣与汪太太的情事,说明的是后半句,即越是诱人灾殃越大——赵辛楣一时不慎,坠入情网,最终落了个狼狈逃窜的下场。

我不敢说我对《围城》的破解是对的,但我认为《围城》作为问世已几十年的文学作品,是应当允许研究的,是应当允许有各种各样的解读的。不能说谁与作者亲近,谁就是解释的权威,成了权威就可以说这部小说这里不好,那里不行。

有鉴于此,我认为人民文学出版社在它印制的通行本里,应当删去杨绛女士的长文《记钱锺书与〈围城〉》,再精心校对,理顺文句,出一本干干净净的《围城》。现在的本子上,扉页背面和封底还印着:“围在城里的人想逃出来,城外的人想冲进去,对婚姻也罢,职业也罢,人生的愿望大都如此。”也该删去。

若硬要附上杨文,应标明“家属阐释本”。

出版社就是出版社,规格再高也是出版社。做好份内的事,才是正理,才合规矩。